Professional Documents

Culture Documents

Groupe, Individu, Sujet

Groupe, Individu, Sujet

Uploaded by

Jean-Jacques PintoCopyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

Groupe, Individu, Sujet

Groupe, Individu, Sujet

Uploaded by

Jean-Jacques PintoCopyright:

Available Formats

Cet article, cosign par Mme Eliane Pons, est paru en avril 1981 dans la revue Psychodrame.

Revue du psychodrame freudien, n62, pages 35-44.

GROUPE, INDIVIDU, SUJET

La plupart des tudes psychosociologiques et des travaux psychanalytiques sur la psychologie sociale admettent l'existence des groupes et des individus, que leurs rapports soient penss sur un mode idologique ou analogique comme dans Totem et tabou par exemple (1). Cette existence, qui parat aller de soi, nous semble tre prciser, sinon discuter. (1) Voici l'hypothse de Freud : "Il n'a sans doute chapp personne que nous postulons l'existence d'une me collective dans laquelle s'accomplissent les mmes processus que ceux ayant leur sige dans l'me humaine" (S.Freud 1912, 1970, Payot). Une phrase critique de Jacques Lacan (2), crite propos de la dissolution de l'cole Freudienne, va nous servir de fil conducteur pour commenter les trois termes qui figurent dans notre titre : "Le groupe se dfinit dtre une unit synchrone dont les lments sont les individus. Mais un sujet nest pas un individu". (3)

(2) Lettre parue dans Le Matin du 10.3.80 - C'est nous qui soulignons. (3) Il n'y a pas chez Lacan de "thorie" du groupe. Tout au plus parle-t-il d' "effet de groupe constitu" (lettre du 11.1.80 publie dans Le Monde). Ce qu'il dit du groupe s'intgre dans une "thorie" plus large, celle du sujet dans son rapport l'objet "a".

Qu'est-ce donc que cette suppose unit qui semble tre le dnominateur commun au groupe et l'individu ? L'unit de l'individu est paradoxale. En effet, nous nous le reprsentons comme une unit compose d'un corps et de quelque chose d'autre que nous appelle me, esprit pense ou encore psychisme (1er paradoxe). Remarquons aussi que nous employons l'adjectif possessif lorsque nous voulons parler de notre corps ou de notre esprit. Nous disons, si nous nous posons la question de savoir qui appartient ce corps, qu'il est moi, que ce moi soit celui des philosophes ou celui des premiers analystes. Aux deux termes prcdents vient s'en ajouter un 3me qui dsigne le

propritaire (2me paradoxe). Ce moi est lui mme divisible en plusieurs autre moi (3me paradoxe). Dans le langage courant la forme pronominale "je me dis que" montre que le moi peut figurer tantt en position d'objet tantt en position de sujet de l'action. Ce moi est donc au moins double. Il devient multiple dans la thorie analytique o nous pouvons trouver des moi-tout, des moi clivs, des parties du moi etc. On voit donc apparatre, au fil de ces distinctions, une dmultiplication du soi-disant "individu", analogue celle dont l'atome est l'objet. En ce sens, les sciences humaines sont en crise, au mme titre que la physique des particules, dans la mesure o les "thoriciens" n'ont pas encore renonc la notion imaginaire d'unit. Dire de l'individu qu'il est la fois multiple et unique en le dsignant par le pronom personnel ou le nom propre est aussi minemment paradoxal. Grce au nom propre nous affirmons, dans le temps, l'identit d'un rel qui change. Le nom propre dsigne successivement une virtualit sans support rel (l'enfant fantasm), le corps non parlant, puis support de la parole (ce que nous appelons "la personnalit"), le souvenir de ses paroles ou crits posthumes. Il est l'tiquette colle sur le "casier judiciaire" qui va recevoir l'ensemble des dnominations dont "l'individu" ainsi nomm fait l'objet dans sa vie. Le paradoxe li l'emploi du nom propre consiste donc rassembler sous un mme chef la diversit des dterminations que reoit "l'individu". Qu'en est-il alors de "l'unit synchrone" dont parle Lacan propos du groupe ? "Synchrone" signifie simultan. En physique la notion de simultanit semble perdre son sens depuis la thorie de la relativit. La simultanit suppose l'existence d'une vitesse infinie ; or nous savons que la lumire met du temps pour aller d'un point un autre. Autrement dit, il n'existe qu'une vitesse limite. Il nous est par consquent impossible d'affirmer la coexistence synchrone, simultane, d'au moins deux points dans l'espace. Mme l'instantan photographique ne peut prtendre fixer sur la pellicule une image faite de points parfaitement synchrones : le temps d'exposition de la pellicule ne peut jamais tre nul. La synchronie semble donc difficile prouver du point de vue du discours scientifique. C'est pourtant cette notion imaginaire que nous invoquons pour affirmer l'existence d'un tout unifi (ft-il phmre), rassembl en un mme lieu, auquel nous attribuons "l'tre". Nous allons montrer prsent l'aide d'un exemple trs approximatif comment il nous est possible d'imaginer cette autre caractristique de l'tre qu'on appelle la permanence (4). Supposons que l'on photographie un objet "immobile" que l'on filme, par la suite, pendant une dure X. Si nous projetons "simultanment" la diapositive (plan fixe) et le film, nos yeux ne font pas la diffrence, du fait de la persistance lumineuse rtinienne. L'image filme paratra aussi fixe que celle de la diapositive. Cependant, un clairage stroboscopique pourrait faire apparatre la discontinuit de l'image filme. De mme un ralentissement du film en rvlerait les saccades. L o nous voyons une continuit de l'image dans le temps existe en fait un processus de rptition d'images apparemment identiques. Le simple fait de la rptition nous permet

d'affirmer l'identit de l'image (ou d'un objet, d'une parole), etc. (4) Par permanence nous entendons l'unit et la continuit dans le temps. Voyons comment, l'aide d'un autre exemple, nous sommes obligs, si nous voulons dcrire une scne quelconque, d'numrer dans le temps une srie de proprits. Si dans deux numrations successives, A1 et A2, nous constatons la rptition de n prdicats X1 et Y1 pour A1, X2 et Y2 pour A2, nous affirmons qu'il existe un tre A fait de la totalisation de ces proprits supposes permanentes, appeles dornavant X et Y. Voyons comment, l'aide d'un autre exemple, nous sommes obligs, si nous voulons dcrire une scne quelconque, d'numrer dans le temps une srie de proprits. Si dans deux numrations successives, A1 et A2, nous constatons la rptition de n prdicats, X1 et Y1 pour A1, X2 et Y2 pour A2, nous affirmons qu'il existe un tre A fait de la totalisation de ces proprits supposes permanentes, appeles dornavant X et Y. Nous pensons que cet tre est affect par des modifications (les proprits qui ont chang entre A1 et A2) sans que sa nature en soit modifie. Nous affirmons que, fondamentalement, c'est bien du mme "tre" qu'il s'agit, A1 et A2 tant deux moments de son histoire. Cette supposition est au principe du moindre nonc grammatical. Lorsque nous disons "je vais la pche", le "je" en question reste inchang : il est simplement soumis un changement d'tat (l'action d'aller la pche). Une distinction est faite entre une srie de prdicats non soumis l'action du temps (dsigns par le "je") et des prdicats susceptibles de changer. "Je" apparat comme le nom donn cette srie de prdicats "immuables" (le noyau de l'tre), qui sont des signifiants qui se rptent dans le discours du sujet, du fait des identifications. Nous rptons lorsque nous entendons parler "quelqu'un", des squences de signifiants qui se rptent, pour dcrter ensuite qu'elles forment un tout appel "personnalit". Cette personnalit est reprsente comme la proprit d'une "personne" suppose elle -mme totale. Nous pouvons reprer l les deux oprations par lesquelles nous attribuons une identit ce qui, dans le rel, n'en a pas. La premire consiste slectionner et extraire ce qui, dans le discours, se rpte, la seconde substituer la permanence la rptition. Nous supposons en effet que ce qui se rpte existe entre ses diffrentes apparitions (cf le Jeu du Fort-Da). Ainsi affirmons-nous l'identit de la personne elle-mme. En fait, du point de vue de la logique du signifiant, donc du discours analytique, il ne saurait y avoir d'identit du signifiant lui-mme, ne serait-ce que parce qu'il est nonc dans le temps (5). Un seul signifiant ne peut produire un effet de sens : celui-ci ne peut rsulter que d'une squence ordonne de plusieurs signifiants. (5) La n + unime occurrence d'un signifiant est diffrente des n prcdentes (c'est seulement ainsi que les signifiants peuvent changer de "sens" au cours de

l'histoire des langues naturelles). Peut-on ds lors soutenir que le groupe existe en tant qu'entit ? Peut-on encore le reprsenter comme une totalit dote d'un extrieur et d'un intrieur ? Nous pensons qu'il n'existe pas plus de groupe pens comme totalit que d'individu, si ce n'est dans l'imaginaire. L'imaginaire qualifie ici un certain nombre de croyances : croyance en l'identit, l'unit, la totalit, la compltude, la consistance, l'tre ou l'essence de quelque chose, c'est--dire les postulats de la phiosophie et de la psychologie (6). Seul le signifiant "groupe" existe (7). (6) Ces postulats sont d'autant plus indiscuts qu'il paraissent relever du bon sens ou de l'vidence. La totalit, l'unit, ne prexistent pas l'apparition d'une parole qui viendrait les nommer. C'est bien plutt le fonctionnement de la parole qui fait apparatre cette croyance l'UN totalisant (que Lacan appelle auss "l'unde-sens" pour marquer le caractre imaginaire de ce dernier). (7) Signifiant et non pas concept dans la mesure o "concept" renvoie l'ide dce totalit, d'unit et de permanence, caractristiques qui sont celles de l'imaginaire. "Concept" vient d'ailleurs de "con-capere", mtaphore qui signifie "prendre ensemble". L'existence de ce signifiant n'implique pas pour autant l'existence d'un rfrent. Le groupe en tant "qu'objet" ne saurait tre class parmi les objets physiques. En fait, il n'y a pas de rel du groupe, mais une fiction appele groupe, qui n'est pas plus sujet du discours que ne l'est l'individu. De mme, il n'existe pas de "thories" du groupe. Les "thories" comme les "techniques" ne sont en fait que du discours. Un acte, une thories voire le silence prsupposent la parole et ne sont par consquent que des effets de discours. Ce que nous appelons "thorie" est un discours censur duquel les associations libres qui ont conduit l'criture du texte ont t effaces. En ce sens, la dite "thorie" dont le groupe serait l'objet s'loigne de ce que pourrait tre un discours analytique sur les groupes. Peut-on d'ailleurs, comme se le demande J.-A. Miller 1980 (8) dans son commentaire sur la dissolution de l'cole Freudienne, tenir un discours analytique sur les groupes ? Il nous semble possible d'attribuer plusieurs sens ce terme :celui d'association libre ou celui de commentaire. Tenir un discours analytique ce pourrait tre, au mme titre que l'analysant, associer propos du groupe. Ce pourrait tre aussi faire un commentaire sur son propre dire, c'est--dire tenir un discours collectif qui prsenterait un caractre logique (9). Des noncs pourraient, dans ce cas, se rpter du seul fait de la persistance du rel. Par exemple la proposition E = mC2 ne peut qu'tre rpte dans la mesure o elle est cense dcrire une loi du rel incontestable pour le moment. (8) Intervention cite par Jacques Nobcourt dans son article "La dissolution de l'cole Freudienne" paru dans Le Monde du 11 janvier 1980. (9) La question d'une rptition qui ne soit pas que nvrotique se pose alors.

Si la "thori" n'est pas du discours analytique, qu'est-elle donc ? Du discours mtaphorique, c'est--dire du fantasme (10). (10) Le discours de l'analyste est en continuit avec celui de l'analysant qu'il a t. Comme il est trs difficile de dfinir les critres de fin d'une analyse, il est probable que nombre "d'hypothses thoriques" proposes par un analyste donn sont de nature aussi fantasmatiques que celles qu'il se formulait, en tant qu'analysant, sur le sens et le but de son analyse. Prcisons ici ce que nous entendons par fantasme et discours mtaphorique. On peut distinguer, dans ce qui s'entend ou se lit lorsqu'un sujet parle ou crit, ce qui est grammatical de ce qui ne l'est pas. L'agrammatical concerne non seulement les rves en temps que rbus, les lapsus, les mots d'esprit, mais aussi plus gnralement les associations par assonance. L'inconscient fonctionne sur ce mode-l. Le grammatical comporte d'une part des noncs revendiqus par le sujet, le "je" (c'est l le fonctionnement imaginaire), d'autre part des noncs associatifs o le "je" n'apparat pas. C'est ce que nous appellerons fantasme. " Le fantasme est un montage grammatical o s'ordonne suivant divers renversements le destin de la pulsion, de telle sorte qu'il n'y a plus moyen de faire fonctionner le "je" dans sa relation au monde qu' le faire passer par cette structure grammaticale" (Scilicet 1970, 2-3, p.241). Il consiste dans la mise en relation d'un sujet et d'un objet par des mtaphores voquant le fonctionnement d'une pulsion. Par exemple, dans l'analyse du rve de la monographie botanique, Freud se compare un "Bcherwurm, c'est--dire un "ver de livre" (ce que l'on traduit en franais par l'expression "rat de bibliothque"). Examinons en quoi l'nonc "un ver dvore un livre" est fantasmatique au sens o nous venons de le dfinir. Le ver reprsente Freud (S.Freud, 1900, 1971, p.155), le livre sa mre, la "chose" laquelle son pre tenait le plus. "Dvore" est une mtaphore orale qui indique le type de relation que le sujet entretient avec l'objet. On constate, en entendant un sujet parler, que certaines mtaphores reviennent d'une manire rptitive. C'est ces sries mtaphoriques que nous donnons le nom de discours. En ce sens, on ne peut pas dire qu'il existe une "thorie" freudienne du groupe, mais seulement un discours sign Freud dans lequel nous pouvons retrouver toutes les sries mtaphoriques qui caractrisent le discours de l'hystrique, de l'obsessionnel et du Matre. Prenons par exemple ce que Freud dit de la psychologie collective. Son discours est mtaphorique dans la mesure o il reprend, dans la critique qu'il fait des thories de Le Bon et Mac Dougall, les mtaphores que ces auteurs emploient, mais aussi parce qu'il rend compte des phnomnes collectifs l'aide de sa mtapsychologie. En dcrivant comme objets unifis et distincts, non seulement l'individu, le groupe et la foule

(qu'il reprsente comme autant de sphres concentriques embotes les unes dans les autres), mais aussi des objets de taille intermdiaire comme la dyade et la famille, Freud peut ensuite fantasmer sur ces objets, c'est--dire en parler mtaphoriquement. Nanmoins, son discours n'est pas seulement fantasmatique. Il est u moment dans l'nonciation du discours analytique. "L'insignifiant", en effet, est digne de son intrt (11), et les associations qu'il fait propos des mtaphores choisies font apparatre celles-ci comme des survivances (12). Par exemple l'individu, pour Freud, n'est plus dot d'une conscience souveraine ; il n'est plus un, mais divis. Derrire l'individu se profile le sujet de l'inconscient tel que J. Lacan le dfinit notamment dans les chapitres III et IV du Livre XI. (11) Bien que dans Psychologie collective et analyse du moi (1921) Freud travaille sans ses propres associations ni celles de ses patients. (12) En appliquant au groupe ou la foule des dcouvertes faites avec ses patients, Freud ne fait qu'apliquer ce que nous appelons "subjectivit" des dcouvertes concernant la subjectivit. Il ne s'est pas formul que l'individu et le groupe sont les deux modes sous lesquels on s'imagine localiser la subjectivit. La notion de sujet (13) pourrait rendre caduque la classique opposition de l'individu et du groupe, ainsi que les distinctions faites entre la famille, le groupe largi et la socit. L'histoire des sciences n'est-elle pas marque par la faillite des dichotomies ? (14) Cette notion reste cependant ambigu dans la mesure o le terme de sujet continue dsigner des individus biologiques. C'est pourquoi nous prfrons employer le terme de subjectivit, qui n'implique pas l'ide d'un individu comptable. Subjectivit ne dsigne pas ici le contraire d'objectivit, ou ce qu'on oppose au rationnel dans le jugement par exemple, ni l'ineffable, mais des squences de signifiants qui se rptent d'une faon non alatoire. Pour nous la subjectivit peut se dcrire en termes de discours qui ne renverraient ni un corps, ni une localisation. Rappelons que nous entendons par discours des sries mtaphoriques fictives, qualifiant l'objet du dsir de la mre, que le sujet rpte, et qui sont susceptibles d'tre modifies par l'analyse. C'est pourquoi nous devrions aussi interroger la faon dont les rapports de "l'individu" au "groupe" sont imagins dans le discours. Mais ce thme pourrait lui seul faire l'objet d'une autre tude. (13) Lacan : "je me distingue du langage de l'tre (...) cet tre, on ne fait que le supposer certains mots, individu par exemple, ou substance. Pour moi, ce n'est qu'un fait de dit (...). C'est l que j'arrive au sens du mot sujet dans le discours analytique. Ce qui parle sans le savoir me fait je, sujet du verbe (...). Le je n'est pas un tre, c'est un suppos ce qui parle" (Lacan 1975, p. 107, 108, 109). (14) Par exemple la notion de longueur d'onde rend vaine la distinction qui tait tablie entre l'optique et l'tude dautres rayonnements comme domaines spars de la physique. De mme l'opposition entre espace et temps, matire et nergie disparat au profit d'autres faons d'crire le rel.. liane Pons et Jean-Jacques Pinto

You might also like

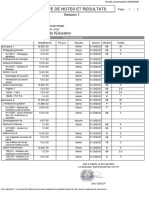

- Releve de Notes Et Resultats: Session 1Document2 pagesReleve de Notes Et Resultats: Session 1CasparNo ratings yet

- Pour Une Critique Des Traductions John DonneDocument22 pagesPour Une Critique Des Traductions John DonneMatej Marko Petković0% (1)

- Accompagnement ISO 15189 2011Document1 pageAccompagnement ISO 15189 2011Tamara DissanayakeNo ratings yet

- Résumé Du Livre de J.-C. Milner: L'Œuvre Claire, Chapitre VDocument5 pagesRésumé Du Livre de J.-C. Milner: L'Œuvre Claire, Chapitre VJean-Jacques PintoNo ratings yet

- Schéma R Revu Par Jean-Jacques PintoDocument2 pagesSchéma R Revu Par Jean-Jacques PintoJean-Jacques PintoNo ratings yet

- La Réalité Psychique Dans Le Schéma R de LacanDocument12 pagesLa Réalité Psychique Dans Le Schéma R de LacanJean-Jacques PintoNo ratings yet

- La Personnalité Du Cyrano de Rostand Vue Par L'analyse Des Logiques Subjectives (A.L.S.)Document11 pagesLa Personnalité Du Cyrano de Rostand Vue Par L'analyse Des Logiques Subjectives (A.L.S.)Jean-Jacques PintoNo ratings yet

- TDMeca 4Document3 pagesTDMeca 4Ihsan MokhlisseNo ratings yet

- Chapitre 1 Ensembles de NombresDocument10 pagesChapitre 1 Ensembles de NombresJosephNo ratings yet

- Sartre - CopieDocument1 pageSartre - CopieSamuel ManyukaNo ratings yet

- 300 Accords de Piano Guide Et Dictionnaire 2015Document35 pages300 Accords de Piano Guide Et Dictionnaire 2015haykalham.piano9588No ratings yet

- QCM GeneralDocument12 pagesQCM GeneralSalma SekkatNo ratings yet

- Thèse Yann LerouxDocument293 pagesThèse Yann LerouxYann Leroux100% (2)

- Bendoume Moukagni Grace Keichia Epse IBINGA: Profil Professionnel CompétencesDocument2 pagesBendoume Moukagni Grace Keichia Epse IBINGA: Profil Professionnel CompétencesRHYCKS DANIELNo ratings yet

- PARIS La Ville La Plus RomantiqueDocument5 pagesPARIS La Ville La Plus RomantiqueAnonimul2000No ratings yet

- 3 Pfe 18031Document3 pages3 Pfe 18031MostafaNo ratings yet

- CHAPITRE I Mur de SoutènementDocument13 pagesCHAPITRE I Mur de SoutènementSafaa SassouNo ratings yet

- CP 02 Organisation Et Gestion de Departement de CoupeDocument112 pagesCP 02 Organisation Et Gestion de Departement de CoupeHayet Hayet67% (3)

- 10.montaigne FragmentsDocument4 pages10.montaigne FragmentsmartaludwikamatlakNo ratings yet

- VF Excel Correction V 25 01Document82 pagesVF Excel Correction V 25 01bfdbfdNo ratings yet

- Centre Universitaire de Béchar: Cours Du Béton Armé IDocument6 pagesCentre Universitaire de Béchar: Cours Du Béton Armé IyoussefNo ratings yet

- TD Thermique 3 CorrectifDocument33 pagesTD Thermique 3 CorrectifNassima El OuazzaniNo ratings yet

- Presentation Atelier ALTITUDE TELECOMDocument27 pagesPresentation Atelier ALTITUDE TELECOMksbt8210No ratings yet

- Fiche Ppe3 Bini KoffiDocument2 pagesFiche Ppe3 Bini Koffiapi-360240780No ratings yet

- Chap 1 Les SeismesDocument2 pagesChap 1 Les SeismesSVTNo ratings yet

- TD2 GeoDocument2 pagesTD2 GeokawtarNo ratings yet

- Seq0 180312 PDFDocument26 pagesSeq0 180312 PDFKamal BouzidiNo ratings yet

- Tout Savoir Sur Windows 10Document4 pagesTout Savoir Sur Windows 10Stoleri LiviuNo ratings yet

- Cloison AmovibleDocument14 pagesCloison Amovible'BenBelgacem HoussemNo ratings yet

- Edition Du Lundi 28 Avril 2014Document24 pagesEdition Du Lundi 28 Avril 2014Annonces de la SeineNo ratings yet

- Guide Du Big Data 2017 2018Document116 pagesGuide Du Big Data 2017 2018laparisienneNo ratings yet

- Droit Des ContratsDocument53 pagesDroit Des ContratsLhmr Medo100% (1)

- ENV 1995-2-1999 - Calcul Des Structures en Bois - PontsDocument44 pagesENV 1995-2-1999 - Calcul Des Structures en Bois - PontsStefan IonitaNo ratings yet