Professional Documents

Culture Documents

Victor Hugo - Détruire La Misère : Discours À L'assemblée Nationale Législative Le 9 Juillet 1849

Uploaded by

api-2995132720 ratings0% found this document useful (0 votes)

112 views2 pagesOriginal Title

67451347e0261cb49749

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

112 views2 pagesVictor Hugo - Détruire La Misère : Discours À L'assemblée Nationale Législative Le 9 Juillet 1849

Uploaded by

api-299513272Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

You are on page 1of 2

Victor Hugo – « Détruire la misère »

Discours à l’Assemblée nationale législative le 9 juillet 1849

Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu’on peut supprimer la souffrance en ce

monde ; la souffrance est une loi divine ; mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on

peut détruire la misère.

Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis

détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du corps

humain ; la misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Détruire la misère ! Oui, cela est

possible ! Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière,

tant que le possible n’est pas fait, le devoir n’est pas rempli.

La misère, messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir jusqu’où elle est,

la misère ? Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en Irlande,

je ne dis pas au Moyen Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps où nous vivons ? Voulez-

vous des faits ?

Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer, ces faits. Ils sont tristes, mais nécessaires à révéler ; et

tenez, s’il faut dire toute ma pensée, je voudrais qu’il sortît de cette assemblée, et au besoin j’en

ferai la proposition formelle, une grande et solennelle enquête sur la situation vraie des classes

laborieuses et souffrantes en France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour.

Comment veut-on guérir le mal si l’on ne sonde pas les plaies ?

Voici donc ces faits.

Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l’émeute soulevait naguère si

aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières, vivent

pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n’ayant pour lits, n’ayant pour couvertures,

j’ai presque dit pour vêtement, que des monceaux infects de chiffons en fermentation, ramassés

dans la fange du coin des bornes, espèce de fumier des villes, où des créatures s’enfouissent toutes

vivantes pour échapper au froid de l’hiver.

Voilà un fait. En voulez-vous d’autres ? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux

homme de lettres, car la misère n’épargne pas plus les professions libérales que les professions

manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim à la lettre, et l’on a constaté,

après sa mort, qu’il n’avait pas mangé depuis six jours.

Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la

recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture

dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de Montfaucon !

Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que la

société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa volonté,

pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la

conscience de la société tout entière ; que je m’en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que

de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l’homme, que ce sont des crimes envers Dieu !

Voilà pourquoi je suis pénétré, voilà pourquoi je voudrais pénétrer tous ceux qui m’écoutent

de la haute importance de la proposition qui vous est soumise. Ce n’est qu’un premier pas, mais il

est décisif. Je voudrais que cette assemblée, majorité et minorité, n’importe, je ne connais pas, moi

de majorité et de minorité en de telles questions ; je voudrais que cette assemblée n’eût qu’une

seule âme pour marcher à ce grand but, à ce but magnifique, à ce but sublime, l’abolition de la

misère !

Et, messieurs, je ne m’adresse pas seulement à votre générosité, je m’adresse à ce qu’il y a

de plus sérieux dans le sentiment politique d’une assemblée de législateurs ! Et à ce sujet, un

dernier mot : je terminerai par là.

Messieurs, comme je vous le disais tout à l’heure, vous venez avec le concours de la garde

nationale, de l’armée et de toute les forces vives du pays, vous venez de raffermir l’État ébranlé

encore une fois. Vous n’avez reculé devant aucun péril, vous n’avez hésité devant aucun devoir.

Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique, la

civilisation même. Vous avez fait une chose considérable… Eh bien ! Vous n’avez rien fait !

Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre matériel raffermi n’a point pour

base l’ordre moral consolidé ! Vous n’avez rien fait, tant que le peuple souffre ! Vous n’avez rien

fait, tant qu’il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère ! Vous n’avez rien fait,

tant que ceux qui sont dans la force de l’âge et qui travaillent peuvent être sans pain ! Tant que

ceux qui sont vieux et ont travaillé peuvent être sans asile ! Tant que l’usure dévore nos campagnes,

tant qu’on meurt de faim dans nos villes, tant qu’il n’y a pas des lois fraternelles, des lois

évangéliques qui viennent de toutes parts en aide aux pauvres familles honnêtes, aux bons paysans,

aux bons ouvriers, aux gens de cœur ! Vous n’avez rien fait, tant que l’esprit de la révolution a

pour auxiliaire la souffrance publique ! Vous n’avez rien fait, rien fait, tant que dans cette œuvre

de destruction et de ténèbres, qui se continue souterrainement, l’homme méchant a pour

collaborateur fatal l’homme malheureux !

You might also like

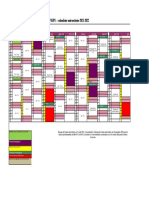

- CALENDRIER Hiver 2021 - Français 101: INTERROGATION 1: Chapitre PréliminaireDocument2 pagesCALENDRIER Hiver 2021 - Français 101: INTERROGATION 1: Chapitre Préliminaireapi-299513272No ratings yet

- Calendrier w21Document3 pagesCalendrier w21api-299513272No ratings yet

- French 321 Syllabus en LigneDocument2 pagesFrench 321 Syllabus en Ligneapi-299513272No ratings yet

- Armee Police Et SecuriteDocument31 pagesArmee Police Et Securiteapi-299513272No ratings yet

- fr400 f20 CalendarDocument3 pagesfr400 f20 Calendarapi-299513272No ratings yet

- Calendrier fr321-w21Document5 pagesCalendrier fr321-w21api-299513272No ratings yet

- ImmigrationDocument28 pagesImmigrationapi-299513272No ratings yet

- La Securite SocialeDocument14 pagesLa Securite Socialeapi-299513272No ratings yet

- Systeme Educatif FrancaisDocument19 pagesSysteme Educatif Francaisapi-299513272No ratings yet

- La FamilleDocument26 pagesLa Familleapi-299513272No ratings yet

- La Secu-Qui PaieDocument21 pagesLa Secu-Qui Paieapi-299513272No ratings yet

- Les Partis PolitiquesDocument25 pagesLes Partis Politiquesapi-299513272No ratings yet

- fr410 Calendrier w20Document3 pagesfr410 Calendrier w20api-299513272No ratings yet

- Cest-Il EstDocument3 pagesCest-Il Estapi-299513272No ratings yet

- Institutions Politiques FrancaisesDocument15 pagesInstitutions Politiques Francaisesapi-299513272No ratings yet

- Geographie de La FranceDocument23 pagesGeographie de La Franceapi-299513272No ratings yet

- Syllabus Fr400-OnlineDocument3 pagesSyllabus Fr400-Onlineapi-299513272No ratings yet

- The Future TenseDocument1 pageThe Future Tenseapi-299513272No ratings yet

- Les Francais Et La ReligionDocument16 pagesLes Francais Et La Religionapi-299513272No ratings yet

- The Present TenseDocument2 pagesThe Present Tenseapi-299513272No ratings yet

- Calendar fdwld101-f19Document3 pagesCalendar fdwld101-f19api-299513272No ratings yet

- Le Passe ComposeDocument2 pagesLe Passe Composeapi-299513272No ratings yet

- La Place de La France Dans Le MondeDocument15 pagesLa Place de La France Dans Le Mondeapi-299513272No ratings yet

- Le Travail en FranceDocument12 pagesLe Travail en Franceapi-299513272No ratings yet

- LeuropeDocument30 pagesLeuropeapi-299513272No ratings yet

- La RenaissanceDocument31 pagesLa Renaissanceapi-299513272No ratings yet

- Specialites RegionalesDocument25 pagesSpecialites Regionalesapi-299513272No ratings yet

- Presentation Litterature MedievaleDocument39 pagesPresentation Litterature Medievaleapi-299513272100% (1)

- Ronsard Et Louise LabéDocument1 pageRonsard Et Louise Labéapi-299513272No ratings yet

- Syllabus French 410Document2 pagesSyllabus French 410api-299513272No ratings yet

- DemocratieDocument5 pagesDemocratiehectorNo ratings yet

- TD - Mod Démo - Enoncé (À Rendre)Document5 pagesTD - Mod Démo - Enoncé (À Rendre)leocrevisyNo ratings yet

- 50 Genie Rural FRDocument4 pages50 Genie Rural FREmmanuel GwegaNo ratings yet

- Ariana Godoy - À Travers Ma Fenêtre, Tome 2 À Travers Toi (2022)Document352 pagesAriana Godoy - À Travers Ma Fenêtre, Tome 2 À Travers Toi (2022)lisa poulangesNo ratings yet

- Decret PaysageDocument168 pagesDecret Paysagenathan_193No ratings yet

- Trading Algorithmique Les CodesDocument20 pagesTrading Algorithmique Les Codesalyaakane0No ratings yet

- SoutnanceDocument34 pagesSoutnanceBenYamOuN IsMaIlNo ratings yet

- CoursBDRelationnelles L3Document65 pagesCoursBDRelationnelles L3desmon destroyNo ratings yet

- 2023 Yearly Julian Calendar 04Document1 page2023 Yearly Julian Calendar 04At ulNo ratings yet

- Adkar Sobr & MasaDocument6 pagesAdkar Sobr & MasamohamedNo ratings yet

- Civic Cruise InstallDocument4 pagesCivic Cruise InstallRosaliaWahdiniNo ratings yet

- Changements Nomenclature Des Pièces Justific VFDocument44 pagesChangements Nomenclature Des Pièces Justific VFEco ENSCNo ratings yet

- 2 - Examen Et Corrige Francais 2014 2ASL T1Document3 pages2 - Examen Et Corrige Francais 2014 2ASL T1Khaled Zobiri100% (2)

- Exercise Français Niveau 0.Document2 pagesExercise Français Niveau 0.Henar GarcíaNo ratings yet

- Mortsderire Comediatheque ReluDocument65 pagesMortsderire Comediatheque Relujojo27.alleNo ratings yet

- Sacramentum. Le Jésuite Henri de Lubac Exprimait Cette Réalité Avec ForceDocument10 pagesSacramentum. Le Jésuite Henri de Lubac Exprimait Cette Réalité Avec ForceLisbeth TorregrosaNo ratings yet

- Du Poivre: E T de Ses Falsi Fi Cati OnDocument54 pagesDu Poivre: E T de Ses Falsi Fi Cati OnJero MilNo ratings yet

- Calendrier V3 - DefinitifDocument1 pageCalendrier V3 - DefinitifChristian EdjaNo ratings yet

- Emd Cem Uef21 2011 PDFDocument1 pageEmd Cem Uef21 2011 PDFayoub chahNo ratings yet

- Analyse Des Confessions D'augustinDocument31 pagesAnalyse Des Confessions D'augustinJean Marc VivenzaNo ratings yet

- Rapport D'activité 2006Document208 pagesRapport D'activité 2006kroumaNo ratings yet

- 2000GRE15101 Vigliecca Anne MP DifDocument115 pages2000GRE15101 Vigliecca Anne MP DifOceni SadidNo ratings yet

- Elements ParatextuelsDocument9 pagesElements ParatextuelsEmmanuel KouassiNo ratings yet

- W X FrenchDocument8 pagesW X FrenchAbo Achraf LaalawiNo ratings yet