Professional Documents

Culture Documents

Notas Sobre A Tradução Literária - Benedito Antunes

Uploaded by

Thiago André VeríssimoOriginal Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

Notas Sobre A Tradução Literária - Benedito Antunes

Uploaded by

Thiago André VeríssimoCopyright:

Available Formats

Alfa, So Paulo,

v. 35, p. 1-10,1991.

NOTAS SOBRE A TRADUO LITERRIA

Benedito ANTUNES*

RESUMO: Procura-se com este trabalho apresentar e discutir alguns aspectos tericos da

traduo de uma obra literria. Geralmente julgada impossvel, ela tem-se tornado uma prtica

cada vez mais freqente no mundo das letras. E provvel que as melhores tradues dessa es-

pcie ocorram quando so encaradas como um ato de leitura.

UNITERNOS: Traduo literria; recriao; leitura.

Embora seja uma prt i ca cada vez mais corrente, a t raduo literria apresenta

quest es complexas e as vezes i nsolvei s que vo desde a sua prpri a defi ni o at

s tcnicas bsi cas de reali zao. Consciente dessa complexidade, Oswald de Andra-

de brincou ao anotar no verso da pgi na de rosto da primeira edi o de Serafim

Ponte Grande a seguinte advert nci a: "Di rei t o de ser traduzido, reproduzido e de-

formado em todas as l nguas" ( 1, p. 97). Embora a nota obedea ao pri nc pi o geral

do li vro e queira ridicularizar o copyright editorial, no h dvi da de que ela com-

porta uma certa concepo de t raduo, apontando evidentemente para a dificuldade

de se manter a chamada integridade original de uma obra literria em texto traduzi-

do. E a quest o tem-se colocado para todos aqueles que se preocupam em pensar e

discutir a t raduo. Para se comprovar isto basta percorrer alguns estudos e reflexes

sobre o assunto.

No incio da Idade Moderna comearam a surgir diversos termos para designar a

t raduo escrita. E todos serviram-se da mesma metfora: ". . . a i di a de fazer pas-

sar, de facilitar a passagem de uma l ngua a outra, de transportar para uma outra

lngua o significado de um determinado idioma, idia recuperada a partir do latim

tra-duco ou trans-fero (part. passado translatus) at ao italiano tradurre, ao francs

traduire, ao alemo bersetzen, ao russo perevodif (com os seus si nni mos metafri-

cos transfrer, transposer, transporter, etc)" (Mounin 16, p. 19). J essa conceitua-

o apresenta uma srie de dificuldades para a compreenso do problema. Paulo R-

* Departamento de Literatura- Faculdade de Cincias e Letras - UNESP - 19800- Assis- SP.

2

nai observa a esse respeito que o sentido de fazer passar, conduzir a que remete o

termo latino pode ser interpretado de duas maneiras: numa delas, o tradutor conduz o

autor do original para o dom ni o lingstico do leitor; noutra, o tradutor conduz o

leitor para o meio lingstico do autor (18, p. 4). Rosemary Arrojo, em conhecido

trabalho sobre t raduo, questiona a i di a de transferncia ou transporte de uma ln-

gua para outra, que defendida, entre outros, por John Cunnison Catford, Eugene Ni -

da, Alexander Fraser Tytler, alegando que ela implica em geral uma concepo estvel

da l ngua, em que o texto original, sendo "t ransport vel", possui "contornos absoluta-

mente claros, cujo cont edo podemos classificar completa e objetivamente" (2, p. 12).

A quest o talvez se torne mais fcil de ser abordada se. a encararmos pelo lado

mais amplo da linguagem. Roman Jakobson considera, na linha dos estudos de

Charles S. Peirce, que "o significado de um signo lingstico no mais que sua tra-

duo por um outro signo que lhe pode ser substitudo, especialmente um signo "no

qual ele se ache desenvolvido de modo mais completo", como insistentemente afir-

mou Peirce" (12, p. 64). Isto quer dizer que traduzimos normalmente quando usamos

a lngua. Ali s, para o lingista, "o nvel cognitivo da linguagem no s admite mas

exige a interpretao por meio de outros cdi gos, a recodi fi cao, isto , a t raduo"

(12, p. 70). E Jakobson distingue trs maneiras de interpretar um signo verbal: 1)

traduo intralingual ou reformulao (rewording) interpretao dos signos da

mesma lngua; 2) traduo interlingual ou traduo propriamente dita interpreta-

o dos signos verbais por meio de alguma outra lngua; 3) traduo inter-semitica

ou transmutao interpretao dos signos verbais por meio de sistemas de signos

no-verbai s (12. p. 64-5).

Um outro estudioso da t raduo, Valent n Garcia Yebra, t ambm recorre a uma

classificao, semelhante de Jakobson, para melhor definir os seus procedimentos.

Ele considera t raduo intralingstica a que reproduz num nvel de lngua acessvel

aos leitores, atravs do equivalente mais prxi mo quanto ao sentido, a mensagem de

um texto escrito originalmente em outro n vel da mesma l ngua, e t raduo intralin-

gstica a que reproduz numa lngua aquilo que foi previamente escrito em outra, de

tal modo que a mensagem final seja, em virtude de seu cont edo e, na medida do

possvel, t ambm em virtude de seu estilo, equivalente mensagem original (14).

Esta classificao, como a de Jakobson, aponta a t raduo como elemento constituti-

vo do processo de comuni cao

Embora o que nos interesse aqui seja a t raduo interlingual, importante frisar

que o carter necessri o da t raduo intralingual praticamente implica a traduzibili-

dade de todo e qualquer texto. H evidentemente variados graus de dificuldade, de-

pendendo do texto a ser traduzido. No entanto, de um modo ou de outro, mais cedo

ou mais tarde, todo texto passvel de t raduo. Quanto s inevitveis perdas de i n-

formao num processo tradutrio, pode-se dizer que elas no diferem muito das

perdas de um processo normal de comuni cao. Como em todo processo de comunica-

o ocorre algum tipo de perda de informao, natural que isso ocorra t ambm

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

3

na traduo (7, p. 51). bem verdade, poder amos acrescentar, que ao mesmo tempo

em que se d uma perda de i nformao quando se estabelece uma comuni cao, veri-

fica-se t ambm um processo de cri ao de informao nova. E a as perdas estariam

compensadas.

A esta altura til recorrer a um outro tipo de classificao para entendermos

melhor a quest o. Julius Wi rl, em Problemas bsicos da interpretao e da tradu-

o, ao tratar da traduzibilidade ou no de textos escritos, classifica-os em especfi-

cos (que deixam i mpresso igual em todos os leitores) e no-especificos (que seriam

os literrios). Enquanto os primeiros so de traduzibilidade absoluta, os outros per-

mitem apenas aproxi maes, o que torna impossvel uma ni ca t raduo perfeita de

uma obra literria. Os textos no-espec fi cos, na verdade, exigiriam do tradutor ca-

pacidade lingstica, estudos especializados e talento pot i co (18, p. 79). Pois se o

processo comunicativo normal busca sempre uma defi ni o clara da mensagem, a

comuni cao esttica, ou literria, j na sua origem, amb gua, no sentido de que

conotativa, metafrica. Dessa forma, coloca-se de sa da o problema da interpretao

da obra original quando se trata de traduzir um texto literrio.

A TRADUO COMO METFORA

Mesmo no caso da t raduo no-espec fi ca, a quest o no difere muito do prpri o

processo de formao da l ngua. De acordo com E. Fenollosa, a met fora que per-

mite a passagem do visvel para o invisvel na lngua chinesa. O processo consiste na

utilizao de imagens materiais para sugerir relaes imateriais. Para Fenollosa, as

metforas primitivas acompanham as linhas objetivas das relaes na prpri a Nature-

za, e por isso elas so ao mesmo tempo a subst nci a da Natureza e da linguagem.

"Cresceu a riqueza do discurso europeu acompanhando lentamente o intrincado labi -

rinto das sugestes e afinidades da Natureza. As metforas se foram superpondo em

camadas quase geolgi cas" (10, p. 138). Num outro contexto, ao abordar o papel da

t raduo no enriquecimento da l ngua, J. G. G. Morejn aproxima a metfora do pro-

cesso de t raduo. Lembra que o homem, emissor e receptor de si prpri o, o ni co

ser capaz de construir uma metfora. No seu entender, a met fora " o resultado da

insatisfao do homem perante o poder limitado da voz, e o resutado da aventura i n-

telectual e da sensibilidade a que conduz esta i nsat i sfao". A metfora , portanto,

"um ato de t raduo, o salto que o ser humano inteligente, tanto culto quanto vulgar,

d de um signo de represent ao comuni t ri o e igualitrio at um signo prpri o, aut -

nomo e, paradoxalmente, i nt raduz vel" (14).

Se considerarmos com Fenollosa que a metfora "a subst nci a mesma da poe-

sia", podemos concluir que a prpria t raduo tende metfora, na medida em que

ela se aproxima do processo de cri ao artstica. Ou, como diz Morejn, "a metfora

uma t raduo complexa, algo intraduzvel de algo j traduzido" (14). Tambm para

Armindo Trevisan, que dedica um ensaio ao problema da t raduo e metfora, "defi -

nir a t raduo definir a prpri a arte" (19). A t raduo visa, segundo ele, a "repro-

duzir, em outra lngua, o que existe numa l ngua, como lngua e linguagem". E ex-

Alfa, So Paulo, v.35, p. 1-10,1991.

4

plica os dois conceitos servindo-se da metfora traduttore-traditore. S existira trai-

o onde existe linguagem, i nt eno explcita (ou implcita) de se fazer literatura. Na

medida em que a metfora est na base de todo fenmeno artstico, a t raduo, para

ser ela mesma, "necessita superar-se a si mesma, atingindo a met fora". Conclui que

"a essnci a da t raduo consiste, pois, em propor um s mbolo, ultrapassando-o na di -

reo da met fora" (19).

curioso notar como a di scusso da t raduo encaminha-se muito mais para o ter-

reno do processo de cri ao literria do que para problemas t cni cos da t raduo

propriamente dita. Para esta so suficientes a prt i ca tradutria e a intensificao da

experi nci a bilnge. O contato constante de duas l nguas facilita cada vez mais a

codificao bi l nge de uma mesma experi nci a*. E quanto mais se trate de uma l i n-

guagem estereotipada mais facilmente se poder traduzir. Paulo Rnai afirma mesmo

que "a existncia de situaes e expresses estereotipadas em todos os povos e i di o-

mas, favorvel aquisio de uma rotina e de um automatismo", que muitos vezes

permite bons resultados numa t raduo ou i nt erpret ao (17, p. 37). por esta razo

que a di scusso mais profunda em torno da t raduo recai sempre no terreno da lite-

ratura. Pois, enquanto a estereotipia facilita a t raduo, a literatura procura justa-

mente fugir da linguagem gasta e estereotipada, na direo de uma linguagem nova,

metafrica. Isto , cabe funo pot i ca subverter a estereotipia da linguagem.

A TRADUO COMO RECRI AO

A partir das consi deraes feitas anteriormente, passamos a enfocar agora a tradu-

o literria como um processo de recri ao. Diversos autores defendem a teoria de

que uma t raduo deve possuir um valor de obra original. Transcrevemos a seguir

uma passagem da Esttica de Croce utilizada por Manuel Bandeira para defender a

t raduo desse ponto de vista:

Toda t raduo impossvel se pretende o transvasamento de uma expresso em

outra, como o lquido de um recepiente a outro; no podemos reduzir o que j

tem forma esttica a outra forma esttica. Toda t raduo com efeito, ou diminui

e estropia, ou cria uma expresso nova. Assim, a t raduo que merece o nome

de boa uma aproxi mao que tem valor de obra de arte, e que pode viver i n-

dependentemente (3, p. 263).

Tratando-se de poesia, estas colocaes tendem a ser mais radicais. Mas elas se

aplicam de um modo geral a qualquer t raduo literria, desde que o trabalho com

a linguagem seja acentuado. De acordo com um tradutor experiente, uma das condi-

es para se traduzir bem qualquer texto a mot i vao: ". . . o tradutor deve sentir-se

de algum modo atrado ou motivado, ou pela forma ou pelo cont edo dele, ou pelo

autor, ou pela cultura do lugar a que se refere o texto a traduzir" (7, 71). Manuel

Bandeira, falando da t raduo pot i ca, admite que o processo de t raduo seme-

* Para Mounin, "a traduo (...) um contato de lnguas, um fato de bilingismo" (IS, 16).

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

5

lhante ao de cri ao e que ele s traduz bem os poemas que gostaria de ter escrito (4,

p. 120). E Augusto de Campos, um dos mais respeitados tradutores de poesia, decla-

rou numa entrevista que s traduz os poemas que o apaixonam mas nem todos.

Traduz aqueles que julga "conseguir recriar com anloga intensidade e densidade

potica em port ugus" (6). E podemos acrescentar a estas observaes o depoimento

de um outro grande tradutor brasileiro, em que se revela a similaridade entre a cria-

o pot i ca e a t raduo:

(...) se tento reconstituir o processo que adotei no transplante da lrica latina

para a minha lngua, vejo o que tinha de inconsciente. De tanto os ler, aprende-

ra sem sentir dezenas de poemas, um dos quais se apoderava de chofre da mi -

nha mente e no me largava. Recordava-o antes de dormir, murmurava-o, ou-

via-o recitado por voz imaginria. Isso durava, por vezes, vrias semanas at

que de repente surgia no meu esprito, pronta e perfeita, a primeira estrofe ou,

nos casos de Ov di o, Ti bulo ou Proprci o, o primeiro d st i co. No tinha conta-

do nem medido s labas, nem tentado preencher um esquema mtrico no papel.

O ritmo impunha-se interiormente. Prontos os primeiros versos, podia-me sentar

mesa e em pouco tempo, algumas horas apenas, a poesia inteira estava no pa-

pel, num primeiro jato (18, p. 115-6).

Por outro lado, ao encararmos a t raduo como cri ao nova, dotada de valor ori -

ginal, estamos estabelecendo uma certa ruptura entre o texto de partida e o de chega-

da, apontando novamente para a quest o da intraduzibilidade literria. Esta quest o,

entretanto, j est superada. No cabe mais discutir se a t raduo poss vel ou no,

e o fato de que o nmero de t radues literrias cada vez maior elimina de vez a

pertinncia da quest o. Alm do mais, bom lembrarmo-nos aqui da observao de

Paulo Rnai a esse respeito. Ele rebate a alegao de que um homem culto no l

traduo dizendo que para se entenderem, por exemplo, os bons autores franceses no

texto original so precisos anos de estudo sri o, seno uma vida toda (17, p. 42).

Modesto Carone, um outro tradutor com larga experi nci a, corrobora essas coloca-

es ao apontar como um dos principais limites da t raduo criativa o fato de que "a

ni ca l ngua inteiramente ao nosso alcance aquela em que efetivamente pensamos e

vivemos". E que a t raduo quer na realidade apropriar-se da intimidade objetivada

em outras lnguas esquecendo-se porm de que "as chamadas verdades da imagina-

o potica so intratveis e quase nunca (ou pelo menos nem sempre) se deixam

surpreender de uma vez pelo salto de cri ao de quem traduz, na medida em que elas

costumam se entrincheirar justamente no que i nt raduz vel" (9). De qualquer manei-

ra, quando se fala da intraduzibilidade de um texto, sobretudo literrio, devemos en-

tender que o termo tem uma funo dialtica na colocao do problema. No deve

ser tomado ao p da letra. Pois, assim como toda cri ao artstica, a t raduo um

desafio, um esforo de expresso, de comuni cao.

A TRADUO COMO LEI TURA

Ao lermos uma t raduo raramente consideramos a possibilidade de estar lendo

uma obra diversa daquela que seria o original. Com efeito, por mais transformaes

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

6

que o tradutor imponha ao texto original, este permanecer sempre como obra ideal,

um ponto de partida e referncia obrigatria. Da mesma forma, ao lermos uma obra

em l ngua materna, dificilmente nos ocorrer que podemos estar lendo algo diverso

daquilo escrito pelo autor. Isto se comprova com o fato de podermos realizar de uma

mesma obra diferentes leituras, tanto por causa das condi es individuais do leitor no

momento da leitura, como por causa da si t uao histrico-social em que vive o leitor,

que poder privilegiar um ou outro ngulo de viso da obra. a partir desse pressu-

posto que podemos considerar a t raduo literria como um processo de leitura. A

i di a no nova. Inmeros autores e tradutores j tocaram nesse problema. J. Salas

Subirat, que traduziu Ufysses de Joyce para o espanhol, diz que "traduzir a manei-

ra mais atenta de ler" (17, p. 61). O prpri o Paulo Rnai , aps referir-se frase de

Subirat, acrescenta que, na prt i ca da t raduo, chegou " concluso de que a manei-

ra ideal de ler e absorver integralmente uma obra-prima era traduzi-la. A , nada de

leitura di nmi ca, em diagonal, para colher apenas por alto o sentido e correr direto

ao desfecho: saboreia-se cada palavra, l-se nas entrelinhas, penetra-se o estilo do

escritor, aprende-se a conhec-lo de perto e a am-lo" (18, p. 125). E, sem dvi da, a

t raduo uma forma privilegiada de leitura, na medida em que o tradutor deve pe-

netrar profundamente no texto, anali s-lo, critic-lo, para depois proceder sua re-

cri ao*. Sendo assim, cumpre investigar um pouco mais em que consiste a t raduo

como leitura.

"Pierre Menard, autor dei Quijote", um precioso conto de Jorge Luis Borges, tem

inspirado i nmeras reflexes sobre a literatura, em especial sobre a quest o da leitura

e da t raduo. Antes de examinar algumas delas, vejamos o conto. Pierre Menard

um personagem fictcio cuja obra uma resenha que tem como finalidade reparar al-

gumas injustias perpetradas por um cat logo de jornal. O narrador um crtico que,

aps percorrer todos os escritos de Pierre Menard, chega ao trabalho que considera a

sua obra "subt errnea, a interminavelmente heri ca, a mpar": a reescritura de alguns

captulos do Dom Quixote. Segundo o narrador, Menard no queria escrever um

Quixote cont emporneo, o que seria fcil; sua i nt eno era escrever o Quixote. Ini -

cialmente pensou em ser o prpri o Cervantes, porm descartou essa idia por julg-la

fcil. Seria mais interessante "continuar sendo Pierre Menard e chegar ao Quixote

at ravs das experincias de Pierre Menard". E assim ele chega a reconstituir alguns

cap t ulos daquele li vro. Examinando um pargrafo do cap t ulo DC, o narrador assim

se expressa:

O texto de Cervantes e o de Menard so verbalmente i dnt i cos, mas o segundo

quase infinitamente mais rico. (Mais amb guo, di ro seus detratores; mas a ambi-

gi dade uma riqueza.)

Constitui uma revelao cotejar Dom Quixote de Menard com o de Cervantes.

Este, por exemplo escreveu {Dom Quixote, primeira parte, nono cap t ulo):

... a verdade, cuja me a histria, mulo do tempo, depsito das aes, teste-

munha do passado, exemplo e aviso do presente, advertncia do futuro.

* Ver a propsito, Haroldo de Campos, A traduo como criao e como crtica (8).

Alfa, So Paulo, v. 35,p. 1-10,1991.

7

Redigida no sculo X VI I , redigida pelo "engenho lei go", Cervantes, essa enu-

merao um mero elogio retrico da histria. Menard, em compensao, es-

creve:

...a verdade, cuja me a histria, mulo do tempo, depsito das aes,

testemunha do passado, exemplo e aviso do presente, advertncia do futuro.

A histria, me da verdade; a idia espantosa. Menard, cont emporneo de

William James, no define a histria como uma i ndagao da realidade, mas

como sua origem. A verdade hi st ri ca, para ele, no o que sucedeu; o que

pensamos que sucedeu. As clusulas finais exemplo e aviso do presente, ad-

vertncia do futuro so descaradamente pragmt i cas.

V vi do tambm o contraste dos estilos. O estilo arcaizante de Menard no

futuro estrangeiro padece de alguma afetao. No assim o do precursor, que

com desenfado maneja o espanhol corrente de sua poca. (5, p. 56-7).

Estudando a obra de Borges, e em particular este conto, Gerard Genette chega

seguinte formulao:

O tempo das obras no o tempo definido do ato de escrever mas o tempo i n-

definido da leitura e da memri a. O sentido dos livros est na frente e no

atrs, est em ns: um li vro no um sentido acabado, uma revelao que de-

vemos receber, uma reserva de formas que esperam seu sentido, " a i mi nn-

cia de uma revelao que no se produz" e que cada um deve produzir por si

mesmo ( 11, p. 129).

A partir do mesmo conto, t ambm Emir R. Monegal escreveu um ensaio sobre a

leitura em Borges (13). Numa de suas concluses, ele entende que Borges "postula

que reler, traduzir, so parte da i nveno literria. E talvez que reler e traduzir so a

i nveno li t erri a" (13, p. 91).

Rosemary Arrojo, por sua vez, explorando longamente a quest o suscitada pelo

conto de Borges, conduz a di scusso para o terreno da t raduo e conclui que i m-

possvel traduzir se entendermos por esse processo a reproduo numa segunda ln-

gua de um texto original totalmente decifrado e entendido:

(...) ainda que um tradutor conseguisse chegar a uma repet i o total de um de-

terminado texto, sua t raduo no recuperaria nunca a totalidade do "ori gi nal";

revelaria, inevitavelmente, uma leitura, uma i nt erpret ao desse texto que, por

sua vez, ser, sempre, apenas li do e interpretado, e nunca totalmente decifrado

ou controlado (2, p. 22).

A partir dessa concluso, R. Arrojo prope uma redefinio do conceito de "texto

ori gi nal", que deixaria de ser a represent ao fiel de um objeto est vel, dotado de exis-

t nci a fora da linguagem, e passaria a ser "uma mqui na de significados em potencial":

A imagem exemplar do texto "ori gi nal" deixa de ser, portanto, a de uma se-

qnci a de vages que cont m uma carga determinvel e totalmente resgat vel.

Ao i nvs de considerarmos o texto, ou o signo, como um recept culo em

Alfa, SSo Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

8

que algum " cont edo" possa ser depositado e mantido sob controle, proponho

que sua imagem exemplar passe a ser a de um palimpsesto (2,p. 23).

O termo j aparece no prpri o conto de Borges, quando o narrador diz que " l-

cito ver no Quixote ' fi nal' uma espci e de palimpsesto, no qual devem transluzir os

rastos t nues, mas no indecifrveis da ' prvi a' escritura de nosso amigo" (5, p.

57). Arrojo estende o conceito e define 'palimpsesto' como "o texto que se apaga,

em cada comunidade cultural e em cada poca, para dar lugar a outra escritura (ou

i nt erpret ao, ou leitura, ou t raduo) do 'mesmo' t ext o" (2, p. 23-4). por isso que

a cada poca fazem-se necessrias novas t radues das obras clssi cas. Pois em cada

poca h uma "comunidade interpretativa" (*) diferente. Da que toda a discusso em

torno da "fidelidade" ao original passa a ser uma quest o suprflua, na medida em que

esse original tem que ser definido, interpretado, e, dependendo da poca histrica dos

leitores e do tradutor, os resultados t endero a ter conot aes diferentes. Como diz Ar-

rojo, a nossa t raduo de um determinado poema "seria fiel, em primeiro lugar, nossa

concepo de poesia, concepo essa que determinaria, inclusive, a prpri a deci so de

traduzi-lo" (2, p. 43). Depoimentos de tradutores e poetas confirmam essa vi so. Ma-

nuel Bandeira, por exemplo, diz que a t raduo de um poema uma recri ao, que s

" total e perfeita quando sai fiel ao poeta tradutor" (3, p. 200).

Concluindo, podemos afirmar, a partir das reflexes apresentadas at aqui, que

a t raduo de uma obra literria no s poss vel como desejvel. Porm, ela requer

do tradutor um certo grau de identificao com o texto a ser traduzido. Requer ainda

a consci nci a de que traduzir assemelha-se ao prpri o processo de cri ao, o que de-

ve se manifestar na capacidade criadora do tradutor. Embora a t raduo possa adqui-

ri r uma certa i ndependnci a em relao ao original ao ser considerada como cri ao,

preciso considerar que esse original existe e sempre um ponto de partida que de-

ve ser respeitado. Esse respeito, no entanto, no significa servilismo, que a pior

falta de respeito que se pode dedicar a um texto numa t raduo. Significa, isto sim,

realizar dele uma leitura a mais profunda poss vel, utilizando-se de todos os meios

di spon vei s. E esta leitura que garantir ao tradutor a convi co necessri a para criar

numa l ngua um texto que possa representar um original escrito numa outra. Essa

maneira de conceber a t raduo literria explica por que cada poca, ou at simulta-

neamente, temos novas t radues de obras clssi cas. As t radues podem envelhecer,

ainda que o original no envelhea. Ns t ambm, enquanto leitores, podemos perce-

ber que as leituras que realizamos das grandes obras caducam. E, neste caso, s nos

resta ler de novo.

* "Cunhado pelo terico norte-americano Stanley Fish, o conceito de 'comunidade interpretativa' (interpretan-

ve community) se refere ao conjunto de elementos responsveis, numa determinada poca e numa determinada

sociedade, pela emergncia de significados aceitveis. O significado no se encontra, portanto, para sempre

depositado na palavra ou no texto. Forma-se, sim, a partir da ideologia, dos padres estticos que constituem

a comunidade sociocultural em que se interpreta esse texto ou essa palavra" (2, p. 79).

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

9

ANTUNES, B. Notes on literary translation. Alfa, So Paulo, v. 35,1-10,1991.

ABSTRACT: This article presents and discusses some theoretical aspects of the translation of a

literary work. Although it is often considered impossible, it became a pratic more and more

frequent in literature. And it is probable that the best translation of this kind come into being when

they are viewed as a reading act.

KEYWORDS: Literary translation; re-creation; reading.

REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

1. ANDRADE, Oswald de. Memrias sentimentais de Joo Miramar. Serafim Ponte Grande.

Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1972. (Obras Completas, 7)

2. ARROJO, Rosemary. Oficina de traduo; a teoria e a prtica. So Paulo: tica, 1986.

(Princpios, 74)

3. BANDEIRA, Manuel. Andorinha, andorinha. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1966.

4. BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1967.

5. BORGES, Jorge Luis. Pierre Menard, autor do Quixote. In: Fices. Trad. de

Carlos Nejar. So Paulo: Abril Cultural, 1972. p. 47-58. (Os imortais da literatura

universal, 50)

6. CAMPOS, Augusto de. A poesia que fao a do arteso. Leia. So Paulo, jun. 1986. p. 8-9.

7. CAMPOS, Geir. O que traduo. So Paulo: Brasiliense, 1986. (Primeiros passos, 166)

8. CAMPOS, Haroldo de. A traduo como criao e como crtica. In:

Metalinguagem. Petrpolis: Vozes, 1970. p. 21-38.

9. CARONE, Modesto. O desafio de traduzir Kafka. Folha de So Paulo. So Paulo, 20 Set.

1986. p. 81. Folha Ilustrada.

10. FENELLOSA, E. Os caracteres da escrita chinesa como instrumento para a poesia. In:

CAMPOS, Haroldo de (org.) - Ideograma: lgica, poesia, linguagem. So Paulo:

Cultrix/USP, 1977. p. 115-162.

11. GENETTE, G. Figures. Trad. de Ivone Floripes Mantoanelli. So Paulo: Perspectiva, 1972.

p. 121-130. (Debates, 57)

12. JAKOBSON, Roman. Aspectos lingsticos da traduo. In: Lingstica e

comunicao. Trad. de Isodoro Blikstein e Jos Paulo Paes. So Paulo: Cultrix, 1970.

p. 63-72.

13. MONEGAL. Emir R. Borges: uma potica da leitura. Trad. de Irlemar Chiampi. So Paulo:

Perspectiva, 1980. (Debates, 140)

14. MOREJN, Jlio G. G. A traduo e o enriquecimento da lngua. O Estado de So Paulo.

So Paulo, 30 Jun. 1985. Cultura, p. 8.

15. MOUNIN, Georges. Os problemas tericos da traduo. Trad. de Heloysa de Lima Dantas.

So Paulo: Cultrix, 1975.

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10,1991.

10

16. MOUNIN, Georges. Teoria e storia della traduzione. Trad. de Stefania Morganti. Torino:

Einaudi, 1982.

17. RNAI, Paulo. Escola de tradutores. Rio de Janeiro: Educom, 1976.

18. RNAI, Paulo. A traduo vivida. Rio de Janeiro: Educom, 1976.

19. TREVISAN, Armindo. Traduo e metfora. O Estado de So Paulo. So Paulo, 14 Jun.

1985. Cultura, p. 3.

Alfa, So Paulo, v. 35, p. 1-10, 1991.

You might also like

- Pulsao e Sublimaçao A Trajetória Do Conceito Possibilidades e Limites PDFDocument14 pagesPulsao e Sublimaçao A Trajetória Do Conceito Possibilidades e Limites PDFLeandro Santos FrancoNo ratings yet

- Metzger Sublimação No Ensino de LacanDocument229 pagesMetzger Sublimação No Ensino de LacanLucas GuilhermeNo ratings yet

- Literatura e Psicanalise Sobre o Tempo ReinventadoDocument312 pagesLiteratura e Psicanalise Sobre o Tempo ReinventadoMarcio CarneiroNo ratings yet

- A Noção de LalinguaDocument215 pagesA Noção de LalinguaClarice TulioNo ratings yet

- Aurea Maria Lowenkron Piera Aulagnier - Teoria e Clinica - IntroducaoDocument16 pagesAurea Maria Lowenkron Piera Aulagnier - Teoria e Clinica - IntroducaoSamara FernandesNo ratings yet

- O Autismo A Luz Da Esquizofrenia e Da ParanoiaDocument4 pagesO Autismo A Luz Da Esquizofrenia e Da ParanoiaCamila DomicianoNo ratings yet

- Veredas 11Document384 pagesVeredas 11Carlos Xavier100% (1)

- O Avesso Da Vida Contemporanea - Marcio PeterDocument7 pagesO Avesso Da Vida Contemporanea - Marcio PeterPaula GarciaNo ratings yet

- Tese Oscar MiguelezDocument254 pagesTese Oscar MiguelezCristiano da silva100% (1)

- A GESTÃO ALGORÍTMICA Da Atenção. Enganchar - Ana BentesDocument15 pagesA GESTÃO ALGORÍTMICA Da Atenção. Enganchar - Ana BentesDavi Ribeiro Girardi100% (1)

- MARIA LÚCIA - O Ser Da Escrita LlansolianoDocument11 pagesMARIA LÚCIA - O Ser Da Escrita LlansolianoNaiade Daniel RodriguesNo ratings yet

- Jovens Werthers - Antropologia Dos Amores e Sensibilidades No Mundo EmoDocument256 pagesJovens Werthers - Antropologia Dos Amores e Sensibilidades No Mundo EmoBianca MoraesNo ratings yet

- A - Antes de Ser Aquele Que Fala - Jean Claude RollandDocument20 pagesA - Antes de Ser Aquele Que Fala - Jean Claude RollandLuisAlbertoNo ratings yet

- Idealizado Por Adauto NovaesDocument4 pagesIdealizado Por Adauto NovaesCleros2No ratings yet

- Um Artista No Trapézio, de KafkaDocument2 pagesUm Artista No Trapézio, de KafkaPaulu D. RosárioNo ratings yet

- BlegerDocument11 pagesBlegerLuiza SigulemNo ratings yet

- Colette Soler - Retorno Questão Sintoma e FPSDocument3 pagesColette Soler - Retorno Questão Sintoma e FPSswfreitasNo ratings yet

- A Maiêutica No Teeteto de Platão - Texto e ComentárioDocument3 pagesA Maiêutica No Teeteto de Platão - Texto e ComentárioNahim Carvalho SilvaNo ratings yet

- Análise Do Discurso, Foucault e Mídia - GregolinDocument7 pagesAnálise Do Discurso, Foucault e Mídia - GregolinGeilson FernandesNo ratings yet

- A Recepção, o Visual e o SujeitoDocument16 pagesA Recepção, o Visual e o SujeitoJosé Paulo GuimarãesNo ratings yet

- Freud Ciencia e LiteraturaDocument26 pagesFreud Ciencia e LiteraturaErick Feitosa100% (1)

- Um Episódio Da Besta Ladrador Da Demanda Do Santo GraalDocument4 pagesUm Episódio Da Besta Ladrador Da Demanda Do Santo GraalAnonymous gp78PX1WcfNo ratings yet

- O Relativismo LinguísticoDocument9 pagesO Relativismo LinguísticoAnonymous RUsrlhgKXvNo ratings yet

- Breve Relato Lacan e Histeria PDFDocument20 pagesBreve Relato Lacan e Histeria PDFBárbara CristinaNo ratings yet

- A Transferência Na Relação Professor-Aluno - 2008Document169 pagesA Transferência Na Relação Professor-Aluno - 2008Ubiratan Campos Do AmaralNo ratings yet

- Ninguem Escapa de Si Mesmo, Paulina CymrotDocument3 pagesNinguem Escapa de Si Mesmo, Paulina CymrotHeloisa Villa NovaNo ratings yet

- Dissertacao Camila Fardin GrasseliDocument144 pagesDissertacao Camila Fardin GrasseliMatheus KunstNo ratings yet

- Pesquisa Metafora Metonimia Na Obra de LacanDocument68 pagesPesquisa Metafora Metonimia Na Obra de LacanIgor Capelatto IacNo ratings yet

- A Filosofia Na Idade Trágica Dos Gregos - Friedrich NietzscheDocument31 pagesA Filosofia Na Idade Trágica Dos Gregos - Friedrich NietzscheJosivanLopesNo ratings yet

- O Acaso Da Interioridade Benilton BezerraDocument8 pagesO Acaso Da Interioridade Benilton BezerraJéssica PatrícioNo ratings yet

- Vasto Mundo - Maria Valéria RezendeDocument2 pagesVasto Mundo - Maria Valéria RezendeLarissa Lima de Andrade100% (1)

- Miolo Saude MentalDocument143 pagesMiolo Saude MentalLeandraNo ratings yet

- A Ideias de Ferdinand de SaussureDocument7 pagesA Ideias de Ferdinand de Saussuremiguel3linhares-1No ratings yet

- SIMANKE, R. - Freud e Sua BahnungDocument30 pagesSIMANKE, R. - Freud e Sua BahnungGabriel Lima100% (1)

- Letramentos, Identidades e Formação de Professores - ApresentaçãoDocument13 pagesLetramentos, Identidades e Formação de Professores - ApresentaçãoEntsu06No ratings yet

- 1elisabete Siqueira Da Devastacao Ao Amor2Document4 pages1elisabete Siqueira Da Devastacao Ao Amor2Marcelo VieceliNo ratings yet

- BORGES - Ficções (Exame Da Obra de Herbert Quain)Document4 pagesBORGES - Ficções (Exame Da Obra de Herbert Quain)Osvaldo FerreiraNo ratings yet

- Freud - Psicanálise e Educação UnespDocument21 pagesFreud - Psicanálise e Educação UnespRaysha Nery0% (1)

- Sobre A Poesia de José Luís PeixotoDocument16 pagesSobre A Poesia de José Luís PeixotoalineNo ratings yet

- O Rei Esta Nu 01Document180 pagesO Rei Esta Nu 01Mariany G. NeisNo ratings yet

- WOOLF, Virgínia. A Mulher No EspelhoDocument5 pagesWOOLF, Virgínia. A Mulher No EspelhoNathana Costantin100% (1)

- Roteiro para Uso Das MacrosDocument3 pagesRoteiro para Uso Das MacrosGuilherme LeiteNo ratings yet

- Resenha Da Obra de Pierre Fedida - DepressãoDocument14 pagesResenha Da Obra de Pierre Fedida - DepressãoJonson FreitasNo ratings yet

- Tese Barebacking SexDocument211 pagesTese Barebacking SexVictor Hugo BarretoNo ratings yet

- 1 PB PDFDocument3 pages1 PB PDFGuilherme LimaNo ratings yet

- Dilaze Mirela - Exercício de Metodologia em Teoria PolíticaDocument10 pagesDilaze Mirela - Exercício de Metodologia em Teoria PolíticaMirelaFonsecaNo ratings yet

- Paranóia Ou MistificaçãoDocument1 pageParanóia Ou MistificaçãoFernanda Torres100% (1)

- Lacan e A democraciaFINAL - Imprensa - Unlocked (Arrastado)Document6 pagesLacan e A democraciaFINAL - Imprensa - Unlocked (Arrastado)PedroCostaNo ratings yet

- Ingo Voese PDFDocument24 pagesIngo Voese PDFLeandro Wallace MenegoloNo ratings yet

- LABOV - Análise Da NarrativaDocument18 pagesLABOV - Análise Da NarrativaRenan AksldnlaksdNo ratings yet

- Lacan e Estruturalismo PDFDocument153 pagesLacan e Estruturalismo PDFVictor Hugo SilvaNo ratings yet

- FINK, Bruce. O Sujeito LacanianoDocument5 pagesFINK, Bruce. O Sujeito LacanianoJeadi FrazãoNo ratings yet

- Análise Institucional de Discurso - 1Document10 pagesAnálise Institucional de Discurso - 1Marta Cristina Meirelles OrtizNo ratings yet

- A linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesFrom EverandA linguagem perdida das gruas e outros ensaios de rasuras e revelaçõesNo ratings yet

- Saudade: Da poesia medieval à fotografia contemporânea, o percurso de um sentimento ambíguoFrom EverandSaudade: Da poesia medieval à fotografia contemporânea, o percurso de um sentimento ambíguoNo ratings yet

- M Said Ali - Versificação PortuguesaDocument116 pagesM Said Ali - Versificação PortuguesaThiago André Veríssimo100% (2)

- Estudo de Contos - A Hora e A Vez de Augusto MatragaDocument8 pagesEstudo de Contos - A Hora e A Vez de Augusto MatragaThiago André VeríssimoNo ratings yet

- 9555 30672 1 PBDocument7 pages9555 30672 1 PBThiago André VeríssimoNo ratings yet

- A Teoria Do Romance em M BakhtinDocument8 pagesA Teoria Do Romance em M BakhtinThiago André VeríssimoNo ratings yet

- TESE de Doutorado - Ivson SilvaDocument313 pagesTESE de Doutorado - Ivson SilvaSilva1984No ratings yet

- AP1 2015 2 Gabarito PDADocument6 pagesAP1 2015 2 Gabarito PDAPaula NovaesNo ratings yet

- My Teacher - Sam Crescent 71504Document434 pagesMy Teacher - Sam Crescent 71504Maria Eduarda Silva SouzaNo ratings yet

- A Pedagogia Tecnicista e A Organizacao Do SistemaDocument14 pagesA Pedagogia Tecnicista e A Organizacao Do SistemaSimone SantosNo ratings yet

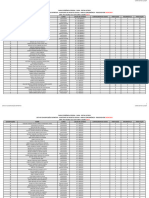

- Edital Recurso Titulos Classif Final NovoDocument180 pagesEdital Recurso Titulos Classif Final NovonicksscNo ratings yet

- Relatório Creches Janeiro 2023Document44 pagesRelatório Creches Janeiro 2023Carlos GuedesNo ratings yet

- CIELLA 2018 Programacao PDFDocument72 pagesCIELLA 2018 Programacao PDFSheila MauésNo ratings yet

- PCOM MarinhaDocument128 pagesPCOM Marinhadanidondoni0% (2)

- Questionário I - Educação InclusivaDocument3 pagesQuestionário I - Educação InclusivaSolange Silva Azevedo0% (1)

- Projeto Ação Social InovartDocument8 pagesProjeto Ação Social InovartMary Jane DiasNo ratings yet

- Inteligência Corporal CinestésicaDocument19 pagesInteligência Corporal CinestésicaCharles CoriolanoNo ratings yet

- Sap 1Document1 pageSap 1Computer Network100% (2)

- Apostila Vivendo História e Geografia 03Document57 pagesApostila Vivendo História e Geografia 03Ensino Fundamental75% (4)

- Semana Acadêmica Da Psicologia 2017 - Vi SapsiDocument241 pagesSemana Acadêmica Da Psicologia 2017 - Vi SapsiLuc BenitezNo ratings yet

- Newsletter 7 Ago-10Document21 pagesNewsletter 7 Ago-10Zpe Zonas da AmericaNo ratings yet

- Planejamento 2022 1º Bimestre 3 AnosDocument4 pagesPlanejamento 2022 1º Bimestre 3 AnosGabriela Pereira0% (1)

- Alexandro Lourenço de MeloDocument2 pagesAlexandro Lourenço de MeloLeni LourençoNo ratings yet

- Trabalho de Matemática para As Férias de JulhoDocument13 pagesTrabalho de Matemática para As Férias de JulhoCristiane Restoy100% (2)

- 00 ApresentaçãoDocument2 pages00 ApresentaçãoAndréVitorinoNo ratings yet

- NeuropsicologiaDocument93 pagesNeuropsicologiaana paula .official100% (1)

- Apol DidáticaDocument18 pagesApol DidáticaDiego Hernandez Gonçalves100% (1)

- Gaudium Et Spes SlidesDocument19 pagesGaudium Et Spes SlidesDouglas SantosNo ratings yet

- 5a Classe II Trim 2022Document13 pages5a Classe II Trim 2022BraimoNo ratings yet

- Educação e SociedadeDocument14 pagesEducação e SociedadeFernanda LemosNo ratings yet

- O Seu Portal de Cursos-31Document9 pagesO Seu Portal de Cursos-31Jaque MartinsNo ratings yet

- Relatorio Final M EXcel BaiaoDocument12 pagesRelatorio Final M EXcel BaiaoAlbina DinisNo ratings yet

- SsbbsDocument67 pagesSsbbsNícollas MedeirosNo ratings yet

- Terapia Comportamental PragmáticaDocument20 pagesTerapia Comportamental PragmáticaIcaro De Almeida VieiraNo ratings yet

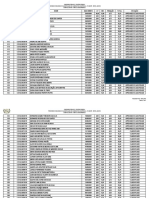

- Lista de Classificação Definitiva - Assistente de Projetos Sociais - Caixa - AMPLADocument149 pagesLista de Classificação Definitiva - Assistente de Projetos Sociais - Caixa - AMPLASTEFANI LEAL ALVESNo ratings yet

- Manual Do Aluno - FEV 13Document46 pagesManual Do Aluno - FEV 13Aluisio Sampaio Junior100% (2)