Professional Documents

Culture Documents

Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF

Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF

Uploaded by

André Felipe Queiroz0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views23 pagesOriginal Title

Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional_ Um Campo Historicamente Contestado.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views23 pagesHandbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF

Handbook de Estudos Organizacionais - Vol 1 - Teorizacao Organizacional - Um Campo Historicamente Contestado PDF

Uploaded by

André Felipe QueirozCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 23

STEWART R. CLEGG, CYNTHIA HARDY, WALTER R. NORD

Organizadores

MIGUEL CALDAS (EAESP/FGV), ROBERTO FACHIN (UFRGS),

‘TANIA FISCHER (UFBA)

Organizadores da Edigio Brasileira

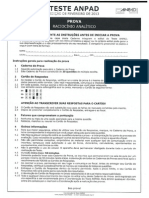

HANDBOOK DE

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS

Volume 1

MODELOS DE ANALISE E

NOVAS QUESTOES EM

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS

1

TEORIZAGAO ORGANIZACIONAL:

uM Campo HistorIcAMENTE

CONTESTADO

0s esudos organizacionais im origens

histvieas nos esrtos de pensadores do sé

culo XB, como Saint Simon, qe tentaram

antecpare interpretar as nascentes trans

formagies deolgicaseestraruraisgeradss

pelo capitalismo industrial (Wolin, 1961). A.

‘modemiago instigada pelo desperar do

capitaliemo troune mudangas econ6micas,

polities e soa, que ciaram um mundo

findamentelment distnto daguele em qve

imperavam as formas de producio ead

ristagio em pequena escala,tipeas da pi

rmeiras faces do desenvolimento tepitalista

do séeulo XVI e prinipio do século XIX

(Bendix 1974). Entre o fim do século XK €

0 inicio do séeulo X%, as grandes unidades

organizactonsecitnirem-e amplamente,

dominando as esferas econémica, sociale

polities, § medica que a crescente comple~

dade e intensidade da atividae coletiva

invihilizavam a coordenacio personaizada

¢ direts, assim exgiam incrementos de ca

acidadeacministeativa (Weld, 1948). De

fato, a ascensio do “estado administrative”

simbolizou um pave modo de organiza

da sociedade, em que a natureza humano

adi. duct Cant de Sou Sve Bee

Crgut ims

eviso Téciea Frederico Guarls, Marcos Cer

‘gota Line e Tania Frc,

fj transformada pela organizagéo racional

ecientifica

Organizagio como forma de poder

~ esta foi aligdo ensinada por SaintSi-

‘on. A nova orem seria regia nao mais

or homens, mas por “principos cientif-

coe” baseados na “natureza das coisas",

‘portnto absolutamente independents

davontade humans. Desa form, a pro-

essa da sociedade organizacional era

‘o predominio das leis centificas sobre 2

subjedvidade humana, © que levaria #0

Gesaparecimento completo do elemento

politico...) {a organizaso) &0 “gran-

e instrumento” para etransformagio

as irracicnalidades humanas em com-

portamentos racionais (Wolin, 1961

378-383),

‘Assim, a8 ralaes histéricas dos esmudos

organizacionais esto profundamente in

setidas em um conjunto de trabathos que

ganhou expressfo a partir da segunda me

tade do século XIX, e que antecipaya de

forma confiante o triunfo da ciéncia sobre a

politica, bem como a vitdria da ordem edo

rogresso coletivos concebides raconalmen

te acima da recalcitrncia eirracionalidade

hhumanas (Reed, 1985).

© crescimento de uma “sociedade or

ganizacional” representou um avango ine

xordvel da razio, liberdade e justiga e da

possbilidade de exradicagio da ignorincia,

coergéo e pobreza. As organizagSes foram

racionalmente projetadas para resolver con-

fRitos permanentes entre as necessidades

coletivas ¢ as vontades individuals aue vi-

‘ham obsmuindo 0 progresso social desde

‘0s dias da Grécia Antiga (Wolin, 1961). As

corganizagoes garantiam a ordem social e

a Iiberdade pessoal pela combinacio en-

‘xe processos decisérios coletivos e interes-

ses individuais (Storing, 1962), por meio

de urn projero de bases cientificas em que

estrururas administraivas subjugassem os

interesses sectérios aos objetivos coletivos

insriucionalizados. O conflito perene entre

“sociedad” e “individuo” seria permanente

mente superado. Enquanto Hegel fez uso da

dialética historia para erradicar 0 conflto

social (Plant, 1973), 0s te6ricos organiza

‘ionais depositavam sua fé na organizacio

moderna como a solugéo universal para 0

problema da ordem social.

0s organisaconisas vam a socie-

dade como um srranj de fangbes, uma

‘construgio uslitéria de atvidades inte.

‘radas, ox um meio defocalizar as ener.

{pias huranas em um exforg combinado.

Enquanto o simbelo de cormunidade era

«a fateriade, o simbolo de organizagio

1a 0 poder. organizago significa um

‘nérodo de contele socal, un meio de

impor ordem, escrurara eunifocmizarao

‘a soeiedade Qvelin, 1961 343-348).

No entanto, com a compreenséo con-

{erida pela perspectiva historia do final do

século XX, 0 estudo ¢ a prética de organi-

_zagbes jd Sdo muito diferentes de antes. As

primeiras metanarrativas que tratavam da

‘ordem coletiva e liberdade individual por

meio da organizacfo racional e do progresso

-material foram fragmentadas e dispersas em

‘uma grande diversidade de “discursos” sem

nena forca moral ou coeréncia analitica

(Reed, 1992). A prometida garantia de pro-

sgresso material e social por meio do incre

mento tecnolégico continuo, da organizacio

moderna e da administragio cientiica hoje

fem dia parece cada vex mais distante. Tanto

a efetividede téenica quanto a virtude moral

das organizagbes “formais” ou “complexas”

so questionadas por transformagSes inte-

Jectuaise institucionais que esto levando-

nos 8 fragmentacdo social, 8 desintegracio

politica e ao relativismo ético. Quem entre

és pode dar-se ao luxo de ignorar aquilo

que Bauman chama de “padres de aso

teenol6gico-burocréticos modemnos ea men-

talidade que estes instucionalizam, geram,

sustentain e reproduzem’ (1989 : 75), ¢

‘que eonsistiram nos aicerces psicosso

nas precondigées organizacionais para 0

Holocansto?

[Em suma, os estudiosos de organizagio

contemporineos encontram-se mum posi-

(io historia e num contexto social em que

as “certezas” ideol6gicas ¢ os “remendos”

‘éenicas que outzora eram.0 suporte de sua

“disciplina’ esto sendo questionados e apa-

renterente jd comecam a recuar no debate

sobre 2 natureza da organizacdo © quais os

rmeids intelectuais mais adequados a0 seu

cesrudo (Reed e Hughes, 1992). Fundamen-

tar-se em pressupostos de que qualidades ra

Cionais e éricas so inerentes 4 organizagé

moderna é algo cada vez mais contestado

por vores alternativas que crticam radix

mente a objerividade e bondade “natural

das organizagbes (Cooper e Burrell, 1988).

Se textos publicados nos anos 50 ¢ principio

dos 60 esbanjavam autoconfianca na “ident

tidade intelectual e racionalismo” de sua

“disciptina” (CE Haire, 1960; Argyris, 1964;

Blau e Scout, 1963), nos rabalhios dos anos

£80 €90, prediominain expectativas incerta,

complexas ¢ confusas sobre a natureza e 0

mérito dos estudos organizacionais.

Em termos kubnianos,vivemos em uma

fase de ciéncia “revoluciondtia", nao mais

emuma fase de ciéneia “normal” (Kubn,

3970). A ciéncia normal é dominada pela

‘atividade de resolver problemas e por pro-

_gramas de pesquisa incremental, realizados

‘com base em modelos tedricos amplamen-

te aceitos © fortemente institucionalizados

(Lakatos e Musgrave, 1970). Jé a ciéacia

revolucionétia ocorre quando os “pressu-

ppostos comuns” sobre o objeto de estudo,

‘08 modelos de interpretagio e o préprio

“conhecimento esto expostos a critica e rea

valiagéo continuas (Gouldner, 1971). pes-

4quisa e & anilise so moldadas pela busca

de anomalias ¢ contradigSes dentro de um

‘modelo tedrico prevalecente, gerando uma

dinémiea intelectual interna de confitos

‘eéricos. Significa que tal disciplina & avas-

salada por confltos interes ¢ desacordos

sobre fundamentagées ideol6gicas ¢ episte-

rmol6gicas; seus varios defensores habitam

e representam “mundos” paradigmaticos

diferentes, entre os quais a comunicagio, €

vito menos a mediacéo, tomam-se impos-

siveis (Kuhn, 1970; Hassard, 1990). A frag-

mentacio e a descontinuidade tornam-te as

caracteristicas predominantes da identidade

edarationale do campo de estudos, a0 inves

daestabilidade e coesdo que caracterizam a

*citncia normal” (Willmott, 1993).

‘Uma forte estratégia de reagio so im

pacto divisor resultante da quebra com a

ortodaxia fancionalista/positivisra é a bus-

ca nostilgica das certezas do passado e do

conforzo consensual que elas garantiar (Do

naldson, 1985). Essa "reagHo conservadora”

pode também requerer um consenso politico

igidamente imposto e vigiado dentro do

campo, com o fim de reparer o tecido in-

telectual danificado por décadas de luras

intemas e restabelecer a hegemonia tebr

ca de determinado paradigma de pesquisa

(Pieffer, 1993). Tanto a forma “nostalgica”

‘quanto a “politica” de conservadorismao téra

or objetivo resistir as tendéncias centri-

petas desencadeadas pela luta intelectual

© promover o retome ortodexia ceérica

© ideolégica, Uma combinagéo robusta de

“volta as raizes" e “imposico paradigm

tica” pode ser uma opgio bastante atrativa

ara aqueles que se sentiram perturbados

Pela fermentacio intelecrual que ocorre nos

estudos organizacionzis.

‘Ao invés da “imposigao paradigmatica",

utzoe académicos buscam a “proliferagio

paradigmética” por meio do desenvolvi-

‘mento intelectual separado e do estimulo

2 abordagens distintas dentro de dominios

diferentes, que néo foram contaminados

pelo contato com as perspectivas competiti-

‘vas (Morgan, 1986; Jackson e Carter, 1991).

ssa reagéo & mudanca social e sublevacio

intelectual forece sustentagao teérica para

“experimentagdes idicas sérias” em estu-

dos organizacionais, nos quais a ironia e

hhumildade do pés-modemismo substiruem

as obviedades sagradas que caracterizam 0

‘modemnismo racional, incapaz de perceber

«que'“a verdade objetiva nfo € 0 nico cami-

‘no possivel” (Gergen, 1992)

Se nem o conservadorismo, nem 0 re-

Iativismo agradarem, uma terceira opgio ¢

recontar a histéria da teoria organizacional

de forma a redescobrir as narrativas ara

cas € 08 discursos éticos que moldaram seu

desenvolvimento e Iegitimaram sua essénacia

(Reed, 1992; Willmotr, 1993). Tais aborda-

sens questionam tanto o retorno as origens

quanto a celebragéo irrestrita da descon-

tinuidade e diversidade: nem a adesdo 2

onda relativista nem o recuo aos pordes da

ortodoxia parecem futuros atraentes para

© estudo das organizagbes. O primeiro pro

mete iberdade intelectual imitads, mas a0

custo do isolacionismo e de fragmentacao; 0

segundo recai em um consenso antiquado,

sustentado por constante vigilancia e con-

trole inteleetuaie,

Exe capitulo adota a terceira via, Seu

objetivo éreconstrir a histéria do desenvol-

vvimento intelectual da teovia organizacional

de forma a balancear contexto social com

idéiasteérias, bem como condigées estrutu

rais com inovagdo conceltual. Essa forma de

pensar oferece a possibilidade de redesco-

brire renovar um senso de viséo histrica e

de sensiblidade contextual que dio crédito

tanto 2 “sociedade” quanto as “idéias". A

historia dos estudos organizacionais © a ma~

neira como essa histéria contada nio 680

representagSes neutras do que se conseguit,

1 passado. De fato, qualquer processo de

reconstrugio histérica que pretenda servir

‘de base &s visbes do presente do fururo 6,

nna verdade, uma interpretacio controversa

e contestada que sempre poder ser reft-

tada. Portanto, 0 objetiva deste capitulo é

mapear a teoria da organizagéo como um

‘campo de conflitos histéricas em que dife-

rentes linguas, abordagens e filosofias Iutarm

por reconhecimente e aceitacéo.

A préxima segdo examina a criagio e

© desenvolvimento da teoria em estudos

organizacionais como uma atividade inte-

lectual que esta necessariamente envolvida

‘com © contexto social € histérico em que

ela ¢ criada e recriada. O capitulo ento

‘examinard seis modelos interpretatives que

estruturaram 0 desenvolvimento do eam

po a0 longo do tiktimo século, bem como

‘of contextos histérico-sociais em que eles

atingiram certo grau de predomingncia in-

telectual (sempre sujeita a contestagao}. A

pemiltima secdo considera as exclusbes ou

Dmiss6es mais significativas que se eviden-

‘iam nessas principais tradigdes narrativas.

© capitulo & concluido com uma avaliagio

de desenvolvimentos intelectuais fururos,

contextualizados dentro das formas narra:

tivas previamente esbogadas.

A Oxcanizacio a Troma

Essa concepedo de teorizagio organiza-

ional é baseada na visio de Gouldner de

{que tanto © processo quanto o produto da

teoria devem ser vistos como um “processo

de apo e criaco realizado por pessoas num

periodo historico especifico" (1980 : 9). A.

andlise ¢ 0 debate sobre organizacbes ¢ 0

organtzar com base em informagées tesricas

s20 resultados de uma combinacao precézia

de visdo individual com produgéo técnica

situada dentro de um contexto histbrico-

social dinamico. Como ta, a eriagao te6rica

tem a responsabilidade de subverter con-

vengSes institucionalizadas e petrificadas

fem ortodoxias aceitas sem reflexdo e que

portanto nunca poderio caber inteiramente

‘em modelos cognitivos ¢ pardmetros con-

cceituais estabelecidos. Concudo, a probabi-

lidade de que iniciativas teérieas espectficas

sejam convertidas em “mudancas de para-

ddigmas conceituais” mais significativas de-

pende muito de seu impacto cumulative nas

comunidades e tradigbes intelectuais que

as medeiam ¢ recebém (Willmott, 1993).

Dessa forma, ao passo em que a criagao

teériea é sempre potencialmente subver-

siva do status quo intelectual, seu impacto

€ sempre atenuado por meio das relagées

conhecimento/poder existentes e pela "re-

ceptividade contextual", que é conferida a

desenvolvimentos intelectuais especificos

sob condigges histérico-socias particulares

ouimin, 1972).

Em suma, a criaglo de uma teoria &

‘uma prética intelectual situads em dado

contexto historico e que esté voltada para

a construgdo e mobilizacdo de recursos

ideais, materiaise instieacionais para legi-

tmar certos conhecimentos e os projetos

politicos que deles derivam. O debate te6

rico estd inserido em contextos intelecruais

socials que tém um efeito crucial na forma

‘eno conteido das inovacSes conceituais es-

pecificas, a medida que estas lutam com 0

objetivo de obteraceitago dentro da comu-

nidade em geral (Clegg, 1994; Thompson ©

‘Mectiugh, 1990). Como afimma Bendix, “um

cestudo das is como armas para a gestdo

de organizagées poderia proporcionar um

melhor entendimento das relagées entre

idéias © agies” (1974 : 309,

Isto no significa, contudo, que nao

existam bases coletivas reconhecidas que

possam ser utilizadas para a avaliagio de

‘conhecimentos contraditérios. Em qualquer

‘mamento histérico, os estudos organizacio

nais sempre foram constituidos por linhas

comuns de debate «diélogo, que estabelece-

ram os limites intelectuais ¢ oportunidades

‘para julgamento de novas contribuicdes,

0 julgamento coletiva de novos e velhos

trabalhos & feito com base em regras e nor-

mas negociadas, das quais emergem um

vvocabulrio e uma gramética da andlise or-

ganizacional. Essa “racionalidade funda:

mencada” (Reed, 1993) pode pecar pela

falta de universalidacle que normalmente se

associa, ainda que etroneamente (CE Put-

nam, 1978), &s chamadas cigncias hard,

ras mesmo assim cla estabelece um mode:

lo identificével de procedimentos e praticas

“gue geram seu dscurso proprio sobre prova

cientifica” (Thompson, 1978 : 205-206)

Assim, a teoria organizacional é sujeica a

‘procedimentos metodalégicos cemuns, mas

‘que podem ser revisados, por intermédio

dos quais modelos e teorias explicativas

so negociados e debatidos. A interacéo e

comestagao de tadigSes intelectuais rivais

implica a existéncia de entendimentos n

Tabela 1 Narrativas analitcas em andlise organizacional

Modelo de | Problemitica Perspectivas ‘Transigbes

‘metanarrativa| principal usteativas/exemplos contextuals

interpretativa

Racionalidade [Ordem Teotia das Organizagies cissica, [de Estado

Jadminstrapio clentiica, teoria da | guarda-notarmo

cist, Taylor Fayol, simon a Estado

induserat

Inegragdo | Gonsenso | RelagSes Humanas, neo- de epitelismo

RU, funcional, ceoria da empresa,

contingéncia/sintmiea, cura

eorparauia, Durkheim, Barnard,

Mayo, Parsons

[Teoria da rma, economia

a capiclistno do =

bemestar

Nato (brine peerreny

» |fniacocal cutee ansarto, [geen

feore dean depetincae |Scapialane

Teeuses cots popanonal”_|acoerd

fore Criecondineed | i

Rae oninazts | Weeranes ovale, manismo” ec clewano

fotcccoranaa peeswode (ibert

[aba tconetectcona bez, locopratvisno

(ios ests

Gracineno [Gok (iondiola iabsaraian ae

Jeeganacnasporeseuuntsa, —{tnasvinisna/

\pibndaenaise,pieforasa’ " |poderaade

[Redro,rveni Gaile ona lai

\domorrae |igiareaiszer

po modem)

ae Paridpasio | Bic dc npicon novidades ‘(de denoaoce

Babermas

| £08, democracn ndstrish,

‘eon perueipea,reora ses,

gociados ¢ relacionados a dado contexto &

Situagdo histériea, que tomam-a argumen-

tagdo racional possivel Reed, 1993).

(0s modelos intexpretativos da ‘Tebela

1 formam o campo intelectual de confitos

histéricos em que a andlise organizacional

se desenvolveu ~ um campo que deve ser

‘mapeado e atravessado levando-se em con-

sideraglo as inter-relagdes entxe os fatores,

processuais econtextuais em tomo dos quais

tessa érea do conhecimento emergiu (Mor

yan = Stanley, 1993). Eeces modelos con

formatam o desenvolvimento dos estudos

‘organizacionais por pelo menos um século,

a medida que forneceram: a gramatica por

teio da qual narzativas coerentemente es.

‘mucuradas podem ser construidas e difun-

didas, 05 recursos simbélicns ¢ tecnicos por

‘meio dos quais a natureza da organizacéo

pode ser discutida; ¢ um conjunto de tex-

tos e discursos comparihados que podem

ser usados para mediar debates entre au

itneias leigas ou especialistas. Tais mo-

delos desenvoivem uma relacao dialética

‘com processos histéricos e sociais, como

formas contestadas ¢ pouco estruturadas de

conceitualizar ¢ debater aspectos chaves da

‘organizagao, Cada um deles €definido com

vistas & problematica central em tomo da

qual cles se desenvolveram e 20 contexto

hist6rico-social em que foram articulados.

ssa discussdo, portanto, fornece uma apre-

ciagio fundamentada de narrativas anakit

‘cas estratégicas por meio das quais 0 campo

de estudos organizacionais ¢ constiruido

enquanto prética intelectual dindmica, per-

meada de controvérsias tedricas e conflites

ideolégicos em tomo da questao de como a

“organizagao” pode ¢ deve ser

Trrunro po Racionarismo

Como defende Stretton, “bebemos

racionalidade desde as primeiras gotas de

leite materno” (1969 : 406). Tal erenga na

naturalidade do raciocinio caleulado tem

ralzeshistércase ideoldgioas bem definidas

Ha una tendéncia a consideras Saint-Simoa

(1958) o primeiro "te6rico organizacional’,

supondo-se ter sido ele, “provavelmente, 2

rimeizo a observa 0 surgimento dos pe-

res organizacionais modernos, identif-

cando alguns de seus aspectos distintives

e insistindo na importancia que eles trian

para a sociedade que se formava... perce

‘eu ele que as regras bisices da soviedade

moderna haviam sido profundamente ale-

radas, de modn que organizacées delibers-

‘damente concebidas e planejadas viriam &

desempenhar um novo papel no mundo”

(Gouldner, 1959 : 400-401). A crenga ce

que a soriedade moderna ¢ dominada por

tama “logica da organizacdo” € recorrene

‘20 longo de toda a histéria dos estudos ar

ganizacionals, promovendo o principio de

rganivacio social em que a fungao técnica

racionalmente atribuida a cada individwo,

grupo ou classe define sua localizagéo so-

Cloeconémice, eu grau de autoridade tio

de comportamento. De acordo com Saint's

‘mon, tal légiea fornece uma poderosa defesa

canta 0 confito social a incerteza politica,

Amadida que estabelece uma nova estrunura

de poder baseada em capacidade técnice e

na sua contribuigéo para o funcionamento

adequatio da sociedad, e nao desivada de

fatores aleatérios ou de mercado, ov mesmo

de privilégios de bereo.

A organizagéo construida racionalmen-

1 forma de um instrumente dirigido

para a solugo de problemas coletivos, de

cordem social ou de gesto esta refletida 10s

eseritos de Taylor (1912), Payol (1949),

Urwiek o Brech (1947) e Brech (1948). Es

ses tabalhos sustentam que a teoria cas

‘organizagées

seem que ver com ert de com

ene porn sbve a ides de

Sito Go unbabo ema empres. 8

iva do taba ¢o sheer don

Sieg dua para gueea

tao (Gace Ue 1387"3),

(Os autores citados legitimam a idéia de

que'a sociedade e as unidades organizacio-

iis que a constitaem sero regidas por leis

centficas de administrago excluindo total-

‘mente valores e emogées humanas (Waldo,

1948). Principios epistemolégicos ¢ téené-

cas administrativas transformam preceitos

normativos altamente questiondveis em leis

cientficas universais, objetivas, imutdveis

portanto incontestaveis. O "individuo ra-

ional é, e deve ses, organizado ¢ institu-

cionalizado” (Simon, 1987 : 101-102). 0:

seres humanos tornam-se “matérie-prim:

- transformada pelas teenologias da sociedade

‘moderna em membros bem comportados ©

rodutivos da sociedade, pouco propensos

a interferir nos planos de longo prazo das,

‘lasses dominantese elites. Portanto, 0s pro.

Dlemas sociais, politicos e morais podem ser

‘tansformados em problemas de engenha

ra passiveis de solugio técnica (Gouldner,

1971). As organizagGes modernas anuncia-

vam o triunfo do conhecimento racional e

da téenica sobre a emogio € 0 preconceito

‘bumano, aparentemente intratdveis.

Esse modelo impregnou o micleo ideo-

ligicoe te6rico dos estudos organizacionais

Ge forma téo abrangente ¢ aatural, que sua

Jdentidade e influbneia foram vircualmente

lmpossiveis de ser detectadas ou questiona-

‘des. Como Gouldner (1959) afirma, 0 mo

ddelo prescreve o “mapa” de uma estratara

autoritéria em que os individuos e grupos

‘io obcigados a seguir certas leis. Princi-

los de funcionamento ficient e eisz

ram promulgados como um axioma para

icigic todas as formas de prética e andlise

‘rganizacional. Tal modelo fornece, assim,

uma caracterizagio universal da "realidade”

de uma organizagio formal, independen-

femente de tempo, lugar e situagao. Uma

‘ez aceito esse “mapa”, legitimot-se uma

‘Visio de organizagées como unidades so.

“elas independentes e autGnomas, acima de

‘Gualquer avaliagio moral ou debate politico

‘Gouldnes, 1971),

Embora a “era da organizacio" neces-

sitasse de uma nova hierarquia profissional

para atender as necessidades da sociedade

Industrial em desenvolvimento, sobrepon-

do-se aos clamores da aristocracia moribun-

da ¢ dos empresérios conservadores, essa

visio era profundamente antidemoerdtica e

antiigualitria, Uma concepefo determinada

Por critérios técnicos e adminiserativos de

hierarquia, de subordinacio e autoridade

pperdia espaco em um contexte sociopalitco

de agitacdo inspirada em ideais de sufrégio

‘universal, tanto no ambiente de trabalho

quanto na pélis (Wolin, 1961; Mouzelis,

1967; Clegg e Dunkerley, 1980). A orga

nizagéo racional burocritica era social ©

moralmemt legitimada como uma forma

‘ndispensével de poder organizado, baseado

em fungGes téenieas objetivas e necesséria

para o funcionamento efetive e eficiente de

uma ordem social fundamentada em auto:

ridade racional-legal (Frug, 1964; Presthus,

1975).

Esses princ(pios esto profundamente

‘embutidos nos fundamentos epistemolégi-

os ¢tedricos das perspectivas analiticas que

constituem o cere conceitual dos estudos

organizacionais. A “administragao cientifi

ca” de Taylor € direcionada 20 permanente

‘monopélio do conhecimento organizacional

por intermédio da racionalicagio do desem-

penlto do trabalho e lo design funcional.

Como coments Merile:

‘ultrapassando suas origens nacionais

e téenieas, 0 taylorismo tornouse um

!mporeante componente da perspectiva

‘losica da exizagdo industrial mo:

dems, definindo vitwde como eficée

a, estabelecendo um nove papel para

‘0s expecialstas em produgio, «cris

4o parmets para novos padres de

‘ismbuigo social” (1980 = 623. Como

Sdeoiogia ou como prates, 0 aylrismo

‘eraextremamente hast ateorias empre-

‘aiais das organizagbes que enfocassem

necestidades téenicase de legitimagto

de uma pequena elite (Bendix, 1974;

ote gamma me

ose, 1975: Clegg ¢ Dunkerley, 1980),

Como ressalta Bend,

“as ideclogine gorenciais de hoje sto dic

tintas das deologias exapresarais do par-

sailo, b medida que as primeicas supose

‘aente ajudain o emprezador ov seus

agentes @ controlar digs as atividades

os empregades” (1974: 9)

0s principios organizacionais de Fayol,

ainda que modificados pela crescente cons-

cientizagéo de que ha uma necessidade de

adaptacio contextual e de conciliagao de

forgas, foram orientados pela necessidade

de construir uma arquiterura de coorde-

‘nago e controle que contivesse a descon-

tinuidade © 0 confito inevitéveis causados

pelo comportamento “informal”. A teoria

organizacional “classica” fandaments-se

na crenga de que a organizacio fornece 0

principio do projeto estrutural e valoriza

uma pratica de controle operacional, que

podem ser determinades racionalmente ©

formalizados antes de qualquer operacao.

De fato, a teoria assume que a operaciona~

lizaglo decorréncia automética da légica

do projeto e funciona como instrument de

‘controle embutido na estrurura formal da

orgenizacio (Massie, 1965).

Ainda que 0 conceito de Simon (1945)

de “racionalidade limitada” e sua teoria de

“comportamenzo administrativo” se baseiem

‘em uma erftica mordaz 20 racionalismo €

formalismo excessivos presentes na teoria

organizacional e gerencial, suas idéias tam-

>ém fandamentarm-se em uma abordagem

que entende2 escolha racional entre pees,

claramente delineadas como base da 2qa0

social (March, 1988). Essa visao reduz 0

“trabalho interprerativo”, vital para o bom

Gesempenho de atores individuais e organi-

zacionais, a um mero processo de cognicso

dominado por regras e programas operacio- “

nals padronizadas. § notivel a exclusdo de

vvarveis importantes como polities, cultura,

moral e histéria do modelo da “racionall-

Gade limitada’, Essas variaveis tornam-se

EEE RTS

analiticamente marginelizadas, se forem

omitidas dos parametros conceituais do

‘modelo preferido de Simon, & medida que

forem tratadas como elementos aleatérios,

‘excemos e portanto nfo sujetos &influéncia

dos processes cognitves, ds procedimen-

tos organizacionais, e muito menos de seu

controle.

© racionalismo exerceu profunda in-

Aiuéncia no desenvolvimento historico ©

‘oneeitual da andlise organizacional. Bsta-

beleceu um modelo cognitive « uma pauta

de pesquisas que nao puderam ser igno-

radas, mesmo por aqueles que quiseram

adotar uma linha radicalmente diferente

(Perro, 1986). Além disso, tal corrente

repercutiu ideologicamente no desenvolvi-

‘mento politico de insticuicdes ¢ estruturas

fecondmieas durante o principio e meados

do século XX, tornando as corporacies

© estado politico “alcancSveis pelo conhe-

cimento”, 0 racionalismo forneceu uma

representagio de formas organizacionais

emergentes que legitimaram seu crescente

poderio e sua influéneia como caracteristi-

cas inevitiveis em uma trajetdria historica

de longo prazo, por meio de discursos acer

ca da administracto e geréncia tecnocriti-

ca racional (Ellul, 1964; Gowdner, 1976)

‘Ademais, cle “clevou” a teoria prétice da

administragdo organizacional de uma arte

intutiva para um corpo de conhecimentos

codificados e analisdveis, tornande poss!-

vel, inclusive, transagsies com 0 poderosis-

simo capital cltural e com o simbolismo da

“cifacia".

‘Considerade nesses termos, oracionalis-

‘mo estabeleceu uma concepeéo de teorla ©

andlise organizacionais come uma tecnologia

‘intelectual em condigGes de oferecer um

“mecansmo capaz de tornar a realidade

passivel de manipulagio por certes pos

{e agio (..); 0 racionalisme envolve 0

processo de cleunscraver a realidade

os cdleuos gavernamentas, por meio

tbe tenicas materia rlaivamente mum

danas” (Rose e Milles, 1990 : 7)

“TeORAGKO ORGARZACONAL: Uk CAMPO HISTORICANERNTE CONTESIIDO

A “organizagio” torna-se ferramenta

fou instrumento para autorizar e realizar

objetivos coletivos por meio do desenho e

do gerenciamento de estruturas voltadas &

ladministragao ¢ manipulagio de compor-

tamentos organizacionais. A tomada de

decisbes organizacionais apéie-se em uma

ance racional das opgbes disponfvels, com

base em conhecimento qualificado e deli

beradamente orientado pelo aparato legal

estabelecido. Essa “iégica das organizacoes”

toma-se garantia de avango material, pro-

_gresso social e ordem politica nas sociedades

industriais modernas, 2 medida que elas

convergem para um padrio de desenvolvi-

‘mento institucional e capacidade adminis-

‘rativa em que a "mao invisivel do mercado”

foi sendo gradualmente substituida pela

“née visivel da organizacio”.

A despeito do fato de estar presen-

te nos primérdios do desenvolvimento da

teoria orgenizacional, o modelo racional

nunca teve dominio ideolégico e intelectual

completo, Sempre foj contestado por linhas

alternativas. Os contestadores fregiiente-

‘mente comparilhavam 0 projeto politico

© ideolégico do modelo racional, que con-

siste em descobrir uma novg,fonte de aur

toridade e contaole dentro dos processos #

estruturas da organizagio modema, porém

usavam discursos e pratioas diferentes para

aleancé-las. Em particular, muitos viam a

inabilidade de lidar com o dinamismo e ins-

tabilidade de organizacoes complexes como

uma das maiores falhas do modelo racional,

Esse senao erescente de limitagbes priticas €

conceituais e a natureza ut6pica do projeto

politico que o modelo racional sustentava

ram espago para que 0 pensamento orga~

nicisca prosperasse onde antes as formas de

discurso mecaniista predominavam.

REpESCOBRINDO A ComUNIDADE

‘As questBes que mais deixavam os cxi-

ticos perplexos, a partir dos anos 20 e 40,

CAA

cram a incapacidade da organizaco raco-

nalstica em resolver problemas de integra

io socal eas implicagSes deseo fato pare a

‘manutene2o da orem social em usn mando

sais instivel eincerto. Essa forma de abor

ddagem permaneceu coga as critieas de que

‘a autoridade nao ¢eficaa sem “cooperacéo

espontinea ou intencional’ (Bendix, 1974).

Os extioos, apreensivos com o alto grau de

racionalismo, enfatizavam a necessidade

pritica e tedrica de uma base alternative

parao poder e autoridadeinvestides 20 ge-

rencialismo pelo projeto organizacional

© pensamento organiista preocupava-se

também com a manera como as organiza-

bes modernas combinam autordade com

lum sentiments de comunidade entre seus

membros

A missho da rganizagio én ape

nas prover bens services, mas tambem

(nat 0 companheirismo. A confianca do

ur maderno no poder da organizagto

Seriva de uma crenca mais ampla, ¢

(gue a organizagio é 0 camiaho pata

FedeneSo humane frente a sua propria

‘mormalidade,. Na comunidads e dentro

des organizagées, o homer moderno

tlaborou objetos politicos em substi

(80 aos objeos de amor, A busca pela

Comunidade buscou refi na noo

{66 homem como um anima politico; a

lsderaggo da orgonieagso fo) parcialmen

te inspirada na esparanca de enconcrar

suma nova forma de civiidade (Welin,

1961 368).

Esta € uma questdo central na emer-

sgéncia da perspectiva da escola de relagies,

bumanas na andlise orgenizacional, que

embora trate dos mesmos problemas do

modelo racional, fornece para estes solu

Ges distintas

‘A monografia Administragdo eo trabe-

thador (Roethlisberger e Dickson, 1939) ©

‘06 eseritor de Mayo (1933; 1945), portan

to, acusam a tradigao racional de tgnorar

as qualidades naturais ¢ evolucionarias das

nova formas socials geradas pela industria

lizagio. Toda a forga da escola de relagées

hhumanas vem da dentifieacio doisolamen-

to social e dos confitos como sintomas de

tua patologie socal. A “boa” sociedadec a

organizagao eficaz so aquelas capazes de

facilitar © sustentar a realidade sociopsico-

16gica de cooperacio espontinea e estab

‘dade Social etm face de mudangas econémi-

«as, pokiticas eteenologicas que ameagam a

integragio do individuo e do grupo dentro

de uma comunidade mais ampla.

fa longo de wirios anna, essa concen:

(lo de organizacéies como unidades sociais

inermedirias que integram os individuos

8 civlizagio industrial modema, sob a tu

tela de uma aéministragio benevelente ¢

socialmente habil,institucionalizou-se de

tal modo que comecou a desbancar a posi-

fo predominance mantida por exponentes

eo modelo racional (Child, 1959: Nichols,

1969; Bartell, 1976; Thompson e McHugh,

11990), Essa concepgio convergiaem teorias

organizacionais com caracteristicas social6-

gicaseabstratas mais acentuadas, que det-

harm grande afnidade com as preferéacias

evolucianistas ¢ narualistas da escola de

relagies humanas (Parsons, 1956; Mercon,

13949; Selick, 1949; Blan, 1955).Portanto,

em suas origens o pensamento organiista

nos estuios organizacionais baseou-se na

renga de que 0 racionalismo fornecia wma

viséo exzemamente limitada ¢ frequente

tmente enganadora da realidades" da vida

organizacional (Gouldner, 1959; Mouzelis,

1967; Silverman, 1970). Ela enftizava 2

fordem eo controle impostes mecanicamente

aninvésda itegracio, da interdependéncia

«do eqilibro que devera exist nos sise-

mas sociis em desenvolvimento orgénico

(cada um com sua dindeica prdpra).“in-

terferéncias” por pate de agentes extern0s,

tais como o projeto planejado das esracuras

orgenizacionais, ameacam a sobrevivencia

do sistema,

‘Acrganizagio como um sistema social

facdlita ¢ integragio de individuos dentzo

da comunidade mais ampla, bem como @

adaptacio desta s condigbes téenico-sociais

de mudanga, que freqlentemente ocorre

de forma volétil. Essa visio € teoricamente

antecipada, ainda que de forma embrioné-

Fa, por Roethlisberger e Dickson, que falar

da organizagao industrial como um siste-

‘ma social operante que busca 0 equilibrio

‘em um ambiente dindmico (1939 : 567).

Essa concepgia é influenciada pela teoria

dos sistemas sociais equilibrados de Pareto

(2935), em que as disparidades nas taxas

de mudanga sociotécnica e 0s desequilfbrios

‘que estas trazem 20s organismos sfo com-

pensados automaticamente por respostas

internas que, ao longo do tempo, restabe-

lecem 0 equilibrio do sistema,

Entende-se que as estrucaras orgs-

nizacionais so mantides homeastatea

fe espontaneamente, As mdengas n08

padres organizacionais so entendidas

‘como consegifncia da reagdes cumuls-

tivas, nfo planejades, e adapttivas &s

ameacas2o equifbrio de todo o sisteme.

[Respostas aos problemas sio considera:

das mecanismos de defesagradatvamer-

{e desenvolvido, moldados por valores

que esti profundament internalizados

pelos membros da arganizagéo. O foro

fempirico, portant, édirecionado a ee

‘paturas que emergem esponsaneamente,

sancionadas normtivamente na organi

2agho (Gouldner, 1959: 405-406).

essa forma, processos emergentes, ©

ndo estruturas planejadas, asseguram a es-

tabilidade e scbrevivéncia de longo prazo

do sistema.

‘Ao final dos anos 40 e comago dos 50,

‘essa concepeio de organizagées como siste

‘mas sociaisvoltados para as “necessidades”

de integragio e sobrevivencia das ordens

societérias maiores, das quais elas faziam

Parte, estabeleceu-se como 0 modelo teé-

rico predominante dento da andlise orga-

nizacional. Simultaneamente e de forma

convergente, eram desenvolvidos os fun-

damentos da “teoria geral dos sistemas”,

origindria das areas da biologia e da fisica

(von Bertalantfy, 1950; 1956), 0 que for

necia inspiracio conceitual considerével

para o desenvolvimento subseqiiente da

teoria de sistemas sociotécnicos (Miller e

Rice, 1967) e das “metodologias de siste

mas soft” (Checkland, 1994). Foi, contudo,

a interpretacio estrutural-funcionalista da

abordagem sistémica que assumiu proemi

néncia dentro da “andlise organizacional”

fe que dominaria o desenvolvimento teérico

© a pesquisa empirica desse campo entre

0 anos 50 « 70 (Silverman, 1970; Clege

Dunkerley, 1980; Reed, 1985). 0 funcio-

nalismo estrutural e sua progénie, a teoria

de sistemas, forneceram urn foco “interno”

no projeto organizacional, com uma preo-

‘cupagio “externa” volrada para a incerteza

ambiental (Thompson, 1967). A primeira

visio enfarizava a necessidade de grau mi

imo de estabilidade e seguranga internas

‘alongo prazo para a sobrevivéncia do siste-

ma, a segunda expanhe as indererminacdes

inerentes & acio organizacional tendo em

‘vista as demandas ambientais e as ameagas

que eseapam ao controle da organizagzo. A

questio fundamental de pesquisa que emet-

se dessa sintese entre preocupagies estru

turais e ambientais € 0 estabelecimento da

combinagio entre configuraGes internas &

condigSes externas que facilitem a estabili-

dade e crescimento da organizagio a longo

prazo (Donaldson, 1985).

0 funcionalismo estravural a weoria

de sistemas também fizeram uma “despo

litizagao” eficaz dos processos de tomada

dde decisio por meio dos quais se estabe-

Jece uma adaptacéo funcional adequada

entre a organizacio ¢ seu ambiente, Certos

“imperativos funcionais",tais como a ne-

cessidade de equiltbrio de longo prazo do

sistema para a sobrevivencia, presumivel-

‘mente erarn impostos a todos os atores or-

ganizacionais, determinando 06 resultados

os projetos produzidos por seu processo

decisério (Child, 1972; 1973; Crozi

berg, 1980). Esse “passe de magica” tedrico

relega os processos politicos & margem da

anilise organizacional. Ao manter as ress

nncias ideol6gicas mais amplas da teoria

de sistemas, a concepeio converte confltos

de valor sobre fins e meios em questies téc-

nieas que podem ser "resolvidas" por meio

dde um projeto eficaz de sistema e de admi

nlstragio. Como indica Boguslaw (1965),

essa conversio apdia-se em uma fachada

teérica, para ndo dizer utdpica, de homo-

geneidade de valores; a realidade politica

das mudangas organizacionais, bem como

as tensbes ¢ deformacées que elas geram,

mascarada como pequenos elementos de

atrito de um sistema que em tudo o mais

funciona perfeitamente Ela também atende

snecessidades ideolbgicas e praticas de um

grupo ascendente de projetistas de sistemas

@ administradores que almejam o controle

absoluto em meio a uma sociedade cada vez

mais complexa e diferenciada

Assim, 0 entusiasmo geral com que 2

teoria de sistemas foi recebida pela comuni

dade de estudas organizacionais nos anos 50

‘260 refletia uma ampla renascenca do pen

samento usépieo, que presumia quea andli-

se funcional dos sistemas sociais fomeceria,

os fundamentos intelectuais pare a nova

cigncia social (Kumar, 1978). 0 proceso

de diferenciagéo socicorganizacional, talvez

com a ajuda de engenheiros sociais espe-

cializados, resolveria 0 problema da ordem

social por meio de estruturas que evoiuem

naturalmence, capazes de lidar com es cres

centestensées endémicas entre es interesses

individuais ¢ as demandas institucionais. A

postura de que a sociedade em si resolveria

© problema da ordem social fiava-se em

‘um “pressuposto do campo” de que “toda

a histéria da humanidade tem uma forma

caracteristica, um padréo, uma ice ou si

nado que perme divested eve

tos aparentemente desconexos” (Satompk,

1993 107). A andlise funcional de sistemas

fornecia a chave teérica para desvendat 08

ristécios desse desenvolvimento sécio-his-

t6rieo, capacitando os cientistas sociais ©

organiacionais a prover, explicar ¢ c=

£2

twolar tanto a sua dinémica interna quanto

suas consegiléncias institucionais. Apesar

de essa visto lidar com uma forma de evo

Tucionisme e funcionalismo socioorganiza-

cional cujas raizes remontam aos escritos

de Comite, Saint-Simon e Durkheim (Wiein-

berg, 1969; Clegg e Dunkerley 1980; Smart,

1992), ela 86 veio a alcancar seu spogeu

‘nos anos 50 e 60, no trabalho dos cientistas,

sociais que contribuiram para o desenvalvi-

‘mento da teoria da sociedade industrial, €

‘que demonstraram etreunspecezo histérica

sensibilidade politica muito inferiores as

de seus predecessores académicos.

Conseqiientemente, a ortodoxia funcio-

nalista/de sistemas, que veio @ dominas, ou

pelo menos estrurura, a préticainteleewual ©

o desenvolvimento das andlises organizacio-

nas entre cs anos 40 € 60, eta apenas parte

de um movimento muito mais amplo que

ressusciton os modelos evolucionistas do sé

culo XIX (Kamar, 1978: 179-190). Na teoria

organizacional, essa ortodoxia completou-

s¢ teoricamente com o desenvolvimento da

“teoria da contingéncia” entre o fim dos anos

60 e principio dos 70 (Thompson, 1967;

Lawrence e Lorsch, 1967; Woodward, 1970;

Pugh e Hickson, 1976; Donaldson, 1985)

‘Essa abordagem mostrava todas as vireudes

c vicios intelectuais da tradicio teérica de

onde buscaram sua inspiragao ideolégica

e metodolégica. Ela também reforcava a

tien gerencialista que tinha a pretenséo de

resolver, por intermédio de uma engenharia

social especializada ¢ um projeto flexivel

de organizacio (Geller, 1964; Giddens,

1984), as problemas institucionals e poll

‘cos fondamentais das sociedades indus-

‘tials modernas (Lipset, 1960; Bell, 1960;

Galbraith, 1969)

Ainda assim, & medida que os anos 60

vangavam, as virtudes do pensamento oy

ganicista eram cada vez mais sombreadas

Dor sens vieios, especialmente quando as

Tealidades sociais, econdmicas e politcas se

Teeusavam a adequar-se as teorias explicati-

‘vas promulgedas portal narrativa. Modelos

alternativos de interpretagsojé comecavam

‘ emergir para questionar o funcionalismo,

baseadas em tradigées inrelectuaise histri-

cas muito diferentes. Antes que as possamos

considerar, contado, & necessério adentrar

2s teotias de organizagéo orientadas pelo

mercado.

Enea em Cena 0 Mencapo

‘Teorias organizacionais baseadas no

mereado parecem ser uma contradicéo, em

termos: Se 8 mercados operam da forma

especificada pela teoria econémiea neoclés-

sica, ou seja, mecanismos de ajustes perfei-

tos que equilibram preco e custo, entfo no

‘ha nenhum papel conceitual ou necessidade

éenica para a existéncia de “organizacao”.

‘Como constata Coase (1937) em seu artigo

lissico, se os mercados sio perfeitos, entao

as firmas (e organizagies) deveriam desen-

‘volver transaghes de mercado perfeitamente

reguladas, baseadas no intereambio volun-

‘drio de informagoes entre agentes econd-

micas iguais. Coase foi, conrudo, forcado a

reconhecer a realidade das firmas na con

digao de agentes econdmicos coletivos, 20s

‘quais se atsibui a “soluggo” para as falhas

de mercado ou do colapso do sistema. Como

mecanismos de “internalizacao” de woces

‘econémicas recorrentes, as firmas reduzem

‘o custo das transacées individuais por meio

de padronizacSo e rotinizacdo, e aumentam

a eficiéncia da alocagso de recursos dentro

do sistema de mercado ema sua totalidad, &

‘medida que minimizam os custos de transa~

‘fo entre os agentes, os quais, por natureza,

desconfiam de seus parceizos.

Coase, inadvertidamente, faz uso do

modelo racional quando admite que o com-

portamento ¢ motivado, primariamente,

pelo objetivo de minimizar eustos de mer-

feado @ maximizar sens rerornns. Tanto a

‘radigdo racionalista quanto a economicista

a andlise organizacional so construidas

com base na “racionalidade limitada” para

|

|

|

|

-TeoR7AGho ORGAOUZACIONAL: UE caNO HNSTORICAMENTE CONTESTADO 73

SS a

explicar ¢ prever a ago social e individual;

ambas apdiem teorias que reconhecem a

lorganizagio em termos de eficgncia e efi-

cécia; ambas reverenciam intelectialmente

‘0s modelos organicos, quando enfatizeam

2 evoluggo “natural” das formas organiza-

cionais, que otimizam retornes dentro dos

ambientes em gue as pressées competitivas

restringem as opgbes estratégicas. As (eo

rias econémicas da organizacSo também

Sidam com elementos da tradicio organi-

cista, quando enfocam organizagies como

‘um produto evolucionsrio e semi-racional

de condigbes espontdneas e involuntérias

(Gayek, 1978). As organizagdes sito uma

resposta automitica e um prego razoavel 8

ser pago pela necessidade de se dispor de

agentes econémicos formalmente livres

Jguais, capazes de negociar e monitorar con-

‘watos em meio a tansagées complexas de

mercado, que néo poder ser acomodadas

em arranjos institucionais existentes.

Exsas teorias econémicas da organt-

‘acdo surgicam em resposta as limitacdes

cexplanattiias e analiticas inerentes as teo-

‘las classica e neocléssica da firma (Cyerte

March, 1963). Blas exigem que se considere

melhor o problema da alocagéo de recursos

come um determinante primério do compor

tamentoe projeto organizacional (William

son e Winter, 1991), 0 foco na “microsco-

nomia da organizacio” (Donaldson, 1990;

Williamson, 1990), assim como uma teoria

do comportamento da firma mais sensivel

{6 limitagdes insttucionals em que so con-

lucidas as transapies econdmicas, ncoraia-

ram. formulagao de uma agenda de pesqui-

‘a.com énfase nas estruturas corporativas de

‘adninistragao e em seu elo com as funcies

‘organizacionais (Williamson, 1990). Esse

modelo também se vale da concepgio de

Barnard sobre organizagio como coopera-

‘SHo, “que é consciente, deliberada © com

fins especicos” (1938 : 4). e que somente

pode ser explicada como o resultado de wma

interagao complexa entre a racionsliéade

formal e a substantiva ou entre requisitos

téenicos ¢ ordem moral (Williamson, 1990).

‘A rentativa original de Bamard de fore:

cer uma sintese de organizagio como um:

concepcao sistémica “racional” e “natural

4 0 fundamento das teorias baseadas no

mercado, que floresceram nos anos 70 ¢

80, tais como 2 andlise do custo de transa-

40 (Williamson, 1975; Francis, 1983) e 2

‘ecologia populacional (Aldrich, 1979; 19925

Hannan e Freeman, 1988).

Apesar de haver diferencas tebricas

importantes entre essas duas abordagens,

particularmente em relagéo & forma e a0

sgrau de determinismo ambiental do quat

las se valem (Morgan, 1990), ambas se

Daseiam em uma série de premissas que

‘compatibilizam formas administrativas in

reas com condigoes externas de mercado

por meio de uma Iégica evolucionéria, que

subordina a ado individual e coletiva aos

imperatives de efieiéncia e sobrevivéncia,

que vio muito além ds induéncia humana,

A teoria do custo de tansacao preocupa-se

‘com os ajustes adaptacivos que as organiza

‘ges precisam fazer para enfrentar as pres

ses de maxlmizacdo da eficiéncia em suas

transagoes internas e externas. A ecologia

populacional destaca o papel das pressées

competitivas, que selecionarn alguns tipos

de organizagao em detrimento de outros.

Ambas as perspectivas séo baseadas em um

‘modelo de organizacao em que seu proje

to, funcionamento e desenvolvimento s0

tratados como resultados diretos de forgas

uuniversais, que néo podem ser modificades

pela agao estratégica

(© que fica evidente no modelo do mer-

cado € falta de qualquer tentativa continua

de abordar a questéo do poder social e da

‘ntervengo humana. Nem a abordagem de

mercados/nierarquias, nem a de ecologia

populacional, ou mesmo a “teoria liberal das

Drganizages” de Donaldson (1990; 1994)

se interessam muito pelos meics pelos quais

‘a mudangs organizacional se estratura em

fungio de hitas de poder entre atores s0-

ciais e as formas de dominagio que eles

legitimam (Francis, 1983; Perrow, 1986;

‘Thompson e McHfugh, 1980). Essas abor-

dagens tratam a “organizagao” como sendo

constitulda de uma ordem social ¢ moral

fem que os interesses e valores individusis ¢

sgrupais so simplesmente derivados de uma

estrutura de “interesses ¢ valores do siste-

‘ma", que no se contaminam por coaflitos

setoriais e lutas de poder (Willman, 1983).

‘Uma vez que esse conceito unitario é con:

siderado inato, “aceita” coma wm aspecto

“natural” ¢ virtualmente invisvel da orga-

aizagdo, o poder, os confltes ea dominacao

podem ser seguramenteignorados,tratados

como elementos “externos” a0 campo de

visio analitica e de preocupacio empitica

do modelo.

Essa forma unitdria de conceber a or-

ganizacao é inteiramente compativel com

‘um contexto politico eidealégico mais am-

plo, dominado por teorias neoliberais de

organizagao e controle da sociedade, que

clevam as “forgas impessoais de mercado” &

categoria analitica de universalidades onto-

Iogicas determinando as chances individuais

« coletivas de sobrevivéncia (Miller ¢ Rose,

1990; Rose, 1992; Silver, 1987). Desde as

deologias neoliberais ou darwinianas do sé-

culo XIX (Bendix, 1974) até doutrinas mais

ecentes que enfatizam a “sobrevivéncia

os mais aptos”, tndas essas teorias defen-

dem a expansio progressiva do mercado,

da racionalidade econdmica e da iniciativa

rivada, em detrimento de conceitos cada

vvez mais frageis e marginaliaados de co-

unidade, servigo piblico e preocupagées

socials. Por meio da globalizacko, as nasées

empresas envolvem-se em Iutas cada vez

mais acirradas, que terdo por vencedoras as

organizagSes e economias que se adaptarem

de forma intensiva as demandas do mercado

(Du Gay e Salaman, 1992; Du Gay, 1994),

‘Assim, teorias organizacionsis baseadas no

mercado lidam com movimentos ciclicos

ral que ressurge (Alford e Friedland, 1985;

Cemy, 1990; Miller e Rose, 1990; Johnson,

1998). Tal pesquisa também questiona a co-

eréncla analtica eo aleance explanatorio de

‘um modelo teérico de poder com capacida.

de limitada de lidar com as complexidades

materials, culturais epolticas das mudangas

orgenizacionais,

Conncimenzo & Poper

(© modelo baseado em conhecimento

tem sérias prevengdes contra as tendéncias

Institucionaise estruturais que caracterizam

os modelos analitices previamente exami-

nados, Bsse modelo rejeta as varias formas

de determinismo metodalégico e reérico ©

a explanagio légica “totalizante” na qual

0s outros se inserem. Ao invés disso, esse

abordagem tata de todas as formas da 280

social institucionalizada eestruturada como

um mosaico tempordrio de interagdes €

aliangas taticas, que formam redes mutéveis

erelativainente fustéveis de pode tenden-

do & decadéncia e dissolucio internas. Ele

explica 0 desenvolvimento de “sistemas”

modernos da diseiplina organizacional ¢

controle governamentel como mecanismos

rregociados e contingentes de poder erela-

hes, cujasraeesinsrucionas estéo naca-

pacidade de exercer gerenciamento efetivo

dos meios de producto de novas formas do

poder em si (Cerny, 1990 7),

‘Assim, surgem como foco estratégico

de-andlise mecanismos téenicose cultaras,

por meio dos quais campos pariculares de

‘compartamento humane (sade, educacéo,

sriminologia, administragio) sioestabelec-

dos como revervas de mercado para certos

cespecialistas ou grupos de peritos. Esses

recanismos tém muito maior significado

do que 0s poderes econémicos e politicos

auténomos, tas com “estado” ou “classe”

© conhecimente, ¢ 0 poder que ele poten-

cialmente confer, assume o papel central

fornecendo a chave cognitiva e os recur

s0s representativos para a aplicagao de urn

conjunto de ténicas com que regimes dis

Ciplinares, ainda que tempordrios e inst

ves, podem ser construdes (Clegg, 1994).

Conihecimentosaltamente especalizados ©

aparentemente exotéricas, que podem, po-

tenciaimente, ser acessados e dominados

por qualquer individuo ou gpupo com tei

namento e hablidade necessrios Blackler,

1993), fornecem os recursos estratégicos

Para apropriacio do tempo, do espaca e da

consciénca. Assim, a produgao, codifieacko,

éstoque e uso daqueles conhecimentes, que

so televantes para a regulagao do com-

portamento social, tomam-se Uns questio

estratégica para a mobilizacéo einsttucio-

nalizagio de uma forma de poder organi-

zado que permits o “controle a disténcia”™

(Cooper, 1992).

Retrabalhada dentro dessa problem:

tic, a “organizaglo” toma-se portadora de

conhecimentos sociais, téenieos e de habi-

Uidades por meio dos quais modelos parti

Cares de selacionamerto social surgem

Seproduzem-se (Law, 1Y¥4a). Esse po de

“organizacio” nao tem caracterstica onto-

26giea inerente nem significado expianaté-

lo como entidade ou estrutusa generali-

‘eoTwzagio ORGITZAGIONAL: a CAMPO ExSTORICAMENTE CONTESTADO

77 ie

TIE

zével € monolitca. A contingéncia, ¢ nd

2 universalidade, impera tanto no tocante

{20 conhecimente localizado e restrito, que

torma possivel cxisténcia de organizacbes,

‘quanto nas relagées de poder que elas ge-

ram. 0 fovo da pesquisa encontra-se na “or

dem interacional” que produ aorganizacéo

€ 05 estoques de conhecimentos por meio

dos quais agentes se envolvem em prticas

situacionais que constrocm as estruturas

‘que reproduzem a “organizagio” (Goffman,

1983; Layder, 1994),

Varias abordagens tedricas espectfi-

‘as baseiam-se nessa orientagio geral para

desemvolver uma agenda de pesquisa para

‘anélise organizacional que tenia, como in-

teresse estrardgicn, 0s processos de prod-

‘io do conhecimento por meio dos quais a

“organizacéo” é reproduzida. A ernometo-

éologia (Boden, 1994), as abordagens pés-

todernistas para cultura esimbolismo orge-

rizacional (Calés e Smircich, 1991; Martin,

10992), a teoria da tomada de decisdo neo-

racionalista (March ¢ Olsen, 1986; Mer

ch, 1988), a teoria rede-ator (Law, 1991;

1994a) a teoria pés-estruturalisa (Kondo,

1990; Cooper, 1992; Gene e Johnson, 1993.

Clege, 1994; Ferry, 1994) contribuem, co-

Tetivamente, para uma mudanga do foco

na andlise organitacional, desloeando-o do

nivel macro de formalizagao ou institcio

nalizaeZo para um nivel micro de andlise

do ordenamento ou rotinizagao social. A

‘seus diferentes modes, essas abordagens

= mmuitas das quais so representadas nesse

livro (ver os Capitulos de Cals e Smircich,

Clegg ¢ Hardy e Alvesson e Deetz, neste

Handbook) - tentam reformular o conceit

de organizagéo como sendo uma “ordem”

socialmente constraida e sustentada, ne-

cessariamente fundamentada em reservas

localizades de conhecimento, em rosinas

préticas e em mecanismos técnicos mobili

econ por atoces soci em uc inseragdee

e discursos do dia-e-dia,

‘Tomados em sua totaidede, os estucos

contempordneos de discursos sobre conhe-

|

j

{

ineessnresseneerenneniene

elmmento/pocer concentram-se nos mecanis-

‘mos por meio dos quais 0s membros orga

nizacionais tentam impor ordem 8 organi

zasS0, gerando redes relacionals dindmicas

‘e ambiguas. Essa abordagem ratifies uma

visio de organizagées como "a condensacio

de culturas locais de valores, poder, regras,

critério ¢ paradoxo” (Clegg, 1994 : 172).

Esses estudos esto em consonancia com as

imagens e preconcsitos de um espirito ‘pés-

industrial” ou "pés-modemo”, de acordo

‘cont v qual 2 oraurizayio € desvoustiuidae

‘em termos da “tomada de decisao local

2ada, descentralizada, instanténea...” de

forma que as “transformagbes e inovagées

corganizacionais acontecem do encontzo en-

‘te informacio e interagl0” (Boden, 1994

210). sto estd, por sua ver, inteiramente de

‘acordo com as teorias da especializacio fle

xivel (Piore Sabel, 1984) edo capitalismo

desorganizado (Lash e Urry, 1987; 1994),

fem gue as formas ou estruturas insttucio:

mais, uma vez.consideradas constitutivos da

-conomia politica”, dissolvem-se em fluxos

ce redes de informacées fragmentadas.

Hé, contudo, uma diivida persistente

quanto ao que esté perdido nessa “localiza

80" da andlise organizacional e sua aparen:

te obsessiio com 0 nivel micro de processos

préticas. A divide faz essas abordagens

‘parecerem estranhamente dissociadas das

questées mais amplas sobre justica,igual-

dade, democracia e racionalidade. Pergun-

tase: e quanto & preocupasso sociol6gica

cléssica com os aspectos macroestruturais da

‘modemidade (Laydex, 1994) e suas implica-

‘gées na forma como “deveriamos” conduzit

‘nossas vidas organizacionais?

Escatas pe Jusriga

(© refiigio analitico que os estudos or-

-ganizacionais buscaram dentro de aspectos

Iocais da vida da organizagio os distancia,

tedrica e epistemologicamente, dos temas

rormativos e das questbes estruturais que

TTS

formaram seu desenvolvimento histérico ¢

sua racionalidade intelectual. Pode-se dizer,

pelo menos, que esse afastamento redefine,

radicalmente, sua “missdo intelectual”, ds

tanciando-se de universalidades éticas e de

abstragGes conceituais, a0 tempo em que

se aproxima de relatividades culturais e de

esquemas interpretativos que slo, inerente-

mente, resistentes a generalizagbes histor

cas e teéricas, Contudo, essa mudanga em

diregéo & andlise local em organizagbes © a

recuse em enfiemtar questées mais ideolé

sgicas eestruturais ndo passaram desaperce

bidas. Varios crticos tentaram redirecionar

o estudo das organizagdes para as formes

institucionaise as questées analticas enor

‘mativas que elas levantam.

Um exemplo selativamente dbvio desse

desenvolvimento é encontrado no “navo ins

titucionalismo” (Powell e DiMaggio, 1997;

Meyer ¢ Scott, 1992; Whitley, 1992, Perry

1992). Outro pode ser visto no ressurgimen-

to do interesse pela politica econémica da

organizagéo e suas implicagées para a exter

slo da vigilancia e do controle burocrétices

nna “modernidade tardia’, que se observara

na complexa cadeia de formas e priticas

institucionals (Alford e Friedland, 1985;

Giddens, 1985; 1990; Cemy, 1990; Wolin,

1988; Thompson, 1993; Silberman, 1993;

Dandeker, 1990). Por fim, debates sobre 2

perspectiva imediata e de longo prazo para

a democracta e participacio organizacional

dentro de estruturas de contre corporativo,

debates estes que se desenvolveram em eco

‘nomias politicas dominadas por deologias ¢

praticas neoliberais durante as décadas de

80 ¢ 90 (Lammers e Szell, 1989; Morgan,

1990; Fulke Steinfield, 1990; Hirst, 1993),

e despertaram o interesse por questées go

bais que devem ser objeto da andlise de

organizagGes.

Cada um desses campos da literatura

levanta questées fundamentais sobre 08 1

os de contole corporativo predominantes

‘has organizagSes contempordneas eem sua

‘bases de julgamentos morais e politicos so

bre justiga ¢ imparcialidade, em contraste

com outros interesses e valores. Essa lite

ratura também reafirma a imporcancia das

questées relativas & distibuigéo instruc:

rralizada de forgas econdmicas, politicas ¢

culturais em sociedades desenvelvidas e em

desenvolvimento, que tendem a ser margi-

nalizadas nos discursos pés-modernistas

pés-estruturalistas, centrados na prética de

interpretagées representagbes locals. Essas

sbordagens reavivam uma concepcio da or-

‘ganizagdo como uma escrucura inetinuciona-

lizada de poder e autoridade que esta acima

das micropraticaslocalizadas dos membros

organizacionals.

DiMaggio e Powell sustentam que o

“novo instirucionalismo” representa uma

“rejeigdo dos modelos de atores racio:

ais, um interes nas instituiges como

varidvelsindependentes, uma volta As

cxplicagdes cognitvas ecultarals, eam

{interes em propiedad de unidades de

nile sepa in iduais que nfo podem

ser ceduzidas a agregagées ou tatadas

como conseqincia direta de atibatce ou

smtives indviduais" (1992 8).

Eles concentram seu foco na estratura

cxganizacional e em préticas encomtradas em

Giferentes setores instrucionais, nos "mites

deracionalidade” que legitimam e rotinizam

arranjos predominantes e, fnaimente,

‘nas formas pelas quis a ago € ext

turada ea ordem é viabilizad por siste

mos cempartthadas de regras que, por

um lado, restingem a capacidade e pro-

ppenslo dos atores em otimizas recursos

©, por out, priilegiam alguns grupos

(jos ineresses eso assegurados por

‘ncentvos e punigdes” (1991: 1),

Sua énfase nas priticas que penetram

as estruturas e processos organizacionais

fais como 0 Estado, a classe social, ¢ receitas

as profissdese indstrias/sevores revela 0

Dapel estratégico desempenhado pelaslutas

de poder entre atores instirucionais com 0

objetivo de controlar “a formacio e reforma

dos sistemas de regras que guiam & ago

politica e evontmica” (2991 : 28)

Aoreconhecer que a geragao ea imple-

rmentago ce formas e préticasinstinucionais

‘so “replotas de conflitos, contradicio e am-

Digitidade” (1991 :28), 2 teoria institucional

‘tem, como preocupacio central, o processo

‘cultural e politico por meio do qual atores

« seus interesses/ valores s80 instirucional-

‘mente construidos e mobilizados no apoio

de certas“Idgicas organizacionais” em detri-

‘mento de outras. Dessa forma, explicagses

que relacionam o comportamento e desenho

corgenizacional aos contextos de nfvel macro

ganham primaaia, dado que estes sio cons-

tituldos por padres de atividades

‘supra-organizacionais que conduzern

no Fempo e no espago as vidas materais

dds sere amanos, bem como por siste-

‘mas simblieos por melo dos quais eles

categorizam suas atvidades thes con-

ferem significedo” Friedland e Alford,

1991: 232),

Na condigio de formas institucional

zadas de prética social, as organizagSes sio

‘vistas como “estruturas nas quais as pessoas

poderosas dedicar-se a algum valor ou in

teresse", © esse poder “tem mufto que ver

coma preservagio historica dos padrdes de

valores" (Stinchcombe, 1968 : 107). Portan-

'o, 0 posicionamento histérico, estrutural ©

contextual dos valores e interesses de atores

coletivos, © ndo sua (re)produgao local por

meio de praticas de nivel miero, surgem

como a prioridade analitica e explicativa

para a teoria institucional.

Esse foco no desenvolvimento histérico

ena contextualizacio estrutural de organi-

zacbes, caracteristco do “novo instituciona-

lismo”, est refletido em um trabalho recente

sobre as mudancas na capacidade de “Vigi-

llincia e controle” das orgenizages moderas

ue, como sugere Giddens, tem o tema da

*refleividade institucional” como seu objeto

de estudo estratégico. Trata-se da

insitucionalizagéo de uma posture in-

vestgadorae calculise que se inreressa

Dor condiges genéricas de reproduso

do sera; elaao mesmo tempo eat

Ise reflete um declnio nos meios tadi-

cionais de fazer a coisas. Br também

associada &geraco de poder (entendida

‘como capacidade transformative). A ex-

pansdo da reflexvidade institucional est.

por és da prolferagio de orgenizagces

‘esicontext modemes, iacluindo org

nizapbes de altance global (1999 : 6),

‘A ascensiio de formas e praticas organi-

‘acionais modernas 6 vista como intimamen-

te ligada & crescente sofisticacdo, alcance e

variedade de sistemas buzoeriticas de vigt-

ancia e controle, que podem ser adaptados

a varias circunstincias sociais e historicas

iferentes (Dandever 1990). A emergéncia

€ a sedimentacao institucional de estado-

nagio e das estruturas administrativas pro-

fissionais desempenham um papel crucial

‘no avango das condighes materiaise sociais

fos quais a vigilancia e o controle organiza

ional podem ser estendides (Cerny, 1990;

Siberman, 1993). Mudangas tecnolégicas,

colturais ¢ polticas relativamente recentes

estimularam a criacdo e a difusto de siste-

mas de vigilancia mais discretos, que #80

muito menos dependentes de supervisdo

€ do conuole diretos (Zuboff, 1988; Lyon,

1994). 0 ctescimento da sofisticagio téeni

cae da penetragao de sistemas de controle

também servern para reafirmar a relevancia

anual da preocupacio de Weber sobre a pers-

pectiva, a longo prazo, de envoivimento in.

dividual significative em uma ordera social

organizacional, que parece cada vez. mais

préxima, ainda que continue distante, das

‘vides cotidianas (Ray e Reed, 1994),

A anélise organizacional parece, en-

‘Ao, ter completado um ciclo ideol6gico ¢

‘te6rico, umna vez que a percepgio de amea-

aA liberdade represencada pelas formas

Organizacionais burocrdticas “modemes”

Go inicio do século 2% ecoam agora em de-

‘bates sobre participacio e democracia, em

mefo ao regime de vigilancia e controle,

8Bo sofisticado quanto discreto, que emer.

glu no final do séealo (Webster ¢ Robins,

19983). Amedida que a organizacto pés-mo-

ema toma-se-um mecanismo de contzele

sociocultural altamente disperso,dinmico

e descentrado (Clegg, 1990), impossivel

de ser detectado ou combatido, questies

{que relacionam responsabiidade politica e

idadania tornam se tdo importantes ago-

1 quanto cram hd cem anos. Como Wolln

961 : 434) elegantemente argumentou,

‘oria organizacional e a teoria politica

jevem novamente ser vistas como a forma

de conhecimento que trata do que ¢ gerale

Integrative para o homem [sc]; uma vida

de envoivimento eomunn”

sea aspiragio de reaver uma “visio

institucional” em andlise organizacional,

ue fale do relacionamento entre 0 cidadio,

4 organizacao, a comunidade e o Estado

has fociedades modernas (Etzioni, 1993;

‘Acne, 1994), €um rema rio. As pesquisas

sobre participacao © democraca organiza:

cional sugerem que esforgos de deseavol-

‘iment de projetos organizacionaie ais

Participstivose igualiérios tim encontrado

diffcaldades exeremas nos times 15 snes

(Lammers e Szell, 1989). Perspectivas de

longo preze para a democracia parecem

‘gualmente pesimistas em wm mundo cada

vez mais globalizado fragmentado, que

desestabiliza ou mesmo destst identide-

des sociopolitieas eeulturas estabelecidas,

MILLER, B Governing economic lif.

Economy and Society (2): 1-31, 1999,

[SAINFSIMON, 1. Socal ongaizaton, the science

of man, and ether wricings. New York: Harper

Torch, 1958.

SCARBROUGH, H., CORBETT M. J. Technology

and organiazion. Londres: Rowdedge, 1992

SELZNICK, 2 The TVA ond the grasr roots New

York: Harper and Row, 1949,

SILBERMAN, 3. 5. Cages of reason: the rise of

‘the rational ate in France, Japan, the United

States and Great Brita. Chicago: University of

Chieago Press, 199,

SIVER, J. The ideology of excellence:

‘management and nec-conservacvism. Sudles

‘m Political Economy, 24: 105-129. Avg. 1987.

STIVERMAN, D. The theory of organizations,

Londres: Heinemann, 1970.

SIMON, H. Administrarive beheviour, New York:

‘Macmillan, 1945,

The new science of management decision

New Yorke Harper, 1957

SMART, B. Modern conditions, postmodern

conaroversss. Londres: Rowleage, 1992.

SMITH, D. The evenday world os problematic.

Miron Keynes: Opea University Press, 1988,

The rise of historical sociology. Oxiord

Bally ress, 1993,

STINCECOMBE, A. L, Soci structure and

organizations In: MARCH, JG, (Ong) Handbook

of organisations. Chicago: Rand Mealy. 142-

193-1965,

_—_— Conseructing social theories. New York.

larcourt Brace, 1968,

STORING, H. The scence of administavon In:

‘STORING. H. (Org). Essays onthe scene suty

ofpolite, New York: Hot, Reinhart nd Winston,

1982.

STRETTON, B. The polite! ecencee. Londres

Routledge, 1969.

SZTOMPKA, P The sociology of sovil change

Oxford: Bas Blackoell, 1992

“TAYLOR, EW. Principiesofscientifiemanagertent

New Yorke Harper 1912

‘THOMPSON, E.P The povergy of theory and other

ccxays Londres; Meri, 1978

‘THOMPSON, J.D. Organizations action. New

‘Yorks MieGraw-Hi, 1967,

THOMPSON, 2 The Nature of Work, 2, e6

Londres: Macmillan, 1989.

Postmodernism: fatal distraction,

ASSARD, 1, PARKER, w. (Orgs,). Towards a

new theory of organization. Londses: Routledge

. 183-203, 1993,

McHUGH, D. Organisations: a critical

SpGoducton, Londres: Maclin, 1990.

TOULMIN, S. Human wnderstanding. Princeton:

Prineeton University Pres, 1972.»: 1.

UURWICK, L, BRECH, E. The making of scenic

management. Londrés: Management Publi:

cations, 1967.

WALDO, D. The administrative. Nev York: Kaopf,

1946,

WEBER, Mf. Economy and society: an outline of

inverpretalve sociology. Berkeley: University of

California Press, 1978. v1 € 2.

‘WEBSTER, F, ROBINS, X TT be watching you

corament on Sewell and Wilkinson. Sociology,

2712)! 243-259, 1993.

WEINBERG, 1. The problem of convergence of

Indusmial socieiee:# ential look’ she rete

ofa theory. Comparative Studies in Socieny andl

Hiszory, 110): 1-15, 1969.

WHITLEY, R (Org). European busines eyes

andres: Sage, 1992

WHITTINGTON, R. Sociological pluralism,

‘nottucions and managerial agency In: HASSARD,

4, PARKER, M., (Orgs.). Towards a new theory

of erganisations. Londres: Routledge, 199 p

53.74,

(WILLIAMSON, 0. K. Markers and hierarchies:

‘acalyss and anctras impliestone. New York

ree Press, 1975

ization Theory: from Chester

Bazaand to te present and beyond. New York

(Oxford University Press, 1980

WINTER, 5. 6. The Narre ofthe firm. New

‘Yorke Oxford University Press, 1992,

WILLMAN, B The organizational failures

Samework and industial sotology In: FRANCIS,

‘A, TURK, J, WILLMAN, B. (Orgs). Power,

Ficency and insceuions, Londres: Heinernann,

3985. p. 1172136.

‘WILLMOTT H. Breaking the paradigm mentality

Organization Smuies, 14(5): 681-719, 1993.

Bringing agency (bac) into organizational

‘paljis: responding tothe ens of posmoderiny

Ib HASSARD, 3, PARKER, M. (Orgs). Towards a

new theory of organbations, Londres: Rowdedge,

1994, p. 87.180.

WIT2, A, SAVAGE, M. The gender of

‘organizations. In: SAVAGE, M, WITZ, A. (Orgs)

(Gender and burecucracy. Oxford: Bas Bladevel,

198%. 364

WOLD, 5. Poles andviion Londres Allen and

Unwin, 1961

‘On the theory and practice of power

TRPARAG, J. (0rg.), After foxeault: humanistic

novledge, posumcder challenges, New

Brunswick, 1. Rurgees University Pres, 1988

p.179-20%

WOODWARD, J. Industrial organization:

beheviour and conto. Oxdord: Oxford University

Press, 1970,

WRONG, D. Power: it forms, baseo and wees,

Onion: Basi Bachwel, 1978,

‘ZUBOFE, S. in ohe age of zhe smart machine

Vonézes: Heinernann, 1988.

2

Nota Técnica: TEORIZANDO

SOBRE ORGANIZACOES — VAIDADES

ou Pontos bE Vista?

© texto de Michael Reed é, apropria

damente, o texto introdutério deste volume