Professional Documents

Culture Documents

Estudos 2005 PDF

Estudos 2005 PDF

Uploaded by

PauloHenriqueFariaNunes0 ratings0% found this document useful (0 votes)

13 views12 pagesOriginal Title

Estudos_2005.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

13 views12 pagesEstudos 2005 PDF

Estudos 2005 PDF

Uploaded by

PauloHenriqueFariaNunesCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 12

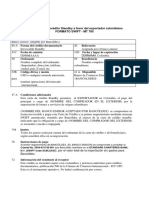

Conselho Consultivo

Dr. Alberto da Silva Moreira

Universidade Catdlica de Goids

Dra. Clélia Aparecida Martins

‘Unesp, Campus de Maria

Dra, Clétia Botélho da Costa

Universidade de Brasilia

Dra. Elza Guedes Chaves

Associagdo Educativa Evangélica, Andpolis

Dra, Genilda D’Are Bernardes

Universidade Federal de Goiis

Dr. José Alcides Ribeiro

Universidade de Sa0 Paulo

Dr. Leopoldo Jestis Fernandez Gonzélez

Universidade Federal de Rondénia

Dr. Valdemar Munhos Rodrigues

Unesp, Campus de Sio José do Rio Preto

Estudos — Humanidades est4 indexada no {ndice Bibliografico Clase,

Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades,

Universidad Nacional Auténoma del México

Estudos: Revista da Universidade Catdlica de Goids. v. 1, n. 1 (1973) — Goiania

Ed. da UCG, 1973 ~

Mensal

ISSN 0103-0876

CDU 001(05)*540.3"

estudos

om a®

“RADES

PB estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

O VALOR DA PESQUISA

HISTORICA PARA AS

RELACOES INTERNACIONAIS

GEISA CUNHA FRANCO.

Resumo: este artigo busca identificar as contribuigées

da pesquisa historica e da historiografia para o estudo

das Relagées Internacionais com base na andlise do tra-

batho de diversos autores contempordneos que se utilizaram

dos métodos e fontes da historia para a construgdo de seus

argumentos, seja no estudo de relagées bilaterais ou em

proposigées tedricas de maior alcance, seja no estudo da

politica externa de alguns patses ou no estudo da guerra.

Palavras-chave: pesquisa histérica, relagdes internacio-

nais, historiografia

estudioso que se aventurar na seara dos fendme-

nos internacionais logo ira se deparar com duas

vertentes de estudo: de um lado, a teoriae, de outro,

a histéria das Relacdes Internacionais. Ambas as vertentes

tiveram notdvel evolucao depois da Primeira Guerra Mun-

dial e, mais ainda, depois do segundo conflito. No entanto,

apesar dessa evolugao concomitante, o didlogo entre as duas

vertentes nem sempre se pautou pela compreensao recipro-

ca. Preconceitos e esterestipos, muitas vezes, dificultaram

a aproximagio. Conforme Vigezzi (apud DUROSSELLE,

2000, p. 461):

741

Historiadores e tebricos continuam a trabalhar em territ6-

rios diferentes, salvo quando fazem, sobretudo os tedricos,

rdpidas incurs6es no outro campo, a fim de recolher qual-

quer resultado itil. [...] Também acontece que os historiadores

e os tebricos se consideram como inimigos mais ou menos

declarados, entre os quais tudo se opGe: métodos, inten-

¢des e resultado.

Grosso modo, poder-se-ia dizer que os historiadores acusam

0s te6ricos de abusarem das abstragdes e modelos na ansia de

explicar a realidade, subsidiar a tomada de decisdes e de prever 0

futuro, aproximando, muitas vezes, seus métodos daqueles das

Ciéncias Naturais ou da Matematica, métodos esses inadequados

para as ciéncias humanas. Dessa forma, apesar da sofisticagao e

originalidade de muitos modelos, eles se distanciam enormemente

da realidade. O fim da Guerra Fria provocou, com efeito, o des-

monte de alguns desses modelos.

Os te6ricos, por sua vez, criticam 0s historiadores (sobretudo

quando confundem toda historiografia com a histéria diplomati-

ca) de apegar-se excessivamente ao passado e aos detalhes, de

primarem pela descrigao em detrimento da andlise e pouco ofe-

recerem de ajuda na tomada de decisaio aqueles que tém de optar,

as vezes com urgéncia, entre um e outro caminho na condugéo

da politica externa.

Diante desse debate, concordamos com Saraiva (1997, p. 55)

que o classifica como um “pseudo-embate”:

A dicotomia entre histéria e teoria é um falso problema:

uma nao pode prescindir da outra. Na verdade, o histori-

ador faz teoria quando explica, sustentado em suas fontes,

quando elabora conceitos e categorias de andlise. Faz

trabalho de teérico, exatamente como este faz trabalho de

historiador quando amplia o espectro e a base empirica

de suas hipéteses.

Ohistoriador das relagGes internacionais pode e deve recor-

rer as teorias explicativas que o ajudem na interpretagao dos

acontecimentos. De acordo com Steinert (apud DUROSELLE,

742 2000, p. 458):

| | estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

PB estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

Uma abordagem posstvel é a andlise hierdrquica dos fa-

tores que influenciaram a decisdo: os dados econdmicos,

politicos, militares, pessoais, organizacionais, a opinido

publica, etc. que podem variar consideravelmente com 0

tempo, sobretudo no decorrer de uma seqiiéncia decisoria.

Mas, afinal, com que a histéria contribui para o estudo das

Relagées Internacionais?

Estaria ela habilitada a nos fornecer algo mais que um conhe-

cimento diletante para ilustrar nossas abordagens teéricas? teria o

rigor cientifico necessdrio para uma pesquisa que fundamentasse

nossas andlises? serviria como um par4metro para orientar as de-

cisdes politicas dos atores internacionais? Vejamos.

Asrelagées intemacionais, como disciplina aut6noma, sio um

campo bastante recente, pois datam do século XX. Tendo ela nas-

cido no bergo da Ciéncia Politica, é natural que a influéncia materna

tenha, inicialmente, se sobreposto as demais. A medida que a cri-

anga dava seus passos, no entanto, outras influéncias

epistemolégicas se lhe agregavam. Mas falemos primeiro da influén-

cia materna.

A Ciéncia Politica sempre buscou um rigor metodoldégico

expresso na construgao de modelos teéricos utilizados como ins-

trumental de andlise da realidade das disputas pelo poder e de sua

manutengo e legitimacao, temas classicos dessa area. Essa busca

de rigor fez com que, muitas vezes, se buscassem nas ciéncias

fisicas e biolégicas os parametros de cientificidade, parimetros

estes carregados das influéncias positivistas que exclufam do sa-

grado pantedo os saberes menos afeitos 4 medi¢ao, quantificagao

e A taxonomia. Mesmo fazendo parte das Ciéncias Humanas, os

politdlogos buscavam fugir das suspeitas de imprecisao, subjetivismo

e lassitude epistemoldgica que pairavam sobre as Humanidades.

Tal postura resultou em grandes avangos na compreensao dos

fendmenos do poder, no campo da politica interna e da politica

internacional, mas também resultou em uma valorizacao, de certa

forma exagerada, da tarefa de teorizar. Assim, grande parte dos

profissionais de Relagdes Internacionais, mesmo assumindo seu

oficio como interdisciplinar, parecem ter hierarquizado a composi

¢ao gnoseoldgica desse saber, atribuindo 4 Teoria das Relagdes

Internacionais seu nticleo essencial. O aporte da Hist6ria, bem como

743

de outras ciéncias, era visto como ferramenta Util, mas nio como

componente intrinseco e necessdrio as andlises. Portanto, a ‘pou-

ca cientificidade’ da Histéria retirava-lhe a importancia.

Ora, conforme nos lembra Gaddis (apud WOODS, 1997), se

formos retirar a Histéria do pantedio das ciéncias em fungao do fato

de nao se encaixar nos par4metros de cientificidade estabelecidos

pelo positivismo (e sofisticados posteriormente por outras correntes

cientificistas), provavelmente ela nao saird sozinha. As proprias cién-

cias fisicas, pela descoberta de novos parametros, como a teoria

da relatividade eo principio da incerteza, passam por uma revisao de

seus pressupostos metodoldégicos. Conforme esse autor, as criticas

a Hist6ria se sustentavam no fato de que esta falhava em atingir sete

objetivos, a saber, a objetividade (em razao do pouco esforgo dos

historiadores para livrar-se dos preconceitos e subjetividades); a

padronizacio para medir os fendmenos; a construgao de modelos;

a quantificagao (em razao da preferéncia pela descri¢&o); a gene-

ralizagao (pela énfase na contingéncia); a sistematizago na coleta

de evidéncias (pelo recurso a intuig&o) e no rigor em provar suas

hipéteses (langando mao prioritariamente da retorica e persuasao).

Mas esses objetivos, hoje, sao vistos de forma muito limitada e

relativizada por esses outrora rigidos praticantes das hard sciences.

Ocomplexo de inferioridade das Ciéncias Humanas nao se justifica

mais, pois ocorreu uma aproximagao entre métodos e pressupostos

cientfficos nas diferentes dreas.

Isso aconteceu tanto por causa de uma evolugao na forma de

fazer varias ciéncias quanto por um teste de eficiéncia que a rea-

lidade impés aos modelos canonizados, rebatendo a arrogancia e

a pretensdio de tudo explicar. Gaddis nos ilustra com 0 exemplo da

botAnica e da geologia, caracterizadas como ciéncias histéricas,

pois, atualmente, mais do que prever o futuro e estabelecer leis

gerais de funcionamento das espécies vegetais ou das camadas

terrestres, atém-se, sobretudo, a explicagio e descrigao minuciosa

e detalhada dos fenémenos naturais e de sua evolucao ao longo do

tempo. Ou seja, abdicam de qualquer tentagao reducionista que

explique os fendmenos valendo-se de poucas variaveis e de pou-

cas possibilidades de interagao entre si, levam em conta as mudangas

que se operam no tempo e sabem que, por mais que se amplie 0

foco, € possivel que um evento contingencial afete toda possibili-

dade de previsdo.

PB estudio, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

| | estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

Aqueles cientistas sociais que buscaram estabelecer leis de

funcionamento para as agGes humanas, negligenciando 0 fato de que

océrebro humano nao foi nem totalmente mapeado, muito menos

teve seu funcionamento explicado, falharam incontestavelmente.

Aqueles que se acreditavam portadores da objetividade total e da

neutralidade cientifica, perceberam o quanto sao influenciados por

sua formagao cultural, religiosa e social. Aqueles que construfram

modelos sofisticados e generalizagées bastante confortdveis, na

medida em que todos os fendmenos sociais pareciam poder ser

engavetados nessas explicagdes, viram seus edificios rufrem pela

chegada do furacdo Histéria.

Nao é a Histéria dos ‘modos de produgio’ que se sucedem

linearmente, nao é a Histéria evolucionista, mas a Historia feita por

agentes concretos, carregados de motivagdes das mais diversas

origens, seres humanos cujas identidades nao se reduzem a sua

posigdo nas relagdes de produgdo nem cujos objetivos eram pos-

siveis de se prever em fungao das ‘escolhas racionais’.

Dessa forma, os modelos desabaram e instalou-se uma cau-

tela mais salutar na tentativa de explicagdo dos fendmenos sociais,

politicos, econdmicos e culturais, tanto no 4mbito interno quanto

das relagGes internacionais. Neste campo, particularmente, o fim

da Guerra Fria foi o fenmeno que mais desalojou teorias consa-

gradas, embora a consagracao se desse mais pela repetigao do que

pela comprovagao.

Passado o vendaval, derrubados os pilares de pretensdes exa-

geradas, o terreno ficou mais fértil para aceitar as contribuigdes da

Histéria. Mas, por qué? Porque a Histéria sempre se ateve ao es-

pecifico, singularidade, 4 passagem do tempo (que demonstra

quao mutdveis sao as estruturas) e 4 diversidade cultural. Porque

os historiadores, no officio de tentar reconstruir e compreender 0

passado, sabem que as varidveis que interferem nos fendmenos

sociais, até mesmo os internacionais, so, senao infinitas, tao diver-

sas, e suas possibilidades de combinacées igualmente tio variadas

que a previs4o rigorosa torna-se um risco. Além disso, a

hierarquizagao da importancia das varidveis na determinagao dos

acontecimentos nem sempre é possivel. Aspectos pouco percep-

tiveis em determinados momentos podem adquirir uma relevancia

stbita, situando-se entre as ‘forcas profundas’ ignoradas pelos

analistas contemporaneos aos fatos.

745

746

No final do século XVIII, quem poderia prever a forga

avassaladora que viriam a adquirir os movimentos nacionalistas e

operdrios? hd trés décadas, quem poderia prever que o terrorismo

islamico adquiriria esta centralidade nas questdes da politica externa

norte-americana e, conseqiientemente, nas relagGes internacionais?

quem poderia pensar os pafses do leste europeu compondo a Unido

Européia ou, ainda mais, a Otan? E esses elementos s6 podem ser

percebidos e dimensionados tomando-se por base uma rigorosa

pesquisa hist6rica, fundamentadana consulta de fontes variadas, no

respeito, na critica e no cruzamento dessas fontes.

Entdo, a Histéria vem se impondo nao apenas como ferramen-

ta, mas como componente essencial do estudo das Relagées

Internacionais, obviamente sem a pretensio de ser 0 Unico ou o

mais importante deles, mas consolidando um fértil campo do saber.

Vejamos como se deu a evolugao desse ‘nicho epistemolégico’,

denominado Histéria das Relages Internacionais.

A HISTORIA DAS RELAGOES INTERNACIONAIS:

SURGIMENTO E EVOLUCAO

Oestudo histérico dos fenémenos internacionais tem um mar-

co nitido quando a critica a histéria diplomatica se avoluma e esse

campo se reestrutura, com base em novos parametros, e dé lugar

a histéria das relagées internacionais. Ent&o, o campo de possibi-

lidades para o estudo de novos temas amplia-se consideravelmente.

A primeira corrente, predominante até, pelo menos, as primei-

ras décadas do século XX (MERLE, 1980), por concentrar-se

predominantemente nos atos governamentais, nas relagGes entre

Estados, nos documentos oficiais ligados a diplomacia, era limitada

em amplitude, em profundidade e, pode-se dizer também, em

credibilidade. Em amplitude, pois negligenciou atores e forgas que,

mesmo fora da esfera estatal, interferem nas relagdes internacio-

nais; em profundidade, pois direcionou 0 foco de sua pesquisa

primordialmente aos documentos oficiais, desconsiderando, mui-

tas vezes, fontes primarias que revelavam dimensoes importantes

para a andlise dos fenémenos em questo e contentando-se com

a mera descricdo factual, no lugar de uma andlise dos processos €

das estruturas; em credibilidade, por basear-se, em grande parte,

na versao oficial dos fatos abordados.

[Bi estudos, coiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

| | estudos, Goiadnia, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

A abordagem denominada historia das relag6es internacionais

resultou de alguns fatores, a saber, a percepcao da insuficiéncia da

hist6ria diplomatica como instrumental de andlise, sobretudo apés

o choque da Primeira Guerra Mundial; 0 didlogo com a Ciéncia

Politica; e a influéncia marcante da Escola dos Anais no campo

epistemoldégico da Histéria, a partir dos anos 1920, partindo da

Franca. Essa escola, que teve Marc Bloch e Lucien Fevre como

precursores, enfatizava a andlise das grandes estruturas econémicas,

sociais e culturais e dos processos de longa duragao em detrimento

das ‘hist6rias nacionais’ , de marcado cunho factual, descritivo, linear

e apologético,

O eco dessa mudanga historiografica fez-se sentir no campo

de estudo dos fendmenos internacionais, a partir dos anos 1950. do

século XX, também na Franga, com Pierre Renouvine Jean Baptiste

Duroselle, entre outros que se seguiram. Ao destacar a importan-

cia das ‘forgas profundas’ a afetar a cena internacional e a

influenciar as agdes dos ‘homens de Estado’, Renouvin langou luz

sobre fendmenos antes menosprezados como os movimentos so-

ciais, as forgas econémicas, as correntes de opiniao e as correntes

demograficas. A onda crescente dos movimentos nacionalistas, a

partir do século XIX, e a conseqiiente quebra dos impérios

multinacionais ao final da Primeira Guerra, as transformagées

econémicas do capitalismo, gerando o capitalismo monopolistaea

competi¢do internacional pela exportagao de capitais, as paixdes

(a favor ou contra) geradas pelos ideais socialistas demonstraram,

de forma contundente, que tais fendmenos nao podiam mais ser

ignorados por qualquer estudioso.

Além disso, o processo de democratizagio, iniciado na Revo-

lugao Francesa e aprofundado com enormes variagGes nacionais,

nos séculos XIX e XX, fez com que as decisées politicas saissem da

esfera exclusiva dos reis, ministros e presidentes e passassem a ser

partilhadas com a sociedade. Esse fenémeno, de inicio, ficou mais

restrito as decisdes de politica interna, mas, progressivamente,

estendeu-se as decisdes de politica externa. O préprio distan-

ciamento entre essas duas esferas foi diminuindo 4 medida que,

cada vez mais, a vida internacional se entrelagava & vida nacional

eisso se refletia na percepgao do eleitor. Obviamente, a globalizagao

aprofundou, sobretudo apés 0 arcabougo institucional articulado

em Bretton Woods, esse entrelagamento dos campos da politica

747

interna e externa, trazendo novos atores, objetos e temas cuja

relevancia se impunha incontestavelmente e cuja andlise deman-

dava novas metodologias.

A CONTRIBUICAO DA PESQUISA HISTORICA

E, atualmente, como se pode perceber a contribuigdo

historiogréfica para o estudo das Relagées Internacionais?

Vejamos alguns exemplos. Quando se colocam aos interna-

cionalistas algumas questOes importantes como a possibilidade de

se estabelecer um nexo entre os regimes politicos e suas politicas

externas, como ocorreu no semindrio Foreign Policy and Political

Regime’, realizado na Universidade de Brasilia, em 2003, todas as

tentativas de resposta, sejam elas realizadas por teéricos, historia-

dores ou outros cientistas, tém a Histéria no cerne. E uma histéria

calcada na rigorosa pesquisa e andlise das fontes, em detrimento

da histéria fundamentada exclusivamente em fontes bibliografi-

cas, forjada para corresponder as argumentagGes do seu artifice.

Sendo, vejamos.

Frank (apud SARAIVA, 2003), em seu artigo Political Re-

gimes and Foreign Policies: Attitudes Toward War and Peace,

coteja as abordagens do realismo e dos liberais a respeito dessa

questao, ¢ a primeira julga quase irrelevante o tipo de regime no

estabelecimento das politicas externas, uma vez que o que efeti-

vamente conta € 0 interesse nacional, ¢ a segunda defende a

chamada Teoria da Paz Democratica, segundo a qual, a probabi-

lidade de duas democracias entrarem em guerra é minima.

Sem tentar repetir aqui seu brilhante percurso de investiga-

¢40 e andlise sobre o tema, quero apenas salientar que suas respostas

sfo buscadas nado em modelos teéricos generalizantes, com res-

postas taxativas, mas na trajet6ria histrica singular, especifica das

interages entre os paises que participaram de guerras nos dois

tiltimos séculos. Se, de um lado, o autor mostra que é impossivel

fazer uma generalizagao dessa relagao para todas as guerras, e

alguns exemplos parecem reforgar a tese dos realistas, ao passo

que outros sustentam os argumentos dos liberais, tampouco cai

numrelativismo total que renuncie a qualquer explicagao. Ele mostra,

por exemplo, a continuidade da politica externa francesa perpas-

sando governos autoritdérios e democraticos, imperiais e

E estudos, Goiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

Pl estudos, coisnia, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

republicanos. Mostra também que regimes democraticos evitaram

a guerra, mas nao se furtaram a fazé-la quando ela foi provocada

por agressao territorial; que ganharam todas as guerras de que

participaram, exceto aquelas extremamente impopulares que nao

conseguiram mobilizar a opiniao publica a seu favor. Mostra que

um fator — no caso, o regime de um Estado ser democratico — por

si s6 nao é suficiente para explicar uma determinada conseqiién-

cia, participar ou ganhar uma guerra, pois h4 outros fatores

intervenientes de grande peso, no caso, 0 apoio ou a rejeiciio de tal

decisao pela opiniao publica.

Frank atenta também para o risco de generalizagdes apressa-

dasa que alguns conceitos, adespeito de sua utilidade e larga utilizacao,

como 0 conceito de totalitarismo, podem conduzir. Embora os regi-

mes nazista e fascista, de um lado, e soviético, de outro, possam ser

caracterizados como totalitdrios, em razao do alto grau de

autoritarismo, controle de praticamente todos os aspectos da vida

social e politica de seus cidadaos, pelo uso indiscriminadoe massificado

da repressao pelo Estado, essa semelhanga nao pode ocultar dife-

rengas que resultam em posturas decisivamente dispares em politica

externa. Sejam diferengas de ideologias — a conquista do espago

vital, a lei do mais forte e a necessidade de eliminagao das ragas

inferiores, no nazismo, em oposi¢ao a busca do reino daigualdadee

do fim do Estado em um idilico e distante futuro, no comunismo—ou

mesmo diferengas de avaliagao do jogo de forcas no sistema inter-

nacional. Tais diferengas foram de crucial importancia para a op¢aio

pela guerra, pelos primeiros, e negagao da guerra abertae declarada

contra os paises democraticos, pelos segundos.

Para dizer em poucas palavras, Frank mostra que é possivel

algum nivel de generalizagao, desde que sejam levados em conta

os diferentes aspectos que condicionaram as relagées internacio-

nais do periodo estudado, bem como as politicas exteriores. Um

olhar critico com essa agudeza seria de grande utilidade nao s6 aos

estudiosos da vida internacional, mas também aos formuladores de

politicas exteriores das grandes poténcias.

Na tentativa de responder a essa mesma quest4o, Wolfgang

Dopcke (apud SARAIVA, 2003) analisa 0 caso da politica externa

da Africa do Sul, norteado pela seguinte pergunta: teria a politica

externa mudado substancialmente a partir do fim do regime do

apartheid? Novamente, com base nas especificidades que gera-

749

750

ram a construgio politica desse regime ¢ o conduziram 4 sua crise,

valendo-se das complexas varidveis que condicionavam as rela-

ges desse pais com seus vizinhos e com 0 sistema internacional,

so investigadas as possibilidades de resposta. E 0 autor nos mos-

tra que o peso relativo das condicionantes muda muito ao longo do

tempo. Fatores morais, como a hostilidade internacional ao regime

racista, reforgada pela politica de direitos humanos de Carter, tiveram

um forte peso, mas tém que ser contrabalangados, posteriormen-

te, com outros fatores, como a necessidade circunstancial de apoio,

buscada pelo presidente Reagan em sua reedi¢ao da guerra fria

nos anos 1980, para contrapor-se aos governos da regido ou por-

que eram apoiados por Moscou, ou pelo fato de que paises vizinhos,

governados por negros, mesmo condenando moralmente 0 re gi-

me, tinham fortes (ou vitais) lagos econdmicos com o pais de

Pieter Botha.

Nesse caso, se partirmos de dois aspectos apenas — 0 racismo

institucionalizado pelo Estado ¢ sua politica externa agressivaem

relagdo a alguns paises vizinhos (Total Strategy, entre outras) —

para identificar o regime sul-afticano com 0 nazista, como fizeram

alguns estudiosos, perderemos de vista duas diferengas fundamen-

tais para a compreensio de sua natureza e de sua politica externa.

Primeiramente, o governo sul africano nao tinha em mente uma

expansao territorial, como o Fiirher, mas, sobretudo, estabelecer

um ‘cordao sanitario’ de seguranca que garantisse a sobrevivéncia

de um Estado governado por brancos (0 que, obviamente, nao lhe

retira a violéncia e agressividade). Em segundo lugar, nao visava

aeliminacao fisica dos negros, pois eles cram parte integrante da

economia desse pais.

Assim, Dépcke demonstra que, nesse perfodo de profundas

transformacées, houve continuidade e rupturas na politica exterior

e que nao € possivel estabelecer nexos causais mecanicos entre esta €

oregime politico, mas relagdes mais matizadas pelas circunstancias

e especificidades. Embora intimamente relacionadas em suas cau-

sas e efeitos, nao foi o fim do Apartheid que conduziu a uma mudanca

na politica externa, pois essa mudanga ja iniciara seus passos nos

governos de Bothae De Klerk, em razao de pressées internas, como

acrise econdmica e a critica interna, e externas, como as mudangas

no jogo internacional de forgas, como o forte declinio da URSS ede

sua interven¢do no continente africano. Em sfntese, trata-se de dois

PB estucos, coiania, v. 32, n. 5, p. 741-756, maio 2005.

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Lei de Migração: Novo Marco Jurídico Relativo Ao Fluxo Transnacional de PessoasDocument21 pagesLei de Migração: Novo Marco Jurídico Relativo Ao Fluxo Transnacional de PessoasPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet

- Carta de Crédito - Exportacao (Standby)Document1 pageCarta de Crédito - Exportacao (Standby)PauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet

- Fronteira em Foco SindifiscoDocument86 pagesFronteira em Foco SindifiscoPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet

- Lei de Migracao Estatuto Estrangeiro 2017 PDFDocument12 pagesLei de Migracao Estatuto Estrangeiro 2017 PDFPauloHenriqueFariaNunesNo ratings yet