Professional Documents

Culture Documents

Dell'orto Guida Carbutatori PDF

Dell'orto Guida Carbutatori PDF

Uploaded by

paluhell0 ratings0% found this document useful (0 votes)

11 views23 pagesOriginal Title

Dell'orto Guida Carbutatori (1).pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

11 views23 pagesDell'orto Guida Carbutatori PDF

Dell'orto Guida Carbutatori PDF

Uploaded by

paluhellCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 23

GUIDA ALLA SCELTA, ALLA MESSA A PUNTO.

ED ALL'IMPIEGO DEI CARBURATORI

DELIORTo

DEL TIPO A SPILLO PER MOTOCICLI

‘INDUSTRIA HAZIONALE CARBURATOR! &

cee, 5 = Tel (0362) 229012

EDIZIONE 1979- RISTAMPA- 1980

LDELLORTo — fiSienanetan.

M Gioia,61-Tel. (2) 68.3108 J

GUIDA ALLA SCELTA, ALLA MESSA A PUNTO.

ED ALL'IMPIEGO DEI CARBURATORI

DELIORTo

DEL TIPO A SPILLO PER MOTOCICLI

‘INDUSTRIA HAZIONALE CARBURATOR! ee

EDIZIONE 1979- RISTAMPA- 1980

D EL L oO RT SEDEE STABIUMENTI: SEREGNO- Ya S. Recen, 5 - Tel (0862) 229012

L ° FIUALEE STALIONE SERVI. MILANO Via M, Gini, 61 Tel (7) 683103, _)

sommario

1 = FUNZIONI DEL CARBURATORE

2 - CARATTERISTICHE

2. Schema del carburatore ed elementl principall

22. - Schema delle fasi di funzionamento

23. = Disposizione dei condotti

24 = Collegamenti al motore

25. - Prose d'

2.6 - Materiall implegati ...

3 = FUNZIONAMENTO, SCELTA, MESSA A PUNTO ED IMPIEGO .

3A = Ditfusore ........ cessor

3.1.1 = Scolta del diametro del diffusore ....

3.2 - Sistema di allmentazione

3.2.1 = Scelta della valvola a spillo .

3.22 - Scolta del galleggiante ......

3.3 - Dispositivo di awviamento

aaa

‘Avvlamento a circuito Indipendente .

Scolta dellemulsionatore e del getto avviamento

332 -

3.33 - Dispositive di avviamento con agitatore .....+..+++

3.4 = Dispositive del minimo seesesesesneenes

3.4.1 - Minimo con vite di regolazione della miscela . 13

3.42 - Minimo con vite di regolazione delt'aria . 13

8.48 - Scolta del getto dol minimo .... 4

3.8 Dispositivo dl progressione 4

3.6 = Dispositivo del massimo .. oe soe 18

3.6.1 - Schema di dispositive del massimo normalmente 18

3.82 - Schema di dispositive del massimo normaimente impiegato per motori a 4 tempi. 16

3.63 - Scelta dello smusso dolla valvola gas 16

3.64 - Scelta dello spillo conico 7

3.65 - Scelta del getto del massimo . 7

8.7. = Dispositivo di ripresa. 18

8.7.1 ~ Pompa di ripresa a membrana ..... 19

8.7.2 - Scelta della camma e del getto pompa 19

8.7.3 - Pompe di ripresa @ pistoncino 20

4 ~ ALIMENTAZIONE DI MOTORI PLURICILINDRICI . 20

4.1 ~ Messa a punto e regolazione del minimo .......... a

5 - FATTORI INFLUENZANTI LA CARBURAZIONE . 22

SA - Variazion! di combustibile 2

5.2 - Varlazion di pressione e di temperatura 2

1 - FUNZIONI DEL CARBURATORE

Le funzioni principali del carburatore sono:

— Formare una opportuna miscela omogenea éd infiammabile di aria (comburente) ¢ benzina

(combustibile)

— Alimentare i! motore con una quantita variabile di detta miscela,

La formazione della miscela aria/benzina consiste nel vaporizzare ediffondere uniformementenel-

Varia il combustibile 0, almeno, nell’atomizzarlo in goccioline sufficientemente minute.

L’atomizzazione si realizza facendo investire il combustibile liquido, uscente dall'ugello polverizza-

tore, da un flusso di aria in moto che lo trascina (molto finemente suddiviso) verso il cilindro.

Si 8 parlato di “opportuna miscela” poiché il rapporto di miscela (detto anche titolo o dosatura),

definito come la quantita, in peso, di aria associata all'unita di peso di combustibile, deve assumere

valori ben precisi e cioe essere compreso tra ilimiti di infiammabilita affinché, allo scoccare della

scintilla nella camera di combustione, la miscela possa accendersi prontamente.

Per una benzina commerciale i limiti di infiammabilita sono 7/1 (limite ricco grasso, cioé 7 kg. di

aria per 1 kg. di benzina) © 20/1 (limite povero o magro, cioé 20 kg. di aria per 1 kg. di benzina),

Fra ilimifidi infiammabilita si adotta, per una buona combustione, un valore del titolo molto pros-

simo al cosidetto valore stechiometrico e cioe di circa 14,5 + 15 kg di aria per 1 kg. di benzina.

Si definisce dosatura stechiometrica quella che garantisce la combustione completa de! combust

bile, con formazione solamente di acqua e anidride carbonica.

Il valore del rapporto di miscela stechiometrico dipende dal tipo di combustibile impiegato, per cul

se si cambia il combustibile cambia anche detto rapporto (ved. ad esempicil successivo punto §.1).

La scelta del titolo é molto importante dal punto di vista sia delle prestazioni del motore sia delle

emissioni di gas inquinanti allo scarico.

La valvola gas (generalmente del tipo a saracinesca cilindrica o piana) costituisce organo pri

pale mediante il quale si regola il motore, cio’ se ne modula la potenza, variando la quantita di

miscola aspirata dal cilindro.

Durante le prove al banc

dizioni caratteristiche: ”

I motore viene fattofunzionare (in presadiretta) normalmente in due con-

Potenza” ed "in utilizzazione’.

La prova “in potenza” simula I'andamento di un veicolo su strada in una salita progressiva con gas.

tutto aperto.

‘Al banco questa condizione si realizza facendo funzionare Il motore con la valvola gas del carbura-

tore completamente aperta; partendo dalla condizione di massima potenza del motore si frena il

banco prova ai vari regimi e si ricavano le potenze ed | consumi specific.

La prova “in utilizzazione” simula 'andamento di un veicolo su strada piana a diverse velocita, par-

zializzando cioé la valvola gas.

‘Al banco questa condizione si realizza partendo ancora dalla condizione di massima potenza del

motore e chiudendo progressivamente la valvola gas del carburatore.

Ai vari regimi si rilevano quindi ancora le potenze ed i consumi specific.

2 - CARATTERISTICHE

2.1 - Schema del carburatore ed element! principali

1 presa aria

2 valvola gas

3 = spillo conico

4 = polertzzatore

5 - gotto massimo

6 = dispositive avviamento

7 ditusore

vile rg. valvota gas

ito reg. miscela minimo

10 - getto avwiamento

1 getto minimo

12 - presa aria vaschetta

12 - plpetta arivo benzina

14 = valvols a spit

15 - gallegglante

16 - voschotta

2.2 - Schema delle fasi di funzionamento

MASSIMO

;

i

fig. 2

Nella fig. 2 8 rappresentata Ia sezione di un diffusore suddivisa secondo le fasi di funzionamento

determinate dall'apertura della valvola gas. In ogni fase si pud effettuare la scelta degli elementi di

taratura che intervengono.

Nella fase "A" funzionail circuito del minimo e si effettua la regolazione del minimo operando sulla

vite miscela (od aria) @ sulla vite valvola gas.

Nella fase "B”, all'erogazione di miscela dal foro minimo si sovrappone quella del foro di progres-

sione (prelevata dal circuito del minimo) ed @ in questa fase che si effettua la scelta del getto del

minimo e dello smusso della valvola gas. Lo smusso della valvola gas interessa poi in modo minore

la carburazione sino a circa 1/2 apertura del condotto.

Nella fase °C”, all’erogazione di miscela dal minimo e dal foro di progressione si sovrappone quella

dal circuito del massimo e si effettua la scelta del polverizzatore e dello spillo conico.

Nella fase "D" con valvola gas completamente aperta e con tutt! icircuiti delle precedent fasifunzio-

anti, si determina la misura del getto massimo.

2.3 - Disposizione del condotti

| carburatori del tipo a spillo con vaschetta centrale hanno il condotto principale orizzontale e pos-

sono essere montati con una inclinazione massima di 40° (tig. 3).

Per montaggi su motori di uso "Fuoristrada” tale inclinazione dovra essere di 30°,

TT ete ataceo

doe

2.4 - Collegamenti al motore

II carburatore & normalmente collegato al motore

con uno dei seguenti attacchi:

A - attacco a manicotto maschio (fig. 4);

B - attacco a manicotto femmina (tig. 5);

CC - attacco a flangia (fig. 6).

— Lattacco a manicotto maschlo, utilizzato per i

montaggio elastico del carburatore al motore, &

normaimente consigliato per motoveicoli perim-

piego fuoristrada o equipaggiati con motori ad

elevato regime di rotazione o che comunque

‘causano forti vibrazioni.

— Lattacco a manicottofemminaerattaccoafian- ||

gia, consentendo un collegamento rigido del

carburatore al motore, sono normaimente consi-

gliati per motoveicoli per impiego stradale ed

equipaggiati con motori che non causano forti

vibrazioni.

Si noti che per questi ultimi due tipi di attacco

necesita, come si vede nelle fig. 56.6, interpo-

sizione di adeguati sistemi per lisolamento ter-

mico e per garantire una tenuta perfetta. fig. 4

fto.5,

Per ogni tipo di carburatore sono previsti diversi tipi di prese d'aria:libere, cometti di varia geome-

tra, fit fitr silenziatori.

Per quanto riguarda la lunghezza dei cornetti prose d'aria, si tenga presente che normalmentell cor-

netto corto @ utiizzato su carburatori per motori a2 tempi; quellolungo su carburatori per motori 4a

tem

Per particolari esigenze, ad es. su motori da competizione, esistono carburatori con prese aria di

profilo speciale (ved. ad es. i carburatori PHBE... e PHM...H).

Su motoveicoli equipaggiati con fitri aria semplici ofittiaria silenziatori é della massima impor-

tanza assicurarsi della pulizia dell'elemento filtrante e della perfetta tenuta della scatola-filtro, onde

cevitare inconvenienti sia al carburatore che al motore,

Qualsiasi modifica apportata ad un fltro-silenziatore provoca una variazione nella carburazione e

rende quindi indispensabile una nuova regolazione e messa a punto del carburatore.

Bisogna inoltre tenere presente che la sostituzione del filtro-silenziatore con un cornetto, consen-

tendo un aumento della quantita di aria aspirata dal motore, richiede di conseguenza un adeguato

aumento del getto massimo.

26 - Material impiegat!

| carburatori sono realizzati mediante pressofusione in alluminio o in zama.

Per particolari esigenze di peso si realizzano anche piccole serie di carburatori in electron.

Tutti gli elementi di taratura quali: getti, polverizzatori, sedi di valvole a spillo, ecc. sono realizzatiin

ottone.

3 - FUNZIONAMENTO, SCELTA, MESSA A PUNTO ED IMPIEGO.

3.4 - Diftusore

Nel carburatore il diffusore @ organo che consente di trasformare in energia di pressione parte del-

Venergia cinetica dell'aria che lo attraversa.

Normaimente il diffusore ha la forma di un tuboa sezione convergente-divergente (tubo di Venturi);

nella sezione ristretta (0 sezione di gola) la pressione dell'aria —a causa dell'aumento di velocita—

si abbassa favorendo l'afflusso del combustibile.

Nei carburatori a spillo non esiste un vero e proprio diffusore; @ perd comune I'uso di chiamare

ugualmente diffusore il condotto principale di aspirazione.

Nel diffusore & disposta la valvola gas e fuoriesce

‘combustibile dai vari circuiti nelle diverse fasi di

funzionamento.

E' della massima importanza che il carburatore

fornisca una miscela di composizione il piu possibile

costante al variare delle aperture della valvola gas e

nelle diverse condizioni di uso del motoveicolo.

I combustibile é sollecitato a passare dalla vaschet-

taal diffusore dalla differenza di pressioneesistente

fra la vaschetta @ il diffusore stesso; questo perché

nella vaschetta esiste la pressione atmosferica e nel

diffusore una prossione inferiore come prima ac-

cennato (tig. 7).

3.1.1 - Scelta del diametro del

Nel carburatore a spillo il diametro del diffusore é il

diametro della sezione immediatamente a monte oa

valle della vaivola gas ed il suo valore @ riportato

nell'apposita targhetta unitamente alle sigle caratte-

ristiche del carburatore in esame.

Una prima scelta del diametro del diffusore pud

essere effettuata con l'ausilio del diagramma speri-

mentale di fig. 8 in cul é riportato un campo di

diametri consigliati in funzione della potenza per

cilindro del motore.

‘Ad esempio per un motore a 2cilindri dalla potenza

di 60 CV in corrispondenza di 60/2 = 30 CV per

cilindro, si legge un diametro consigliato che pud

variare allincirca da 32 a 38 m/m.

Per un successivo affinamento di tale scelta si do-

vranno tenere presenti le seguenti considerazioni:

— un diffusore di grande diametro pud permettere

Verogazione di maggiore potenza ai pit elevati

regimi di rotazione de! motore, cloé maggiore

velocita su strada.

IV solo aumento del diametro del diffusore non

garantisce perd di persé un sicuro aumento della

potenza poiché normaimente tale diametro viene

aumentato in conseguenza di altre elaborazioni

apportate per migliorare le prestazioni del moto-

re

— un diffusore di piccolo diametro garantisce inve-

ce una migliore ripresa e quindi la scelta del

diffusore deve realizzare un buon compromesso

fra le esigenze di potenza e di ripresa;

19.7

amet del dttusore (mm.)

20-30

totale (CV)

‘humero del cling

40

— in generale nelle elaborazioni un aumento del diametro del diffusore richiede un concomitante

aumento del getto de! massimo nella misura di circa il 10% per ogni millimetro di aumento de!

diametro del diffusore, mantenendo inalterati, rispetto al carburatore montato di serie, gli altri

elementi di regolazione;

— qualora su un motore elaborato si renda necessario limpiego di un carburatore con diametro

maggiore di quello montato in origine, & consigliabile utilizzare un carburatore gid messo a

Punto per un motore similare avente cio# lo stesso tipo di cicli (2 0 4 tempi), la stessa potenzao

quanto menola stessa cilindrata unitaria in modo da poter disporre di una regolazione base sicu-

ramente funzionale;

— Sopportuno che la messa a punto della carburazione di motori destinati acompetizioni siaeffet-

tuata direttamente sui campi di gara con motori rodati e che abbiano gia raggiunto uno stabile

equilibrio termico,

3.2 - Sistema di alimentazione

E indispensabile innanzitutto assicurarsi che con

motore funzionante il combustibile affluisca rego-

larmente dal serbatolo al carburatore in quanto le

vibrazioni dovute al motore o alle condizioni de!

terreno potrebbero ridurne l'afflusso,

Si consiglia quindi impiego di rubinetti e di tuba-

Zioni con sezioni di passaggio adeguate.

E necessario inoltre verificare che il filtro benzina

(6), alloggiato nella pipetta (4) del carburatore, sia

ulito.

Mcombustibile proveniente dal serbatoto alimenta il

carburatore (fig. 9) attraverso una vaivola in cul

agisce uno spillo di chiusura comandato da un

galleggiante (2),

La valvola di entrata ha una sede riportata (6) in

ottone dove lo spillo (7) chiude 'entrata del combu-

stibile spinto dal moto del galleggiante tramite I'ar-

matura (8) quando il combustibile ha raggiunto il

livello stabilito.

Questo dispositive garantisce durante i! funziona-

mento del motore un livello costante del combust-

bile in vaschetta in modo che rimanga pure costante

ii “salto” che il combustibile stesso deve superare

per traboccare nel diffusore dai vari circuiti

E importante che questo salto si mantenga identico in qualsiasi fase di funzionamento in quanto,

parita del velore di depressione nel diffusore, un innalzamento del livello in vaschetta provoca un

‘aumento di erogazione di combustibile e conseguentemente un arricchimento della miscela; di

contro, un abbassamento di livello provoca un impoverimento della miscela.

Nella vaschetta (3) il combustibile @ a pressione atmosferica per la presenza degli apposit fori aria

(1) di comunicazione con l'esterno.

3.2.1, - Scelta della valvola a spilio

Per un motoveicolo con alimentazione normale a caduta dal serbatoio il diametro della valvola di

entrata-combustibile, stampigliato sulla sede della valvola stessa, deve sempre essere maggiore di

circa il 80% del diametro del getto massimo.

In caso di anomalie di funzionamento, il sintomo di sede troppo piccola @ Il calo di giri del motore

percorrendo un lungo tratto a pieno gas dovuto alla carburazione che si va smagrendo.

Invece i sintomi di sede avente diametro eccessivo sono i ripetuti invasamenti durante I'utilizzo del

motoveicolo.

Nel caso di un motoveicolo con carburatore alimentato da una pompa combustibile, occorre impi

{gare una valvola a spillo di diametro inferiore a quello del getto massimo, poiché la pressione diali-

mentazione & maggiore rispetto a quella ottenibile con il classico serbatoio a caduta,

ali inconvenient che possono essere dovuti alla maggiore pressione prodotta dalla pompa (inva-

‘samento), si pud owviare anche applicando al carburatore una pipetta a2 vie consentendo quindi un

ritorno al serbatoio del combustibile in eccesso.

Nella tubazione di ritorno sara perd necessario inserire un elemento di taratura che freni il totale

ritorno ed assicuri una completa alimentazione al carburatore,

Le vaivole a spillo sono disponibili in diverse versioni:

con spilio a punta metallica o in gomma (viton),ditipo rigido 0 mollegglato in funzione delle diverse

applicazioni.

Per i carburatori destinati a motori da fuoristrada o soggetti a forti vibrazioni, vengono utilizzate ad

esempio sempre valvole a spillo di tipo molleggiato.

Le valvole a spillo vengonofornite, in appositi astuc~

ci, complete e collaudate e quindi é sconsigliabile

Faccoppiamento di spilli e sedi diversi da quelli

isponibil

| controllo della tenuta della valvola a spillo deve

essere effettuato con l'impiego di un manovuotome-

tro (fig.-10) consistente in una pompa d'aria "A" ed

un manometro a mercurio “!

II controllo si dovraeffettuare unendo accuratamen-

te il tubo del manovuotometro con la pipetta arrivo

benzina ¢ tenendo il carburatore nella posizione

indicata in figura.

Dopo aver caricato la pompa d'aria del manovuoto-

metro a mezzo della camma "C” si vedra salire il

mercurio nella colonna per effetto dell'aria com-

pressa dalla pompa; se la colonna tendea scendere,

occorre controllare la tenuta dellintero circuito del

combustibile se il risultato di detta prova sara

positive, la perdita dovra imputarsi alla valvola a

spillo ed occorrera quindi controllarne le condizioni

di pulizia e di usura ed eventualmente procedere alla

‘sua sostituzione.

9.22 - Scelta del galleggiante

\ galleggiant attualmente impiegati sono di due tip

— ad elementi collegati (fig. 11);

— ad elementi indipendenti (fig. 12).

Not primo tipo gli elementi galleggianti funzionano

accoppiati, mentre nel secondo hanno la possibilita

di muoversi scorrendo su due guide solidali con la

vaschetta.

Questa ultima disposizione @ particolarmente indi-

cata su carburatori destinati a motoveicoli da com-

petizione poiché garantisce un livello costante an-

che nelle peggiori condizioni d'uso de! motoveicolo.

Ogni tipo di galleggiante é normalmente disponibile

con due diversi pesi:

— leggero per realizzare un livello basso (per moto-

ria2 tempi);

— pesante por realizzare un lvello alto (per motoria

4 tempi)

Sia rio! caso di galleggianti ad element collegati sia

ad elementi indipendenti é bene accertarsi del peso

stampigliato sugli stessi, che il primo tipo ruoti

liberamente sul suo perno © non presenti deforma~

zioni; il secondo scorra liberamente sulle guide, il

relativo bilanciere non presenti deformazioni eruot

liberamente sul suo perno,

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- La Collina - Intero-DeloguDocument352 pagesLa Collina - Intero-DelogupaluhellNo ratings yet

- Manuale PKS50 Con Batteria NoFDocument9 pagesManuale PKS50 Con Batteria NoFpaluhellNo ratings yet

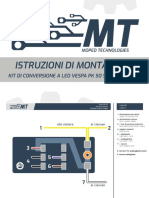

- Moped Technologies - Manuale-PKS50-con-batteria - KIT DI CONVERSIONE A LED VESPA PK 50 S CON FRECCEDocument8 pagesMoped Technologies - Manuale-PKS50-con-batteria - KIT DI CONVERSIONE A LED VESPA PK 50 S CON FRECCEpaluhellNo ratings yet

- 2.0. Installare Fender FUSE. Per Installare Fender FUSE.Document11 pages2.0. Installare Fender FUSE. Per Installare Fender FUSE.paluhellNo ratings yet

- Manuale PKS50 Con Batteria NoFDocument9 pagesManuale PKS50 Con Batteria NoFpaluhellNo ratings yet

- Manuale Degli Accordi Guida Rapida (Italiano)Document7 pagesManuale Degli Accordi Guida Rapida (Italiano)paluhellNo ratings yet

- Lista Dei 100 Migliori Chitarristi Secondo Rolling StoneDocument4 pagesLista Dei 100 Migliori Chitarristi Secondo Rolling StonepaluhellNo ratings yet

- V5A1T V5B1T ManualDocument84 pagesV5A1T V5B1T Manualmurmur41No ratings yet

- IMANUALIDIOFFICINADELVESPISTA1016Document68 pagesIMANUALIDIOFFICINADELVESPISTA1016paluhell100% (1)

- Radio Prati CADocument171 pagesRadio Prati CAout9639No ratings yet

- Tabelle - Spilli - Carburatori Dell' OrtoDocument5 pagesTabelle - Spilli - Carburatori Dell' OrtopaluhellNo ratings yet

- Hacker BookDocument1,621 pagesHacker Bookilnetsurfer50% (2)

- Pantografo (Grafica)Document2 pagesPantografo (Grafica)paluhellNo ratings yet