Professional Documents

Culture Documents

2d Representacion y Procesos Cognitivos Paginas 123-135 Rodrigo PDF

2d Representacion y Procesos Cognitivos Paginas 123-135 Rodrigo PDF

Uploaded by

Carmen Arriola0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views13 pagesOriginal Title

2d Representacion y procesos cognitivos paginas 123-135 Rodrigo.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views13 pages2d Representacion y Procesos Cognitivos Paginas 123-135 Rodrigo PDF

2d Representacion y Procesos Cognitivos Paginas 123-135 Rodrigo PDF

Uploaded by

Carmen ArriolaCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 13

esquemas

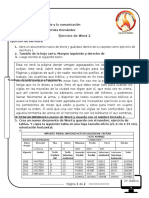

Cuadro 4.2 Contraste entre esquemas y modelos mentales

como unidades representacionales

Esquemas Modelos mentales

Representaciones semanticas Representaciones episddicas

Genéricas y prototipicas Particulares y singulares

Se almacenan en MLP Se almacenan ea MCP

Caracter estatico y fijo Caracter dindmico ¢ incremental

Inferencias esquematicas (upreelaboradas>) __Inferencias episddicas («inteligentes»)

y causales del episodio (Morrow, Greenspan y Bower, 1987; Glenberg, Me-

yer y Lindem, 1987). Por ejemplo, Morrow y sus colaboradores comproba-

ron que, al igual que los objetos de una habitacién estan més a la vista de

una persona cuando ésta entra que cuando sale de ella, en el modelo mental

espacial del lector también estaban mas accesibles los abjetos de la habita-

cién cuando el personaje entraba que cuando salia. Del mismo modo, Glen-

berg y sus colaboradores encontraron que, cn el modelo mental del lector,

una determinada prenda de ropa estaba mas accesible cuando se la ponia el

personaje que cuando se la quitaba. En otros estudios se ha demostrado que

el modelo mental preserva el orden serial de los sucesos, por ejemplo, man-

teniendo activada en el modelo la meta de un personaje hasta que ésta se al-

canza,

Conviene que, antes de proseguir, contrastemos de manera sistematica

los esquemas y los modelos mentales como unidades representacionales

(véase el cuadro 4.2). Ya hemos visto la primera diferencia: el esquema tie-

ne un caracter genérico y prototipico, mientras que el modelo mental es una

emulacién de una experiencia particular y Gnica. Como tal, el modelo men-

tal se genera en ese momento en Ia MCP (memoria a corto plazo), mientras

que el esquema se almacena en la MLP. El modelo mental tiene que ajus-

arse a las limitaciones de la MCP a pesar de que consume muchos recursos

cognitivos. De hecho, se tarda menos en elaborar Ia informacion superficial

de un texto (el tamaiic de las Ietras o si son 0 ne maytisculas) que cn clabo-

rar un modelo mental sobre la situacion a la que alude el texto. Por ello,

aunque el modelo preserva mucha informacién sobre la situacién, también

estiliza algunos datos para no sobrecargar la memoria. Actualmente se esta

proponiendo que la reduccién de datos no se hace arbitrariamente, sino que

refleja nuestra experiencia corporeizada sobre el mundo. Por ejemplo, en

un modelo espacial los objetos se sitian mentalmente en un eje coordinado

en torno al petsonaje, pero no todas las posiciones son igualmente accesi-

bles. Asi como en un espacio real estén mas a la vista del personaje los ob-

jetos situados en su campo visual y en el sentido de su marcha, también en

1238

La explicacion de los procesos educativos desde una perspectiva psicolégica

el espacio representacional de! modelo estén mas accesibles los objetos si-

tuados al frente y a los lados del personaje que los situados atras (de Vega,

Rodrigo y Zimmer, 1996).

La representacién esquematica es estitica y fija, mientras que la del mo-

delo mental es dindmica e incremental. Una vez activado, un esquema ad-

mite pocas variaciones mediante el mecanismo de instanciacién (rellenado

de valores ausentes), ya que los cambios mas sustanciales requeririan la ac-

tivacién de otros esquemas. Por ejemplo, Ios componentes del esquema det

restaurante cuando se tiene la intencién de ir a comer (camarero, mesas,

meni, etc.), ya no son los mismos que cuando se va a buscar trabajo de ca-

marero (jefe, empleados, horarios, etc.). Sin embargo, en un modelo mental

elaborado en la MCP se actualiza la informacion momento a momento, lo

que permite variar las metas de los personajes 0 sus estados de dnimo. Por

iltimo, los esquemas sélo permiten la realizacion de inferencias esquemati-

cas 0 «preclaboradas» que se derivan autométicamente de la légica interna

de los esquemas, mientras que los modelos mentales permiten la elabora-

ci6n de inferencias episédicas «inteligentes» construidas en ese momento a

partir de la emulacién de la situacién. Por ejemplo, cuando los lectores

leen: «Felipe esté comiendo en el vagén-restaurante de un tren. El camarero

le sirve un plato de sopa. Felipe lo prueba con cuidado porque esti caliente,

De pronto el tren frené en un stop», inmediatamente infieren que «la sopa

se derram6» (Dufly, 1986). Dicha inferencia no se basa en la instanciacién

sucesiva de los esquemas del «restaurante», de «viajar en trem» 0 de «co-

mer sopa» implicados en la narracién, ya que no ¢s tipico del esquema de

comer que la sopa se derrame cuando quema, ni es tipico de viajar en tren

el comer sopa, etc, El lector realiza una inferencia novedosa a partir de la

emulacién mental de esa situacién en 1a que integra datos parciales de los

esquemas anteriores.

Los ejemplos de modelos mentales que hemos presentado hasta ahora

tienen la peculiaridad de incluir contenidos situacionales. De hecho, los

modelos de situaciones conforman una categoria importante de modelos

que, probablemente, se construye durante el primer afio de vida, antes de

que aparezcan los primeros esquemas sobre el mundo hacia los tres afios

(Rodrigo, 1993). Estos modelos se basan en conocimientos de fisica y psi-

cologia intuitiva: la intencionalidad de los agentes, la causalidad fisica en-

tre objetos 0 entre personas y objetos, el comportamiento de las sustancias

materiales (liquidos, gases, etc.), las relaciones de apego entre personas, la

posesién de objetos, etc. A partir de éstos s¢ crea el tamiz donde se tejen

los modelos situacionales que son coherentes y plausibles, de modo que

cuando se vulnera alguno de estos supuestos —que el biberdn «traigay a la

madre, que los liquidos no se caigan cuando se vuelcan, que los objetos se

muevan solos sin empujarlos, que las personas sc pongan alegres antes de

saber una buena noticia, que las metas se cumplan sin hacer nada para ello,

ete. — el modelo mental resulta imposible de elaborar.

are

Sin embargo, existen también modelos conceptuales en los que los clasi-

cos ingredientes episédicos del modelo mental se enriquecen con conteni:

dos mds abstractos. Por ejemplo, el modelo mental que construye un alum-

no cuando escucha la explicacién de un profesor sobre el funcionamiento

de un aparato, el que construye un padre para interpretar la reaccién de un

hijo ante su comportamiento, o el que se construye para entender y replicar

los argumentos del vecino sobre e! problema de las basuras en el barrio, se

apoyan probablemenie en conocimientos previos adquiridos en situaciones

anteriores (el funcionamiento de otros aparatos, las reacciones del hijo en

otras situaciones o las opiniones del vecino sobre los problemas medioam-

bientales). En los tres casos, Ia representacién se nutrirfa con ingredientes

esquematicos, pero sigue siendo episédica, ya que los personajes, el lugar,

el momento o el clima interpersonal creado son elementos importantes del

proceso de modelaje que hacen tinica esa experiencia. Por ejemplo, en la

investigacién de Voss y otros (1996) se analizé el efecto de las creencias ra-

cistas de los leetores en la representacién de una situacién en la que habia

que juzgar la culpabilidad de un personaje que cn una situacién era de raza

blanca y en Ia otra de raza negra. En los resultados observaron que las

creencias de los participantes creaban una cierta disposicién en el lector a

interpretar los resultados de acuerdo con ellas (a favor del personaje blanco

cuando eran racisias o viceversa). pero esta interpretacién sc veia también

modulada por Ia situacién (sucesos a favor o cn contra de a culpabilidad

del personaje). Por tanto, aunque los lectores activan elementos esquemati-

cos integran éstos con los datos de las situaciones o de las tareas.

Los modelos situacionales y conceptuales han irrumpido con fuerza en

os estudios de comprension ¥ memoria, entre otros. En los estudios sobre

comprensién de textos, desde las primeras formulaciones de Johnson-Laird

(1983) y de Van Dijk y Kintsch (1983), se viene planteando la existencia de

tres niveles de representacién: a) una representacion superficial del texto

(identificacion de las palabras y el reconocimiento de las relaciones sintdc-

ticas y semédnticas entre elas): b) una representacién proposicional de los

enunciados del texto (relaciones logicas entre los significados de las pala-

bras que forman Jos enunciados); y, como novedad, c) una representacion

Situacional del mundo al que hace referencia el texto. Segiin Graesser, Mi-

llis y Zwaan (1997), la representacién situacional es la que nos aporta datos

sobre los estados mentales de los personajes o sus cambios de perspectiva,

imprescindibles para evaluar la coherencia de las reacciones emocionales

del personaje, para incluir las metas e intenciones de los personajes y las

del propio lector en el proceso de comprensién, para integrar facilmente los

cambios de perspectiva espacial 0 mental que sufren los personajes en una

narracién, o para entender la perspectiva diferente que se produce al adop-

tar, por ejemplo, el rol de comprador o de ladrén cuando se describen las

caracteristicas de una vivienda. En suma, el modelo mental proporciona to-

dos aquellos ingredientes fundamentales para comprender una narracién.

1250

La explicacién de los procesos educativos desde una perspectiva psicolégica

Algunos autores como Graesser, Singer y Trabasso (1994) consideran

que los tres tipos de representaciones (superficiales, proposicionales y si-

tuacionales) se generan opcionalmente dependiendo del tipo de texto (na-

rrativo, expositivo, descriptivo), de la tarea a realizar con el mismo (detec-

tar errores ortograficos, comprender el sentido, hacer un resumen) o de las

motivaciones y los propésitos del lector (distraerse, estudiar). Pero lo cierto

es que cada tipo de representacién tiene diferente persistencia en la memo-

ria. La forma superficial se retiene muy poco tiempo, ya que se desvanece

apenas se traspasa el limite de la frase. La forma proposicional es mas ro-

busta e independiente de la anterior, de modo que se recuerda el sentido del

texto durante mucho tiempo, aunque no recordemos las palabras exactas

Finalmente, el modelo situacional recibe un procesamiento mds claborado

y duradero que proporciona una representacién muy rica de Ia situacién,

sobre todo cuando se trata de modelos conceptuales basados en informa-

cin previa. En suma, la representacién situacional de un texto es la que

implica el nivel mas alto de comprensién y de memoria alcanzado en el

procesamiento de dicho texto,

4. La integraci6n de esquemas y modelos mentales

Llegados a este punto, tenemos que plantearnos si es compatible la nocién

de esquemas con Ia de modelos mentales, ya que, como hemos visto, am-

bas tienen bastante plausibilidad psicoldgica. No obstante, la mera intui-

cién psicolégica también nos dice que no son suficientes ninguna de ellas.

Si s6lo tuvigramos esquemas, el procesamiento de la realidad seria un con-

tinuo déja vu, pues segiin el principio constructivista sélo se aprende, com-

prende y memoriza aquello que ya se conoce. A su vez, si sélo tuvigramos

modelos mentales, nuestro conocimiento del mundo seria un continuo ja-

mais vu, esto es, una sucesién de construcciones episédicas sin un hilo con-

ductor gue las relacionara. Es por ello que se hace necesario postular una

teoria representacional que admita la existencia de ambos tipos de repre-

sentaciones. Es mas, dicha teoria debe concebir el modelo mental como un

espacio operativo donde se integran los trazos esquematicos (cuando los

haya) con los datos episédicos provenientes de la situacién o de la tarea,

La integracién entre trazos esquematicos y episédicos ya venia sugerida

por los estudios sobre modelos mentales conceptuales en los que, como re-

cordard el lector, se integraban los datos esquemdticos del conocimiento

previo en la trama episédica de personajes, objetos y sucesos. También ve~

nia sugerida por la versién conexionista de los esquemas segtin la cual és-

tos no se almacenan como tales en la memoria a largo plazo, sino como re-

des de trazos que se activan y sintetizan en respuesta a una demanda en un

contexto situacional determinado. De hecho, la sintesis de trazos esquema-

ticos se integraria en la memoria operativa con los trazos episédicos del

Bize

modelo mental (Rodrigo, 1997; Rodrigo y Correa, 1999). Asi pues, los mo-

delos mentales son una instaneia representacional que media entre el cono-

cimiento previo del mundo (por ejemplo, las teorias implicitas) y las situa-

ciones.

En realidad, las modernas teorfas representacionales han desplazado el

Enfasis desde lo estructural y estatico hacia lo funcional y dinamico. Los

procesos de arriba-abajo no se conciben como una recuperacién de esque-

mas pasiva (realizada automaticamente), completa (del esquema en bloque)

y estatica (sin ajustarse a las demandas). Consisten en una recuperacion ac-

tiva, parcial y flexible de los trazos esquematicos guiada por las condicio-

nes de la situacién y las demandas de Ia tarea. Ello garantiza el ajuste maxi-

mo de nuestras representaciones del mundo a las condiciones situacionales,

Puesto que las condiciones situacionales jucgan un importante papel en

a formacién de modclos mentales, se esta Ievando a cabo un gran esfucrzo

por investigarlas. Hemos scleccionado tres tipos de condiciones, para ilus-

trarlas con algunos estudios, que se refieren al contexto situacional de acti-

vacion de esquemas, a las caracteristicas pragmaticas del escenario comu-

nicativo creado y a las demandas de las tareas que se realizan en dicho

escenario. Respecto al contexto de activacién de esquemas previos, no es lo

mismo que el contexto situacional propicie la activacién de un esquema

previo en solitario (una teoria) a que propicic la activacién de éste en con

traste con otro puesto (dos teorias). En cl segundo caso s muy probable

que sc activen sclectivamente aquellos trazos de] esquema que correspon-

den a caracteristicas distintivas que no se solapan con las del otro esquema,

mientras que en el primer caso se activarian trazos tanto de los aspectos

distintivos como no distintivos del esquema. Seguin Spiro y otros (1991), la

posibilidad de activar varias perspectivas o de crear representaciones milti-

Ja discriminacién de ideas en

ples sobre un mismo contenido favorecer

ese contenido.

Este fire el caso en una investigacién con adultos en cl dominio de las

concepciones sobre el medio ambiente (Correa y Rodrigo, en prensa). Los

participantes (que eran partidarios de una teoria ecologista) tenian que veri-

ficar y reconocer las ideas de dos personajes sobre el medio ambiente, des-

pués de escuchar sus comentarios sobre una noticia acerea de Ia escasez de

agua, En una condicién, los dos personajes tenian la misma teoria (coniexto

de activacin de unc teoria, ecologista o deserrollista), mientras que en la

otra condicién, los personajes tenian dos teorias opuestas (contexto de acti-

vacidn de dos teorias, una era ecologista y Ia otra desarrollista). Los resul-

tados indican que los participantes verificaron las ideas de los dos persona-

jes y las reconocieron mas rapidamente y con mayor precisién cuando

habian activado dos teorias que cuando activaron sélo una. La misma ven-

taja del contexto de dos teorias se obtuvo en otro estudio, donde se trataba

de verificar y reconocer comportamientos de los personajes respecto al me-

dio ambiente. Estos resultados van en Ia linea de algunas propuestas ins-

‘gress

127

truccionales que consideran que los contextos de aprendizaje mas apropia-

dos para favorecer el cambio conceptual son aquellos que posibilitan el uso

de diferentes perspectivas y permiten Ja elaboracién de miiltiples represen-

taciones de la realidad (véase, por ejemplo, Pozo y Gémez-Crespo, 1998).

En nuesira opinién, el modo en que sc activan los esquemas previos es cru-

cial para lograr esas condiciones instruccionales favorables para el cambio.

Respecto a las caracteristicas pragmaticas del escenario, algunas con-

venciones de la comunicacién influyen en los productos cognitivos 0 mode-

los meniales que en éstos se generan. Veamos como el estatus social de los

personajes de una narracién llega a producir sutiles efectos en la compren-

sidn de drdenes o peticiones (Holtgraves, 1994). En el estudio, los partici-

pantes leian frases incluidas en pequenas historias en las que un personaje

(un jefe hablando con una secretaria o bien una secretaria hablando con su

comipafiera) utilizaba una peticién directa («gPodrias cerrar esa ventana?

Hace frio») o una indirecta («Entra frfo por esa ventana»). Las peticiones

directas se comprendieron con igual rapidez cualquiera que fuera cl estatus

del hablante. Sin embargo, las peticiones indirectas se entendicron mas ré-

pidamente cuando las pronunciaba un personaje de alto estatus que cuando

se trataba de un personaje del mismo estatus. La explicacién es que el mo-

delo mental de la situacién tiene que ser coherente con las convenciones

pragmaticas que rigen la comunicacién entre personas segin su estatus so-

cial. Una de estas convenciones dicta que sélo las personas de alto estatus

pueden emplear formas indirectas de dar 6rdenes 0 hacer peticiones.

Otro ejemplo de la influencia del contexto comunicativo en Ia elabora-

cién de modelos se encuentra cuando se compara el caricter participativo o

de observador de los hablantes en una conversacién. Las personas com-

prenden el contenido de la conversacién de distinto modo segin sea su rol

en el discurso. Concretamente, el modelo mental de la situacién que elabo-

ra un participante directo es mucho mas completo y elaborado que el de un

observador de 1a conversacién. En una investigacién realizada por Schober

y Clark (1989), una persona 4 tenia que comunicar a otra persona B (oculta

por un panel) cémo tenia que disponer las piezas del rompecabezas TAN

GRAM para componer una figura abstracta que sélo A conocia. Ambos po-

dian hablar libremente, pero no sabian que la conversacién estaba siendo

escuchada por otra persona C que debia hacer la misma tarea que 8 sin po-

der intervenir. Los resultados mostraron que C cometié muchos mas erro

res que B en la composicidn de Ja figura final. La explicacién es que 4 di-

sefiaba sus explicaciones en funcién del conocimiento de B y de su nivel de

cjecucién, mientras que C no podia beneficiarse del ajuste interactive que

realizaban esas dos personas. Ahora bien, no siempre el papel del observa

dor representa una desventaja. En una situacién mucho mas natural consis

tente en un debate abierto entre personas que defendian posiciones contra-

rias, Santos y Santos (1999) comprobaron, analizando el contenido de tas

argumentaciones, que los obscrvadores claboraban modclos mentales mas

4. Representacisn y pr 9g sy modelos mentates

Cuadro 4.3 Diferentes tipos de respuestas sobre la forma de la Tierra

(Vosniadou, 1994) y el concepto de familia (Simén,

Triana y Camacho, en prensa) segin la demanda

de Ia tarea

La forma de Ia Tierra ‘Concepto de familia

Kristie (6 afios) Juan (5:5 afios)

E: Qué forma tiene la Tierra? B: (Qué es una familia?

K: Redonda J) Un papa, una mama y un hijo (dimen-

E: ¢Puedes hacer un dibujo de la Tierra _ sion, enumeraci6n, miembros).

que muestre su forma? E: Miguel tiene una amiga llamada Petra.

K: (La nia dibuja un circulo) Cuando Miguel se pone enfermo, Pe-

EB: Si caminas y caminas por varios dias tra va a su casa y lo euida. Cuando

en Tinea recia, donde terminarias? Petra se pone enferma, Miguel wa a su

K: En una ciudad diferente, casa y la cuida. {Son ellos una famt-

Ei g¥ sf sigues caminando y caminando? ia? {Por qué?

K: Por diferentes ciudades, Estados y en- J: Si. Porque se cuidan mucho (dimen-

tonces si estuvieras aqui (la nifia seiiala _sidn cuidado).

el borde de! cfreulo) te saldrias de la B: Jacinto v Verénica se quieren mucho,

Tierra Son ellos una familia? {Por qué?

J. Si, porque se quieren (dimension

afecto).

perspectivistas o centrados alternativamente en las distintas posiciones. Sin

‘embargo, los participantes directos en el debate se enquistaron mas en sus

Propias posiciones, mostrindose menos capaces de entender las de los

oiros. En conjunto, estas investigaciones indican que el «juego comunica-

tivo que se crea en un escenario moldea los productos cognitivos que se

construyen en dicho escenario.

EL ultimo ejemplo sobre la influencia del contexto en la construccién de

modelos mentales hace referencia a las demandas cognitivas de las tareas

que se plantean cn el escenario. En una investigacién sobre las concepciones

infantiles de la forma de Ia Tierra, Vosniadou (1994) planteé a nifios y nifias

de diversas edades tareas fucmales: «,Qué forma tiene la Tierra?» y tareas

generativas: «;Dénde terminariamos si caminaramos en linea recta durante

muchos dias?». Las primeras se pueden resolver acudiendo al conocimiento

inerte aprendido de memoria en clase y desligado de! conocimiento previo,

mientras que las segundas requieren ia claboracién de un modelo mental

nuevo basado en dicho conocimiento, La autora observé que muchos nifios

daban la respuesta correcta con 1a pregunta factual y, sin embargo, mostra-

ban ideas muy distintas con la pregunta generativa (véase el cuadro 4.3),

123m

icolégi

En la misma linea, Triana, Simén y Camacho (en prensa) investigando

el concepto de familia encontraron grandes diferencias entre las respuestas

que daban los nifios y las nifias ante la tarea de definir —«;,Qué es una fa-

milia?»— y la tarea de reconocer —«Dime si son 0 no una familia»— dife-

rentes grupos de personas que aparecen en una serie de episodios contando

sucesos de la vida cotidiana. La primera tarea demanda un nivel avanzado

de construecién del concepto centrado en ta descripcidn del prototipo de fa-

milia, mientras que la segunda puede resolverse sin verbalizar, a partir de la

elaboracién de modelos mentales basados en los casos particulares que han

visio. Las autoras observaron que los nifios pequefios, ante la tarea de defi-

nir, apenas lograban verbalizar una dimensién de familia (numeracién de

miembros, cuidado, afecto, etc.) y, sin embargo, eran capaces de reconecer

més dimensiones (véase el cuadro 4.3). Con la edad, las respuestas tendian

a ser ms coincidentes entre las tarcas. Por tanto, las demandas de las tarcas,

permiten acceder a estados de conocimiento muy diversos cn una misma

persona que, cn cada caso, trata de ajustarse a aquéllas. En los siguientes

apartados analizaremos las repercusiones de la teoria de los esquemas y de

Jos modelos mentales en las propuestas instruccionales que se plantean en

el Ambito escolar y haremos una valoracién de las mismas.

5. El aprendizaje escolar como cambio de esquemas

de conocimiento

En el ambito del aprendizaje escolar, las aplicaciones instruccionales de la

teoria de los esquemas han sido mayores que las de la teoria de los modelos

mentales. Ello es debido, en parte, a que la segunda es mucho mas reciente

y esté menos elaborada que la primera. Pero existen ademés otras razones

més sustantivas que explican este desfase entre la proyeccién instruccional

de una y otra. La propia psicologia cognitiva ha marginado el estudio del

procesamiento episédico en favor del procesamiento seméntico, conside-

rando al primero como un mero proceso de reconocimiento de patrones

guiado por las representaciones semdnticas (por ejemplo, se reconoce una

mesa porque se activa la categoria mesa). Sin embargo, hemos visto en

apartados anteriores que codificar situaciones es algo mas que recuperar in-

formacién de la memoria semAntica. Por otra parte, las tesis constructivis-

tas sobre la construccién del conocimiento escolar también han abundado

en la idea de que el aprendizaje consiste esencialment

esquematica de conocimiento y no en una construccién episédica o situa-

cional. En este sentido, se considera que tanto las tcorias de los alumnos

como las teorias académicas tendrian una organizacién representacional co-

min basada en esquemas, aunque las primeras comportarian versiones mas

simplificadas y menos precisas que las segundas. E} aprendizaje escolar

implicaria pues un cambio de los esquemas cotidianos a los esquemas esco-

@i30

4, Representacion y proc

ognitivos: esquema

y modetos mentales

lares. Después de todo, las ideas de los alumnos pueden ser imperfectas,

pero si los profesores saben transmitirles las ideas de la ciencia no deberia

haber problemas, ya que ambas son compatibles.

Sin embargo, ia supuesta compatibilidad o continuidad natural entre el

conocimiento cotidiano y el escolar ha sido puesta en entredicho en varias

ocasiones (véase, por ejemplo, Rodrigo y otros, 1993; Rodrigo, 1997; Pozo

y Gémez-Crespo, 1998). No estd nada claro que los alumnos, ni siquiera en

a adotescencia, estén cognitivamente preparados para asumir las categorias

y estrategias del pensamiento del cientifico y que, por tanto, sélo necesiten

ilenar sus mentes con conocimientos adecuados. Por otra parte, la dura rea-

lidad que han aprendido con su propia préetica muchos profesores y que los

investigadores han constatado una y otra vez en sus estudios es que tales

ideas 0 concepciones cotidianas no se abandonan tan ficilmente por las de

la ciencia. A partir de esta evidencia, el conocimiento cotidiano de los

alumnos ha sido percibido con tintes negativos aplicandole calificativos

como «previo», «preconceptual», «erréneo» o «alternativon, y el cambio

conceptual, concebido como un cambio drastico de los esquemas cotidia-

nos por los de Ia ciencia, ha estado en el punto de mira de los esfuerzos ins-

truccionales.

Por qué resulta tan dificil lograr en la mente de los alumnos el cambio

conceptual concebido en esos términos? Porque el conocimiento cotidiano

y el cientifico no se distinguen necesariamente por su contenido, sino sobre

todo y muy especialmente por su epistemologia constructiva y por el tipo

de escenario sociocultural en que se gestan. Antes, durante y después de

venir a la escuela, los alummos son personas comunes que estin abocadas a

construir representaciones 0 teorias implicitas sobre el mundo que les rodea

para poder interactuar eficazmente con éste. Pero el sustrato cpistemolégi-

co que guia la construccién de estas tcorias no es el mismo que cl que guia

a construccién de las teorias cientificas. Baste sefialar que en la epistemo-

logia cotidiana la construccién de teorfas no es un ejercicio intelectual de

aproximacién a la exactitud o a la verdad, sino que es un modo de contar

con interpretaciones eficaces y iitiles (que no necesariamente ciertas) para

generar explicaciones y predicciones sobre los fenémenos cotidianos de

nuestro entorno y poder orquestar planes de accién en torno a nuestras me-

tas vitalcs. Asimismo, los esquemas del conocimiento cotidiano se forjan,

como hemos visto anteriormente, a partir de la maquinaria induetiva que

opera en nuestra mente, lo que conlleva que sus productos estén implicitos,

es decir, no sean fuicilmente accesibles a nuestra conciencia y, menos ain,

verbalizables espontineamente. En otras palabras, los alumnos no saben

que poseen tales concepciones alternativas 0 previas a pesar de que se sir~

‘ven continuamente de ellas en sus interpretaciones del mundo. Por eso mis-

mo, las tcorias implicitas no se cambian mediante procesos de comproba-

cién de hipétesis como lo hacen las teorias cientifieas. De hecho, los

cientificos, como personas comunes que son, deben entrenarse intensiva-

7318

La expticacion de tos procesos educativos desde una perspectiva psicolégica

mente para no utilizar los heuristicos 0 procedimientos simplificados que

emplean en su vida diaria para recolectar experiencias con que alimentar

sus teorias implicitas. Por tiltimo, las teorias implicitas se gestan en escena-

rios socioculturales en Ios que las personas practican unas determinadas ac-

tividades y persiguen determinadas metas significativas negociadas entre

elas. Asi, por ejemplo, en el escenario cotidiano no hay examenes, no se

realizan dictados, no se evaliian los resultados y las metas de aprendizaje

son muy variadas y sigucn motivaciones muy distintas a las de un escenario

escolar. Todo ello marea la naturaleza del proceso constructivo y hace que

éste se lleve a cabo en situaciones contextuales muy distintas,

Visto todo Io anterior, no parece muy razonable defender la continuidad

entre el conocimiento cotidiano y el escolar ni postular Ia total sustituci6n

de uno por el otro. En el cuadro 4.4 se presentan diferentes tipos de cam-

bio, calificados como adecuados o inadccuados scgin correspondan a un

proceso de construccién mas o menos éptimo. Entre los cambios inadecua-

dos estaria e] cambio entendido como una total sustitucién o erradicacion

de los esquemas del alumno por los de la ciencia, como acabamos de ver.

Entiéndase que no slo consideramos que este cambio es dificil de conse-

guir, sino que puede ser absurdo y peligroso pretenderlo si atendemos a la

funcionalidad y el sentido del conocimiento cotidiano cuando se utiliza en

su escenario correspondiente. Con ello no estamos proponiendo Ia estrate-

gia de ensefiar el conocimiento escolar al margen del conocimiento cotidia-

no. Tradicionalmente, esta disociacién ha Mevado a que el alumno compar-

timentalice ambos tipos de conocimiento de modo que no haya contacto

entre uno y otro. El conocimiento escolar seria un conocimiento inerte que

sélo se recupera utilizando exclusivamente las claves con que se aprendié,

mientras que el conocimiento cotidiano estaria més activo y listo para ser

aplicado en una gran variedad de situaciones. Por tiltimo, otro tipo de eam-

bio totalmente inadecuado consistiria en la fusién de ambos tipos de cono-

cimicnto. De hecho, sucle ocurrir en muchas aulas que los alumnos yuxta-

pongan o asimilen erréneamente nuevos conceptos expuestos por el

profesor a sistemas de conocimiento anteriores incompatibles con éstos.

Cuadro 4.4 Tipos de cambio en el aprendizaje escolar

Inadecuados Adecuados

‘Sustitucion Enriquecimiento / Ajuste

Compartimentalizacion Reestructuracion

Fusion Coexistencia

Entre los tipos de cambio que serian adecuados por el hecho de estar

asociados a un proceso de construccién éptimo, cabe mencionar la rees-

zr

tructuracién del conocimiento cotidiano. Esta reestructuracién implica

construir una nueva forma de organizar el conocimiento que resulte incom-

patible con las estructuras anteriores, plantedndolo desde nuevos supuestos

de partida. En su forma més sencilla, el cambio supondria un enriqueci-

miento de los esquemas de los alumnos incorporando nueva informacién,

pero sin cambiar la estructura de conceptos existente. Un paso mas alla im-

plicaria un proceso de ajuste, que supondria modificar ligeramente esa ¢s-

tructura por medio de Ia discriminacién entre conceptos que antes estaban

unidos 0 generalizando su aplicacién a casos nuevos. En la reestructura-

cién, en cambio, habria que Hegar a superar totalmente algunas formas de

organizacién del conocimiento cotidiano pasando, por ejemplo, de consta-

tar relaciones causales simples y unidireccionales entre conceptos a con-

templar relaciones causales complejas y sistémicas. Un iltimo tipo valido

de cambio vendria a propiciar la coexisiencia de varios esquemas en la

mente de los alumnos, tanto cotidianos como de Ja ciencia. En este caso,

los esfuerzos instruccionales estarian encaminados a lograr que los alum-

nos diferencien entre varias interpretaciones de un mismo fendmeno o si

tuacién y aprendan a usarlas discriminativamente en funcién del contexto

de uso. Segiin esta perspectiva, los esquemas de los alumnos no son sélo

«otros» esquemas distintos a los de la ciencia, sino que van acompaiiados

de unas «praxis» de utilizacién y unos «entornos» de problemas a resolver

que son distintos a los de la escuela. Por ello, lo adecuado seria fomentar la

flexibilidad del alumno para cambiar de perspectiva conceptual y ayudarle

a que tome conciencia de las relaciones entre los diversos esquemas inter-

pretativos de la realidad.

Todo lo anterior nos leva a reflexionar sobre cémo conseguir el objetivo

prioritario de la instruccién escolar centrado en propieiar transformaciones

en los csquemas de los alumnos para adecuarlos a los de la ciencia. Ingé-

nuamente, hasta hace poco se pensaba que el cambio de esquemas podia

ser total y se podia lograr con intervenciones a corto plazo. De abi el estado

de frustracién que ha presidido los primeros intentos de lograr esta meta

instruccional. Como hemos visto, hay otras posibilidades de cambio mucho

mds realistas y acordes con la funcién adaptativa del conocimiento cotidia-

no antes, durante y después de la escolaridad. Ademds, se empieza a ser

més consciente de que estos cambios de caracter esquematico son, en todo

caso, el objetivo final a lograt. A medida que se va conociendo un poco

mejor el proceso de integracion entre esquemas y modelos mentales que

hemos analizado en el apartado anterior, va estando mas claro que los cam-

bios a corto plazo no se producirian en los esquemas, sino en los modelos

mentales que se nutren de éstos. Por ello, consideramos que el camino para

alcanzar el objetivo final del cambio de esquemas pasaria por propiciar

cambios situados en los modelos mentales de los alumnos

mi

w

we

La explicactén de tos

6. Consideraciones finales: algunas falacias

sobre la construccién del conocimiento

ocesos educativos desde ana perspectiva psicolégica

Como hemos visto, la omnipresencia de la teoria tradicional de los esque-

mas en las propuestas instruccionales en el Ambito escolar ha sido, hasta

muy recientemente, la norma. Este éxito ha venido acompaiiado algunas

veces de supuestos 0 interpretaciones erréneas sobre el funcionamiento de

los procesos constructivos en el escenario de aprendizaje escolar. En este

apartado final revisaremos criticamente, a la luz de lo anteriormente ex-

puesto, algunas de esas falacias que han desorientado mas que guiado la

Practica educativa,

En numerosos modelos instruccionales inspirados en la teoria de los es-

quemas se plantea la idea de que el profesor debe tener cn cuenta los cono-

cimientos previos de los alumnos para ponerlos en relacién con el conoci-

miento escolar. Sin embargo, no se hace mencidn al tipo de escenario de

aprendizaje que debe disciiarse para activar el conocimiento previo en con-

diciones que favorezcan tal integracién. Como hemos visto, los esquemas

que organizan el conocimiento previo se recuperan de modo distinto segin

sean las condiciones de! cscenario de la construccién. {Cudles son csas

condiciones? En primer lugar, se suele asumir implicitamente que en dicho

escenario se debe off alternativamente la voz del alumno y la del profesor,

© viceversa. Desde la moderna teoria de los esquemas y de los modelos

mentales no esté claro cémo los estudiantes, con este aprendizaje basado en

4monélogos», podrian llegar a integrar ambas voces y valorar dialéctica-

mente sus contenidos respectivos. En cambio, estas teorias asumen que,

para que ello ocurriera, el escenario deberia permitir la activacién de pers-

pectivas multiples (la del alumno, la del profesor 0 incluso la de otros com-

pafieros) en el propio modelo mental de los alumnos, con el fin de que éste

refleje una pluralidad de «voces» sobre el mismo contenido.

En segundo lugar, €] escenario de la construccién de conocimiento suele

concebirse en muchos modelos instruccionales como un escenario desper-

sonalizado e inmerso en un vacio comunicativo, Sin embargo, los modelos

mentales asumen que €] conocimiento episédico siempre incluye un punto

de vista (ya sea nuestro o de otros) y estd inmerso en unas coordenadas es-

pacio-temporales y en un contexto de intercambios comunicativos que si-

guen sus propias reglas pragmaticas. Asi pues, el papel de las personas en

las situaciones de prictica discursiva es un ingrediente fundamental que

moldea la calidad de los productos cognitivos que se generan en dichos

cenarios. Fl profesor debe saber que con su disefio del escenario interperso-

nal esta impulsando u obstaculizando la calidad de los aprendizajes de sus

alumnos.

En tercer hugar, otra falacia muy extendida consiste cn suponer que las

tareas académicas que se plantean a los alumnos son neutrales respecto a

los productos cognitivos que éstos elaboran. Sin embargo, la teoria de los

Bis¢

modelos mentales asume que la demanda de la tarea modifica el producto,

ya que, en cada caso, los alumnos construyen un modelo de la situacién

acorde con tales demandas. Los productos del aprendizaje, aunque se ge:

tan en Ia mente de los alumnos, estin pues bajo el control del profes

cuando disefia las tareas académicas en el escenario.

En suma, en las propuestas constructivistas habria que cambiar el énfa-

sis estruciuralista que se ha puesto tradicionalmente en la sustitucién de!

conocimiento previo, por un énfasis fimcionalista en la tarea de diseftar eui-

dadosamente sus contextos de utilizacién. Segtin este punto de vista, el pro-

blema no cst en que los alumnos tengan conocimientos previos crréneos

segiin la ciencia, sino en que los activen en contextos que no estin disefia-

dos adecuadamente para permitir la construccién del conocimiento escolar.

Algunas propuestas instruccionales van ya en el buen camino de situar el

Enfasis en lo contextual, como por ejemplo, las teorfas de la cognicién si-

tuada y compartida socialmente (véase, por ejemplo, Brown, Collins y Du-

guid, 1989; Resnick, Levine y Teasley, 1991). Estas propuestas subrayan

precisamente el caricter eventual y determinado contextualmente del cono-

cimiento que se genera en los escenarios socioculturales. Fs una pena que,

a pesar de la gran coincidencia entre los planteamientos de las teorias de la

cognicién situada y compartida y los de la moderna teoria de modelos men-

tales, los partidarios de las primeras sigan luchando contra el fantasma

«amentalista y solipsista» que, segiin ellos, ronda en las teorias cognitivas de

los esquemas y modclos mentales. En nuestra opinion, si bien ésta fue una

critica justa hasta hace unos afios, en la actualidad se estén dando pasos

muy firmes, como hemos podido comprobar, hacia una teoria de los mode-

Jos mentales que es sensible a las variables contextuales y pragmiticas del

escenario de la construccién.

Aunque no debemos ocultar que queda mucho por conocer sobre los

procesos integrativos en la construccién episédica del conocimiento, nos

atrevemos a formular una conclusién final: todo conocimiento, por muy

abstracto y conceptual que sea, se construye en un escenario espacio-tem-

poral, con personas que lo activan bajo determinadas condiciones y formas

de intercambio comunicativo, mientras realizan tareas. Todos estos ingre-

dientes situacionales moldean el proceso constructivo. Salimos asi del en-

foque

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- El Santo Rosario Con Meditaciones Lasallista 2409Document34 pagesEl Santo Rosario Con Meditaciones Lasallista 2409Carmen ArriolaNo ratings yet

- 28342-Texto Del Artículo-78762-1-10-20170323Document16 pages28342-Texto Del Artículo-78762-1-10-20170323Carmen ArriolaNo ratings yet

- Advocación MarianaDocument2 pagesAdvocación MarianaCarmen Arriola100% (1)

- Guía de Trabajo Asignatura 4 Unidad 1 VigotskyDocument18 pagesGuía de Trabajo Asignatura 4 Unidad 1 VigotskyCarmen ArriolaNo ratings yet

- Plantilla Hojas de TrabajoDocument1 pagePlantilla Hojas de TrabajoCarmen ArriolaNo ratings yet

- AccessDocument1 pageAccessCarmen ArriolaNo ratings yet

- Segundo Básico - ExcelDocument2 pagesSegundo Básico - ExcelCarmen ArriolaNo ratings yet

- N ETWPRKINJDocument3 pagesN ETWPRKINJCarmen ArriolaNo ratings yet

- Proyecto AdecuaciónDocument19 pagesProyecto AdecuaciónCarmen ArriolaNo ratings yet