Professional Documents

Culture Documents

Diana Bellessi PDF

Diana Bellessi PDF

Uploaded by

Mighht970 ratings0% found this document useful (0 votes)

8 views15 pagesOriginal Title

Diana Bellessi.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

8 views15 pagesDiana Bellessi PDF

Diana Bellessi PDF

Uploaded by

Mighht97Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 15

Altea, Taurus, Alfguara, S.A. de Ediciones, 2011

Leandro N. Alem 720,

(1001) Giada de Buenos Aves

mafagvarn.comar

IsmN-078987-04-20909)

echo el depo que indica a ey 1,785

Iempreao en Ura Pinal Uraguay

Primers edie octubre de 2011

Disco de apa: Adviana Yoel

Imagen de ap: © Su Blache Bid of the Opn Foes

Beles, Diana

La pequefia 2 del mundo, - aed. - Buenos Aires: Aguiar,

eas Taurus Alfaguara 2011

158 ps 2x3 em

ISBN 975987-0620500

1. Ensayo Argentino. Tia,

cop ates

eli creme asec Sasa arn neni

‘mehr puce mr conte de ea en a propa neck

Qa MCE

Esa pequeia vor del sueiio o de la vgilia més atenta

que la idiota de la familia escucha, los ojos fijos en la

gloria de las formas. Intenta traducirla con las mismas

herramientas inocentes del vulgo, pero la engola a ve-

ces, la encierra y no deja a la gracil melodia fluir por

donde quiera. Esa pequefia voz que escribe los poe-

mas. Quién, sino ella, podria decir nadie se baiia dos

‘veces en el mismo rio, Arcaismo sutil de un pensamien-

to que no desea ir mucho més alla de la ofrenda o la

celebracién de diminutas revelaciones repetidas siem-

pre, una y otra vez sobre la huella de la conciencia hu-

mana, Pura emocién que se traduce, se enfria como

condicién ineludible del recorte y vuelve a llamear, con

fortuna, por gracia de resurreccién sonora a cuyas an-

‘cas sentidos y significaciones se tejen como jaez que

permite la monta del caballito flameante.

La vor del poema, la voz que el poeta cree su voz. Su

condicién de vanguardia consiste en ser retaguardia,

vigia del fondo, tragafuegos que se funde con la dti-

ma silueta anénima del cortejo de la feria. Ella lo sos

tiene, desde lejos, desde atrés, y lo impulsa a ser la

‘eresta, Fondo y figura moviéndose fugaces bajo el

tambor del corazén.

Las tareas de esta voz: permanecer atenta a lo initil,

a lo que se desecha, porque alli, detalle infimo, se alza

para ella lo que ella siente epifania, Las tareas de esta

vor: deshacer las cristalizaciones discursivas de lo ttily

tejer una red de cedazo fino capaz de capturar las asti-

llas de aquello que se revela. Atenci6n y artesanfa. Las

tareas de esta vor: desatarse de lo aprendido que debe

previamente aprenderse, y disminuir asf los ecos de las,

voces altas para dejar ofr la pequefia voz del mundo. La

vor.es.a menudo correcta, es inteligente, es interesante,

pero no es la vor del poema, se ha quedado en las fases,

de su formacién, se ha desatado del fondo que le da su

ser yya no fluye por el rio que a ambos alimenta. Se ha

cortado, entonces, la marea, y la lengua es lengua

‘muerta, no importa cuan famosa sea la patética figura

Si, yo es otra. Yo es en otras, No en mi voluntad de

enunciacién. Pero quizis sien la crianza de mi alma. Si

1 estilo es el espiritu individual, éste es simplemente

quien Hleva a cabo el recorte, quien rastrilla en el océa-

no del gran rumor donde el vulgo canta,

Yila epifanta de este canto es, a veces, sentido ya ve-

ces herida del sentido. Si la orfebre engarza bien las

ry

sas de a hoguers,crdmenesIminows gus

re dor volendo' ser materia opaa,entonees¢

pense compones el pocma, es una cenit que

Fagot de quien lee, ante la esucha, wee &

Iii ealcridaesplndeciente wielweaser de quien

ee gel alg. Por un instante parade y da

ent da meron dl ror Se cle el esa

» ica poseeambignlavox pequetia Nice

aerate rij, exit cerca, Construi espeismos

Muicnosayaden avernos oh el ese.

la poesia.

i

E Que decimos cuando decimos treo 0, mas bien,

GileS son los ecos que la palabra porta como una este-

la? Lirica es una vor desnuda en la impudicia de yolver-

se sobre sf hallar, en lo profundo del yo, aquello que

lo rebasa, aquello que ‘ambién le hace lugar de habla

cuando se hablan las pequefias cosas, las pequefias vo-

ces en concierto. Una voz siempre impiidica frente ala

escena literaria, a sus modas, a sus diminutos pero po-

derosos espacios medisticos donde se construye la eri-

tica y la fama de la época. Impiidica por desatenta, por

seguir su propio canon cuando siente que ya ha paga-

do el peaje del entrenamiento y el saber, y le resta un

saber de desobedecerse, de no ir por los caminos de su

propia plusvalia: es decir, lo que ha demostrado, 0 lo

que la escena espera wuelva a repetirse. No se desplie

82, se repliega. Yen este replegarse ahora de pudor ex-

tremo, miisica y pensamiento bordean el vacio del si-

lencio, Qué hace la voz lirica sino volverse a preguntar

las mismas y viejas cosas que el espiritu humano borra

m

jiempre y nunca olvida? Por eso, con leves variaciones

re la misma nota, esta voz es siempre arcaica. Reedi-

1 asombro primero, el asombro final frente al mun-

jo atravesado por el tiempo.

Y para hacerlo busca las viejas huellas. Rastrea tradi

jones propias y ajenas de la mirada, de la lengua. Se

eja levar por los caminos de la fe, fe que previamente

hha desobedecido. Lo que resta, canta. Lo que se ha for-

talecido en los desiertos de la duda volviéndose fe per-

sonal, mitologia propia por tocar alguna variacién de

Diografia y de época sobre la misma nota humana. Can-

1a, si, canto lirica, la vor como instrumento, trémolo,

crescendo, diminuendo... Ganar 0 perder ya no hacen

‘eco, apretado contra el pecho el sentido se ha vuelto

muisica, libre albedrio que quiere pertenecer al con-

cierto, Confia, esta vor, en una cualidad de la em

{ntensa y distanciada sin embargo, escucha su vibrato y

allerta se deja ir cuando siente que se habla de lo otro y,

asi, se habla de mi, Desfondada, como la ligrima en el

‘alma de Eckhart que roza a Dios, la voz lirica halla la

{ntimidad del yo cuando en lo mirado lo extravia.

Canta en la frontera, en el borde que medita entre la

vida y la muerte y que jamas sutura, salvo en los instan-

tes enamorados cuando cree percibir la unidad perdi

dda en la conciencia, y siente a la muerte como el des-

borde de la vida, su plenitud, el regazo que no deshace

sino que envuelve y contiene en el vacio la perfec

de las formas s6lo posibles en la continua transforma

6n que les ofrece el tiempo. El vacio como objeto de

B

J groseria de muesa aide y nuestro miedo.

Man fe tendo y alg remoto de Ia vrdad mas

Sipercnencia quis ena. por un insarte

edo clayercon cl maranaenelcspacio dela er

ates leyenda lav ea. Tan pererbada por el

pth hecho su amante yen el climax mee a

Meader voces deo viventeen wu dich a0

ren rept as misma cos en ev arian. Ave

or acana como un mantra ona orion pero

ascnpre sin saber, aqui ll, con los matics

Tanehe oscar porque se que elebraoimpos-

ents duraignTembla sy noshaceemblaresta

y Nor recur Toque pornos y no haces, 10

ie queremon, lo que ereemos ser, hacer, HO To que

tick Non eeuerda a otro, nesta infinite.

la sabia artesanfa a la que la individualidad se aboca,

€1 eco de los actos, un mapa, un holograma invisil

para las formas venideras. El fulgor efimero de est

instantes en que la voz se alza 0 se quiebra sin nada pa

ganar ni nada para perder —Nietrsche lo lamaria ¢

espacio de la tragedia— esta colmado de amor, porqy

el yo es visto desde lo otro, en la hermandad de lo

viente, con la esperanza de la unidad o el horror de |

‘mortal y lo escindido, Uno en la cadena de lo otro y otra

en la contemplacién o ilusién de ser desde lo mirado,

Cada briza de hierba, el insecto, el humano, el gatito

ronroneando se wuelven sagrados, fragiles y eternos

porque desde alli, en magica transformacién, el yo nos

mira, el yo es otro en cerrado circulo de amor: Si, Simo-

ne Weil, nuestro derecho se transforma en obligacién

voluntaria, ligera y sin peso, Recortados del ser retorna-

‘mos a su unidad, como diria Levinas, frente al rostro

necesitado del otro, frente a la decision de sostenerto.

En esos instantes donde la vor lirica canta, ella, no el

poeta, ha rozado finuras del alma humana. Desapren-

de después de haber aprendido, recuerda lo que no ha

olvidado nunca, pero ahora tiene verbo, tiene musica y

‘wuelve a casa, al cauce profundo del rio donde la vor

del mundo canta,

Por eso se nos hace ajeno y retorna propio el poema

yaescrito, en nuestra condicién de lector. Tan intima la

subjetividad alerta a minucias de la vida cotidiana, tan

sostenida por el yo la mirada, y se devela, sin embargo,

distante a toda confesi6n, propia por extraiia, fina en

i

vay.

EN LA INTIMIDAD DEL HABLA

Liacxperiencia de ta poesia surge muy tempranamen-

te en la vida del ser humano, un momento antes de la

apropiacién del lenguaje, cuando agrestes atin nos ex-

presamos en el grito, el Ilanto, la risa, las ecolalias con

sus cacenas repetitivas llenas de matices y las primeras

adquisiciones silabicas que se mezclan y se hibridan

creando una lengua de frontera, duefia de capacidades

ritmicas, de un poder significante que luego nunca po-

dremos igualar. Alli sabemos que el Ienguaje canta y

que no proviene sélo de nuestra cabeza, sino también

de nuestro cuerpo, del rumor de la sangre y el halito de

nuestra respiracién; una cosa viva en continuo movi-

miento y consonancia que se cruza en sineron‘a, conti-

giiidad, asintonia con el vasto susurro que emite lo vi-

viente y aun lo mecinico, Presos y salvos al mismo

tiempo en la cercanfa de la voz.

a

El proceso de socializacién al que somos sometidos

nos aleja progresivamente de esta experiencia prime-

ra del habla y madre de la poesfa. Pero no del todo.

Una de cal y otra de arena: es mucho lo que perdemos

y mucho lo que obtenemos. La nostalgia de aquel mo-

‘mento primicial, nuestro nacer al lenguaje amarrados

ala vor y al tiempo como presente, vuelve cada

cada rato, y encuentra las maneras de expresarse en el

habla cotidiana. Lo vemos en innumerables situacio-

nes, cada ver que los cédigos formales de socializa-

cién, ampliamente fundados y construidos para repri-

mirla, se adelgazan, Vemos su reaparicién en espacios

colectivos como las canchas de fiitbol y las moviliza-

ciones masivas, las bailantas y los conciertos de rock,

los recreos de las escuelas y de las fabricas y de las ca

celes, el potrero de la esquina y los grupos adolescen-

tes por la calle; pero también en su faz intima, cuando

no tenemos nada que temer, cuando hay confianza y

la lengua se desata, con los amigos, con los amantes;

en la intimidad més profunda, el lenguaje enlaza su

experiencia primera al presente y s6lo le importa el

sentido como un sagrado secreto, hondo dentro nues-

tro, que queremos dar o recibir de otro como si fuera

una comunién:

Y allf volvemos a experimentar, muy de cerca, eso

que llamamos poesfa.

Una de cal y otra de arena, dije, lo que perdemos

no del todo— y lo que obtenemos. Mientras somos

forzados, si, pero simultineamente y con suerte, si

ogramos transformarlo en el largo acto de creacién

que significa vivir con los otros —en el mundo que nos

es dado y que también sofiamos modificar—, adquiri-

‘mos la historia entera de la especie humana, 0 sus va-

riados relatos, y su sueio del futuro. Es decir, el tiem-

po como extensién, el tiempo revelindose también

como reflexidn sobre nosotros mismos y los demés, al-

zndonos en el mundo infinitamente rico en su varia-

in y siendo a la vez arrojados a él, con una concien-

cia de pasado y de futuro que también puede mostrarse

como pesadilla de la que querriamos despertar. Apren-

demos a ser uno en la larga serie de los otros que nos

otorga nuestra propia humanidad, por empatfa, iden-

tificaciGn, discernimiento, compasin y, por sobre to-

das las cosas, confianza y amor. Aprendemos el limite,

la cartuja donde el alma, como el canario en su jaula,

canta su libertad. Y alli volvemos a experimentar, muy

de cerca, eso que llamamos poesia.

éQué quiero decir entonces? Que el habla, zona de

frontera del lenguaje que se niega a ser puro simbolo,

‘osu muerta abstraccién, y anhela permanecer més cer-

cca de las cosas; que se realiza en un combate contra

misma y las formalizaciones excesivas de la sintaxis; que

ataca los significados a veces en rigor mortis de la mera

comunicaci6n y apela a trastocarla para que hable de

nuevo, dirigida al cuerpo, a la mente, al corazén de

otro, es la cuna de la poesia.

Hondo en los otros, nos encontramos a nosotros

mismos; hondo en nosotros mismos, encontramos a los

otros. Este parece ser el saber de la poesia, Para ello

debe abandonar las superficies de la lengua; es alli

cuando entabla batalla con sus normativas y, por su

puesto, las usa al mismo tiempo, no se queda fuera de

elas, como tampoco el habla lo hace, porque comple-

tamente afuera no resta humanidad. Ambas deben

aprenderlas para desaprenderlas y retenerlas a la vez,

para ablandar las paredes del lenguaje y que éste sea,

como la materia, aun la més inerte, pura energia co-

nectada con la voz.

La poesia tiene a su favor la misica, es decir, un

recorte del rumor sin fin, La misica que aparece

como ritmo yle da vida al verso, a la estrofa, al poema

entero, volviéndolo un organismo viviente, otorgan-

do mis y nuevo sentido a los significados. Miisica de

base —tambores, contrabajos— que arma los cimien-

tos, las paredes, que alza el techo, construyendo el co-

mienzo y el final del poema. Podriamos llamarla ma-

croestructura, sostenida por la duracin silabica de sus

versos —aun fuera de las tradiciones métricas—, sus

silencios representados por los cortes 0 cesuras y pro-

longados por los espacios estréficos; encabalgamien-

tosy sincopas haciendo su juego; y las glosas, acapites y

codas silos hay. Por sobre todas las cosas son los acen-

tos internos de un poema, en cada verso y en el con-

junto, dndose santo y seiia de timbales y platillos, los

que tejen este ritmo, los que hacen de este didlogo mé-

sco, la poesta, en su extrema brevedad, algo de infini-

tos matices que puede volver a leerse una y otra ver en

la delicia de la repeticién y descubriendo siempre algo

nuevo, algo que se nos escapara antes 0 que resuena

ahora como nunca lo habia hecho. Y en este misterio-

so goce musical, pleno de recursos dirigidos a la subje-

tividad del que lee 0 del que escucha, con capacidad

de resaltar ciertos espacios seménticos y desplazar

otros, abriendo puertas y ventanas a la emocién aten-

ta, se hacen presentes miriadas de imagenes que se en-

cadenan, portadoras de sentido, de légica, de cohe-

rencia, de voluntad de decir. Un tiempo més largo: la

duraci6n del poema, y centenares de instantes que en

su lectura a veces lo contradicen, lo desestabilizan,

como sucede en el habla misma, y nos arrebatan.

El habla y a poesia juegan poniendo cara de péquer

con similares procedimientos, por eso la poesia es a

menudo desderiada, vista como una nada; padece una

precariedad cercana a la del habla misma, pero hay

algo alli que busca presentarse, y hay una sed que la re-

clama, En el habla, la entonacién, por ejemplo, puede

desmentir lo que el enunciado légicamente construye

como su afirmaci6n, y el poema hace eso de mil mane-

ras, con algunos de los recursos que he mencionado

antes, Puede haber un programa en la escritura de un

libro de poemas, pero el poema es mas bien el acciden-

te del programa, El habla y la poesia se hermanan en el

asalto al tiempo; el tiempo donde el poema y el habla

toman al yo por sorpresa.

€Qué tiene de particular un poema? Es tan breve

{que podria ser leido de a caballo, en el tranvia oa bor

do del colectivo suburbano que va cada dia del desierto

a la ciudad. Es tan pequefio y cabe un mundo, donde

puede entrar un héroe a la intemperie, es decir el lec-

tor anénimo, y encontrarse con los otros, los que le

dan su humanidad, Ademés nuestro idioma respira en

versos. Es por eso que tantas coplas y canciones popu-

lares estin escritas en versos de ocho silabas, porque el,

ritmo del idioma castellano tiende a hacer su pausa

alli cuando lo hablamos, por eso es facil retener el oc-

tosflabo, aprenderlo de memoria, yvade boca en boca,

de oreja a oreja,

En nuestra posicién de lectores, entonces, tenemos

un largo y viejo trato con la poesia, actualizado cons-

tantemente en el ejercicio del habla que, mientras més

afectiva, mas se aleja del discurso formal y mas fulgura

en la temporalidad del instante, Sin embargo, no va-

mos a decir que es lo mismo. Aunque ambas son hijas

de dos tradiciones que se cruzan y se renuevan conti-

nua y mutuamente, yendo una por la pagina escrita,

apelando al ojo tanto como a la oreja, yla otra, acampo

traviesa, porque el habla corre como el torrente de un

rio que no pretende fjaci6n; més atin, halla en la no fi-

jaciOn su yacimiento de oro, su rica paradoja que le

permite ser un esclavo liberto, un gaucho detris de la

frontera, un compadrito en la cornisa del arrabal, una

renegada que escapa del modelo tinico de familia. En

su no fijaci6n, su velocidad, su chifladura en el aire, su

capacidad de saqueo y reconversi6n, su ligadura con el

cuerpo y la posibilidad de ser completada por el len-

guaje de los gestos y los variados tonos de diccién, alza

su brillo y su poder de resistencia.

El poema, en cambio, pide ser escrito. Pero asf como

tuna copla hace su largo camino hasta cerrarse en lo

mejor de si, rueda como una piedrita que en su viaje se

transforma en diamante duro y fino, leno de brillo y

sentido; asi, de la mano de su autor, el poema busca es

tabilizarse —desde su necesidad de decir y a través de

los poderes del oficio especifico— en lo mejor de si. Es

escrito, pero no nace muerto. Vuelve a abrirse en cada

lectura, en la magia del dilogo secreto con su lector,

el cual nunca existiria, Sélo solicita nuestra aten-

ci6n, nuestra entrega por un momento, para que am-

bos, poema y lector, bailen lenos de dicha en la pista

Luego cada uno se replegara hasta que legue nueva-

mente la cita, con el mismo © con otro, pero mas se

baila, mejor se baila, y masse lo disfruta

‘Todos pasamos por la experiencia de la poesia des-

de muy temprano, desde nuestra experiencia inicial

cen el habla, y descubrimos allf nuestra sed de los otros

y los limites que ello nos impone. El poema, quien lo

escribi6 y quien lo lee se alzan en su intemperie, y tam-

bién lo hacen el dolor, la dicha, el anhelo de justicia

frente a la opresi6n, el suefio de una vida mejor, ser

saciados en la confianza yen el amor que podemos dar

cuando nos han sido dados.

Ya en otra ocasién he comentado cuanto me intere-

sa observar el retorno de expresiones y modalidades,

de la lengua ligadas al pasado, “Releo a Payr6, a Lynch,

a Fray Mocho... —me comentaba tiempo atras Jonio,

Gonzélez, un amigo poeta que emigré a Barcelona

a

hace mas de veinte aftos—, y me quedo ahi, colgado

de una expresi6n 0 de una frase.” Yo me decia: es el

exilio, claro, la manera de aferrarse a un castellano re-

gional en estado de peligro; es la edad, me decfa, si

también yo lo siento aunque lo llame de otra forma,

aunque lo lame cuestidn de clase y la lengua de mis

mayores; no, es la tradicién del realismo, me deci

‘que vuelve para intentar alguna representacién de es-

tos afios irrepresentables, la frontera, el desierto de la

desocupacién y del hambre. Es un arreglo intimo, me

dlecia; 0 no, es la vieja baraja de los que quedan senta-

dos en la cornisa, del lado de la civilizacién queriendo

hablar de la barbarie; el criollismo contraataca, me de-

fa, siyo también puedo recitarle un verso de Ascasubi

© de Hernandez, y asi... Unos aftos después, Nini Ber-

nardello, poeta ala que admiro, me comentaba: “Ando

con Juan Moreira”, la miré y prosigui6: “Extranamente

viene con mi madre, 0 con la i debiera decir;

cruza unos paisajes..”. Me quedé pensando que, a fi-

nes de los noventa, Mate Cocido —ese bandolero qui-

74s vuelto anarquista por el imaginario popular—y toda

mi parentela llegaron de visita; el fuera de la ley yun

habla con rémoras del pasado familiar, marcada por

una pertenencia de clase humilde y rural, un buen dia

tocaron a mi puerta. No puedo dejar de asociar estas

coincidencias que acabo de narrar con aquella litera-

tura popular de altisimo consumo que hace mis de un

siglo hacia su aparicién y ganaba un trono plebeyo

cuestionado por la cultura letrada, mientras el pais se

alfabetizaba aceleradamente. Ahora el proceso nacido

de aquella ficcién liberal sobre un progreso ilimitado

‘muestra sus limites materiales en el desarmadero de la

historia presente, No s6lo aumentaron los indices de

e

analfabetismo, sino que la escuela piiblica en su proce-

so de destruccién tampoco puede garantizar la forma-

ci6n de lectores. Y en la coyuntura de este desamparo

que amenaza violentamente el equilibrio del tejido so-

Gal, hizo su aparicién una poesfa urbana en la que fa

erosi6n del lenguaje y de los cédigos que sustenta se

volvieron ferozmente visibles; aquello que olfa mal su-

bié a la superficie construyendo un espejo ante el cual

era imposible denegar la imagen que reflejaba. Y al

mismo tiempo, como un cedazo que recogia fragmen-

tos del pasado, fuertes e6digos de la palabra parecie-

ron volver a resonar en otras poéticas

Reaparecfan en ellas frases entresacadas de una len-

gua que invent6 en parte el criollismo, remedando el,

habla popular, creadora de antihéroes legendarios, jus-

ticieros de frontera fuera de la ley que robaban al pode-

roso y al mismo tiempo repartian bienes y valores ins-

criptos en la lengua. “Si, por ejemplo, 30 les garanto

—dijimos casi simultineamente con mi amigo Jonio—;

© leday mi palabra, cémo no,”

Huellas de una lengua rebelde que ya habia librado

esta batalla dentro de la misma tradieién, contra una

tendencia que se proponta fijar el arquetipo de lo na

cional afirmando en su decir el tinico modo de ser ar-

‘gentino, hasta culminar en el Lugones apolineo de La

_guerva gewcha. Y contra la que también se al26, como con:

tracara revulsiva, el desorden grotesco que hoy podria

mos ligar al llamado realismo sucio de los noventa, En el

mito personal, aquello que en un momento anterior

a

fuera tan reparadoramente visto como la recuperacién

dle una sintaxis de familia y de clase se reabre ahora de

forma inquietante, La apropiacién y reinvencidn del

habla de los desposeidos, de los condenados a muerte

de su tiempo, llevada a cabo por ambas tradiciones li-

bertarias, tanto la parédica como la lirica, las hizo tran

sitar por el mismo campo minado donde acechaba el

peligro de afirmarse engafiosamente en esa apropia-

ci6n. Alfin y al cabo, una se pregunta si no sera como el

gaucho que escuchaba los versos de Hernéndez en la

pulperia creyendo que hablaba de él, o que él mismo

hablaba; o si una no sera como el propio Hernandez,

ese sefiorito de ciudad realizando una operacién que,

en su mejor alternativa, pareciera prestar ofdo, si, yen

4a peor, podria actuar de un modo paternalista acom-

paiiando al proyecto dominante desde los arrabales

que éste siempre admite

La historia de la lirica parece referir a ciertos tpi

os desplegados en el poema con relacién a la presen-

cia de la subjetividad. Asi, lejos de sostener un yo inal-

terado, carga con todas sus transformaciones; incluso

las de un yo que se desarma a si mismo, que actia des-

ereyendo de su unidad, descreyendo de su identidad,

incluso en la duracién de un poema. Todos sabemos

que el yo litico es una construcci6n, pero mientras al-

gunos pretenden disolverlo, otros lo afirman en su.

rearmado, pasando por un proceso dialéctico similar

al de la destruccién y reconstruccién de una ética. Si

pensamos entonces en la intimidad del habla, se abre

uuna dimensi6n inquietante, y es ésta: que quizas haya

poca intimidad, A su vez, sino hay un yo, dificilmente

hhabré un nosotros Siel yo no logra darse un lugar en el

poema, tampoco existiré un lugar para que entren

otros en él. {Cémo pensaremos esta lengua que imagi-

namos comtin y propia al mismo tiempo, con sus in-

flexiones de época y de clase, pero que heredamos tan

marcada por procesos poco santos, para dar lugar a

decir yo? Da la impresin de que el yo tiene que reunir

a ese nosotros, ylo hace desde una afirmacién que per-

mite la existencia del poema.

Pensar en la intimidad del habla es incluir esta espe-

cie de lucha ética que se da en el espacio del poema y

enelseno de la lengua. Una lucha de poder. No refiere

a una relacién idiica con una verdad que siempre lo-

graria traer, sino que el poema se alza en ella si abre un

lugar de vacilacin, de ruptura y reunién incesantes.

La parodia saca lo podrido de la herida, la mirada ino-

cente y afirmativa la sutura, Dos movimientos que se

necesitan entre sf. Quizas entonces la intimidad del ha-

bla en el poema sea una guerra, y si algo vuelve a ella

desde el pasado para representar el presente, es por-

que se banca esta guerra ysoporta no ser Ginica, no defi-

nirse como esenciay creer que trae la lengua del infier-

no 0 del paraiso,

Los pasillos que conducen del recinto de la inti

dad a solas, su luz y su sombra, hacia aquellos espacios

que compartimos con unos pocos, permanentes y cam-

biantes a lo largo de la vida, parecen siempre comuni-

‘cados. No nos imaginamos sin los otros, y en los bas

dores donde cuelgan los espejos de la casa, un pas de

7

ee

dees los refleja acompaixindonos, a veces con gracia ©

con asfixia que se resuelve en la proximidad nueva

mente enternecida 0 en la distancia intermitente

Cuando estamos a solas, sus pequefios fantasmas cons

tantemente nos atraviesan y convocan en la luz y en la

sombra donde baila la pagina que escribimos. Ni atin

en el delirio de sentir la soledad mas sola podriamos

desatarnos de su compaitia que nos interpela ya la que

interpelamos.

Sabemos que pasillos més vastos en la penumbra

‘mas difusa se extienden hacia otros en espacios geogra-

ficos, culturales, hist6ricos; que yo esta lleno de otros, y

existe en las multiples mediaciones, no de una, sino de

incontables relaciones jugadas en el presente, tanto

como sobre las huellas del pasado y la tinta invisible de

cualquier nocién de futuro que pudiéramos tener. Sin

embargo, nos resulta facil suponer que, dada la miria-

dda de emociones y sentimientos con que tejemos la red

primaria de relaciones, su afectividad esta honestamen-

te asegurada y entra asi a la pagina donde se escribe el

poema. Nuestra sospecha hacia la llamada, de larga

data ya, poesia social, cuyo adjetivo mismo parece alzar-

se como un dinosaurio del Jurassic Park, €s fuerte ys0s-

tenida. Parece aludir a una intencién voluntarista,

asentada en principios, valores, ideologta, més que a

esa materia, aunque clara, curbulenta y mas paradojal y

misteriosa con la que se hace el arte, los poemas. Es

cierto, muchos ejemplos lo refrendan. Pero también

muchos ejemplos refrendan que cierta poesia, creada

con los materiales que se le otorga a la intimidad, pro-

duce una mera instancia confesional.

El inicio del milenio nos encontrd, en el campo de

Ia poesia argentina, con un soxtenido rechazo de dos

décadas hacia lo que fueron los arquetipos de la poesia

considerada necesaria por la mirada militante de losse-

tenta, Lo extrafio es que la obra de algunos de ls gran-

des poetas que producfan en los setenta y centraron

mucho de su escritura en esos aiios no se condice con

¢sosarquetipos ni se acomoda acilos, Pienso en Miguel

‘Angel Bustos, por ejemplo, o en Susana Thénon, yen

Jos apenas mayores en plena prodictividad por enton-

ces, como Madariaga o Giannuzzi 0 Biagioni, para

nombrar algunos de una larga lista; o los nacientes en

Ia década, como Perlongher 0 Carrera, yun collar de

extraordinarias poetas en proceso de formacién que

publicarfan sus ibros a principios de los ochenta, como

Nini Bernardello, Maria del Carmen Colombo, Susana

Villalba, Mirta Rosenberg, Irene Gruss, Alicia Genove-

se, también en una larga lista

Sin duda, cerrando los noventa, algo habia caido es

tent6rea, dramaticamente en un agujero negro que se

lev6 vidas, cuerpos, pensamientos y sueiios en esa cat

da, Fue el precio exigido para instalar un modelo eco-

némico y social que la resistencia de los setenta, bien 0

mal, avizoré e intenté detener. Algunos quedaron con

tuna pata, no en la fuente, sino en los escombros del

pasado, y con la otra en un presente dificil de digerir, al

que se lam transiciim democrética. También estaban los

otros, los que habian nacido en el nuevo munda, es de-

ir, la dictadura, y todos se encontraron escribiendo

como podian en los noventa, enfrentando una nueva

devastacién, hija dilecta de la dictadura, la devastacién

par

econémica del liberalismo que hizo de la desocupa-

cin y de la pérdida completa de una nocién posible de

futuro sus grandes protagonistas; 0 su escenario, don-

de los protagonistas anénimos debieron montar las,

obras, vida y muerte, frenesi y melancolia, soltar la

‘mano por completo al pasado o retener algo de él, ya

que por delante no aparecia nada de que asirse; pero

aparecia, si, una ferocidad extraordinaria, principal-

‘mente en los mas jévenes, capaz de derribar la cosméti-

ca maltrecha con que las clases medias en proceso de

extincién y su dirigencia politica y mediitica preten-

dian maquillarse, Creo que la poesia producida en Ar-

gentina en esos afios lo representa especificamente en

calidad y extension.

El fin del milenio nos encuentra, repito, sobrevi-

Vientes de la larga sombra sin fin, en plena discusién

sobre los desechos, con valoraciones diferentes, pero

abiertos y extraiiamente atentos unos a otros. Algo

nuevo sucedia en el turbulento paramo de los sin vor

que no habia mostrado la misma intensidad en los es-

pacios letrados. Los cortes de ruta, la toma de fabri-

cas cerradas o llevadas a la quiebra puestas a produ-

«ir, las economias informales y de trueque, los asaltos,

a supermercados, las redes solidarias de comedores

populares, los acampes y largas marchas de trabaja-

dores desocupados, iniciados en los noventa, lo pue-

lan todo, son discurso, acto y pensamiento, final-

mente ya con claridad en la superficie, a principios

de 2000.

7

Y no era asunto de las ofres, sino de nosotros, todos

afectados en la propia cacerola, haciendo malabaris-

‘mos como acrébatas sin red en las alturas para sobrevi-

viry cuidar de los nuestra, aquellos integrados en la red

afectiva primaria, interpelando el poema. Entonces la

frontera se adelgaza y ya no se sabe qué es intimo ni

qué es social. Todo se vuelve civil; la palabra, que pro-

viene de la voz latina civis, ciudadano o ciudadana,

nombra a la persona y le recuerda su condici6n prima-

ria, la de vivir al amparo del derecho; ya desde el naci-

miento uno entra en Io civil, el que nace es ya hijo de, se

encuentra dotado de una filiacién, de un nombre. El

derecho civil —aunque establecido bajo el imperio ro-

mano como derecho de algunos, que no incluia, por

ejemplo, ni a los esclavos ni a los barbaros— se ocupa

del interés de los individuos tomados uno a uno, yavan-

za tras innumerables luchas libradas en el terreno de la

historia hacia un principio de igualdad universal, ofte-

ciendo una nueva perspectiva de la civitas como dere-

cho del ciudadano, del vecino. Ambas palabras deri-

van, muy probablemente, del verbo ciew, que significa

“poner en movimiento, agitar, convocar a la lucha”,

Quebrado nuevamente este derecho basico, el de serci-

vil, su ejercicio se vuelve comiin resistencia. Pensar en,

lo civil es afirmar la necesidad de partir desde el cada

uno para legar a lo social. En cierto modo, la poesia

siempre contempla el mundo social como reunidn huma-

ra, encuentro intimo con los otros. Lugar donde se ma-

nifiesta “lo que hace rostro", parafraseando a Emma-

nuel Levinas, por este ir desde cada uno hacia la trama

mayor, por este carcter primario del encuentro que

otorga el reconocimiento del otro en su singularidad y,

cen su ser semejante.

%

“Tavimos que cubrirnos la cara para que nos vieran

el rostro”, decfa una pancarta en un acampe en Plaza

de Mayo, La pérdida de los derechos civiles basicos in-

visibiliza al que es sometido a ella, pero su reclamo acti-

vista le devuelve una presencia actualizada en la denun-

cia donde la palabra vuelve a tener sustancia moral.

Lo civil no incluye s6lo las relaciones abstractas del

derecho, sino vinculos que encarnan en compromisos

y.acciones que no se pueden abandonar y que, si se

abandonan, producen un desgarramiento en la natu-

raleza misma de lo social. El derecho civil abarca rela-

ciones que son centrales entre los sujetos, y que por

eso mismo exigen ser continuamente revisadas, ya que

se expresan y actian en infinidad de gestos, decisio-

nes, pérdidas, que a diario se juegan en el centro de

ese espacio al que tantas veces gustamos de lamar lo

intimo. Lo que me lleva a pensar no en Ia herencia de

la propiedad privada, sino en la herencia comiin que

contempla, entre otros, el derecho a la salud, a la edu-

caci6n, a una vida creativa, ete. ¥ que actualizan aque-

lias frases reiteradamente escuchadas en la boca de los,

protagonistas de la emergencia social, como por ejem-

plo ésta: "La vida digna que nosotros y nuestros hijos

Elamparo prometido porel derecho, y la posibilidad

de trabajar y sustentarse como ley primera, fue roto por

los planes del liberalismo y por sus hacedores que se

han servido de él para naturalizar relaciones de injusti-

cia e inequidad, y legitimar, a través de la filiacion, la

%

propiedad privada de unos pocos a costa dela privacién

de los dems. Quienes reaccionaron plenamente a ello

fueron las mayoriassilenciosas condenadas a muerte,

no una vanguardia pensante o politica. Esaesla remen-

da leccién de estos limos afios. Ya ella fue sensible el

arte, In poesia,

E1 2000 nos encontré acompaiiando —poetas de va-

rias generaciones y diferentes experiencias hist6ricas y

jogréficas— las marchas, los acampes, el sostén de las

fabricas tomadas y puestas a producir, la creacién de

comedores populares, etcétera. Quiero citar algunos

versos de dos autores de mi generacién: "No era en la

pantalla, era en Ia esquina, en la puerta, tampoco era

una guerra, el huracdn ahora s{ arrancando una raizs

{..] Seftor, recuérdanos el alma cada tanto. En tiempos

is soleados, mas amables. En este afio si es posible. Si

¢s posible en esta vida”; pertenecen al libro Plegarias,

de Susana Villalba. Y de Eduardo Mileo, versos de Poe

‘mas del sin trabajo: “Si tuviera un amor/ —piensa el sin

trabajo—/ cantarfa una rumba./ Pero no tengo un

centavo/ y canto una vidalita, [...] Brilla en la noche/

lacestrella del sin trabajo./ No forma una constelacién/

aunque mirfadas son los estrellados./ La cola del em-

pleo es un cometa sin cabeza.// ;Oh, Kepler:/ inventa

otro cielo!”.

Los sucesos de diciembre de 2001 otorgaron mayor

visibilidad y consenso a un proceso de devastacién pero

también de resistencia que venia llevindose a cabo

desde mucho antes. La poesia argentina lo escuché y

multiplie6 a lo largo de la década de los noventa, espe-

cialmente en la voz de los poetas mas jévenes. Carcaja-

day horror venfan abriendo un cauce agudamente po-

litizado. Pero lo que sucedié entonces fue que ¢l aire

compareci6 con su cuerpo y'su propia vor a la intempe-

rie. Volvié civil su biografia y mostré la urgencia de su.

derecho desde Ia intimidad més desnuda, No fue el dis-

curso, no fue la ret6rica militante la que oimos, sino el

habla mas lirica, desgarrada, furiosa y politica a la vez.

Los mejores versos que habia escuchado en mucho tiem-

posalfan de la boca de la gente y me volvian a reunir con,

una tradicién que me habia construido como poeta a

fines de los sesenta. Algo de Bustos y algo de Gelman

resonaba en mi cabeza, Y algo de todos mis parientes,

en el torrente anénimo del habla que aparece y se va

como un rasp6n de oro en la memoria. ¥ ese algo no

esti reftido con la vision de las pequesias cosas del mun-

do que nacen a la luz de la vida, 0 alzadas en su cenit 0

en su dulce declinacién, y mas atin en el espejo extraiio

del recuerdo después, o en las aguas quietas del olvido.

Ese lugar donde lo grande y lo pequefio cambian cons-

tantemente de posici6n y de valoracién, y parece ser la

fuente de la poesia, tan rara por lo préxima que es al

habla de la gente comin,

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- DocumentoDocument1 pageDocumentoSebastian ChaileNo ratings yet

- Features & Benefits: Model: Continuous 12V / 10ADocument4 pagesFeatures & Benefits: Model: Continuous 12V / 10ASebastian ChaileNo ratings yet

- DatasheetDocument2 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet

- El Burgues Gentil Hombre - MoliereDocument44 pagesEl Burgues Gentil Hombre - MoliereSebastian ChaileNo ratings yet

- DatasheetDocument5 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet

- T491 Series Industrial Grade Mno: Tantalum Surface Mount Capacitors - Standard TantalumDocument24 pagesT491 Series Industrial Grade Mno: Tantalum Surface Mount Capacitors - Standard TantalumSebastian ChaileNo ratings yet

- 04 - NMoche de Reyes ParteDocument20 pages04 - NMoche de Reyes ParteSebastian ChaileNo ratings yet

- DatasheetDocument4 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet

- SMB-141N-SMB-901M: Surface Mount Glass TubeDocument2 pagesSMB-141N-SMB-901M: Surface Mount Glass TubeSebastian ChaileNo ratings yet

- 3W Filter-Free Class D Audio Power Amplifier: DescriptionDocument32 pages3W Filter-Free Class D Audio Power Amplifier: DescriptionSebastian ChaileNo ratings yet

- DatasheetDocument2 pagesDatasheetSebastian ChaileNo ratings yet

- 80-Mw Directpath™ Stereo Headphone Driver: FeaturesDocument38 pages80-Mw Directpath™ Stereo Headphone Driver: FeaturesSebastian ChaileNo ratings yet

- Fixed Attenuators (SMA Type) : AT-100, AT-200, and AT-300 SeriesDocument3 pagesFixed Attenuators (SMA Type) : AT-100, AT-200, and AT-300 SeriesSebastian ChaileNo ratings yet

- TO-92 Plastic-Encapsulate Transistors: Dong Guan Shi Hua Yuan Electron Co.,LtdDocument4 pagesTO-92 Plastic-Encapsulate Transistors: Dong Guan Shi Hua Yuan Electron Co.,LtdSebastian ChaileNo ratings yet

- MBRA1H100T3G, NRVBA1H100T3G Surface Mount Schottky Power RectifierDocument5 pagesMBRA1H100T3G, NRVBA1H100T3G Surface Mount Schottky Power RectifierSebastian ChaileNo ratings yet

- Silicon NPN Power Transistors: Savantic Semiconductor Product SpecificationDocument4 pagesSilicon NPN Power Transistors: Savantic Semiconductor Product SpecificationSebastian ChaileNo ratings yet

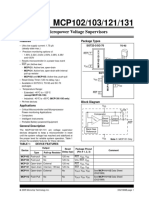

- Microchip MCP102T 315E - LB DatasheetDocument28 pagesMicrochip MCP102T 315E - LB DatasheetSebastian ChaileNo ratings yet

- WT8 25Document4 pagesWT8 25Sebastian ChaileNo ratings yet