Professional Documents

Culture Documents

Politicas Neoliberales

Politicas Neoliberales

Uploaded by

Agustin Gaviola0 ratings0% found this document useful (0 votes)

13 views18 pagesOriginal Title

politicas neoliberales

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

13 views18 pagesPoliticas Neoliberales

Politicas Neoliberales

Uploaded by

Agustin GaviolaCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 18

CION ECONOMICA

301 | LOS EFECTOS

LAS CONSECUENCIAS

DE LAS POLITICAS NEOLIBERALES

En la década de 1990, la Argentina continud el proceso de transformacién

econémica, politica y social que se habia iniciado con la ultima dictadura militar

La profundizacién de las politicas neoliberales sumieron al pafs en un contexto

de inactividad productiva, pobreza y desempleo, que estalld finalmente

con la crisis de 200

El proceso de consolidacién del capitalismo

enla Argentina tuva consecuencias politicas, eco-

némicas, sociales y territoriales. Fundamental-

mente, ladictadura militar que se inicié en 1976

fue la que llevé adelante este proceso de grandes

cambios. Uno de ellos fue la transformacién del

Estado de Bienestar en un Estado neoliberal. Esto

implicé el fin del rol del Estado como planifica-

dor de la economia, asi como el traspaso de em-

ppresas puiblicas a manos privadas.

El gobierno de Carlos Menem (1989-1999)

continué profundizando las politicas neolibe-

rales, en base alas exigencias de los organismos

internacionales. Al asumir su gobierno, Menem

impulsé la aprobacién de las leyes de Reforma

del Estado, Emergencia Econémica, Desregula-

cin de la Economia, Flexibilizacién Laboral y

Convertibilidad. Estas leyes abrieron varios pro-

esos, tales como:

1. Apertura de la economia nacional: el in-

sgreso de productos industriales importados im-

pacté en la industria manufacturera nacional,

que no pudo sostener la competencia en los cos-

10s, lo cual derivé en el cierre de muchas fabri-

as. Por otro lado, se orients la economia hacia

la exportacién de bienes de origen primario.

2, Flexibilizacién de las condiciones de tra-

bajo: hubo un cambio en la seguridad laboral

con respecto a las condiciones de contratacién y

los derechos sindicales. Entre otras medidas, se

rtedujeron las indemnizaciones por despido y los

costos laborales para los empleadores, y se am-

pliaron los periodos de prueba. Desde entonces,

el Estado actia como mediador en conflictos la

borales y en las relaciones entre trabajadores y

empresatios.

3. Plan de privatizaciones: se privatizaron

6 concesionaron diversos servicios publics,

como telecomunicaciones, servicios domicilia-

rios, energia, transportes, caminos, servicios fi

nancieros, sistema previsional, etcétera. De ese

modo, llegaron al pafs importantes inversiones

extranjeras, que compraron las empresas pili

casa muy bajo costo y con grandes beneficios, ya

que, gracias ala Ley de Convertiilidad, se con-

virtieron en empresas monopélicas y con tari

fas dolarizadas. En ese proceso, el Estado redujo

su personal en mds de 500,000 trabajadores, que

fueron despedidos o se plegaron a un plan de re.

tiro voluntario.

4, Transferencia de servicios piiblicos a las

provincias: se transfirieron los servicios educa-

tivos, de salud y ferroviarios de pasajeros, ei

otros, alas provincias. De esa manera, las pro-

vincias también afrontaron un problema, ya que

no obtuvieron ayuda econémica del Estado na.

cional para su financiamiento.

5, Disminucién del gasto puiblico: se cerra-

ron una serie de organismos que contribuian ala

planificacién de la economia y el asesoramiento

de los productores, como la Junta Nacional de

Carnes, que regulaba esa produccién

Las privatizaciones

Las opiniones de la sociedad en torno a las

privatzaciones fueron diversas, Si bien una parte

dela poblacién estaba convencida del mal funcio-

namiento de las empresas del Estado, esta cues-

tidn fue amplificada con la intencién de generar

malestar en los usuarios y que el traspaso a ma-

nos privadas fuese menos conflictivo. En este sen-

tido, desde los medios de comunicacién se instal6

I idea de que el Estado era un mal administrador

‘yque sus empresas generaban pérdidas. Por ello,

las crticas al proceso de privatizacién apuntaron

acuestiones como la modificacién de las condi-

ciones pactadas, la ausencia de marcos regulato-

rigs ylainaccién del Estado ante la falta de cum-

plimiento de las empresas.

Mis tarde, algunos anélisis sobre las privat

zaciones mostraron los efectos que tuvo este pro-

ceso. Por ejemplo, un informe realizado por la

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

(Flacso),sefalé que hubo fuertes aumentos en las

tarifas, como en el gas natural, del 149%, oen el

servicio telefénico, del 124,4%, lo que les permi-

tid las empresas adjudicataras elevar su rentabi-

lidad por encima de las ganancias que obtenian en

S

mn (AhiLEs

lncewrnas

Las privatzaciones

abercaron empre=

sos productvas,

= falorma—deservcos

‘Gegba. Neo dat actos pb

kee tsteto Smo ln reser

pevoleras.

sus paises de origen. Asi, en el afio 2000, Repsol,

que un aito antes habia comprado a la petrolera

P& registré en Espafa un margen de rentabilidad

sobre las ventas del 5,3*

, mientras que, en la Ar-

gentina, obtuvo una tasa de ganancia del 14,2%.

En el caso de Telefonica y Telecom, el margen de

rentabilidad obtenido fue casi tres veces mayor

que el del grupo de las diez operadoras de teleco-

municaciones més importantes del mundo, Mu-

chas de las empresas privatizadas eran estratégicas

para el desarrollo econémico del pais. Asi, el Es-

tado perdié poder de decisién y planificacién.

Cambio de condicién de algunas empresas del Estado

Concesionados

Prati

Privatizado

Di

Prvatizads

Privatinado

Privatizada

Disuelia

Diuelia

oe

Concesionado

7

78

La regresividad social

y la concentracién econémica

Durante la década de 1990, la brecha so-

cial, el desempleo y la pobreza alcanzaron va-

lores histéricos. Al igual que los empleados

piiblicos luego de las privatizaciones, miles de

trabajadores industriales quedaron sin traba-

jo. Los indices de desocupacién alcanzaron al

20% de la poblacién econémicamente activa

(Pea), y quienes atin conservaban el trabajo,

contaban con ingresos que los colocaban por

debajo de la linea de pobreza, con condiciones

laborales muy precarias y sin politicas socia-

Jes que reemplazaran a los derechos laborales

perdidos (FIG. 1).

Por otra parte, existié un proceso paralelo

de extranjerizacién de la economia y concen-

tracién de la propiedad industrial y agropecua-

ria, Las inversiones extranjeras se dieron parti-

cularmente en la regin pampeana (43%) y en

el ama (25%), por lo que las economias re-

gionales volvieron a quedar relegadas y, algu-

nas de ellas, sumergidas en la falta de accesibi-

lidad por la pérdida de la conexién ferroviaria

Las inversiones extranjeras se orientaron ala

compra de empresas publicas en areas de activi-

dades conocidas. En otros casos, apuntaron a

la concesién de empresas o servicios piblicos,

para ingresar a mercados proveedores de algin

insumo clave para sus principales producciones.

FIG, | Porcentae de pérdida de puestos de trabajo

por ls privatizaciones, empresas seleccionadas

ERE 1987-1990 HH 1997

Otros capitales, en cambio, priorizaron una es-

trategia de diversificacién de sus actividades ha-

cia diferentes servicios privatizados con poca

vinculacién entre si. Hasta 1994, las inversiones

se centraron en las privatizaciones de empresas

piiblicas y, desde 1995, se orientaron alas indus-

trias automotriz y alimentaria, hipermercados y

entretenimientos, y recursos naturales, como mi-

neria, agricultura, ganaderia y forestacién.

Las polticas neoliberoles condujeron o una concentvacién

delingreso y mayores indices de pobreza e indigenca

Participacién de los principales conglomerados

‘econémicos en los diversos sectores privatizados

| Sector cont

ta

os | 0] ns

em ea

iat

one aie

tee

ser

ae

‘als

Taare

gia

faa T

gals | L

Tears |

eset |

I

I

onions

eit |

Las discusiones sobre la implementacién

de politicas neoliberales

En la actualidad, la mayor parte de la so-

ciedad habla de las consecuencias negativas de

la implementacién de las politicas neolibera-

les durante la década de 1990, Sin embargo, en

ese entonces, las voces contrarias a esas poli-

ticas eran muchas menos. Los oficialistas con-

sideraban que seguir las directivas del “Con-

senso de Washington” era lo mas provechoso

paca el pais,

El Consenso de Washington fue un docu-

mento donde se expresaron diez medidas que

los paises centrales, bajo recomendacién de

Jos organismos de financiamiento internacio-

nal, sugerfan implementar a los paises emer-

gentes para controlar las crisis. Estas medidas

se centraban basicamente en la gestién priva-

da de los medios de produccisn, la liberaliza-

cin de los mercados y la insercién de las eco-

nomias emergentes en el comercio mundial.

El fracaso de las medidas recomendadas

por el Consenso de Washington se hizo evi-

dente durante la crisis econémica, politica y

social que atravesé la Argentina a partir de di-

ciembre de 2001. Sin embargo, los defensores

de esas politicas sostienen que la crisis no se

dio por los efectos de esas medidas, sino por la

incapacidad de los gobiernos para generar un

crecimiento econémico sostenido. Estos eco-

nomistas opinan que los gobiernos solo tuvie-

ron en cuenta algunas de las medidas sugeri-

das y que la implementacién no siempre ha

sido adecuada.

Sin embargo, otros economistas que han

apoyado estas recomendaciones, hoy sostie-

en que esos consejos estaban equivocados

Y que se debié prestar atencién a cuestiones

como la inestabilidad de los mercados inter-

hacionales, el desarrollo de otros sectores de

a economia (ademas de las exportaciones) y,

fundamentalmente, la inclusién social y labo-

tal como base de la democracia y el desarro-

lo equilibrado.

nae

En un amplio sector de la sociedad argentina se

acentla la necesidad de la incorporacién tempra-

1a de los hijos a la actividad laboral para con.

tribuir al ingreso familiar Como lo han probado

diversos estudios, se ha agudizado de manera

marcada la situacién de privacién de las familias

fen situacidn de pobreza y se ha ampliado muy

signiicativamente la proporcién de hogares con

riveles de ingresos insuficientes para cubrir sus

necesidades bésicas,Actualmente es considerable

‘elndmero de menores que trabajan y también de

los que se encuentran buscando empleo.

LL principal cause del trabajo infantil es la pobre-

za y ls familias que la afrontan se ven obligadas,

muchas veces a recurrir al trabajo de todos sus

miembros, inclusive de escasa edad.

Segiin datos de Unicef en la Argentina:

O% de los nits del pals vive en la pobreza,

+ Hay cerca de 300,000 chicos que trabajan.

+ Los nifios trabajadores son todos menores de

{4 aftos

£1 73% de ellos lo hace en zonas urbanas, por lo

general en los servicios. El 27% restante lo hace

fen el campo, en distintas actividades: cuidado de

la huerta 0 granja trabajos a destajo de tipo est

Cional e intensivo, cosechas de tabaco 0 algodén,

recoleccién de frutas 0 zafras

El trabajo infant obedece a varias cousas, desde la ex-

lotocién hasta la dyuda pore la subsistencio familar

ined

1. {Como se relaciona el trabajo infantil con

las politicas neoliberales de la década de

19902

2. Busquen informacién sobre la legistacion

acerca del trabajo infantil en la Argentina.

Realicen un breve informe.

79

El fenémeno de la desocupacion

Durante la etapa de industrializacién por

sustitucién de importaciones, la Argentina fue

un pais que integré a su pea al mercado labo-

ral. A diferencia de lo ocurrido en otros paises

latinoamericanos, en esta etapa crecié la clase

media, como un reflejo del mercado interno en

desarrollo, El empleo formal era muy elevado

yel empleo informal, bastante reducido.

Las exportaciones se vieron afectadas por el

proteccionismo de los paises centrales, Por ello,

Jas ganancias de los capitalistas dependian, en

gran parte, de la venta de bienes en el mercado

interno, De esa manera, las ganancias estaban

estrechamente relacionadas con la capacidad de

consumo de los trabajadores, para lo cual era

fundamental que los salarios fuesen altos. Por

el contrario, a partir de la dictadura militar de

1976 y el plan econémico de apertura de mer-

cado, una parte de la produccién se destiné ala

exportacién y al consumo de los sectores mas

altos. As{, como era més conveniente colocar

los productos en el exterior, el mercado interno

se fue dejando de lado, Ademés, el salario de los.

trabajadores se transformé en una parte del cos-

to de produccidn, por lo que debia reducirse si

Evolucién de la tasa de actividad,

desocupacién y subocupacién, 1991-2001

‘ctviad emplea desempleo subocupacio

er 1000395708 83

ts 1089400 370 82

i953 150413, 38 31

1941524403630

15 15520 Tt

1995 1924S M2 aad

we 72 50 Mgt

30-9 128135

wg 28 37 42g

12 48 218 148

Wl 52h

se deseaba obtener una mayor rentabilidad, Por

lo tanto, la apertura econémica y el desmante-

lamiento de la estructura productiva industrial

significaron una reduccién en el empleo, espe-

cialmente en el sector manufacturero. Entre los

afios 1976 y 1982, la tasa de empleo se redujo

‘un 5,5% y los salarios cayeron un 32,8%.

Los primeros aiios de la democracia no lo-

gtaron reactivar la economia ni el empleo. El

pais se encontraba muy endeudado y los pro-

ductos de exportacién tenian un bajo precio en

el mercado internacional

Hacia fines de la década de 1980, se produjo

‘una crisis hiperinflacionaria, que continué hasta

la implementacién del Plan de Convertibilidad,

en 1991, Este plan de conversién de la moneda

argentina reactivé el ingreso de capitales. Ps

en 1995, se produjo una crisis en México, cono-

cida como “efecto tequila’, que llev6 al retiro de

Jos inversores internacionales de los paises emer-

gentes. De esa manera, se contrajo nuevamente

la economia y volvieron a surgir problemas de

empleo. Asi, disminuyé el ingreso de nuevos tra-

bajadores a la pea y se perdieron puestos de tra-

bajo, principalmente de tiempo completo. En

esos afios, la desocupacién alcanzé por prime-

ra vez los dos digitos: 13%, en octubre de 1994, y

17,3%, en el mismo mes de 1995.

En 1982, a diferencia de ingresos entre los grupos ma

2s y los mas bobres era de 14,3 veces,y en 1988, de

18,2 veces. En 1991 se redujo, pero en 1995 pass 0 22

veces, volor que se mantuvo hasta 2001

weuwperfiteom

La precarizacién de los empleos

Con la Ley de Flexibilizacién Laboral, se in-

tenté frenar el desempleo a partir de la reduc

ign de los costos laborales. Esta medida no

contribuyé a generar nuevos empleos, sino

que, por el contrario, precarizé la situacién

de los empleados. Ademés, los altos niveles de

desempleo condujeron a una reduccién de los

salarios de los trabajadores. Durante la prime-

ra mitad de la década de 1990, los salarios se

habian recuperado; sin embargo, en la segun-

da mitad, se redujeron notablemente. De esta

manera, el bajo nivel de ingresos de los cada

vex mas numerosos trabajadores precarios y

empleados informales, a falta de cobertura de

salud, la pérdida de aportes previsionales y el

desempleo, comenzaron a ser vistos como un

“problema social”. Asi, la pobreza comenzé6 a

asociarse al desempleo.

Entre 1998 y 2002, se desaté la mayor c

sis econdmica de la Argentina, conocida como

lacrisis de 2001, Los afos de sobrevaluacién del

peso condujeron ala falta de competitividad de

Jos productos argentinos y, por lo tanto, ala re-

duccién de la demanda de mano de obra.

Luego de la crisis de 2001 y a partir de la

devaluacién de la moneda, la economia volvi6

a ser competitiva. Por las bajas tasas de inte-

FIG. 2, Evolucién de los salarios,la productividad

y el excedente de capital, 1992-2006

rés, los capitales volvieron a invertir en activi

dades productivas. De esa manera, entre 2002

¥ 2006, la economia crecid un 40%, con una

expansién del sector manufacturero de casi el

52%. El tipo de cambio permitié la expansion

de muchos sectores industriales, que tenian

tuna alta demanda de mano de obra, lo cual

generé la recuperacién del empleo. Los sala-

rios comenzaron a crecer, gracias a los altos

rendimientos de los sectores productivos, los

bajos costos laborales y las politicas piblicas,

‘como el llamado a paritarias, que atendieron

las demandas de los trabajadores (FIG. 2).

Re uae

Junto a elevados niveles de desocupacién, se con-

solidé la tendencia 2 sobreocupar ala fuerza de

‘trabajo, En octubre de 2001, la proporcién de.

la fuerza laboral que trabzjaba por encima de la

jomada de 45 horas era similar a la que estaba

subocupada mas la desocupada (superior al 3195),

y también ala que trabajaba una jomada normal

Esto equivalis 2 3080.150 de personas sobreocu-

padas, 3.409.272 con problemas de falta de trabajo

y 058.552 ocupadas en una jornada normal. Del

‘otal de sobreocupados, 2.024.049 trabajaban en-

tre 46,y 61 horas ala semana y 1.045.821 perso-

fas tenian una semana laboral alin mis extensa,lo

{que en términos cotidianos significa que alrededor

cde nueve horas de todos los clas de su vida eran

horas dispuestas para trabajar Al afo siguiente y

ten plena crisis, aunque disminuy6 la sobreocu-

ppacién, se mantuvo igualmente por encima de la

subocupacién, que a su vez auments un 65% y

de la desocupacidn, que también se expandid en

tun 41% La amplia mayoria de estas personas son

asalariados. como la multiocupacién comoromete

a una porcién relativamente pequeia (poco més

cde 330,000), se entiende que la sobreocupacion se

da mayormente en un nico empleo.

onestenienpeieslasiesst

desrsioes mbps

ACTIVIDADES.

1. Elaboren una linea de tiempo que incluya

los principales acontecimientos ocurridos

entre los afios 1976 y 2006 en relacién ala

actividad econémica,el salaio y el empleo.

8I

82

La situacion social

luego de la crisis de 2001

En 1999, Fernando de la Riia fue elegido pre-

sidente y decidié sostener el Plan de Converti-

bilidad implementado durante el gobierno an-

terior. Por ello, no pudo revertir la situacién

econémica y social heredada. Aunque la in-

flacién estaba controlada, el costo de vida au-

mentaba y los salarios perdian su capacidad

de compra. En 1998, Brasil habia devaluado su

moneda, lo cual provocé que una gran canti-

dad de empresas dejaran de operar en ese pais

y se trasladaran a la Argentina.

Sin embargo, a principios de diciembre de

2001, el sistema financiero colaps6. La paraliza-

cin de las actividades productivas, que lleva-

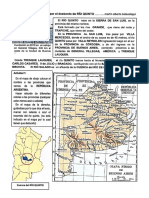

FIG. 3 Indice de Desarrollo Humane (0) ampliado, por provincias

Ciudad de Buenos Aires, 2000, parte continental americana

ae! agasboes

3 urucuay> oy

Pacifico

océ

spice aumiaton |

SURAT

del dscurso en cadena de televisén del preside

Fernando dela Rao, miles de personas salieron a

nun gr in lameda"cacerolaza”

ron a la pobreza e indigencia al 50% de la po-

blacién, generaron un estallido social a partir

del 19 de diciembre, Esta protesta masiva de la

poblacién fue conocida como el “cacerolaz0” y

conté con una fuerte presencia de la clase me-

dia, que salié a la calle a pedir por la devolu.

ci6n de sus ahorros capturados en los bancos.

EI 20 de diciembre, en medio de violentas

protestas en varias ciudades del pais, el presiden-

te Dela Ria debié abandonar su cargo,

Luego de la crisis, una gran parte de la socie-

dad queds sumergida en el desempleo y la exclu

sion social. El presidente reemplazante, Eduardo

Duhalde, decidi6 entregar bonos a los ahorristas,

devaluar la moneda e iniciar un intento de recu-

peracién della actividad productiva. Desde el Esta-

do, se implementaron una serie de planes de ayu-

da social, como el Plan Jefes y Jefas de Hogar, que

buscaron contener la situacién social extrema,

Ante la crisis y el hambre, millones de perso-

nas iniciaron emprendimientos de distinto tipo,

que significaron una solucién transitoria para

muchas familias. De esta manera, se crearon

cooperativas, huertas comunitarias y hogares que

brindaban ayuda y asistencia alimenticia a chicos

yyancianos de los sectores mas vulnerables.

Paralelamente, crecié la protesta callejera

como modo de reclamo y lucha. Asi, nacieron

muchos movimientos sociales, con diferente

origen y objetivos. demas, el sistema educati

vo fue un gran sostén para muchisimos nifios,

que asistian a los comedores donde, muchas

veces, recibian la tinica comida diaria (FIG, 3)

lac

e ine

L

ala

blem

bre

term

yaqu

pel

y pue

cal F

ciona

ras fi

fundi

como

atraw

tar nu,

Ay

menz

Estad

empre

Lonihteerstierensieniinimnnemennrnorsn

i

j

i

i

La crisis en localidades grandes

e intermedias

Las grandes ciudades del pais concentran

la mayor parte de la poblacién. All, los pro-

plemas econdmicos, de desempleo y de po-

preza resultan més alarmantes. Por su parte,

segiin los tiltimos tres censos, las ciudades in-

termedias fueron las de mayor crecimiento,

ya que las ciudades més grandes dejaron de

ofrecer oportunidades laborales para aquellas

personas provenientes de ciudades pequeftas

yy pueblos,

‘Através de la firma del llamado Pacto Fis-

cal Federal, en agosto de 1992, el Estado na-

ional transfirié los servicios de salud, educa~

cidn y ferroviarios a los Estados provinciales.

‘Al mismo tiempo, transfirié inmuebles y tie-

rras fiscales de su propiedad. Esta politica pro-

fundiz6 ain més las diferencias regionales

existentes en el pais. Las regiones mas pobres,

como el Noa y el NEA, que se habian sostenido

através de politicas federales, debieron afton-

tar nuevos gastos sin ayuda nacional.

A pattir de 1992, los Estados provinciales co-

menzaron a realizar reformas similares alas del

Estado nacional, a partir de la privatizacion de

empresas piblicas y el traspaso de muchas fun-

ciones provinciales alos gobiernos municipales.

Viviendas de un asentamienta precario en las afueras de

a cudad de Sala,

La finalidad central de estas reformas era

transformar alos municipios, que ya administra-

ban la mayor parte de los servicios publicos, en

promotores del desarrollo urbano y territorial.

De esa manera, la crisis de 2001 Hegé a ciu-

dades grandes e intermedias de provincias que

contaban con escaso apoyo del Estado nacional.

Por lo tanto, la recesién econémica, el desem-

pleo y la pobreza afectaron especialmente a las,

ciudades de las regiones mas pobres (FIG.4).

1. Observen los mapas de ambas paginas.

Comparen la situaci6n por regiones antes y

después de la crisis. Debatan en grupo sobre

las causas y la evolucién de la situacién en

e508 afios. Luego, escriban una conclusion.

FIG. 4. Distribucién de la pobreza, 2004,

Repablica Argentina, parte continental americana

PARAGUAY

CREE

83

La crisis en las grandes empresas y

las Pymes

Durante el periodo que se inicié con la cri-

sis de 2001, las diferentes empresas radicadas

en la Argentina actuaron de distintas formas.

Las posibilidades de superar la crisis para las,

grandes empresas y las Pymes eran diferentes.

Algunas grandes empresas llegaron a posi-

cionarse de manera mucho més ventajosa que

antes del afio 2001. Por un lado, los directives

de empresas multinacionales vefan un clima

de amenaza en la Argentina, Por tal motivo,

decidieron sostener una conducta conservado-

a, que implicaba no innovar ni arriesgar sus

recursos. Por otro lado, los empresarios loca-

les percibieron el momento como una oportu-

nidad para constituir nuevos negocios y ganar

participacién en el mercado, Asimismo, estas

dos posturas diferentes frente ala crisis gene-

raron resultados distintos al finalizar esta eta-

pa. Mientras que muchas empresas globales

perdieron capacidad regional, algunas compa-

‘hias locales ganaron mercado en reas antes

inimaginables. En general, las firmas locales

eran personalistas o, prineipalmente, familia-

res, Luego de la crisis, muchas empezaron a

trabajar con equipos y un mayor nivel de pro-

fesionalizacién, para buscar el crecimiento en

las ventas a mediano plazo, mientras que las

empresas multinacionales exigian ganancias y

resultados a corto plazo

Asi, en estos altos, se cerraron mas em-

presas de las que se abrieron. No obstan-

te, hacia 2005, esta tendencia se revirti, con

un crecimiento mayor de firmas locales que

multinacionales

Uno de los aspectos mis novedosos del pe-

riodo 2003-2006 fie la gran diversificacién sec-

torial. Algunos sectores que, en la década pa

sada, sufrian severas crisis o directamente eran

incapaces de generar actividad en el pais, pasa-

ron a liderar la creacién de nuevas empresas

Diferencias entre grandes empresas y Pymes, segin distintos indicadores

Cuentan con escaso crédito

Logran acceder al crédito internacional y altos intereses.

Acceso al crédito

de los bancos internacionales. EI Estado nacional financia a partir

nacional e internacional | Estado nacional pesificé _de planes especiales para este tipo

sus deudas luego de la crisis. de empresas, excepto durante

Con Ia crisis, se paralize

Inversién productiva. Ia inversién,

Posteriormente, invirtieron

alrededor del 20% anual. *

Generan menos empleo,

Por uso de tecnologia.

No sumaron muchos

empleados luego de la crisis

Su aporte al rat es menor

que el de las Pymes.

Infiuencia en la

generacién de

‘empleo y en el rat

la crisis de 2001

Dejaron de invertir y, luego, se

encontraron con problemas de

‘obsolescencia del parque instalado,

Por emplear menos tecnologia y

més mano de obra, requieren una

mayor cantidad de trabajadores.

Estas empresas generan el 57%

del empleo. Representan la mayor

parte del ps, en relacién al sector

industrial

b

|

Las politicas puiblicas ante la crisis

El aumento de la pobreza provocé que mu-

chas personas tuvieran que administrar lo poco

aque tenian para sobrevivir: Fue en este contexto

que surgieron, por ejemplo, os llamados Clubes

del Trueque. El objetivo de estos centros de en-

cuentro era el intercambio de bienes y servicios,

sin mas motivo que la imposibilidad de adqui-

rirlos mediante la moneda corriente.

Del mismo modo, otro sector de la sociedad,

que se encontraba en peores condiciones, opté

por recuperar objetos de los residuos de otras per-

sonas y venderlos para su reciclado. Este fenéme-

no mostré lo peor de la crisis. Personas y familias

enteras en busca de alimento, cartones, botellas y

cualquier material posible de vender, era una ima-

gen que se repetia en los barrios de clase media

yalta de las principales ciudades. A estas perso-

nas se las lamé “cartoneros” y, debido a su creci-

‘miento en niimero, el Ferrocarril Mitre habilité el

llamado “Tren Blanco’, una formacién adaptada

para el transporte de los carros recolectores.

En diferentes etapas de la historia de la Ar-

gentina han existido diversas crisis, sin em-

bargo, la crisis de 2001 impacté en més de la

mitad de la poblacién. La existencia previa de

planes sociales no logré abarcar la totalidad y

la complejidad de las situaciones sociales que

se generaron. Asi, luego de la crisis, el Estado

debié reforzar los planes que ayudaran a la ali-

mentacién, la salud, la vivienda, la educacién

Reclama de un grupo de cartoneros por el retorno del

“Tren Blanco”, medio de tronsporte que dejé de funcionar

0 2007,

Los planes sociales responde

necesidades espectficas

yel empleo, en los sectores sociales més afec-

tados. Estos planes apuntaban a sostener, de

algiin modo, a las personas y familias en situa-

ciones mas vulnerables.

Si bien estos planes son pensados para pa-

liar una situacién puntual, muchas veces no

Megan a atender las necesidades de los mas

perjudicados por tal situacién. Por otra par-

te, los planes no generan una salida a la situa-

cidn de emergencia y, por lo tanto, la asisten-

cia perdura en el tiempo.

Eira cen econo

Y EL SENTIDO DE LA POLITICA SOC

El sector de las politicas de asistencia,como parte

de las politcas sociales, corresponde a la concu-

rrencia necesaria para enfrentar emergencias so-

ales 0 derivadas de imprevistos,a la proteccién

y atencién de personas con discapacidades vitales

(enfermedades crénicas 0 congénitas): a com-

pensar el desamparo familiar (nifios huérfanos,

ancianos solos):2 la defensa y amparo de las vic-

timas de violencia sociofamiliar (mujeres 0 nifios

golpeados 0 violados, por ejemplo). entre otras

Cuestiones que no necesariamente arraigan en la

desposesion, que presentan necesidades especi

‘cas y que no son comprendidas por la seguridad

cial general. Asimismo, comprende también las.

acciones necesarias para asegurar la defensa,am-

aro y promocién (social y cukural) de los grupos

‘ds afectados por fendmenos como el desest-

rmulo educativo ola desafectacion de la pertenen-

vida propia y de los dems.

ituyen una problemética social nueva,

gestada en las condiciones, a cultura y las solucio-

‘es neoliberales 2 la crisis socioeconémica

que con:

85

86

ESTUDIO DE CASO

EL GRAN CORDOB.

LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y LOS SERVICIOS

El Gran Cérdoba es uno de los distritos industriales mas importantes y la segunda clus

dad mas grande de la Argentina. El crecimiento de la poblacién a partir de factores ec:

16

micos y sociales dio lugar a la conformacién de la gran regin metropolitana en el centro

del territorio nacional. Las loc:

generado una regién muy dinémica

La configuracién actual de la ciudad de Cée=

doba responde a un proceso histérico que le

otorgé un perfil econémico, politico y cultural

diferente al resto de las ciudades del pais. Ade-

mas, la red de localidades que se sitan alrede-

dor de la capital provincial ha intensificado sus

relaciones funcionales Esta regién abarca un ra~

dio de 80 km desde la cludad, donde se asien-

tan 82 localidades.

Por su lugar privilegiado en el intercambio

comercial el sisterna vial y de comunicaciones.y

la prestacién de servicios educativos, la ciudad

es considerada un nodo central para las comu-

ricaciones entre los paises del Mercosur

Eliinicio de la industrializacion

En Cordoba, el proceso industrial se inicié

hacia fines de la década de 1920, En ese mo-

mento, |a instalacién de fébricas se dio en los &x-

tremos ceste, sudoeste y sudeste de la ciudad

Hasta 1954, se instalaron fabricas metalmeca-

La ex Fabrica Miltar de Aviones (ess) fue reestatizada y

rebautizada con el nombre Fabrica Argentina de Aviones

(sdet).con el objetivo de fabricar aviones civles

idades que se sittian alrededor de la capital provincial han

nicas y automotrices Estas fébricas impulsaron

las primeras industrias subsidiaias, que les pro-

velan insumos.Ast sobre la ruta nacional Ni° 9,

se construyeron barrios obreros.que genersron

un proceso de crecimiento urban.

Mis tarde, hacia 1965, el nticeo de la act

dad industrial provincial lo constituyé el sector

automotriz La mayoria de las empresas de este

sector se instalaron en los alrededores de

dad, lo que penmitis el desarrollo de otras ramas,

de la industria Este periodo fire conocido camo

el"boom industrial’, por el crecimiento econéri-

co que aporté este sector

De esa manera, la creciente industria, con

base en Cordoba, estuvo caracterizada por el

alto grado de organizacién de sus trabajadores

sindicalzados que, afios més tarde, fueron pro-

‘agonistas de luchas sociales y populares a niv!

nacional, como el"Cordobazo"

La industria de aviones

Uno de los pilares del boorn industrial com

dobés fue el desarrollo de la industria aeror

tica, levada adelante por la Fébrica Militar d=

Aviones. En 1927, l Estado nacional cred

establécimiento, precursor de esta industria =»

América latina. Asi la Argentina se posicionS

como uno de los primeros paises en desarro-

llar este tipo de industria de alta tecnologia

A su vez, la fébrica de aviones impulsé

desarrollo de otros rubros industriales. Por

ejemplo, forms personal altamente calificads

‘que luego seria parte de otras industrias, com

la automotriz, que actualmente representa

sector industrial ms fuerte de la region.

v*

j

‘tert tuna $A Pela eal ey 11728

La incubadora de empresas

Otro proyecto llevado adelante por la

provincia de Cérdoba, en conjunto con uni-

versidades nacionales, e3 el de las incubado-

ras de empresas. Este proyecto 25 desarrolla-

do a partir de un acuerdo entre el gobierno

municipal, la Universidad Nacional de Cérdo-

ba y la Universidad Tecnolégica Nacional.

Se llama incubadora de empresas a una

forma de organizacién que facta apoyo tec-

noldgico y administrative a empresas que

tienen un alto riesgo: es decir, empresas que

pueden resultar muy exitosas, pero también

den fracasar Estas condiciones pueden

uando los emprendedores no tienen

suficiente conocimiento del producto o del

proceso productive que quieren llevar ade-

lante, o cuando no cuentan con suficiente

experiencia empresarial.

La incubadora es implemeritada en un par-

que industrial, donde se ubican las pequefias

empresas y los servicios necesarios pare llevar

adelante el proceso productive. La cercania de

‘estos servicios, por ejemplo, servicios banca-

ros 0 administrativos, beneficia a las empresas

que se estén “incubando” en ese espacio.

Una vez que la empresa logra iniciar su

‘ollo, debe dejar ese espacio a otras

compaiias. Uno de-los objetivos de estos

‘emprendimientos es impulsar el desarrollo

econémico de la sociedad

De esa manera, la Municipalidad aporta

el predio donde se instalan las empresas, ast

como el salario del gerente. Las universida-

des, por su parte, proveen asistencia técnica

y administrativa a las empresas que estén na-

ciendo. También, a través de pasantias, ofte-

cen a los servicios los estudiantes que estén

por graduarse

Se estima que este emprendimiento

podria llegar a generar un centro de in-

vestigacién e innovacién.

ta

El sector de servicios

En la provincia de Cérdoba el sector tert

rio es el més importante dentro de la estructu-

ra econémica, con la mayor concentracién en

la Ciudad de Cérdoba. La ciudad se destaca

como uno de los centros de servicios avanza-

dos més importantes de América latina,

‘Como atractivos, la ciudad ofrece be-

neficios fiscales, trabajadores y profesio-

nales capacitados, estudiantes egresados

de las facultades locales en carreras vincu-

ladas a la informatica e infraestructura de

telecomunicaciones

Ademas, varias empresas multinaciona-

les decidieron instalarse en la provincia, ya

que recibieron mucho apoyo del Estado, por

ejemplo, mediante e! otorgamiento de sub-

sidios, el apoyo a la educacién y la construc-

cin de infraestructura

Formen grupos y debatan sobre las con-

diciones que presenta la Ciudad de Cérdo-

ba para lograr ser un centro industrial y de

alta tecnologia

2. Investiguen sobre la fabrica militar su pro-

duccién y estatizaci6n en 2009. ¢Cual es el

rol del Estado en el desarrollo econémico?

Escriban un informe con sus conclusiones.

87

res

88

FICHA DE RECAPITULACION

Loeliger)

1. ;(Cudles fueron las leyes impulsadas por el go-

bierno de Menem al inicio de su gestidn? ;Qué

implicancias tuvieron?

2 {Cuéles som las principales eritcas al proceso de

privatizacién de empresas publicas?

3. ;Cuiles fueron los patses inversores?

4. 2En qué regiones se concentraron las inversio-

nes extranjeras?

5. ;Cémo impacts el proceso de privatizacién en

el desemplea?

6. :Cudl fue el ol de los grandes grupos econémicas?

7. {Qué fue el Consenso de Washington? ;Cuiles

eran sus exigencias?

8 Por qué la implementacién de

liberales gener un alto indice de desocupaci

9. {Qué situaciones generaron la crisis de 20

10. ;Cul fue el rol de los planes sociales luezo de

fa crisis?

IL. (Cudles fueron los efectos de la crisis «

grandes empresas?

12, {Qué efectos tuvo la crisis para las Pyme:

13. Qué importancia tienen las politcas piit

ante la crisis?

14, Qué son los planes sociales?

+ Aportes previsionales: pagos que realizan el

empleador y el trabejador a las cajas del sistema

jubilatori.

+ Costos laborales: dinero pagado por un em-

presario para mantener a una persona empleada,

que incluye el pago de un salario y los aportes so-

ciales al sisterna jubllatorio y de salud

+ Devaluacién: se produce cuando el gobierno

cotorga un mayor valor al tipo de cambio: es de-

cir, cuando el precio del délar estadounidense au-

menta en el mercado local

+ Empleo formal: es el llamado trabajo en blanco,

‘es decir, que cuenta con aportes patronales y de-

rechos laborales

La crisis mexicana de 1994 y el “efecto

tequila”

La presidencia del mexicano Emesto Zedi-

llo estuvo marcada por la crisis financiera mds

severa del siglo x, cuyas repercusiones inter-

nacionales hicieron tambalear a los mercados

de los paises emergentes, entre ellos, el de la

Argentina. Durante los primeros ols de su pre-

sidencia, en diciembre de 1994, Zedilo devalud

fa moneda mexicana, al mismo tiempo que picid

un préstamo a los Estados Unidos para pagar

deudas anteriores contraidas en délares estado-

tnidenses. Esta situacién generé la desconfianza

de los inversores interr

gotios en México. Asi, comienz6 una fuga masi-

va de divisas.El precio del ddlar se incrementé

jonales que tenian ne-

TOs HecHios

+ Empleo informal: es el llamado trabajo esclavo 0

en negro:no estd rezistrado y,por lo tanto, carsce

de aportes y derechos

+ Empresas monopélicas: son aquellas que aticn-

den a un mercado cautivo, es decir a clientes 0

usuarios que no cuentan con la opcién de solicitar

ese servicio 0 prestacién a otra empresa

+ Marcos regulatorios: leyes 0 decretos que

.gulan una actividad

+ Paritarias: negociaciones salariales entre sind!

tos y empresarios, muchas veces convocada:

el Estado.

les de compatias, desempleo la imposibilic

ce pagar deudas Por la devaluacién del peso, =

Banco de México perdi credibilidad y,en sols

un dia, redujo sus reservas en 4,000 millones

de délares A partir de ello,el Fondo Monetario

Internacional (r1) otorgd 2 México un finan

miento de 52.000 millones de délares

i a i dees

ACTIVIDADES EFINALES

Lectura y anilisis de texto ee

J. Lean los siguientes textos y respondan a las preguntas.

Economia social

La economia sociales un conjunto de agentes que se organizan en forma de asociaciones, fundaciones, mu:

‘uales y cooperativas, en as que prima el interés general por sobre el particular yen las que la toma de decisiones

se ealza de mado democrético y paticipativo. En a economia social prevalece el trabajo por sobre el capital.

La economia social es le parte de la economia que no pertenace al sector pico ni al ambito de a economia

capitalsta. No existen ain consensos con respacto a ls criterias especificas de delimitacién, pero la economia

social incluye unidades econémicas pertenecientes a tados los sectoes y participa en todas las fases del proceso

productive

{La economia social es la parte de la economia integrada por empresas privades que paricipan en el mercado,

peta cuya istibucién del beneficio y toma de decisiones no estén diectamente ligadas con e capital aportada por

los miembros o socios. En los agentes pertenecientes a la economia socal se susttuye el interés particular por el

‘general, yapatecen otras finaldades distntas de las puremente econémicas. Hay quienes denominan la economia

sovial como Tercer Sector

Latoma de decisiones en los agentes pertenecientes ala economia socal coopertivas, mutueles, asociaciones)

as mediante un proceso democrético y de autogestién, diferente al principio mercantile representacin societaria

En general, las empresas pertenecientes ala economia social tienen fa finlidad de soluconar cuestones so-

ciales que ni las empresas pablcas ni las privadas resolvieron satistactoriamente. La economia social genera valor

agregado y puestos de trabajo, pero funciona de un modo dstinto al sector pblcoy a capitaista

La brecha: herida absurda

Para Daniel Garcia Delgado, la Argentina de estos

Umass es un enorme laboratorio soca: eet des-

tuna nueva cuestin social: la concentracién de capitals

financeros y la ales global versus el bloque de sectors,

calzando ala sociedad mis iguaitaria de América lstna

En Chile, por dar un ejemplo, nunca hubo un sector me-

dio como el argentina, Pero no se puede detener el crec

riento del rec social sno se modifica la distibucén

progresiva dl ingreso, En cada decision econdmica que se

‘oma, est en juego esta distribuci. El modelo de excla-

sidn es posible cuando hay complicided politica. Garcia

Delgado dice que, en el actual conteto, lo novedoso es

amenaza social La vijacuestion socal siempre habia sido

capital versus trabajo ya amenaza estaba representadatni-

‘amente por la huelga la revolucién. Esta amenaza lev

al amado Estado de Bienestar Pero desde los stent hay

‘a. (Qué es la economia social?

b. in qué situacién se desarrollé la economia social en la Argentina? Ejemplifiquen,

«. ;Cual es la amenaza social de la que habla el investigador Daniel Gareta Delgado? ;Cudndo se ini-

cia? ;Cudles son sus consecuencias?

. Qué le sucedié a la clase media a partir de la década de 19702 ¢Cémo reaccioné?

€. {Cémo se relaciona esta situacién con el desarrollo de la economia social?

productos y sociales que se ven expropiados. Hay una

‘lta conllictvidad de blogues sociales nivel nacional y

‘lobal. Hasta ahora, nose habia logrado generar un sent-

‘do de amenaza con una visiin de sociedad cv no politica.

Desde lava cotiiana, a socidlog investigadora del Co-

niet, Maria del Carmen Fejo, reflexion sobre fa postr

digna que ain muestran los secores medios urbanos, el

esfueran que hacen para dsimular la pobreza. Si uno mira

sus condiciones de vida, la distribuciony la escala de sus

ingesos,y los ve en i calle, uno se pregunta cémo se las

arregan todavia para Presentarse tan dignos.

sewn. 20 eer 2

89

INTEGRACION

LA EXPANSION DEL MODELO SOJERO EN LAS

PROVINCIAS DE CHACO Y FORMOSA

En las ultimas décadas, el cultivo de la soja se ha intensificado y expandido

hacia otras regiones del pais. Asi, se fue consolidando un modelo agropecuario

sin agricultores sobre la base de un paquete tecnoldgico. Ademeés,

se estima que, actualmente, el 73% de la superficie cultivada con soja

en la Argentina estd bajo el sistema de siembra directa.

PRrorositos

+ Integrar los contenidos de los capitulos | a 4

* Identificar la reconversién de algunas econo-

mias regionales en el contexto actual

Peer

Seon

‘ANALISIS DE INFORMACION

La gran transformacién de la

estructura agraria

Los datos del cx [Censo Nacional Agropecuaio} 2002

expresan la consolidacin del modelo de agricultura indus-

trial que paradigmaticamente encarna la soja. El primer

dato importante es el crecimiento de érea semibrada en el

pais con oleaginosas (soja y girasol), que pasé de 6 938.81

112.938 127 de hectirea, es deci, un crecimiento del or

den del 86%, Si hacemos un corte por regi, el crecimien-

to es variable: un 60% para la regién pampeana, un 86%

para la regin del wea, y un 138% pare la regin del son

Este crecimiento extraordinario debe ser atribuido casi to-

talmente a la soja, pues de hecho, si discriminamos entre

los dos principales cultvoscalifcados como oleaginosos,

‘observamas que mientrasel girasol registra un lve descen:

so del 48%, el cultivo de soja aumenta un 150.3%. [|

‘Mientras la soja avanza en casi todas las provincias

donde ela esta cultivando, las cabezas de ganado disminu-

yen y los dems cultvos se achican. La dversidad de pro-

ducciones (algodén, lentejas, catia de azicar, leche, carne,

aro2, etc) que abastecian al pals se redujeron frente a la

tniformidad dela soja de exportacién,generando un inex:

plicable desabastecimiento y aumento de la canastabisica

argentina. Desde la devahuacién del aio 2002, la canasta

bisicaalimentaria (ca) aument6 un 73%, y solo cuatro de

os veinttrés productos que la consttuyen,explican casi la

* Procesar informacién de textos, gréficos y

mapas

+ Relacionar procesos econémicos y politicos

con el modelo sojero.

* Elaborar un informe final

teeta)

totaidad del aumento: la leche, la carne el. queso y el pan:

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5809)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Practica3pag PDFDocument1 pagePractica3pag PDFAgustin GaviolaNo ratings yet

- Trabajo Practico Areal 2Document3 pagesTrabajo Practico Areal 2Agustin GaviolaNo ratings yet

- Mencionar Las Eras Geológicas y Explicar La Evolución de Los Continentes A Partir de PangeaDocument2 pagesMencionar Las Eras Geológicas y Explicar La Evolución de Los Continentes A Partir de PangeaAgustin GaviolaNo ratings yet

- Discurso de Menem y MayoralDocument1 pageDiscurso de Menem y MayoralAgustin GaviolaNo ratings yet

- FORMACIONES ESPACIALES de SormaniDocument14 pagesFORMACIONES ESPACIALES de SormaniAgustin GaviolaNo ratings yet

- Guia Docente-Geografia 3 ES - Huellas PDFDocument44 pagesGuia Docente-Geografia 3 ES - Huellas PDFAgustin Gaviola0% (1)

- Evaluación de Geografía5toDocument1 pageEvaluación de Geografía5toAgustin GaviolaNo ratings yet

- Guia Docente-Geografia 3 ES - Huellas PDFDocument44 pagesGuia Docente-Geografia 3 ES - Huellas PDFAgustin Gaviola0% (1)

- Inundaciones Provocadas Por El Desborde Del RÍO QUINTODocument3 pagesInundaciones Provocadas Por El Desborde Del RÍO QUINTOAgustin GaviolaNo ratings yet

- Combo Kit Actualizacion PC Amd A4 4000 4gb Mother Fm2: Partes InformaticasDocument1 pageCombo Kit Actualizacion PC Amd A4 4000 4gb Mother Fm2: Partes InformaticasAgustin GaviolaNo ratings yet