Professional Documents

Culture Documents

Armonia Complementare - 1 PDF

Armonia Complementare - 1 PDF

Uploaded by

Marco0 ratings0% found this document useful (0 votes)

48 views37 pagesOriginal Title

Armonia complementare_1.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

48 views37 pagesArmonia Complementare - 1 PDF

Armonia Complementare - 1 PDF

Uploaded by

MarcoCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 37

LEZIONI DI ARMONIA COMPLEMENTARE

RENATO DIONISI

Lo studio dell’armonia - della disciplina musicale, cio’, che si occupa dell’« archi

tetturan sonora in senso verticale - (accordi e loro rapporti) si svolge sulla base di

un «sistema musicale» che - nel caso nostro - @ quello tonale.

La tonalité sta quindi alla base delle nostre indagini tecniche, rivolte a spiega-

re i principi grammaticali e logici che reggono il discorso musicale.

Tl raggiungimento della tonalita avviene attraverso un lungo processo evolutivo

che, (con la «cristallizzazione» della sensibile e Vaffermazione di cardini armonici

come la Tonica,Dominante e Sottedominante) dalla complessa e varia Modalitd,

fiorisce (dopo j «presentimenti» frescobaldiani) trionfalmente nelle opere dei grandi

settecentisti, da Scarlatti a Vivaldi, Bach e Handel, in una letteratura di una va-

stita e bellezza straordinarie e si estende, attraverso opera dei grandi autori classici

e romantici (da Mozart a Verdi) fino ai nostri giorni,

Caratteristiche del sistema tonale sono la bimodalité - cio’ la sua «articolazione »

in due soli «modi»: quello Maggiore e quello Minore - e la costanza armonica della

alterazione della sensibile nel modo minore.

L’indagine armonica 2 volta soprattutto (ma non esclusivamente, come si vedra)

alosservazione della sovrapposizione simultanea dei suoni (accordi).

Nella stesura della polifonia vocale classica, gli accordi erano le «risultantiy di

sovrapposizioni di pit melodie wconsonanti» fra di loro, mentre la vera e reale forma

accordale nasce, naturalmente, attraverso evoluzioni, con Vaurora della melodia «ac-

compagnata» (v. Monteverdi) © si sviluppa gradualmente in seguito fino alle pit

complesse e smaglianti architetture (da Bach a Wagner, a Debussy, a Strawinsky).

ACCORDI DI TRE SUONIT

La definizione tradizionale, quindi, di accordo & sovrapposizione di tre o pitt suoni

per ordine di terze.

Tale definizione trova, in parte almeno, una scientifica dimostrazione nel feno-

meno fisico-armonico.

Si osserva che un suono «base» (generatore grave) sviluppa una serie di suoni

concomitanti (armonici superiori) che si dispongono in un determinato ordine: (secon-

do rapporti proporzionali aritmetici, che qui non 2 il caso di spiegare particolar-

mente). Posto come generatore grave un Do la «serie» si sviluppa nei seguenti suoni

armonici» +

ie abe. ece.

2s

1

Droprictd esclusiva per tutti i paesi delle EDIZIONI CURCIS RL. « Milano, Galleria del Corso, 4

iG Eoppighe 1954 {Renewed 19k2) by EDIZIONT CURCTS RL Milano

Porat Paint di esecusione, aduzione e traserizione sono riservati

BE. 5856 C.

Ma se si guardano i primi cinque suoni (compreso il generatore) si pud osser-

vare che i suoni veramente diversi fra di loro nella breve serie sono do - sol - mi:

=

Avvicinando questi tre suoni in ordine ascendente :

a

si otterri la pid semplice forma accordale: la Triade.

A seconda della «qualita» degli intervalli costituenti, la triade pud essere: mag-

giore, minore, eccedente, diminuita :

Meaxiore 445 Minore

ee oa Dee oy

I suoni della triade, partendo da quello pitt grave e salendo verso l’acuto si

chiamano : fondamentale, terza, quinta

quinta

terza

fondamentale

I suoni, dunque, della triade sono tre. Ma in arte, come nelle esercitazioni sco

lastiche, la realizzazione delle armonie avviene soprattutto in forma di «quartetto».

Gli’ accordi sono eseguiti da quattro «parti» (voci o strumenti) che dispongono i

suoni stessi secondo determinati criteri che si studieranno in seguito.

Le quattro parti conservano i nomi e le «estensioni» delle quattro «classiche»

voci e si dispongono scolasticamente su due righi:

Soprano a Soprano )

Contralto iave di violino Contralto | in chiave di violino

oppure Tenore

Tenore ) :

in chiave di basso Basso — in chiave di basso

| Basso |

Le estensioni «medie» delle singole parti sono:

:

soprano =a crs

7 =

.

:

.

Tenore Basso DE Z

E, 5886 ©.

5

Dato - dunque - che la triade ha tre suoni e la sua esecuzione é affidata a

quattro parti, rimane evidente che uno dei suoni della triade deve essere ripetuto in

una delle parti stesse.

Lindicazione del «raddoppio» da usare ci viene ancora dal fenomeno fisico

armonico. Nella serie dei primi 5 armonici si vede che il suono fondamentale appare

ben tre volte, due volte la guinta e una sola volta la terza:

Nelle triadi, percid, il raddoppio pit evidente e naturale (e cid risulta anche

dalla «pratica» di tutti gli autori) @ quello della fondamentale.

Non volendo (o potendo) raddoppiare la fondamentale si potra ripetere la guinta.

Ma non si raddoppia mai la terza (salvo le eccezioni che si studieranno in seguito

F ¥

Raddoppio della fondamentale Raddoppio della guinta

Nel caso invece in cui si dovesse - per qualche motivo - omettere nella _ste-

sura degli accordi uno dei suoni della triade, sar& soppressa normalmente la quinta.

Mancando, infatti, la fondamentale l’accordo non avrebbe senso determinato

(salvo, sempre, casi particolari) « mancando la terza risulterebbe dubbia la «qualita»

della ‘triade.

Omettendo, dunque, la quinta bisognerA - a quattro parti - triplicare la fon-

damentale:

F

Realizzando gli accordi - dai pit semplici ai pit complessi - bisogna anche

rendersi conto della diversa efficacia sonora (e quindi diversiti espressiva) che gli

accordi stessi assumono a seconda dei modi nei quali si aggregano i loro suoni.

Anzitutto ogni triade si pud «dare» allo stato fondamentale 0 rivoltato.

Si trova allo stato fondamentale quando la parte pii grave (il basso) tiene la

fondamentale dell’accordo, comunque poi (si badi bene) siano disposti gli altri suoni

nelle altre voci superiori:

1) Triade di Do maggiore 2) Triade di Fa maggiore _3) Triade di Si minore

allo stato fondamentale allo stato fondamentale allo stato fondamentale

B, 5856 C.

Si trova invece allo stato di rivolto, quando nel Basso si trovano la 3* (1° ri-

volto) o la 58 (2° rivolto):

. = a

F

Stato fondamentale Stato di primo rivolto Stato di secondo rivolto

1) Triade di re minore allo stato fondamentale.

2) ¢ 3) La stessa triade rispettivamente allo stato di 1° e 2° rivolto.

NB. - Lo snumerichos relative sono: § (0 wolo 8) per lo stato fondamentate, $ (0 volo 8) per

lo stato ti primo rivoto © 8 por lo stato di wecondo rival; numeriche che in seguito wi useranno

correnternente nella armontzrasione del basso dato.

I suoni della triade, indipendentemente dallo stato dell’accordo stesso, possono

avere una disposizione che pud essere stretta o lata.

Nel primo caso i tre suoni superiori (Soprano, Contralto e Tenore) sono disposti

in modo da distare fra di loro non pit di un intervallo di quarta:

—

Triade di Do maggiore

in disposizione stretta

Nel secondo, gli intervalli che li separano possono arrivare dalla quinta fino

all’gttava (non oltre - normalmente - per non disperdere T'uniti e la coesione del

quartetto)

Triade di Mi bemolle maggiore

in disposizione lata

NB. - Qualche autore definisce «mista» la disposizione in cui esistono - contemporancamente -

sompre fra le tre parti superiori, intervalli che superano la quarta e intervalli di quarta o infe-

—24

$e

Triade di Sol minore

(stato di primo rivolto)

in disposizione “mista,,.

EB, 5856 ©.

7

Ogni disposizione ha una particolare efficacia sonora e un caratteristico «colore»

2 sulla base - ancora - dell’osservazione delle distanze correnti tra gli armonici

concomitanti nella serie del fenomeno gia visto :

SSS ~

= =

Si deduce che la disposizione lata & conveniente per il registro grave e quella

mista o stretta per il registro medio 0 acuto.

Altra considerazione : La presenza dell’uno o dell’altro suono della triade nel-

la voce acuta (le due parti estreme : basso e soprano sono le pitt «esposte» e percid

le pitt importanti) determina la posizione melodica dell’accordo.

A seconda quindi che nel soprano ci sia la fondamentale la terza o la quinta si

avr&, rispettivamente, la posizione melodica di ottava, di terza o di quinta:

Triade di Re maggiore

rispettivamente in posizione

melodica di ottava, terza e quinta.

Analizzando (e poi realizzando) singole triadi bisogner& «scoprirne» con esattezza

le varie caratteristiche, studiate dianzi.

Si vogliano p. es. analizzare le caratteristiche delle tre seguenti triadi :

3)

Si otterra:

1) Triade di La minore (i suoni diversi disposti in ordine ascendente di terze sono

la, do, mi).

F 3° 5s)

‘Stato fondamentale (perch nel basso c’? la fondamentale).

Disposizione stretta (perch® fra Je tre parti superiori intercorrono intervalli di terza).

Posizione melodica di quinia (perchd la quinta sta nella voce pit acuta).

Raddoppio della fondamentale (una nel basso e una nel tenore).

2) Triade di Re maggiore (i suoni diversi disposti in ordine ascendente di terze sono

re, jaf, la), =

F 3°" bt)

Stato di primo rivolto (perch® nel basso sta il fa{t, terza dell’accordo).

Disposizione lata (perch® fra i tre suoni superiori intercorrono intervalli di ottava

e di quinta).

Posizione melodica di quinta (perch? la quinta sta nella voce pit acuta).

Raddoppio della fondamentale (perché il re appare due volte: nel tenore e nel

contralto).

EL 6856 ©.

8

3) Triade di Do maggiore (i suoni diversi disposti in ordine ascendente di terze sono

do, mi, sol).

F 3° 54)

Stato di secondo rivolto (perch nel basso sta la quinta dell’accordo).

Disposizione stretta (perch fra le tre parti superiori intercorrono intervalli di

quarta e di terza).

Posizione melodica di terza (perch® la terza sta nella voce pit acuta).

Raddoppio della quinta (perchd la quinta & nel basso ed & ripetuta nel tenore).

RAPPORTI FRA ACCORDI E SCALA

Lo studio dell’armonia diatonica ha come base fondamentale d’indagine, per i

rapporti «tonali», la scala maggiore naturale. Composta di sette suoni e aggiunta la

ripetizione della tonica all’ottava, per completare la «gamma», si presenta come di-

visibile in due parti tetracordi perfettamente simmetriche, ognuna delle quali composta

di toni e semitoni (diatonic). I due semitoni della scala si trovano alla fine del

rispettivo tetracordo.

SD_D

T um wy wv |

fm

I punti di articolazione «architettonica» della costruzione scalare si appoggiano

sulla Tonica (T) che con la propria ripetizione allacuto racchiude entro Pottava tutti

i suoni della scala, sulla Sottodominante (SD) che chiude il primo tetracordo e sulla

Dominante (D) che apre il secondo.

Costruendo una breve serie di triadi sui gradi principali del tono, osserveremo:

1) che i tre accordi in parola sono tutti e tre maggiori:

T sD D

2) che V'accordo di tonica @ in rapporto con gli altri due per mezzo di un suono

comune:

EB. 5856 ©.

9

E, dato che la scala @ la sintesi melodica del tono, le triadi di tonica, dominan-

te © sottodominante, prese nel loro complesso, ne rappresentano la sintesi armonica.

I rapporti che intercorrono fra le armonie di tonica, sottodominante e domi-

nante sono determinati dal «carattere» specifico di ognuna d’esse e dalle posizioni

delle stesse nell’ambito della scala (e quindi del tono).

La tonica (come accordo e come «grado») posta alla «base» della costruzione

sealare rappresenta il principio «statico» della tonalita, il punto di riferimento (di

riposo) al quale convergono per ogni «conclusione» gli elementi armonici del discorso

musicale.

La dominante (come accordo,e come «grado ») rappresenta, invece, il principio

opposto. Posta al centro della scala ha carattere sospensivo, interrogativo, di «at-

tesa», La triade di dominante contiene - inoltre - l’elemento della sensibile (la

terza dell’accordo) che trovandosi in rapporto di semitono con la tonica 2 particola-

rissimo fattore di «attrazione» © percid di moto.

La dominante ha percid carattere dinamico che la spinge a «risolvere» verso la

tonica.

Se - per esomplificare - si suppone che Ia «carica dinamica» (per usare il lin

guaggio della -fisica) dell’armonia di dominante sia di 100, essa si «scaricherd» sulla

tonica a «tensione» 0 (zero) (essendo appunto quest’ultima elemento di «perfetto» ri-

poso) >

100 °

D ~T

Viceversa passando dall’armonia di tonica a quella di dominante si passa da ten-

sione 0 (zero) a 100, cid che comporta, appunto, il caratteristico senso di sospensione

e di aspettativa che la dominante ha in se stessa.

La sottodominante (come accordo © come «grado») rappresenta un principio

intermedio (di «transizione ») fra i due estremi gid visti. (Non pud avere, ovviamente,

il perfetto senso statico della tonica n& quello decisamente dinamico della domi

nante).

‘La triade di sottodominante, infatti, ha una leggera affinita con quella di toni-

ea perché ha con essa un suono in comune (la stessa tonica). Nello stesso tempo non

contiene suoni «attrattivi» (come la sensibile contenuta nella triade di dominante) che

la spingano decisamente in una determinata dirczione. Supposto, perd, che la sua ca-

riea dinamica sia di 50, risulta evidentemente che, come in elettricita corpi carichi

della stessa elettricita si respingono e corpi carichi di elettricita diversa si attraggo-

no, cosi Varmonia di sottodominante si sente pid spinta verso quella di dominante

che non verso quella di tonica.

Ne consegue che il discorso musicale si «articola» (e lo dimostrano praticamente

le opere di tutti gli autori)’naturalmente e logicamente secondo una specie di movi-

mento vorticoso che sale dalla sottodominante verso la dominante per concludere

in tonica:

50

SD transizione statica.

Il passaggio dalla sottodominante verso la tonica & piuttosto «debole» (50 a 0)

e cosi pure la sospensione che la sottodominante sostiene in provenienza dalla tonica

(da 0 a 50).

E. 6856 C.

10

E anzi da notare che i rapporti autentici (quelli fra tonica e dominante) e cio’

a forte «spinta», caratterizzano le opere degli autori (Bach, Beethoven, Verdi, ec.)

«occidentali» mentre i rapporti «plagali» (fra tonica e sottodominante) sono preva-

lentemente usati dagli autori del mondo slavo (Moussorsky - Ciaicowsky, Dvofak, ecc.)

Il «giro» completo: sottodominante, dominante e tonica rappresenta il pit per-

fetto «svolgimento» possibile del discorso musicale.

Comunque I'unico rapporto non conveniente e vietato scolasticamente (salvo -

naturalmente - le eccezioni) @ quello che porta la dominante alla sottodominante che

contrasta la naturale spinta dell’armonia di dominante verso quella di tonica.

Parallelamente a quanto & stato osservato nel modo maggiore, nel modo minore

i rapporti armonici si sviluppano nello stesso modo e attraverso gli stessi processi

di attrazione e movimento.

Tl passaggio da un accordo all’altro si chiama con termine tecnico: collegamento

e pud esprimersi in due forme diverse:

1) Collegamento armonico.

Si realizza quando fra i due accordi esiste almeno un suono in comune. Il, o i

suoni comuni si legano nella o nelle stesse parti mentre i suoni non legati si

muovono col pit piccolo «passo» melodico possibile verso il suono pid vicino del

prossimo accordo :

2) Collegamento melodico.

Si pratica quando fra i due accordi non vi sono suoni comuni o essendoci non

si vogliono «legare». Si deve percid ricorrere al moto contrario delle tre parti su-

periori rispetto al movimento del basso. Le quali parti superiori osserveranno pure

il pit piccolo passo melodico possibile nella realizzazione del moto contrario:

*) Tra i due accordi sarebbe stato possibile il collegamento armonico (il re 8 suono co-

une) ma facendo quello melodic si rende neceseario il moto contrario delle tre parti superiori

rispetto al basso).

Le armonie di tonica, dominante ¢ sottodominante si collegano fra di loro secon-

do i principi esposti: la tonica si collega armonicamente sia con la dominante che

con Ia sottodominante (e viceversa) :

E. 5856 C.

cay

Modo

minore

I Iv 1 1 v 1

NB. - 1 numeri romani indicano il «geado+ sul quale d costituite laccordo.

Nel modo minore si usa la se1

pile alterata.

L'unico collegamento melodico necessario @ dato dal passaggio della sottodo-

minante alla dominante:

Esaminati gli accordi principali della tonalita sara interessante passare allo stu-

dio degli altri accordi esistenti sui vari gradi della scala.

E si notera subito che qualeuno d’essi ha notevoli affinit’ con quelli gid studiati.

Esaminando il quadro completo delle triadi costituite sui singoli gradi:

si pud osservare che 'accordo del VI grado ha due suoni in com=ne con quello di

tonica (di cui & il «relativo» minore).

Cosi la triade del II grado ha due suoni in comune con quella di sottodomi-

nante.

Parrebbe pure che la triade del III grado avesse le stesse «affinitdy nei ri-

guardi della dominante, ma, per ragioni cho si diranno in seguito, l'accordo che ve-

ramente & pit «vicino» a quello di dominante @ la triade del VII grado.

Con termine improprio ma indicativo si chiameranno secondarie le armonie «affini»

a quelle principali.

Ogni. grado .secondario rappresenta una specie di «ombra armonica» del relativo

grado principale, del quale ha caratteristiche simili e di cui segue le sorti nel «giro»

tonale dei rapporti fra le varie armonie.

‘Anzi fra i due accordi affini si costituisce una specie di «gruppo armonico» che

assume «in totale» le caratteristiche gia studiate per il singolo accordo principale.

Quindi il gruppo armonico di tonica & rappresentato dall’unione dell’armonia

principale del I grado con quella secondaria del VI grado.

Il gruppo armonico di sottodominante dallarmonia principale del IV grado e se-

condaria del IL.

Il gruppo armonico di dominante dall’armonia principale del V grado e secondaria

del VII.

E. 5856 C.

12

Lo schema delle attrazioni, visto in precedenza - per le sole armonie principa-

li - potra essere, ora, cos) completato:

Carica dinamica 100

Gruppo Armonico di Dominante

[V Pincipale e VII Secondario]

“Dinamica,,

Cartes dinamica 50 Carica dinamica 0

ppo Armonico di Sottodominante Gruppo Armonico di Tonica

[IV Prineipale © 11 Secondario] [LPrincipale e VI Secondario]

“Transizione,, “Statica,,

Ora si vedranno le caratteristiche dei singoli accordi ¢ i loro rapporti nell’ambito

del tono, tenuto conto della gia constatata «incompatibilita» tra le armonie del

gruppo di dominante e quelle del gruppo di sottodominante.

Nel collegare fra di loro gli accordi studiati bisogna tener conto di due impor-

tanti fattori: quello delle «attrazioni» fra i gruppi ai quali appartengono e quello

del «rapporto melodico» che intercorre fra i loro bassi fondamentali.

Si % gid visto il principio che guida le attrazioni.

Quanto al rapporto melodico, gid il collegamento fra la tonica e le altre due

armonie principali ® indicative in quanto avviene per intervalli di 4* ¢ 58 (@ vi-

ceversa):

E, appunto percha collegano fra di loro i gradi principali del tono, si_considerano

sempre principali (per estensione e similitudine) tutti quegli intervalli di 4" e 5% che

collegano fra loro accordi di qualsiasi grado (principali o secondari che siano):

C0.

a sv vI WI mn OWE m vt

Il collegamento, invece, che unisce (melodicamente) il IV al V grado avviene per

grado congiunto:

Iv v

Essendo un passaggio che avviene fra due armonie assai importanti e fortemente

differenziate nelle caratteristiche, cosl - sempre per estensione e similitudine - saran-

no considerati forti i collegamenti per grado, appunto perché avvicinano sempre ar-

monie appartenenti a gruppi diversi (mancando qualsiasi suono in comune):

lee.

BE. 5956 ©.

13

I collegamenti per intervalli di 3* che caratterizzano soprattutto il passaggio da

un’armonia principale alla propria secondaria o viceversa saranno invece considerati

deboli:

vo uo

A questo proposito & bene precisare subito che bisogna evitare simili passaggi a

cavallo della battuta perch’ formano una specie di sincope armonica che rompe il

normale fluire del discorso musicale. Entro la battuta, invece, il collegamento in pa-

rola & senz’altro permesso. In tal caso & preferibile, in generale, che Varmonia prin-

Evitare | permesso:

cipale preceda la secondaria.

ima ancora

quindi: invece: [preferibi

Ir Iv t IV IV i

Qualche volta il collegamento per intervallo di 3* unisce anche armonie di

gruppi diversi e allora dara il maggiore risultato:

VI Iv

(Gruppo di T)(Gruppo di S D)

Nella stesura di un basso le armonie sono stabilite sulla base delle attrazioni

tonali (le antiche «scale armonizzate» sono, appunto, schematici «riassunti» pratici

di tali principi) © tenendo conto della varieta dei rapporti melodici che formano nel

loro complesso la linea del basso stesso.

Nelle armonizzazioni si saltera necessariamente, per il momento, uso delle tria-

di date sul III e VII grado nei due modi e sul II grado nel solo modo minore:

triadi che si studieranno pid avanti.

Inoltre (usandola solo — per ora - nel modo maggiore) la successione II - V, rea-

lizzata nel basso, sempre per intervallo di 4% ascendente, si armonizzera (per evitare

«situazioni» di tritono) per mezzo del collegamento melodico,

La successione V-VI, poi, importantissima, e che prende il nome di cadenza

evitata presenta una particolarita che va subito studiata.

Il collegamento fra questi due gradi &, per forza, melodico.

Nell’accordo di dominante 8, perd, presente il suono’ sensibile che, come si sa, ha

una speciale spinta in direzione della tonica. Per cui, rispettando ii moto contrario

(tispetto al movimento del basso) delle altre parti, quella che conterra la sensibile sa-

liré alla tonica per moto retto al basso.

Nella triade del VI grado si otterra cosi (ed ecco una prima eccezione alla legge

generale) il raddoppio della terza:

sensibile

In Do maggiore:

14

Riassumendo: il brano seguente si realizzera cosi

(aparti strette)

e quest’altro :

(@ parti late)

rvotv ww wl 1

NB. - Come & stato segnato nella prima battuta del primo esempio Ia legatura fra i suoni

comuni - indicata dalla linea tratteggiata - 8 tale anche s0 non segnata materialmente.

Nei riguardi del «movimento» obligato della sensibile saranno opportune alcune

osservazioni :

1) Normalmente, quando la sensibile si trova nelle parti esterne (soprano o basso)

deve risolvere salendo in tonica per grado congiunto :

Sensibile opp: sensibile

nel soprano nel basso

2) Quando la sensibile si trova nelle parti interne (contralto o tenore) pud anche

scendere, purché il basso salga:

Sensibile opp: sensibile

nel contralto nel tenore

a

3) Alla fine di un’armonizzazione @ bene conchidere sull’accordo di tonica allo stato

fondamentale e in posizione melodica di ottava; cid che comporta un senso di

«perfetta» e definitiva conclusione.

In tal caso anche se Ia sensibile si trova nelle parti interne (¢ potrebbe scendere)

si fa salire, appunto per dare senso conclusivo alla cadenza finale, mentre le

altre parti muovono per moto contrario al basso in modo da concludere in posi-

zione melodica di ottava, nonostante che Paccordo di tonica rimanga incompleto

(per soppressione della quinta) :

15

LA TRIADE DEL III GRADO

Per comprendere bene la funzione e le caratteristiche dell’accordo posto sul

III grado & necessario studiarne la posizione nell’ambito della scala maggiore (base

fondamentale d’ogni indagine armonica)

Studio che portera a conclusioni avvalorate dai risultati che i grandi autori

hanno ottenuto nella loro pratica musicale.

Nella scala maggiore naturale il IIT grado si trova in una situazione assai

mile a quella della sensibile. Sia V'uno che V’altra sono posti a semitono di distan-

za, rispettivamente dal IV grado e dal I.

E, inoltre, si trovano in posizione di «chiusura» rispettivamente del tetracordo

inferiore e superiore della scala:

trac. SUP”

m1

Per cui il III grado ha una naturale tendenza (data la sua posizione) verso il

IV grado. Questa sua tendenza rende il III grado stesso leggermente «antitonale»

(sposta, cioe, T'equilibrio tonale verso un vago senso modulativo in direzione della

sottodominante) per cui, nella letteratura a forte «disegno» tonale (Beethoven, Verdi

ece.) & quasi ignorato.

Ora si pone un altro problema che riguarda assai da vicino il III grado, come

accordo.

Si @ gia detto che la coesistenza dell’armonia (verticalita) e della melodia (oriz-

zontalita) comporta la necessita di trovare la maniera di equilibrarne le diverse

e talvolta opposte tendenze.

Ed eccoci al caso pratico

La tendenza della sensibile non & sempre in direzione ascendente verso la tonica

(benché lo sia nella grandissima parte dei casi) ma dipende dalla linea melodica per

gradi che contiene la sensibile stessa. Linea che pud essere diretta dal basso all’acu-

to o viceversa:

sensibile ascendente ‘sensibile discendente

Nel modo minore, poi, la complicazione aumenta perché, a seconda della dire-

zione melodica della linea, si deve usare la scala melodica ascendente o discendente

la sensibile avra due aspetti necessariamente diversi: alterata nel salire e naturale

nello scendere: :

‘sensibile ascendente ‘sensibile discendente

Resta evidente che - sia nel modo maggiore che minore - la sensibile ascendente

dovra risolvere in tonica, mentre quella discendente dovra portarsi alla sopradomi-

nante.

EB. 5856 C.

16

La sensibile ascendente sara quindi logicamente inquadrata in una armonia che

abbia tendenza a risolvere in tonica e quindi - praticamente - sara ambientata in

uno degli accordi del gruppo di dominante.

[ia triade del IIT grado, invece, si presenta come V'armonia ideale per risolvere il

problema della sensibile discendente.

T'accordo del IIT grado tende infatti al IV, come si ® visto (e non ha attra-

zione - invece - verso la tonica); pud armonizzare assai bene la sensibile discendente

che «risolve» alla sopradominante appunto perch? il IV grado (al quale tende for-

temente) contiene nella propria armonia la sopradominante stessa

Nel modo

‘minore

Nel modo

maggiore

La trinde del TIT grado contenendo, quindi, sempre la sensibile discendente, che

proviene dalla tonica, sara preceduta da un accordo che possa armonizzare Ia toni-

ca stessa,

Si trattera, ovviamente, di triadi appartenenti al gruppo di tonica e cio’ della

tonica vera e propria, oppure del VI grado.

Percid il binomio III - IV, sara preceduto dal I o dal VI grado e dato poi che

la sottodominante «tisolve» a sua volta in tonica o dominante avremo un «totale»

di 4 accordi che costituiscono una speciale cadenza detta di Frigia - derivata dai

modi gregoriani - (e usatissima p.es. da Bach, specialmente nei corali):

I v

opp. - WE = TV = opp.

VI I

a) 2) 3) 4)

I quattro accordi (due «fissi» - centrali - ¢ due laterali «a scelta») comporta-

no sempre in wna (qualsiasi) delle parti superiori V'intero tetracordo superiore discen-

dente della scala maggiore naturale oppure della scala minore yelodica discendente

(naturale): ,

tetra tetrac. tetrac.dis: tetrac.dise,

—_— —— —

Nel modo = = =

maggiore

BE =e

IMlivt VIILIV 1 Imivv VI WLIVV

tetrac.dise. tetrac.dise. tetrac.disc. tetrac.dise.

Nel modo iS = iS f rh

‘minore uv : i] : a #

= aa =

Plagale

I-1V > Semiplagale

Vv -VI > Evitata

IvV-V-1 > Composta

E. 5856 C.

18

ERRORI ARMONICT

Le regole per ben collegare gli accordi allo stato fondamentale - gia esposte -

non sono sufficienti per assicurare il corretto collegamento fra gli accordi rivoltati.

Bisognera percid stabilire dei principi generali che servano ad evitare tufti gli errori

possibili.

Collegando due accordi (in qualsiasi stato) si possono, infatti, commettere molti

errori,

I seguenti cattivi andamenti corrispondone proprio - in campo letterario - agli

errori_grammaticali:

1) Successioni di 8° e 5¢

2) Relazioni di 8° e Be

3) False relazioni

1) Le successioni di 8° e 5¢ si verificano quando, partendo da un_intervallo di 8°

0 di 54 (esistente fra due voci) ‘si arriva per moto retto 0 contrario (sempre fra le

stesse due parti) rispettivamente a un intervallo di 84 0 di 5¢ per grado o per

salto:

ottave per moto retto

fra Basco © Soprano ottave per moto contrario

fra Basso e Contralto

yy ale

quinte per moto retto quinte per moto contrario

fra Soprano e Contralto fra Soprano e Basso

Le ottave e le quinte parallele costituiscono errore quando avvengono fra parti

reali mentre non hanno niente a che vedere con le ottave di «raddoppio» che rin-

forzano in generale una parte ‘in evidenza» ciod la melodia o il basso, senza

costituire una parte realmente autonoma

ottave di

be

forzo_melodico

eee,

Beethoven: Sonata N29 per Pianoforte-I. Tempo.

E, 5856 C.

19

lece.

lottave di rinforzo del Basso

Beethoven: Sonata N212 per Pianoforte

T Pempo-Il Variasione.

2) Le relazioni di 8° e 5e avvengono quando, partendo da un qualsiasi intervallo

(diverso da quello d’arrivo) esistente fra due parti, si arriva per moto retto

verso una consonanza perfetta (8* 0 54):

Relazione di 5“

fra Soprano e Basso

Le relazioni sono evidentemente pit varie e dolei delle successioni ¢ sono am-

messe in alcuni casi

a) fra parti esterne (basso e soprano) quando la parte superiore si muove per grado

‘e quella inferiore salta di 4* 0 5A:

ar

salto di 5°

Relazione di 8° permessa

fra Soprano e Basso

b) fra parti interne (tutte le combinazioni escluso il caso bagso - soprano) quando

una delle parti va per grado e Valtra per salto di 4% 05%:

Relazione di 8* permessa

fra Soprano e Tenore

B. 5856 C.

¢) fra gradi principali (per la forza armonica dei collegamenti - specialmente se

fra gli accordi esiste un suono comune) anche quando una parte va per

grado e Valtra per salto di 3%:

wld

Ive ov 16 v

Relazione di 5* permossa Relazione di 5*permessa Relazione di 5*permessa

fra Contralto e Soprano fra Basso e Soprano fra Basso e Soprano

NB. - Contano molto nella giustificazione delle relazioni i movimenti per moto eontrario del-

le altre parti che nascondono «vuoti> che ne conseguono © tutti quegli accorgimenti che Vespe-

rienza (basata sulla loro pratica artistia) dei grandi autori ha resi di uso generale per la loro

«musicalita ».

Non @ possibile, evidentemente, presentare molti casi particolari, che solo Vinsegnamento pra-

‘un esperto didatta pud espiegare» nel modo pita convincenté e « documentato ».

Ovviamente sono proibite, come le successioni di 8°, anche quelle di unisono:

tice

Successione di unisono

fra Contralto e Soprano

E invoce sempre ammessa Ja successions di due quinte (fra parti interne, perd) purché le

prima - giusta - scenda per grado sulla seconda -

Stgiusta 5*diminuita

3) Le false relazioni si distinguono in:

a) false relazioni di unisono o di ottava quando in due parti diverse si fanno

intendere in successione immediata due suoni di grado eguale in rapporto di

semitono cromatico o di ottava cromatica :

Falsa relazione Falsa relazione

di unisono di ottava,

b) falsa relazione di tritono che ayviene (e armonicamente ha la stessa durezza del

E, 5856 ©.

21

tritono melodico 61-44 ) quando duo parti prosedono per tono ¢

parallelamente per intervalli di 38 maggiore :

Le proibizioni riguardanti gli errori armonici non sono - in arte - qualche cosa

di assolutamente rigido ¢ le eccezioni sono moltissime (da Palestrina ai tempi nostri

Scolasticamente perd devono essere rispettate perch® ogni regola ha sempre il

pregio di assicurare la chiarezza dei risultati e non & mai una pura convenzione, ma

frutto di osservazioni, ragionamenti e conclusioni ricavate dallo studio della grande

letteratura musicale.

Quanto agli intervalli melodici ammessi nelle armonizzazioni di stile severo, te-

nuto conto dell’uso dei rivolti delle triadi, sono permessi, nel basso, intervalli di

sesta (specialmente restando sulla stessa armonia) :

16

Comunque resta proibito in qualsiasi parte ogni intervallo eccedente.

Si permette 'uso di qualche intervallo diminuito discendente (i pid facili: 4%,

58, e talvolta la 78), specie nel basso, purch? risolvente per grado congiunto, ascen-

dente :

ataim.

a)

La minore Do maggiore

B, 5856 Cc.

RIVOLTO DELLE TRIADI

Gli accordi di 3 suoni hanno due rivolti, aventi ognuno distinte particolarita.

Primo rivolto.

ll primo rivolto & determinato, come si & gid detto, dal fatto che la terza del-

Vaccordo sta nel basso.

Per la numerica si badi che il numero romano indica il grado sul quale & co-

struito Yaccordo mentre i numeri arabi laterali «esprimono» lo stato dell’accordo

stesso. Cosi I (con ©

3

nica allo stato féndamentale :

accanto, oppure senza altra indicazione) significa triade di to-

mentre il . (oppure pid semplicemente il 6) indica la stessa triade ma allo stato di

primo rivolto (cio’ con la terza nel basso) :

Te

Come si usano le triadi allo stato di primo rivolto? Come si collegano? A

quali grad, si riferiscono?

Anzitutto & chiaro che le triadi allo stato di $,

mentale nel basso non si reggono con la stessa forza delle triadi allo stato fondamen-

tale e hanno in sé qualche cosa di mobile che le rende assai meno ferme delle gia

dette triadi allo stato fondamentale.

B bene quindi che la «debolezza» del rivolto sia compensata dalla forza armo

nica dell’accordo.

Si rivolteranno percid, senza dubbio, le triadi di Tonica, Dominante e Sotto-

dominante e mai gh accordi dati sui gradi pit deboli e incerti del tono (III e

VI p. es.).

Inoltre per compensare T'instabilita del rivolto si cerchera di cappoggiare» gli

accordi rivoltati a un successivo (e precedente) accordo allo stato fondamentale.

Due o pit accordi successivi allo stato di primo rivolto possono reggere sem-

pre che si tratti di triadi «principal».

Quando perd molte

non avendo la propria fonda-

4 (terze e seste - ciod triadi allo stato di primo rivolto)

si susseguono per grado congiunto, in senso ascendente o discendente, (specie in fi-

EL 5856 ©.

23

gurazioni rapide) non si devono considerare come reali sarmonie» ma come pit me-

lodie simultanee che procedono parallelamente a distanze fisse :

Allegro assai ao

ece.

Beethoven: Sonata N23 per Pianoforte

6

2

3

Se si pensa p. es. alla triade di Do maggiore, si sa che gli elementi che la

compongono sono do, mi, sol.

Per mettere l’accordo allo stato di primo rivolto @ necessario che nel basso si

trovi la terza dell’accordo stesso e cio’ il mi:

Passando alla «pratica: come va disposto ¢ «distribuito» un accordo di

Come si completa (nelle parti rimanenti) la triade?

Mettendo appunto nelle parti superiori i suoni che la completano e cio’ due

do (la fondamentale raddoppiata) e un sol la quinta) :

1 1é 16

oppure un do (la fondamentale) e due sol (la quinta raddoppiata):

6

3

sara utile studiare subito un tipo «speciale» di triadi che - come si vedra - si usa

esclusivamente (0 quasi) allo stato di §.

Si tratta di una triade dissonante: la triade diminuita: che si trova sulla

sensibile del modo maggiore e minore:

Do maggiore La minore

Prima perd di passare alla realizzazione di bassi preparati per Vuso delle

E. 5856 ©.

24

e sul I° grado del modo minore

5

La minore

La dissonanza di tale accordo deriva dall’intervallo di quinta diminuita in esso

contenuto. Intervallo che @ particolarmente ingrato all’intonazione vocale quando &

in «esposizione » (cio? fra il basso le parti superior).

La massima esposizione della dissonanza si realizza, quindi, quando l'accordo in

parola si trova allo stato fondamentale e percid in tutta la letteratura classica (ad-

dirittura da Palestrina a Mozart - e anche oltre) la triade diminuita @ data esclu-

sivamente allo stato di primo rivolto.

In tal modo la dissonanza rimane interna dando all’accordo una sonorité dolee ¢

distesa.

Stabilito quindi che le triadi diminuite si usano allo stato di ce :

trattare in modo diverso quelle date al VII grado da quella data al II del modo

minore.

Infatti, la triade data al VII grado del modo maggiore o minore, appartiene

al gruppo armonico di dominante e tende naturalmente a risolvere alla tonica

(fondamentale o rivoltata).

La sua fondamentale, la sensibile, (suono a risoluzione obbligata) non @ percid

raddoppiabile.

Quindi (nuova eccezione alla normale legge sui rapporti) necessita del raddoppio

della terza o della quinta.

bisognera

Ecco gli esempi relativi:

@),Nel modo Maggiore 4) Nel modo Minore

wVue 1 vie 16 vue 1 vie 16

Come si vede negli esempi esposti - per ragioni di buon andamento di parti - si

pud, quando il VII6 risolve al 16, raddoppiare la terza (altra eccezione) nell’accordo

di tonica rivoltato.

Tnoltre, bisogna evitare la posizione melodica di quinta, in disposizione stretta:

«s4)

vue

assai cruda e che rende difficile una buona e sonora risoluzione dell’accordo verso

la toniea.

La triade diminuita posta, invece, sul II grado del modo minore, appartiene

al gruppo armonico di sottodominante e risolve percid verso la dominante.

B. 5856

25

Raddoppia regolarmente la fondamentale (che nel presente caso non & affatto

una sensibile) oppure la terza, mentre evita il raddoppio della quinta, perché dimi-

nuita (e percid dissonante).

Risolve collegandosi melodicamente alla dominante:

ue ov

Nel caso in cui si raddoppia la fondamentale, il collegamento verso I'accordo di

risoluzione @ necessariamente armonico perché un suono rimane legato :

Studiate quindi le caratteristiche delle triadi fondamentali e rivoltate rimane la

difficolta di armonizzare un «basso dato» - senza numeri - senza ingannarsi sui punti

5 anzicha 6

3 anzichd un 3.

Per non ingannarsi basta considerare ogni suono del basso dato come una eventuale

fondamentale e poi come una eventuale terza di rispettive triadi e sulla base delle at-

trazioni tonali_ operare la scelta.

Sia dato il seguente brano da armonizzare :

dove conviene mettere un

Esaminiamolo nota per nota

Se il primo sol rappresenta la fondamentale di un accordo, si tratta della triade

di dominante allo stato fondamentale 8 $f 13

di un accordo, si tratta della triade del III grado allo stato di primo rivolto

se invece rappresenta la lerza

mi sol si

F3 5°

Il TIT grado non si rivolta (v. capitolo sulla triade del TIT grado) e percid si

5

Be

Se il do che segue rappresenta la fondamentale di un accordo, si tratta della

triade di tonica allo stato fondamentale & ot wa se invece rappresenta la terza

rdo, si trata della trinde del VI grado allo stato di primo rivolto 1 42 ™

Come nel caso precedente, il VI grado non si pud rivoltare, e si tratta percid

tratta senza dubbio di un V

di un ai

5

di un I 3

Se il re che segue rappresenta la fondamentale di un accordo, si tratta della

triade del IL grado allo stato fondamentale 7 ie oe

di un accordo, si tratta della triade del VII grado allo stato di primo rivolto

sire fa

F305

se invece rappresenta la terza

26

Per la scelta basta pensare che la triade del II grado risolve naturalmente

verso la dominante, mentre quella del VII grado porta naturalmente in tonica

cid che fa interpretare il re come un VII § che si collega all'accordo di tonica im-

mediatamente seguente.

Il do, appunto, che segue (come si @ gid visto per il secondo accordo del basso

dato) & evidentemente un I He

Se il prossimo mi rappresenta la fondamentale di un accordo, si tratta della

triade dol III grado allo stato fondamentale "= “7 * ; se invece rappresenta la

terea di un accordo, si tratta della triade del I grado allo stato di primo rivolto

do mi sol

FS 5°

Se si trattasse di un IIT grado il suo collegamento pitt naturale lo porterebbe

al IV grado o semmai al VI (0 ancora, volendo, al V) ma il basso seguente lo

esclude. Si tratta percid, senza dubbio di un I ®

3

Il re seguente rappresenta lo stesso caso del terzo accordo e s'interpreta percid

come VII §.

Il do seguente rappresenta lo stesso caso gia visto per il secondo accordo.

Il sol seguente rappresenta lo stesso caso gid visto per il primo accordo.

Tl do seguente rappresenta lo stesso caso gia visto per il secondo accordo.

Se il si seguente rappresenta la fondamentale di un accordo, si tratta della triade

del VIT grado allo stato fondamentale $f "S/2, ma trattandosi di una triade dimi-

nuita ® escluso Vusarla allo stato fondamentale.

care 6 sol si re

trata percid del V § 40! st re.

Il_do seguente rappresenta lo stesso caso gii visto per il secondo accordo.

Gli_ultimi tre accordi sono fuori discussione in quanto si tratta di una caden-

za finale (composta) che si armonizza con tutti gli accordi allo stato fondamentale.

Si numerera percid nel seguente modo:

vo. vue 1 16

Realizzando gli accordi si avra:

VRLCE Teeny ae vé ro oiwy I

voorwre 1 i wiér v or ver wy I

Con gli stessi criteri, il brano di basso che segue, si numerera cosi :

vue 16 Iv Vv 1

I 1 né v vr iv 16 "ye

La realizzazione potra essere la seguente

I 1 6 vy vi Iv 16 "y6é 1 yue 16 IV Y¥.

B. 5856 C.

27

Visti i casi «correnti» si studieranno ora alcuni casi particolari di «speciali con-

tingenze» armoniche.

Si é gia visto come nel modo minore I'interferenza della linea melodica con il

«fattore» armonico porti a singolari soluzioni dei problemi accordali.

Ecco alcuni casi interessanti (sempre nel modo minore)

1) La linea melodica ascendente che si porta dalla sopradominante alla tonica:

==

pone un nuovo problema pratico: come armonizzare la sopradominante alterata?

(il fa # in la minorey.

Quando il procedimento melodico in parola avviene nel basso la soluzione &

quasi ovvia:

Ivé6 ve 1

Mentre la stessa linea si rende indispensabile nelle altre voci, ogni qual volta si

presenta la necessité di ovviare all'imperfezione di un intervallo melodico di se-

conda eccedente. Per cui il basso

IV VIS 1

ma bensi

non si potra realizzare cost:

Iv vue 1 Iv vue 1

2) La linea discendente melodica, gii studiata, nei casi delle armonizzazioni di Frigia,

pone nuovi dubbi sul come «intendere» la sensibile discendente quando la stessa

sia posta nella parte del basso. i.

Nella seguente «linea» in La minore: E=ESP—F— SH 1 501, pud far parte

delle triadi di Sol (sol si re). di Do (do mi sol), di Mi (mi sol si).

Ma, nel quadro delle « tendenze » armoniche fra il Ja, inteso ovviamente come to-

nica fondamentale, e il fa, come IV6, il sol (sulla base della pratica dei gran-

di classici: specialmente Bach) si armonizza come VII, cio’: triade fondamentale

del settimo grado discendente.

A differenza della triade, gid vista, sul VII grado alterato, si tratta di un accor-

do perfetto maggiore che, come tale, pud stare allo stato fondamentale ¢ raddoppia

la propria fondamentale.

Realizzando si avra

#

sr

I viltive vy

5858 C.

28

VII d - cio’ discendente per distinguerlo da quello usuale ascendente (cio sensibile

NB.

‘quest'ultimo caso, la successione dei quattro accordi visti, origina un nuovo

alterata). Anche

polio "dala “codenea St rig

, rovessiando { termini, un bamo cod fatto: =P

ai armonizzerd:

aa ce eee een aoe tae

Sel VIT® ai pub raddoppiare la terse per region! ai boon movimento dl. parti (ragion! che

si spiegheranno pit particolarmente in seguito).

Jn accordo caratteristico del modo minore (che dagli autori della scuola napo-

letana @ passato nell’uso di Vivaldi, di Bach, di Beethoven, di Chopin e su fino

a Wagner e oltre) é l'accordo di sesta napoletana (originato appunto dalle parti-

Jarita della scala napoletana stessa).

Si tratta del primo rivolto della triade data al IZ° grado con la fondamentale

abbassata. Accordo di § nel quale si raddoppia Ia terza (come il 116 normale)

3)

¢ che va usato solo nelle posizioni melodiche di ottava o di terza:

SN I16N

E, come gli altri normali accordi di IL ©, risolve in dominante per collegamento

melodico: con l'ammissione di tutti i rapporti «difettosi» - falsa relazione di uni-

sono o di ottava - salto di terza diminuita

NB. - Nella sesta napoletana, il raddoppio della jondamentale dell’accordo & ammesso solo nel

caso in eui la raotusione avvenge in I (accordo che ni vedrd in woguito

SN If

BE. 5856 C.

29

Nel modo maggiore le eccezioni alla regola sono poche e si riferiscono solo al

caso dell’uso della scala maggiore armonica (cosi la chiama, fra gli altri, Rimsky-

Korsakow).

‘Tale scala - nei confronti di quella naturale - abbassa costantemente il VI grado:

= =

B una scala usata assai largamente specialmente nel periodo romantico (Beetho-

ven, Verdi, Moussorgski, ecc.) e che ha un «colore» assai diverso da quella naturale.

Da notare poi che ¢wtti gli accordi che contengono il suono alterato sono presi

«a prestito» (d’emprunt - dicono i francesi) dalla scala minore di egual tonica.

In Do maggiore armonico percid gli accordi del II. IV e VI grado saranno:

mA vA vIA

esattamente eguali cioé a quelli di Do minore.

Caratteristica nel modo maggiore armonico la cadenza evitata :

She

v viA

Secondo rivolto.

Laceordo di ae cio? il secondo rivolto delle triadi si ha quando si pone la

quinta dell’accordo nella voce del basso.

Nello stile severo I'uso della a @ ancor pit limitato di quello della 2 » @ causa

del carattere «dissonante» dell’accordo, prodotto dall’intervallo di 4%, (vocalmente

considerato dissonante per la sua difficolta d’intonazione) che rimane « esposto » fra

il basso e una delle parti superiori:

L’uso della $ si riferisce, percid, ad alcuni casi che, per lo studio dell’armonia

E. 5858 ©.

30

complementare si possono limitare ai seguenti

I) Accordo ai ¢ in cadenza.

Si usa sul tempo forte della battuta (e ha carattere di appoggiatura o ritardo)

armonizzando una dominante lunga, data dal basso.

La dominante viene percid scomposta in u e V. (Nel movimento ternario la ©

4

ha doppia durata della triade del V grado):

Opp.

mv w mov ow

Il suono pit adatto per il raddoppio & - come si vede dagli esempi - la guinta,

6

4

triade del IV grado, rappresenta una « amplificazione » della cadenza composta gid

studiata e che diventa cosi cadenza composta di secondo aspetto

Il senso cadenzale della © in parola, si manifesta in modo che, preceduta dalla

Formola «decisamemte» conclusiva e che si attaglia assai bene come elemento

armonico di «chiusa» definitiva.

UW) Accordo di $ di passagaio.

Usatissimo nella didattica della scuola napoletana @ tuttavia criticabile, e nello

stile severo (v. p.es. i corali di Bach) @ sostituito, con evidente vantaggio musi-

cale, dal VII6.

Si usa come accordo di « collegamento» (sul tempo debole) fra un accordo di to-

nica (0 anche di sottodominante) allo stato fondamentale e il suo primo rivolto

© viceversa:

1 vg 16 VE 1 Iv 1% Iv6 1g Iv

UD Accordo di $ di « volta».

Eun rdo «quasi apparente »: che ha, cio, una funzione quasi pi melodica

che armonica in quanto da «la volta» fra due ripetizioni di un accordo « reale » di

tonica 0 dominante.

31

E come accordo di « volta» sta naturalmente sul tempo debole:

T - I

IV) Accordo di $ per arpeggio.

B pure un tipo di caro ai didatti della scuola napoletana e si usa nei casi in

cui V'arpeggio (dalla fondamentale all’ottava) di un accordo (riferito ai gradi prin-

cipali) - dato al basso - provoca con limmobilité delle armonie superiori una

6

{ St un tempo debole:

«accidentale »

NB, - Nella pration doglt autori of sono molti altri casi di che qui non & possibile xtudia-

re particolarmente.

Anche i paralleismi

cocina.

gid visti in pre.

18 to gure brevi sone di natura eguale » quelli

OSSERVAZIONI SUL RADDOPPIO DELLA TERZA

NEGLI ACCORDI DI TRE SUONI

Si sono gia osservate parecchie eccezioni alla normale regola, che vieta il rad-

doppio della t nelle triadi,

Eccezioni che rientrano, perd, nel quadro di una legge generale che trova il

suo «perché » nella pratica dei grandi autori (dai grandi polifonisti in poi) e nella

dimostrazione scientifica che il fenomeno fisico-armonico ci offre (almeno indicativa-

menti

Nella polifonia il raddoppio della terza era piuttosto frequente dato che Vinto-

nazione delle voci ® «naturale» e non «temperata» ed era realmente proibito solo

nel caso della terza in funzione di sensibile.

Il fenomeno fisico armonico dimostra che la terza proibita & - appunto - solo

la terza in funzione di sensibile:

(ammesso che il si b calante indichi il tono di Fa).

BE. 5856 c.

32

Ma non dice nulla nei confronti della normale terza maggiore né tanto meno

della terza minore.

La regola generale pud essere, dunque, enunciata cosi:

1) E proibito il raddoppio della terza maggiore in funzione di sensibile.

In Do maggiore

2) B ammesso il raddoppio della terza maggiore (con cautela) soprattutto quando

sia giustificato da ragioni di buon andamento di parti, come:

a) per moto contrario e grado congiunto delle parti che «conducono » al raddoppio:

b) per arpeggio, sul tempo debole, dato che il raddoppio passa quasi inavvertito

3) EB ammesso sempre il raddoppio della terza minore, assai consonante e cio’ «senza

tensione». Specialmente nel caso del II6 (del modo maggiore) il raddoppio &

efficace, perch? rinforza il basso che, nel caso specifico, @ il «suono» sottodomi-

nante - uno dei gradi pid forti del tono:

us ()

B. 5856 C.

33

ACCORDI DI SETTIMA

Gli accordi composti di quattro suoni (sovrapposti - naturalmente - per ordine

di terze) si chiamano accordi di settima (o quadriadi).

‘A seconda della qualita degli intervalli che li compongono si distinguono in

varie specie, di cui cinque sono le pit «correnti ».

Tutti gli accordi in parola sono dissonanti, appunto a causa della dissonanza

dell’intervallo di settima che li caratterizza.

Tale dissonanza rende vocalmente difficile Vintonazione dell’accordo e ha sugge-

rito - pereid - ai polifonisti V'accorgimento della preparazione, che serve a rendere

«intonabile » (sempre in senso vocale) l'accordo.

Scolasticamente la preparazione delle settime si pud eseguire in due modi:

1) Come preparazione diretta, che consiste nel far si che la dissonanzu sia leguta a un

suono (dello stesso nome) che nell’armonia precedente si trovi in qualita di

consonanza.

Tl suono che « prepara» deve, perd, avere una durata pari o superiore al suono

dissonante

2) Come preparazione per grado, che consiste nell’ « intonare » la dissonanza facendola

arrivare per linea da un suono consonante precedent

fae

NB. - Nello stile liberos & ammessa la preparazione indiretta che raggiunge la dissonanza

per salto - assicurando la buona intonazione dell’accorde con limmobilité delle parti che comple:

tano Ia settima. Es.:

Oppure

Preparate ¢ «percosse » (cio®: eseguite), le settime, essendo accordi dissonanti.

devono necessariamente portarsi alla risoluzione che porti dallo stato di tensione a

quello di distensione armonica e cio’ alla consonanza.

La risoluzione si realizza con il concorso di due principi « collaterali»

a) moto della dissonanza verso la consonanza;

b) attrazione armonica del grado sul quale @ «costruita» la settima verso il grado

col quale ha rapporti naturali di spinta tonale”

Quindi la dissonanza di settima risolvera scendendo per grado alla consonanza pitt

vieina

BE. 5856 ©.

34

E Vaccordo che conterrai tale consonza sara quello verso il quale l’accordo di

settima avra naturale attrazione:

‘Opps

1 ov

Per cui le settime costruite sui gradi del gruppo armonico di. tonica risolvono

verso i gradi del gruppo armonico di sottodominante, quelle costruite sui gradi del

gruppo armonico di sottodominante verso i gradi del gruppo armonico di dominante

e quelle costruite sui gradi del gruppo armonico di dominante verso i gradi del

gruppo armonico di tonica.

Per semplifieare basta ricordare che - praticamente - ogni accordo di settima

risolve al grado che sta alla quarta sopra (o quinta sotto) di quello sul quale 2 da-

ta la settima stessa: fata eccezione per le sole settime date al IV e VII grado

che risolvono, rispettivamente, in dominante e in tonica (ma che risolvono secondo

la «formola » generale, quando si trovano in progressione),

Cio risultera meglio dallo specchietto riaseuntivo a pag. 35.

Tutte le settime devono risolvere, ma aleune non hanno lobbligo della _prepara-

zione. Si tratta delle cosidette settime principali, che essendo di facile into~

nazione, data anche la lore specialissima «forza » armonica, si possono « attacca-

re di posta» (senza dubbi per la sicnrezza della loro intonazione).

ae sono i componenti

Sono accordi che hanno una comune origine armoni

«parziali» di quello che «complessivamente » costituisce P'accordo di nona di domi-

nante e che risulta come «espressione sintetica» del gruppo dei primi nove suoni

del fenomeno fisico-armonico gid studiato

= gal

@) settima di dominante (I* specie)

6) settima di sexs7bile (III* specie)

NB. - Oltre alle settime di dominante e di sonsibile sfugge all’obbi

anche quella di V* specie, essondo une variante di quella di sensibil

Ss —

Variante del caso 4)

sopra esemplificato

0 della preparazione

7

La numerica degli accordi di settima allo stato fondamentale &:5 0. semplice-

mente : 7. 3

Ogni accordo di quattro suoni si pud dare (come: le triadi) completo o incom

pleto.

5856 C.

35

Nel secondo caso si omette la quinta (di solito il suono meno significativo

dell’accordo) e si raddoppia, invece, la fondamentale:

17 7

(completo) (incompleto)

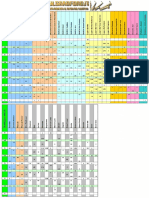

SPECCHIETTO DEGLI ACCORDI DI SETTIMA

jel Fadi stati Risoluzione |Preparazione| Nomenclatura

Specie} net Modo | Costituzione | nei Modo | nel Modo nel Modo

m|m]s]s|a7{mM{m|mu]m M m

1}/viv]i™uje |dominante|dominante

1

ufm|[wf]mle

VI

m |va{ um] m | a sensibile

L |

I

Iv iv vi| mia

v vil m | a

M= maggiore m= minore G= giusto d= diminuito

NB. - Sul IT grado del modo maggiore armonico esiste una setttima di IITs specie che si usa

esattamente come la corrispondente data al IT grado del modo minore; e sul VII grado del

modo maggiore armonico esiste una settima di quinta specie che va usata come quella data su

VII grado del modo minore.

B, 5856 C

36

RIVOLTI DELLE SETTIME

Gli accordi di quattro suoni hanno tre rivolti che portano rispettivamente le

numeriche (abbreviate) 8 A a a seconda, appunto, che nel basso si trovi la terza,

la quinta o la settima dell’accordo.

Il primo rivolto (8) si pud usare senza speciali restrizioni purch’ la dissonanza

sia preparata (salvo i casi in cui non c’8 tale obbligo) e poi risolta:

Op.

# +

vi ug v vg 1

Ul secondo rivolto ($) @ il pit difficile © richiede (oltre a quella della dissonanze)

la preparazione (egatura) del basso o il movimento congiunto del basso stesso:

Opp.

pop

vI ugVv weve 1

Il terzo rivolto }. assai usato, richiede (avendo la dissonanza nella parte grave)

la preparazione diretia 0 per grado (discendente) del basso:

NB. - Prima di risolvere, la dissonanza di settima pud:

8) Passare da una voce all’altra, rimanendo +in accordo®:

B. 5856 ©.

37

b) Restare «in posizione» mentre Vaccordo passa attraverso vari rivolti:

©) Ornare melodicamente:

d) Ritardare le sus «caduta» verso la consonanza per esigenze cadenzali purchd alla fine

+ in ogni caso - le conclusione risolutiva avvenga regolarmente:

ug iv 1

USO PRATICO DELLE SETTIME

Nell’armonizzazione di un «basso» scolastico le settime devono essere usate in

modo da essere collocate al loro giusto posto, scegliendo i punti e i gradi pit adat-

ti, e in modo da dare alle settime stesse il migliore risalto, evitando nello stesso

tempo gli accatastamenti inutili, e la noia dell'insistenza di un solo tipo contro la

dimenticanza costante di altri tipi di settima.

Ecco alcuni suggerimenti nell’'uso delle varie specie di quadriadi.

Settima di prima specie.

Come campliamento sonoro» della triade di dominante si pud usare liberamente

e in tutti gli «stati» tenendo presente che non @ necessaria nel caso del terzo ri-

volto la preparazione del basso; di ottimo effetto V’attacco del basso stesso per

salto melodico consonante :

38

Il V7 pud dare la cadenza evitata purch® Vaccordo di settima sia completo e ri-

solva sul VI grado fondamentale :

vt VI

Settima di seconda specie.

La pit importante, e di costante uso, 2 quella data al II grado del modo mag-

giore. Allo stato di § (preceduta dal VI grado) rappresonta un magnifico «surrogatoy

della pura sottodominante nei due aspetti della cadenza composta:

veo «og v I viug§ iV

Settima di terza specie.

Data al II grado del modo minore @ l’equivalente di quella vista dianzi e si

usa percid nello stesso modo. Ma @ anche particolarmente espressiva allo stato di

4 (preceduta dalla tonica), risolvendo poi in dominante :

Come settima di sensibile nel modo maggiore si usa soprattutto allo stato fon-

damentale. Bisogna perd evitare posizioni vocali difettose curando che la settima

si trovi sempre a distanza di settima (e non di seconda) dalla sensibile. Le migliori

posizioni melodiche sono quelle di 3* 0 di 5*:

v7 1

EB. 5866 ©.

39

NB. - Talvolta questo accordo risolve anticipatamente sull’accordo di settima di dominante

per poi passare alla vera © definitiva risoluzione in tonica:

Settima di quarta specie.

E la pit dissonante di tutte (settima maggiore) e percid la pit difficile ad es-

sere ben disposta e usata. Sulla tonica o sulla sottodominante del modo maggiore 8 assai

efficace allo stato di 5 (wer la «spinta» della dissonanza, che si trova nella parte

grave) sia che il basso risulti tenuto oppure di passaggio :

ve Igive 1 1g ve

Settima di quinta specie.

Scolasticamente si usa soprattutto allo stato fondamentale (nelle pid facili posi-

zioni melodiche di 3* 0 di 58), sia sul VII grado del modo minore che del maggio-

re armonico, con risoluzione in tonica:

Do mage.

La min. armonice

Anche i rivolti della settima diminuita si possono pure usare «iberamente> poi-

ché la cequivalenza» armonica degli intervalli che la costituiscono (3% minore = 28 ec-

cedente) fa si che essi suonino» apparentemente proprio come accordi fondamentali :

vug im wag 16 vug 1%

La settima diminuita @ un accordo che ha, per la sua stessa natura, un carat-

tere particolarmente drammatico che ha indotto gli autori (specialmente quelli

di teatro) ad usarla spesso come accordo esprimente «situazioni» particolarmente

tese. (Beethoven, Wagner, Bellini, Verdi, ecc.).

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- Abba Gold PDFDocument77 pagesAbba Gold PDFMarco100% (2)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Arnold Malcolm - Saxophone Concerto For Alto Saxophone & Strin Orchestra PDFDocument34 pagesArnold Malcolm - Saxophone Concerto For Alto Saxophone & Strin Orchestra PDFMarco50% (4)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Roberto Solci - Testo Di Armonia-Completo PDFDocument176 pagesRoberto Solci - Testo Di Armonia-Completo PDFMarcoNo ratings yet

- Catalogo Letteratura Per SaxDocument220 pagesCatalogo Letteratura Per SaxMarco0% (2)

- Inno Di Mameli Sax QuartetDocument3 pagesInno Di Mameli Sax QuartetMarcoNo ratings yet

- Catalogo Letteratura Per SaxDocument220 pagesCatalogo Letteratura Per SaxMarco0% (2)

- Brass Ensemble Score Woodwind Ensemble Score Free Sheet MusicDocument267 pagesBrass Ensemble Score Woodwind Ensemble Score Free Sheet MusicMarco100% (2)

- Barton FanfareDocument3 pagesBarton FanfareMarcoNo ratings yet

- Modulo ADocument1 pageModulo AMarcoNo ratings yet

- Manuale Di DirezioneDocument74 pagesManuale Di DirezioneAndrea Landriscina83% (6)

- LeggimiDocument1 pageLeggimiMarcoNo ratings yet

- Tenor PartDocument1 pageTenor PartMarcoNo ratings yet

- Manuale Di DirezioneDocument74 pagesManuale Di DirezioneAndrea Landriscina83% (6)

- Sovracuti Tenore PDFDocument7 pagesSovracuti Tenore PDFMarcoNo ratings yet

- Comparazione ANCE PDFDocument1 pageComparazione ANCE PDFMarcoNo ratings yet

- Comparazione ANCE PDFDocument1 pageComparazione ANCE PDFMarcoNo ratings yet

- Manuale Di DirezioneDocument151 pagesManuale Di DirezioneMarcoNo ratings yet

- Mozart - Aria Regina Della Notte (Piano Solo)Document3 pagesMozart - Aria Regina Della Notte (Piano Solo)MarcoNo ratings yet

- Surfing UsaDocument7 pagesSurfing UsaMarcoNo ratings yet

- Bach - Concerto en La MineurDocument14 pagesBach - Concerto en La MineurMarco100% (1)