Professional Documents

Culture Documents

A00 Mar 2

A00 Mar 2

Uploaded by

Siti Rahayu Salsabila0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views99 pagesOriginal Title

A00mar2

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views99 pagesA00 Mar 2

A00 Mar 2

Uploaded by

Siti Rahayu SalsabilaCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 99

A/ see

3.800

00%? ANALISIS JENDER

DALAM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

(Kasus Balai Informasi dan Penyulahan Pertanian

Kabupaten Daerah Tingkat If Karawang, Propinsi Jawa Barat)

Oleh

MARYUNANI

A 09495041

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2000

“ Janganiah kamu irihati terhadap pemberian Allah kepada sebahagian lebik

banyak dari yang lain. Laki-taki berate bagian dari usakanya, dan orang-orang

perempuan beroteh baglan pula dari usahanya ; Mintalah kepada Allah

kurniaNya; sesungeuknya Allah ite menyaksikan segala sesuatie “

(An nisaa’ : 32)

“ Kapersembahkan karya kecttkae ini

‘kepada Papa dan Mama terenta, yang

getar bibirnya adalah doa senyum dan

tangisnya adalak harapan, langkak kaki

dan. ayunannya adalak juang, bagi anak-

anak yong dikasthinya. Juga buat

a’iyus, Dina, De'Vira, Melly, Deddy, Kiki,

A’Yudi dan Mas Suryo yang Insya Allah

akan mendampingi hidupka.”

(idaryunani )

RINGKASAN

MARYUNANIL. Analisis Jender Dalam Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. Kasus

Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat 1 Karawang,

Propinsi Jawa Barat. (Dibawah bimbingan SITI SUGIAH MUGNIESYAH).

Kehadiran SKB Mendagri-Mentan No, 54 Tahun 1996 dan No. 301/Kpts/L.P,

120/4/96 merupakan suatu perubahan besar terhadap kelembagaan penyuluhan

pertanian, Dengan adanya kelembagsan baru penyuluhan pertanian maka perlu

ditelaah kinerja BIPP termasuk di dalamnya BPP dengan menggunakan analisis,

jender, Masalah jender dalam kelembagaan penyuluhan menjadi penting mengingat

pembangunan pertanian paradigma lama yang bias jender kurang menghasilkan

pertanian yang berkelanjutan, Sehubungan itu akan dilihat bagaimana pembagian

kerja (kualitatif), curahan waktu (kuantitatif) serta beban kerja dalam kegiatan

produktif ? Sejauh mana akses dan kontrol dalam pengambilan keputusan yang

berkenaan dengan kegiatan produktif'? Bagaimana sumberdaya pribadi dan keluarga

mempengaruhi profil aktifitas, akses dan kontrol penyuluh pria dan wanita dalam

kegiatan produktif ?

Penelitian ini bertujuan untuk © (1) mempelajari profil BIPP, (2) mekanisme

kerja BIPP dengan dinas instansi daerah tingkat II lingkup pertanian. (3) profil

aktivitas, khususnya pembagian kerja dan curshan waktu serta beban kerja antara

penyulub pertanian pria dan wanita dalam kegiatan produktif di BPP dan BIPP, (4)

akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita dalam kegiatan produktif. (5)

hubungan sumber daya pribadi dan keluerga terhadap profil aktivitas, akses dan

kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita

Unit analisis yang dipakei adalah individu dan lembaga. Responden terditi

alas penyuluh pertanian pria dan wanita, di BIPP 15 responden dan di BPP 25

responden, Data primer diperoleh dari wawancara dan pengamatan dengan

menggunakan metode survey. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen

dinas lingkup pertanian, PEMDA Karawang, BAPEDAL, BIPP dan BPP. Data yang

diperoleh dianalisis secara kuantitatif’ dan diperkuat dengan data kualitatif yang

diperoleh melalui wawancara mendalam

BIPP sebagai kelembagaan baru mempunyai 15 fungsi yang terbagi dalam

Jima urusan pelayanan, Namun mengingat umur BIPP baru memasuki tahun kedua

diketahui dari semua fungsi belum semua terealisir, hanya sebagian saja yang

terrealisasi yaitu. penyusunan program, bimbingan penyusunan dan rencana kerja

penyuluh, penyelenggaraan latihan (Kursus) dan pelaksanaan urusan tata usaha,

Hubungan dan mekanisme kerja BIPP dengan Dinas Sub Sektor bersifat

koordinatif, namun ketiadaan kebijakan yang mengatur hubungan dan pembagian

kerja antara dinas sub sektor dengan BIPP menyebabkan tugas penyuluh pertanian

tumpang tindih, ditambah sikap dinas yang belum mampu melepaskan penyuluh

pertanian kepada BIPP menyebabkan dualisme kepemimpinan, Adanya dualisme

kepemimpinan ini menyebabkan kinerja penyuluh pertanian kurang efektif sehingga

disarankan agar dualisme kepemimpinan yang terjadi antara BIPP dengan dines perlu

segera dibenahi untuk menghindari ketidak jelasan status penyuluh pertanian dengan

cara menyatwkan kontrol terhadap penyuluh pertanian dengan cara semua urusan

yang menyangkut kepegawaian penyuluh pertanian dilimpahkan kepada BIPP.

Selain sarana dan prasarana yang kurang memadai, sumberdaya pribadi juga

menentukan kualitas kerja penyuluh pertanian, Tingkat pendidikan penyuluh wanita

yang lebih rendah dibandingkan pria menyebabkan wanita kurang mampu

melaksqnakan kegiatan teknis yang selalu mengikuti perkembangan ilmu dan

teknologi dibidang pertanian, Namun motivasi wanita yang bersifat pengabdian bagi

negara memacu untuk bekerja dengan sebaik mungkin, berbeda dengan pria yang

bermotivasi pribadi lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan keluarga

dibandingkan pengabdian terhadap pekerjaannya

Selain motivasi yang mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian, sumberdaya

keluarga juga sangat mendukung. Hal tersebut terlihat dari dukungan kepemilikan

lahan dan temnak terhadap pekerjaan pria yang bersifat teknis, sedangkan wanita lebih

akses terhadap pemilikan benda berharga yang berkaitan dengan penggunaan

teknologi modern sebagai alat bantu melaksanakan kegiatan reproduktif sehingga

dapat lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Pembagian kerja dan curahan waktu penyuluh pertanian pria dan wanita

dalam melaksanakan tugas dan pokok sebagai penyuluh pertanian berbeda, Penyuluh

pria lebih memilih pekerjaaan yang bersifat teknis sedangkan wanita lebih bersifat

administrasi. Dalam mengumpulkan angka kredit, penyulub pria tidak memerlukan

curahan waktu yang tinggi mengingat angka kredit untuk kegiatan yang bersifat

teknis jauh lebih besar dibandingkan kegiatan administrasi.

Akses penyuluh pria dalam kegiatan produktif di BIPP maupun BPP rendah

mengingat sebagian besar waktu yang seharusnya digunakan melaksanakan kegiatan

di wilayab tugasnya dicurahkan untuk pekerjaan sampingan. Sedangkan akses wanita

tethadap bidang tugasnya tinggi mengingat pekerjaan wanita yang bersifat

administrasi-mengharusken ia untuk akses pada setiap kegiatan yang memerlukan

evaluasi atau laporan akhir

Kontrol penyuluh pertanian pria rendah mengingat aksesnyapun rendah,

sedangkan kontrol penyuluh wanita yang seharusnya tinggi mengingat aksesnya

tinggi tidak terjadi. Hal ini disebabkan kontrol atau pengambilan keputusan dalam

setiap kegiatan diserahkan kepada penyuluh pertanian yang berpendidikan tinggi dan

mempunyai keahlian dibidangnya.

Stereotipi yang menyatakan pria lebih baik ditempatkan dalam pekerjaan

yang berhubungan dengan kegiatan teknis sedangkan penyuluh wanita lebih baik

ditempatkan dalam kegiatan administrasi menyebabkan terjadi kecenderungan

tertentu dalam pembagian kerja dan penentuan petuges. Bias jender yang terjadi

tampak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh baik di BIPP maupun BPP

Bias jender masih mempengaruhi kinerja penyuluh pertanian menyebabkan

adanya ketimpangand alam curahan waktu, akses dan kontrol dalam kegiatan

produktif, sehingga perlu penyadaran jender dalam kelebagaan penyuluhan. Untuk

meningkatkan kedudukan dan peran wanita dalam kelembagaan diperlukan kebijakan

yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan jender.

ANALISIS JENDER

DALAM KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

( Kasus Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

Kabupaten Daerah Tingkat II Karawang, Propinsi Jawa Barat )

Oleh :

MARYUNANI

A 09495041

SKRIPSL

Sebagai Salah Satu Syarat Kelulusan Untuk Memperolch G

SARJANA PERTANIAN

Pada

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2000

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini kami menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh

‘Nama ‘Maryunani

NRP A09495041

Program Studi : Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian

Judul ANALISIS JENDER DALAM KELEMBAGAAN

PENYULUHAN — PERTANIAN (Kasus_ Balai

Informasi dan Penyuluban Pertanian Kabupaten Daerah

Tingkat If Karawang, Propinsi Jawa Barat)

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Ir. Siti Sugiah Mugniesyah,

NIP, 130779 504

Mengetahui,

[mu Sosial Ekonomi Pertanian

Tanggal Kelulusan : 29 Februari 2000

PERNYATAAN

‘Dengan ini saya menyatalan bahwa skripsi ini adaleh bener-bener hasil kerja.

sondiri dan bolum pernah diajukan sebagai ckripsi di perguruan tinggi lain dan

Jembaga manapun.

Bogor, 29 Februsri 2000

MARYUNANI

KATA PENGANTAR

Poji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan

rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaiken.

Adapun skripsi yang berjudul “Analisis Jender Dalam Kelembagaan

Penyuluhan Pertanian (Kasus Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten

Daerah tingkat If Karawang Propinsi Jawa Barat)” ini merupakan salah satu syarat

untuk memperoleh gelar sarjana pertanian, pada Program Studi Penyuluban dan

Komunikesi Pertanian, Jurusan Umu-llmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas

Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Ibu Ir. Siti Sugish M. Mugniesyah, MS selaku dosen pembimbing yang telah

momberikan saran, bimbingan serta bantuannya baik materiil maupun moril.

2. Dengan tulus penulis mengucepkan terima kasih kepada Bapak Ir. Dwi Sadono,

‘MSi selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS selaku

Dosen Penguji Komisi Pendidikan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

3. Bapak Ir, Sodikun, MS seleku kepala BIPP serta Bapak dan Ibu Penyuluh

Pertanian baik di BIPP maupun di BPP yang tidak dapat disebut orang-perorang,

alas segala bantuan dan kerjasamanya solama menjadi responden.

4, Seluruh Staf Pusat Studi Wanita (PSW) IPB dibawah pimpinan Ir. Siti Sugiah M.

‘Mugnisyah, MS atas kesabaran dan bantuannya,

5. Keluarga Bapak H. Ir. Machfuud, MS, Kak Pipit dan De’Alvi, terima kasih atas

segalanya,

6, Keluarga Bapak M. Yusuf, Papa, Mama, A’Iyus, Dina, De’Alvira, Melly, Dedi,

Kiki, A’Yudi dan Mas Suryo Rahmadhani atas bantuan doa, moril dan materi.

7. Teman-teman PKP khususnya Pitsi, Upi, Wardah, Heryab, Mba’ Gina, Mas Tata,

Budi, dan Daniel, atas kerjasamanya.

8, Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tak mungkin

disebutkan satu persatu, sekali lagi terima kasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, karena itu tulisen ini

ferbuka untuk kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan serta harapan

enulis hasil penelitian ini dapat bermanfuat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bogor, 29 Februari 2000

MARYUNANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI ..

DAFTAR TABEL

DAETAR GAMBAR_

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2.Permasalahan

1.3.Tyjuan Penelitian

1.4.Kegunaan Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1-Penyuluhan Pertanian

2.2.Program Penyelenggaraan Penyuluban Pertanian

2.3. Programa Penyuluhan Pertanian

2.4,Rencana Kerja Penyuluh Pertanian

2.5.Kelembagaan Penyuluhan

2.6 Penyuluh Pertanian..

2.7. Motivesi

2.8.Status dan Peranan

BAB Il METODOLOGIPENELITIAN

3.1, Pendekatan Teoritis

3.2.Definisi Operasional

3.3.Pendekatan di Lapangan

BAB IV. PROFIL KELEMBAGAAN PERYULUHAN PERTANIAN

KABUPATEN KARAWANG

4.1 Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian

4.2.Balai Penyaluhan Pertanian

BAB V. PROFIL PENYULUH PERTANIAN

5.1. Sumberdaya Pribadi

$.2.Sumberdaya Keluarga/Rumeh Tangga

5.3.Sumberdaya Lingkungan

BAB VL KINERJA PENYULUHAN PERTANIAN

6.1. Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Satu Bulan

6.2.Akses dan Kontrol Terhadsp Beragam Sumberdaya

BAB VIL VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENYULUH

PERTANIAN

7.1. Hubungan Antara SumberdayaPribad dengan Curahan Waktu dalam Kegistan

Produldif 65

7.2-Hubungan Antara Sunberdaya Keluarga dengan Co Curahan Waktu dalam

Kegiatan Produktif ”

7.3.Hubungan Antara: Sumbordaya Pibai dengan Akses dan Kontrol dalam

Kegiatan Produktif .. . 72

7.4.Hubungan Antara Sumberdaya Keluarga dengan Akses dan Kontrol dalam

Kegiatan Produktif

7

BAB VIL KESIMPULAN DAN SARAN

8.1. Kesimpulan

8.2.Saran

DAETAR PUSTAKA

vill

10.

i

oo

13.

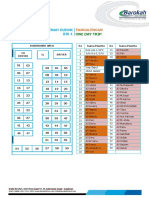

DAFTAR TABEL

Teks

Halaman

Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Tingkat

Pendidikan, Tahun 1999

Distribusi Curahan Waktu Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin,

Tahun 1999 i

Distribusi Pasangan Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan ‘Fingat

Pendidikan, Tahun 1999

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Golongan

Kepangkatan, Tahun 1999 feats

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Masa Keri,

Tahun 1999

Distribusi Penyulh Pe Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Motivasi, Tatun

1999 aaectiae Spinteerentrscetnnr tetany

Distribusi Penyuluh pertanian Menurut Persepsi Responden Terhadap

Lingkangan Kerja dan Jenis Kelamin, Tahun 1999

Distribusi Penyuluh pertanian menurut Jenis Kelamin dan s Patspa dalam

Berbagai Kelembagasn, Tahun 1999 :

Distribusi Pasangan Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Jenis

Pekerjaan, Tahun 1999 eine i

Distibusi Ponyuluh Pertanian menurut Jenis Kelemin, Relasi dengan

Pasangan dan Jenis Pekerjann, Tahun 1999

Distribusi Anggota Rumah Tangga Penyuluh Pertanian menurut Jenis

Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 1999

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kepemilikan

Lahan, Tahun 1999

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Pendapatan

Dalam Sebulan, Tahun 1999 ra

39

41

42

42

43

45

46

a7

4B

48

49

4

15.

16.

17.

18.

19.

20,

an

22.

23.

25,

26.

21.

28.

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Reta-Rata

Pemilikan Ternak, Tahun 1999 : eee +

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Pemilikan Benda

Berharga, Tahun 1999 it

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Keadaan Unum

Rumah Tangga, Tahun 1999 i

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Curahan Waktu

dafam Pelaksanaan Tugas BIPP 30 Hari Terakhir, Tahun 1999

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Curahan Waktu

dalam Pelaksanaan Tugas BPP 30 Hari Terakhir, Tahun 1999 we

Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Akses dalam

Pelakeanaan Tugas BIPP Selama 30 Hari Terakhir, Tahun 1999

Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kontrol dalam

Pelaksanaan Tugas BIPP Selama 30 Hari Terakhir, Tahun 1999...

Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Akses dalam

Kegiatan BPP Selama 30 Hari Terakhir , Tahun 1999 :

Persentase Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin dan Kontrol dalam

Kegiatan BPP Selama 30 Heri Terakhir , Tahun 1999 to

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan

dan Curahan Waktu ”

DisribosiPenyuluh Pertanian menurat Jenis Kelamin, Golongan

Kepangkatan dan Curahan Waktu i

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelsmin, Masa Kerja dan

‘Curahan Waktu a

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Motivesi dan

‘Curahan Waktu a

Distribusi Penyaluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Ternak

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Lahan

dan Curahan Waktu a

49

50

Sst

35

38

61

63

65

66

67

68

69

70

30.

31.

2

uM

35.

36,

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepomilikan Benda

Berharga dan Curahan Waktu ...... -

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Tingicat Pendiikan

Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif..

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Golongm

Kepangketan, Akses dan Kontrol

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Masa Kerja, Akses

dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif ..

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Motivasi, Akses dan

Kontrol dalam Kegiatan Produktif ...... i

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Tema,

‘Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produltif .

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jonis Kelamin, Kepeiikan {ahan,

Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif.

Distribusi Penyuluh Pertanian menurut Jenis Kelamin, Kepemilikan Benda

Berharga, Akses dan Kontrol dalam Kegiatan Produktif.... ae

n

B

4

1S

6

nn

9

80

No

DAFTAR GAMBAR

Deks

Hubungan Antar Faktor dan Variabel dalam Analisis Jender dalam

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasca SKB Mendagri-Mentan 1996

Lampiran

18

‘Struktur Organisasi Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian core)

Kabupaten Daerah Tingkat I Kerawang

Susunan Organisasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten

Karawang

Susunan Organisesi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten

‘Karawang Tahun 1999

‘Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Karawang Tahun 1999

‘Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 1999

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Karawang Tahun 1999

Hubungan Kerjasama Antara Balai Informasi dan Ponyuluhan Pe Pertanian

Dengan Dinas/Instansi Lain : ae

Peta Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 1998

90

90

1

92

93

95

96

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia yang saat ini sedang memasuki Pembangunan

Jangka Panjang II meliputi pembangunan di segala seltor, termasuk sektor pertanian,

Pembangunan pertanian paradigma lama, baik itu berupa Revolusi Hijan atau juga

disebut dengan pembangunan pertanian yang konvensional didukung ofch penelitian

den penyuluhan pertanian yang diciriken oleh sntara Iain : (a) Menekankan pada

komoditi tunggal (misalnya padi), (b) Mengabailan sumberdaya Iahan kering dan

lokal, (c) Bias jender, (d) Mengabaikan pengetahuan dan teknologi petani lokal, (e)

Monekankan pada penelitian yang berbasis pada pusat-pusat penelitian bukan pada

usahatani petani, serta tidek berpusat pada sumberdaya manusia itm sendiri dan

‘mengabaikan kelembagaan-kelembagaan lokal (Reintjes dkk,1992; Chambers,1993,

Uphoff,1993 dalam Mugniesyah, 1999). Pendekatan ini kurang berbuah baik dalam

arti kurang atau tidak menghasilkan pertanian yang berkelanjutan, kerenanya perlu

dikoreksi menjadi paradigma baru, yakni menj

berkelanjutan,

Keberhasilan pembangunan pertanian antara lain ditentukan oleh faktor

manusia dan kelembagasnnya yang merupakan pelaku dalam Kegiatan pembangunan

pertanian. Kelembagaan yang terkait dalam pembangunan pertanian meliputi

pembangunan pertanian

Kelembagaan aparatur, kelembagann tani, termasuk pranata sosial, dan kelembagaan

sosial ekonomi. Masalah kelembagaan dalam sektor pertanian dapat di tinjau dari

dinamika perkembangan kelembagaan penyuluhan pertanian,

Sejak Orde tama dirasakan perkembangan penyuluhan pertanian selalu

mengalami perbaikan melalui berbegai Keputusan presiden, Surat Keputusan

Bersama antar Menteri, Surat Keputusan Menteri, Surat Edaran Menteri serta

keputusan-keputusan ditingkat daerah, Hal ini membuktikan suatu lembaga

penyuluhan pertanian yang bersifat dinamis. Kebijaksanaan terakhir dari pemerintah

pusat adalah ditetapkannya keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam

Negeri No. 54 tahun 1996 tonfang pedoman penyelenggaraan penyuluban pertanian

menggantikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam

‘Negeri yang sama No. 539/Kpts/LP.120/7/1991.Adanya SKB Mendagri-Mentan 1996

menyebabkan pengalihan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan satuan

administarasi pangkal penyuluh pertanian dari dinas lingkup pertanian kepada Balai

Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP). Dengan adanya kelembagean baru

Penyulthan pertanian maka perln ditelaah kinerja BIPP dan BPP Pasca SKB 1996,

dan secara khusus menyoroti masalah jender. idasaisin jender dalam kelembagaan

Penyuluban menjadi penting mengingat pombangunan pertanian paradigma lama

yang bias jender kurang menghasifkan pertanian yang berkolanjutan,

Kinerja kelembagaan penyuluhan ditentukan oleh beberapa faktor, dalam hal

ini diduga sumberdaya manusia (penyuluh pertanian) merupakan faktor yang sangat

menentukan dimana dalam kelembagaan penyuluhan bekerja sumberdaya manusia

(@enyuluh Pertanian). Adapun jumlah penyuluh Indonesia tahun 1991 diketahui

sebanyak 29.350 orang (Hubeis,1991), jika dilihat berdasarkan jenis kelamin

cenderung lebih banyak penyuluh pria dibandingkan wanita, seperti data di Jawa

Barat dimana jumlah penyuluh pertanian pria dan wanita berturut-turut sebanyal

3.250 orang (86,4 persen) dan 510 orang (13,6 persen) (Rekspitulasi Data

Doptan, 1998).

Selama ini terdapat stereotipi bahwa wanita dominan bekerja dalam kegiatan

domestik, dimana kegiatan domestik ini turut mewarnai kinerja wanita dalan

kegistan produktif dan sosial. Kenyataan menunjukan bahwa penyuluh pertanian juga

mencakup pria dan wanita, demilian juga sasaran penyuluhan pertanian juga

mencakup anggota rumsh tangga pria dan wanita,

Studi-studi selama ini lebih memfokuskan pada tingkat rumah tangga petani,

belum ada studi yang secara khusus menelaah kelembagaan penyuluban pertanian

dengan perspeltif jender. Ini menjadi eangat penting mengingat walaupun dalam

jumlah penyuluh pertanian wanita lebih rendah dari pria, namun apakah kinerjanya

juga menjadi berbeda?

1,2, Perumusan Masalah

Adanya SKB Mendagri-Mentan 1996 menyebabkan pengaiihan pengelolaan

Balai Penyuluhan Pertanian dan satuan administarasi pangkal (satminkal) ponyuluh

pertanian dari dinas lingkup pertanian kepada Balai Informasi dan Penyuluban

Pertanian (BIPP). Dengan adanya kelembagoan baru penyuluhan pertanian maka

perlu ditelash bagaimana profil kelembagaan penyuluban pertanian Pasca SKB

Mendagri-Mentan 1996 dalam hal keduduken, tugas pokok, fungsi, unsur-unsur

organisasi, struktur organisasi, fasilitas, sarang, preserane, Sumberdaya Manusia yang

tersedia? Bagaimana hubungan dan mekanisme kerja kelembagaan penyuluhan pasca

SKB mendagri-Mentan 1996 dengan Dinas/instansi Daerah Tingkat I lingkup

pertanian?

Kinerja kelembagan penyuluhan pertanian ditentukan oleh beberapa faktor,

diduga faktor yang sangat menentukan adalah kinerja sumberdaya manusia (penyuluh

pertanian). Penyuluh pertanian baik pria maupun wanita selain bekerja dilingkungan

BIPP dan BPP mereka juga anggota unit sistem sosial lainaya yaitu keluarga/rumah

tanga dan masyarakat dimana mereka berdomisili. Sehubungan dengan itu akan

dilihat bagaimana pembagaian kerja (kualitatif) dan curahan waktu (kuantitatif) serta

beban kerja antara penyuluh pertanian pria dan penyuluh pertanian wanita dalam

kegiatan produktif ? sejauhmana akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan

wanita dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kegiatan produktif?

Bagaimana sumberdaya pribadi dan keluarga mempengaruhi profil aktivites, akses

dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita?

1.3. Tujuan Peneiitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan

mempelajari:

1) Profi! Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian

dalam hal kedudukan, tugas pokok, fungsi, unsur-unsur organisasi, struktur

organisasi, fasilitas, sarana dan prasarana,

2) Hubungan dan mekanisme kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian dengan

Dinas /instansi Daerah Tingkat Il lingkup pertanian,

3) Profil aktivitas khususnya pembagian kerja dan curahan waktu serta beban kerja

antara penyuluh pertanian pri dan wanita dalam kegiatan produktif di BIPP dan

BPP.

4) Akses dan kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita dalam mengikuti pelatihan

dan kegiatan produktif.

5) Hubungan sumberdaya pribadi dan keluarga terhadap profil aktivitas, akses dan

kontrol penyuluh pertanian pria dan wanita.

Kegunaan Pen

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi penyuluh pertanian untuk

mengetahui keadaan dirinya sendiri sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja,

Bagi Pemerinvah, penelitian ini bisa dijadikan landasan kebijakan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, serta memberi masukan kepada

Pemerintah Daerah Tingkat I Karawang khususnya Balai Informasi dan Penyuluhan

Pertanian sebagai Satuan Administrasi Pangkal penyuluh pertanian agar dapat lebih

efektif dan efisien dalam pelaksanaan 15 fungsinya. Bagi pevelir, penelitian ini

‘menambah pengalaman dan pengetahuan dibidang penyuluhan pertanian khususnya

jender dalam kelembagean penyuluhan, Bagi sesama peneliti, penelitian ini dapat

digunakan sebagai informasi awal yang bisa menjadi asupan pengetahuan, juga

merupakan dasar bagi penelitian Janjutan mengenai efektifitas hasil penyuluhan

pertanian dengan latar belakang yang sama

BABIT

TINJAUAN PUSTAKA

2.1, Penyuluhan Pertanian

Penyuluhan pertanian menurut SKB Mendagri-Mentan 1996, didefinisikan

sebagai sistem pendidikan Inar sekolah dibidang pertanian untuk petani-nelayan dan

‘olnarganya serta angola masyarskat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya

dalam memperbaiki kehid Penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat

berkembang, schingga dapat meningkatken peranan dan peran sertanya dalam

pembangunan pertanian.

Menyimak pengertian ini tampak jelas bshwa penyuluhan pertanian

membawa misi pendidikan bagi petani-nelayan dan keluarganya untuk mampu

membangua dinamika, berswadaya dan mandiri dalam memperbaiki kebidupan dan

penghidupannya sohinggn mampu berkiprah dalam pembangunan

2.2, Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri-Mentan 1996 menjelaskan

Pengertian Program Penyuluhan Pertanian sebagai suatu rencana kegiatan

Pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan pertanian di berbagei tingkat

berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat

Petani nelayan dengan pemerintah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah

Pusat dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan

Program pembangunan pertanisn (Anonimous, 1996).

Penyusunan program menurut Wiriaatmaja (1986) peru momporbatiken

azas-azas berdasarkan analisa falta-falkta situasi, masalah dan kebutuhan yang

dirasakon petani, pencapaien tyjuan, fleksibel, seimbang, mempunyai rencana Kerja

yang jelas, kontinyu, proses pengajaran dan pembimbingan, koordinasi, dan dapat

dievaluasi.

2.3, Programa Penyuluhan Pertanian

Programa penyuluhan pertanian adalah rencana kegistan penyuluban

pertanian (ahunan yang dijadiken acuan kerja para penyuluh pertanian. Mengawali

Penelusuran akan pengertian programa ponyuluhan pertanian dalam era Revitalisesi

ini, maka yang menjadi landasan hukumnya ialah SKB Mendagri-Mentan nomor 56

abun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.126/4/96 tentang pedoman penyelenggaraan

penyuluban pertanian. Programa Penyuluhan Pertanian diattikan sebagai rencana

istan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan

masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian

yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalch-mesalah

dan altematif pemecabannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara

partisipatis, sistematis dan tertulis setiap tahun (Anonimous, 1996).

2.4, Rencana Kerja Penyuluh Pertanian

Rencana kerja adalah suatu acara kegiatan-kegiatan yang disusun sedemikian

mupa sehingga memungkinkan pelaksanaan program secara efisien, menyangkut soal-

soal bagaimans, kapan, dimana dan oleh sigpa pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang

ditetapkan dalam program itu (Wiriaatmaja .1986).

Berdasarkan SKB Mendagri-Mentan 1996 rencana kerja penyuluhan pertanian

adalah jadwel kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pertanian berdasorken

Programa penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu

disiapkan dalam berinteraksi dengan petani-nelayan (Anonimous, 1996).

Keberbasilan Penyuluhan Pertanian difentukan oleh unsur-unsur penyuluhan

Pertanian yang tidak dapat dipisahkan karena semua tunjang menunjang dalam satu

aktivitas. Unsur-unsur tersebut adalah: (1) Penyuluh pertanian (sumber). (2) Saseran

penyuluhan pertanian. (3) Metode penyuluban pertanian. (4) Media penyuluhan

pertanian. (5) Materi penyuluhan pertanian. (6) Waktu penyuluhan pertanian. (7)

‘Tempat penyuluhan pertanian (Kartasapoetra. 1951).

2,5. Kelembagaan Penyuluhan

Apabila penyuluhan pertanian kita artikan sebagai istilah yang berarti sistem,

program atau perangkat instrumental (piranti) untuk menyelenggarakan karya

pembaharuan pertanian, make pengertiannya dapat ditinjau dari sudut pandang

kelembagazn maupun perorangan. Dari sudut kelembagaan penyuluhan pertanian

adalah organisasi dan pranata atau wadah pengelolaan interaksi pembelajaran yang

melibatkan petani dengan agen pembaharu untuk menghasilkan pembaharuan

pertanian . Dari sudut pandang perorangan penyuluhan pertanian berarti profesi atau

jabatan dalam mengelola proses pembaharuan yang berporos kepada pembentukan

tekad, keberdayaaa, kemandirian serta pengetahuan dan keterampitan petani melalui

proses belajar dengan melakukan (“learning by doing”). Dalam dunia penyuluban

pertanian, jargon pembaharuan itu berarti perubahan perilaku dari individu, keluarga,

kelompok masyarakat dan komunitas (Adjid. 1998).

Balai Informasi Penyuluban Pertanian merupakan lembaga baru penyuluban

pertanian di Indonesia sejak diberlakukannya SKB Mendagri-Mentan 1996. Mengacu

pada pendapat Koentjaraningrat (1974) bahwa lembaga kemasyarakatan atau lembaga

sosial merupakan serangkaian kegiatan tertentu, berpusat pada suatu kelakuan berpola

yang mantap, bersama-sama dengan sistem norma dan tata kelekuan serta peralatan

fisikeya yang dipakai juga orang-orang yang melakukannya,

Gillin dan Gillin dalam Sockanto (1990) melihat lembaga kemasyarakatan

bahwa lembaga kemasyarakatan adalah organisasi

pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas

kemasyarakatan dan hasil-hasilaya, mompunyai satu tingkat kekekalan tertentu,

mempunyai beberapa tujuan, mempunyai alat-alat perlengkapan untuk mencepai

berdasarkan ciri yang dimil

tujuan, mempunyai lambang-lambang dan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak

tertulis yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dam lain-lain.

Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan satu

Kesatuan fungsional (Soekanto, 1990). Sebagai sarana untuk mencapai tujuan

organisasi mempunyai tiga ciri pokok yaitu : Pembagian pekerjaan (tugas), pusat ata

Pusat-pusat kegiatan dan penggantian petugas (Etzioni dalam Anonimous (1993)),

Dengan demikian segenap pekerjaan yang harus di lakukan oleh seluruh pendukung

organisasi untuk mencapai tujuannya dibagikan kepada semua unit dan personalia

yang ada. Agar tujuan dapat dicapai dengan tepat maka unit organisasi dan petugas

harus menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dengan

kata Jain, organisasi menjadi efektif jika acuan tugas dijadikan kriteria untuk

menentukan petugas pelaksananya Dalam pada itu organisasi mempunyai pusat dan

pusat-pusat kendali yang berfungsi sebagai pengambil keputusan, pengawas dan

Penilai polsksanaan tugas-tugas organisasi, efektifitas pengendalian tersebut

dihasilkan oleh distribusi kewenangan organisasi diantara pusat-pusat kendali yang

disusun secara hierarkhis disekitar pusat kendali utama Kesinambungan dan

Pembaharuan organisasi dalam rangka tujuannya ditentukan pula oleh mobilitas

tenaga atar petugas didalamnya, artinya, diantara tenaga-tenaga yang ada

Gilaksanskan pergantian tugas berdasarkan kebutuhan dan kecocokan tugas dengan

petugasnya Mobilitas diartikan pula sebagai pergantian petugas lama dengan

petugas yang didatangkan kedalam organisasi . Dengan demikian bekerjanya

organisasi ditentukan oleh tiga tiga cirinya yaitu ; Pembagian tugas, struktur

kewenangannya dan mobilites tenaga. sedangakan keberhasilan organisasi ditentukan

oleh daya tanggap (respon) terhadap lingkungannya disatu pihak dan dipihak lainnya

ditentukan oleh efektifitas kerja organisasi tersebut (Anonimous, 1993).

2.6. Penyuluh pertanian

Berdasarkan SKB Mendagri-Mentan 1996, penyuluh pertanian adalah

pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluban

pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup

pertanian (Anonimous, 1996).

2.6.1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelakeana teknis fungsional

penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.

Penyuluh pertanian yang dimaksud hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah

berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Tugas pokok penyulub pertanian adalah

~ menyiapkan, molaksanakan dan melaporkan kegiatan penyuluhan_ pertanian.

(Anonimous, 1999), Berdasarkan fungsi dan tugasnya itu, Kartasapoetra (1994)

membedakan penyuluh pertanian menjadi Penyuluh yang langsung berhubungan

dengan para petani dan Penyuluh yang tidak langsung berhubungan dengan para

petani.

2.6.2. Jenjang Jabatan Dan Pangkat

Berdasarkan jabatan fungsional, penyuluh pertanian dibagi menjadi dua yaitu

penyuluh pertanian terampil dan penyuluh pertanian ahli. Penyuluh pertanian trampil

adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian keterampilan yang dalam pelaksanaan

pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu sedangkan penyuluh

pertanian abli adalah jabatan fungsional penyuluh pertanian keablian yang dalam

pelaksanaan pekerjaamya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan

teknik analisis tertentu, Jabatan fungsional penyuluh pertenian, jenjang pamgkat dan

Golongan dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri atas (Anonimous, 1999):

1. Penyuluh Pertanian Trampil :

1.1-Penyuluh Pertanian Pelaksana terdiri deri : (a) Pengatur Muda Tingkat I

(Golongan ruang Tb). (b) Pengatur ( Golongan ruang Ic). (c) Pengatur

‘Tingkat I ( Golongan ruang I/d).

1.2-Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan terdiri dari : (2) Penata Muda

(Golongan ruang TV/a). (b) Penata Muda Tingkat I (Golongan ruang I/b).

1.3 Penyuluh Pertanian Penyelia terdiri dari : (a) Penata (Golongan ruang IV/c)

(b) Penata Tingkat I (Golongan Ruang IIV/d)

2. Penyuluh Pertanian Abli

2.1.Penyuluh Pertanian Pertama terdiri dari : (a) Penata muda (Golongan ruang

IlV/a). (b) Penata Muda Tingkat I (Golongan ruang IVb).

2.2.Penyuluh Pertanian Muda terdiri dari : (a) Penata (Golongan ruang TIV/c). (b)

Ponata Tingkat I ( Golongan Ruang IIV/d)

2.3,Penyuluh Pertanian madya terdiri dari -(a) Pembina (Golongan ruang VV/a).

(b) Pembina Tingkat ( Golongan Ruang IV/b), (c) Pembina Utama muda

(Golongan ruang IV/c).

2.4.Penyuluh Pertanian Utama tordiri dari’: (a) Pembina Utama Madya (Golongan

Ruang IV/d). (b) Pembina Utama (Golongan Ruang IV/e).

2.6.3. Rincian Kegiatan Dan Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan

Anghka Kredit

Unsur kegiatan yang dinilai dalam pemberian angka kredit terdiri dari Unsur

Utama dan Unsur Penunjang Unsur Utama adalah kegiatan yang merupakan

pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian, terdiri atas (Anonimous, 1999):

. Pendidikan, meliputi ; (a) Pendidikan sekolah dan memperoleh Tjazab/gelar.

(b)Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dan memperoleh Surat Tanda Tamat

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.

Persiapan Penyuluhan Pertanian, meliputi: (a) Identifikasi potensi wilayah dan

agrosistem, serta kebutuhan teknologi pertanian. (b) Penyusunan Programa

x

Penyuluhan pertanian, (c) Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian.

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, meliputi : (a) Penyusunan materi

penyuluhan pertanian. (b) Penerapan metode penyuluhan pertanian. (c)

Pengembangan swadaya dan swakerya petani-nelayan

=

Evaluasi dan Pelaporan, meliputi : (a) Evaluasi dan peleporan hasil pelaksanaan

penyuluban pertanian. (b) Evaluasi dampak penyuluben pertanian.

. Pengembangan Penynluhan Pertanian, meliputi : (a) Penyusunan pedoman/

petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyuluhan pertanian. (b)Perumusan kajian

arah Kebijakeanaan pengembangan penuyuluhan pertanian, (c)Pengembangan

metode / sistem kerja penyuluhan pertanian.

Pengembangan Profesi, moliputi: (a) Kegiatan karya tulis/karya ilmish dibidang

penyuluhan pertanian, (b)Penerjemahan/penyaduran buku-buku dan bahan-bahan

lain dibidang penyuluhan pertanian. (c)Bimbingan bagi penyuluh pertanian

dibawah jenjang jabatannya,

Unsur Penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok

Penyuluh Pertanian yang meliputi : (1) Seminar/lokakarya dibidang pertanian,

2) Keanggotaan Tim penilai jabatan fingsional penyuluh pertanian;

(3) Penghargaan/tanda jasa; (4) Pangajaran/pelatihan pada diklat; (5) Keanggotaan

Organisasi profesi; (6) Gelar kesarjanaan lainnya.

2.6.4. Syarat Pengangkatan Dalam Jabatan

Untuk dapat diangkat dalam jabatan penyuluh pertanian terampil atau

ponyuluh pertanian abli, seorang pegawai negeri sipit haruy memenuhi angka kredit

kcumulatif'minimal yang ditentukan.

Pogawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan

penyuluban pertanian Trampil harus memenuhi syarat sebagai berileut:

1. Berijazah serendah-rendahnye Diploma IMI dibidang pertanian;

2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, Golongan Ruang I/b.

3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan dibidang penyuluhan

pertanian dan memperoleh sertifikat tanda lulus; dan

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-kurangaya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakkir.

Pogawai negeri sipil yang diangkat periama kali dalam jabstan penyuluh

pertanian ahli, harus memenuhi eyarat sebagai berikut :

1. Berijazah serendatr-rendahaya Sarjana/ Diploma IV dibidang pertanian.

2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Mude, golongan ruang Il/a

3. Toleh mengikuti Pendidikan dan Pelatihan kedinasan dibidang penyuluhan

pertanian dan memperolch sertifikat tanda lulus; dan

4. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjam dalam DP3 sekurang-kurangnya

borniali baik dalam 1 (satu) tahun terakbir,

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain kedalam jabatan

penyuluh pertanian Trampil atax Penyuluh Pertanian Ali dapat dipertimbangkan

dengan ketentuan bahwa disamping harus memenuhi syarst diatas, diharusken pula

memenubi syarat sebagai berikut : (a) Memiliki pengalaman dalam kegiatan

penyuluhan pertanian sekurang-kurangnya 2 tahun; (b) Berusia sotinggi-tingginya 5

ima) tahun sobelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang

didudukinya; (c) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurang-

‘urangaya bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir ( Anonimous, 1999),

2.7. Motivasi

‘Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja

dimana tinggi rendahnya motivasi kerja sescorang akan menentukan besar keciluya

Prestasi ker

itu sendiri, Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi

seseorang, yaitu kemampuan individy dan pemahaman tentang perilaku untuk

mencapai prestasi yang maksimal, disebut persepsi peranan. Dimana antara motivasi,

kemampuan dan persepsi peranan merupakan satu kesafuan yang saling berinteraksi.

‘Tidak ada organisasi yang dapat berhasi! tanpa tingkat komitmen dan usaha

tertentu dari para anggotanya. Porter dan Miles dalam Stoner (1994) berpendapat

bahwa Pandangan Sistem mengenai motivasi sangat bermanfaat bagi para manajer.

Yang mereka maksudken dengan suatu pandangan sistem adalah selurub rangkaian,

atau sistem, kekuatan yang beroperasi pada karyawan harus dipertimbangkan

sebelum motivasi dan perilaku karyawan dipahami secara memadai. Sistem terdiri

dari 3 perangkat variabel yang mempengaruhi motivasi dalam organisasi yaitu :

1. Karakteristik individu adalsh minat, sikap dan kebutuhan yang dibawa seseorang

kedalam situasi kerja.

2. Karatteristik Pekerjaan adalah sifat dari tugas keryawan dan meliputi jumlah

tanggung jawab, macam tugas, dan tingkat kepuasan yang orang peroleh dari

karakteristik pekerjaan itu sendiri.

3. Karakteristik Situasi Kerja adalah faktor-faktor dalam lingkungan kerja seseorang.

Terdiri dari dua kategori : tindakan, kebijakan, serta kultur organisasi sebagai

keseluruhannya dan lingkungan kerja terdekat.

12

2.8. Status Dan Peranan

Untuk melihat relasi individu dengan lembaga, Soelaeman (1992)

mengartikan lembaga sebagai norma-norma yang berinteraki disekitar suatu fongsi

maxyarakat yang penting Dengan demikian, ada segi kultural berupa norma-norma

ddan juga ada segi strukturalnya berupa berbagai peranan sosial. Posisi dan peranan

induividu dalam lembaga sosial sudah dibakukan berdasarkan moral, adat atau hukum

yang berlaku, Individualitasnya ditanggung dalam struktur hubungan kelembagaan.

Individe bertingkah laku spesifik, berbeda dengan !ainnya.

2.8.1 Kedudukan (Status)

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu

kelompok sosial. Masyarakat pada umumnya mongembangken dua macam

kedudukan yaitu (Soekanto,1990) : (a) Ascribed-Status, yaitu kedudukan seseorang

dalam masyarakat tanpa memperhstikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan

kemampuan. Kedudukan tersebut diperolch karena kelahiran; (b) Achived Status,

adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja;

(©) Assigned-Status yang merupakan kedudukan yang diberikan (Polak dalam

Soekanto, 1990).

2.8.2.Peranan (Role)

Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi, Peranan (role) merupakan aspek dinamis

kedudukan (Status). Apabila seseorang molaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukennya maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto,1990).

Menurut Edholm, Harris dan Young (1977); Beneria (1979); dalam

‘Mugniesyah (1995 (a)) peranan sescorang dapat dilihat dalam kegiatan produksi dan

reproduksi (domestik). Kegiatan reproduksi mencakup reproduksi sosial, reproduksi

tenaga kerja dan reproduksi biologis. Reproduksi sosial adalah keadaan-keadaan

untuk mempertahankan suatu sistem sosial. Reproduksi tenaga kerja maksudnya

adalah proses dimana anggota rumah tangga menjadi tenaga kerja yang mencakup

pada kegiatan perawatan sehari-hari pekerja dan calon tenaga kerja serta juga alokasi

pelaku-pelaku kedalam berbagai posisi didalam proses pekerjaannya. Berbeda dari

kedua jenis kegiatan reproduksi itu, reproduksi biologis menunjuk pada proses

perkembangan fisik umat manusia. Kegiatan produktif’ mencakup semua kegiatan

yang berhubungan dengan pencaharian nafkah yang sering disebut sebagai kegiatan

bekerja yang menghasilkan, baik berupa natura (barang-barang), wang tunai (cash)

maupun stafus sosial.

2.9, Jender Dan Analisis Jender

Konsep jender diartikan sebagai perbedann-perbedaan (dikotomi) sifat wanita

dan pria yang tidak mendasarkan perbedasn biologis semata akan tetapi lebih pada

sistem nilai budaya dan etruktur sosial yang menentukan peranan dan status wanita

dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara (Instraw dalam

‘Mugniesyah ,1995 (b)). Disadari atau tidak, nilai jender yang terinternalisasi dalam

kehidupan keseharian kita selama ini telah memfusilitasi terciptanya

ketidakadilan/ketimpangan jender, yang secaralangsung — menyebebkan

ketidaksamaan antara pria dan wanita atau diskriminasi terhadap wanita dalam

berbagai dimensi kebidupan.

Dalam sejarah perkembangan hubungan antsra pria dan wanits, perbedaan

Jjender tefsh menciptakan suatu hubungan yang tidak adil, menindas serta

mendominasi antara kedua jenis kelamin tersebut. Bentuk manifestasi dalam berbagai

bentuk yaitu : (2) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi. (b) Subordinasi

‘atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik. (c) Stereotyping dan

diskriminasi atau pelabelan negatif. (4) Kekerasan (violence). (0) Bekerja lebih

panjang dan lebih banyak (double burden). (£) Sosialisasi ideologi nilai peran jender.

‘Manifestasi ketidakadilan jender tersebut masing-masing tidak bisa dipisablan, saling

berkaifon dan mempengaruhi secare dielektika (Fakih,1998).

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan analisis jender. Analisis jender

adalah pengujuian secara sistematis terhadap peranan-peranan dan proses-proses yang,

memusatkan perhatian pada ketidakseimbangan kekuasaan, kesejahteraan dan beban

kerja antara pria dan wanita disemua masyarakat. Dalam monganalisis jender,

terdapat beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan seperti disarankan “Borgen

Conference On Gender ‘Training And Development Planning’, 1991 dalam

‘Mugniesyah (1995 ) yaitu:

1. Profil Aktivitas, yang mencerminkan siapa melakukan apa ? Pertanyaan ini

dityjukan untuk mempelajari pembagian kerja (lcualitaif) dan curahan waktu

(kuantitatif) serta beban kerja.

2. Profil Akses dan Kontrol yang berkenaan dengan siapa yang mempunyai akses

dan kontrol terhadap Sumberdaya dan manfaat ? Pertanyaan ini uaak

mempelajari sejauh mana akses pria dan wanita terhadap kekayaan, benda-benda

berharga, informasi, kredit, teknologi serta hak-hak dalam pengambilan keputusan

yang berkenaan dengan sumberdaya pribadi dan publik.

3. Analisis faktor-faktor yang mempengarubi aktifitas akses dan kontrol, atau faktor-

faktor apa yang mempengaruhi pengaturan jender tersebut ? Pertanyaan ini

ditujukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor budaya, hukum, kebijaksanaan

ekonomi dan politik yang mempengaruhi konstruksi jender dan bagaimana hal-hal

tersebut bisa berubah serta mana yang dapat dimanipulasi

4. Bagaimana sumberdaya pribadi dan publik didistribusiken dan siapa yang

memperoleh apa dati pendistribusian tersebut ? Pertanyaan ini memusatkan

perhatian untuk memperoleh informasi struktur-struktur kelembagaan yang

digunakan, tingkat efisiensi dan keadilanya serta bagaimana membuat

kelembagaan tersebut lebih responsif terhadap wanita dan pria.

BAB DIL

METODOLOGI PENELITIAN

3.1, Pendekatan Teoritis

‘Terdapat 5 variabel utama dalam mewujudkan pembangunan, yaitu daya

duling sumberdaya alam, teknologi, modal, tenaga kerja dan kelembagaan (Hidayat

dalam Anonimous, 1996). Tantangan pembangunan pertanian dalam menghadapi era

globalisasi dan agribienis harus dihadapi oleh penyluh pertanian sebagai ujung

tombak pembangunan pertanien dengan cara meningkatkan dan mengembangkan

kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan sifat, arah dan tujuan penyuluhan

pertanian sorta tuntutan kebutuhan belajar-mengajar para petani-nelayan dalam

pengembangan usahanya. Kedua hal pokok yang dijadikan pertimbangan kelahiran

kebijakan pemerintah berupa SKB Mendagri-Mentan 1996 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ini dijabarkan lebih lanjut dalam Program

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian, menyebabkan pula perubahan

terhadap jalur birokrasi, struktur organisasi dan tugas pokok penyuluh pertanian.

Perubahan jalur birokrasi akan dilihat dari hubungan kerjasama antara kelembagaan

penyuluhan baru (BIPP) dengan pemerintah daerah tingkat IT dan instansi daerah

lingkup pertanian khususnya dengan dinas subsektor. Perubahan struktur organisasi

penyuluhan pertanian digambarkan dalam profil kelembagaan penyuluhan pertanian

secara deskriptif dengan mengacu pada data sekunder dan primer terbaru. Dalam

kaitannya dengan tugas pokok penyuluh pertanian akan dilihat pengaruh perubahan

tugas penyuluh pertanian yang dulunya monovalen menjadi polivalen terhadap

kinerja penyuluh pertanian.

Dalam meleksanakan tugas pokoknya, penyuluh pertanian harus mempunyai

faktor pendukung yaitu sumberdaya pribadi dan sumberdaya keluarga. Mengingat

sumberdaya manusia (penyulub pertanian) terdiri dari pria dan wanita, maka kedua

faktor pendukung tersebut sangat dipengaruhi oleh nilai jender. Untuk melihat sejauh

mana nilai jender mompengaruhi kinerje penyuluhan pertanian digunakan analisis

ender. Ditingkat kelembagaan anslisis jender menyoroti (a) Pembagian kerja,

curalan waltu serta beban kerja antara penyuluk pertanian pria dan penyuluh

Pertanian wanita dalam kegiatan produltif pada beragam kegiatan dalam 1 bulan

terakhir. dan (b) akses dan kontrol penyuluh pertanion pria dan wanita yang

mencakup peluang mengikuti pelaksanaan tugas dan fingsinya,

‘Untuk mengidentifikasi faltor-faktor yang mempengaruhi pengaturan jender

fersebut akan dilibat dari hubungan antara sumberdaya manusia dan sumberdaya

Keluarga dengan profil aktivitas, akses dan kontrol dalam kegiatan produltif

mompengaruhi kinerja penyuluh pertanian dan selanjutaya mempengaruhi kinerja

kelembagaan penyuluhan pertanian,

Dengan mengacu pada berbagai pendekatan diatas maka hubungan antar

faktor dan variabel dalam studi Analisis Sender Dalam Kelembagaan Penyulukan

Pertanian ini digambarkan seperti Bagan 1.

ae Piseintai Dac Kerawang

Karawang bcted

KELEMBAGAAN PENYULUBAN PERTANIAN

Berdasarkan SKB Mendagrt-Mentan No. 54 Tahun 1996 dan No. 301/KptvLP.A204/96

Balai Informasi Dan Penyuluban Pertanian:

(Sasori Fein]

Kinerja Penyuluh Pertanian

1. Profil Aktivitas

a) Pembagian Kerja dalam kegiatan produktif

b) Curahan Waktu dalam kegiatan produktif

2. Profil Akses Dan Kontrol

a) Pengambilan keputusan dalam kegiatan produktif!

‘Sumberdaya Pribadi

1. Tingkat Pondidikan

2. Masa Kerja

i. Gotongan Kepangkatan

4. Motivasi

Keterangan

= Analisa Kuantitatif

Bagan 1. Hubungan Antar Faktor Dan Variabel Dalam Analisis Jender Dalam

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Pasca SKB Mendagri-Mentan 1996

18

3.2, Definisi Operasional

1. Tingkat Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai

responden, dikelompokan dalam Tingkat Pendidikan rendah (SMA/sederajat) dan

Tingkat Pendidikan tinggi (Diploma 3, Sarjana, dan Pasca-sarjana).

2. Motivasi adalah sesvatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja dimana

tinggi rondahnya motivasi kerja seseormg akan menentukan besar kecilnya

prestasi kerja itu sondiri. Dalam hal ini motivasi dibagi meniadi motivasi untuk

mengamalkan ilmu, Berbakti pada negara, mencari uang, pengembanan Karier, dan

kombinasi dari keempatnya. Dalam hal ini motivasi dikelompokan dalam motivasi

rendah (Motivasi untuk diri sendiri) dan motivasi tinggi (motivasi untuk negara

dan kombinasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakaUnegara).

3. Masa Kerja adalah lama responden bekerja pada penyelenggaraan penyuluhan

pertanian yang dikelompokan menjadi mase kerja rendah(bekerja kurang dari 20

tahun) dan masa kerja tinggi (bekerja lebih atau sama dengan 20 tahun).

4. Golongan kepangkstan adalah jabstan yang membedakan pekerjaan dan gaji

seseorang, yang dikelompokan menjadi golongan kepangkatan rendah (honorer

dan golongan I) dan golongan kepangkatan tinggi (golongan II).

5. Partisipasi dalam beragam kelembagaan adalah akses penyuluh pertanian

dalam beragam kelembagaan baik formal manpun informal. Partisipasi penyuluh

pertanian digolongkan rendah apabila mengikuti berbagai kelembagaan Kurang

dari SO persen, dan tinggi jika lebih atau sama dengan SO persen

6. Kepemilikan Iahan adalah Iuasan tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai

usabatani yang golongkan kedalam rendah apabila luas Ishan yang dimiliki kurang

dari 1000 m? dari luas rata-rata dan tinggi apabila sama dengan atau lebih dari

1000 m” dari luas rata-rata.

19

3.2, Definisi Operasional

1. Tingkat Pendidikan adaleh jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai

responden, dikelompokan dalam Tingkat Pendidikan rendah (SMA/sederajat) dan

‘Tingkat Pendidikan tinggi (Diploma 3, Sarjana, dan Pasca-sarjana),

2. Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja dimana

tinggi rendahnya motivasi kerja seseorang akan menentukan besar kecilnya

prestasi kerja itu sendiri. Dalam hal ini motivasi dibagi menjadi motivasi untuk

mengamalkan ilmu, Berbakti pada negara, mencari uang, pengembanan karier, dan

kombinasi dari keempatnya. Dalam hal ini motivasi dikelompokan dalam motivasi

rendah (Motivasi untuk diri sendiri) dan motivasi tinggi (motivasi untuk negara

dan kombinasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat/negara).

3. Masa Kerja adalah lama responden bekerja pada penyelenggaraan penyuluban

pertanian yang dikelompokan menjadi masa kerja rendah(bekerja kurang dari 20

tahun) dan masa kerja tinggi (bekerja Jebih atau sama dengan 20 tahun).

4. Golongan kepangkatan adalah jabatan yang membedaken pekerjaan dan paji

seseorang, yang dikelompokan menjadi golongan kepangkatan rendah (houorer

dan golongan II) dan golongan kepangkatan tinggi (golongan II).

S. Partisipasi dalam beragam kelembagaan adalah akses penyuluh pertanian

dalam beragam kelembagaan baik formal maupun informal. Pertisipasi penyuluh

pertanian digolongkan rendah apabila mengikuti berbagai kelembagaan kurang

dari 50 persen, dan tinggi jika lebih atau sama dengan 50 persen

6. Kepemilikan laban adalah Iuasan tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai

usahatani yang golongkan kedalam rendah apabila luas lahan yang dimiliki kurang

dari 1000 m? dari luas rata-rata dan tinggi apabila sama dengan atau lebih dari

1000 m? dari Iuas rata-rata

19

7. Kepemilikan ternak adaish jumlah ternak yang dimiliki saat ini, yang golongkan

kedalam rendah apabila harga temak yang dimiliki kurang dari 50 point dan tinggi

apabila sama dengan atau lebih dari 50 point.

8. Kepemilikan benda-henda herharga adalah jumlah sumberdaya fisik yang

dimitiki saat ini yang terdiri dari benda-benda produktif (usahatani) dan benda

rumah tanga. yang golongkan kedalam rendah apabila memiliki kurang dari SO

point dan tinggi apabila sama dengan atan lebih dari 50 point.

9. Pembagian kerja (kualitatif) dalam kegiatan produktif. Dominasi terhadap

suatu kegiatan yang diukur berdasarkan persentase terbesar_antara penyuluh pria

dongan penyuluh wanita

10,Curahan waktu (kuantitatif) serta beban kerja dalam kegiatan produktif

yang dihitung dalam jam kerja terhadap kegiatan 30 hari terakhir. Curahan waktu

digolongkan tinggi bila jam kerja yang dikeluarkan lebih atau sama dengan 70 Jam

Kerja (JK) dan rendah bila kurang dari 70 Jam Kerja (JK)

LLAkses, adalah peluang yang bisa diperoleh wanita dan pria untuk melakukan

sesuatu. kegiatan produktif untuk mendapatkan angka kredit dalam kegiatan

produktif selama 30 hari terakhir. Akses dibedakan menjadi akses terhadap tugas

pokoknya yang dikategorikan tinggi jika mencapai lebih atan sama dengan 50

persen dan rendah kurang dari 50 persen, dan diluar tugas pokoknya yang --

dikategorikan tinggi jika mencapai lebih atan sama dengan SO persen dan rendah

kurang dari 50 porsen terhadap total tugas dan fungsinya

12.Kontrol, menyangkut sejauh mana wanita dan pria mempunyai kekuasaan atau

kemampuan dalam proses pengambilan keputusan dalam —merenomakaan.

Melakukan kegistan produktif selama 30 hari torakhir. kontrol dibedakan menjadi

kontrol terhadap fugas pokoknya yang dikalegorikan tinggi jika mencapai lebih

atau sama dengan $0 persen dan rendah kurang dari 50 persen, dan diluar tugas

pokoknya yang dikategorikan tinggi

‘a mencapai lebih atau sama dengan 50

persen dan rendah karang dari 50 persen ferhadap total tagas dan fingsinya.

Informasi yang akan diperoleh meliputi data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan kuisioner dan hasil

observasi/pengamatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluh pertenian di

BIPP dan di BPP, yang mencakup sistem kerja penyuluh pertanian di BIPP dan BPP ,

status dan peranan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, profil

aldifitas penyuluh pertanian (pembagian kerja dan curehan waktu) dalam kegiatan

produktif, Profil Akses dalam memperoleh angka kredit dan Kontrol dalam hak-hak

pengambilan keputusan kegiatan produktif' sclama 30 hari terakhir, Sumberdaya

Pribadi (tingkat pendidikan, masa kerja, motivasi, , golongan kepangkatan dan

partisipasi dalam beragam kelembagasn), Sumberdaya keluarga. (kepemilikan laban

usahatani, pemilikan benda berharga, dan pemilikan ternak), dan hubungan kerjasama

antara BIPP, BPP, PEMDA Tingkat II Karawang, Dinas Subsektor dan

instansi/lembaga lain.

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan-catatan Dinas

lingkup pertanian, PEMDA. Tingkat 1 Karawang, Badan Perencana Pembangunan

PEMDA Tingkat II Karawang, BIPP dan BPP.

Pengolahan dan analisis data akan dilekukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengedit (editing) untuk memeriksa atau menilai kesempurnam data, apakah

semua data yang dikumpulkan sudsh sesuai dengan apa yang direncanakan

semuta, sehingga bila ada penyimpangan dari yang telah ditetapkan dapat segera.

diperbaiki.

2. Pengolahan data dilakuken dengan cara tabulasi sederhana yaitu proses

pemindahan data dari kuesioner lembar data sementara, yang selanjutnya

disajikan dalam kerangka tabel yang dipersiapkan.

3. Data kualitatif yang terkumpul melalui wawancara mendalam dianalisis secara

deskriptif sementara data yang dikumpulkan dalam survey diolah dengan

menggunakan program microsoft exel kedalam tabel frekuensi dan tabel silang,

untuk kemudian dianalisis dengan menghubungkannya dengan analisis jender.

BAB IV

PROFIL BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

DAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KABUPATEN KARAWANG

Pedoman Penyelenggerann Penyuluhan Pertanian yang diatur dalam

Keputusan Bersama Mendagri-Mentan No, 65 tahun 1991 dan No,

S39/Kpts/LP.120/7/1991 sudah tidak sesnai lagi dengan perkembangan penyuluhan

pertanian Penyuluh pertanien yang bekerja secara Monovalen tidak akan bisa

terlepas dari persoalan di luar sektor kerjanya, demikian pula dengan administrasi

pangkal periyuluh pertanian yang berada di tiap Dinas-Dinas Sub Sektor menjadikan

penyuluh pertanian terkotak-kotak dan ditambah lagi dengan pekerjaan ganda yang

ditangeung penyuluh pertanian membust penyuluban pertanian tidak optimal dan

mengelami stagnansi (lampiran 3,4,5 dan 6). Kelembagaan penyvluhan yang sangat

berperan dalam menyebarluaskan informasi pertanian yaitu Balai Penyuluhan

Pertanian (BPP) juga mengalami stagnansi karena sedikit sekali aktivitas penyuluhan

yang terkonsentrasi disana.

Dalam rangka menumbuh kembangkan swadaya dan peran serta petani-

nelayan dalam kegiatan usaha dan pembangunan pertanian pemerintal mengeluarkast

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 tahun 1996

dan Nomor 301/Kpts/p/120/4/96 tertanggal 10 April 1996 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Penyuluban Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaannya yang

membawa perubahan bagi penyuluhan pertanian dimana urusan penyuluhan pertanian

diserahkan menjadi urusan rumah tangga dgerah dan meny: kembali penyuhih

pertanian yang dulunya terkotak-kotak didinas-dinas sub sektor dengan cara

membentuk Bulai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) sebagai Satuan

Administrasi Pangkal Penyufuh pertanian yang dalam melaksanakan tugas dibantu

olch Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Instalasi/sarana kegiatan penyuluhan

pertanian di Kecarmatan.

a3

4.1, Balai Informasi Dan Penyuluhan Pertanian

4.11. Kedudukan

Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Karawang dibentuk

berdasarkan keputusan Bupati Daerah Tingkat If Karawang No. 2 tahua 1997

tertanggal 20 Maret 1997 yang dilegitimasi dengan Keputusan Mendagri No. 35

Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Balai

Informasi dan Penyuluhan Pertanian , namun secara operasional baru berjalan pada

tanggal 4 Agustus 1997. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah unit kerja

organik penyuluh sebagai pelaksana teknik operasional Pemerintah Daerah Tingkat IT

dibidang penyutuhan pertanian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk olehnya.

4.12, Tugas Pokok dan Fungsi

‘Tugas pokok BIPP adalah menyelenggarakan penyuluban pertanian diwilayah

kerjanya dan melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati kepala

daerab. Dalam melaksanakan tuges pokoknya, BIPP mempunyai fungsi-fungsi :

(1) Menyusun Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (2) Bimbingan

penyusunan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian, (3) Penyediaan,

penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, (4) Pembinaan pengelolaan BPP,

(5) Pelaksanaan kordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, (6) Pemantauan

dan Evaluasi, (7) Sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten,

(8) Penyelenggaraan latihar/kursns bagi penyuluh dan petani-nelayan, (9) Melakukan

penumbuhan dan pengembangan petani-nelayan, (10) Bimbingan penggunaan sarana

usaha pertanian-nelayan, (11) Penyelenggarasn percontohsn, (12) Pengelolaan

perpustakaan, (13) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian,

(14) Pemberian pelayanan teknis atau penyuluban, (15) Pelaksanaan tata usaha.

Mengingat umur BIPP baru memasuki tahun kedua, diketahui bahwa dari

semua fungsi diatas belum semua dapat terealisir. Diakui oleh kepala BIPP Karawang

bahwa di Kabupaten Karawang yang dirasekan sudah dapat dilakukan dengan baik

24

hanya beberspa fungsi yaitu fimgsi penyusunan programa ponyelenggaraan

penyuluban pertanian, bimbingan penyusunan dan rencana kerja penyuluh pertanian,

Penyelenggaraan lotihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan dan

pelaksanaan urusan tata usaha.

4.13. Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dati I Karawang No. 2 tahun 1997

‘ertanggal 20 Maret 1997, Balai Informasi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Dati, UI

Karawang terdiri dari uasur-uasur organisasi seperti terlihat pada Lampiran 1 yang

tersusun dan mempunyai tugas sebagai berikut :

4.1.3.1, Pimpinan (Kepala BIPP)

Balai Informasi dan Penyuluhan pertanian dipimpin oleh seorang kepala yang

‘memenubi persyaratan unum untuk menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, diangkat dan dibethentiken oleh Gubermur kepala Daeth Tingkat I atas usul

Bupati Kepala Daerah. Pimpinan (Kepala BIPP) mempunyai tugas :

1. Membantu bupati Kepala Daerah didalam melaksanakan tugasnya dibidang

penyuluban pertanian baik dalam perencanaan maupun delam perumusan

kebijaksanaan teknis,

2. Memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan-kegiatan balai,

3. Mongatur pelaksanaan tugas pera penyuluh pertanien di BIPP untuk

melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai urusannya diwilayah kerjanya,

4, Momberikan informasi mengenai penyuluhan pertenian seta saran dan

pertimbangan kepada Bupati kepala daerah sebagai bahan untuk menerapkan

kebijaksonaannya,

5. Menyusua program kerja penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan tugas,

6. Menyelenggarakan pengelolaen -kepegawaian, keuangan dan perlengkepan

dilingkungan balai,

7. Mengadakan hubungan kerja dengan dinas lingkup pertanian, instansi pemerintah

‘maupun lembaga terkait dalam rangka kegiston penyuluhen pertanian,

25

8. Mempertanggung jawabkan tugas balai kepala bupafi kepala daerah melalui

pejabat yang ditunjuknya

4.1.3.2. Pembantu pimpinan (Kepala sub bagian tata Usaha).

Kepala sub bagian tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung

jawab kepada kepala balai dalam hal :

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi umum

dilingkungan balai,

2. Menyiapkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan balai,

3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga balai,

4, Memberikan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi

ingkungan balai,

5. Bersama kelompok pejabat fungsional melakukan penyusunan rencana, program

supervisi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan statistik serta pembinaan organisasi

dan tata laksana,

6, Melakukan pengelolaan keungan dan pembendaharaan,

7. Melakukan urusan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat,

kearsipan, kehumasan dan protokol,

8. Membimbing pengelolaan rumshtangga BPP.

Dalam melakeanakan tugasnya, Kepala Tata Usaha dibantu oleh Sub-sub

Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan Keuangan, Urusan Kepegawaian, Urusan

Perlengkapan, Urusan Umum/arsip, masing-masing dilimpahkan kepada seorang

kepala urusen yang barada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Tata

Usaha.

Selain seorang kepala urusan dalam setiap sub-sub bagian tata usaha,

pelaksanaan tugas tata usaba juga dilaksanakan oleh staf tala ussha yang bertanggung,

jawab kepada kepala urusan yang terdiri dari seorang staf umum, seorang stsf

Keuangan dan dua orang staf kepegawaian, Kedua orang staf kepegawaian bukenlah

penyuluh pertanian, melainkan pejabat struktural/ pegawai negeri sipil Kantor wilayah

Departemen Pertanian yang diperbantukan.

26

4.1.3.3, Peaksana (Kelompok Jabatan Fungsional)

Kelompok jabatan fiungsional dilingkungan balai bertugas menunjang tugas

pokok yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kelompok Jabatan fungsional

ini dipimpin oleh pejabat fungsional sebagai ketua kelompok yang bertanggung

Jjawab kepada kepala balai. sesuai kebutuhan, kelompok jabaian fungsional dapat

dibagi kedatam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang

pejabat fimgsional, Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan

beban ‘ugas. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sub-sub kelompok jabaton

fungsional dilingkungan balai terdiri dari beberapa urusan yang membantu dan

bertanggung jawab kepada ketua kelompok jabatan flngsional sebagtai berileut :

4.1.3.3.1. Urusan Program

‘Urusan Program mempunyai tugas :

1, Menyusun perumusan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat

Kabupaten.

. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan program penyuluhan

pertanian tingkat BPP.

3. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan penyusunan rencana kerja PPL.

4, Membimbing pelaksanaan program BPP dan rencana kerja PPL.

x

5. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program BPP dan program

penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kabupaten.

6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan,

Dalam menjalankan tugasnya seorang Kepala Penyuluh Pertanian Urusan

(KPPU) Program dibantu oleh dua orang Penyuluh Pertanian Urusan (PPU) Program.

Pembuaian program maupun rencana kerja penyuluhan pertanien baik di tingkat

Kabupaten atanpun BPP dilakukan satu kali dalam satu tahun yaitu pada bulan April,

sehingga perumusan, bimbingan, monitoring dan evaluasi terhadap program maupun

rencana kerja dilakukan sejak 3 bulan sebelum pembuatn program dan rencana kerja.

2

4.1.3.3.2, Urusan Pelayanan Teknologi dan Sumberdaya

Urusan Pelayanan Teknologi dan Sumberdaya mempunyai tugas :

1. Melakukan kaji terap teknologi baru pertanian.

2. Melakukan bimbingan pelaksanaan kaji terap teknologi yang dilakukan oleh

tingkat BPP/WEPP.

3. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak poneliti

Melakukan pengkajian tentang hasil kaji terap/percobaan teknologi.

‘Merumusken rekomendasi teknologi yang lebih menguntungkan.

Moelaksanakan evaluasi.

‘Melakukan penilaian tingkat penerapan teknologi oleh petani/kelompok tani.

‘Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan,

Pengamatan dilapang selama 1 bulan efektif di BIPP, tampak sekali tugas

Urusan pelayanan teknologi sumberdaya (Teknosda) terpusat pada KPPU Teknosda

sedangkan seorang PPU Teknosda hanya membantu dalam pembuatan laporan

kegiatan, Kedua pelaksana urusan Teknosda merasa kesulitan dalam melaksanakan

tugas, ini dikarenakan kurangnya sumberdaya dan fasilitas sehingga kualitas dan

kuantitasnyapun keurang baik.

ge

eae

4.1,3.3.3. Urasan Manajemen Informasi dan Penyuluhan

Urusen Manajemen Informesi dan Penyuluhan mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan manajemen sistem informasi..

Melakukan penjabaran program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat

BIPP kedalam teknis pelaksanaan.

Merumusken metode pilihan untuk pelaksansan kegiatan program.

Mempersiapkan kegiatan penyuluban dan menyampaikan informasi pertanian,

‘Membantu pelaksanaan kegiatan penyuluban ditingkat BPP/WKPP.

‘Mempersiapkan dan membuat alat bantu pelaksanaan kegiatan penyuluhan.

‘Mempersispkan dan menyusun materi penyuluhan pertanian.

Monitoring dan mengevaluasi teknis kegiatan penyuluhan diberbagei tingkatan.

Mengelola perpustakaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

Swe N Aw hw

Berbeda dengan urusan pelayanan lainaya, urusan pelayanan manajemen

informasi dan penyuluhan (MIP) dikepalai oleh seorang wanita yang dibantu oleh dua

orang PPU pria. Tugas yang rutin dilaksanakan adalah pemberian informasi terbaru

kepada penyuluh pertanien di BPP yang pelaksanaannya bersamaan dengan

pertemuan penyuluh pertanian di BPP. Seperti halnya urusan pelayanan Teknosda,

pelaksanaan tugas urusan MIP juga terpuset pada KPPU.

4.1.3.3.4. Urusan Pendidikan dan Latihan

‘Urusan Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas:

‘Melakukan identifikasi materi kebutuhan lafihan.

‘Merumuskan dan menentukan skala prioritas materi pelatihan.

‘Menyusun jadwal pelatihan.

‘Merumuskar/menentukan pelatihan sesuai dengan materi yang dibutubkan.

Morumusken dan penyusunan jadual supervisi scoring dan non scoring.

Perumuskan dan menyusun instramen kegiatan supervisi.

‘Mengolah dan menganalisa serta mengevaluasi hasil kegiatan supervisi.

‘Melakukan bimbingan bagi penyvluh dalam pelaksanaan kegiatan.

Menyusun rangking hasil kegiatan supervisi.

Dalam hai pelaksanaan pelafihan, telah dilaksanakan berdasarken Rencana

Peleksanaan Setahun yang diorganisasikan kedalam program triwulanan. Prioritas

materi sangat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kebijaksanaan dinas terkait,

lokal spesifik, serta kebutuhan. Namun demikian dari pelatihan yang dilaksanekan

haya 25 persen yang dapst mencapai kebutuban yang diajukan PPL karena

terbatasnya personal serta waltu penyelengaraan yang seringkali bersamaan dengan

penyelenggaraan kegiatan Rapat Kerja dan Rapat Koordinasi Pembangunan

(RAKORBANG). Selain itu. dirasakan kemampuan pelatih di BIPP yang notabene

adalah mantan PPL tidak lebih tinggi dibanding PPL yang menjadi peserta pelatihan,

sehingga dirasakan bahwa sebaiknya struktur BIPP seharusnya mengikuti struktur

‘SPBB (Satuan pelaksana Harian Bimas) dimana pihak pelatih di BIPP mendapatkan

pelatihan dan binaan dari Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat propinsi.

een aya yn

29

4.1.3.3.5. Urusan Pelayanan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Tani

Urusan Pelayanan Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Tani mempunyai

tugas :

1. Mengidentifikasi kemampuan wilayah dan pasar bersama petani-nelayan dan

pensliti dalam pengembangan agribisnis, agroindustri dan agrowisata dalam suatu

satan wilayah kawasan pertumbuhan (SWKP).

2. Membuat rancangan pengembangan usaha agribisnis, agroindustri dan agrowisata

sesuai dengan potensi wilayah.

3. Mengembangkan dan melayani masuken yang dibutuhkan usaha kelomok tani-

nelayan diwilayah kerjanya.

4. Mengembangkan dan melayani masukan yang dibutuhkan oleh pengusaha

(BUMN, BUMS dan Koperasi) untuk pengembangan usahanya

5. Menggerakan sektor swaste/BUMN, koperasi dan unit kerja faimya untuk

menumbuhkan kemitraan usaha datam membangun satuan wilayah ekonomi .

6. Memberikan pelatihan terhadep petugas maupun petani-nelayan dalam rangka

pengembangan agribisnis, agroindestri dan agrowisata.

7. Menyusun strategi pembinaan terhadap petani/kelompok tani-nelayan.

8. Melakukan inventarisasi petani/kelompok tani-nelayan.

9. Melaksanakan penilaian tingkat kemampuan kelompok tani.

10, Pembinaan peran dan fungsi KTNA diberbagai tingkatan,

LL. Membantu petani/kelomopok tani dalam kerjasama dengan perusahaan

pombimbing.

12. Merumuskan dan menyusun jadual supervisi.

13. Melaksanakan monitoring, supervisi dan evaluasi serta melaporkan hasil kegiatan,

Pelaksanaan tugas urusan pembinaan usaha dan kelembagaan tani belum

semua dapat dilaksanakan, hel ini dapat dimaklumi mengingat umur kelembagaan

BIPP baru 2 tabun, Tugas yang sudah dapat dileksanakan adalah pembinaan dax pola

kemitraan antara PPL, Kelompok ‘Teni-Nelayan Andalan (KI'NA) dengan

kelembagaan Iain, namun kendala yang dirasakan cukup berat saat ini adalah adanya

porkembangan Karena pembangunan industri yang mengakibatkan adanya alih profesi

dikalangan petani-nelayan dan keluargannya termasuk dikalangan KTNA. Hal ini

menycbabkan sulitnya mendapatkan KTNA yang dapat bekerjasama dan menjadi

partner PPL secara berkelanjutan.

4.1.4, Tata hubungan Kerja

Sepert terlihat pada Lampiran 7, hubungan kerja antara BIPP dengan dinas-

dinas daerah tingkat II lingkup pertanian adalsh bubungan koordinatif, dalam hal

pembinaan teknis operasionalnya dilakulsan oleh Bupati Kepala Daerah yang sebsri-

hari dilakukan oleh PEKD/Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Daerah fingkat IL Sedangkan pembinaan teknis administrasi ditalukan

oleh assisten administrasi Pembangunan setwilda tingkat II Karawang.

Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsinya, BIPP mendapat bimbingan teknis

dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian yang meliputi penyampaian

kebijakan penyuluban pertanian, penyampaia pedoman, petunjuk pelaksanaan,