Professional Documents

Culture Documents

Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina

Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina

Uploaded by

aleksandr19170 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views58 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views58 pagesAgustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina

Agustin Cueva El Desarrollo Del Capitalismo en America Latina

Uploaded by

aleksandr1917Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 58

El desarrollo del capitalismo

en América Latina

Agustin Cuevo.

siglo:

vemtiuno Premio ensayo Siglo XXI

editores

Xl

siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.

CERRO DEL AGUA 248, DELEGACION COYOACAN, 04310, MEXICO, DF

siglo xxi editores argentina, s.a.

LAVALLE 1634 PiSO 11-A C-1048AAN, BUENOS AIRES, ARGENTINA

portada de maria luisa martinez passarge

primera edicién, 1977

decimotercera edicién aumentada, 1990

decimonovena edicién, 2004

© siglo xxi editores, s.a. de c.v.

isbn 968-23-1592-1

derechos reservados conforme a la ley

impreso y hecho en méxico/printed and made México

INDICE

10.

11.

12.

INTRODUCCION A LA DECIMOTERCERA EDICION

LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS, ANTESALA.

DEL SUBDESARROLLO:

LA PROBLEMATICA CONFORMACION

DEL ESTADO NACIONAL

LAS LUCHAS SOCIALES Y SUS PERSPECTIVAS

DEMOCRATICAS

EL PROCESO DE ACUMULACION ORIGINARIA

EL DESARROLLO OLIGARQUICO DEPENDIENTE

DEL CAPITALISMO

LA ESTRUCTURACION DESIGUAL,

DEL SUBDESARROLLO

EL ESTADO OLIGARQUICO

LA LUCHA DE CLASES Y LA TRASFORMACION

DE LA SOCIEDAD OLIGARQUICA

EL PROCESO DE INDUSTRIALIZACION

Y EL PROBLEMA DE LA CRISIS

AUGE Y DECLIVE DE LA ECONOMIA DE POSGUERRA

ACUMULACION DE CONTRADICCIONES

Y CRISIS GENERALIZADA DEL SISTEMA

PROBLEMAS Y TENDENCIAS ACTUALES

POSFACIO. LOS ANOS OCHENTA: UNA CRISIS DE

ALTA INTENSIDAD

[5]

il

31

48

65

79

101

127

144

165

184

201

219

239

INTRODUCCION A LA DECIMOTERCERA

EDICION ACTUALIZADA

Doce afios han pasado desde la aparicién de este libro, pero

el mundo en general y América Latina en especial han sufrido

tantas transformaciones que el tiempo transcurrido pareciera

infinitamente mayor. Hacia mediados de 1977, cuando termi-

nabamos de redactar el trabajo, probablemente nadie se hu-

biera arriesgado a pronosticar el triunfo relativamente cerca-

no de la revolucién sandinista, y muy pocos conocian la

existencia de una nacién llamada Granada. Menos fbamos a

conjeturar que esta isla podia ser ocupada por tropas yanquis

en 1983, o que el congreso estadunidense adquiriria el habito

de deliberar, de manera abierta, sobre la cantidad de fondos

disponibles para agredir militarmente a Nicaragua o sobre la

conveniencia de invadir o no Panama. Con absoluta impuni-

dad, ademas.

De igual manera era dificil asegurar, aunque la tendencia

fuese ya perceptible, que hacia finales de la década siguiente

las dictaduras militares iban a ser practicamente barridas de

la faz de América Latina; como imposible resultaba vaticinar,

a menos que fuera en un arrebato de aparente delirio, que el

modelo econdmico implantado por esas dictaduras iba a per-

manecer intacto y hasta acentuar algunos de sus rasgos mds

negativos, bajo la égida de gobiernos de filiacién socialdemé-

crata. Y tampoco era previsible la celeridad con que el espec-

tro politico de la region habria de trasnacionalizarse, a tal gra-

do que el establishment del area quedase representado por tres

solas corrientes: la que acabamos de mencionar, la demécrata-

cristiana y la de la ‘‘nueva derecha”’.

Pero quizas el hecho menos imaginable hace diez o doce

aiios, y que sin embargo trastrocaria por completo nuestro des-

[7]

8 INTRODUCCION

tino, es la profunda crisis en que se sumié América Latina a

partir de 1982. Por primera vez en este siglo tenemos que ha-

blar undnimemente de por lo menos un “‘decenio perdido pa-

rael desarrollo” y, también por vez primera, las nuevas gene-

raciones saben de antemano que el nivel de vida que les espera

sera inferior al de sus padres. En el umbral de sus quinientos

afios de existencia “‘latina’”’, esta América mestiza se encuen-

tra ademas flotando, como nunca, a la deriva, sin un perfil his-

térico claro ni un proyecto politico y econdémico que la defi-

nan. Ello, en un complejo contexto internacional caracterizado

por la despiadada recomposicion del sistema de dominacién

hegemonizado por Estados Unidos, asi como por la aguda crisis

en que se debate la casi totalidad del mundo socialista.

Son estas preocupaciones, entre otras, las que nos han mo-

tivado a escribir el posfacio que incluimos en la presente edi-

cidn, con los resultados de una serie de investigaciones reali-

zadas a lo largo de la década de los ochenta. Agradecemos,

como siempre, a la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales

de la UNAM, y muy en particular a su Centro de Estudios La-

tinoamericanos, por las grandes facilidades brindadas para nues-

tro trabajo; a Raquel Sosa por su colaboracién en la elabora-

cién de este libro, y a los lectores por la generosa acogida dada

al mismo.

México, octubre de 1989

Cuando soné la trompeta, estuvo

todo preparado en la tierra,

y Jehovd repartié el mundo

a Coca-Cola Inc., Anaconda,

Ford Motors, y otras entidades .. «

Pablo Neruda: Canto general

1. LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS,

ANTESALA DEL SUBDESARROLLO

En su ensayo titulado Dialéctica de la dependencia Ruy

Mauro Marini afirma que ‘‘no es porque se cometieron

abusos en contra de las naciones no industriales que

éstas se han vuelto-econémicamente débiles, es porque

eran débiles que se abusé de ellas’.’ Afirmacién que

contiene una dosis grande de verdad, pero a condicién

de ser dialectizada y precisada.

Dialectizada, para no perder de vista la esencia del

subdesarrollo, que no es otra cosa que el resultado de un

proceso en el cual las burguesias de los estados mds

poderosos abusan de las naciones econédmicamente dé-

biles, aprovechando precisamente esta condicién, a la

vez que esos abusos perpettian y hasta ahondan tal debi-

lidad, reproduciendo en escala ampliada, aunque con mo-

dalidades cambiantes, los mecanismos basicos de explo-

tacién y dominacién.

Y precisada, con el fin de determinar en qué consis-

tid esa debilidad inicial, que en nuestro caso se identi-

fica con la “herencia colonial” y la configuracién que

a partir de ella fueron adquiriendo las nuevas naciones

en su primera etapa de vida independiente. Pues es

claro que la plena incorporacién de América Latina al

sistema capitalista mundial, cuando éste alcanza su esta-

dio imperialista en el tiltimo tercio del siglo x1x, no

ocurre a partir de un vacio, sino sobre la base de una

matriz econémico-social preexistente, ella misma moldea-

1 Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, México,

Ed. era, p. 31.

(11)

12 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS

da en estrecha conexién con el capitalismo europeo y

norteamericano en su fase protoimperialista.

Situacién que nos coloca ante la complejidad de un

proceso en el que lo interno y lo externo, lo econémico

y lo polftico, van urdiendo una trama histérica hecha de

multiples y reciprocas determinaciones, que se expresan

y desarrollan a través de una concreta lucha de clases.

Nuestra independencia, bien lo sabemos, disté mucho

de ser un alumbramiento sin dolor; aqui como por do-

quier la violencia desempeiié el papel de comadrona

de la historia. Ademés del elevado costo en vidas huma-

nas y de los cuantiosos gastos militares propiamente

tales, el proceso de emancipacién implicé la desarticu-

lacién del sistema econédmico preexistente, en parte

como consecuencia inevitable de Jas acciones bélicas y

en patte como consecuencia, mds inevitable atin, de la

ruptura de los vinculos con la potencia que hasta enton-

ces habfa constituido el punto obligado de gravitacién

de las formaciones sociales latinoamericanas en cierne.

Si en la afectacién de los centros productivos —agricolas

y mineros especialmente— el primer factor parece ha-

ber pesado mds que el segundo, es claro que en el des-

vertebramiento del circuito comercial los términos se

invirtieron. La propia estructura colonial de la época,

que tenfa como eje el control metropolitano del comer-

cio, determiné que a rafz de la independencia se pro-

dujera una suerte de ‘‘vacio” en este punto, vacio que

por asi decirlo venia a consumar la desarticulacién del

sistema todo.

Elevado como en verdad fue, el precio pagado por

la independencia debe ser ubicado sin embargo en su

justa dimensién: esto es como un hecho coyuntural, in-

herente a cualquier proceso de emancipacién, y que por

lo tanto no puede convertirse en explicacién tltima de

nuestra debilidad. Aun admitiendo que ciertos “males”

hayan surgido de este conflictivo momento, queda por

LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 13

averiguar cudles fueron las causas profundas que trasfor-

maron en una suerte de endemia aquello que sobre una

base estructural diferente hubiera podido ser solamente

una dolencia pasajera. Para esto hay que empezar por

recuperar la significacién exacta del hecho colonial.

Si con algtin movimiento fundamental de la historia

ha de relacionarse la colonizacién de América Latina, es

con la acumulacién originaria en escala mundial, enten-

dida como un proceso que a la par que implica la

acumulacién sin precedentes en uno de los polos del sis-

tema, supone necesariamente la desacumulacién, también

sin precedentes, en el otro extremo. Por lo tanto, y a

condicién de no tomar la concentracién esclavista o feu-

dal de tierras en América por un proceso de acumulacién

originaria local, es evidente que el movimiento metro-

politano de transicién al capitalismo frend, en lugar de

impulsar, el desarrollo de este modo de produccién en

las Areas coloniales. Tal como lo percibié Marx, el exce-

dente econémico producido en estas dreas no Iegaba a

trasformarse realmente en capital en el interior de ellas,

donde se extorsionaba al productor directo por vias es-

clavistas y serviles, sino que flufa hacia el exterior para

convertirse, allf si, en capital.?

Resulta entonces justo concebir al perfodo colonial,

desde nuestra perspectiva, en los términos en que lo

hace Enrique Semo para México; esto es, como un pe-

riodo de “desacumulacién originaria”:

El perfodo de acumulacién originaria en Europa co-

le en América Latina a un perfodo de expro-

piacién de riquezas y “desacumulacién originaria”.

Del enorme excedente generado en la Nueva Espaiia,

sdlo una porcién se queda en el pais. El gobierno

virreinal y los espafioles se encargan de trasferir la

2 Cf. El capital, México, Siglo XXI, 1975, t. 1, vol. 3, pp.

942-943. Salvo indicacién en contrario todas las citas que haga-

mos de esta obra provendrén de la mencionada edicién.

14 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS

mayor parte hacia Ja metrépoli. La sociedad novo-

hispana se caracteriza por un excedente relativamente

grande: las tasas de lotacién gon probablemen-

te de las mds altas de la época. Pero el excedente

disponible en la Colonia es una parte relativamente

modesta del total. De ahi el contraste “inexplicable”

entre la pobreza de las masas y la falta de poderio

las clases dominantes novohispanas. En la Nueva

Espajia, o en el Peri, se generaba suficiente exceden-

te para trasformar a estos paises en potencias (de

caracter feudal o incipientemente capitalista ). Peto en

realidad esta posibilidad nunca existié.®

En esta dptica, la misma fuga precipitada de riquezas

ocurrida en el momento de la emancipacién no es més

que el punto culminante de un largo proceso de des-

acumulacién: es el acto Ultimo con que el colonizador

concluye su “‘misién civilizadora”.

Y el hecho no carece de significaci6n econémica. Con

respecto al virreinato de Nueva Espajfia, por ejemplo,

sabemos que en apenas tres afios, de 1821 a 1823, emi-

gtaron riquezas liquidas equivalentes a 20 millones de

libras esterlinas.4 En cuanto al otro gran virreinato, el

de Lima, se ha estimado que los solos barcos de gue-

rra britdnicos exportaron metdlico por un valor de

26 900 000 libras esterlinas entre 1819 y 1825.5

El proceso de desacumulacién originaria quedé con-

cluido de este modo y la “herencia colonial” reducida

al pesado lastre de la matriz econdémico-social confor-

mada a lo largo de més de tres siglos, a partir de la cual

tendré que reorganizarse la vida toda de las nuevas

naciones. Si en algtin lugar hay que buscar el “‘serreto

% Enrique Semo, Historia del capitalismo en México. Los

origenes. 1521/1723, México, Ed. Era, 1973, pp. 232 y 236.

datos de Sergio de la Pefia en La formacién del ca-

pian en México, México, Siglo XXI, 1975, p. 96.

5 Datos de Tulio Hal; alperin Donghi en Hispanoamérica des-

pués de la independencia, Buenos Aires, Paidés, 1972, p. 99.

LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 15

més recéndito” de nuestra debilidad inicial, es pues en

ese plano estructural.

No es del caso reabrir aqui la discusién relativa al

cardcter feudal o capitalista de la sociedad colonial, ver-

dadero didlogo de sordos en la medida en que cada con-

tendor camina por senderos teéricos distintos.6 Sélo

conviene aclarar que cuando hablamos en términos

marxistas del modo de produccién esclavista o feudal

no estamos manejando tipos ideales construidos con los

rasgos mds “significativos” del “modelo” europeo; lo

que queremos decir, sencillamente, es que la estructura

econdémico-social heredada del periodo colonial se ca-

racterizé por un bajfsimo nivel de desarrollo de las

fuerzas productivas y por relaciones sociales de produc-

cién basadas en la esclavitud y la servidumbre, hecho

que constituyé un hendicap, por decir lo menos, para el

desarrollo posterior de nuestras sociedades. Lo cual no

significa negar la conexién evidente de las formaciones

esclavistas o feudales de América Latina con el desarro-

Yo del capitalismo en escala mundial. Como observa Oc-

tavio Ianni, refiriéndose al caso brasilefio:

Es verdad que Ia formacién social esclavécrata es de-

terminada o sufre una influencia decisiva del capita-

lismo mundial, a lo largo de los siglos xvi y xx.

Pero también es cierto que bajo te esclavitud las

relaciones de produccién, la organizacién social y téc-

nica de las fuerzas productivas y las estructuras de

apropiacién econémica y dominacién politica poseen

un perfil cualitativamente distinto del de cualquier

formacién capitalista.

® Algunos de los més recientes desarrollos de esta discusién

sueden verse en Assadourian et, al.: Modos de produccién en Amé-

rica Latina, Cuadernos de Pasado y Presente, nim. 40, México,

1977. asi weme en el mimero monogrifico consagrado al mismo

tema por la revista mexicana Historia y Sociedad, nim. 5, pri-

mavera de 1975.

16 LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS

Independientemente de los grados y maneras

vinculacién y dependencia de las colonias frente a 4

metrépoli, es innegable que en cada colonia se orga-

nizé y se desarrollé un sistema internamente articu-

lado € impulsado de poder polftico y econémico. Es

en ese sentido que en cada colonia se constituyé una

formacién social mds o menos delineada, homogénea

o diversificada

Esto esté fuera de duda, y los estudios mds recientes

no hacen mds que confirmar el cardcter precapitalista de

aquellas formaciones en donde incluso el salario, casi

siempre nominal, no fue sino una forma de esclavizar

o enfeudar al productor directo.* De suerte que el pro-

blema no radica en prolongar una obsoleta discusién,

sino en avanzar en el estudio de las modalidades histé-

rico-concretas de existencia de los modos de produccién

esclavista y feudal en el continente americano, de su pro-

fundizacién y extensién en cada drea, asf como de

sus maneras también concretas de articulacién con los

embriones capitalistas, principalmente mineros, y con

modos de produccidn secundarios tales como la comu-

nidad campesina, la economfa patriarcal o la pequefia

produccién mercantil simple.

Algunos aspectos de esta problemdtica retomaremos

a lo largo del presente trabajo; por el momento nos

interesa destacar que la primera fase de nuestra vida

independiente, lejos de impulsar la inmediata disolu-

cién de esta matriz precapitalista, registrS un movi-

miento en sentido inverso. Recordemos, aunque sdélo sea

a titulo de ejemplo, algunos casos. En Brasil:

Hasta cerca de 1800, los requerimientos de fuerza

1 Esclavitud y capitalismo, México, Siglo XXI, 1976, péginas

100.101 y 24.

8 Al respecto pueden consultarse los estudios publicados por

ciacso en Haciendas, latifundios y plantaciones en América le

tina, México, Siglo XXI, 1975.

LAS ESTRUCTURAS PRECAPITALISTAS 17

de trabajo brasilefios habfan trafido aproximadamente

2.25 millones de negros desde las costas oriental y

occidental del Africa negra. En los siguientes 50 afios,

para abastecer a los fundos azucareros del nordeste y

especialmente a los fundos cafetaleros en expansién

cercanos a Rio de Janeiro, se importaron 1.35 millo-

nes mds de negros, aproximadamente el 3896 de

todos los esclavos importados entre 1600 y 1800.°

Y cuando surgieron obstdculos internacionales para

traer esclavos africanos, el sistema supo establecer ade-

cuados mecanismos de “sustitucién de importaciones”’:

Por mediados del siglo x1x los criaderos (de escla-

vos) proliferaron en Brasil y Cuba. En la Isla exis-

tieron por lo menos en Bocatanao y Cienfuegos,

siendo cinicamente aplaudidos por el Real Consulado

de Ja Isla, en el afio 1854, como un acertado “siste-

ma de conservacién y reproduccién”, 10

En otras dreas del continente los sefiores feudales

no hicieron mds que consolidarse a costa de las masas

campesinas. En el Pert, escribe Maridtegui:

La antigua clase feudal —camuflada o disfrazada de

burguesia blicana— ha conservado sus posiciones.

La politica de desamortizacién de la propi agraria

iniciada por “la revolucién de Independencia... no

condujo él desenvolvimiento de la pequefia propie-

dad... Sabido es que la desamortizacidn atacé mds

bien a la coma Y el hecho & gue durante un

lo de reptiblica, ran propiedad agraria se ha

reforzado y Se aide a despecho del liberalismo

tedrico de nuestra Constitucién y de las necesidades

practices del desarrollo de nuestra economia capi-

ta. ista.?

® Stanley J. y Barbara H. Stein: La berencia colonial de Amé-

rica Latina, 8a. ed., México, Siglo XXI, 1975, p. 146.

10 Rolando Mellafe, Breve bistoria de la esclavitud en Amé-

rica Latina, México, SepSetentas, 1973, p. 161.

11 José Carlos Maridtegui, 7 ensayos de interpretacién de la

realidad peruana, 19a. ed., Lima, Pert, Biblioteca Amauta, p. 51.

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Gerardo Caetano y José Rilla - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay)Document89 pagesGerardo Caetano y José Rilla - Breve Historia de La Dictadura (Uruguay)Giullia Sacco92% (12)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- ArosteguiDocument38 pagesArosteguilupa75No ratings yet

- ArosteguiDocument38 pagesArosteguilupa75No ratings yet

- Georges Lefebvre - El Gran Panico de 1789, La Revolución Francesa y Los CampesinosDocument154 pagesGeorges Lefebvre - El Gran Panico de 1789, La Revolución Francesa y Los CampesinosViviana Talavera100% (2)

- Georges Duby Guillermo El MariscalDocument84 pagesGeorges Duby Guillermo El MariscalJesnataNo ratings yet

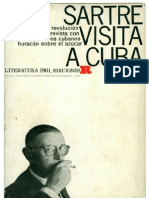

- Jean Paul Sartre Sartre Visita A CubaDocument51 pagesJean Paul Sartre Sartre Visita A Cubalupa75100% (1)

- Achard Diego Se Llamaba WilsonDocument382 pagesAchard Diego Se Llamaba Wilsonlupa75100% (1)

- Geoffrey Bruun - La Europa Del Siglo XIX (1815-1914)Document116 pagesGeoffrey Bruun - La Europa Del Siglo XIX (1815-1914)lupa75100% (2)

- Perry Anderson Los Desafios para Una Alternativa Socialista 1994Document34 pagesPerry Anderson Los Desafios para Una Alternativa Socialista 1994Alexander Naranjo AguirreNo ratings yet

- Bernard Groethuysen - La Formacion de La Conciencia Burguesa en FranciaDocument76 pagesBernard Groethuysen - La Formacion de La Conciencia Burguesa en FranciaJorge Andres Vivanco V.100% (1)

- El Gorro FrigioDocument4 pagesEl Gorro Frigiolupa75100% (1)

- Marc Ferro El Cine Agente Producto y Fuente de La HistoriaDocument15 pagesMarc Ferro El Cine Agente Producto y Fuente de La Historialupa75No ratings yet