Professional Documents

Culture Documents

SCHVARZER JORGE La Industria Que Supimos Conseguir

SCHVARZER JORGE La Industria Que Supimos Conseguir

Uploaded by

historia_add0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views53 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views53 pagesSCHVARZER JORGE La Industria Que Supimos Conseguir

SCHVARZER JORGE La Industria Que Supimos Conseguir

Uploaded by

historia_addCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 53

que supimos

conseguir

PLANETA.

Testa, V. (19642), “La evoluci6n industrial argentina’, en Fichas de Inestiga-

in Econsmica y Social, N* 1, Buenos Aires. (Presentado en dos partes

{que se ttulan *Crecimiento (1935-1946) y estancarmiento (1947-63) de la

produccién industrial argentina” y “Energia, mecarizacién e ineficiencia

fn la industria argentina’, ambas reproducidas ecmo autoria de Peha,

en Pefa-(1986)) :

esta, V. (1964). “Factores objetivas y subjetivos en la crisis de los ferroca-

rriles argentinos*, en Fichas de Investigacién Econémica y Social, N° 4,

‘Buenos Aires,

‘Testa, V. (1975). “Aspectos ecohbmicos de la coyuntura actual 1973-75". Mie

meo, Cicso, serle Polémica N* 3, Buenos Aires

Trumper, M. (1977). “Bfectos econémicos y poblacionalks de la explotacion,

el quebracho colorado: e1 caso de La Forestal nel Chaco Santiague-

fio". Mimeo, CEUR, Buenos Aires,

‘Tulchin, JA. (978). “El crédito agrario en la Argentina’, en Desarrollo Bco-

ndmico, N°71, Buenos Aires,

Tulchin, .4. 1990), La Argentina y los Bsiados Unidos. Historia de una des-

confianza. Planeta, Buenos Aires,

Vazquez Presedo, V. (1976), Bsiadisticas historicas argentinas 1914-1939.

Macchi, Buenos Aises

Vazquez Presedo, V. (1978). Crisis y retraso. Argentina

nacional entre las dos guerras, Eudeba, Buenos Aires

‘Vera, M.C. y Riquelme, N.D. (1986). "Los albores de Ia industria en Cérdobe",

‘en Academia Nacional de la Historia, Buenos Aices

‘Villanueva, J(0972). “El origen de la induswializacién argentina", en Desa-

rrollo Econémico, N® 47, Buenos Aires,

Waldman, P. (1981). Bl peronismo 1943-1955, Sudamericana, Buenos Aiees.

Weil, F (1944). argentine Riddle, The John Day, Nueva York,

White, A. (1946), La industria cervecera por dentro. American, Buenos Aires,

‘Whyte, G. (1947), La industria latinoamericana, Fondo de Cultura Beonomi.

a, México.

Whyte, L. (1973). Tecnologia medieval y cambio soctal. Pai6s, Buenos Aires.

Wiener, MJ. (1981). Engl Culture and the Decline ofthe Industria! Spirit

1850-1980. Penguin Books, Cambridge,

‘Worthington (1896). "Condiciones perspectivas del comercio britinico en

algunos paises sudamericanos. Tescer Informe: la Repdbliea Argentina",

reproducido en forma parcial en Desarrollo Econémico, N° 75, 1980,

Buenos Aires.

Wright, WR. (1981), Los ferrocarriles ingleses en la Argentina. Emecé, Bue-

1s Aires.

‘Young, G. (1995), “Los bancos alemanes y la inversion directa en América la-

tina 1880-1930", en Marichal, C. (coordinador). Las inversiones exiranje-

ras en América latina 1850-1930, Fondo de Cultura E:onémica, México

economia inter-

IrRODUCCION

Industria, desarrollo y sociedad

La industria y la Argentina :

Objeto de este libro

Griterios y observaciones

ao

Cartruvo 2

“Antes de 1880; Una sociedad tradicional y primitiva

Tas demandas de la guerra

Tas demandas productivas: el saladero.

Los ferrocarriles sin la siderurgia

INDICE

Los pioneros de Ia industria

El debate de 1870

El Club industrial

Captruto 3

11880-1914: El despertar de la produccién fabril

Ia stmiente y la planta :

Los frigorificos

Las industrias portefias

El arribo de la electricidad

Datos censales =

Los capitanes de industria

La industria azucarera

Las bodegas y el resto del pais

Ia politica oficial

Los trabajadores

Los empresarios

Captruvo 4

+ 1910-1930: Consolidacién fabril sin cambio técnico

ni progreso productivo y social

Bl primer grito de alerta

La fuerza del monopolio

Las inversiones norteamericanas

Los frigorificos

Los ingenios :

Los nuevos sectores dinémicos

Los sectores rezagados

Balance a fin del periodo

Los trabajadores

‘Los empresarios

Captruto §

1930-1945: Auances y vacilaciones

durante la crisis y la guerra

La escasez de divisas

Los sectores privilegiados

Reacomodos perversos frente a la crisis

Los nuevos sectores dinémicos

La inversion externa

p

B

6

9

a1

87

2

94

99

106

108

412

us

n9

120

123

124

127

13

BA

140

45,

149

150

153

65

157

160

164

168

I panorama industrial

Ta metal mecénica y las ramas basicas

Tas industrias militares

Los empresarios

Las politicas sociales 2

castruno 6

1» 1940-1953: Las ilusiones y la realidad

Ironéas de la posguerra

EL Plan Pinedo

a pempectiva de posguersa nr

El enfrentamiento con los Estados Unidos

1a apuesta a Gran Bretaa

las insttuciones de la posguerra

las nuevas empresas estatales

tas empresas publicas més antiguas

Las ramas bisicas

Los sectores dinainicos

Los sectores tradicionales

Bl censo industrial de 1954

Volver al campo

Distribucion del ingreso y del poder

Cavtruto 7

1953-1968: La apuesta euférica al capital extranjero

‘Los ensayos de 1953-55

La apuesta de 1958

EL apoyo al capital nacional

Ta rauda fuga de las antiguas

{Los primeros resultados

Ta actitud de las elites

Los confflictos abiertos

{Los tanteos intelectuales

a cuestién social

Cartruto 8

11968: La apuesta silenciasa al capital focal

Resultados de la apuesta a las empresas

transnacionales

Resultados téenico-productivos

im

174

178

181

183

187

188

390

192

195

196

201

205

207

al

ad

26

218

28

224

222

224

228

231

236

240

243,

247

250

253

254

258

Balance global 262

Ja renegociacin con las empresas ransaacionales "264

1 reubicacion internacional del pa 268

El apoyo al capital local 270

La creacibn de nuevas empresas zm

Un esferzo gieante m7

“Tas acttudes empresaras 281

DILL STL

1976)... El retorno de ls brujos 285

A Navegando contra la corriente , _ 288

La poltica oficial : a |

1a evolucisn de las empresas 28 |

El caso simbélico de SIAM 304 j

El condicionamiento de Ins empresatios 307 |

BH cambio social ao

cartrato 10 |

1990; Navegando en aguas procelosas 313

Los clos del desconcierto. ae |

EI desmantclamiento del sistema 318

Tas respuestas fabries a 323 |

os cambios en el contento 5326

La estrategia defensiva : 329

1s empresaras'a la deriva 330 |

1a pérdida de capital hurmano : 334

a acitud de tas elites 337

Norss . |

Bisuocnarta errapa — 359 |

36

El cierre del circuto

Este recorrido intelectual por algunos hitos que van desde los

origenes de la Revoluci6n Industral a la tecnologia, la empresa

la sociedad, pretende ofrecer el modelo descriptivo que Gene en

mente el autor en el andlisis de la historia de la industria argenti-

na que se presenta. El modelo escapa a las presentaciones tradi

ionales, que se limitaban a mirar el mundo de las fabricas y se

guir su evolucién mediante cifras cuantitativas. El texto pretende!

ser mucho més abarcador aunque no siempre pueda jusificar sus j

afirmaciones con estadisticas precisas ni ctas de estudios detalla-

dos previos sobre algunos aspectos concretos. j

Si, como se ha dicho, la industria es algo mas, mucho més, que

tun conjunto de fabrieas vale la pena el esfuerzo de iniciar una re-

fexiGn global sobre ella desde esta perspectiva para repensar el

modelo posible para el futuro. Este redisefio no esta contenido en’

el libro, pero es el motivo por el cual el autor se volc6 a escribir:

Jo, porque el mayor interés de esta historia sobre la industria ar

gentina consiste en que permite pensar el presente ¢ imaginar ef

Futuro. 3

outa, aaah

Capitulo 2

ANTES DE 1880:

UNA SOCIEDAD TRADICIONAL

YY PRIMITIVA'

Elterrtorio de lo que luego fue la Argentina era un vasto es

agio semivacio én el periodo colonial. La poblacién se concen-

Epa hacia el Norte y, sobre todo, en [a actual Bolivia dado que

Ei'las minas de Potosi y sus aledaiios se extrata la mayor rique-

Fide toda la region. A’comienzos del siglo x1x, la escasa pobla-

“Gén local —no llegaba a 350.000 Habitaiites Giienos que Boli-

via) — se distribuia sobre el extenso corredor que unfa al Potosi

con el puerto nos Aires. Jujuy, Salta, Tucuman, Cordoba,

Rosario, eran mojones a 16 Tango de ee eje, donde los trarispor-

{ese aprovisionaban en el largo viaje que Hevaba el mineral a

Espaa. Esos centros poblados satélites ofrecian alimentos € in-

‘gumos basicos y en ellos se encaraba la fabricacion de as pesa-

‘das carretas de madera y la cria de mulas y animales de tiro, Al

‘este de esa franja s6lo habia algunos bolsones aislados dle po-

blacion, como San Juan y Mendoza, mientras que al este se ex-

tendia a selva donde residian grupos indigenas que dominaban

la yona hasta la cercania dé los rios que unian al Paraguay con

‘Buenos Aires y el mundo exterior. Al sur, bajo la linea imaginaria

que venia desde Cordoba, se éxtendia la llanura habitada por in-

dios indémitos, La Patagonia era casi desconocida y su litoral fi-

guraba en los mapas gracias a las exploraciones maritima.

E Ja gran mineria. La Argentina, apenas poblada y con

ininima cilfiira social, se dedicabia'a las actividades de tipo atte

‘Sinal /a 14 aaricultura, quie satisfacian apenas las fecesidades ba-

sicas de una demanda local muy poco exigente. En los ranchos de

toda la regi6n se tejian prendas toscas para e] consumo propio 0

para la venta en las villas cercanas. Otras areas eran aun mas ru-

dimentarias. Los carpinteros de Tucumén construfan carretas sin

58

usar una sola pieza de metal; su habilidad manual era la contra~

parte de la ausencia de hierro y de la ignoraricia generalizada so- iJ

bre la metalurgia. Algunos astlleros en Corrientes lanzaban espo-

ridicamente embarcaciones de madera, terminadas con mis j

esfuerzo que ingenio por sus e5casos operarios; los relatos sugie- |

ren que, una vez botadas, esas naves flotaban y operaban gracias 4

al arrojo de quienes se atrevian a tripularias.

a queja tipica de todos | territorio era ta J

ausencia de especialistas en'K

i |, desde Fapatétos |

‘hasta carpinteros. Las dificultades de la inmigraci6n, debido al ri-

gido control de Espafa sobre los extranjeros, reducian la oferta |

potencial de aquellos individuos que podian llegar portando co-

nocimicntos sobre las “artes y la industria", como se decia enton-

ces, La escasa educacién y el cardcter cerrado de las corporacio- 3

nes de oficias eran factores adicionales que bloqueaban el |

Progreso eno, aun en sus marifemaciones més simples

1a historia registra que en 1587, poco después de la Segunda §

Fundacién de Buenos Aires y antes de cumplirse el primer siglo

de la conquist, sali6 por el Riachuelo de los Navios una partida |

de bienes textiles originados en Tucumén con destino a Brasil. Las

38 frazadas, los 51 cubrecamas y los 212 sombreros que integra-

bban ese despacho, junto con diversos rollos cle tela y otros articu- |

los de menor importancia, tejidos 0 confeccionados por los indi-'

sgenas de Ia zona, habian sido recogidos por el obispo Victoria

Bara su explouiclén comercial Hl embarque se reali cl 2 de sj

tiembre y esa fecha fue elegida como Dia de la Industria Argenti-}

na, Bl festejo cisirmula una oculta ironfa: nada habia de auténtica- 4

mente industrial en aquella operacién donde predominaba la

rutina, la explotaci6n de la mano de obra tradicional y la incapa-

cidad de reprodu:

siglo xvm, provocé un sacudén en esa sociedad tradicional. La

dustria inglesa comenzaba a buscar salida a sus excedentes de pro-

duccién y, perdida la posibilidad de sus colonias en el Norte, ya |

independizadas, exploraba los mercados del Sur del continente. 4

La.demanda del Plata entusiasmd a los britinicos; la sociedad. lo-

cal se Volc6 con Entusiasmo a las mercancias de.ese. origen, me*

jor trabajadas, cle mayor calidad y mas baratas que las disponibles

fen la regién. Los fabricantes ingleses no tardaron en aprender, 2

ssu vez, 2 disefr y producir los bienes requeridos localmente, des-

59

cde ponchos hasta espuelas, y sus ventas se expandieron de modo

continuo desde los comienzos mismos del siglo xm. Es bien co-

nocido que los barcos que trajeron las tropas invasoras en 1806 y

1807, trajeron, también, una masiva carga de productos fabriles

que penetraron mucho més intensa, durable y profudamente que

a Armada de Su Majestad. E] comercio lideraba a [a bandera; las

fabricas de la metrpoli proveian las armas empufiadas por unos

y los patos oftecidos por los otros.

Las continuas quejas sobre la disolucién de la anesania clasica

en el mundo colonial repiten lo ocurrido en la propia Gran Bre-

tana frente a la Revolucién Industrial; el fendmeno ofrecia una st

fia] sobre la incapacidad competitiva de los antiguos métodos tra-

dicionales frente al embate fabril. La soluci6n efectiva consistia en

repetir a estrategia productiva briténica, que du.

ante décadas ella era ut6pica. El pais no disponia de Jas bases

materiales (poblaci6n, capacidad técnica, capitales) ai de la volun

tad politica (en las condiciones criticas de las décadas que siguie-

ron a la Revolucion de Mayo) para asumir ese desafio; ni siquiera

hubo capacidad para pensarlo.

as propuestas proteccionistas, que se repitieron una y otra vez,

planteaban una soluci6n conservadora; solo pedian salvar un pa

sado cuyas antiguas bases sociales se estaban disolviendo, Las gue-

sas civiles, la desarticulacion del Virreinato y la irrupci6n de nue,

vag actividades, como la ganaderia, reducian las posibilidades de

setorno a algo parecido al antiguo orden. La Colonia habia muer-

‘io el dia et que las tropas dé Napole’n conquistaroa la metr6po-

li espafiola; el orden artesanal agoniz6 a partir del momento en

que las fabricas inglesas invadieron el mercado local. El retorno a

ese mundo ya no era posible aunque diversos grupos lo evocaran

con nostalgia y se repitieran los intentos de volver a él

La caida de los precios de los bienes.manufacturados, provo-

cada por el avance de la Revolucién Industrial, coincidia con el

aumento de los precios de las materias primas ofvecidas por Bue-

108 Aires. Las dos tend: in el proceso de intezcam-

bio. Bl cénsul britinico en esta ciudad afirmaba en 1824 que las

mercaderias inglesas llegaban entonces a un tercio del precio de

la €poca colonial, mientras que los productos del pais recibian un

-valor cuatro veces superior. Esa sitvacién, inversa al famoso pro-

ceso de deteriora de los precios del intercambio (de las materias

Primas) que marcaria el siglo xx, explica el entusiasmo creciente

de los argentinos de la época®.

60

La.principal causa de ciere de los flujos de mercaderia importa. i

da desde los centros fabriles del exterior lo largo de casi todo el

siglo 10x fueron las guerras y bloqueos. Solo en esas coyunturas se

observaba una caida de ese flujo que, aun asi, raramente fue sufi-

ciente para motorizar de nuevo la actividad artesanal, que era cada

‘vez menos capaz de retomar su rol en el sistema productivo.

Luego de 1933, a tan mencionada Ley de Aduanas exhibi6, en

Jos hechos, su impotencia para impulsar la produccién fabril en

las condiciones de pobreza técnica del pais en aquella época. A

falta de otras medidas complementatias, el némero de artesanos.

¥y oficios disminuy6, antes que aumentar, en ios afios siguientes;

Un informe oficial reconocia, en un balance realizado hacia 1853:

“la industria parece haber adelantado muy poco”. Las prolijas bis-

quedas de algunos historiadores apenas permitieron encontrar ras-

tros de una o dos maquinas de vapor operando localmente hacia

1850, Solitarios exponentes de la nueva energia que estaba cam-

biando el mundo, esos equipos no encontraban c6mo ni donde

asentarse en la Argentina de ese perfodo*.

va penetraci6n de los bienes briténicos se apoyaba en.

tres puntales que resulta dificil separar: la.competitividad alcanzada |

deudora de la City de Londres desde 1824, situaci6n que slo

se revitti un siglo mas tarde a raiz de la Segunda Guerra Mundial.

La flota briténica tuvo un poder de fuego decisivo en el Rio de la g

Plata, que se mantuvo desde los primeros gobiesnos patios hast #

1880, cuando los argentinos descubrieron con cierta sorpresa que, 4

por primera vez, la flota local superaba a la extranjera en el estua-

tio. El comercio, las finanzas y las armas constituyeron las herra~ 4

mientas que sujetaron desde el vamos la economia argentina a la

‘metr6poli briténica, hasta convencer (@ quienes podtan haber ima- |

ginado otra alternativa) que esa supeditaci6n era buena: la mejor 4

frente a las dificultades planteadas por otros modelos de desarrollo

para los cuales faltaban las bases materiales espontaneas,

ems sefala que ya en los primeros aftos de la Revolucion de |

‘Mayo se habia forjado en Buenos Aires “uino de los mercados mas 4

libres del mundo en esos tiempos". Eso implica que era uno de

los mercadios més abiertos al ingreso de las mercaderias briténicas

dado que todavia eran escasos los oferentes de otro origen. Los

observadores extranjeros destacaban que todo el equipo del gau-

cho era inglés. Woodbine Parish, el embajacor britinico, relata con

a

omgullo en sus memorias que "los precios médicos de las merca~

Geis inglesas les aseguran una demanda general y ellas se han

hecho hoy articulos ce primera necesidad de las clases bajas de

ud América ... TOmese todas las piezas de la ropa (del gaucho)

y, exceptuandlo To que sea de cuero, ,qué cosa habri que no sea

inglesa?”

sa invasion de bienes importados provecd alguacs.seciamos,

sa-el.famoso-de Pedro. Ferré.que, buen correntino, niega.en_

“$30. que todas_Jas provincias puedan_dedicarse a la ganadert

Gnico ejercicio al que se nos quiere limitar". Su propuesta protec-

cionista implica, dice, que “no se pondrin nuestros paisanos pon-

hos ingleses ni llevarin bolas y lazos hechos en Inglaterra ... pe-

fo empezaria a ser menos desgraciada la condicion de pueblos

enteros de argentinos y no nos perseguir la idea de la espantosa

miseria a la que hoy son condenados”. Esas afirmaciones fuertes

‘que pintan Ia situacién de esos afios no impiden que Ferré limite

su popuets& a poibiion de impera product

cig que el pals produce y no lo que puede producir pero ain no,

®., Hse proteccionisino pasivo y voleado a uh pasado ru-

dimentario result 16gicamente superado por las posiciones de

quienes descubrieron que vendiendo carne y cueros se podia is

poner de los mejores bienes que el Viejo Mundo ofrecia de modo

tan abundante y barato.

‘Los productores del interior.tenian pocas propuestas para ofre-

ceren ese momento, pero habia otras fuerzas que podrian “haber

moirizado el despegue industrial. En esta recorrida a vuelo de

péjaro del siglo pasado, conviene recordar que entre ellas debe-

fia estar, por ejemplo, la demanda de armamentos, tan decisiva en

‘otros casos conocidos de desarrollo fabril pero que no tuvo el mis-

nio efecto en la Argentina

Las demandas de la guerra

1a preservacin de Ia independencia demandaba la.fuerza.mi-

éta, a su vez, cxigia armamentos que.no_se podian ter

1 deseada, La Revoluci6n demandaba la

iacién de. fabricas.de_armas.y.municiones, y muy pronto los

hombres de Mayo comenzaron a tomar medidas en ese sentido,

tanto para la defensa de Buenos Aires como para prover a los

destacamentos que partian hacia el interior del Virreinato. Esos en-

‘ayos fabries.contribuyeron.a salvar a la Revoluci6n en momen-

62

tog muy duros para ella a partir de bases increiblemente endebles;

IF ERPEAERC exHIbIS, tina vez més, la tremenda debilidad técni,

ca del pais heredada de la historia colonial. Aun asi, el balance no

dio lugar a_un replanteo de largo plazo una vez superado el pes

iodo mis critico. Los esfuerzos en ese sentido terminaron no bien

se asegur6 la independencia, a tal punto que resulta dificil rastrear‘

los trazos de aquella historia. Las risticas fabricas y talleres que ar

maron.a.Jos.gobierngs.patrios se perdieron en lz penumbra citi

sin dejar rastros, los pocos historiadores que se asomaron al temas}

encontraron dificil ubicar su localizacion y hasta el momento enj

{que cerraron su puertas, como si su suerte no hubiera interesado

2 sus contemporiineos,

El taller de maestranza del Parque de Arilleria fue la base pac

1a montar las primeras producciones de lanzas y municiones 2 par

tir de 1810, Ese mismo afio se planted instalar una fabrica de fu.

siles y se nombré a Domingo Matheu director general; éste sei

apoy6 en un experto extranjero, Holmberg, y varios maestros inj

gleses y alemanes legados al pais para concretarla. La fabrica det}

armas era muy modesta y formaba parte, todavia, de la categoria

de manufactura, pero en 1813 lleg6 a emplear 144 personas er

unos galpones que se supone estaban cerca de la actual Plaza Li-|

bertad. Entre los trabajadores habia algunos maestros conocedo:

res de la tarea y varios esclavos que aportaban su esfuerzo fisi

para entregar, en su mejor momento, hasta 80 fusiles mensualesi|

ese modesto resultado refleja el légico predominio de los méto-

dos artesanales y manuales en dicha tarea

‘Tomando en cuenta esa experiencia, el gobierno impuls6 la

instalacion de otra fabrica de armas en Tucuman que, pese a sus

promisorios comienzos, no lograba cumplir su cometido. Belgra:

‘no se quejaba en 1812 de los fusiles recibiclos puesto que tres de.

ellos, pese a ser nuevos, “han reventado como granadas"; las fa

las son generalizadas, agrega, debido a que el maestro mayor y

ssus ayudantes “son absolutamente ignorantes en la materia" y no.

entienden “palabra de mecinica"®. La voluntad patridtica se e1

frentaba a la doble restricci6n de. la carencia de conocimientos ¥.

la ausencia de equipos productivos; la guerra debia llevarse a Ce:

bo a fuerza de core.

Esa variante no se veia mal en una sociedad donde se enfatiza‘

bban las virtudes “machistas" y se valoraba la destreza de los jinetes|

© el arte de tirar el lazo. La técnica, aun la simple técnica de cult

var la tierra, era vista con desprecio en Buenos Aires, una tarea re-

“eci6 algunos afios mas. Dicen que la abu

6

legada a las mujeres que apenas se llevaba a cabo. La oferta masi-

va de carne proveniente del ganado cimarrén pemmitia esos des

plantes propios del atraso social

Los esfuer2os por fabricar cafiones y otras armas se repitieron

pasta que Fray Luis Beltrén armé una de las mayores empresas de

ese tipo en Mendoza para prover a la expedicién militar proyec-

tada por el general San Martin, Esos talleres egaron a concentrar

300 hombres, instrsidos por el propio fraile, para fabricar unos po-

cos cafiones y miles de herraduras, asi como caramafiolas y bayo-

netas. En el territorio no se habia encontrado mineral de hierro y

tampoco se conocia cémo procesarlo; de alli que se fundieran

campanas de iglesias para obtener el bronce deseado. La transfor-

rmacién del metal no fue menus decisiva para el utunfo de las ar

mas que el aporte de las joyas de las damas mendocinas; el dife-

rente énfasis en esos dos temas en los relatos posteriores sugiere

Ia escasa importancia atribuida a la técnica frente al supuesto al-

truismo de la élite

sas diversas empresas esparcidas por el pais para fabricar pol-

‘vora, armas y arreos brotaron a partir de 1810 y,se apagaron como

res, que langui-

e.fusiles.en el

mercado, entradlos_del,exterior,o,tomados como botin de. guerra,

laboracion, Los talleres tenian un

imo de equipos y se basaban en los expertos que los dirigian

porque acumulaban los conocimientos sobre el tema; a partir del

momento en que e30s expertos se dispersaron, por una u otra ma-

26n, esa actividad se paraliz6 y ese capital humano se perdi. El

pais no volvi6 a tenér nada parecido a una industria de armamen-

tos hasta un siglo después, Las demandas militares provenientes de

Jas continuas guerras —civiles y con Brasil y el Paraguay— que se

sucedieron en esas décadas, fueron satisfechas desde el exterior. Las

preocupaciones de las Fuerzas Armadas no llegaban a abarcar el te-

ma del abastecimiento local de armamentos, que ofrecia la base de

| autonoraia en el mundo modemo.

Las demandas productivas: el saladero

1a Argentina nacié a Ia vida independiente exportando basi

mente algunos subproductos de la ganaderia. Los cueros y lac

ne salada se procesaban en los saladeros, que se convisieron muy

fpidamente en uno de los nicleos estratégicos de la economia y

64

Ja sociedad local. Los saladeros recibian el ganado, mataban a log

animales, procesaban Ia came y el cuero y competian con Jos ma

iarifes en el abastecimiento de alimentos @ la ciudad; esos lazos

Ios situaban en el lugar clave del circuito comercial que ligaba la’

produccién primaiia con el consumo local y la exportacin.

Esos establecimientos tenian apreciables dimensiones econo-

micas y fueron fundados y operados, bien por miembros de los

grupos dirigentes del pais, bien por quienes, gracias a ¢5a propie-

Gnd, accedieron a dicho, estamento. Los primeros saladeros se ubl4

‘Caron a fines del siglo xvurt en la costa oriental del Plata, pero 23

‘pattir de 1810 surgieron_con fuerza en Buenos Aires, Hacia 1816 J

fos mayores pertenecian a familias con apellidos representativos

de la sociedad local: Rosas, Terrero, Dorrego, Zavaleta, Diaz V

lez, Irigoyen, Capdevila y Echeverria, mas algunos comerciantes |

ingleses incorporados al negocio. Unos afios més tarde surgirin

otros en Entre Rios, siguiendo la misma pauta; la primera planta:}

local era regenteada por Urquiza, ya entonces caudillo provincial:

‘Cada uno de esos establecimientos ocupaba entre 150 y 200

personas, de modo que los diez 0 doce ubicados al sur de la ci

Gad de Buenos Aires tenfan un total de 1.500 a 2.500 trabajadores

segiin el momento de que se trate. Ese conjunto de asalatiados,

presentaba la mayor concentracién conocida en actividades pro:

uctivas durante el siglo x1x, al menos, desde la Revolucién de Mail

yo hasta la década de 1880. La importancia de los saladeros e

qentes en su periferia se aprecia mejor si se recuerda que el cens9

ide 1853 arrojé el magro total de 2.000 personas trabajando en las

pequefss unldades manufacturera de Ia ciudad de Buenos Aires:

“Toda la poblaci6n del actual partido de Avellaneda vivia de los

salarios de los trabajadores en los saladeros, y sé menciona ques

tino solo de ellos, propiedad de Antonio Cambaceres, ocupabai

300 hombres. A

a competencia de los saladeros con el abasto de carne a li

ciudad gener6 oscuros conflictos de intereses, que llevaron & que]

se decretara su cierre temporario en 1817. Una posterior recons

trucci6n del sistema.de alianzas politicas dividi6 actividades y de

{62 los saladeros a cargo del comercio de exportacion, para lo qu

fe fueron ubicando sobre la costa del Riachuelo, o bien en Qui

mes, debido a'las facilidades de embarque. i

La enorme dimension econémica, social y politica del salades|

ro no implica que esos establecimientos marcaran un sendero de]

progreso en la evolucién manufacturera del pais. Por el contre:

6

rio, el primitivismo de sus operaciones y el salvajismo de las for-

das de trabajo asombr6 a quienes los observaron. Esteban Eche-

vertia los describi6 con crudo realismo en 1840, Antes que él,

porbigny; un sabio francés de visita en Ia Argentina, dedic6 su

arencion @ esos establecimientos donde los gauchos a caballo

Aneaban a los animales hasta el lugar donde se los sacrificaba al

sire libre y donde diestros trabajadores los desollaban con sus cu-

chillos, separando los cueros y la carne para “procesarlos”; la lla-

mada manufactura se limitaba a colgar las pieles al aire libre pa-

fa susecado, ¥ a cortar la carne en trozos, que eran apilados con

tapas de sal entre ellos para que, al cabo de quince dias al aire,

se pudieran embolsar para su despacho.

DOrbigny sefalaba que “el europeo que contempla la explo-

tacién de un saladero no puede dejar de impresionarse por la des-

treza y la ferocidad de los peones asi como por su habilidad”. Al

acercarse, contintia, se encuentra con *8 0 10 hombres repugnan-

tes de sangre, el cuchillo en la mano, degollando 0 desollanco ©

cameando a los animales muertos 0 moribundos; 60 0 100 cadé-

veres sangrantes tendidos en algunos centenares de pasos de su-

perficie”.

___-los saladeros dejaban.escurritJa sangre de los animales muer-

tos hacia.el Riachuelo, cuyas aguas llegaban a tenirse de rojo por

esa causa, mientras la descomposici6n de la carne sobrante espar-

cia aromas fétidos en el aire. El Gobierno Nacional decidi6 en 1822

que los saladeros debian alejarse al, menos una legua de Ja civ

fara evitar esos problemas, aunque no twvo fuerza para implan-

tar esa decision. Una década mAs tarde les exigid que mantuvie~

raf cerdos en sus instalaciones para que se alimentaran de-los des-

pojos. Esta curiosa medida “higiénica” la propuso una comision

de notables debido a-que consideré mucho més costoso lavar las

instalaciones por las dificultades de obtener agua y contratar bra-

20s para dicha tarea. Cuarenta afios més tarde, otro viajero inglés

mencionaba la presencia en los saladeros de gran ntimero de “cer

dos flacos y hambrientos” que disputaban a perros de fiero aspec-

to los despojos sangrientos de la tarea*, Aun clasificado como ma-

nufactura, el saladero era una manifestacion del atraso, tecnico: si

se recuerda que ofrecia la mayor concentracion comercial y em-

presaria de la €poca se explica,que proyectara su peso negativo

sobte otras actividades de la €poca.

«En 1829 Ileg6 al pais un joven quimico francés a quien se le

adjudican una serie de propuestas para mejorar el sistema produc-

66

tivo de los saladeros. Se trata de Antonio Cambaceres, que se ra-1

dicd en la Argentina donde termin6 por instalar su propio salade.

ro. Sus propuestas eran simples y elementales: construir instala|

“Giones més amplias, techar Jos lugares destinados a la matanza, |

mover las reses por mediio de zorras empujadas a mano sobre rie.

les, etcétera, EI mero hecho de que es0s cambios menores se re-

gistraran en la historia de los saladeros sugiere, una vez ms, el

primitivismo e incapacidad de sus propietarios y gerentes para re.

conocer y asumir por si sélos el menor cambio técnico.

Una de las mayores innovaciones que propuso Cambaceres

consistié en hervir los huesos de los vacunos para extraer grasa,"

evitando asf que fueran tirados o utilizados como combustible en

las fAbricas de ladrillos. El propio Cambaceres instalé una fébriea

de grasa en la zona de Barracas con ese fin. La propuesta de pro-

ducir, grasa los huesos fue saludada por Carlos E. Pe-

llegrini, 0 ulto llegado al pais y editor de la Revista

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Form-14 Ngo Annual Returns - Form 14Document16 pagesForm-14 Ngo Annual Returns - Form 14LANDMARK CYBERNETNo ratings yet

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Peña, Milciades - Alberdi, Sarmiento El 90 COMPLETODocument58 pagesPeña, Milciades - Alberdi, Sarmiento El 90 COMPLETOapi-3706405100% (4)

- Oscar Oszlak - La Formacion Del Estado ArgentinoDocument43 pagesOscar Oszlak - La Formacion Del Estado Argentinoapi-3706405100% (3)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Godio Julio - Historia Del Movimiento Obrero ArgentinoDocument123 pagesGodio Julio - Historia Del Movimiento Obrero ArgentinoMariano Vergara100% (2)

- Alonso, Paula - Entre La Revolución y Las Urnas - CapDocument37 pagesAlonso, Paula - Entre La Revolución y Las Urnas - Capapi-3706405100% (3)

- Leon Pomer La Guerra Del ParaguayDocument83 pagesLeon Pomer La Guerra Del Paraguaycaroks67% (6)

- ROCCHI FERNANDO - en Busca Del Rio Perdido - Los Ales Argentinos y Las Tesis de Jorge Federico SabatoDocument12 pagesROCCHI FERNANDO - en Busca Del Rio Perdido - Los Ales Argentinos y Las Tesis de Jorge Federico Sabatoapi-3706405No ratings yet

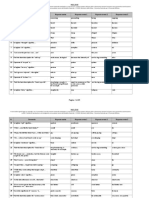

- Roberto Cortes Conde Problemas Del Crecimiento Industrial de La Argentina (1870 - 1914) 1963Document29 pagesRoberto Cortes Conde Problemas Del Crecimiento Industrial de La Argentina (1870 - 1914) 1963api-3706405No ratings yet

- José Panettieri 1980 La Ley de Conversion Monetaria de 1864 y La Oficina de Cambio de 1867Document30 pagesJosé Panettieri 1980 La Ley de Conversion Monetaria de 1864 y La Oficina de Cambio de 1867api-3706405No ratings yet

- Roy Hora 2001 Terratenientes Ales y Clase Dominante en La ArgentinaDocument12 pagesRoy Hora 2001 Terratenientes Ales y Clase Dominante en La Argentinaapi-3706405100% (2)

- Ofelia Pianetto 1984 Mercado de Trabajo y Accion Sindical en La A 1890-1922Document11 pagesOfelia Pianetto 1984 Mercado de Trabajo y Accion Sindical en La A 1890-1922api-3706405No ratings yet

- José Panettieri 1980 La Ley de Conversion Monetaria de 1864 y La Oficina de Cambio de 1867Document30 pagesJosé Panettieri 1980 La Ley de Conversion Monetaria de 1864 y La Oficina de Cambio de 1867api-3706405No ratings yet

- Roy Hora 2000 Terratenientes Empresarios Ales y Crecimiento Industrial en La ArgentinaDocument28 pagesRoy Hora 2000 Terratenientes Empresarios Ales y Crecimiento Industrial en La Argentinaapi-3706405No ratings yet

- Jorge Schvarzer - Terratenientes, Industriales y Clase Dominante en El Ya Antiguo Debate Sobre El DesarrolloDocument6 pagesJorge Schvarzer - Terratenientes, Industriales y Clase Dominante en El Ya Antiguo Debate Sobre El DesarrolloGuillermo SalvarezzaNo ratings yet

- Panettieri - La Ley de Conversion de 1899Document26 pagesPanettieri - La Ley de Conversion de 1899api-3706405No ratings yet

- Ezequiel Gallo Un Quinquenio DifícilDocument15 pagesEzequiel Gallo Un Quinquenio Difícilapi-3706405No ratings yet

- Iaacov Oved 1976 El Trasfondo Historico de La Ley 4Document28 pagesIaacov Oved 1976 El Trasfondo Historico de La Ley 4api-3706405No ratings yet

- Alonso, Paula - La Unión Cívica Radical, N Oposición y Triunfo (1890-1916)Document28 pagesAlonso, Paula - La Unión Cívica Radical, N Oposición y Triunfo (1890-1916)api-3706405100% (2)

- Conde Roberto CortesDocument26 pagesConde Roberto Cortesapi-3706405No ratings yet

- Alberto Lettieri - La Construccion de La Republica de La OpinionDocument200 pagesAlberto Lettieri - La Construccion de La Republica de La Opinionapi-3706405100% (1)

- Panettieri - Argentina Historia de Un País PerifericoDocument26 pagesPanettieri - Argentina Historia de Un País Perifericoapi-3706405100% (1)

- Waldo Ansaldi - Notas Sobre La Formacion de La Burguesia ArgentinaDocument36 pagesWaldo Ansaldi - Notas Sobre La Formacion de La Burguesia Argentinaapi-37064050% (1)

- Juan Bautista Alberdi La Guerra Del ParaguayDocument29 pagesJuan Bautista Alberdi La Guerra Del ParaguaycaroksNo ratings yet

- Milciades El Paraiso TerratenienteDocument16 pagesMilciades El Paraiso Terratenientepc77100% (1)

- B211 - Emiage - Décembre 2018Document2 pagesB211 - Emiage - Décembre 2018LeoNo ratings yet

- Factura Electrónica RUC: 10002484990 E001-1719Document1 pageFactura Electrónica RUC: 10002484990 E001-1719Wilyor SilvaNo ratings yet

- El Apalancamiento Consiste en Apoyarse en Algo para CrecerDocument2 pagesEl Apalancamiento Consiste en Apoyarse en Algo para CrecerZully PumaNo ratings yet

- Corporate Accounting AssignmentDocument15 pagesCorporate Accounting AssignmentAfnain Amman100% (1)

- IngleseDocument85 pagesIngleseroberto carliniNo ratings yet

- Bulldozer o TractorDocument26 pagesBulldozer o TractorAlejandro RosselNo ratings yet

- Gestion de Residuos Solidos Y Per-Capita: " Proyecto 1 Centro Tecnologico Minero Cetemin Intructor: IntegrantesDocument31 pagesGestion de Residuos Solidos Y Per-Capita: " Proyecto 1 Centro Tecnologico Minero Cetemin Intructor: Integrantesanderson espinozaNo ratings yet

- Material de Estudo Aula GRAVADADocument20 pagesMaterial de Estudo Aula GRAVADAisis.bonfimNo ratings yet

- Emerging Trends in IndustrialDocument3 pagesEmerging Trends in IndustrialAnonymous d3CGBMzNo ratings yet

- Equipe32 Livret MAZARS PDFDocument39 pagesEquipe32 Livret MAZARS PDFBernard Boris BELOBONo ratings yet

- Foda MatelsaDocument3 pagesFoda MatelsaDiana TiqueNo ratings yet

- ARM Based Development Course by Mouli SankaranDocument1,027 pagesARM Based Development Course by Mouli SankaranChandramouleeswaran Sankaran100% (7)

- Diagnostico ISO 9001Document5 pagesDiagnostico ISO 9001martciNo ratings yet

- 3.1 Plan de Seguridad y Salud de Obra - v. MalasquezDocument85 pages3.1 Plan de Seguridad y Salud de Obra - v. MalasquezRonald Mendoza Chacalcaje100% (1)

- Taller Triangulo Del Servicio y Momentos de VerdadDocument7 pagesTaller Triangulo Del Servicio y Momentos de VerdadLiseth RamirezNo ratings yet

- Cisco Manager Interview Questions and Answers 70303Document12 pagesCisco Manager Interview Questions and Answers 70303Balasubramanian AnantharamanNo ratings yet

- Economía Como CienciaDocument2 pagesEconomía Como CienciacfmNo ratings yet

- Corrupt Practices in The Construction Industry - Survey of Ghanaian ExperienceDocument12 pagesCorrupt Practices in The Construction Industry - Survey of Ghanaian ExperienceDanly Fustamante CamposNo ratings yet

- Tarea 4 FinalDocument13 pagesTarea 4 FinalAdriana GutierrezNo ratings yet

- Ansible OverviewDocument35 pagesAnsible OverviewMINH120No ratings yet

- Tabla de Enfoques AdministrativosDocument2 pagesTabla de Enfoques AdministrativosJPYNNo ratings yet

- Meaning of New Incoterms 2022Document9 pagesMeaning of New Incoterms 2022mddhassan15No ratings yet

- Institucional SMCDocument18 pagesInstitucional SMCVictor ChavesNo ratings yet

- Termo ArmárioDocument1 pageTermo ArmárioRaquel DonatoNo ratings yet

- Oint Enture Contract ChecklistDocument3 pagesOint Enture Contract ChecklistZulaine GuerraNo ratings yet

- Andretransação Extrajudicial.à Vista - PCGDocument5 pagesAndretransação Extrajudicial.à Vista - PCGAndré LuisNo ratings yet

- Expo Mantenimiento IndustrialDocument15 pagesExpo Mantenimiento Industrialdiego velasquezNo ratings yet

- Organigrama Extendido JD InabDocument1 pageOrganigrama Extendido JD Inabmelanie stwolinskyNo ratings yet

- Informe SodaPop (Control 2) PAUTADocument4 pagesInforme SodaPop (Control 2) PAUTAmariaccarmobastosNo ratings yet