Professional Documents

Culture Documents

Bonfiglioli Jáuregui - El Complejo Dancístico-Teatral de La Conquista

Bonfiglioli Jáuregui - El Complejo Dancístico-Teatral de La Conquista

Uploaded by

MrBlackspawn1230 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views29 pagesOriginal Title

Bonfiglioli Jáuregui - El complejo dancístico-teatral de la Conquista

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views29 pagesBonfiglioli Jáuregui - El Complejo Dancístico-Teatral de La Conquista

Bonfiglioli Jáuregui - El Complejo Dancístico-Teatral de La Conquista

Uploaded by

MrBlackspawn123Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 29

INTRODUCCION: EL COMPLEJO

DANCISTICO-TEATRAL DE LA CONQUISTA

Nueve conquistas mexicanas

EN SU ENSAYO “Contribucion al estudio de las fiestas de moros y cristianos en

México” (1932), Ricard lamentaba la escasez de estudios sobre un tema de

tanta importancia dentro del folklor de nuestro pats. Sesenta aftos después, el

registro de estas danzas —como popularmente las llamamos— se ha multipli-

cado considerablemente. Hoy se conocen centenares de variantes en casi todos

los estados de la Republica Mexicana e incluso en otros paises de América

Latina. Sin embargo, muy pocas cuentan con una descripcién minima y me-

nos atin han sido investigadas con el detenimiento y la profundidad requeri-

dos por la tradicion antropologica y folklorica

La idea de ofrecer estos nueve estudios ha surgido, as, de una insatisfac-

cién ante el pobre panorama de las investigaciones al respecto y del deseo de

contribuir con nuevos datos y reflexiones al andlisis comparativo de tan apa-

sionante tema, Nuestra intencién ha sido, precisamente, conjuntar la investi-

gacion directa con los

;omos conscientes de que todavia no hemos llevado los pos-

tulados teoricos, que planteamos como gufas analiticas, hasta sus ultimas con-

secuencias. Pero sf han estado presentes a lo largo del

Con los casos tratados aqui proporcionamos un amplio panorama de sub-

.géneros y variantes observables actualmente en diferentes contextos culturales

de México. La primera seccién del libro se refiere a

. En la version de la

capitulo 1) —estudiada en Santa Ana Tepetitlan, Zapo-

pan, , tanto los personajes como la trama narrativa corresponden,

aunque con gran libertad interpretativa, Se

representa el con el que se resuelve, por la via

\Simbdlica, uno de los ejes mAs contradictorios de la nacion mexicana contem-

(capitulo 1!) —presentada en la version de

constituye uno de los ejemplos mas conocidos

del flltor mexicano. Este ensayo aporta nuevos datos ysseratiza los prece-

‘a partir de una perspectiva Por lo menos

CARLO BONFIGLIOLI

Jesus JAUREGUI

Tntroduccion: El complejo

danctstico-teatral

dela Conquista

en algunas variantes, Moctezuma resulta victorioso sobre Cortés, quien ade-

mis es perdonado por el monarca azteca.

El tema tratado por la danza de chichimecas contra franceses (capftulo m)

—estudiada en San Miguel de Allende, Guanajuato— estriba en el conflicto

entre indigenas y conquistadores, Los primeros representan ese estereotipo

popular de *salvajismo, valor y fiereza”, en parte rechazado y en parte reivin-

dicado or sus actuales descendientes, Los segundos desempenan el papel

dual de franceses'y espanoles, quienes, en distintas épocas, pertenecieron “al

mismo partido de los mistoneros que nos trajeron la religion”.*

Las dos primeras danzas permiten constatar, asf, a qué final tan distinto

puede conducir la confrontacion entre aztecas y espafoles. La tercera establece

un puente seméntico entre la Conquista de México (siglo xvi) y la interven-

cién francesa (siglo xix); a su vez, comparte ciertos elementos con la danza de

los concheros.

La segunda seccién del libro aborda temas originalmente mediterraneos.

De Ciilico, Cunduacan, Tabasco, es la danza de David y Goliat (capftulo 1).

Se trata de una confrontacion a tres voces y en “tres pasadas”. Primero, entre

las fuerzas del bien y del mal: David y Lucifer; luego, entre las fuerzas de la

cultura y de la naturaleza: David y el Dragon-Lagarto; y, finalmente, entre

los grupos étnicos del relato biblico sobre el mismo tema: los filisteos y los is-

raelitas, La danza tiene un cardcter fundamentalmente de instruccion y de

adoctrinamiento Teligioso, el cual determina totalmente la estructura que la

conforma.

La lucha épica de Oliveros de Monmiére contra Fierabras de Alejandra, la

traicién-conversion de Floripes y la derrota-conversion de los turcos a la fe

cristiana son los principales temas de la gesta mediterranea de los doce pares de

Francia (capitulo v), cuyo antecedente mas antiguo se remonta al siglo xil.

Existen semejanzas extraordinarias entre la estructura narrativa de esta version

y sus homénimas europeas del ciclo carolingio; no obstante, ciertos cédigos

confieren a esta danza wn tatiz muy mexicano, El caso que aqui presentamos

procede de San Miguel Ajusco, Distrito Federal.

El tema principal de la representacion en la danza de los Santiagos (capi-

tulo vi) —una de las variantes del ciclo de moros y cristianos mas difundidas

en México— es la confrontacién entre Pilatos y Santiago, Nuestro ejemplo es

de San Pablo Ixayotl, Texcoco, Estado de México. Uno de los objetivos de este

ensayo es descubrir la existencia de niveles de significacion mas profundos

que permitan reconocer, tras la epopeya de la Reconquista de Espafia, un en-

frentamiento entre los “mexicanos de antes” (los moros-aztecas) y los “mexi-

canos de hoy” (los cristianos-charros). La estructura narrativa ha sufrido aqui

una reelaboraci6n significativa,

La tercera seccién se refiere a casos que son el resultado de una profun-

da transformacién del topico de la Conquista y que, en tanto tales, consti-

tuyen verdaderas “fugas” tematicas, Expresion importante de la religiosidad

* Las citas que, como ésta, aparecen sin referencia bibliografica pertenecen a transcripeiones de

entrevistas a varios informantes de las poblaciones donde se realizaron las investigaciones. {E]

popular en México, la danza ‘de los concheros (capitulo vu) esta pasando por

tuna fase de gran proselitismo. Se proponen algunas claves interpretativas

para explicar las razones de su éxitoly de su simbolismo. Estas giran en torno

a la organizacion social y politica de los grupos, a su corpus mitico-ideologico

y.asu formacion coreografica circular, la cual permite incorporar ad infinitum

las almas “conquistadas” en nombre de la religiosidad mexicana. La descrip-

cin etnografica procede de San Marcos Mexicaltzingo, Iztapalapa, Distrito

Federal.

El sustrato tematico de la danza del caballito blanco (capitulo vu) se refiere,

una vez més, a la confrontacion bélica de espafoles e indigenas. Los primeros

son representados por un jinete y su caballito, clara metAfora del apéstol

Santiago; los segundos, por la mascara, cuyos rasgos remiten al. pueblo “no-

elegido”. El resultado favorece a los espafioles, mostrando, respecto a la danza

de la pluma, una diferente interpretacion de la conquista de México. El caso

presentado es el del municipio de Tamulté de las Sabanas, Centro, Tabasco.

En el bailar fariseo y el bailar matachin (capitulo 1) —de Tehuerichi,

Carichi; Chihuahua— tenemos dos ejemplos muy peculiares de reelaboracion

dancistica. En ellos se expresan importantes conceptos sobre el conflicto y la

armonia césmicos, El orden perturbado durante la Semana Santa por un

bando de fariseos-transgresores es restablecido simbélicamente por los solda-

dos-tarahumaras, y sucesivamente celebrado y propiciado, con sus plegarias

dancisticas, por los matachines.

La tiltima seccién del libro aborda, con cierto detalle, tres de los cédigos

presentes en las anteriores representaciones de la Conquista. En el ensayo

sobre “Los sonidos de la Conquista” (capitulo x) se presenta un registro de las

piezas musicales més representativas de cada uno de los nueve casos estudia-

dos. Asimismo, se realiza un andlisis comparativo tanto de las fuentes sono-

ras como de la estructura musical, El objetivo es identificar una serie de uni-

dades del cOdigo del sonido que reflejan el encuentro bélico inherente a

dichas danzas.

El capitulo xy, “Las coreografias de la Conquista’, pretendia objetivos seme-

jantes, esto es, aclarar cémo y en qué medida la semantica del conflicto se

expresa dentro del cédigo coreografico propiamente dicho, Pero, al no poder

‘lcanzar el mismo nivel de andlisis en todas las coreografias implicadas en los

diferentes ensayos (lo que, cabe sefialar, habria resultado demasiado extenso),

laautora prefirié presentar un escrito de tipo descriptivo.

Para el capitulo xu, “Un relato popular de la conquista de México: el colo-

quio de Santa Ana Tepetitlan”, hemos optado por transcribir el testimonio de

un solo parlamento, en lugar de emprender un andlisis comparativo, La razén

de esto es que no se cuenta con estudios cuyo relato *werbal-escrito” se pre-

sente en articulacién con otros cédigos seménticos. Por otra parte, la estricta

transcripcion de esta version escrita, que respeta la “sacralidad del texto”,

pone en entredicho publicaciones anteriores, al menos para las variantes del

occidente de México. Ademés, era imprescindible que los especialistas tuvie-

ran la posibilidad de contrastar al menos uno de nuestros andlisis (el del capi-

Introduccion: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

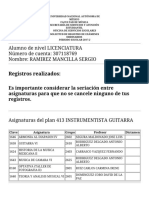

Figura 1. Ubicacion geografica

de los casos analizados.

La danza de la Conquista

La danza de la pluma

Chichimecas contra franceses

David y Goliat

Los doce pares de Francia

La danza de Santiagos

Los concheros

El caballito blanco

Fariseos y matachines

© pemroory

tulo 1) con lo que usualmente se ha presentado como la danza de la Conquis-

ta: la mera transcripcion del coloquio.

\ Danza de moros y cristianos o danza de conquista?

De thinguna manefa pretendemos plantear que las danzas de mores y cristianos y

las de conquista mis bien int

tamos aclarar de entrada nuestra posicion frente a

lizar ese gran complejo de representcione: QD. que incluye

tanto al par de ciclos mencionados como a muchas otras danzas. Darle a una

obra el titulo de Danza de moros y cristianos, como lo 968), 0 el de

, como lo habia hecho anteriormente (1967),

implica, ante todo, u

farman nos habla de

més bien de la historia de un entorno dancistico —ya que de la danza

propiamente dicha poco habla— y de su enel

Por eso, puesto que

1 titulo de su libro era el que mejor sin-

tetizaba sus propésitos, pues hacia referencia directa al tema que se postulaba

como primigenio.

En cambio, la perspectiva de Wachtel es distinta por completo. En aquel

entonces experimentaba, con resultados novedosos, un enfoque sobre el cual

posteriormente se volveria un especialista, Esto es, “un andlisis regresivo desde

elipresente lhacia’el pasado” para detectar, a través de algunas danzas, cual era

la vision que ciertos grupos indigenas de Peri, Guatemala y México tentan de

su propia historia 0, de manera mas precisa, los efectos simbolicos que les

producia “el traumatismo de la Conquista”. Dos décadas después, en su tesis

doctoral Representaciones rituales hispanicas de conquista (1988), Brisset avanz6

en esa direccién al demostrar una doble unidad estructural, en el tiempo y en

el espacio, entre las danzas de moros y cristianos y las de conquista. Por el

‘momento, tan s6lo quisiéramos subrayar —con el fin de justificar la adopcién

de un titulo semejante al que eligieron estos dos autores— cierta afinidad

‘metodol6gica con nuestros trabajos. Tanto ellos como nosotros adoptamos un

punto de partida analitico semejante: los procesos hist6ricos “reales” y los

hechos simbélicos actuales —en su especificidad también reales— en el Me-

diterréneo, en los Andes, en América Central y en México manifiestan una

misma estructura conflictiva, que haremos explicita mas adelante. De esta ma-

neraal unficar variantes y formas dstintas de representar un rnismo macro-

de conquista, Por tanto, para delimitar nuestra intencién —que privilegia el

presente cultural— en un contexto geogrifico e histérico determinado, hemos

optado por titular nuestra obra Las danzas de conquista. México contempordneo.

Es ya lugar comtn pretender remontar las raices historicas de este tipo de

danzas a la de moros y cristianos. La validez relativa de esta tesis —que por

cierto encontré en Ricard y en Warman a sus principales argumentadores— se

ha venido enriqueciendo con nuevas aportaciones. Pero hoy se vislumbra un

horizonte més fecundo que el que los investigadores de este y del otro lado

del Atlantico conocfan o imaginaban hace unos afios. Los que trabajamos en

México hemos aprendido, por ejemplo, que el complejo de la danza de moros

y cristianos en la Peninsula Ibérica es tan rico y variado como el de las danzas

de conquista en el México contemporaneo. Brisset (1988) propone, para las

fiestas de moros y cristianos en la Espafia de hoy, la siguiente distribucion

geogrifica: en la zona norte de la peninstila prevalecen las “mascaradas terri-

toriales”; en la zona central, las “danzas habladas”; en una amplia zona inter-

‘media —entre el centro, el este y el sur—, la “toma del castillo”; y en la parte

sur, el “rapto del santo”. Como influencias importadas destacan las “luchas

estacionales”, los “alardes militares”, las “competiciones ecuestres” y las “repre-

sentaciones liturgicas”. Estos modelos, que el propio autor considera em-

parentados, ya existian en los siglos xvt y xv1L

El tema de los moros y cristianos fue el de mayor incidencia en la confor-

macién de los primeros modelos novohispanos. Pero desde el inicio estuvo

enriquecido por otras manifestaciones de confrontacién ritual, como los jue-

gos de catias y las corridas de toros, asi como por la incorporacion de elemen-

Introduccion: El complejo

dancistico-teatral

dela Conquista

ll

Tntroduccion: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

tos y personajes indigenas, Posteriormente se difundieron de manera paralela

la escenificacion de los conflictos biblicos y los ceremoniales carnavalescos. La

primera noticia sobre la teatralizacién de la Conquista de México, como una

‘mascarada sin parlamento, data de 1566 (Orozco y Berra, 1853: 38).

Es legitimo pensar, entonces, que lo que fue transferido de Europa y divul-

gado en América, en el marco de la “cultura de conquista” (Foster, 1962), no

fue sélo la danza de moros y cristianos, 0 un conjunto de danzas, sino un cor-

pus entero de fiestas, que entré en contacto con el corpus aborigen: El panora-

ma, pues, debe de haber sido mas complejo que el que los escasos testimonios

de aquella época nos permiten vislumbrar. También cabe precisar que entre

los pueblos mesoamericanos ya debian de existir, al igual que en otras partes

del mundo, modelos de confrontacién ritual. La lucha simbolica del hombre

contra el jaguar-tigre es un ejemplo, constatado por Navarrete (1971) entre los

indigenas del siglo xvii, que nos permite suponer una matriz autéctona que,

de hecho, perdura hasta nuestros dias en las danzas del tigre (Bonfigliol,

1995), de tepejuanes, tejorones y tlacololeros (Mompradé y Gutiérrez, 1981),

entre otras. A partir de varios cédices mexicanos se puede postular la existen-

cia prehispénica de combates ritualizados entre bandos humanos (Lopez

‘Austin, 1967: 16-18, 37, 47-49, 53-54; y Soustelle, 1956: 151). Por otro lado,

nos parece que los cédigos no verbales, particularmente los ritmos corporales,

fueron los més dificiles de desarraigar dentro del corpus nativo, que fue sub-

sumido por el de los europeos.

‘Ast, si bien se impuso un modelo dominante a partir del corpus advenedizo,

sobre todo en lo teferente al cOdigo verbal, pensamos que no es legitimo con-

siderar el ciclo de moros y cristianos como antepasado por excelencia de las

actuales danzas de conquista, de las que es tan sélo una de sus variantes,

Warman (1972: 138-165), por cierto, ha confundido la semejanza estructural

—presente en todas las danzas del complejo contemporéneo— con su

derivacion historica a partir de uno de sus temas. Sostenemos, por el con-

trario, que la génesis de este complejo dancistico-teatral debe ser buscada en

varios ciclos, tanto europeos como americanos, que dificilmente podemos

remontar con precision.

Por tanto, nos parece inadecuado designar al macrocomplejo a partir del

nombre de uno de sus temas, por muy importante que éste sea. Preferimos

una denominacién que remite al nucleo argumental de todas las variantes: la

conquista.

Problemas de definicion

Cuando en un principio intentamos delimitar los rasgos constitutivos mini-

mos de nuestro objeto de estudio, legamos a formular la siguiente caracteri-

zacion para el complejo de las danzas de conquista: “La formacién de dos gru-

pos cuyo antagonismo se fundamenta —por medio de la escenificacién de un

combate— en la conquista, recuperaci6n o defensa de un territorio”. Nuestro

propésito no era —y no es— otorgar “sellos de garantia” para esta o aquella

danza. Mas bien, con esa definicién incipiente busc4bamos el nucleo danctsti-

co-teatral con el cual confrontar la singularidad de cada uno de los casos estu-

diados. Conviene aclarar que tal planteamiento, que de hecho fungié como

guia de nuestras reflexiones, conlleva una ventaja y un riesgo importantes. La

ventaja esté en la flexibilidad de nuestro enunciado, es decir, en la posibilidad

de arrojar luz sobre una amplia gama de casos. Ello nos permite considerar,

dentro del analisis, tanto las variantes fuertes como las que presentan cierta

debilidad semantica. Como muestra es interesante retomar el caso de los ca-

zadores contra los tigrés. {Es este ejemplo parte del complejo de conquista?

También aqui tenemos dos “bandos” y una confrontacién armada. Por lo que

se refiere a la disputa territorial, ésta no es sino la que experimentaban las cul-

turas cazadoras de antafio —y las culturas agricolas y ganaderas de hoy—,

que compettan con depredadores —como el jaguar— por el predominio en

un territorio de aprovisionamiento. Pero esta “conquista”, entre un contrin-

cante natural y otro cultural, y la que constituye el tema de nuestros estudios,

entre enemigos humanos de diferente etnia, remiten a una confrontacién en la

que hay un desplazamiento del eje naturaleza-cultura al eje intercultural.

iExiste entonces una relacion entre la conquista venatoria-territorial que

acabamos de mencionar y la Conquista de México? Hay dos tipos de relacién

que merecen ser tomadas en cuenta: la “historica”’y la de “transformacion sis

témica”) La primera nos habla del posible antecedente indfgena de ciertas dan-

zas actuales, 0 por lo menos de sus influencias mesoamericanas. La segunda

nos remite a un cambio de protagonistas y, sobre todo, de categorfas: en lugar

de un conflicto entre lo autéctono (los ind{genas) y lo extranjero (los espa-

fioles), tenemos un conflicto entre naturaleza (el jaguar) y cultura (el cazador).

Ahora bien, la relacion entre estos dos modelos se disiparia si no ofreciéramos

mayores evidencias al respecto. Estas provienen, por lo que concierne al

aspecto sistémico, de una danza escenificada por los choles de Tila, en Chia-

pas. Alli se enfrentan, durante el carnaval, dos bandos “animales”: los toros

contra los tigres. A juzgar por las informaciones obtenidas hasta ahora (Ma-

rion, 1990: 72-76; Bonfiglioli y Di Bella, 1992), dicha representacién —que

rememora la lucha ritual entre el toro y el condor, en los Andes peruanos—

simboliza el enfrentamiento entre el espafiol y el indigena. El caso de Tila nos

proporciona, asf, un testimonio del pasaje intermedio de la transformacién en-

tre el conflicto naturaleza-cultura y el conflicto intercultural indigena-espafiol,

o, si se prefiere, el amarre analitico entre el jaguar-naturaleza y el jaguar-cul-

tura. Por lo que se refiere a la relacion genético-historica, la danza del caballito

blanco parece ser una transformacion de la lucha ritual, todavia escenificada a

finales del periodo colonial, del indigena contra el jaguar, quien se transfiguré

en.un contrincante mixto, integrado por el caballito y su jinete.

Por otra parte, el riesgo de nuestra primera definicion estriba en que, al re-

ducir la ritualizacion danctstico-teatral de la Conquista a sus elementos cons-

titutivos minimos, permitiriamos la inclusion de practicamente cualquier caso

de antagonismo dualista. {Qué decir, por ejemplo, de las luchas estacionales

Introduccion: El complejo

dancistico-teatral

dela Conquista

13

Tntroduccion: El complejo

danctstico-teatral

de la Conquista

4

que Brisset (1988: 505) incluye en su clasificacion? {Son o no parte del “com-

plejo de conquista’? Si nos remitimos al enunciado presentado antes, la

respuesta es afirmativa. Tanto los dos bandos como la confrontacion, a veces

armada, estan presentes. Y por lo que se refiere a la *reconquista del territo-

rio”) ésta se realiza por parte de las fuerzas de la Primavera sobre las del

Inviernio. Si aceptamos esta evidencia, tendriamos que admitir algun tipo de

parentesco entre tal clase de enfrentamientos y nuestro objeto de estudio.

Pero pensamos que este tiltimo caso no puede ser incluido a pleno titulo den-

tro del conjunto que se esta analizando. Falta, de nuevo, el caracter étnico del

conflicto, con el agravante de que esta vez no disponemos de elementos trans-

formacionales que nos conduzcan a nuestro micleo analitico. De hecho, no

hemos encontrado en México ninguna evidencia etnografica sobre las luchas

estacionales, quiz4 porque estamos en un pais de dos grandes periodos cli-

miaticos anuales, donde, en todo caso, la pugna deberia darse entre “las secas”

y “las aguas". Esto muestra, de alguna manera, la débil relacion entre el tema

estacional y el complejo de conquista.

A partir del avance de nuestros andlisis es preciso afiadit a nuestra defi-

nicién un par de elementos claves. ‘La confrontacién a la que nos estamos re

firiendo implica: 1) el caracter étnico y religioso de los bandos en pugna y

2) el aspecto épico-militar del conflicto representado. Es importante, asf, no

confundir la presencia casi universal de la “division dualista” y de la “opo-

sicién de mitades” en procedimientos hidicos y rituales —que parece respon-

der a la necesidad del “otro”, como referente simbélico e imaginario— con

la particularidad estructural del complejo que estamos analizando. Sin embar-

go, esto no nos impide buscar relaciones importantes con casos que, en prin-

cipio, quedan excluidos de nuestra definicion, aunque permanezcan muy

cerca de su “frontera”. Al respecto, ademas del ejemplo citado del cazador

contra el jaguar, remitimos al lector a las tres fugas analizadas en nuestro libro:

la danza de los concheros, la danza del caballito blanco y las danzas de

fariseos y matachines, de cuyo cotejo se desprenden consideraciones impor-

tantes,

Finalmente, con el propésito de precisar nuestra definicién, conviene citar

dos conclusiones a las que la etnologia habfa llegado hace tiempo. Por una

parte, en nuestros andlisis el aspecto antagénico presente en toda division

dualista —que ha sido suficientemente resaltado por los estudiosos de las

danzas de conquista— no debe ocultar a su contraparte, la reciprocidad entre

Jas titades asociadas. De hecho, los agentes se definen, unos en relacién con

‘otros, solo por su pertenencia 0 exclusion de la misma mitad dancistica, y ca-

da bando tiene con respecto al contrario obligaciones y derechos mutuos,

pues comparten un sistema de valores y de reglas (Lévi-Strauss, 1969: 109-

116). Por otra parte, la organizacin simétrica del sistema ritual de mitades

tiene insita la tendencia hacia una relacién triangular —por tanto asimétri-

ca—, de tal manera que el dualismo y el triadismo se vuelven indisociables,

pues las estructuras binarias se transforman, bajo ciertas condiciones histo-

ricas, en ternarias y viceversa (Lévi-Strauss, 1968: 136-148). Esto nos per-

mite adelantar la eventual inclusién de un tercer bando en el entramado de

la representacion.

Los matices mexicanos

El proceso de imposicién, adaptacion y reelaboracién simbélica por el que

han pasado las danzas de conquista en México ha desembocado en un con-

junto de variantes originales. Las versiones que nosotros consideramos

“fuertes” tratan de un bando de ¢ristiands que se enfrenta a un bando indigena

©, en el caso de las gestas de tema mediterraneo, a un bando de moros. En

ambos ejemplos se trata de la disputa entre los portadores de la Santa Fe y los

aganos infieles, con el propésito de convertir a estos tiltimos a la religién de

los primeros. No obstante, los protagonistas no siempre son los que su nom-

bre y el argumento textual sugieren. Bajo él disfraz de motos y de cristianos

encontramos con frecuencia a los “indigenas de antes” y a los “mestizos” o los.

“indigenas de hoy”. La apropiacién popular no podia dejar impunes los argu-

mentos europeos impuestos hace mds de cuatro siglos. La danza de los

Santiagos (capitulo vi), asi como la danza de chichimecas contra franceses

(capitulo m), lo confirman. Pero la sintesis e identificacién entre pasado y pre-

sente es a veces tan profunda y sutil que los mismos danzantes-actores dejan

de percibirla, Por cierto, es pertinente recordar que la representaci6n expresa

de la cafda de Mexico-Tenochtitlan se ha trasladado desde el sitio de su acon-

tecer historico —esto es, el Andhuac en el centro de México— hacia regiones

mesoamericanas donde la Conquista se llevé a cabo con personajes y episo-

dios distintos a los escenificados en la actualidad. Paradojicamente, en el Mé-

xico central millares de concheros manifiestan con sus danzas una confron-

taci6n —menos apegada a la historia, pero mas contemporanea— entre dos

tendencias opuestas: la “mexicanizacion” (entendida como “reivindicacion de

lo nacional") y la Yoccidentalizacion” del pats.

En México, la importancia de los caballos para la derrota aborigen se evoca

en el complejo dancistico, pero la figura del jinete guerrero se ha desplazado

de los invasores histéricos al santo que les “brinds” ayuda sobrenatural. Ast,

‘no tenemos noticia de alguna version “fuerte” que represente a Cortés a caba-

Ilo, o algin parlamento en el que se mencionen las monturas caracteristicas

illitares de los europeos. En todos los casos se muestra al Conquistador y a su

tropa en igualdad de condiciones respecto de los indigenas, esto es, como

combatientes de infanteria. En cambio, la representacién de Santiago siempre

reclama al menos un indicio de su corcél blanéd, Hay versiones en las que la

imagen del potro esta ausente (cap{tulo vi), pero aun all{ a la mascara de

Santiago, elemento sacratisimo, se le debe abastecer de agua, cebada y alfalfa

“para su caballo”. En Tabasco (Capitulo vmi), aunque se trata de una cabalga-

dura representada por medio de un armazén de carrizo, que sélo cobra vida

mediante los movimientos ritmico-miméticos del danzante, al espectaculo ri-

tual sé le denomina danza del caballito blanco. Esta por demas aclarar que ese

~~ Tntroduccién: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

15

Tntroduccion: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

16

exc inet x Cosine gay, como ta, se conserva ene tempo,

junto con las demas imagenes de los santos catdlicos. En el occidente de

México, mi edn de tans en la que la bestia sf es de ver-

dad—, existe el mito de que el corcel de Santiago es nada menos que su her-

jen se trasmuta en equino para ayudarle en la batalla contra

los moros (Mata Torres, 1987: 134-135). Y dentro del elenco de minuetes

(plegarias musicales de la tradicion religiosa del mariachi) hay uno que se titu-

la precisament To cual confirma culturalmente la ima-

gen integral del Pero la figura de Santiago ha sido

asimilada polisémicamente por otras figuras locales. Asf, para los concheros es

quez Valle,

or rrero hay una danza en la que

Int le Ensefianza Primaria y Escuel s, 1955: 49-50

Cabe sefialar que, contrariamente a lo que sostiene Brisset (1988: 526) a

propésito de las danzas de moros y cristianos en Espatia, en los casos mexi-

canos el bando de los ana Aqui es incorrecto

pensar que ellos estén siempre en el bando de lores. Respecto a los

ejemplos americanos, se puede afirmar que los personajes heroicos —Cuauh-

témoc-Moctezuma, Tecin Umdn, Atahualpa— a menudo se ubican en lo que

Brisset define como el igualmente, lo que él considera

rfamos mds bien definirlo en nuestros

casos como los “

Al hablar de las confrontaciones entre bandos, Brisset menciona (1988:

441) las luchas entre demonios y angeles como parte del complejo dancfstico

de motos y cristianos en Espafia. Unos y otros se disputan el predominio

espacial (conquista territorial) de los cielos (sede del poder divino) o de la

tierra (lugar del control sobre los humanos). Este tema, que hoy s6lo guarda

una débil relacion con el complejo mexicano, posiblemente haya sido uno de

los inspiradores de ciertos rituales contempordneos. De hecho, la confron-

tacién entre potencias sobrenaturales fue una de las teméticas relevantes del

teatro edificante espafiol. En algunas pastorelas se ha puesto particular aten-

cién al combate de por un lado, contra

el Angel, los pastores y los reyes,

el primero interviene,

al igual que el apéstol Santiago, para prestar su poderosa ayuda al bando

catélico; el segundo, al bando de los infieles.

Dentro del panorama de las danzas teatrales mexicanas, se puede afirmar

ane En algnssecsons

En el noroeste

jonfiglioli, 1991), : (ca veracruzana

(Reyes, 1960) los encontramos constituidos en bandos independientes, sim-

1. En todos estos

casos se manifiesta una conjuncién de las temdticas de conquista, de la Pasion

de Cristo y de otros elementos de la ritualidad amerindia. Resulta em-

blematico, dentro de este subgenero, el papel burlesco de Judas, el gran trans-

gresor y lider de los fariseos, a veces llamado también “hijo del Diablo”

(Merrill, 1983). Se puede afirmar que él y sus secuaces llegaron a tomar el

papel de Mahoma y los mors, pues actualmente se representa en la Alpujarra

granadina una especie de “burlas moriscas” de Jaén del siglo xv, en las que

Mahoma aparece personificado montado en una mula, en medio de parlamen-

tos, retos e improvisaciones cémico-sexuales. Se cuenta, ademés, con una

descripcion correspondiente a 1839, esta vez en la provincia de Alicante, en la

que se hace referencia, con més profusion de detalles, al mismo ejemplo comi-

co-teatral (apud Caro Baroja, 1984: 123). De hecho, en algunas partes de Mé-

xico el Judas desempefia el mismo papel montado en un asno. Uno de los

ensayos de este libro (capitulo 1x) habla justamente de estos personajes, sin el

detalle del jumento, y de su confrontacién con los soldados tarahumaras.

‘Tenemos, en este tiltimo caso, una sustitucién de los protagonistas, pues, en

lugar de Mahoma y los moros contra los soldados cristianos, encontramos a

Judas y a los fariseos —como seres diabélicos sobrenaturales— contra los sol-

dados tarahumaras. Es posible que se haya sacrificado, aun desde su introduc-

cin en la época colonial, el aspecto étnico de la confrontacién —que sélo se

dibuja nominalmente— en favor de un cardcter mas evangélico.

En la danza de David y Goliat (capitulo 1v), uno de los temas biblicos que

perduran en México, el Diablo vuelve a tomar sus connotaciones judeo-cristia-

nas. David lo derrota dos veces; en la primera como Lucifer, en la segunda co-

mo Lagarto-Dragon, es decir, su reencarnacién animal. Al impedir su ascension

al trono divino, el pastor israelita asume un papel parecido al de los soldados ta-

rahumaras, quienes, por su parte, impiden que Judas y los fariseos se apoderen

del templo y del espacio ritual, lugares del “poder divino” (capitulo 1x). Mas

controvertido, en cambio, es el papel del Diablo y la Muerte en el conflicto en-

tte franceses y chichimecas, pues, en este caso, parecen encarnar las “repug-

nantes” costumbres antrop6fagas del paganismo prehispanico (capitulo u),

existentes al menos en el imaginario impuesto por los conquistadores.

Al hablar de conflictos de caracter fundamentalmente religioso, la inciden-

cia sobrenatural cobra particular relevancia en la determinacion del resultado

final. En la mayoria de los casos analizados en este libro, la derrota indigena y

el triunfo de la nueva religion se justifican por la intervencion de algiin santo,

més que por inferioridad de los combatientes aborigenes. De esta manera,

queda salvaguardada “la valentia de la raiz autctona”, elemento muy impor-

tante del legado popular mexicano. Recuérdese como prototipo la aparicion

del apéstol Santiago con la Santa Cruz en la batalla del Sangremal: a los com-

batientes aborigenes les sobra valor, pero lo sobrenatural influye en favor de

los espaftoles. En otros casos, él aliado sobrenatural es san Miguel Arcangel,

mientras que el Diablo y la Muerte, mas que en condicion de socios, se pre-

sentan como enemigos supernumerarios de los indios paganos.

Ahora bien, existen tres ejemplos que se distinguen de los anteriores. En el

‘Introduccion: El complejo

danctstico-teatral

de la Conquista

Introduccion: El complejo

danctstico-teatral

de la Conquista

18

conflicto entre fariseos y soldados tenemos la inversion curiosa de que son los

humanos quienes ayudan Dios en un momento de “debilidad”. En la danza

de la pluma no interviene ningtin ser sobrenatural, pues al resultar los indige-

nas vencedores, la “valentia” se justifica por si misma. La ausencia de una in-

tervencion sobrenatural en la danza de la Conquista jalisciense se compensa

con la traicion de Marina, por la cual Cortés logra derrotar a Moctezuma. Esto

nos muestra una correlacién seméntica entre la traicion y la intervencién

sobrenatural.

Es interesante notar como durante la Semana Santa en el noroeste mexicano

(capitulo 1) y en la Huasteca (Reyes, 1960), ast como durante los carnavales

chiapanecos (Reifel-Bricker, 1986 y 1989), se hace patente la relacion entre la

transgresion cémica y la confrontacion entre bandos. El desorden que produ-

cen ciertas figuras rituales —judios, fariseos, diablos, monos, negros, etc.— no

sélo se asocia a la diversién, sino que ésta es al mismo tiempo una prefigura-

cin simbélica del peligro. La ruptura de importantes tabties —que conduce a

Ia licencia sexual y a los robos— mina las bases éticas del comportamiento so-

cial, Al respecto hay un dato interesante el cual se plante6 en el Segundo Con-

de Fiestas de Moros y Cristianos (Ontinyent, Espafia, 1985). Seguin Bris-

set (1988: 113), “Todos los especialistas coinciden en resaltar la sensualidad

que impregna a los ‘enemigos’ {los moros] en la representacién”, elemento que

no ha recibido, al parecer, la debida atencién. A nuestro juicio, la transgresion

comico-sexual debe ser interpretada como un importante poder ofensivo del

enemigo, quien, como tal, se atribuye el derecho de violar las normas éticas de

su contrincante. También puede ser vista como una ostentacién de virilidad

que conduce, de manera justificatoria, al conflicto militar propiamente dicho.

Incluso, hay ejemplos de sociedades militares, como las de las grandes planicies

de los Estados Unidos (Parsons y Beals, 1934: 497), donde la conducta obs-

cena y la transgresion sexual caracterizaban ritualmente a sus miembros. En

nuestro caso, el mensaje parece obvio: si tal desorden prevaleciera, se vertan

amenazadas las mismas bases éticas de la sociedad. Por consiguiente, el enemi-

go portador de dicho desorden “debe ser derrotado”. Durante la Semana Santa

tarahumara (capitulo ix) este mensaje se hace claramente explicito

También conviene mencionar ciertas pastorelas espafiolas en las que, junto

a los cristianos y los moros, aparecla como aliado de éstos un grupo de “sa-

tans’ que bailaban, cantaban y hactan toda clase de travesuras (Caro Baroja,

1984: 129). En las “burlas moriscas” que ya mencionamos, este papel fue

cubierto por Mahoma, y al parecer el grupo de moros de la danza de los San-

tiagos (capitulo vi) forma parte, aunque de manera més contenida, del mismo

género transgresivo. En cambio, gran parte de las “versiones hist6ricas” de la

Conquista de México nos muestra que los vencedores —en tanto que porta-

dores de la nueva religién— y los derrotados —en calidad de antepasados—

siempre han sido objeto de respeto.

‘Otros personajes jocosos —“negros” o “negritos’— también se presentan en

la danza de la Conquista, de la pluma, de David y Goliat y en algunas va-

riantes de la de los doce pares de Francia. Sin embargo, aqui ya no aparecen

‘como bando de demonios transgresores, sino como un pequefio grupo cuyo

papel es ambiguo. Por una parte, su predileccion por las mascaras y el disfraz,

su actitud graciosa, irreverente y libertina, nos recuerdan, otra vez, la relacion

que guardan con lo que Brisset define como la vertiente carnavalesca. Por la

otra, en virtud de su ambigdedad y, sobre todo, de su nombre, nos hacen pen-

sar en su posible vinculo con la tercera raiz mexicana, la de los negros. En fin,

nos encontramos frente a un mismo campo seméntico, el de la transgresion

sexual. En la contienda, los transgresores pueden adoptar papeles distintos: en

los carnavales chiapanecos, la Semana Santa del noroeste o en ciertas repre-

sentaciones rituales hispanas, se identifican con el mal; en otras, desempefian

un papel neutral y aun favorecen a los vencedores.

De los ejemplos tratados en esta obra, sélo en la danza del caballito blanco

‘no aparece la transgresion comica; no hay, en principio, ningun personaje que

se haga cargo de ella. Sin embargo, en cierto momento del rito, cuando los

mlisicos tocan una cumbia, por un breve lapso el caballito y la méscara tienen

un papel més divertido, en el que no falta cierta alusin sexual. Por lo demés,

el proceso dancistico se desarrolla con una actitud plenamente contenida por

parte de los procagonistas.

Por tiltimo, los diablos, los negritos y sus equivalentes, ademés del atuendo

y los signos burlescos, portan un létigo o un machete como simbolo de su po-

der. Encarnan simultaneamente el desorden, con el que se conducen, y el

orden, que imponen a los demas. La transgresién comica es aqu{ prerrogativa

de unos pocos, pues tanto el publico como los demas protagonistas pueden

reir, pero no pueden provocar la risa, es decir, no pueden transgredir las re-

glas. En caso de hacerlo, sertan castigados por los unicos transgresores auto-

tizados.

Danza, cédigos y simbolismo

Los procesos dancisticos son hechos simbélicos complejos, constituides por

un nticleo de movimientos ritmico-corporales que se interrelaciona de manera

variable con otras dimensiones semidticas. Los desplazamientos kinético-

coreograficos se combinan tendencialmente con musica y canto, e incluso, en

algunos casos, con declamacion y gestualidad mimica. Asimismo, al cuerpo

danzante se le viste y se le adorna a fin de que adquiera mayor fuerza expresi-

va, y el escenario supone una preparacion claramente semantizada. Los pro-

pios movimientos corporales, al realizarse en un registro estético que los con-

trasta con la cotidianidad, se convierten en un registro signico. Asi, todos los

aspectos de las practicas dancisticas estin cargados de significacion —si bien

frecuentemente ésta opera de manera implicita— y se combinan para producir

un mensaje global. En el caso de las denominadas danzas-drama o danzas

teatrales —dentro de las que se deben incluir las danzas de conquista—, este

aspecto comunicativo se ve potenciado por la intencién de desarrollar y expre-

sar una “narracién”.

Introduccion: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

19

‘Cuapro 1. Contribucion de los cédigos danctsticos a la seméntica del conflicto

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Caligo Conquista Pluma oe ea 12 pares Santiago Concheros Cabalito Fariseos

Mimico: cece +o + + + + -

‘Verbal + + - + + + - - -

Coreogrifico +~ + + + + + = +

Musical += + + + - = +-

Vestuarioy + + + + + + S + +

parafernalia

Escenografico — 5 S + + - - -

Ideol6gico- + + + + + + + + -

exegetico

Smmovocia: + presencia fuerte; + — presencia débil; - ausencia

20

El conjunto de hechos comunicativos en las danzas de conquista se puede

agrupar en siete c6digos o campos seménticos principales: teatral-m{mico,

teatral-verbal, coreografico, musical, de la indumentaria y parafernalia,

escenografico e ideolégico-exegético. En el cuadro 1 se indica cémo cada uno

de los casos analizados aqui contribuye a la seméntica del conflicto ritual

El procedimiento fundamental de todos los ambitos semisticos es la trans-

formacién de ciertos elementos fisicos en un conjunto de sefiales discrimina-

torias, concebidas primariamente como oposiciones binarias (Lévi-Strauss,

1964). Ast, se conforman unidades seriales por rasgos distintivos, cada una de

las cuales implica la eleccién entre dos términos dotados de una propiedad di-

ferencial especifica, o entre la presencia y la ausencia de cierta cualidad. Por

ejemplo:

sonido grave sonido agudo

color brillante color opaco

con mascara sin mascara

sonido musical ruido

paso deslizado _paso brincado

olora pélvora _olora flores

Ast, los indicadores de cualquier sistema de comunicacién carecen de sig-

nificacion en sf mismos, ya que sélo la adquieren como miembros de un con-

junto. Un signo o un simbolo tinicamente son tales en tanto se distingan de

otro signo o simbolo al cual se oponen. Cada cédigo pone a funcionar pares

de oposiciones que, por su contraste, vuelven significativos los aspectos senso-

riales, De esta manera, cualquier aspecto del ritual dancistico debe considerar-

se como parte de un conjunto, cuyo efecto de significacion proviene de su

relacion con otros y no de él en cuanto tal. Un término, en esta perspectiva,

serfa entonces un haz de elementos diferenciales analizables por medio de opo-

siciones distintivas dotadas de significacion.

El proceso ritual dancistico debe ser descompuesto en sus elementos simul-

taneos y sucesivos para establecer el sistema de oposiciones operante en cada

c6digo, o en cada anudamiento de cédigos. Este sistema rebasa el conjunto de

signos de cualquier ejemplo dancistico y remite paradigmaticamente a los

casos del complejo tematico del que forma parte, y aun a otros complejos. De

esta forma, la protuberancia en la frente de la mascara que acta como el opo-

nente del caballito (capitulo vu) sélo se comprende al encontrar ese detalle en

la danza vecina de David y Goliat (capttulo 1v). Aunque no se escenifica el dis-

paro de la honda, la hinchaz6n frontal rememora la pedrada que, segiin el

relato biblico, el pastorcillo israel{ asest6 al gigante filisteo.

Por otra parte, los haces de elementos significativos con frecuencia con-

forman tridngulos seménticos, en los que se atraviesan dos ejes de contraste

que constituyen un campo de oposiciones ternarias. Por ejemplo, en el ambito

de los disefios coreograficos grupales se encuentra un eje de oposicién en-

tre los movimientos en cfrculo y los movimientos en filas, ambos preordenados,

los que, a su vez, se oponen a las coreografias ad libitum, que no son preor-

denadas.

En el interior de cada cédigo, una unidad serial es capaz de alternarse, me-

diante un proceso de seleccion-composicion, con otras unidades del mismo

proceso ritual o de otros rituales del mismo grupo étnico o de grupos “veci-

nos”. Las cadenas sintagmaticas se conforman por unidades que se conjuntan

para formar secuencias significativas; pero las mismas unidades se pueden

combinar en contextos rituales muy diferentes, pues, como todos los elemen-

tos simbélicos, son polisémicas por principio. De esta manera, en el anilisis

de los procesos rituales, ademés de las oposiciones significativas, es posible

GraFica 1. Tridngulo de las figuras coreograficas grupales

No preordenado ‘Ad libitum

Preordenado En cireulos En filas paralelas

Redondo —q——_____________» Lineal

"Introduccion: El complejo

dancistico-teatral

de la Conquista

21

Tntroduccién: El complejo

dancistico-teatral

de ta Conquista

22

dilucidar sus “reglas gramaticales” y su “sintaxis", Esta lectura lingatstica de las

danzas se plantea “por analogia’, sin ignorar las diferencias entre ambos

dominios de la comunicacion.

En los procesos rituales la metéfora y la metonimia siempre se presentan

imerrelacionadas, aun cuando una pueda predominar sobre la otra. La selec-

cion paradigmética y Ia asociacion sintagmatica no s6lo se combinan perma-

nentemente, sino que el efecto de significacién depende de la transformacion

de una en la otra y viceversa.

Concebida como una formacion simbélica sincrética, la danza tiene tres

diferentes niveles de existencia: a) un nivel profundo, que consiste en una

“lengua coreografico-teatral”, es decir, un conjunto de elementos y normas

estructurantes basicamente inconscientes; sistema que no tiene una existencia

empitica, no aparece en escena y es dificil que los agentes culturales lo per-

ciban, si bien lo ponen-en préctica al danzar y actuar, b) un nivel, en gran

medida consciente, donde las reglas del sistema se vuelven operativas y visi-

bles; se trata aqui del “habla coreografico-teatral”, esto es, de danzas con nom-

bre propio, que son el objeto de observacion directa del etn6grafo; y c) un ter-

cer nivel en el que encontramos una amplisima variedad de estilos expresados

por individuos y grupos; a éstos sugerimos denominarlos “idiolectos coreogré-

fico-teatrales”

La relacion entre los tltimos dos niveles es lo que Leroi-Gourhan (1971) ha

definido bellamente como el momento de reconciliacion afectiva entre los va-

lores del sujeto (que elige ese determinado estilo) y los de su grupo (que le

impone los limites de tal eleccion).

Ritos de paso y mitos de origen

Los procesos rituales en los que tienen lugar las danzas de conquista corres:

ponden a la armadura definida por Van Gennep (1909) como la de los ritos de

aso. A diferencia de los ritos del ciclo de vida, tienen como principal funcion

marcar el paso del tiempo para los grupos sociales y el paso de dichos grupos

por el tiempo. Algunos autores han preferido designarlos rites de intensifi-

cacion, pues congregan a las colectividades humanas para delimitar particiones

temporales de cierto intervalo. En general se trata de grandes celebraciones

comunales que indican cambios estacionales 0 anuales y seftalan para determi-

nado grupo su transito de un estado de normalidad previo, relativamente

estable y fijo, a otro posterior.

No es raro que a estos rituales grupales se asocien, casi siempre de manera

dependiente, otros rituales del ciclo de vida, sobre todo los que refieren el

paso a la condicion de adulto.

Como todas las secuencias ceremoniales que sefialan el transito de una

situacion social a otra, constan de tres momentos principales. Se inician con

Jos rituales de separacién de la condicion social normal que conducen a los ritos

liminales y constituyen el estadio de marginacién o de intemporalidad social,

para concluir con los ritos de agregacién, por los cuales se retorna a la situacién Tntroduccion: El complejo

normal, pero en un nuevo estado. dancistico-teatral

En nuestro caso, encontramos el siguiente esquema para las danzas de con- de la Conquista

quista. El paso de la condicién normal previa hacia la situacién de mar-

ginaci6n consiste en rituales en los que se privilegia la armonfa grupal, por el

acto ritual de vestirse, la comensalidad colectiva y la armonta coreografica. En.

la fase de marginacién se desarrolla la tematica del conflicto —con todos los

matices: desafios, combates, traiciones, victorias, muertes, etc.— y corres-

ponde al momento en que los actores-danzantes representan personajes del

tiempo mitico. Por wltimo, el retorno a la nueva situacion normal también

implica rituales de armonfa, semejantes a los del inicio.

Como ya lo habia seftalado Turner (1967 y 1968), la fase de marginacién es

lade mayor complejidad ritual y su situacién interestructural aleja a los agentes

de sus roles ordinarios. En esta fase se desarrolla el enfrentamiento dualista ca-

racteristico de las danzas de conquista. La conformacién de los dos bandos en

pugna empobrece y aun desplaza la complejidad de las contradicciones ordi-

natias para, por la via de la riqueza simbdlica, plantear su soluci6n. Esta etapa

liminal revela con claridad la ambigtedad entre el orden y el desorden; por eso

el grupo de los “bufones rituales” desempefia un papel preeminente.

Tas danzas de conquista constituyen, pues, formaciones simbélicas comple-

jas en las que se representan acontecimientos mitico-historicos de conquista,

GrAFica 2. Esquema del ritual de conquista a partir de Van Gennep (1909) y Leach (1976)

Rito de marginacion

TERIODO LININAL

Desarrollo del conflicto ritual

nel tiempo mitico |

por medio de la danza-teatro

Cc v

PERIODO PRELIMINAL PERIODO POSLIMINAL

Situacién de armonta ‘Nueva situacién de armonta

y conflicto ordinarios yy conflicto ordinarios

‘en el tiempo normal en el tiempo normal

A &

t

Rito de separacién. Rito de incorporacion

‘Armonia ritual: ‘Armonfa ritual:

vvestido, comensalidad regreso del locus choristicus,

y traslado de los danzantes comensalidad y desvestido

al locus choristicus de los danzantes

B B

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Capítulo - 7 - Semiologia Musical - R-301-312Document12 pagesCapítulo - 7 - Semiologia Musical - R-301-312MrBlackspawn123No ratings yet

- A Manera de CierreDocument4 pagesA Manera de CierreMrBlackspawn123No ratings yet

- Semblanza Currucular Contreras AvalosDocument1 pageSemblanza Currucular Contreras AvalosMrBlackspawn123No ratings yet

- Tira 1Document2 pagesTira 1Sergio Ramirez MancillaNo ratings yet

- Malinowski - Los ArgonautasDocument27 pagesMalinowski - Los ArgonautasMrBlackspawn123No ratings yet

- Desarrollo y Evolución de La Charanga en Los Estados UnidosDocument20 pagesDesarrollo y Evolución de La Charanga en Los Estados UnidosMrBlackspawn123100% (1)

- Guion Inicial para Podcast EducativoDocument2 pagesGuion Inicial para Podcast EducativoMrBlackspawn123No ratings yet

- The Firehouse Jazz Band - Dixieland Fake BookDocument778 pagesThe Firehouse Jazz Band - Dixieland Fake BookMrBlackspawn123No ratings yet

- Curso-de-Verano-de-Cuerdas OriginalDocument2 pagesCurso-de-Verano-de-Cuerdas OriginalMrBlackspawn123No ratings yet

- Cartel Curso de VeranoDocument1 pageCartel Curso de VeranoMrBlackspawn123No ratings yet