Professional Documents

Culture Documents

2021 SVT Controle

2021 SVT Controle

Uploaded by

Benmohamed ibtihel0 ratings0% found this document useful (0 votes)

33 views4 pagesOriginal Title

2021 svt controle

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

33 views4 pages2021 SVT Controle

2021 SVT Controle

Uploaded by

Benmohamed ibtihelCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 4

EXAMEN DU BACCALAUREAT : =

. SESSION 2021 Session de contréle

REPUBLIQUE TUNISIENNE

Epreuve Sciences Section

MINISTERE DE L’EDUCATION de la vie et de la terre Sciences expérimentales

KKKKK

Les pages sont numérotées de 1/4 a 4/4

PREMIERE PARTIE (8 points)

T- QCM (4 points)

Pour chacun des items suivants (de 1 4 8), il peut y avoir une (ou deux) réponse(s) correcte(s).

Reportez sur votre copie le numéro de chaque item et indiquez dans chaque cas (la ou les deux)

lettre(s) correspondant a la (ou aux deux) réponse(s) correcte (s).

NB : toute réponse fausse annule la note attribuée a l'item

1) Le spermatocyte II a le méme nombre de chromosomes que :

a- ovogonie.

b- ovocyte 1

c- lovocyte Il

d- le premier globule polaire

2) La progestérone est une hormone :

a- sécrétée par le corps jaune.

b- sécrétée par les celluies hypophysaires

¢- qui favorise la formation de la dentelle utérine.

d- qui exerce un rétrocontréle positif sur I'hypophyse.

3) Deux parents sains ont donné naissance a une fille malade; dans ce cas alléle

responsable de la maladie est:

a- récessif liée a X

b- dominant lié AX

c- récessif autosomal

- dominant autosomal.

4) La trisomie 24 est détectée par I'analyse :

a- du sang maternel.

b- du caryotype foetal

c- des protéines foetales

d- de arbre généalogique de le famille

5) Le ganglion spinal renferme des corps cellulaires:

a- bipolaires,

b- unipolaires.

c- multipolaires.

d- unipolaires et multipolaires.

6) La stimulation efficace du fuseau neuromusculaire engendre un potentiel :

a- Gaction au niveau du site générateur.

b- de repos au niveau du site générateur

c- daction au niveau du site transducteur.

d- de repos au niveau du site transducteur.

7} Les organes lymphoides primaires sont le siége de :

a- [a différenciation des lymphocytes.

b- acquisition de limmunocompétence.

- [induction de la réponse immunitaire spécifique.

4d: |a rencontre entre les cellules immunitaires et 'antigéne.

44 a

8) L'interleukine 1 est sécrétée par les =

a- macrophages.

b- lymphocytes B actives.

c- lymphocytes T4 activés.

d- lymphocytes T8 actives.

Il- Immunité de organisme (4 points)

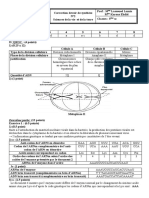

Le document 1 présente deux schémas dinterprétation de deux cellules immunitaires X et Y,

intervenant dans la réponse immunitaire spécifique.

[

noyau

réticulum

endoplasmique

|

|

L

Cellule Y

Cellule X_

Document 1

1) Identifiez, en justifiant votre réponse, les cellules X et Y

2) Précisez la nature de cette réponse immunitaire spécifique.

3) Précisez la relation entre X et Y.

4) Relevez les particularités structurales de la cellule Y en rapport avec sa fonction.

5) Réalisez un schéma légendé de la molecule sécrétée par la cellule Y.

DEUXIEME PARTIE (12 points)

I- Fonction reproductrice chez l'homme (5points)

Afin d’étudier certains aspects de la régulation de la fonction reproductrice masculine, on réalise des

expériences sur des mammiféres males dont la fonction reproductrice est comparable a celle de

"homme.

Experience 1 et 2

Les expériences 1 et 2 sont réalisées sur deux mammiféres males non pubeéres M1 et M2.

Les expériences et les résultats obtenus sont ‘bresentés par le document 2.

Expériences

ions réguliéres d'une hormone

loactive Hy a

Injections réguliéres dune hormone _| La radioactivité est détectée au niveau de |

radioactive H» & M2. | la paroi du tube séminifére.

Document 2

4) En vous référant au document 2 et en faisant appel & vos connaissances, identifiez les hormones

H, et Hp ainsi que les cellules cibles de chaque hormone

+ Expérience 3

(On suit, au cours du temps, la variation des taux plasmatiques de hormone H, et de Ia testosterone

chez un mammifére male pubére M3.

Le document 3 présente les résultats obtenus

|

=

Document 3

2) A partir de l'analyse du document 3 et en faisant appel 2 vos connaissances, dégagez la relation

fonctionnelle entre les structures sécrétrices de ces deux hormones.

Taux plasmatiques dhormones (ngml.")

—*

testostérone

‘temps (heures)

214 @

“> Expérience 4

Chez un mammifére male pubére M4, on [taux de hormone H1 (na.mL")

suit, au cours du temps, la variation des

taux plasmatiques de Phormone H; avant et

aprés castration, suivie d'une injection ie

diinhibine puis, de testostérone. |

Le document 4 présente les résultats | 6

obtenus. | 3. |

3) A partir de analyse du document 4 et en | © tb & Fp ens heures)

inlégrant vos connaissances, expiquez | ° f 1 1% @ #% 30%

lesirésultats obfenus. | castration injection de injection de la

— Tinhibine _ testostérone |

Document 4

4) A partir des informations tirées précédemment et en faisant appel a vos connaissances, expliquez,

@ l'aide d'un schéma fonctionnel le mécanisme de la régulation de la fonction endocrine testiculaire

chez l'homme.

Il- Neurophysiologie (7 points)

Pour comprendre les caractéristiques de la transmission neuroneuronique, on réalise des séries

d’expériences sur des structures nerveuses isolées et placées dans un liquide physiologique

contenant des ions calcium comme le présente le document 5.

Neurone Ne n Neurone Ni

Sb & [8 St,

re

Liquide physiologique | Nourone M

contenant des ions Ca®*

L oo 0, 01, Op et Or : oscilloscopes

Document 5

+ Premiére série d’expériences

Le document 6 présente des expériences réalisées sur les neurones N, et Nz ainsi que les

enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes Q;, 02 et Os

sri Enre its obtenus au niveau de Posci

Expériences “O. = obtenus au niveau de |

didp (nv dp (mv) gp env}

4 | Stimulation 45 |

| efficace St, |“

| Ue 1 x |

temps (ms) | temps (ms teas)

| | ap (mvp dp (ivy agp (mv)

2 Stimulation |

| efficace Sty | |

| 7 I | 333-—~_—_

| temps (ms) temps (ms) | temps (ms)

Document 6

34

4) A partir de analyse du document 6 et en faisant appel a vos connaissances

a- déduisez la nature des synapses N,-M et N:-M.

b- dégagez une propriété commune des potentiels enregistrés,

¢- déterminez, en justifiant votre réponse, le nombre minimal de stimulations efficaces

mobilisant les deux synapses N,-M et Nz-M pour obtenir un potentiel d’action au niveau de

oscilloscope O.

2) A partir des informations précédentes, expliquez le réle du neurone M

+ Deuxiéme série d’expériences

Trois neurotoxines T1, T2 et T3 sont utilisées pour étudier le mécanisme du fonctionnement de la

synapse N.-M. Pour cela on remplace le liquide physiologique du document 5 par un liquide

Physiologique contenant des ions calcium radioactifs puis on porte la stimulation St; dans trois

conditions expérimentales différentes, Ensuite,

- on enregistre les phénoménes électriques au niveau des oscilloscopes O et Os,

= oncherche Ia radioactivité dans élément présynaptique,

- on dose le GABA dans la fente synaptique No-M.

Les expériences et les résultats obtenus sont présentés par le document 7.

Résultats

| g | Tauxdu ) Enrogistrement

| Expériences auniveaude — | adioactivité GABA | au niveaude

Foscilloscope © dans la | oscilloscope

L | Présynaptique | fente oO,

= ST)

d Presence at tei

timulation St, |

Stimulation St, | |

| emer |

~ ldap (mv) | rT dp (mv) |

Adcition dune neurotoxine 11 | |

dans le liquide physiologique, | *

|?) suivie de la stimulation St, ‘absence Na | el

| _ _ Temps

I | dap or)

|__| Injection d'une neurotoxine T2 | |

| 3| dans 'éiément présynaptique, | 2 présence Nul |

|| suivie Ge la stimulation St, mame ;——

imps (me

rene S)

‘dap (mv)

Injection d'une neurotoxine T3, | |

4, ayant une structure proche de boas |

celle du GABA, dans la fente | présence | male

synaptique, suivie de la |

|_| stimulation St, | ~_femes (m8)

oo Document 7 -

3) A partir de exploitation du document 7 et en faisant appel 4 vos connaissances

a- expliquez les résultats obtenus et dégagez l'effet de chacune des neurotoxines T1, T2 et T3

b- expliquez le mécanisme du fonctionnement de la synapse N,-M.

44

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- L'étoile SVT - 4scDocument290 pagesL'étoile SVT - 4scBenmohamed ibtihel82% (22)

- L'étoile SVT - 4scDocument290 pagesL'étoile SVT - 4scBenmohamed ibtihel82% (22)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Première Partie: (8 Points) : Me Me ÉmeDocument3 pagesPremière Partie: (8 Points) : Me Me ÉmeBenmohamed ibtihelNo ratings yet

- SérieDocument5 pagesSérieBenmohamed ibtihelNo ratings yet

- Controle 1 21 22Document4 pagesControle 1 21 22Benmohamed ibtihelNo ratings yet

- Le Condensateur Bac Sc.M.T.inf.-ConvertiDocument6 pagesLe Condensateur Bac Sc.M.T.inf.-ConvertiBenmohamed ibtihelNo ratings yet

- Complet 1Document199 pagesComplet 1Benmohamed ibtihelNo ratings yet

- 3ème Année Le Pouvoir de L'imageDocument3 pages3ème Année Le Pouvoir de L'imageBenmohamed ibtihel95% (21)