Professional Documents

Culture Documents

Panizza (Comp.)

Panizza (Comp.)

Uploaded by

Roc Solà0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views64 pagesOriginal Title

Panizza (comp.) copia

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views64 pagesPanizza (Comp.)

Panizza (Comp.)

Uploaded by

Roc SolàCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 64

8 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA

X. Las continuidades discursioas de la ruptura menemista

Sebastidn Barros .... 351

Bibliografia. Papen. 383

Lista de colaboradores 415

Indice de nombres y conceptos...... oe 419

Frees oe fra> foninge (piolal

i“ pein ow ye Le br Leomen

y

PE deeS, ay

(

INTRODUCCION.

EL POPULISMO COMO ESPEJO

DE LA DEMOCRACIA

Francisco Panizza*

INTERPRETANDO EL POPULISMO

Se ha vuelto casi un cliché comenzar a escribir sobre el popu-

lismo lamentando la falta de claridad acerca del concepto, y po-

niendo en duda su utilidad para el andlisis politico." El popu-

lismo constituye un concepto controvertido, y los acuerdos

respecto de qué significa y quién califica como populista resul-

tan dificiles ya que, a diferencia de otros conceptos también con-

trovertidos ~como el de democracia-, se ha vuelto una atribu-

ci6n anal

actores politicos se identificaria con gusto.? Pero a no ser que

realicemos un gesto brechtiano y suprimamos al pueblo, el po-

fica mas que un término con el cual la mayoria de los

* Quiero agradecer a Benjamin Arditi por sus comentarios sobre este ensayo

y a Juliet Martinez por su ayuda en la edicién del manuscrito,

+ Veanse, por ejemplo, Maria Mackinnon y Mario Alberto Petrone (eds.),

Populism y neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta, Buenos

‘Aires, Eucieba, 1998; Alan Knight, "Populism and Neo-Populism in Latin Ame-

rica, Especially Mexico”, en Journal of Latin American Studies, vol. 30, nim. 2,

1998, pp. 223-248; y Kenneth Roberts, “Neoliberalism and the Transformation

of Populism in Latin America: The Peruvian Case”, en World Politics, vol. 48,

rim. 1, 1996, pp. 82-116. ‘

7] término “populista” fue usado originalmente en Estados Unidos, a me-

diados de la década de 1890, en referencia al Partido del Pueblo, pero desde

‘entonces casi ningtin movimiento o lider ha reconocido ser “popuilista”. En el

lenguaje politico corriente, el término posce tna connotacion negativa, al estar

estrechamente asociado com términos como demagogia y prodigalidad econé-

‘mica, que indican irresponsabilidad econdmica o politica

9

10 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA

pulismo forma parte del paisaje politico modemo, y va a seguir

siendo asi en el futuro. Sin embargo, aunque no hay acuerdo

académico respecto del significado del populismo, es posible

identificar un micleo analitico en torno al cual existe un grado

significativo de consenso. Este nicleo es teéricamente elegante

y, como muestran las contribuciones que integran este volumen,

brinda la base para un rico andlisis empirico. Luego de examinar

brevemente las principales aproximaciones al populismo, voy a

presentar su niicleo analitico a partir de tres elementos: un modo

de identificacién, un proceso de nominacién y una dimensién dela

politica. En las préximas secciones analizaré las condiciones de

emergencia del populismo y tres cuestiones clave para enten-

derlo: gquién es el pueblo? ;Quién habla en nombre del pueblo?

De qué manera tiene lugar la identificacién populista? Iustraré

mis argumentos con referencias a casos de politicas populistas

que nos ofrecen los colaboradores de este libro, asi como con

ejemplos tomados de estudios sobre el populismo en América

Latina y otros lugares. Voy a finalizar esta introduccién con al-

gunas reflexiones acerca de las relaciones entre politica, popu-

lismo y democracia.

2QuE Bs BL PoPULISMO?

‘iene poco sentido intentar resumir los numerosos estudios sobre

popullismo de la ya vasta literatura académica cobre el tema. Sin

embargo, como parte de la investigaci6n intelectual que conduce

al micleo analitico del concepto, resulta importante distinguir tres

modos de aproximacién al populismo, que a su vez tienen impor-

tantes variaciones internas. El propésito de este panorama general

no es examinar en detalle las diferentes teorfas acerca del popu-

lismo, sino més bien destacar los problemas planteados por los

diferentes enfoques, asi como también centrar la atencién en algu-

nos supuestos compartidos que seran examinados en mayor deta-

lle en la discusi6n en torno al nticleo analitico del concepto. Con

INTRODUCCION u

este propésito voy a dividir los enfoques del populismo en tres

grandes categorias: a) generalizaciones empiricas; b) explicaciones

historicistas; y c) (siguiendo a Stavrakakis en el capitulo 1x de este

libro) “interpretaciones sintomiticas”.

El enfoque empirista analiza supuestos casos de populismo

intentando extraer una serie de caracteristicas definitorias posi-

tivas que podria ofrecer un grupo distintivo de atributos para

caracterizar el fenémeno. Uno de los primeros ejemplos de este

enfoque es la definicién que hace Peter Wiles del populismo,

que incluye 24 caracteristicas diferentes, que, a menos que se

nos explique cual es su relacién mutua, deja sin sentido la cate-

gorizacion.® Otros académicos hacen una lista mas limitada de

atributos, y los combinan en una definicién descriptiva poco rigu-

rosa, pero los resultados no son mucho més reveladores.* Algu-

nos estudios empfricos del populismo construyen tipologias del

concepto. Pero, si bien las tipologfas juegan un rol itil en los

anélisis politicos, si no se las construye en torno a un niicleo con-

ceptual, no pueden explicar el elemento comuin que liga sus ele-

mentos, sin el cual permanecerian heterogéneos. Al utilizar el

término populismo, la mayoria de los observadores supone que

el elemento comuin existe, pero por lo general Io hace de manera

implicita e intuitiva en lugar hacerlo de manera explicita y anali~

> Peter Wiles, “A Syndrome, Not a Doctrine: Some Elementary Theses on

Populism”, en Ghita fonescu y Emest Gellner (eds), Populism: Its Meaning and

National Characteristics, Londres, 1969, pp. 166-179 [trad. esp.: “Un sindrome,

xo una doctrina. Algunas tesis clementales sobre el populismo”, en Ghita 1o-

nescu y Emnest Geliner(eds.), Populism. Sus significado y caracteritons naciona-

les, Buenos Aires, Amorrort, 1969].

+ La siguiente caracterizacion del populismo latinoamericano es ipica de este

enfoque empirico-descriptivo: "El populismo fue un estilo expansivo de reali-

Zar campanas electorales por parte de politicos pintorescos y earismaticos, que

podian atraer masas de nuevos votantes a sus movimientos y mantener inde-

Finidamente su lealtad, aun después de muertos. Inspiraban en sus seguidores

tun sentimiento de nacionalismo y orgullo cultural, yprometian tambign darles

tuna vida mejor”. Michael Conniff, “Introduction”, en Michael Conniff (ed),

Populism in Latin America, Tuscaloosa y Londres, 1999, p.4.

2 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACTA,

tica. Sin embargo, tales supuestos no son de ninguna manera

justificables por si mismos.

Un segundo enfoque consiste en vincular el populismo con

un determinado perfodo hist6rico, formacién social, proceso his-

t6rico © conjunto de circunstancias hist6ricas. Tipica de esta in-

terpretacién historicista es la vasta literatura sobre populismo

latinoamericano que restringe el término a la época dorada de la

politica populista, que se extiende desde Ia crisis ecanémica de

la década de 1930 hasta la desaparici6n del modelo de desarrollo

de industrializacién mediante la sustitucién de importaciones

(ist) a fines dela década de 1960. Este enfoque destaca la fuerte

asociaci6n entre la politica populista ~como una alianza de clases

bajo la conducci6n de un lider carismatico como Juan Domingo

Peron en la Argentina, Gettilio Vargas en el Brasil y Lazaro Car-

denas en México- y la estrategia de desarrollo mediante la 151.

Aunque el gran ntimero de regimenes populistas.que goberna-

ron la regién durante ese perfodo debe ser explicado, esta inter-

pretaci6n limitada del populismo no logra justificar sus limites

geograficos y temporales estrechos y autoimpuestos, que exclu-

yen casos anteriores y posteriores de populismo en América La-

tina y en otros lugares.

+ Peter Worsley, “The Concept of Populism”, en Ghita Ionescu y Ernest

Gellner (eds.), Populism: Its Meaning and National Characteristics, Londres, 1969,

243 [trad. esp.: Populismo. Sus significados y caracteristicas nacionales, Buenos

‘Aires, Amorrortu, 1969]

© Asi, por ejemplo, la afirmacién de Paull Drake segiin la cual el populismo

latinoamericano ha exhibido tres rasgos interrelacionados: “Primero, ha estado

dominado por un liderazgo paternalista, personalista, y a menudo carismsti-

co, y una movilizacién verticalista. Segundo, ha implicado la incorporacién,

muuiticlasista de las masas, especialmente trabajadores urbanos, pero también

sectores de la clase media. Tercero, los populistas han puesto el énfasis en pro-

gramas de desarrollo integracionistas, reformistas y nacionalistas para que el

‘Estado promoviera en forma simultanea medidas redistributivas para los par-

tidarios populistas, y, en la mayoria de los casos, la industrializacion mediante

‘a sustitucién de irsportaciones”. Paul Drake, “Chile's Populism Reconsidered,

3920-19903", en Michael Conniff (ed.), Populism in Latin America, Tuscaloosa y

Londres, 1999, p. €3.

INTRODUCCION B

En contraste con los enfoques anteriores, una lectura sinto-

matica del populismo incorpora algunos de los rasgos que carac-

terizan al populismo segiin los enfoques empirico e historicista,

pero justifica su inclusién en funcién del nticleo analitico del con-

cepto sobre la base de Ja constituci6n del pueblo como un actor

politico” Este enfoque entiende al populismo como un discurso

anti statu quo que simplifica el espacio politico mediante la di

sién simbélica de la sociedad entre “el pueblo” (como los “de

abajo”) y su “otro”.® De més esta decir que las identidades tanto

del “pueblo” como del “otro” son construcciones politicas, consti-

tuidas simb6licamente mediante la relacién de antagonismo, y no

categorias sociolégicas. El antagonismo es, por lo tanto, un modo

de identificaci6n en el cual la relaci6n entre su forma (el pueblo

como significante) y su contenido (el pueblo como significado)

esta dada por el propio proceso de nominacién -es decir, de esta-

blecimiento de quiénes son los enemigos del pueblo (y por lo

tanto, de quién es el propio el pueblo)-. Una dimensién anti statu

quo es esencial al populismo, ya que la constitucién plena de las

identidades populares necesita la derrota politica del “otro”, el

cual es percibido como opresor 0 explotador del pueblo, y por lo

tanto como el que impide su presencia plena. El contenido especi-

fico de una determinada apelacién populista varia segtin las dife-

rentes maneras en que se define esta relacién antagénica. El “otro”,

en oposicién al “pueblo”, puede ser presentado en términos poli-

ticos o econémicos 0 como una combinacién de ambos, signifi-

7 Tomo el término “sintomstico”, del capitulo de Stavrakakis de este libro,

para referirme a un enfoque no esencialista, basado en una conceptualizacion

formal del populismo que identifica su sujeto ~el pueblo- mediante el proceso

constitutivo de nominacién.

* Esta definicién sigue el trabajo fundamental de Ernesto Laclau sobre po-

pulismo “Towards a Theory of Populism”, en Ernesto Laclau, Politics and [eo

logy in Marxist Theory, Londres, 1997 (trad. esp.: Politica e ideologia en la teoria

marxista, México, Siglo 20a, 1978). Para su nocién de antagonismo véase New

Reflections on the Revolution of Our Time, Londres, 1990, pp. 5-41 (trad. esp: Nue-

‘us reflexiones sobre la revoluci6n de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Vision,

2000]. Véase también su contribucisn a este volumen.

4 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA,

cando “la oligarquia”, “los politicos”, un grupo étnico o religioso

dominante, “los insiders* de Washington”, “la plutocracia”, o cual-

quier otro grupo que impida al pueblo lograr la plenitud. El anta-

gonismo entre el pueblo y su otro, y la promesa de plenitud una

vez. vencido al enemigo, se presentan claramente en la siguiente

cancién popular, cantada en el Perit por partidarios de la Alianza

Popular Revolucionaria Americana (arra), uno de los partidos

populistas histéricos de América Latina:

Aprista por siempre adelante,

aprista debemos luchar.

La oligarqufa finalmente seré derrotada,

xy habra felicidad en nuestra patria?

El populismo es, por lo tanto, un modo de identificaci6n a dispo-

sicin de cualquier actor politico que opere en un campo discur-

sivo en el cual la nocién de soberania del pueblo y su corolario

inevitable, el conflicto entre los poderosos y los débiles, constitu-

yan elementos centrales de su imaginario politico. Como afirma

Ross Perot con gran claridad: “Nosotros [el pueblo] somos los

propietarios de este pais”, una afirmacién repetida con un efecto

més ret6rico por el lider venezolano Hugo Chavez: “Declaro al

pueblo venezolano como el tinico y verdadero duefio de su sobe-

ranfa, Declaro al pueblo venezolano como el verdadero duefio de

su propia historia”!

* Los insiders son personas que son miembros de los think tanks, organiza

ciones politicas, grupos de lobby y otros grupos que influyen y deciden sobre

la politica. [N. dela T]

° Tomado de Imelda Vega Centeno, Aprismo popular: mito, cultura e historia,

Lima, Tarea, 1986, p. 80.

10 Esta es una version modificada de la definicién de Michael Kazin sobre

populismo como un “modo de persuasién”, en Michael Kazin, The Populist Per-

suasion: An American History, Ithaca y Londres, 1995.

1 La cita de Perot se encuentra en Dennis Westlind, en The Politics of Popu-

lar Identity: Understanding Recent Populist Movements in Sweden and the United

States, Lund, 1996, p. 175. La cita de Chavez es de Luis Ricardo Davila, “The

—

INTRODUCCION 6

La nocién de pueblo soberano como un actor que mantiene una

relacién antagénica con él orden establecido, como el elemento cen-

tral del populismo, tiene una larga tradicién en las obras sobre la

temética. Edward Shils afirm6 que el populismo implica la acepta~

cién de dos principios fundamentales: la nocién de la supremacia

de la voluntad del pueblo y la nocién de la relacién directa entre el

pueblo y el gobierno. Al elaborar las ideas de Shils, Peter Worsley

resumid este rasgo comiin cuando observé que, en su acepcién me-

ros precisa, el término “populismo” se ha utilizado para describir

cualquier movimiento que invoque el nombre del pueblo.® Mas re-

cientemente, Margaret Canovan propuso una definicién de popu-

lismo que comparte con Worsley, Shils y Laclau el argumento se-

gin el cual la constitucién de identidades populares es central en la

apelacién populista, al afirmar que el populismo en las sociedades

democraticas modermas “es entendido més como una apelacién al

‘pueblo’ contra la estructura de poder establecida, asf como tam-

ign contra las ideas y los valores dominantes de la sociedad”.

La afirmacién de los populistas de que encarnan la voluntad

del pueblo no es precisamente nueva ni original. Las nociones de

“pueblo” y de “soberania popular” son centrales en as narrativas

de la modernidad politica, y como observa Canovan- estén rela-

cionadas con cuestiones claves sobre el significado y la naturaleza

de la democracia. Ademés, en la politica moderna, practicamente

todo discurso politico apela al pueblo o dice hablar en nombre del

pueblo, lo que harfa imposible distinguir entre entidades politicas

populistas y no populistas. Pero si queremos permanecer dentro

de una nocién no esencialista del populismo, debemos estar de

acuerdo en que “el pueblo” no posee un referente fijo, ni un signi-

Rise and Fall of Populism ia Venezuela”, en Bulletin of Latin American Research,

vol. 19, nim. 2, 2000, p. 236.

Edward Shils, The Torment of Seereey: The Background and Consequences of

American Security Policies, Londres, 1956, pp. 98-104.

3 Peter Worsley, op. vty p. 282.

Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces if

Democracy”, en Political Studies, vol. xxvii, 1999, pp. 2-16.

16 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA

ficado esencial, lo cual equivale a coincidir con el argumento de

tipo “Humpty Dumpty” segtin el cual el término significa lo que

aquellos que lo utilizan eligen que signifique.® Sin embargo, afir~

ficado esencial o un refe~

rente fijo no equivale a decir que no posee ningtin significado.

Quiere decir, en cambio, que su significado esta constituido por

el propio proceso de nominacién, o, como plantea Oscar Reyes

mar que “el pueblo” no posee un si

en el capitulo 1v, que esté determinado por un proceso de nomi-

nacién que determina de manera retroactiva su significado.

Worsley observa que las apelaciones al pueblo adoptan y dejan

de lado formas de identificacion existentes como “trabajadores, cam-

pesinos/granjeros, micro emprendedores, miembros de tribus;

cualquier persona humilde, amenazada, xen6foba [...] ofreciendo

a todos ellos una nueva identidad comtin transversal [...], el

Volk”.16 Este doble proceso de des-identificacién y re-identificaci6n

~el “adoptar y dejar de lado” al que hace referencia Worsley- es

central en la constitucién de las identidades colectivas. Chantal

Mouffe (capitulo 11) destaca la importancia del antagonismo en el

proceso de deconstruccién y reconstrucci6n de las identidades

colectivas cuando afirma contra todos aquellos que consideran

que la politica puede ser reducida a motivaciones individuales

y que esté conducida por la persecucién de intereses personales—

que los populistas son perfectamente conscientes de que la poli-

tica consiste siempre en la creacién de un “Nosotros” versus un

“Bllos”. En su forma extrema, el antagonismo puede incluir algin

elemento de violencia fisica. En su andlisis del nacionalismo pa-

35 Coincido con Dave Lewis en que es imposible brindar un conjunto de

riterios positivos, por més mfnimo que sea, que permanezca igual en todas las,

circunstancias contrafactuales en la definicién de los grupos de identidad. Por

Jo tanto, la nica definicién adecuada para tal grupo es que esta constituido

por aquellos individuos o grupos que o bien se han identificado a si mismos 0

bien han sido identificados por otros como constituyend dicho grupo. Dave

Lewis, en “Fantasy and Identity ~ the case of New Age Travellers”, trabajo

reparado para la conferencia Identification and Politics Workshop Il, Univer

Sidad de Essex, Colchester, Gran Bretafia, 23 y 24 de mayo de 2002.

1 Peter Worsley, op. cit, p. 242.

INTRODUCCION v7

lestino, Glenn Bowman (capitulo v) expone cémo la violencia

juega un rol constitutivo en la formacién de las identidades nacio-

nalistas. Pero el antagonismo no tiene que ver necesariamente con

Ja violencia fisica, ni siquiera con la amenaza de violencia. Es, mas

bien, una forma de identificacién. Como sostiene Ernesto Laclau

en el capitulo r, la constituci6n de la frontera politica entre “los de

abajo” y los poderosos requiere que las particularidades que for~

man el significante “el pueblo” se conviertan en elementos de una

cadena de equivalencias en la cual sélo tienen en comtin la propia

relacién de antagonismo. En otras palabras, sélo podemos nom-

brar al pueblo al nombrar a su “otro” ya que, parafraseando a

Bowman, al oprimir a todos ellos, el opresor simulténeamente

convierte a todos ellos en “lo mismo”.

El rol constitutive del antagonismo en el proceso de identifi-

cacién puede ilustrarse mediante los acontecimientos del 11 de

septiembre de 2001. Los habitantes de Estados Unidos estan pro-

fundamente fragmentados por raza, clase, género, religi6n y otros

marcadores de la identidad. Antes del 11 de septiembre, también

estaban politicamente muy divididos, después de una eleccién

que plantes serias dudas sobre la legitimidad de la victoria de

George W. Bush. Sin embargo, el ataque terrorista del 11 de sep-

tiembre suspendié temporalmente la red de diferencias de la so-

dad estadounidense, e hizo que la gente de Estados Unidos se

identificara a si misma como “estadounidense” ~esto es, como un.

tinico pueblo amenazado (en este caso) por un enemigo externo

violento-. Seria erréneo, sin embargo, equiparar la atroz violencia

fisica del ataque del 11 de septiembre a la constitucién de una re-

lacién de antagonismo. El propio ataque fue un acontecimiento

material que sdlo adquirié su sentido al ser situado dentro de un

determinado marco discursivo en el cual se constituyé la relacién

de antagonismo. No fueron los aviones estrellandose contra el

World Trade Center, sino la famosa frase del presidente Bush: “O

estan con nosotros, o estén con los terroristas” lo que cristaliz6

este antagonismo. En su dicotomizacién del espacio politico, Bush

borré todas las diferencias internas entre la gente de Estados Uni-

18 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMUCKACIA

dos y la constituy6 en un “Nosotros” colectivo contra un “Otro

‘Terrorista’. En esta formulacién, el valor positivo del “Nosotros”

no deriva tanto de la oposici6n abstracta entre “nosotros y ellos”,

sino més bien del valor normativo implicito en la propia nomina-

cién del “ellos” como los terroristas. El terror, y no un “ellos”, es el

exterior constitutive del “Nosotros” de Bush.

El proceso de nominacién -el “Nosotros” de Bush~ no creé un,

pueblo estadounidense partiendo de cero, ya que obviamente exis

ia una identidad estadounidense antes del 11 de septiembre. Como

observa Sebastién Barros (capitulo x), la novedad nunca es comple-

tamente nueva, sino que siempre carga con los rastros de la relativa

estruckuralidad del orden dislocado, que establece sus condiciones

de produccién y recepeién. Aunque la sociedad estadounidense es-

taba sujeta a diferentes formas de dislocaci6n y fragmentacién an-

tes del 11 de septiembre, era, no obstante, una sociedad en la cual

las relaciones sociales estructuraban identidades relativamente es-

tables. Esto significa que el proceso de constitucion por parte de

Bush del “Nosotros” de la identidad estadounidense se basé par-

cialmente en formas existentes de patriotismo estadounidense y en

versiones previas de qué significa ser estadounidense. Y, sin em-

argo, la nominacién de Bush no fue s6lo la recuperacién de una

identidad ya completamente constituida. También redefini6 cual

era el significado de ser estadounidense. Como expuso en su dis-

curso del Estado de la Unién en enero de 2002, tal vez ignorante de

las plenas implicancias de su comentario: “Sin embargo, después de

(que Estados Unidos fuera atacado, fue com si la totalidad de nuestro pais

‘se hubiera mirado al espejo y hubiera visto su mejor ser”. Exa él, por su-

puesto, quien sostenia el espejo para que la gente se identificara y

diera sentido al 9/11. Y él utiliz6 el espejo de la identificacién para

redefinir lo que significa ser estadounidense. Sorprendentemente

para un individualista de derecha, el pueblo estadounidense de

Bush inclufa objetivos colectivos y autosacrificio de un modo que

nos recuerda la frase de Kennedy, tan difamada por la derecha li-

bertaria: “No se pregunten qué puede hacer el pais por ustedes;

pregtintense qué pueden hacer ustedes por su pais”.

INTRODUCCION 9

Se nos zecordé que somos ciudadanos, con obligaciones unos ha-

cia otros, hacia nuestro pais, y hacia la historia. Comenzamos a

pensar menos en los bienes que podemos acumular, y mas en el

bien que podemos hacer. Durante demasiado tiempo nuestra cul-

tura ha dicho: “Si lo hace sentir bien, hégalo”. Ahora Estados

Unidos esté abrazando una nueva ética y un nuevo credo: “jAde-

lante!”. En el sacrificio de los soldados, en la fuerte fraternidad

de los bomberos y en la valentia y la generosidad de los ciudada-

nos comunes, hemos vislumbrado c6mo seria una nueva cultura

de la responsabilidad. Queremos ser una nacién que sirva a obje-

tivos mayores que el individu.”

El “Nosotros” colectivo nombrado por Bush estaba lleno de ambi-

giiedad, ya que daba por sentado de quién hablaba cuando di

dié el espacio politico entre “ellos y nosotros”. {Se referfa el “No-

sotros” al pueblo estadounidense? Y en caso de que asi fuera, 2a

todo el pueblo o sélo una parte? jIncluia personas que no fueran

estadounidenses? En caso de que asf fuera, gquiénes eran estas

otras personas? ,Occidente? Aquellos que comparten los valores

estadounidenses? zAquellos que, independientemente de sus va~

lores, estan contra el terrorismo? Interrogantes similares surgen

respecto del “otro-elllos” terrorista. La ambigiiedad de la expre-

sién inundé la divisién “con nosotros © contra nosotros” con una

gran riqueza de significados. Sin embargo, Bush fij6 el significado

de los acontecimientos del 11 de septiembre dentro de una deter-

minada tradicién ideolégica. Al declarar que el hecho fue obra de

personas malvadas y un ataque contra la libertad, cristaliz6 el sen-

tido del 9/11 en términos de un absoluto moral que identificaba a

Estados Unidos como la encarnacién de la libertad, el principal

significante del discurso politico estadounidense.** La fuerza

¥ Tomado del discurso del Estado de la Union del presidente Bush del 29

de enero de 2002,

8 Bush present6 el ataque del 11 deseptiembre como un ataque a la libertad

cen varios discursos. Por ejemplo, en su discurso del Estado de la Unién dijo:

20 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA

constitutiva del sentido dado por Bush al 9/11 como un ataque a la

libertad fue reforzada, mas que debilitada, por su uso del término.

“libertad”? Para el pueblo estadounidense, traumatizado por el

ataque, constituyé una respuesta simple al interrogante complejo

de por qué el ataque y por qué a ellos.

La constitucién que hace Bush de un antagonismo discursivo

entre “ellos y nosotros” ¢1o convierte en un populista? Una lectura

no esencialista del populismo se mezcla torpemente con intentos

de designar a ciertos politicos o partidos como “populistas”, aun-

queen la préctica resulta dificil no hacerlo. El populismo se refiere

@ modos de identificacién y no a individuos 0 partides. Como se-

fialé Michael Kazin, e'uso del término “popillista” no deberia ser

entendido para indicar que sus sujetos eran populistas, en la ma-

nera en que eran sindicalistas 0 socialistas, demécratas liberales o

republicanos conservadores, sino més bien para indicar que toda

esta gente utiliz6 el populismo como_un modo flexible de persua-

sin para redefinir al pueblo y a sus adversarios.”° Y decir modo

de persuasién equivale a decir modo de identificacién, ya que uno

ya no es “la misma persona” después de haber sido persuadido

de una determinada proposicién2!

EI “otro” de la guerra contra el terrorismo planteada por Bush

se refiere a un enemigo principalmente externo, definido en térmi-

nos de maldad, y no como el opresor del pueblo estadounidense,

pero, como observamos antes, su significado tltimo nunca resulta

claro. La biisqueda de supuestos terroristas dentro de Estados Uni-

dos, las sospechas despertadas por los estadounidenses arabes, los

lamamientos al pueblo a estar alerta en sus casas y la detencién

“La historia ha llamado a Estados Unidos y sus aliados a la accién, y es nuestra

responsabilidad y nuestro privilegio pelear la lucha de la libertad”.

' Aunque compartida y disputada por la derecha y la izquierda estadount-

denses, la apelaciGn a la libertad y la oposici6n a la interferencia del gobierno

se destacan particularmente en ei populismo de derecha. Véase el capitulo de

Joseph Lowndes, p. 201 en este volumen, y Michael Kazin, op. cit.

® Michael Kazin, op. cit, pp. 23.

2 Peter Worsley, op. eit, p. 217.

INTRODUCCION 2

sin juicio de residentes estadounidenses practicamente como pri-

sioneros de guerra sugieren que, en efecto, existe un enemigo

adentro. Tal vez en el discurso de Bush no haya rastros del con-

flicto entre el pueblo y la minorfa privilegiada, que lo sefalaria

como un modo de identificacién populista. Pero en sus discursos

sobre el 11 de septiembre hay muchas apelaciones a los estadouni-

denses comunes como un pueblo virtuoso, lo cual es parte de la

tradici6n populista del pais.” Y, aunque “el pueblo” puede ser un

significante vacio sin ningsin significado fijo, como sefiala Joseph

Lowndes en el capitulo vr, siempre evoca los rastros de un deter-

minado contenido moldeado por el lenguaje y la historia.

Las CONDICIONES DE EMERGENCIA DEL POPULISMO

Las prdcticas populistas surgen a partir del fracaso de las institu-

ciones sociales y politicas existentes para confinar y regular a los

sujetos politicos dentro de un orden social relativamente estable.

Es el lenguaje de la politica cuando no puede haber politica en su

forma habitual: un modo de identificacién caracteristico de tiem-

pos de inestabilidad y desalinéamiento, que implica el restableci=

miento de las fronteras sociales conforme a lineamientos diferen-

tes de aquellos que previamente habian estructurado a la sociedad.

Es una apelacién politica que busca cambiar los términos del dis-

curso politico, articular nuevas relaciones sociales, redefinir las

nuevas identidades.

fronteras politicas y constit

Para explorar con mayor profundidad el proceso mediante el

cual la politica populista puede apoderarse de una formacién po-

Iitica, es necesario analizar la noci6n de “cadena de equivalencias”

2 Asi, por ejamplo, el siguiente extracto del discurso del Estado de la Unién

‘de Bush de 2002: “El pueblo estadounidense ha respondide magnificamente,

con coraje y compasién, fortaleza y resolucidn. Al reunirme con los héroes,

abrazar a las familias y mirar las caras cansadas de los socorristas, me senti

admirado del pueblo estadounidense”.

-yor "4 “56r “s0xp407 & wsooywOsRY, eoLEMY HOT HE ISNdeg

pa) sjuuo [OMIA uo ‘,nuag ut wsHINdog OI NAC QL, “UPIS OAS ve

{8661 ‘SOprea “euoysoIeg “eSzxs2p jap yeuopr mu suzy sonAWY =ds9 "peN]

-dog61 ‘saxpuoy ‘aissapor7 fo auoyouy wy “spusy Suspuo) TOupseD PIEMOH soprouoses Ue9s eI

“p18008 ugroeo1qn ns v 0 oo1ng UOStHO Ns & ‘up!SYTAX Ns v “Ose NS

¥ opigep sopesuasaudax opis uey vounu anb soyanbe anb zgnazad

qe ‘uo1ejuasardaz vy ap ozuarwwo> Jo UoD 794 anb oUDH UDIqUIEL,

‘eaamy ,zemdod,, pepnuapy eun xeydope ezed sapepnuapr sen33

uv sns ap aytad vy & vlodsep as jeno ey ue ugDeUssardar ap sisu>

| Bun UoD OJ9s Jaa anb ouey ou owusindod [9 ‘Jey “eoRIIod epuase

|e] wa sepmput ueqeyso ou ayouretazid onb sauonsond op UO!

-ezuijod vy £ se283[od sepepauap! seaanu ap tigianifisuo> e] owo>

xofowt asrepuayua opand ,,rey1edsep,, Ja ored “,s11e eqeise eX, anb

eptoauuope pepyuap! eun azaiSns reyradsop Jap wiOsPIaUE e'}

seluPMINYM | ap sosvoarcuy 9 soBeA

soasap soj ap [tistidyy ugioeoyqnd eum ap sezqeyed ua] royenp £

ourardns ajazdzpniy owo> oasis, “pred [OP VEAV op OOIST 19?

<3, £ sopepuns [> ‘ozz01, ef ap ee HEY IOHIA anb eussyye opuEN>

ufaig aaaig rod opesytduiale sa yoddys aysq 521

& ,sexopeleqed 50] ¥ guradsap,, uosaq sojend se] unges sustuosed

sojueyrur sonSquv soy ap souoreusye sey eH oddoss oxpuclely

NoDDNGOULNI

-oiiupS op seuopene O69 GAAP) oFaiou sy wimuTUAS omquNAOUL

yp onb eyeey eeuaiqaid soyes ueqeou rules eyqes out ab aod sto a

legen ns us Sonus seuojgod 9p pepe wun eu onb ates enap on

{hfous eon sp corer ey stueypour epeayyduele Jos opond UpPOu ey

‘ourstuosad J axgos orpnysa ns uy <-"83]2J 3] aN Ojjanbe rerquiouw

‘wig? aqes ou ajue8 [end [2 ua ‘ezouEW UNO ap o[sesoudxe vred

‘0 seonyiod sepueuzap ouioo sopmansuco opis wey ou une anb sep

-uare> & sapepsasou ‘soasep ‘selonb ouan a1u98 e| [end [> U2 TeDOS

opedsa un ap onuap uezedo sejsyndod seansyad sey ‘temper spur

‘Bunz0j ns ug “uo!DB2yRUaP! P| £ asap [9 10d ‘ono Je 10d sepmaa

-suop uos sepueusap sey anb (a1 ojnyjde>) safay aDey{ of ow0>—

opuatuaysos uprequasaidar vj ap vannyysuo> ezojeanyeu vy axq03

RUPE] ap sojuauuNaze so] zezyfeoypes ‘ayuEysqo Ou ‘aqqisod sq

srendod pep

-uapr vaonu eun ua eztfeist9 onb soyuanuODsep ap ovLm{uoD uN Lo

seouoja ayrorauo> as opisa|qeise Uepu0 [9 oD vorugSeyte UDTETaT

eun ua sepuewop seyso euriossuren anb osaoord [p{“eUTAISIS [2 10d

oystaoid 198 apand ou anb arab anb opjanbe sa anb zeqes ap uy

b uos saugmb zaqes uesasau sazopeyiod sns anb vA ‘aszestpasd

uapand sepueuiap sey [en> ve] axqos ras epand anb wjajduroout 0

vpresaid Anur 1od~ ayuaysp@ eX vonyjod pepnuop! eun auodnsard

seypaysnesuy sepueurap ap USPoU v] ‘esoURUT vise aq] “seTEDe5

-snes op zedvour 0 oisondsip 020d oonsjod ewiaysis un e sepueutep

sns uejuasaid anb sopezstiaour aireureousjod 5970128 ap ugROU CL

vorduny seypaysnesur sepueurap ap wuspeo wun ap uaSewt ey

-oygend jap eeurSeurr peprun vj us uproMAsuODaT Ns

& (239 ‘sonny sodnu8 ‘sarofnur ‘sopeajduiasap ‘sousaduie>’sai0p

-efeqen ‘souvaa) saremopred sepueurop ap sazopeasod soy ap se>

-ypadsa sapephuapr se] ap upDe>0[stp vy ap mnzed v aBins esd

-od peppusp! eun ‘ososoid aysa ug ‘se}reqzosqe ered feuowonyAsuL

euraists [ap peppedesuy ayuaisax kun Uo aisIxe0 sepueuTap 2p

pepremyd eun pend vy ua ugpenyis eun so eysttndod emydnz eum e

zonpuos anb up1orpucs vj anb auansos (1 ofryydes) nepey Aaqs20M,

ap sepepauapr ,zeidope £ ope] ap zefep,, ap wijenbe & ‘nepey ap

VIDV¥DONG V1 Hd Offlasa OOD OWSTINdOA TE z

24 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACIA

tas apelan tanto a aquellos que nunca han poseido derechos poli-

ticos como a aquellos recientemente despojados de ellos, pero no

hay liderazgo populista a no ser que exista una constitucin exi-

tosa de nuevas identidades y de un vinculo representativo con

esas identidades. En ambos casos estamos ante nuevas relaciones

de represent

elorden

j6n que son posibles a causa de las dislocaciones en

ico existente.

Tradicionalmente, los fracasos en la representacién son ca-

racteristicos de épocas de agitacién politica, cultural, social y eco-

némica, asf como también es en estas épocas cuando relaciones

de representaci6n y subordinacién antes relativamente estables

se vuelven inciertas y no alineadas, y por Io tanto abiertas a nue-

vas formas de identificaci6n. Sin intentar realizar una tipologia

exhaustiva de las condiciones de surgimiento de la politica popu-

lista, a continuacién se indican algunas de las circunstancias en las

cuales las relaciones de representaci6n se dislocan y resulta més

probable que el populismo se convierta en un modo dominante

de identificacion.”

La primera es una ruptura del orden social y la pérdida de con-

fianza en la capacidad del sistema politico para restaurarlo, Las cri-

® sis econémicas que se manifiestan en fenémenos como la hiperin-

\cién son tipicas de estas situaciones. Las crisis econémicas

mpre se refieren a algo mas que la economia. La hiperinflacion

-v6 a Hitler al poder en la Alemania de Weimar, como también lo

hizo con otros politicos populistas en otros lugares, porque el di-

nero constituye una institucién central en las sociedades modernas

que articula las relaciones sociales y simboliza las identidades na-

cionales. La alta inflacién produce profundas dislocaciones socia-

Jes, ya que afecta las nociones de tiempo social y perturba una gran

cantidad de relaciones colectivas e individuales que dependen de

Letra Buena, 1994.

INTRODUCCION, 23

intezcambios monetarios. Los ingresos y los empleos son arrasados

y la economia se desinstitucionaliza, ya que sus vinculos con Ja mo-

neda nacional, con el sistema impositivo y con otras instituciones

pubblicas -incluyendo el sistema politico- se debilitan peligrosa-

mente Las rupturas del orden social también pueden producirse

por guerras civiles, conflictos étnicos o catdstrofes naturales. Pero

Jas crisis a menudo son una combinacién de lo econémico y lo poli-

tico. Estas circunstancias pueden ejemplificarse mediante la coy

tura en la cual Alberto Fujimori triunfé en las elecciones del Pert

en 1990. En Ja época electoral, la hiperinflacién y las actividades del

grupo guerrillero Sendero Luminoso produjeron un quiebre del or-

den social que afect6 a todos los sectores de la sociedad peruana

Fue dentro de esta coyuntura de extrema inestabilidad politica y

econémica que surgié la figura de Fujimori. Como observa John

Crabtree, Fujimori fue el producto de una situacién desesperada,

en la cual las alternativas aparecfan como una opcién mucho me-

nos atractiva. Fujimori no fue escogido por el electorado por su

programa politico ~hizo pocas promesas especificas-, sino porque

se presenté a si mismo como una persona completamente externa y

sin vinculos con el establishment politico.”

Una segunda situacin es el agotamiento de las tradiciones po-

Iiticas y el desprestigio de los partidos politicos. Las acusaciones de’

corrupcién, abuso de autoridad 0, mas usualmente, el control de Ja

vida ptblica por parte de una elite politica egofsta y que no rinde

cuenta de sus actos son tipicos de la situacién en la cual el popu-

lismo toma la forma de “la politica de la antipolitica”, ya que los

politicos y los partidos politicos se convierten en el “otro” del pue-

blo. En estas circunstancias, patrones ideol6gicos tradicionales

como la izquierda y la derecha pierden su poder para organizar el

discurso politico, y partidos que tal vez hayan estado en el poder

Jahn Crabtree, “Populisms

in American Research, vol. 19, niim. 2, 2000, pp. 163-176.

“9661 ap o3s08e /orl “uN r00c “Joa “‘seOLAWTY 24) Uo YLodr VION UD

spounlng ousqry Jo seudnrg op Sunayded., “uIqUpOY ouOTTD

“tee "dd “966

*1¢ 10a “juomudojea2c pouoryouojy sarjeuodwiod ut soxpmys wo" sonURY pa}

nun seauiaury une] uy wStTeZeqHOON pue uisyndodoan,, “PUELAAM, UY oe

-e8ua4 £ ay1ony ozeiq [p £ exopeysmbuos epuasrayuTt 2] onuEpe

ap opueses ‘aquaures!819u9 prElager as jey20un1 sa anb oygand {a

gorsana 13 sa. NgInD?

“ugtstaayaa ap TePpOs eastresuaWIOD ouZoD peprremndod

ns & opefmoura oanyse epULjOF] US UANyOg uN ap oyuarUNAms [>

vedomg ua x ‘soprun soprisy OWo> TepISUAUO> oweUTE) ap ssed uN

wa wisqndod vopyod vy exed omoryea osoiapod un upiqurey uos son,

-1seur soqpaur soy onb uensenutep ‘org ssoy ap , SoyPaxoUtosUL,

sosoyxe Anur soj ‘syusuraquaTIaI spur ‘K sopnun Sopeisy UD suey

ouepepni5 [ap euiseuey [3] “TeuoIeU UopexaquT ap sopaur so>0d

Anur oo eqeiuoo owausour aso ue anb syed un ua ouspsexq O14

-and je rejade exed ‘euopeu pax wun 1od ayuaurerep opynus

-e1g op 20a y,, ‘orpes ap wurexSoud un gzyrin seBreA OTTID

yo vrountid ej Yoo epepose OAns9 vaIseUr LOH

ows orper ef ap ug puede v7 ‘sreuorIpen seonsjod sauoaMansut

se| 2p exany eopyjod UoPeWoserdar op seuLi0} ap oyuanUTBins [e

SepeynourA upso UDIquIE) SeIsyNdod seonsfod sel /ayOUTTEUT,

ie PZRSOW, EI

-oui asey> eaanu wun v £ ‘seuEqm sarqumyso> uore;dope anb sepet

-nu soqua8rumuy ap sodna8 soaanu ap ojuarunGins [e £ ‘souensad

safeuoprpen sopried soy 10d opemuasaidas ayuaurest93sty ‘CUT

10182 jap vIouape>ap ¥] B OPEL

fmf ap [eI0ID9[2 OFUNIA 1H oc'S

-symndod saxepyt ap ug}rerauad eAanu yy exed Jepos aseq eI 9PUEG

anb 9 ‘osazanar us jersmpur P9zGO ase eI ou A ‘ouRgM [ELLOS

a NOIDSACOAINE

}

j

|

“Uy 103998 aquars’r> [2 any Osw> 2459 ud ‘OFEI A OE6I AP SEPEDPP SET

s}ueinp optzmnso of ap vouaraytp & “purjdaq sun azaIBns ow109

‘org “naag fe 4 [stag [o ‘eunuadry e| opuadnpaur ‘euney eougUTy

ua sejsndod seoyod ap ouwun e| ap any wort

-T2qHI PI ‘0661 ®P ePLD2P PI Ug ‘oposrad oust [>

‘sjuemp [seg Jo ua zeBn] oan} zejruTs oss.02d UP, ‘ORET ap ePLDeP

[ uo otustuored [ep [eDOs aseq ¥] Ua ONILAUOD as OeSOY £ samt

souang curoo sapepnio us seEysnput sesanu sv] EDEY safes SED

-usord se] ap saiuexSrur 10d eysandwio> exopefeqesy asep> east

un “OSI OP EPeD9P eI ap eUNUAaIY e| Uy ~UgZaz e| ap oTOIT

-esep ap sojepour so] ua sa[e>Ipex sauoPeuLOJsuEN UoLa{npord 9s

oduioy 9}s9 ajuemp anb ef ‘eune] woupWY ta seisqndod seonstod

2p onronutDai04 [2 10d opeztsoysese9 UEXEY 26 O66T ap OEE >P

sepe29p se] anb [ense> s9 oN “uoDeoyRUap! ap seUNIO} SAIL UD

-21qew2 A upPeUIpIOgNs op soreUCMIpEN souOIE[eH Sx] UENTIGOP

‘sepreiqeise sepepnuspt se] Uei9j]e [eos UOPEZTTAOW eT A [PDOs

uaprosep 1g “uopezteqo/s ef ~squaUIa;UO!DAr SpUI UIpIquIEY OLIOD

see ‘sonny 4 sejeuorias sodna anus £ sajes0s sasepp axyti9 095

-piBoutop ougrMbe ja ua so.quie> so] ‘eonugUOD9 UODEZTuIepoUL |

uopezmregm ap sosesoid so] ow1o> ‘pepa!os &f A winyqno ef “eswIO

-0D8 Bap [aatu v sorqure> soy z0d epmaysuco yyse eystIndod voxysfod

v[ 2p oronmSins [2 aoazoaey anb eueysumas} e1a919) eu

9preHT 219{ 9p pevoqr1 v1 2p opareg [9p owwoyunSns fe gaoq anb

of ang ropearasuoD £ ouegsD vyerpuiag sopased sof ap aured

sod ooeyjene opersg [ep uoP>eZTUO|OD ¥| e sayuE}OA sof ap OZeYPaX [a

“it opnydeo fo ue asmoyy feseYD varasqo Wor £ UODsNI9G OIA

“1S 2p omuonungims [2 opuanrusod “eyeyy ua eUEHSUD eDEDOUIG,

2 4 este Dog soppaed so] 2p seonsjod serreumbew: sey woo ayuaut

~zeaye uoreqeoe up!odnazo> ap sojepupose soj ‘edoma UT “R661 aP

arquiapEp ua zaayyD o8nFT TITRE jeDYO x9 [ap [eIOID2FD EHOIDIA

eye 4 ‘epreo ns v ofnpuco ‘opesed offs jap pean epunSas ey anes

-np euejozouaa wonsod v] uoreuRwop anb soansiod spared sop

80] ‘1a09 [9 A (av) vonyDowreg UpPY Bf ap o1SHsaxdsap [2 epuop

‘epenzoua, uo epeDopared e| ap ozeypax [2 $9 ovaLO LAS 2159 ap

oydurola up, xepod ap soprizeq uos oduron ap opojiad o8ze] un sod

VIDVUDONA V1 3d Off.as4 ONOD OWSTINdOd 1 9%

28 EL POPULISMO COMO ESPEJO DE LA DEMOCRACTA,

tivo [...] Dejen al pueblo ser, no lo obstruyan y no le teman en

exceso. El pueblo en su furia es como el Nilo, desborda pero

luego fertiliza®

Las crisis politicas y econémicas no conducen necesariamente a

politicas populistas. Otros resultados son también posibles

condiciones de crisis, como gobiernos autoritarios, dictaduras mi-

litares o la renovaci6n de las instituciones politicas.* El populismo

es algo més que una respuesta a una ruptura politica: es un rasgo

arraigado del modo en el cual se lleva a cabo la politica, derivado

de la brecha que existe entre los lideres y los liderados, y de las di-

ficultades encontradas por las organizacii

diar entre ellos de manera eficaz. Sin embargo, las crisis de repre-

sentacion plantean la posibilidad del surgimiento de modos de

identificacién que buscan salvar la brecha entre los representantes

y los representados en nombre del pueblo.

ePero quién es el pueblo? z¥ cémo una sociedad fragmen-

tada y dividida se convierte en “un pueblo”? A Io largo de la his-

toria, estos interrogantes han recibido diversas respuestas que

son centrales para las cuestiones de la soberania y la democracia.

Retrotrayendo la constitucién imaginaria del pueblo a los co-

mienzos de la modernidad politica, Francois-Xavier Guerra ob-

serva que a principios del siglo x1x el pueblo era imaginado como

una entidad viviente que “hablaba”, “deseaba” o “actuaba” de

manera unénime, ya sea a través de voceros especificos 0 me-

diante sus propias acciones. Estos pueblos reales-imaginarios

eran percibidos como oprimidos por los poderosos que les impe-

dian manifestar sus quejas, de manera que generalmente que-

© Periddicos espafioles EI Progreso, 31 de diciembre de 1897, y El Intransi-

{geite,7 de abril de 1907, citados en José Alvarez Junco, El emperator del paraelo.

Leroux y la demagogia populist, Madrid, Alianza, 1990, p. 408.

® Esto no deberia interprotarse como excluyendo la posibilidad de popu-

© incluso una renovacin politica de las inst

165,

John Crabtree, op.

INTRODUCCION 23

daba desoido, salvo cuando irrumpia en la historia, a menudo de

manera brutal e incontrolable.*

Como categoria social, el pueblo fue identificado como la

plebe, el vulgo, el populacho, es decir, los sectores mas bajos de la s0-

ciedad definidos en términos de su inferioridad intelectual, cultu-

ral y socioeconémica en relacién con la sociedad civilizada. Esta

multitud, semejante a il popolo minuto de las ciudades medievales

inas, estaba constituida por los habitantes de los barrios bajos

urbanos, los artesanos, aquellos que realizan trabajos menores, 1os

desempleados y aquellos involucrados en delitos menores. Ca-

rente de educaci6n formal 0 de derechos politicos, esta clase baja

irrampié en la vida politica como actor de levantamientos espord-

dicos y de disturbios brutales y con frecuencia impredecibles. Es-

tos levantamientos eran habitualmente percibidos como hechos

en los que las emociones y las pasiones amenazaban no s6lo el o-

den puiblico, sino también la racionalidad y las costumbres de la

sociedad civilizada que sostenia el orden. Asf, en el siglo xvx la It-

nea divisoria entre esta turba peligrosa e impredecible y los hom-

res de bien a menudo era construida como la divisién entre civi-

aci6n y barbarie.

Con la democratizaci6n de la vida politica hubo un cambio

fundamental en el imaginario del pueblo. Bajo la democracia, el

pueblo comenz6 a ser identificado como el poseedor de la sobera-

nia, y el término se hizo coextensivo al ciudadano. Sin embargo,

rastros de la imagen original del pueblo como plebe peligrosa e

irracional atin resuenan en la politica moderna tardfa, en una arti-

culacién incémoda con la de los poseedores de derechos democré-

ticos. Asi, el pueblo del imaginario populista puede ser tanto pel

groso como noble. Como sefiala Michelet, el pueblo encarna dos

tesoros: “En primer lugar, la virtud del sacrificio, y en segundo

lugar, las formas instintivas de vida que son més preciosas que

todo el conocimiento sofisticado de los denominados hombres

2% Frangois-Xavier Guerra, Modemidad e independencias. Ensayos sobre las re-

voluciones hispdnicas, Madrid, Fondo de Cultura Econémica-maPFRE, 1996.

¥] wos oss9arp ue} sa seistndod sopepnuap! seT ap ,,010,, 1g

“=pepaueps e] euLIO§ 25 [end ¥] eNUOD aTUEZPUAUTE pepraieBoIa}3y

eun— eanMNsuo> pepHore;xe bun ap UDIUIE, OUTS “eULa;LT Pep

-jouaouroy 2p opyues un ap ojuaute[os apuadap ou oursyndod

1p ‘1 ommydes [2 we nePeT oIsourg efPYas WO “epIaUDA syuaWE}

-ajduro 23s apand eounu anb pepriora}xa eun ap uoisn[pxs e[ sod

epero ‘oy2jduoour vise ardurais onb ‘o[gand jap prarusyd e| op

woSeurr eun dey eisttndod ursesynuap! ve] ap oafnu [a Ug

‘opesed [9 ua oursi[eID0s Je 0 owspMUID

Te 9304 anb exopeleqes ase> vj ap are eurstur e| 10d oysanduro>

iso eauprodurayio> [equaprooo edomg ej ua anb sexjuatu ‘(x1 of"

-adeo ‘sppeqezavig ase9a) exoporio eso18t[ar Uo!aIpe ve] UOD Uequ>

-gauapr as onb soxfanbe zod opeunioy eqeiso epar5 ug “aysuEyqazz

-2] euaSng op sopeusite soaueyg so] ueza praypredeysod pepaisos

ns ua A ‘ug1pejuasazdar ap epeanid esau enodeur ve] w19 ofqand {9

*promaede jap waurB9s [2 ofeq ‘eouyypng ug ‘TeuLZosUT oULgIn 303

-998 Jap sourougine sazopeleqen so] sopeajduasap so] 10d opeut

-0} eqeisa ~TexaqrOaUE esUIOUO>Za eT UOD OUISI[Ndod [> eqeID0Se

anb— xx 0[816 [op souy ap upistoa ns ua 4 ‘safeuorseu sorsesard

awa soy £ exasnput eraigo ase[> eaanu vy 1od opmansuos eqeiso

“0x 01815 [2p Soperpeur op PUNE] eoHAUTY e] Ug “PEVIAq)] &| ap 10P

-e8ou 4 oapngiystpar ajuoureysn(ur ropepnBax xeysaus1g 2p OpEIsg

un operoueuy uey anb ‘saunuos ‘saropeleqes sasuarpeur> soy sod

opeuxoy yis9 “11a ofnardes [2 Ua 49094e PrAeq e[eUAS oW0D ‘ype

-BD ug “(o2ue]9) uMUIOD Jopefeqen | UO> operyHUap! ex9 oqend

[P ~Bx0peAI9SUOd UoTSIEA IOLIaISod Ns UD £ BisIGoIBOId UDISIDA

vuerduray ns uo~ asuaprunopersa wisindod uoirpen ey Ug

eontand epta ef ap sopmppxa & ugreyuasardas

9p oypezap Tap sopearid soursnu Js v ueiapisuod as anb sojanbe

aod opeuzxos visq “arueuTWTOp ayuatTEoTWQUODS dseP Bf BHUOD 59s

-8P ap sezuel[e 9p seIsTXAeUE soUEDOU se] UOD 1A anb o20d aon

‘sarod soj 10d aquaurerzesa.ou opemos yysa ou eystndod wansjod

21 ap ogand [q “eszaarp sa seistindod seonsjod saquaxazip se] Ue

oigand jap [eos UPINHsUOD ey -pepa;os e| ua for ns so [n>

.0|9end [2,, $9 upnb sruyapar X snuyap esed soBturua sns eNUO>

te NoDonaowiNt

6d do “UIPIg AAAS UO OPED ge

“e96t SOI

“samy souong ‘upttsund ap mods mn ua pepatos &eaptag ‘aeHtIa5 OW

“eh dd “9 do wnrey PEPIN oe

192d “Zg6r ‘Dex of8ig “pupENY ‘onSeSruiap osunssip A aloyppmvs ‘ousyndog

ua ‘,xonmfod vorgiar ef ua eanp A wey, ‘oounf zarealy 980[ Ua OPE se

eypny eistindod eonsfod ef jen> [2 Ue osps[od ouarsay [a weuTWIa)

-2p ojgand jap sauadnppxe ayuaurenjnuz opnusut v A svysondo sou

-o1SIA ‘esuezagos ef ap sazopsosod ous PPERDOULEp v] e PZPUDUTE

bun ue) ‘ugIseU ET ap Saz0[eA SorapepraA so] ap Ug!>eUILIUD

bun owod sopeuorenT o}Ue} ‘sesonjzta OWLOD sea‘rse] OBL

«¢ Asparedesop o> wezeuDuTe

epezitap epia e] ap seuismu saseq sv, anb oaiasqo sopearas

-¥od wiSETeIUAUIOD ONO seNUATUE ‘,pepl[euOIDEU ap SOLUS syuE

sojuerumtes sonsonu souopupreqare “exns0] ap “e!sueioUS! 3p

¥[o eun oprpeaur ey sou anb exorared auawra[quiusurey.,, :91q

=Hose sapraeuag 18980 aiuoptsazd orang £ op or9lg [ap [e19U03

Bp ‘sepeoeisap seuosiod seungje 9p serouapisax set uoreknsop

anb sorqinystp uoralnpord & souopeisaynmeur uoreztyear vxazqo

sep e| ap stuosiad end Ja aemp ‘O¢6 UE NiVB_ [O ua OUISH]

-ndod jap oierunSins [e euaiajar ug ‘opeztaow ojgand [ap

sauomoe sey sod jusuys1q0159 [op OTUEP SOpEAOUT Saz0U9} SO}

opesardxa uey ajuauraionse,y eonstod euarse e{ ua ojgand jap

uordnuat ve] v opens us eianp euatiadxa uod sojfanby

se SepEZTTIAOUT ay uOWO;UBIDAN ‘seyodxaU

squsureanyfod ‘ugpeanpa urs seseur se] ap Pepreuo!ren vf ap uo!

-oadxo eum O61 ap epErsp Y] ua oUstuored jap oyuOIUNISINs [2

afnqine ‘epunas e| ap sajuauodxa soy ap oun ‘ofdurafo sod rueur

-199 out ‘Isy ‘owstMdod jap saropmes so] ap sefeq spur sapep

“eno se[ opedeisep uey eoUENDay USD UHEZTWLEPOUE Ef ap LION

| £ owsrczeur [2 wI0D saqUdZ0FIp Ue} SvITIDA} SQUO|DIPEN UD $99

-sx uo ourstndod azqos sorpmysa soy ‘aysesu0D wy ¢", SBAND9[O2

sauopypen sns ua 4 ‘eproXeur aqueyseide vy sa anb ‘ojduus 99108

by ua apisaz pata vp, anb ua vusan e auodns onb ejeyas uzey

‘soprun sopeisg ap wistndod ugrrpen vf e asz1sajar [Y 9¢",SO219

VIDVEDOWAC V1 ad Ofs1ds4 OWOD OWSTINdOd 73, oe

32 EL POPULISMO COMO ESPEJO DF LA DEMOCRACTA,

identidad del pueblo del cual constituye su exterioridad: los pluts-

cratas financieros y los insiders de Washington tipifican el enemigo

del pueblo para el populismo conservador estadounidense, tanto

como la amenaza del gueto negro y el denominado establishment

liberal. La elite terrateniente y los intereses extranjeros representa-

nemigo del pueblo en el populismo clésico latinoameri-

cano, y los politicos corruptos se convirtieron en el otro de su ver-

sién de fines de siglo xx. Los intereses especiales, los grupos

minoritarios y los movimientos por los derechos ~como los am-

talistas y feministas~ constituyen los otros del pueblo en el

discurso de la derecha canadiense. Los beneficiarios de la asisten-

cia social, los inmigrantes, los criminales, los solicitantes de asilo y

la tecnoburocracia son los enemigos constitutivos del pueblo para

los populistas de derecha europeos.

Las batallas politicas entre el “nosotros y ellos” de la

populista consisten en luchas para fijar y alterar las divisiones

que constituyen las identidades populistas y establecer nuevas

fronteras politicas. Estas luchas son contra el “otro” del pueblo

que impide a la identidad popular lograr la plenitud completa,

asi como también contra el enemigo interno, que busca dividir el

campo popular o establecer demandas alternativas para repre-

sentar al pueblo. Pero cuando la frontera politica entre el pueblo

y su “otro” se derrumba, la anterior divisién dicot6mica del espa-

cio politico deja de operar, y diversas alternativas se vuelven po-

sibles: puede desarrollarse un sistema de diferencias dentro del

edad de identidades se institucionaliza en un sistema

ico pluralista renovado; alternativamente, también puede

surgir una redefinicién del antagonismo politico siguiendo linea-

mientos diferentes. Por ejemplo, en Bolivia, los grupos étnicos

que estaban subsumidos en una imagen unificada del puebl:

identificado por su liderazgo politico blanco o mestizo en las pri-

meras versiones del populismo latinoamericano en sus versiones

posteriores han utilizado sus propias diferencias étnicas y cultu-

rales como materia prima para la constitucién de nuevas identi-

dades populistas basadas en la identificacién étnica. Finalmente,

INTRODUCCION 33

la disoluci6n de las identidades populares puede conducir a la

atomizaci6n de las identidades sociales y al colapso de todas las

relaciones de representacién.*?

2QUIEN HABLA EN NOMBRE DEL PUEBLO?

Soy un poco de todos ustedes.

Huso Cxdvez, presidente de Venezuela.

La mayorfa de los estudios sobre populismo considera al lider po-

pulista como un elemento esencial del concepto. Se puede decir,

sin embargo, que el populismo no depende necesariamente de la

existencia de un Iider. Los partidos populistas han sobrevivido a

la muerte de su lider, como en el caso del Partido Justicialista (pe-

ronista) en la Argentina. En estas circunstancias, el populismo se

convierte en una tradicién arraigada en los mitos, las instituciones

y el discurso oficial del partido. Sin embargo, mas de un cuarto de

siglo después de su muerte, la figura de Per6n ain constituye el

mito que mantiene unido al partido, y aunque podamos hablar de

partidos, regimenes y gobiernos populistas, es principalmente la

relaci6n entre el lider y sus seguidores lo que otorga a la politica

populista su modo distintivo de identificacign.

© La historia reciente de Ja Argentina es un ejemplo de los diferentes re-

sados. Cuando la Argentina retorné a la democracia en 1983, la dicotomia

entre el peronismo (como representante del pueblo) y sus adversarios

de izquierda, liberales y conservadores, dio lugar a un sistema politico mis

plural. En 1989 Carlos Menem logr6 una reconstitucion parcial de la identidad

peronista mediante la redefinicion de Ia frontera politica entre el peronismo ¥

4 “otro” siguiendo lineamientos diferentes a los del peronismo hist6rico. Sin

embargo, el fracaso de Menem y de su sucesor, De la Réia, del Partido Radi

cal, para prevenir el colapso de la economia argentina en diciembre de 2001,

condujo a la disolucién de las identidades politicas y abrié la posibilidad de

nuevas formas de identificacién politica.

El presidente de Venezuela coronel Hugo Chavez, citado en Luis Ricardo

Davila, op. cit, p. 236.

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Maarten Van Ginderachter, Marnix Beyen - Nationhood From Below - Europe in The Long Nineteenth Century-Palgrave Macmillan UK (2012)Document273 pagesMaarten Van Ginderachter, Marnix Beyen - Nationhood From Below - Europe in The Long Nineteenth Century-Palgrave Macmillan UK (2012)Roc SolàNo ratings yet

- Patrick J. Geary - The Myth of Nations - The Medieval Origins of Europe-Princeton University Press (2002)Document223 pagesPatrick J. Geary - The Myth of Nations - The Medieval Origins of Europe-Princeton University Press (2002)Roc Solà100% (1)

- Erika Harris - Nationalism - Theories and Cases-Edinburgh University Press (2009)Document225 pagesErika Harris - Nationalism - Theories and Cases-Edinburgh University Press (2009)Roc SolàNo ratings yet

- (The Wiles Lectures) Adrian Hastings - The Construction of Nationhood - Ethnicity, Religion and Nationalism-Cambridge University Press (1997)Document247 pages(The Wiles Lectures) Adrian Hastings - The Construction of Nationhood - Ethnicity, Religion and Nationalism-Cambridge University Press (1997)Roc SolàNo ratings yet

- Archilés - El Discreto Encanto Del Centralismo o Los Límites de La Diversidad en La España ContemporáneaDocument39 pagesArchilés - El Discreto Encanto Del Centralismo o Los Límites de La Diversidad en La España ContemporáneaRoc SolàNo ratings yet

- Cambridge University Press International Labor and Working-Class, IncDocument16 pagesCambridge University Press International Labor and Working-Class, IncRoc SolàNo ratings yet

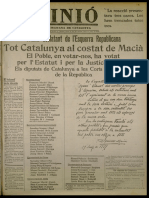

- Opinio L 19310630Document8 pagesOpinio L 19310630Roc SolàNo ratings yet

- La Catalunya Populista, Ucelay-Da CalDocument20 pagesLa Catalunya Populista, Ucelay-Da CalRoc SolàNo ratings yet

- Gabriel Alomar Sobre Liberalisme I NacioDocument72 pagesGabriel Alomar Sobre Liberalisme I NacioRoc SolàNo ratings yet

- Pi - Margall Pensamiento SocialDocument180 pagesPi - Margall Pensamiento SocialRoc SolàNo ratings yet

- Pi - Margall Pensamiento SocialDocument180 pagesPi - Margall Pensamiento SocialRoc SolàNo ratings yet

- El Bombardeo de Barcelona Por El General Espartero 1842Document12 pagesEl Bombardeo de Barcelona Por El General Espartero 1842Roc SolàNo ratings yet

- CF LesNacionalitatsDocument744 pagesCF LesNacionalitatsRoc Solà100% (1)

- El Republicanisme Lerrouxista A Catalunya (1901-1923)Document130 pagesEl Republicanisme Lerrouxista A Catalunya (1901-1923)Roc SolàNo ratings yet

- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet

- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet

- Fabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFDocument189 pagesFabregas Finances Revolucio Ok Amb Biografia PDFRoc SolàNo ratings yet