Professional Documents

Culture Documents

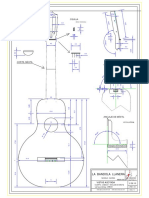

Violino Giuseppe Guarneri Del Gesu Cremo

Violino Giuseppe Guarneri Del Gesu Cremo

Uploaded by

Armando Plancarte0 ratings0% found this document useful (0 votes)

9 views6 pagesOriginal Title

Violino_Giuseppe_Guarneri_del_Gesu_Cremo

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

9 views6 pagesViolino Giuseppe Guarneri Del Gesu Cremo

Violino Giuseppe Guarneri Del Gesu Cremo

Uploaded by

Armando PlancarteCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 6

GRAND! STRUMENTI

Yieline

wsdipe

aarnert “de

faecd

CW

Cremona, FID

‘Co ‘Cbersolt ~ Wenuhin :

di

Marcello Villa

na lettera scritta dal grande violi-

2) nista Jehudi Menuhin del 20 di-

cembre del 1978 indirizzata al liu-

TL taio Peter Biddulph di Londra, si

porta queste parole: «o ho suonato ed amato

T'Ebersolt’ da quando I'bo acquistato dalla Sig.ra Ju-

Tiete Exbersolt che viveva a Parigi, una rispettabile si-

_guora di quasi novant’anni che suonava il violino da

quando ne aveva diciotta. Fw il mio primo Guarneri del

Gesire per sempre occupera un posto nel mio cuore. Io

‘ho amato la sua voce ela sua voce ba ricambiato il mio

amore e cit. mi ha dato anni di grande soddisfazio-

me[...)-

Grazie alla disponibilita del collezionista

americano Dr. Herbert Axelrod, ho avuto la

fortuna di osservare il Guarneri “del Gesi”

1739 ‘ex Ebersolt ~ Menuhin’ ¢ di studiarlo nei

minimi particolari effettuando interessanti ri-

lievi,

Il violino é costruito con materiali tradizio-

nali di buona qualita. Il fondo @ in un sol pez~

zo diaceto balcanico con una marezzatura non

molto vistosa ma di grande fascino, dilarghez~

za medio-fine, leggermente inclinata verso V’al-

to. La tavola armonica @ in due pezzi di abete

abbastanza regolare con la venatura di media

larghezza che si allarga verso i bordi. I model-

lo dello strumento é un ‘classico’ di Guarneri

“del Gesit”; comparando il contorno del fon-

do con quello del famoso ‘Cannone’ del 1742 ap-

44 ARCH

partenuto a Niccold Paganini e conservato a

Genova, ho potuto riscontrare una somiglian-

za impressionante tanto da poter affermare

senz’ombra di dubbio che, per la costruzione

di questo violino, ’'autore abbia utilizzato la

stessa forma interna.

Le punte del fondo sono strette e assai slan-

ciate, quasi ad uncino; esse fanno contrasto con

quelle della tavola molto tozze e monche. Ad

un esame superficiale si potrebbe pensare ad un

consumo dovuto al tempo e all’uso ma, osser-

vando con attenzione la filettatura che corre pa-

rallela al bordo ¢ le punte che ne scaturiscono,

si pud dedurre che le punte della tavola sono

state modellate fin dall’inizio gia corte e tozze

per una scelta stilistica dell’autore.

Con il tipico piazzamento inclinato sono di-

sposte sulla tavola armonica le /fdi risonanza,

assai caratteristiche dello stile di Guarneri “del

Gesi”, tagliate con mano virile e spontanea, do-

ve gli occhi superiori sono grandi quasi come

quelli inferiori. Anche il riccio, con il suo inta-

glio estroso ¢ immediato e la simmetria non cu-

rata, rivela notevoli affinita con il “del Gest” di

Paganini: la mano é senza dubbio la stessa, ri-

scontrabile nell’andamento delle volute della

chiocciola dove affiorano vistosi segni di colpi

di sgorbia, nello scavo del dorso, € nel disegno

del profilo, probabilmente un po’ modificato €

appiattito vicino all’attaccatura del manico in fa-

GRAND! STRUMENTI

GRAND! STRUMENTI

se di restauro, durante Vinnesto del nuovo

manico. La vernice originale non @ molta

¢ distribuita nelle parti concave del fon-

do, della tavola vicino al ponticello, delle

fasce ¢ della testa: osservando lo strumen-

to alla luce della lampada a raggi ultravio-

letti si possono osservare estese zone di

vernice di restauro ¢ numerosi ritocchi

dovutia interventi e riparazioni assai ben

fatti che dimostrano quanto questo violi-

no sia stato usato.

Tl Guarneri ‘ex Ebersolt — Menuhin’ & do-

tato di una voce poderosa, con una quarta

corda dal timbro caldo e suadente e una pri-

ma dalla voce nitida e squillante. Ma cié che

pit impressionano sono Pequilibrio fra le

corde e la portata del suono che, anche nel

la tessitura centrale corre e si fa udire nelle

grandi sale da concerto.

La figura di Giuseppe Guarneri, detto “del

Gesiv” per il simbolo cristologico IHS pre-

sente a margine delle sue etichette, é stata

appesantita dalla storiografia romantica da

aneddoti coloriti che hanno fatto di lui una

artista dotato ma incostante, con una vita da

‘bohémienne’ dove, “genio e sregolatezza”

hanno contraddistinto la sua carriera di liu-

taio, Si narra di un Guarneri omicida per

amore ed ebbrezza da alcool, di un Guarne-

tirinchiuso per anni in carcere dove lavora-

va con attrezzi di fortuna, tutti temi cari al

mito romantico dell’artista. La ricerca seria

degli ultimi anni invece ha smentito tutto cid

restituendoci la verita storica di un artigiano

del suo tempo che, tra le difficolti economi-

che della Cremona di allora, cercé di porta-

re avanti Pattivitd di famiglia con felici intui-

zioni stilistiche e acustiche.

Giuseppe Bartolomeo Guarneri nacque a

Cremona il 21 Agosto 1698, figlio di Giu-

seppe Barbara Franchi é, assieme al fra-

tello Pietro “di Venezia” l'ultimo esponen-

te della dinastia Guarneri,

Il capostipite della dinastia fu Andrea

Guarneri (1623 ~ 1698) che, dopo aver fat-

to per diversi anni esperienza nella botte-

ga di Nicolo Amati, attorno al 1650 apri

ot: Marto Via

GRAND! STRUMENTI

ARCH) 47

GRAND! STRUMENTI

una bottega in proprio, insidiando cosi lo stra-

potere del suo maestro, rimasto fino ad allora

padrone incontrastato del mercato. I suoi figli

Pietro (1655 — 1720) detto “di Mantova” e Giu-

seppe (1666 ~ 1740) seguirono le orme pater-

ne e, mente il primo si trasferi a Mantova, il

secondo subentré al padre nella conduzione

della prestigiosa bottega di Piazza S. Dome

I documenti che permettono di ricostruire,

seppure con molte lacune, una biografia seria

di Guarneri “del Gesu” ci rivelano una perso-

na assolutamente rispettabile, perfettamente in-

serita nel tessuto sociale della Cremona di allo-

ra, chiamato come testimone di atti notarili,

contratti e addirittura di un testamento; cid

sembrerebbe sfatare definitivamente la fama di

co. I figli di Giuseppe furono Andrea, che mo-

riin tenera et, Pietro ¢ il nostro Giuseppe

(1698 — 1744), universalmente conosciuto co-

me “del Gest”.

persona geniale ma poco raccomandabile co

struita dalla storiografia posteriore. La sua at-

tiviti di liutaio, documentata fin dagli anni ven-

ti ebbe i migliori risultati a partire dal 1740

sd

IHS

MSeambel |S: protenione 0 devonione?

Giuseppe Guameri @ universalmente conosciuto per il soprannome “del Gesu" dovuto al simbolo del

trigramma cristologico messo a lato delle sue etichette. Perché questo simbolo? Molti studiosi del passato e

di oggi hanno tentato di darne una spiegazione. Innanzitutto i simbolo IHS ha avuto nella storia diversi

significati. Presso i primi secoli cristiani era la sigla abbreviata del nome greco di Gest, fissandosi poi nella

tradizione occidentale come forma sostitutiva del nome latino JESUS. In seguito la sigla IHS sormontata da

luna croce e contornata da una raggiera flammante in forma di ‘sole’ ebbe una grandissima diffusione dal

secolo XV in poi grazie alla predicazione di Bernardino da Siena, diventando cosi un importante e popolare

segno devozionale. A Cremona erano, e sono tuttora molto diffuse, formelle in cotto 0 in marmo con la sigla

IHS poste a decorare antiche facciate di chiese @ case di ogni ceto sociale: addirttura nell'archivio della

Camera di Commercio di Cremona vi sono depositati marchi e insegne di mercanti del XV al XVI secolo che

adottarono l'emblema bernardiniano. In quest'epoca andé via via affermandosi una nuova lettura della sigla

IHS come insieme delle lettere di Jesus Hominum Salvator.

Alla fine del Cinquecento la sigia IHS venne adottata dalla Compagnia di Gesi,, i celebri Gesuiti, che

attribuirono al trigramma il significato nuovo di Jesum Habemus Socium. Essi aggiunsero al trigramma la

rove, tre chiodi che alludono alla passione di Cristo e facoltativamente un piccolo cuore.

Sulla base di queste conoscenze si é pensato al fatto che Giuseppe Guameri avesse potuto lavorare sotto Vegida

dellordine dei Gesuiti, presenti allora in Cremona con un importante collegio con annessa la grande chiesa di S.

Maroellino. Essi ne avrebbero in qualche modo valorizzato e protetto la sua attvita, diffondendo i suoi violini

attraverso la rete di scuole e collegi dei nobil che i Gesuiti stessi avevano in tutta Europa. D’altro canto il simbolo,

presente sulle etichette di Giuseppe Guameri, presenta solo il trigramma IHS e la croce ma senza i tre chiodi

‘gesuitici; sarebbe fa escludere questa ipotesi, peraltro non suffragata da alcuna prova documentaria,

Probabilmente Giuseppe Guameri mise questo simbolo sulle sue etichette come «un'espressione di

devozione o, pit in generale, di un vivo senso religioso» (A. Foglia). Proprio Cremona in quegli anni era infatti

interessata ad un grande risveglio dei valori cristiani nello spirto tridentino, ad opera del vescovo Litta che

resse la diocesi dal 1718 al 1749. Anche questa ipotesi, che sembrerebbe pid plausibile, va a rafforzare la

convinzione che Giuseppe Guarneri fu una persona assolutamente diversa da quella dipinta dalla storiografia

ottocentesca. Non una persona geniale © poco raccomandabile, ma un artigiano rispettabile addirittura

devoto, Anche la sua morte, a quanto pare non improvvisa, avvenne dopo la confession

unzione, a ulteriore conferma della sua ‘normalita’.

quando, dopo la morte del padre, si ritrové da

solo nella bottega e, senza pit alcun vincolo,

diede libero sfogo alla sua creativit’. Gli stru

menti costruiti in questi anni sono quelli piti ca

ratteristici della sua produzione con le partico-

larita del suo stile spinte all’estremo. Il 17 Otto

bre 1744 pero anche Giuseppe Guarneri “del

Gest” mori per causa non precisata

I suoi strumenti, destinati probabilmente ad

una clientela molto meno scelta ¢ facoltosa di

quella della bottega Stradivari, furono dappri

ma considerati di second’ordine rispetto a quel-

li del pit stimato predecessore Andrea Guar

neri, Poi, nell’Ottocento, i commercianti inco-

minciarono ad interessarsi ai suoi violini finché

il grande Niccolo Paganini, rapito dalla sonori

tae dalla personaliti di un suo violino, l'insepa-

rabile ‘Cannone’ 1742, fece salire le quotazioni e

la fama delle sue opere in tutta Europa ¢ oltre

Egli consacrd cosi definitivamente Giuseppe

Guarneri nell’olimpo dei pitt grandi liutai clas-

sici, con il soprannome “del Ges” che mai eb:

be durante la sua vita. Da allora una lunghissi

ma schiera di violinisti possedettero e suonaro:

no i suoi violini lasciando il loro nome sui pid

preziosi esemplari come: il ‘Danc/a’ del 1726, il

‘Kreisler’ 1733, lo ‘Joachim’ e lo ‘Stern’ del 1737,

Vex: Ebersol-Menubin’ 1739, ? Ysaje’ e P Heifetz

ex David’ del 1740, il ‘Kochanski’ e il ‘Vieuxtemps

del 1741, il Sauret’ del 1743 ed ‘Ole Bull’ del

1744. Oggi i Guarneri “del Gest” rag

no valutazioni da capogiro, secondi in alcuni ca

si solo a Stradivari, e sono suonati dai pit g

giungo.

‘an.

di solisti che ritengono la sonorita dei suoi vio-

lini insuperabile per potenza e qualita. ll

MARCELLO VILLA, Diplomato alla Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona a pieni voli e con una borsa di studio della

Fondazione W. Stauffer, per la ricostruzione di un violino barocco alla ‘maniera stradivariana’, ha ottenuto numerosi premier

‘conoscimenti a concorsi nazionali ed internazionali. Un suo quartetto intarsiato,ispirato agli originali dell’Axelrod Quartet’, ¢

esposto stabilmente al Museo Stradivariano di Cremona, al 1999 & fondatore e direttore artistico del'etichetta discogratica

MV Cremona, impegnata nella dffusione e valorizzazione del patrimonio musicale italiano inedito, Ha pubblicato diversi studi

sui compositori cremonesi del Seicento e Settecento e dal 2002 collabora con la rvista Musica. Nel 2005 ha pubblicato per Edi

zZioni Novecento un libro monografico su Marino Capicchioni, del quale é da sempre grande ammiratore. Per ARCHI Magazine

ha gia scritto un articolo sulla viola A. Stradivari 1695 ‘Axelrod’ (vedi numero di settembre-ottobre 2007).

49

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Vihuela de Arco - Julio - 2020 - The StradDocument9 pagesVihuela de Arco - Julio - 2020 - The StradArmando PlancarteNo ratings yet

- Dell - Sitio Oficial de Laptops, Netbooks y ComputadorasDocument4 pagesDell - Sitio Oficial de Laptops, Netbooks y ComputadorasArmando PlancarteNo ratings yet

- Notes On The Construction of The Violin (1902)Document175 pagesNotes On The Construction of The Violin (1902)Armando PlancarteNo ratings yet

- Los Instrumentos de Pua en Espana PrimerDocument52 pagesLos Instrumentos de Pua en Espana PrimerArmando PlancarteNo ratings yet

- Make Your Own Electric Guitar - Melvyn HiscockDocument224 pagesMake Your Own Electric Guitar - Melvyn HiscockArmando PlancarteNo ratings yet

- Bandola Llanera 2Document1 pageBandola Llanera 2Armando PlancarteNo ratings yet

- La Sombra de Arteaga 27sept2022Document3 pagesLa Sombra de Arteaga 27sept2022Armando PlancarteNo ratings yet

- The Evolution of The Baroque OrchestraDocument19 pagesThe Evolution of The Baroque OrchestraArmando PlancarteNo ratings yet

- Ménétriers Et Luthiers Au XVIe S. - de SaedeleerDocument122 pagesMénétriers Et Luthiers Au XVIe S. - de SaedeleerArmando PlancarteNo ratings yet

- Guillo - MélVaccaro - Violons RoyDocument24 pagesGuillo - MélVaccaro - Violons RoyArmando PlancarteNo ratings yet

- Good Gut Strings Violin005Document8 pagesGood Gut Strings Violin005Armando PlancarteNo ratings yet

- The Pipe Organ of The Baroque Era in CHDocument30 pagesThe Pipe Organ of The Baroque Era in CHArmando PlancarteNo ratings yet

- Thesis With Corrections - Annie Gard 309171644Document68 pagesThesis With Corrections - Annie Gard 309171644Armando PlancarteNo ratings yet

- Strumenti Musicali Nelle Collezioni SiciDocument36 pagesStrumenti Musicali Nelle Collezioni SiciArmando PlancarteNo ratings yet

- New Insights On The Stradivari Coristo MDocument11 pagesNew Insights On The Stradivari Coristo MArmando PlancarteNo ratings yet

- The Musical Instruments Museum of San PiDocument16 pagesThe Musical Instruments Museum of San PiArmando PlancarteNo ratings yet

- Simbolos Miticos Del Poder en El BarrocDocument12 pagesSimbolos Miticos Del Poder en El BarrocArmando PlancarteNo ratings yet

- Pop Piece-Simply The Best-4 Cellos-ALL PARTSDocument11 pagesPop Piece-Simply The Best-4 Cellos-ALL PARTSArmando PlancarteNo ratings yet

- The Concise History of The Classical GuiDocument13 pagesThe Concise History of The Classical GuiArmando PlancarteNo ratings yet

- Music and Art of The 17th and 18th CentuDocument12 pagesMusic and Art of The 17th and 18th CentuArmando PlancarteNo ratings yet

- IMSLP745000-PMLP126411-01. Concerto For Violin in A Minor, RV356 - Violin Solo - ViolinsDocument5 pagesIMSLP745000-PMLP126411-01. Concerto For Violin in A Minor, RV356 - Violin Solo - ViolinsArmando PlancarteNo ratings yet

- The History of The Brazilian Seven StrinDocument37 pagesThe History of The Brazilian Seven StrinArmando PlancarteNo ratings yet

- Glossary of Musical TerminologyDocument31 pagesGlossary of Musical TerminologyArmando Plancarte100% (1)