Professional Documents

Culture Documents

Langues Franc

Langues Franc

Uploaded by

88888888888888-534710 ratings0% found this document useful (0 votes)

7 views11 pagesOriginal Title

langues_franc

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

7 views11 pagesLangues Franc

Langues Franc

Uploaded by

88888888888888-53471Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 11

= Réagir sur les emprunts de la langue francaise » Doc. 1 el 2

LEGON «= Définir notre représentation de la langue francaise » Doc. | et 2

a 1 Cette langue-la

est une reine

ao

En petits groupes. Faites des recherches sur 'Académie francaise. Chaque

groupe soccupe dun point : sa fondation, ses missions, ses membres.

Présentez le résultat de vos recherches ala classe. >| Culture et société p. 178

En petits groupes. Cherchez des mots que la langue

frangaise emprunte & votre langue. Vérifiez sil existe

d'autres synonymes de ces termes en francais.

10 7/9 en direct de rAcadémie frangaise

Cl --- -~ cove Présentez vos recherches aux autres groupes.

‘occasion de la premiére Journée de la langue

4 L6. Pard Lisez I i she de l'article

frangaise dans les médias audiovisuels organisée mui =e

s (doc. 2,116).

par le CSA*, le 7/9 (la matinale de France Inter) anu

tinatalo 3 tAadémio frangaico, @. Quelle est la situation ? Qui sont les deux personnes

principales ?

Invités: Erik Orsenna, romancier et académicien, et Dany

Lateriée, érvain halten et académcien, b. Déterminezle sujet qui les oppose. récser le point

do vue de chacune des deux personnes.

( weil wdiovia . Comment Nancy Huston fait-elle part de sa

réponse ? Analysez la construction et le contenu.

(12. Lisez la présentation de émission (doc. 1). de cette phrase.

Quelle esta particularité de cette émission ?

oo 4. Quel est effet produit? Faites des hypothéses

surleton de cetarticle.

3. Qs En petits groupes. Ecoutez I'émission

(doc, 1).

Déterminez le theme principal de interview.

L417. Pardeux. Lisez la suite de article

(doe. 2,1.7 320)

a. Expliquez expression « dinnombrables langues

b, Queleste pointe we ek Orsenna sures frangaises >. A quelle langue frangzise en particulier

anglicismes Nancy Huston fait-elle référence dans cet article ?

Selon lui, u'est-ce qui nourrt a langue francaise ? Pourquoi?

4. Relevezies rtes ql attibue & la langue . Ouelconstat faitelle 7A quoi associe-telle

Ia langue francaise ?

gp6 . Répertoriez les exemples et associez 8 chacun

Par deux, Erik Ursenna est pret & accuelllr le mot te domaine enresporidant,

et Fexpression «jai la haine» (doc. 1) littérature e situation du quotidien » domaine

1. Expliquez le sens de ces expressions et proposez politique e télévision =

‘overnite 4. Quelest le champ lexical dominant? Relevez

b. Existe-til des équivalents dans votre langue ? les termes associés.

e. En quoi ces différents procédés (act. c etd]

© 0c. 1—dédaigne (x): mépriser, appuient-ils argumentation de Nancy Huston ?

do

4] LA MORGUE DE LA REINE

par Nancy Huston

Ville de province. Dans son discours inaugural dun festival littéraire, une élue municipale dit & un groupe denfants: « Quelle

chance vous aver, dapprendre notre si belle langue!» et mon sang ne fait qu'un tour. Comme je doisprendre la parole ensuite, jen

profite pour dire aux enfants que certes, le francais est une belle Tangue mais quion peut en dire autant de toutes leslangues; que

disposer dune belle langue ne sufft pas, encore fautil sen servir pour die des choses inteligentes ; quil est tout a fait possible

de se servi d'une belle langue pour dire des choses débiles; et que, pus on connait de langues, plus on est susceptible de dire des

choses itetigentes. (..]

11 ny a bien sir pas tne mais d'innombrables langues francaises: vocabulaire, syntaxe, prononciation et débit varient selon

Je pays (180 millions de locuteurs & Tétranger, contre seulement 60 dans I Hexagone), le quartier, le région, Ibrigine, Ye miliew

social des locuteurs, fi je me paletai que de celle yui se diffuse Druyaunueut dau Tair dela Frain ui€upotitaive, be fans

politico-médiatico-culturel, car il me semble que sy préservent et sy perpétuent, de fagon subtle mais tenace, les violences et

injustices de Histoire francaise

ettelangue-laest unc reine: belle, puissante ct intarissable’, Pas moyen den placer une. Elleesfiée delle-méme, de ses provesses,

ses tournures et ses atours’ et valorise la brillance au détriment du sens et de lémotion vraie. Cette tendance, surprenante pour qui

nia jamais vécwen monarchie, es trés présente dans les médias francais encore aujourd buiCela va avec les orsde la Republique, les

sabres de la Garde républicaine, leluxe des diners Elysée. « Parfait», soupire versaillamment, dans une pub tt révente, un pre

propos dun camembert quelcongue. « Parfitement parfait», approuve son gamin, avec le méme air daristo snobinard. Ils sont

blancs, blonds, riches, cest un gag mais ce mst pas un gag, it makes me gag’, ca me reste en travers de a gorge, je nachéterai pas ce

en francais ? Qu'apporte l'emploi

de ce terme, en francais et en anglais ?

Expliquez lironie de auteure en citant

des passages précis.

Justifiez le titre de Varticle

En petits groupes. Comparez le conseil donné par Nancy

Huston (act. 8d) 3 la vision d'Erik Orsenna (doc. 1).

Partagentils le méme point de vue ? Echangez et donnez

votre avis surle sujet.

eX ~

11. Nous rédigeons un article sur notre représentation

de Ia langue francaise.

En petits groupes.

a. Choisissez une caractéristique qui représente la langue

frangaise (sa beauté, sa complexité, etc.).

b. Cherchez des exemples dans différents domaines (médias,

cinéma, littérature, otc.} pour illustrer cotte caractéristique.

. Trouvez une anecdote pour introduire votre article.

4. Rédigez un article (250 mots) sur votre représentation

de la langue francaise. Développez votre point de vue.

e. Echangez vos productions entre groupes et proposez

un titre aux différents articles. Postez-le ensuite sur

le réseau de laclasse.

= Analyser et écrire une lettre ouverte + Doc. 1

LEGON = Comprendre des problématiques liées & la Francophonie » Doc. 1 et 2

tena

a 2. Décoloniser

la langue frangaise

Le président de la République francaise Emmanuel Macron a proposé4 Alain Mabanckou, auteur francophone

originaire du Congo, professeur 4 'UCLA (université de Californie Los Angeles), de contribuer aux « travaux

de réflexion » qu'il souhaite « engager autour de la langue francaise et de la Francophonie», Lauteur de Verre

cassé lui répond par une lettre ouverte, publiée le 15 janvier 2018 sure site de T Obs.

| Culture et société p. 200

ment

ere hye bakbsraneiosconvavuatesCUB0NG USDE Llanaqlensemnpietarcaesennonmeatmranatragstie fa

=a BIBLIODS ~_— i

Monsicur le Président,

Dans votre discours du 28 novembre a Funiversité de Ouagadougou, puis dans un courrier officiel que vous mavez

adressé le 13 décembre, vous mlavez proposé de « contribuer aux travaux de réflexion que vous Souiaitez engager autour

de la langue frangaise et de la Francophonie.»

‘Au xix* siédle, lorsque le mot «francophonie» avait été concu par le géographe Onésime Reclus, il sfagissait alors,

dans son esprit, de créer un ensemble plus vaste, pour ne pas dire de se lancer dans une véritable expansion coloniale.

Daillcurs, dans son ouyrage Lachons UAsie, prenons [Afrique (1904), dans le dessein' de « pérenniser» la grandeur de ka

France, il se posait deux questions fondamentales : « Oi renaitre? Comment durer ?»

Quést-ce qui a changé de nos jours? La Francophonie est malheureusement encore percue comme la continuation de la

politique étranyéie de la France dans ses ane ienies Colonies. Repeuser Ia Fraucophoniece nest pas seulestent « protege »

Ja langue frangaise qui, du reste, nest pas du tout menacée comme on a tendance a le proclamer dans un dan d'auto-

flagellation propre la France. La culture et la langue frangaises gardent leur prestige sur le plan mondial.

Les wicilleuss specialises de la litvatuse lnanyaive du Moyeu Age soul cauésitains, Les éudiants UAnuétiyue du Nov

sont plus sensibilisés aux lettres francophones que leurs camarades francais. La plupart des universités américaines

créent et financent sans Vide de la France des départements de littérature francaise et d’tudes francophones. Les

écrivains qui ne sont pas nés en France et qui écrivent en francais sont pour la plupart traduits cn anglais

Ahmadou Kourouma, Anna Moi, Boualem Sansal, Tierno Monénembo, Abdourahman Waberi, Ken Bugul, Véronique

Tadjo, Tahar Ben Jelloun, Aminata Sow Fall, Mariama Ba, etc. La littérature francaise ne peut plus se contenter de la

définition étriquée qui, a la longue, a fini parla marginaliser alors méme que ses tentacules ne cessent de croitre griice

Temergence d'un imaginaire-monde en francais.

‘Touslesdeux, nousavionseu cet effetun échange.la Foire du livre deFrancfort en octobre dernier, etje vousavais signifi

publiquement mon désaecord quant & votre discours douverture dans lequel vous tavier eité aucun auteur expression

frangaise venu dailleurs, vous contentant de porter au pinacle Goethe et Gérard de Nerval et daffirmer que « Allemagne

aaccueillait la France et la Francophonie», comme sila France nétat pas un pays francophone!

Dois-je rappeler aussi que le grand reproche quon adresse a la Francophonie « institutionnelle» est quelle nla jamais,

pointé du doigt en Airique les régimes autocratiques, les élections truquées, le manque de liberté dexpression, tout cela

orchestré par des monarques qui sexpriment et assujettissent leurs populations en francais? Ces despotes Saccrochent

at pouvoir en bidouillant’ les constitutions (rédigées en francais) sans pour autant susciter l'indignation de tous les

gouvernements qui ont précédé votre arrivée A la téte de Etat.

Test certes louable de faire un discours & Ouagadougou a la jeunesse africaine, mais il serait utile, Monsieur le Président,

‘que vous prouviez A ces jeunes gens que vous étes @une autre génération, que vous avez tourné la page et qu’ile ont droit,

ici et maintenant, a ce que la langue frangaise couve de plus beau, de plus noble et d'inalignable: la liberté.

Par conséquent, et en raison de ces tares que charrie la Francophonie actuelle ~ en particulier les accointances’ avec les

dirigeants des ripubliques bananires qui décapitent les tives de a jeunesse alricaine -, jaile regret, tout en vous priant

dagréer lexpression de ma haute considération, de vous signifier, Monsieur le Président, que je ne participerai pas &

ce projet.

Alain Mabanckoo, Santa Monica, le 15 janvier 2018

1, desein (a.m): intention, but, 2. bidouile fet 3. accointance (o{):teaonente des personnes appurtenant milieu.

a5

En petits groupes. Que représente pour

vous la francophonie /la Francophonie’ ?

Faites des recherches si nécessaire.

(0112. Lisez lencadré gris (doc. 1).

a. Uans quel contexte cette lettre acvelle ete

rédigée ?

b. Identifiez sa nature et son but.

(13. Par deux. Lisez la lettre (doc. 1).

‘2, Quelle réponse apporte Alain Mabanckou

8 la proposition d’Emmanuel Macton ?

b. Listez les principaux reproches faits

ala Francophonie et la France.

¢. Daprés Alain Mabanckou, quels sont les

domaines dane leequele la France doit eibler

ses réflexions ? Quelles propositions fait-il?

(14. En petits groupes. Relisez la lettre (doc. 1)

‘2, Au cours de quel événement Alain Mabanckou

s'est il déid oppose au président francais ?

bb. Reconstituez la chronologie des faits

(personnels et historiques) évoqués par

autour. Quels cont les tompa employéo ?

Justifiez leur emploi

¢. Quel sentiment éprouvez-vous ala lecture

de cette lettre ? Identifiez le ton dominant en

relevant des passages précis.

15. Par deux. Lisez & nouveau la lettre (doc. 1).

a. Retrouvez ordre des parties qui constituent

la lettre.

motivation de fa prise de position «

recommandations + motif de la lettre ®

expos¢ des faits © réponse apportée

b. Ce document répond-il aux codes de la lettre ?

Justifiez > |sratégies p. 178

. Diaprés vous, pourquoi Alain Mabanckou fait i

le choix d'écrire une lettre ouverte ?

Par deux. Cherchez un exemple de lettre ouverte

dans votre langue. Présentez 'auteur(e),

expliquez les problémes soulevés et le ton

employé & la classe en lisant quelques extraits.

me

ee/arearerscom, =

Francoise Verges:

“Il faut décoloniser

la francophonie”

7. G2 Ecoutez la premiere partie de l'interview (doc. 2).

. QuiestT'intervenante et dans quel contexte esteelle invitée ?

b. Quelle est sa principale attente ?

8. Quss Par deux. Ecoutez la deuxiéme partie de l'interview

(doc. 2).

a, Identifiez le domaine auquel linvitée fait référence.

Quel argument expose-telle?

b. Quelle serait, selon elle, la solution pourofir de nouvelles

perspectives ? Reformulez sa proposition en une phrase.

c. Comment construit-elle son discours ? Pourquoi ?

9. Gives Par deux. Ecoutez la troisi¢me partie de l'interview

(doc. 2).

a. Quels groupes de personnes linvitée mentionne-t-elle 2

b. Expliquez en quoi ces différents exemples remettenten

question ia domination du trangals.

En petits groupes. Expliquez la phrase: «Il faut décoloniser

la francophonie. » En quoi Francoise Verges rejoint-elle la

proposition d’Alain Mabanckou (doc. 1) ? Echangez.

EXTSH

11. Nous écrivons une lettre ouverte pour dénoncer

tun probleme.

En petits groupes.

a. Choisissez un probleme que vous souhaitez dénoncer.

Répertoriez les faits quiillustrent ce probléme.

Listez vos principaux arguments.

Refléchissez a une solution possible.

Déterminez un destinataire et écrivez votre lettre

en respectant les codes de la lettre ouverte.

1. Publiez votre lettre sur le reseau de fa classe.

En petits groupes. Choisissez 'un(e) des auteurs francophones

mentionnés dansles deux documents. Fates des recherches sur

le choix dela langue francaise dans ses écrts (langue matemelle,

langue adoption) etsurson ceuvre. Présentez-la /le2 la classe.

nem On

= Analyser et comparer deux extraits litéraires » Doc. 1 et 2

He LEGON = Commenter des choix d’écriture » Doc. 1, 2 et 3

3 Parler le méme langage

ao

En petita groupes. Aimez-vou:

jez-vous un «bon bouquin» ? Echengez.

Et chacune de ces odeuss, avant méme que la lecture fit commence, ravissat Jacques dans

tun autre univers plein de promesses deja ftenues] qui commencait déja dobscurcir la piéce

oii se tenait, de supprimer le quarter lui-méme et ses bruit, la ville et le monde entier qui

allait disparate totalement aussitbt la lecture commencée avec une avidité fall, exalée, qui

finissait par jeter fenfant dans une totale ivresse dont les ordre répétés narivaient méme pas

LePremier Hommeestun roman § Ie tire. « Jacques, mets la table, pour la troisiéme fos.» Il mettait enfinla table, le regard vide

aartobiographigue d'Atbert et décoloré, un peu hagard, comme intoxiqué de lecture il reprenait son live comme sil ne

armas (1818-1960), derie an avait jamais abandonné. «Jacques, mange.» ; il rangeait enfin une nourrture qui, malgré

1960 et publié titre posthume son épaisseuy, lui semblait moins réelle et moins solide que celle quil trouvait dans les lives,

1994. Ilraconte tenfance puis il débarrassait et reprenait le livre. Parfois sa mére sapprochait avant dallersasseoir dans

Gefomeurceons les tenlestie son coin, «Crest la bibliothéque », disait-ele. Elle prononcait mal ce mot quelle entendait dans

Jocques Cormery. né dans uns hourhe de enn Fle at qui Ini efit ren, mais lla exrannaieeit I cninieree ros leas

quartier populaire d'Alger en «Oui », disait Jacques sans lever la téte. Catherine Cormery se penchait par-dessus son épaule.

I91Set quisuite dla mortde Ele regardait le double rectangle sous la lumidre, la range régulére des lignes, elle aussi

son pere perdlant laPremiére ,respitat Yodeur, et parois elle passait sur la page ses doigts gourds et ridés par eau des

Guerre mondiale, granditentre _Jessives, comme si elle essayait de mieux connaitre ce quétait un livre, d'approcher d'un

samére et sa grand-mére peu plus prés ces signes mystérieux, incompréhensibles pour elle, mais oly son fils trowvatt si

Lextrait proposése situevers la souyent et durant des heures une vie qui lui était inconnue et dou il revenait avec ce

fin du roman. dane ta deuxieme regard quil posait sur elle comme une étrangéte. La main deforrée caressait doucement la

aes ocemai ata +téte du garcan qui ne réagissait pas, elle soupirat, et puis allait sasseoir loin de lui. « lacques,

premier hommes. va te coucher.» La grand-mare répétait ford. «Demain, tu seras en retard.» Jacques se leva,

se patait son cartable pour les cours du lenderain, sans lacher son livre mis sous laisselle, et

pus, comme un iviogne, sendormait lourdement, aprés avoir glssé le livre sous son traversin*

Airs, pendant des années, la vie de Jacques se partagea inégalement entre deux vies quil ne

pouvaitrelier Tune & l'autre

Abert Camus, Le emi Horame, éitons Fol, 1994

Dans le roman Leurs enfants aprés ewx (2018), Nicolas Mathieu décrit, travers le parcours de plusieurs adolescents,

les conditions de vie difficiles dans une région de TEst de la France en proie au chémage. Ce roman se déroule dans

les années cuatre-vingt- dix. extrait proposé se site dans la daunciéme partie intitulée «1994, You could be mine:

‘Quand elle rentrait le week-end, elle trouvait ses parents occupés & mener cette vie dont elle ne voulait plus, avec leur bienveillance

ensemble et ces phrases prémachées’ sur 2 peu prés tout, Chacun ses godts. Quand on veut on peut. Tout le monde peut pas devenir

ingGnieur. Vanessa les aimait du plus profond, et rsentait un peu de honte et de pine 2 es vor faire ainsi leur chemin, sans cot

4 Gcat ni déullance majeure Elle ne pouvait pas savoir ce que ga demande dopiniteé et d’humbles sacrifices, cette existence

‘moyenne, poursuive sans riche, 2 rumener lx pale et organiser des vacances 3 entretenir la maison et fire e diner chaque sir,

ae présent, atten tout, touten Isissant 2 une ado délinguée a posbilité de gagner progresivement son autonomie

‘Vanessa. elle. les voyait petits, larbins, tout Je temps crevés, amers, contraignants, mal embouchés, avec leur 7@éStar et leurs jeux

de gratage ls chemisetes-cravates du pre ets mre qui, tou les trimestes, reais sa couleur et consult des voyantes tout en

considrant que les psy tent tous des escrocs.

1 [Nicolas Mathieu, Ltrs enfants prise, tions Nes Su, 2018,

(12. Lise les deux chapeau (doc 1 et?)

a, Retrouvez les informations suivantes.

lenom de 'auteur # le genre lttéraire ©

l'année de publication « le lieu, époque et les

conditions sociales des personages

. Quels sont les points communs entre les deux

ceuvres ?

(18. Pardon Liger les deuivevtraits (doo 1 at 2)

a. Associez un titre & chaque extrait. Justifiez.

41.Un regard amer

2.Une passion dévorante

b. Relevez_les informations sur les personnages

(identité, particutarité, lieu de vie),

cc. Identifiez le narrateur dans chacun des extrats.

Dans quel extrait distingue-t-il de 'auteur?

Que penscz-vous de cca choix d'écriturc ?

Echangez.

(14. Par deux. Relisez les deux extraits (doc. 1 et 2).

a. Dans le document 1, relevez les dialogues des

personages.

b. Dans le document 2, repérez les propos

que l'on peut attribuer aux parents,

‘c. Uistinguez la mantere dont les dialogues sont

intégrés dans la narration pour chacun des deux

extraits. Quen déduisez-vous surles échanges

entre les personages ?

(15. Par deux. Lisez & nouveau les deux extraits

(doc. 1 et2).

a. Dans le premier extrait, que représente le livre

pourlenfant? Pourla mére ? Quel est Peffet

produit?

bb. Retrouvez dans le second extrait

les synonymes des termes suivants.

fatigué © grossier / mal élevé « voleur ©

servile © dérangé

A quel registre appartiennentles termes

relevés ? Que pensez-vous de l'emploi

de ce registre dans cet extrait ?

cc. Analysez la natration de chaque extrait

(construction des phrases, choix des temps}.

Quelles différences remarquez-vous ?

En petits groupes. A partir des deux extraits

présentés (doc. 1 et 2), quel ive avez-vous envie

de lire ? Pourquoi ? Echangez.

7. Gos Eeoutes la promiére partie de

Annie Ernaux (doc. 3).

a, Quels sont les deux themes abordés ?

b. Pourquoi peut-on qualifier le livre d’Annie Emaux

d'«autobiographie » ?

¢. Quel lien pouvez-vous établir avec les deux premiers

documents?

8. G95 Pardeux. Ecoutez la deuxieme partie

de interview (doc. 3}

a, Repérez les différents langages dont parle Annie Ernaux

etidentifiez les locuteurs,

b. Commentla relation d’Annie Emnaux et de son pére

actelle évolué ? Expliquez pourquoi. Quelles

conséquences cela a-til eu?

9. oi3r Par deux. Réécoutez interview (doc. 3).

a. Relevez les expressions entendues par Annie Ernaux

durant son enfance. Comment les comprenez-vous ?

Que traduisent-elles ?

b. Daprés Annie Emaux, «les mots, les phrases qu'on

‘emploie retracent vraiment le monde oil on vit» alors

que le roman « embellit» la réalité. Son point de vue

S‘applique-tilaux documents 1 et2? Justifiez.

EXE ~

10. Nous commentons des cholx ¢'écriture.

Par deux.

2. Comparez les difficultés de communication entre

les personnages (origines, manifestations, etc.) dans

les trois livres cités (doc. 1,2 et 3).

b, Reprenez les caractéristiques d'écriture propres

a chaque extrait (act. 4, Set 9). Lesquels traduisent

le mieux les difficultés de communication entre

les personnages? Classez-les.

cc. Expliquez dans un commentaire (250 mots) quelle

‘emiivee illustra le mieiny, salon vais, Vineapacité des

personnages & « parler le méme langage». Justifiez.

4d. Comparez vos choix avec le groupe et échangez. Postez

ensuite votre commentaire sur le réseau de la classe.

= Parler de notre rapport oral » Doc. 1

LEGON ei eeeat torantse te teeot ole neon Meapttrce aed

e

2 & Avoixhaute

ao

En petite groupes, Quelles difficultés éprouvez vous quand vous devez vous exprimer devant un public ?

Echangez, mettez en commun et listez les difficultés récurrentes.

eee Rena

ay L15. Par deux. Lisez la présentation et lextrait (doc. 2).

a. Quiest Bertrand Périer ? Quel est 'objectf de son

livre ? Faites le ien avec le document 1.

Cest une histoire de mots, Mots féveeux,

‘mots poétiques, mots en cascade.

Une poignée de gamins de banlieue b. Bertrand Périer propose deux types d'écrits pour

inventent un nouveau langage, brassent rédigerun discours. Lesquels ?

les agjecttts eapmnent en alewancrins; c. Définissez en une phrase les particularités

ee et fobjectif principal du discours destiné &

Slasmant es phases, portées par une un concours ¢ eloquence. En quoi ce type de

discours différe-t-il d'une lecture & voix haute ?

spiration vibrante, senvolent, ily ade

la soul et jamais les murs des HLM du

9-3" nfont entendu parell te, LLG. Enpetits groupes. Relisez lextrait (doc. 2).

Diaprs htpsitetecbs.nowvelabs.com a. Dans le premier paragraphe (I. 18), quel

exercice Bertrand Pétier fait a partir du sujet:

«Les mots doiventils étre gardés a vue? » ?

b. Relevez les figures de style et les procédés

dC ecrture cites pour la redaction dun discours

et expliquez leur importance. Quelle place

coccupe le choix du lexique dans un discours ?

c. Montrez que la syntaxe et! organisation du

(1.2. Pardeux. Observer 'afiche et lisez la critique (doc. 1).

a. D'aprés vous. quel est le theme principal de ce film ?

Relevez le champ lexical dominant pour justfier

votre réponse.

b. Oui sont ies personages et ot se déroule le film >

©. Cette critique vous donne-telle envie de voir le film ? clsollvs oi in nach eur Ga roi oclationt

Echangez. et surles effets qui produit.

‘ 4. Donnez une définition de 'éloquence. Justifiez.

12) 3. En petits groupes. Regardez la vidéo (doc. 1) ————

©. Vérifiez vos hypotheses (act. 20 ct 2b). (147. Par deux. Lisez a nouveau rextrait (doc. 2).

. Avotre avis, quel moment du film correspond a. Expliquez la phrase : «Ce que 'on cherche

cet extrait ? Justifiez. 8 connaitre a travers un discours, cest la

. Relevezles influences que mentionnentles trois personnalité de lorateur» (1.51.52).

tudiants sur leur rapport oral etclassez-les. b. Quels conseils donne Bertrand Périer pour

Caractere Environnement social | Vérifierla clarté d'un discours ?

| | c. Avantla prononciation du discours, quelles

notes peut-on ajoutersurson texte ? Faites

Parmiles influences relevées, laquelle peut représenter des propositions et échangez avec la classe.

un atout dans la communication orale ? Echangez. a5

aS En petits groupes. Les concours d'éloquence

En petits groupes. Dans votre langue, peut-on reconnaitre __rencontrent un franc succés dans lespace

les aitterences de niveau, social ou educattt, dans trancophone et ne cessent de se muttipter.

expression orale (accent, lexique, registre, etc.) ? Ces Ce type de concours estil organisé dans votre

différences sont-elles discriminatoires ? Echangez. pays ? Echangez.

Tab006. 1-1 prosopopde (n.€):aiscours —2, de hare ]:coasse, dconceranttucuen,— 3 HUM 93: Habit Laue

meee ey deportement 93 (Seine Sainte

+» dicours vat il «

rd

Dossier Legond Quel

Dans son essai, Bertrand Périer fait part de son expérience et livre les codes et des conseils pour vainere sa timidité et prendre

Ja parole en public ann de redonner ses letres de noblesse’ a oral. Dans cet extrait, Il se penche sur le dlscours desting a un

concours d’éloquence

«Les mots doiventis Gre gardés 8 vue?» par affimative. Dabord

nous ne serions rien sans es mots parce quils sont notre bien

commun et note mode dexpression prviggige. On ne peut nas

perdre les mots de we, ceux qui le prétendent sont des ilettrés

olontaites. Freute. los mots doivent éite gardés.& we car ils

Commettent des infections (outrage, appel & insurrection) Enfn,

est honeur des mots que détve gardés 8 we, car les mots ne sont

rien silsne sort pasrebelles.

I ries pes npussiue, put que Uurganber des aigurents

abstaits, de raconter une histoire. Mais il faut dans ce c2s-8 que

Fhistoite soit par elle-méme démonstatve de votre hase. lest un

exctcce dificil

les formulesetles images

Ces, in fine, ce que fon retiendra de voue discous. Pasemerle

de formules chocs, de raccouris podtiques, de repprochements

inattendus ou amusants, de mots incongrus, de meétaphores. ls

ofrent des respirations. Ls formules chocs sont comme un préipité

de la pensée. Presque des slogans qui frappent Iesprit par I ime,

Halitération, les anashores

Demandez-vous si un joumalste est dans a salle pour rendre

comote de mon discours, quest-ce que je voudrais quil tive ? Qu

our les plus aquerts aux réseaux sociaux :sijedevais sumer mon

idee en un tweet ¢

Diane fagon générale, écartee de votre discours les mots inutile,

les faciités les phrases dépourmies dintérét ou dégance. Soyez

fexigeant avec voure-méme.Cuitve7 Ie gnit du mat juste a service

de a pensée li.

Lesrythmes

Priviéaiez le rthme temaie (es formules parts) aui est au coeur

de la thétorique classique.

Il est par exemple employé par Barack Obama ds levorde de son

fameux discours Yes we can: «Je suis ici devant vous empli dun

sentiment dhumilité foee bla tdche qui nous ettend, reeonncissant

our la conflance que vous miaver témoignée et’ conscient des

szcrices consentis par nos ancétes. ..]

Demandez-vous toujours si vous pour? lire la phrase que vous

éciivez, Autez-vous assez de souffle? La phrase este bien

ythmée? Estelle trop longue, ttop courte ? ¥ atl un risque

daccroc oratore parce gun mot est dificle & prononcer ? Le

acs arampe'+ ? Lovee vous parzemé de pha

ex <=

9. Nous organisons un concours d’éloquence.

En groupe.

Courtes, sans verbe, dinterections, de questions oratotes? Il est

dilficie de se rendre compte de ce genre de détal sans sentiiner

2 prononcer & haute voix son discours. Repétez plusieurs fois

diabord seui = et [..] repérez les endroits ou vous dever ménager

des silences. hausier Ie ton. acedérer cut encore ralentit Ie dept «

Brercer-vous devant dautes personnes [| assurezvous queles

Cont compris votre propos et que celu-c'sert bien votre objectit

CCest également loccasion de verifier que vos tats humour font

oul UU pas od

Dune facon générale, ls cations et utes rélérences ne sont pas

obligatites. Ce que lon cherche & connate & travers un discours

est la personnalté de orteur, Une référence ne doit pas vous

‘masquet lle est en revanche pertinente siclle est originale ets vous

la maitisez bien. Dans oe cas, en effet, ele vous rele

En résumé, un dscours ne sert qu’ une seule chose : convaincre

Vauditoite que vote these est pertinente. Tous vos efforts daivent

tre tendus vers cet object Nhésitez pas en particulier & reppeler

réguiiérement vote thése: une personne qui entrerait dansia piéce

en cours de discours devrait pouvoir en moins de deux minutes

deviner le sujet que vous traitez eta postion que vous soutenes.[..

Laprésentation du discours

Pendant la lecture, respectez ls indications annotées en marge du

texte. Vemieurez le plus statque possible, euls vos bras peuvent

‘bouger, pour souligner une idée, mais soyez écorome de gestes

{pas de gestes agressis ou de martdiement de ltrin), Ne erenez

pa de crayon Poser tien votre vai, de facon ne naswousfatiquer

Parlez audela du dernier rang auditeurs, Donnez une image

enthousiaste, et impliquez-vous dars le prononcé de votre texte

Soyez pleinement concent. Ne vous laissez pas déstabilser parla

reaction de auditors neiez pas vous-meme, ne Vous atetez

as trop longer, redémarrez sur afin des rites pour conserves le

rythime, Ne sortez pas de wore texte pour répondre & une interjection

ena a calle ul cv 07 tne atin extanitnaine

Variezle ton. Lent, rapide, fort, doux, dre, grave. On doit nasser par

tous es reqistes. On ne change jamais assez la classe

» le milieu petit bourgeois > la classe

c. les élites > la classe ...

6. a, Complétez les témoignages avec les mots et expressions suivants. Faites les accords nécessaires.

crevé « le beau langage * déformé

ladestinée « le patois » une petite ascension sociale * gourd

On reconnaissait faclement Mon mari est de coux

les gens quitravaillaient qui ont toujours parlé

‘au fond dee mines, st suivi«. Familiale 62ne

les « Gueules noires », se poser de question.

lis avaient les doigts ..., Waintégeé

les maine ... et bon nombre Polytechnique, tout

dentre eux ne sexprimaient comme son pére et son

que dans le... local ‘grand-pére avant I

Jai grandi dans un pavillon

de banlieue. Quand mes parents

je travaillaiont pas, ile paesaiont

leur temps a préparernos vacances:

‘une semaine au ski en hiver et trois

semaines our la Céte dAzur en été,

lis étaient toujours... mais satistaits

avoir bénéficié d’....

Nog a

Nag

b. Associez chaque témoignage a une classe sociale (activité 5).

) Lecan 4— A vnix hatite

7. Complétez la grille de mots ct

3.

mt tt)

7 = | (10

z | El mila

; | ]

\

| |

4 |

j

|

jae iD

Horizontalement Verticalement

4. Elle peut étre libre, sincére, authentique ; on la coupe souvent aux autres 2. Personne éloquente, qui adu talent

lors des débats meme si cest impoli aur sexprimer en public.

2.Amener quelqulun a reconnaitre quelque chose comme vrai ou nécessaire. 8 lest important quielle soit claire

3. Ce que lon dit, le sujet dont ilest question. et porte loin lorsque on s'adresse

4. Ensemble des personnes qui écoutent. aunauditoire

5. Développement oratoire sur un sujet déterminé pronancé en public, 9. Ensemble de procédés constituant

et en particulier lors d'une occasion solennelle. Vrartde 'éloquence.

6 Auialité canara diune veix liée 4 ea hauteur, A con timbre, Ason intoncité 101 Dpinion quet'an adopte face

Silest monocorde, cela signe quil est peu vars,

8. Choisissez les verbes corrects. Plusieurs réponses possible.

Un bon orateursait...

a. défendie / formuler / convaincre clairement une position,

b. émettre /analyser / obréger de maniére critique,

©. parler /structurer / organiser son discours,

{une situation donnée.

‘Dans un débat, il faut tre capable d’ /de.

4.conserver /éviter/garderla parcle,

. développer /discuter/rejeter des arguments solides,

§. anticiper /affnmer / couper les objections.

Compréhension de l'oral

Vous allez entendre deux émissions de radio. > I stotégies p. 104

Lisez les questions, écoutez chaque document puis répondez,

DOCUMENT 1

‘1. Do quolle thématique los romans de Rachid Santakitraitent.i

a, Duquotidien de certains quartiers.

b. Des manifestations étudiantes.

. Duréle de Vécole dans l'éducation.

2. En quoiles dictées proposées par Rachid Santakise distinguent-elles ?

a. Elles sont théatralisées.

b. Elles sont ouvertes & tous.

C. Elles sont populaires a la radio.

3. Quelle estla méthode de Rachid Santakl ?

a. listefforce de parler fort pour 'aucitoire.

b. llaugmente le débit au furet & mesure.

c. licherche a imiter le style des professeurs,

4. Comment Rachid Santaki sélectionne-t:il ses textes pour les participants ?

2, llutilise des extraits de romans classiques.

b. liprend des documents simples a comprendre.

c. licherche des themes qui parlent de leur vie.

DOCUMENT 2

11. Quel était robjectif de renquéte de Bruno Pons ?

4. Faire uit relevé ues mots utilises dais Uliaque reyiun

b. Connaitre le nombre de locuteurs par langue régionale.

c. Redynamiser usage de certains vocables régionaux.

2. Par quoi Bruno Pons ati été surpris, avec cette enquéte ?

a, Parla quantité de particularismes relevés.

b. Parle nombre de mots ayant disparus.

c. Parle taux de participation enregisté.

3. Pour Bruno Pons, l'apparition des réseaux sociaux...

a, renforce l'attachement a identité linguistique.

b. permet dexporter des termes dans d'autres régions.

Cc. fat renaitre progressivement des dialectes perdus.

ae eeu sek ct at

ge : 30 minutes environ (préparation : 1 heure)

Cette épreuve se déroule en deuxtemps. | Statégiesp. 181 of 183,

1L. Fypnsa -& partir des documents proposés, vous préparere7 un exposé surle théme indiqué

Vous présenterez une réflexion ordonnée sur ce sujet (introduction, développement avec mise en évidence

de quelques points importants, conclusion)

Auentivi les documents sunt une source ducumentaire, Yous ne devez pas vous limiter & un simple comple

rendu des documents. Yous devez construire une véritable réflexion personnelle en introduisant vos propres

commentaires et arguments,

2. Entretien : interaction avec les examinateurs.

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5811)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- TchenDocument6 pagesTchen88888888888888-53471No ratings yet

- Shtebs Khistori Obschiy FaylDocument31 pagesShtebs Khistori Obschiy Fayl88888888888888-53471No ratings yet

- Seminar 3 Word-Structure I. Questions For The Discussion:: Ringlet A Long Curl of Hair Hanging Down From Somebody's HeadDocument4 pagesSeminar 3 Word-Structure I. Questions For The Discussion:: Ringlet A Long Curl of Hair Hanging Down From Somebody's Head88888888888888-53471No ratings yet

- Malraux Condition HumaineDocument4 pagesMalraux Condition Humaine88888888888888-53471No ratings yet

- Методика исследования концепта по КарасикуDocument3 pagesМетодика исследования концепта по Карасику88888888888888-53471No ratings yet

- PersonnageDocument4 pagesPersonnage88888888888888-53471No ratings yet

- анализ урока сокурсникаDocument3 pagesанализ урока сокурсника88888888888888-53471No ratings yet

- Ma JournéeDocument11 pagesMa Journée88888888888888-53471No ratings yet

- анализ урока учителяDocument3 pagesанализ урока учителя88888888888888-53471No ratings yet

- I. Questions For The Discussion:: Seminar 6 Structural Classification of Sentences. Complex SentenceDocument5 pagesI. Questions For The Discussion:: Seminar 6 Structural Classification of Sentences. Complex Sentence88888888888888-53471No ratings yet

- Imparfait Du SubjonctifDocument4 pagesImparfait Du Subjonctif88888888888888-53471No ratings yet

- Argots A ClefDocument3 pagesArgots A Clef88888888888888-53471No ratings yet

- Glava 3Document14 pagesGlava 388888888888888-53471No ratings yet

- I. Questions For The DiscussionDocument26 pagesI. Questions For The Discussion88888888888888-53471No ratings yet

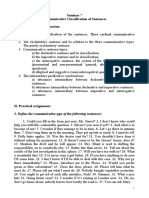

- Seminar 7 Communicative Classification of Sentences I. Questions For The DiscussionDocument3 pagesSeminar 7 Communicative Classification of Sentences I. Questions For The Discussion88888888888888-53471No ratings yet