Professional Documents

Culture Documents

Freire Paulo La Importancia de Leer

Freire Paulo La Importancia de Leer

Uploaded by

brigitte owo0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views9 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views9 pagesFreire Paulo La Importancia de Leer

Freire Paulo La Importancia de Leer

Uploaded by

brigitte owoCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 9

la importancia de leer

y el proceso de liberacién

paulo freire

30 \

>i grupo editorial

siglo veintiuno

siglo xxi editores, méxico

CERHO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310 MEXICO, DF

www.sigoxxieditores.com.mx

siglo xxi editores, argentina

GUATEMALA 4824, C14258UP, BUENOS ARES, ARGENTINA

www.sigioxxieditores.com.ar

anthropos editorial

LEPANT 241-243, 08013 BARCELONA, ESPANA

www.anthropos-editorial.com

edicién al cuidado de marti soler

portada de maria luisa passarge

primera edicion, 1984

decimotercera reimpresién, 2001

segunda edicién, 2003

octava reimpresién, 2019

© siglo xxi editores, s.a. de c.v.

isbn 978-968-23-1593-0

derechos reservados conforme a la ley

impreso en mujica impresor, s.a. de c.v.

camelia num. 4

col. el manto, iztapalapa

ciudad de méxico

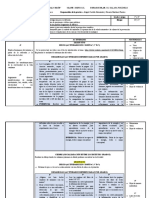

{INDICE

/

INTRODUCCION, por HILDA VARELA BARRAZA

MIGUEL ESCOBAR GUERRERO

CONCIENTIZACION Y LIBERACION: UNA

CHARLA CON PAULO/ FREIRE

CONSIDERACIONES EN TORNO AL ACTO DE

ESTUDIAR \

LCS CAMPESINOS Y SUS \LiBRos DE LECTURA

ALGUNAS NOTAS SOBRE donciENTIZAcION

LA IMPORTANCIA DEL acto DE LEER

ALFABETIZACION DE ADULTOS Y BIBLIOTECAS

POPULARES: UNA INTRODUCCION

EL PUEBLO DICE SU PALABRA O LA ALFABETIZA-

CION EN SAO TOME E PRINCIPE

{5]

23

47

54

82

94

108

125

LA IMPORTANCIA DEL ACTO DE LEER?

Rara ha sido la vez, a lo largo de tantos afios de

practica pedagégica, y por lo tanto politica, en que

me he permitido la tarea de abrir, de inaugurar o

de clausurar encuentros o congresos.

Acepté hacerlo ahora, pero de la manera me-

nos formal posible. Acepté venir aqui para hablar

un poco de la importancia del acto de leer.

Me parece indispensable, al tratar de hablar de

esa importancia, decir algo del momento mismo

en que me preparaba para estar aqui hoy; decir

algo del proceso en que me inserté mientras iba

esctibiendo este texto que ahora leo, proceso que

implicaba una comprensién critica del acto de

leer, que no se agota en la descodificacién pura

de la palabra escrita 0 del Jenguaje escrito, sino

que se anticipa y se prolonga en la inteligencia

del mundo. La lectura del mundo precede a la

lectura de la palabra, de ahi que la posterior lectu-

ra de ésta no pueda prescindir de la continui-

dad de la lectura de aquél. Lenguaje y realidad se

vinculan dinamicamente. La comprensién del tex-

to a ser alcanzada por su lectura critica implica

la percepcién de relaciones entre el texto y el con-

texto. Al intentar escribir sobre la importancia

* Trabajo presentado en la apertura del Congreso Brasilefio

de Lectura, realizado en Campinas, Sig Paulo, en noviembre

de 1981.

[94]

del acto de leer, me senti llevado —y hasta con

gusto— a “releer’” momentos de mi practica,

guardados en la memoria, desde las experiencias

mas remotas de mi infancia, de mi adolescencia,

de mi juventud, en que la comprensién critica de

la importancia del acto de leer se vino constitu-

yendo en mi.

Al ir escribiendo este texto, iba yo “tomando

distancia” de los diferentes momentos en que el

acto de leer se fue dando en mi experiencia exis-

tencial. Primero, la “lectura” del mundo, del pe-

quefio mundo en que me movia; después, la lectu-

ra de la palabra que no siempre, a lo largo de

mi escolarizacién, fue la lectura de la “palabra-

mundo”.

La vuelta a la infancia distante, buscando la

comprensiédn de mi acto de “leer” el mundo pat-

ticular en que me movia —y hasta donde no me

esta traicionando la memoria— me es adsoluta-

mente significativa. En este esfuerzo al que me

voy entregando, re-creo y re-vivo, en el texto que

esctibo, la experiencia vivida en el momento en

que atin no leia la palabra. Me veo entonces en

la casa mediana en que nacf en Recife, rodeada

de Arboles, algunos de ellos como si fueran gen-

te, tal era la intimidad entre nosotros; a su som-

bra jugaba y en sus ramas més dociles a mi altura

me experimentaba en riesgos menores que me pre-

paraban para riesgos y aventuras mayores. La vie-

ja casa, sus cuartos, su corredor, su sdtano, su te-

traza —el lugar de las flores de mi madre—, la

amplia quinta donde se hallaba, todo eso fue mi

5

primer mundo. En él gateé, balbuceé, me ergui,

caminé, hablé. En verdad, aquel mundo especial

se me daba como el mundo de mi actividad per-

ceptiva, y por eso mismo como el mundo de mis

primeras lecturas. Los “textos”, las “palabras”,

las “letras” de aquel contexto —en cuya petcep-

cién me probaba, y cuanto més lo hacia, mas au-

mentaba la capacidad de percibir— encarnaban

una serie de cosas, de objetos, de sefiales, cuya

comprensién yo iba aprendiendo en mi trato con

ellos, en mis relaciones con mis hermanos mayo-

res y con mis padres.

Los “textos”, las “palabras” las “letras” de aquel

contexto se encarnaban en el canto de los paja-

ros: el del sanhacu, el del olku-pro-caminho-quem-

vem, el del bem-te-vi, el del sabid; en la danza

de las copas de los Arboles sopladas por fuertes

vientos que anunciaban tempestades, truenos, re-

lampagos; las aguas de la Iuvia jugando a la geo-

gtafia, inventando lagos, islas, rios, arroyos. Los

“textos”, las “palabras” las “letras” de aquel con-

texto se encarnaban también en el silbo del vien-

to en las nubes del cielo, en sus colores, en sus

movimientos; en el color del follaje, en la forma

de las hojas, en el aroma de las flores —de las

rosas, de los jazmines—, en la densidad de los

Arboles, en la cascara de las frutas. En la tonali-

dad diferente de colores de una misma fruta en

distintos momentos: el verde del mango-espada

verde, el verde del mango-espada hinchado, el

amarillo verduzco del mismo mango madurando,

las pintas negras del mango ya mas que maduro.

96

La relacién entre esos colores, el desarrollo del

fruto, su resistencia a nuestra manipulacién y su

sabor. Fue en esa época, posiblemente, que yo,

haciendo y viendo hacer, aprendi la significacién

del acto de palpar.

De aquel contexto formaban parte ademas los

animales: los gatos de la familia, su manera ma-

fiosa de enroscarse en nuesttas piernas, su mau-

llido de stiplica o de rabia; Joli, el viejo perro

negro de mi padre, su mal humor cada vez que

uno de los gatos incautamente se aproximaba

demasiado al lugar donde estaba comiendo y que

era suyo; “estado de espiritu”, el de Joli en ta-

les momentos, completamente diferente del de

cuando casi deportivamente perseguia, acorrala-

ba y mataba a uno de los zorros responsables de

la desaparicién de gordas gallinas de mi abuela.

De aquel contexto —el de mi mundo inmedia-

to— formaba parte, por otro lado, el universo

del lenguaje de los mayores, expresando sus cte-

encias, sus gustos, sus recelos, sus valores. Todo

eso ligado a contextos mds amplios que el de mi

mundo inmediato y cuya existencia yo no podia

siquiera sospechat.

En el esfuerzo por retomar la infancia distan-

te, a que ya he hecho referencia, buscando la com-

ptensién de mi acto de leer el mundo particular

en que me movia, permitanme repetirlo, re-creo,

re-vivo, en el texto que esctibo, la experiencia

vivida en el momento en que todavia no leia la pa-

labra. Y algo que me parece importante, en el

contexto general de que vengo hablando, emerge

97

ahora insinuando su presencia en el cuerpo ge-

neral de estas reflexiones. Me tefiero a mi miedo

de las almas en pena cuya presencia entre nos-

otros eta permanente objeto de las conversacio-

nes de los mayores, en el tiempo de mi infancia.

Las almas en pena necesitaban la oscuridad o la

semioscuridad para aparecer, con las formas mas

diversas: gimiendo el dolor de sus culpas, lan-

zando carcajadas burlonas, pidiendo oraciones o

indicando el escondite de ollas. Con todo, posible-

mente hasta mis siete afios el barrio de Recife en

que naci eta iluminado por faroles que se perfila-

ban con cierta dignidad por las calles. Faroles ele-

gantes que, al caer la noche, se “daban” a la vara

magica de quienes los encendian. Yo acostum-

braba acompafiar, desde el portén de mi casa, de

lejos, la figura flaca del “farolero” de mi calle,

que venia viniendo, andar cadencioso, vara ilu-

minadora al hombto, de farol en tarol, dando luz

a la calle. Una luz precaria, mas precaria que la

que teniamos dentro de la casa. Una luz mucho

mas tomada por las sombras que iluminadora

de ellas.

No habia mejor clima para travesuras de las

almas que aquél. Me acuerdo de las noches en

que, envuelto en mi propio miedo, esperaba que

el tiempo pasara, que la noche se fuera, que la

madrugada semiclareada fuera Ilegando, trayen-

do con ella el canto de los. pajarillos “amanece-

dores”.

Mis temores nocturnos terminaron por aguzar-

me, en las mafianas abiertas, la percepcién de un

98

sinntimero de ruidos que se perdian en la clati-

dad y en la algaraza de los dias y resultaban mis-

teriosamente subrayados en el silencio profundo

de las noches.

Pero en la medida en que fui penetrando en la

intimidad de mi mundo, en que lo percibia mejor

y lo “entendia” en la lectura que de él iba ha-

ciendo, mis temores iban disminuyendo.

Pero, es importante decirlo, la “lectura” de mi

mundo, que siempre fue fundamental para mi,

no hizo de mi sino un nifio anticipado en hom-

bre, un racionalista de pantalén corto. La curiosi-

dad del nifio no se iba a distorsionar por el sim-

ple hecho de ser ejercida, en lo cual fui mas ayu-

dado que estorbado por mis padres. Y fue con

ellos, precisamente, en cierto momento de esa

rica experiencia de comprensién de mi mundo

inmediato, sin que esa comprensién significara

animadversi6n por lo que tenia de encantadora-

mente misterioso, que comencé a set introducido

en la lectura de la palabra. El desciframiento de

la palabra fluia naturalmente de la “lectura” del

mundo particular. No eta algo que se estuviera

dando superpuesto a él. Fui alfabetizado en el

suelo de la quinta de mi casa, a la sombra de los

mangos, con palabras de mi mundo y no del mun-

do mayor de mis padres. El suelo mi pizarrén y

las ramitas fueron mi gis.

Es por eso por lo que, al llegar a la escuelita

particular de Eunice Vasconcelos, cuya desapari-

cién reciente me hirié y me dolié, y a quien rindo

ahora un homenaje sentido, ya estaba alfabetiza-

99

do. Eunice continué y profundizé el trabajo de

mis padres. Con ella, la lectura de la palabra, de

la frase, de la oracién, jamés significé una rup-

tura con la “lectura” del mundo. Con ella, la lec-

tura de la palabra fue la lectura de la “palabra-

mundo”,

Hace poco tiempo, con ptofunda emocidn,

visité la casa donde naci. Pisé el mismo suelo en

que me ergui, anduve, corri, hablé y aprendi

a leer. El mismo mundo, el primer mundo que se

dio a mi comprensién por la “lectura” que de él

fui haciendo. Alli reencontré algunos de los Ar-

boles de mi infancia. Los reconoci sin dificultad.

Casi abracé los gruesos troncos —aquellos jéve-

nes troncos de mi infancia. Entonces, una nostal-

gia que suelo llamar mansa o bien educada, sa-

liendo del suelo, de los Arboles, de la casa, me

envolvié cuidadosamente. Dejé la casa contento,

con la alegria de quien reencuentra personas

queridas.

Continuando en ese esfuerzo de “releet” mo-

mentos fundamentales de experiencias de mi in-

fancia, de mi adolescencia, de mi juventud, en que

la comprensién critica de la importancia del acto

de leer se fue constituyendo en mi a través de su

ptactica, retomo el tiempo en que, como alumno

del llamado curso secundario, me ejercité en la

petcepcién critica de los textos que leia en clase,

con la colaboracién, que hasta hoy recuerdo, de

mi entonces profesor de lengua portuguesa.

No eran, sin embargo, aquellos momentos pu-

tos ejercicios de los que resultase un simple dar-

100

nos cuenta de la existencia de una pagina escrita

delante de nosotros que debia ser cadenciada, me-

cAnica y fastidiosamente “deletreada” en lugar de

realmente Jeida. No eran aquellos momentos “lec-

ciones de lectura” en el sentido tradicional de

esa expresi6n. Eran momentos en que los textos

se ofrecian a nuestra busqueda inquieta, incluyen-

do la del entonces joven profesor José Pessoa.

Algin tiempo después, como profesor también

de portugués, en mis veinte afios, vivi intensa-

mente la importancia del acto de leer y de escti-

bir, en el fondo imposibles de dicotomizar, con

alumnos de los primeros afios del entonces lla-

mado curso secundario. La conjugacién, la sinta-

xis de concordancia, el problema de la contrac-

cién, la enclisis pronominal, yo no reducia nada

de eso a tabletas de conocimientos que los estu-

diantes debian engullir. Todo eso, por el contra-

rio, se proponia a la curiosidad de los alumnos

de manera dinamica y viva, en el cuerpo mismo de

textos, ya de autores que estudidabamos, ya de ellos

mismos, como objetos a desvelar y no como algo

parado cuyo perfil yo describiese. Los alumnos no

tenfan que memorizar mecanicamente la descrip-

cién del objeto, sino aprender su significacién

profunda. Sdélo aprendiéndola serian capaces de

saber, por eso, de memorizarla, de fijarla. La me-

morizacién mecAnica de la descripcién del objeto

no se constituye en conocimiento del objeto. Por

eso es que la lectura de un texto, tomado como

pura descripcién de un objeto y hecha en el sen-

tido de memorizarla, ni es real lectura ni resulta

101

de ella, por lo tanto, el conocimiento del objeto

de que habla el texto.

Creo que mucho de nuestra insistencia, en

cuanto profesores y profesoras, en que los estu-

diantes “lean”, en un semestre, un sinnimero de

capitulos de libros, reside en la comprensién erré-

hea que a veces tenemos del acto de leer. En mis

andanzas por el mundo, no fueron pocas las veces

en que jévenes estudiantes me hablaron de su

lucha a Jas vueltas con extensas bibliografias

que eran mucho mas para ser “devoradas” que

para ser leidas o estudiadas. Verdaderas “leccio-

nes de lectura” en el sentido més tradicional de

esta expresibn, a que se hallaban sometidos en

nombre de su formacién cientifica y de las que

debian rendir cuentas a través del famoso con-

trol de lectura, En algunas ocasiones llegué in-

cluso a ver, en relaciones bibliograficas, indica-

ciones sobre las paginas de este o aquel capitulo

de tal o cual libro que debian leer: “De la pagina

Tia ais ie

La insistencia en la cantidad de lecturas sin

el adentramiento debido en los textos a ser com-

prendidos, y no mecdnicamente memorizados, re-

vela una vision magica de la palabra escrita. Vi-

sion que es urgente superar. La misma, aunque

encarnada desde otro 4ngulo, que se encuentra,

por ejemplo, en quien escribe, cuando identifica

la posible calidad o falta de calidad de su tra-

bajo con la cantidad de paginas escritas. Sin em-

bargo, uno de los documentos filosdficos mas im-

portantes de que disponemos, las Tesis sobre

102

Feuerbach de Marx, ocupan apenas dos paginas

y media... ;

Parece importante, sin embargo, pata evitar

una comprensién errénea de Jo que estoy afir-

mando, subrayar que mi critica al hacer magica

la palabra no significa, de manera alguna, una

posicién poco responsable de mi parte con rela-

cidn a la necesidad que tenemos educadores y

educandos de leer, siempre y seriamente, de leer

los clasicos en tal o cual campo del saber, de

adentrarnos en los textos, de crear una discipli-

na intelectual, sin la cual es imposible nuestra

prdctica en cuanto profesores o estudiantes.

Todavia dentro del momento bastante rico

de mi experiencia como profesor de lengua por-

tuguesa, recuerdo, tan vivamente como si fuese

de ahora y no de un ayer ya remoto, las veces

en que me demoraba en el anilisis de un texto

de Gilberto Freyre, de Lins do Rego, de Graciliano

Ramos, de Jorge Amado. Textos que yo llevaba

de mi casa y que iba leyendo con los estudiantes,

subrayando aspectos de su sintaxis estrechamen-

te ligados con el buen gusto de su lenguaje. A

aquellos andlisis afiadfa comentatios sobre las ne-

cesarias diferencias entre el portugués de Portu-

gal y el portugués de Brasil.

Vengo tratando de dejar claro, en este trabajo

en torno a la importancia del acto de leer —y

no es demasiado repetirlo ahora—, que mi esfuer-

zo fundamental viene siendo el de explicitar c6-

mo, en mi, se ha venido destacando esa impot-

tancia. Es como si estuviera haciendo la “arqueo-

103

logia” de mi comprensién del complejo acto de

leer, a lo largo de mi experiencia existencial. De

ahi que haya hablado de momentos de mi infan-

cia, de mi adolescencia, de los comienzos de mi

juventud, y termine ahora reviendo, en rasgos ge-

nerales, algunos de los aspectos centrales de la

ptoposicién que hice hace algunos afios en el

campo de la alfabetizacién de adultos.

Inicialmente me parece interesante reafirmar

que siempre vi la alfabetizacién de adultos como

un acto politico y un acto de conocimiento, y

por eso mismo como un acto creador. Para mi

seria imposible comprometerme en un trabajo de

memorizacién mecanica de ba-be-bi-bo-bu, de la-

leli-lo-lu. De ahi que tampoco pudiera teducir

la alfabetizacién a la pura ensefianza de la pa-

labra, de las silabas o de las letras. Ensefianza en

cuyo proceso el alfabetizador irfa “llenando” con

sus palabras las cabezas supuestamente “vacias”

de los alfabetizandos. Por el contrario, en cuanto

acto de conocimiento y acto creador, el proceso

de la alfabetizacién tiene, en el alfabetizando,

su sujeto. El hecho de que éste necesite de la ayu-

da del educador, como ocurre en cualquier rela-

ci6n pedagdgica, no significa que la ayuda del

educador deba anular su creatividad y su respon-

sabilidad en la creacién de su lenguaje escrito y

en la lectura de ese lenguaje. En realidad, tanto

el alfabetizador como el alfabetizando, al tomar,

por ejemplo, un objeto, como lo hago ahora con el

que tengo entre los dedos, sienten el objeto, perci-

ben el objeto sentido y son capaces de expresar

104

verbalmente el objeto sentido y percibido. Como

yo, el analfabeto es capaz de sentir la pluma, de

percibir la plumia, de decir pluma. Yo, sin embat-

g0, soy capaz de no sélo sentir la pluma, percibir

la pluma y decir pluma, sino ademas de escribir

pluma y, en consecuencia, de leer pluma. La alfa-

betizacién es la creaci6n o el montaje de la ex-

presién escrita de la expresién oral. Ese montaje

no lo puede hacer el educador para los educan-

dos, o sobre ellos. Ahi tiene él un momento de

su tarea creadora.

Me patece innecesario extenderme mas, aqui y

ahora, sobre lo que he desarrollado, en diferentes

momentos, a propésito de la complejidad de este

proceso. A un punto, sin embargo, aludido va-

tias veces en este texto, me gustaria volver, por

la significacién que tiene para la comprensién

critica del acto de leer y, por consiguiente, para

la propuesta de alfabetizacién 2 que me he con-

sagrado. Me refiero a que la lectura del mundo

precede siempre a la lectura de la palabra y la

lectura de ésta implica la continuidad de la lec-

tura de aquél. En la propuesta a que hacia refe-

rencia hace poco, este movimiento del mundo a la

palabra y de la palabra al mundo est4 siempre

presente. Movimiento en que la palabra dicha

fluye del mundo mismo a través de la lectura

que de él hacemos. De alguna manera, sin em

bargo, podemos ir més lejos y decir que la lectu-

ta de la palabra no es sdlo precedida por la lec-

tura del mundo sino por cierta forma de “escri-

105

birlo” o de “reescribirlo”, es decir de transfor-

marlo a través de nuestra practica consciente.

Este movimiento dindmico es uno de los as-

pectos centrales, para mi, del proceso de alfabe-

tizacién. De ahi que siempre haya insistido en

que las palabras con que organizar el programa

de alfabetizacién debian provenir del universo

vocabular de los grupos populares, expresando su

verdadero lenguaje, sus anhelos, sus inquietudes,

sus reivindicaciones, sus suefios. Debian venir

cargadas de la significacién de su experiencia

existencial y no de la experiencia del educador.

La investigaci6n de lo que Ilamaba universo vo-

cabular nos daba asi las palabras del Pueblo, gra-

vidas de mundo. Nos Ilegaban a través de la lec-

tura del mundo que hacfan los grupos populares,

Después volvian a ellos, insertas en lo que Ila-

maba y llamo codificaciones, que son represen-

taciones de la realidad.

La palabra ladrillo, por ejemplo, se insertaria

€n una representacién pictérica, la de un grupo

de albajtiles, por ejemplo, construyendo una casa.

Pero, antes de la devolucién, en forma escrita, de

la palabra oral de los grupos populares, a ellos,

para el proceso de su aprehensién y no de su

memorizacién mecdnica, solfamos desafiar a los

alfabetizandos con un conjunto de situaciones co-

dificadas de cuya descodificacién o “lectura” re-

sultaba la percepcién critica de lo que es la cul-

tura, por la comprensién de la practica o del tra-

bajo humano, transformador del mundo. En él

fondo, ese conjunto de representaciones de situa-

106

ciones concretas posibilitaba a los grupos popula-

res una “lectura” de Ja “Lectura” anterior del mun-

do, antes de la lectura de la palabra.

Esta “lectura” més critica de la “lectura’” ante-

tior menos critica del mundo permitia a los gru-

pos populares, a veces en posicién fatalista fren-

te a las injusticias, una comprensi6n diferente de

su indigencia.

Es en este sentido que la lectura critica de la

realidad, dandose en un proceso de alfabetizacién

© no, y asociada sobre todo a ciertas practicas clay

ramente politicas de movilizaci6n y de organiza

cién, puede constituirse en un instrumento pata

lo que Gramsci llamaria accién contrahegemd-

nica. i

Concluyendo estas reflexiones en torno a la im-

portancia del acto de leer, que implica siempre

percepcién critica, interpretacién y “reescritura

de lo leido, quisiera decir que, después de vacilar

un poco, resolvi adoptar el procedimiento que he

utilizado en el tratamiento del tema, en conso-

nancia con mi forma de ser y con lo que puedo

hacer.

Finalmente, quiero felicitar a quienes idearon

y organizaron este congreso. Nunca, posiblemen-

te, hemos necesitado tanto de encuentros como

éste, como ahora.

12 de noviembre de 1981

107

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- PNSL Técnica de Lectura en Voz AltaDocument1 pagePNSL Técnica de Lectura en Voz Altabrigitte owoNo ratings yet

- Planeación de Secuencia DidácticaDocument3 pagesPlaneación de Secuencia Didácticabrigitte owoNo ratings yet

- Dialnet TrabajoInfantil 3784660Document3 pagesDialnet TrabajoInfantil 3784660brigitte owoNo ratings yet

- Planeación de Secuencia Didáctica (Ejemplo)Document2 pagesPlaneación de Secuencia Didáctica (Ejemplo)brigitte owoNo ratings yet

- Buenas Noches GorilaDocument23 pagesBuenas Noches Gorilabrigitte owoNo ratings yet

- UntitledDocument59 pagesUntitledbrigitte owoNo ratings yet

- León Tolstoi, Aportes A La EducaciónDocument1 pageLeón Tolstoi, Aportes A La Educaciónbrigitte owoNo ratings yet

- Las Escuelas Multigrado en El Sistema Estatal de VeracruzDocument10 pagesLas Escuelas Multigrado en El Sistema Estatal de Veracruzbrigitte owoNo ratings yet

- Guia Santillana 3°Document452 pagesGuia Santillana 3°brigitte owoNo ratings yet

- Ciencias Naturales Bloque 4 MultigradoDocument10 pagesCiencias Naturales Bloque 4 Multigradobrigitte owoNo ratings yet

- AmapolitaDocument27 pagesAmapolitabrigitte owoNo ratings yet

- Amo IlustradoresDocument25 pagesAmo Ilustradoresbrigitte owoNo ratings yet

- ¡Te Lo He Dicho 100 Veces!Document17 pages¡Te Lo He Dicho 100 Veces!brigitte owoNo ratings yet

- BarrigapapaDocument21 pagesBarrigapapabrigitte owoNo ratings yet

- ¡Ha Siso El Pequeño Mounstro!Document33 pages¡Ha Siso El Pequeño Mounstro!brigitte owoNo ratings yet

- Plan 2011Document7 pagesPlan 2011brigitte owoNo ratings yet

- ¿Qué Es La FilosofíaDocument1 page¿Qué Es La Filosofíabrigitte owoNo ratings yet

- ¿A Quien Le TocaDocument26 pages¿A Quien Le Tocabrigitte owoNo ratings yet

- Relación de La Escuela y La Comunidad, Mapas Conceptuales-Dana Brigitte Gomez PerezDocument4 pagesRelación de La Escuela y La Comunidad, Mapas Conceptuales-Dana Brigitte Gomez Perezbrigitte owoNo ratings yet

- Redes Sociales Familia y EscuelaDocument2 pagesRedes Sociales Familia y Escuelabrigitte owoNo ratings yet

- Los Paradigmas de La EducaciónDocument6 pagesLos Paradigmas de La Educaciónbrigitte owoNo ratings yet

- Boletin No. 1-1Document12 pagesBoletin No. 1-1brigitte owoNo ratings yet

- Pep CortesDocument21 pagesPep Cortesbrigitte owoNo ratings yet