Professional Documents

Culture Documents

Urpí Reseña NavalDurán TeoríaEducación AnálisisEpistemológico

Urpí Reseña NavalDurán TeoríaEducación AnálisisEpistemológico

Uploaded by

M L0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views5 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

6 views5 pagesUrpí Reseña NavalDurán TeoríaEducación AnálisisEpistemológico

Urpí Reseña NavalDurán TeoríaEducación AnálisisEpistemológico

Uploaded by

M LCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

You are on page 1of 5

Teoría de la Educación

Un análisis epistemológico

Concepción Naval Durán

Pamplona, EUNSA, 2008

Carme Urpí*

Antes de profundizar en el análisis y en la crítica sobre este libro, ano-

tamos algunos datos sobre su autora que pueden resultar de interés. La

profesora Concepción Naval trabaja actualmente en la Universidad de

Navarra, ocupando desde 2001 el cargo de vicerrectora, a la vez que im-

parte desde 1993 —tal como ella misma explica en la introducción del

libro— la materia cuyo nombre coincide con el título del presente libro:

Teoría de la Educación. En 2007 obtuvo la habilitación estatal para esta

materia y adquirió el rango de profesora titular. Ha escrito numerosos

artículos para revistas nacionales e internacionales, además de varios

libros y capítulos de libros. Mencionamos a continuación algunos de

los títulos más significativos: Educar ciudadanos (2000, 2ª ed.), Confiar.

Cuna de la sociabilidad humana (2001), La educación cívica hoy. Una

aproximación interdisciplinar (2000), Participar en la sociedad civil (2002),

Educación y ciudadanía en una sociedad democrática (coautora, 2006),

Enseñar y aprender. Una propuesta didáctica (2008). Como sugieren los

títulos citados, su investigación principal se orienta hacia el estudio de

los fundamentos de la educación para la ciudadanía y para la participa-

ción social. Su última publicación (2009) lleva por título Educación de la

sociabilidad.

El contenido del libro que nos ocupa ahora no responde al típico

libro de texto o manual de estudio para el alumnado, tal como el lector

podría imaginar según los datos citados anteriormente, sino a un estu-

dio epistemológico en profundidad sobre la propia disciplina científica

de la Teoría de la Educación. Por tanto, es en el subtítulo del libro donde

el lector encontrará la clave para divisar el principal tema de estudio:

un análisis epistemológico de la Teoría de la Educación como disciplina

científica. Para iniciar este análisis la doctora Naval presenta el amplio

contexto educativo generado a partir del actual marco universitario

europeo, al tiempo que repasa el panorama español reciente con res-

pecto a la Teoría de la Educación. En esta contextualización destacan

especialmente las valoraciones de la autora acerca de las cuestiones más

polémicas que ha despertado la construcción de un Espacio Europeo

* Doctora en Pedagogía, profesora de la Universidad de Navarra, España.

CE: curpi@unav.es

164 Perfiles Educativos | vol. XXXII, núm. 127, 2010 | IISUE-UNAM

de Educación Superior. En concreto, menciona las cuestiones referidas

no sólo al esfuerzo de adaptación de todos los implicados en la comu-

nidad universitaria sino también al beneficio profesional y científico

que pueda suponer para la “promoción libre del conocimiento” (p. 48)

en el desarrollo mundial. La autora se pronuncia en esta misma página

a través de una cita de Rorty (1999): “lo único que justifica un entorno

de profesores vivos en lugar de simples terminales de ordenador, ví-

deos y reproductores de apuntes, es que los estudiantes necesitan ver

la libertad representada delante de sus ojos por seres humanos reales”

(Philosphy and Social Hope, p. 126).

Efectivamente, el cambio de mentalidad que se requiere por parte

de todos las instancias que participan en la educación superior europea

(profesorado, alumnado, personal administrativo, autoridades acadé-

micas) y el esfuerzo común por mejorar la calidad de la enseñanza y

del aprendizaje superan toda pretensión puramente pragmática o de

mera eficacia en la organización de la movilidad y comunicación entre

países más o menos vecinos; más bien, la aspiración se orienta hacia

un espacio libre de intercambio y de transmisión del conocimiento

científico y hacia una mejor formación de las futuras generaciones. El

reto actual está en capacitar al alumnado para interpretar la informa-

ción de manera autónoma y crítica de manera que ‘no deje nunca de

aprender’ y pueda generar, a su vez, conocimiento propio e innovador,

ser creativo (p. 48).

Tras este capítulo, que se cierra con una bibliografía específica,

Naval se adentra en una compleja reflexión epistemológica en el si-

guiente y más extenso capítulo —sin duda el de mayor peso en el libro—

titulado: “Teoría de la Educación como disciplina científica”. En lugar

de empezar a disertar acerca del fenómeno de la educación o sobre la

educación como objeto de conocimiento científico, la autora prefiere

entrar directamente en el tratamiento epistemológico de la Teoría de la

Educación como disciplina, como saber científico.

Según Naval, la problemática actual de la Teoría de la Educación

está en integrar el estudio de la educación como hecho o fenómeno que

es posible describir —planteamiento que asumieron las Ciencias de la

educación en su momento— y como acción que conviene normativi-

zar en el terreno práctico —planteamiento más ligado a la Pedagogía y,

por herencia, a la Teoría de la Educación en sus inicios como disciplina.

“Pero este planteamiento normativo —afirma— requiere un esfuerzo

de integración de las aportaciones de las Ciencias de la educación, para

así poder fundamentar la actuación educativa en el conocimiento y

comprensión de los hechos educacionales” (p. 74). Ya en otro momento,

la autora señalaba en este sentido que “la Teoría de la Educación parti-

ría entonces del reconocimiento de un hecho, del hecho educativo, del

hecho de que hay educación, actuación orientada a la mejora u optimi-

zación de los seres humanos… con vistas a regular la acción educativa

en ámbitos formales, no formales e informales” (p. 57).

Perfiles Educativos | vol. XXXII, núm. 127, 2010 | IISUE-UNAM 165

Para discutir esta hipótesis Naval recorre a continuación las dis-

tintas etapas, autores y escuelas (especialmente, las que pertenecen al

ámbito anglosajón) que a lo largo del siglo XX han ido constituyendo

la Teoría de la Educación como disciplina. En este recorrido la autora

aprovecha la ocasión para explicar el objeto diferencial de otras disci-

plinas estrechamente relacionadas con la Teoría de la Educación, tales

como la Filosofía de la educación, la Pedagogía, la Ciencia de la educa-

ción y las Ciencias de la educación.

A lo largo de las páginas que siguen se discuten en profundidad los

dos conceptos clave del análisis epistemológico que la autora nos ofrece:

teoría y práctica educativa. “Sobre la base de esta relación entre teoría y

práctica, la Teoría de la Educación aspira a generar una fundamentación

científica de la acción educativa, capaz de reconvertir la intervención

educativa en una intervención pedagógica” (p. 72). La distinción medu-

lar que plantea la nueva propuesta de la Teoría de la Educación con res-

pecto a las disciplinas anteriores (Pedagogía, Ciencias de la educación)

está en considerar la educación no sólo como hecho o fenómeno que es

posible describir —asumido por las Ciencias de la educación (Biología,

Psicología, Sociología, Historia)— sino también como acción que con-

viene regular en el terreno práctico y de la que es posible derivar pautas

tecnológicas; es decir, un saber práctico. Esta integración entre teoría

y práctica es la clave de la propuesta científica que aporta esta nueva

disciplina: pretender estudiar la educación “no sólo para aumentar el

conocimiento del hecho educativo, sino también para educar mejor: op-

timizar la acción educativa” (p. 71).

El problema está muchas veces en que la investigación educativa no

obtiene la suficiente repercusión sobre la práctica real de los educado-

res. Aunque mencionados apenas en una nota al pie de página (p. 72),

resultan de interés los dos factores que según la autora pueden estar in-

fluyendo en este problema: la falta de formación pedagógica inicial del

profesorado y la falta de interés de la Pedagogía por establecer sugeren-

cias de intervención que ayuden a optimizar los procesos.

A mi modo de ver, y tal como la autora también sugiere en varias

ocasiones, esta falta de interés puede ser imputada a la desvinculación

que la propia Pedagogía tiene respecto de la auténtica práctica educativa.

Sin una observación directa, continuada y meditada de la práctica edu-

cativa resulta difícil interesarse o proponer sugerencias de intervención

válidas. Y surgen entonces ciertos recelos, como ocurre en la actualidad,

hacia los teóricos y diseñadores de planes educativos porque pretenden

aplicar en la práctica los conceptos teóricos sin reconocer que son abs-

tracciones, ideas que requieren todo un proceso de modulación para po-

der adaptarse a la complejidad que encierra cualquier situación concreta

de la realidad. No se trata de fórmulas matemáticas, ni de minuciosas

recetas a seguir, sino de entender que la realidad práctica está viva y en

ella interviene el factor humano de la libertad, o al menos, eso es lo que se

espera si hablamos de auténtica educación y no de adiestramiento. Así,

166 Perfiles Educativos | vol. XXXII, núm. 127, 2010 | IISUE-UNAM

las funciones del maestro, del estudiante y de la propia teoría educativa

quedan definidas en esencia por esta cuestión de la libertad; pero al mis-

mo tiempo que se requiere el respeto por la libertad, es preciso también

salvar el riesgo del seguidismo ideológico, del relativismo o del subje-

tivismo, apelando a la racionalidad práctica, a la capacidad de abstraer

ciertos principios teóricos válidos para orientar la propia práctica.

Entiendo que la propuesta de la autora apunta hacia esta idea cuan-

do afirma que “el intento de una ciencia que ignore la contextualización

está abocada al fracaso, especialmente en el mundo educativo; pero de

ahí a negar la racionalidad práctica, hay una distancia que conviene sal-

var, y de ello mi propuesta de reconstruir la Teoría de la Educación en y

desde la práctica: una tarea que no tiene fin” (p. 85).

Entiendo también que el reconocimiento que la autora manifiesta

hacia la pluridisciplinariedad y la interdisciplinariedad existentes en la

investigación pedagógica actual se explica desde esta concepción inte-

gradora de la teoría y la práctica educativas, que requiere una conexión

directa con otras disciplinas afines. Por ejemplo, resulta de gran interés

el diálogo con una Antropología filosófica que aporte conocimiento

sobre qué es el ser humano y la vida humana. O con una Psicología del

aprendizaje que estudia los mecanismos psicológicos subyacentes a los

procesos o conductas educativas específicas. O con la tecnología, la éti-

ca, etcétera. Más adelante, al tratar la cuestión del método de investiga-

ción la autora explica esta necesidad de interdisciplinariedad añadien-

do un matiz interesante: “afirmar la necesidad de interdisciplinariedad

no significa abandonar lo específico de cada disciplina pedagógica,

sino poner el acento en los elementos comunes a todas ellas y generar

nuevos conocimientos gracias a la interrelación entre ellas” (p. 147).

El capítulo también ofrece una clasificación de definiciones de

Teoría de la Educación, procedentes en su mayoría del ámbito español

(pp. 97-99). Los nombres más significativos de este ámbito aparecen ci-

tados repetidamente: Vázquez, Colom, Martínez, Buxarráis, Escámez,

Castillejo, Esteve, García Carrasco, García Hoz, Touriñán, entre otros.

Además, Naval expone las diferencias entre los paradigmas existen-

tes y entre las metodologías de investigación educativa actuales, tanto

cuantitativas como cualitativas. A medida que la autora va aludiendo

a los autores y a las fuentes más representativas, con las explicaciones

correspondientes, permite al lector forjarse una clara idea de conjun-

to del panorama español actual en esta disciplina. Al final del capítulo

encontramos de nuevo una bibliografía específica, bastante extensa,

que cualquier lector estudioso del tema sabrá apreciar; además de los

autores citados, recoge otros títulos que pueden resultar de interés para

indagar más específicamente sobre el tema.

El libro se cierra con un capítulo que recopila en más de 40 pági-

nas un amplio elenco bibliográfico general, centrado sobre todo en el

ámbito español y anglosajón, pero que también incluye títulos clásicos

europeos. Sin duda, esta generosa recopilación de obras de referencia

Perfiles Educativos | vol. XXXII, núm. 127, 2010 | IISUE-UNAM 167

relevantes en la disciplina puede ser de gran utilidad a todo aquel que

desee adentrarse en el campo de la Teoría de la Educación.

Quisiera terminar esta reseña apuntando, como hace la autora en

la conclusión final y citando a Vázquez (2005: 57), hacia el futuro de

esta disciplina: la Teoría de la Educación aportará la reflexión teórica

necesaria para la mejora de la práctica educativa si se orienta hacia la

comprensión en profundidad del fenómeno de la educación y hacia su

consiguiente explicación, abarcando de manera integral todos los as-

pectos en que debe ocuparse la tarea de terminar de humanizarse, así

como todos los ámbitos de la experiencia personal en que estos aspectos

se desarrollan.

Desde esta perspectiva práctica e integral, y volviendo al tema inicial

del libro —la integración del sistema universitario español en el espacio

europeo de educación superior—, cabe concluir ahora que la Teoría de

la Educación como disciplina científica se enfrenta a los siguientes retos

y tareas en relación con dicha adaptación universitaria:

1. En el proceso práctico de enseñanza-aprendizaje que se desarro-

lla en toda educación es preciso reforzar la atención en el apren-

dizaje y no sólo en la enseñanza. Esto significa que es necesario

reorientar toda la organización, la planificación, la gestión o la

propia docencia universitaria hacia el aprendizaje del estudiante

y no sólo hacia la transmisión de contenidos.

2. De esta manera, la evaluación de este aprendizaje tendrá en

cuenta todo el volumen de trabajo del estudiante, cuyos objeti-

vos se expresarán a modo de competencias que se deben adqui-

rir y que incluyen no sólo conocimientos, sino también capaci-

dades y habilidades.

3. Por tanto, es preciso reconocer expresamente la necesidad de

ofrecer una formación integral al estudiante.

4. Además, es necesaria la reflexión constante sobre el propio que-

hacer universitario para redefinir los perfiles profesionales y los

objetivos generales de cada titulación, con la atención dirigida

hacia las novedades que la sociedad pueda esperar.

5. Más allá de una capacitación profesional, es necesaria una for-

mación crítica que favorezca el pensamiento libre y creador. Por

ello, la Teoría de la Educación puede aportar los saberes necesa-

rios para plantear nuevas estructuras educativas que garanticen

una verdadera sociedad del conocimiento; es decir, una socie-

dad no sólo receptora de conocimientos sino también promoto-

ra, generadora e innovadora.

168 Perfiles Educativos | vol. XXXII, núm. 127, 2010 | IISUE-UNAM

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Ensayo Sobre Las Normas de Seguridad de Un LaboratorioDocument6 pagesEnsayo Sobre Las Normas de Seguridad de Un LaboratorioSamuel Perez100% (1)

- CelestinDocument21 pagesCelestinJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Formato de Proyecto de Tesis - AntropologíaDocument4 pagesFormato de Proyecto de Tesis - AntropologíaJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Universidad Nacional Del AltiplanoDocument31 pagesUniversidad Nacional Del AltiplanoJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Lógica MatemáticaDocument15 pagesLógica MatemáticaJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Leibniz Jose Carlos Espinoza ChipanaDocument5 pagesLeibniz Jose Carlos Espinoza ChipanaJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- de Escuela Nueva en El PeruDocument7 pagesde Escuela Nueva en El PeruJose Carlos Espinoza100% (1)

- Lo Demostrable y Lo Indemostrable PDFDocument270 pagesLo Demostrable y Lo Indemostrable PDFJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Calculo Integral 4ed - Maynar KongDocument1 pageCalculo Integral 4ed - Maynar KongJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- de La Filosofia de LeibnizDocument5 pagesde La Filosofia de LeibnizJose Carlos EspinozaNo ratings yet

- Boletin 2P GOMEZ MANTILLA JHOJAN STIVENDocument2 pagesBoletin 2P GOMEZ MANTILLA JHOJAN STIVENPatricia CardonaNo ratings yet

- GT M2.T2Document4 pagesGT M2.T2Ivonne Karina RiveraNo ratings yet

- Derecho PenalDocument115 pagesDerecho PenalMiguel Ángel ToscanoNo ratings yet

- Tarea 5 Relaciones Interpersonales y Sociales en El Ambito DocenteDocument8 pagesTarea 5 Relaciones Interpersonales y Sociales en El Ambito DocentePerez BritoNo ratings yet

- Guion de Radio RubricaDocument3 pagesGuion de Radio RubricaMartha RamírezNo ratings yet

- Ses-Lun-Comun-Escribimos Textos Argumentativos Tiempos VerbalesDocument6 pagesSes-Lun-Comun-Escribimos Textos Argumentativos Tiempos VerbalesCesar Ricardo Remon TarazonaNo ratings yet

- GARCIA ROLDÁN - El Video-Ensayo en Las Metodologias de Investigación ArtisticasDocument18 pagesGARCIA ROLDÁN - El Video-Ensayo en Las Metodologias de Investigación ArtisticasClaudia VarelaNo ratings yet

- Pereyra, Diego: Notas Sobre La Crisis de La Sociología Argentina. Formación y Desarrollo Profesional en CuestiónDocument34 pagesPereyra, Diego: Notas Sobre La Crisis de La Sociología Argentina. Formación y Desarrollo Profesional en CuestiónMerys Belen MedinaNo ratings yet

- Anexo 1. Ámbitos Del PEMCDocument10 pagesAnexo 1. Ámbitos Del PEMCSol Gallegos100% (1)

- Plan de Clase .Proyecto Tabletas de CocoDocument2 pagesPlan de Clase .Proyecto Tabletas de CocoRonald DiscuaNo ratings yet

- Descripción Del ProyectoDocument2 pagesDescripción Del ProyectoAlex GilNo ratings yet

- Toti 2Document3 pagesToti 2hizkuntzeskolaNo ratings yet

- Ton Centre D'examen Objectif Code Centre Autosecurite 3 Lot Calimbe Route de Raban Cayenne ObjectifcodeDocument1 pageTon Centre D'examen Objectif Code Centre Autosecurite 3 Lot Calimbe Route de Raban Cayenne ObjectifcodeJordan ROGIERNo ratings yet

- What Does An Effective PLC (Professional Learning Community) Look Like?Document2 pagesWhat Does An Effective PLC (Professional Learning Community) Look Like?Lee DahlanNo ratings yet

- Sa Es 1691977546 Guia de Trabajo Pensamientos de Los Ninos Sobre El Dinero Educacion em - Ver - 2Document2 pagesSa Es 1691977546 Guia de Trabajo Pensamientos de Los Ninos Sobre El Dinero Educacion em - Ver - 2margarita valencia valenciaNo ratings yet

- Especializacion en Pedagogia Ambiental - Upc 2019Document2 pagesEspecializacion en Pedagogia Ambiental - Upc 2019Jesus Yamid Redondo RemolinaNo ratings yet

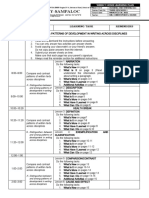

- Tanay-Sampaloc: Learning Competency Learning Task RemindersDocument2 pagesTanay-Sampaloc: Learning Competency Learning Task Remindersjiemie anne0% (1)

- ACR On The Conduct of Mid Year Performance ReviewDocument7 pagesACR On The Conduct of Mid Year Performance ReviewIshiko GozaimasNo ratings yet

- The Teachers Magazine 66 Luty 2015Document32 pagesThe Teachers Magazine 66 Luty 2015pao_guevara2440100% (1)

- Pauta de Discursos Publicos DefinitivoDocument3 pagesPauta de Discursos Publicos DefinitivohaydenekenNo ratings yet

- Rúbrica OrigamiDocument2 pagesRúbrica Origamitania salazarNo ratings yet

- Cartilla Ambientesaprendiz 0Document17 pagesCartilla Ambientesaprendiz 0mayeliNo ratings yet

- AIT-1B Unit 6 To 10 ListoDocument8 pagesAIT-1B Unit 6 To 10 ListoMayraAlejandraVargasZambranaNo ratings yet

- Commucation SkillsDocument20 pagesCommucation SkillsTamer AshmawyNo ratings yet

- Adecuacion Curricular 2022 Jose GomezDocument1 pageAdecuacion Curricular 2022 Jose Gomezjose miguel71% (7)

- 5to Grado Diciembre - 04 Comité de Niñas y Niños Valientes (2023-2024)Document13 pages5to Grado Diciembre - 04 Comité de Niñas y Niños Valientes (2023-2024)Dayra NeonNo ratings yet

- Different Types of PostDocument4 pagesDifferent Types of PostraghuNo ratings yet

- Mapeh MusicDocument5 pagesMapeh Musicjodzmary860% (1)

- PuertosDocument4 pagesPuertosJosé Esteban Casalino Guerrero100% (1)