Professional Documents

Culture Documents

Rigotti Partorire Col Corpo e Con La Mente p2 Cap4

Rigotti Partorire Col Corpo e Con La Mente p2 Cap4

Uploaded by

neobarroco710 ratings0% found this document useful (0 votes)

20 views20 pagesOriginal Title

Rigotti-Partorire-col-corpo-e-con-la-mente-p2-cap4

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

20 views20 pagesRigotti Partorire Col Corpo e Con La Mente p2 Cap4

Rigotti Partorire Col Corpo e Con La Mente p2 Cap4

Uploaded by

neobarroco71Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 20

Francesca Rigotti

Partorire con il corpo

e con la mente

Creativita, filosofia, materita

Bollati Boringhieri

© 2010 Bollat! Boringhteri editare

Torino, corso Vittorio Emanuele Il, 86

Gruppo editoriale Mauri Spagnol

ISBN 978-88-339-7026-4

‘Schema grafico della copertina di Pierluigi Cerri

www bollatiboringhieri it

Prima edizione digitale 2011

Realizzato da Jouve

Quest ‘opera @ protetta dalla Legge sul diritto a “autore.

E vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

4.

Creativita e maternita

Della creazione

Vorre! affrontare in questa seconda parte, finalmente, 1

grande tema della creativita, in maniera organica e in rela-

zine a quanto finora detto su filosofia e maternita. Creati-

vita nel senso di pensiero creativo nellambito delYarte, della

letteratura, della scienza e della filosofia, non del dibattito

sulla creazione o sul creazionismo; ma proprio nella filosofia

si hanno oggi sul tema stimoli deboli e scarso interesse. Ep-

pure tutto Iié iniziato, come tra poco vedremo ma in parte gla

sappiamo.

Quando si pronunciano ogg! { termini «creativita e «crea

tivo», lassoctazione immedtata é col mondo della pubblicita e

del design. E solo di recente che il termine «creativo», che ha

significato per secoli «cid che @ pertinente alla creazione», che

ha «la qualita, Pabilitd o il potere di creare»,10 si & caricato

di significati del genere «produttivo, inventivo, fantasioso».

Per qualche motivo misterioso, individuabile forse nella tra-

sformazione della figura dellartista, considerato una volta

prototipo dell'uomo creativo, designer e pubblicitari si sono

aceaparrati la denominazione di «creativis, mentre | media

fanno loro eco accreditando l'idea. 0 forse le cose sono an-

ate al contrario e sono stati i media a introdurre lattributo e

irappresentanti di queste professioni a mostrarsi ben lieti di

fregiarsene, facendo diventare la creativita una, se non «lav ca-

ratteristica del marketing?

Limportante @ il risultato: «creativo» @ chi progetta una

caffettiera e riesce a convincere la gente a comprarla. In realt

i] motivo della trasformazione non é cosi misterioso e dipende

dalfassorbimento, che spesso @ stato fagocitamento, della no-

lone di creativita comptuto dallarte, Ma si tratta di un tema

‘troppo vasto perché se ne possa propre qui un’analisi 125

Eppure per molto tempo il campo semantico del creare (con

i derivati creazione, creatura, creativit’, creativo appunto)

hanno designato automaticamente la facolta divina di far es-

sere Fessere dove prima cera il non-essere, in contesti come

quelli giudaico e cristiano in cui il mondo non @ supposte

eterno, bensi dotato di un inizio e una fine. In questo senso

creativita @ il principio che sta alla base del (dio) creatore €

ella (umana) creatura e per il quale dio ha creato -o, secondo

alcunt autort, scolastict ¢ cartesian! in particolare, crea conti-

nuamente-conservandolo neltesistenza, il mondo.

‘Ma in che cosa consiste il creare? Se vogliamo compren-

derne il senso accostandolo allesperienza umana, consiste nel

dar luogo a un prodotto partendo dalla materia, semplice o

claborata: per esempio modellare la creta come fa il vasaio.

Lesempio non casuale, dal momento che sappiamo che molti

miti del mondo antico interpretaronolla creazione divinacome

urvattivita manuale e accanto al dio come tessitore o ricama-

Sharing Sereensh

Alin te your sorea

been copied to you

tore posero il dio vasaio, il dio plasmatore di terra, quale i

dio ebraico che manipola Yargilla dandole Aigura di uomno. 11

mitico dio artigiano, il dio plasmatore del Timzo di Platone,

si comporta come fl sig-ulus romano, il fabbricante di vast dt

terra cotta, che sing-e, ovvero foggia, forma, effigia, oggetti e

soggettl (concetti2) 11 vasaio perd nulla pud fare senza la creta

senza le mani, quelle mani che dio non aveva,107 e nemmeno

lacreta aveva, che ancora attendeva di essere creata 198

Nel secondo racconto della creazione (Genesi, 2, 4-25), il pitt

antico, quello in cui fu creato solo uomo, il maschio, Adamo,

vediamo dio che lavora direttamente con le sue mani, forma

Tuomo dalla polvere umida e si dedica a lavori di sartoria cu-

cendo tuniche di pelli da lui ottenute uccidendo direttamente

gli animali..22 msomma, un dio creatore attivo ed energico

© alquanto materiale: per ottenere il dio squisitamente spi-

rituale sarebbe stato necessario attendere !apporto determi-

nante della filosofia greca, con le sue idee platonizzanti che re-

sero improbabile immagine di un dio che andava a spasso nei

giardini!1¢ e pertarone al recupero del primo racconto della

creazione, quello del verbo, in cui invece dio, bonta sua, crea gli

uomini al plurale, maschio e femmina (Genesi, 1, 1-28)112

I1quale racconto poneva la non meno gravosa questione del

fattore puramente immateriale che genera Telemento mate-

ale, E qui il tentativo di salvarst in extremts tramite 'analo-

gla con la riproduzione: stamo figlt di dio, ct ha creati dio, tL

bambino prima non cera e pot c’@: una presunta soluzione al

problema della materia da cui o con cui creare che rimane co-

munque un capolavoro di oseurita.!12

Come molta perplessita lascia la creazione della materia,

nella tradizione monoteista giudaico-cristiana, da

principio maschile a tutto discapito del principio femminile

contenuto almeno nel nome della maver fa, Accantonfamo

‘comunque per ora le question! teologiche, che riprenderemo

pitx avant, per tornare al concetto generale di creazione tn-

tes0 come produzione di qualsiasi cosa, spectalmente se

nuova nella forma, ma con elementi preesistenti: creazione

di um*opera darte, di un'idea, di una situazione. Mantenendo

magari Yanalogia col dio creatore, giacché artista mortale

potrebbe voler generare in maniera mimetica proprio come

(150 b).22 L'immagine del parto

mentale @ messa in ridicolo dalla ripresa che ne fa il com-

mediografo Aristofane nella commedia Le nuvole (v. 137): 11 il

celebre «pensatoion sembra una sala parto ante litteram, dove

lo sbattere incauto di una porta da parte di strepsiade provoca

Y«aborto del pensiero» che il discepolo di Socrate stava por-

tandoa gestazione 122

Tornando al Teztezo, il mio compito, puntualizza Socrate, &

pit delicato di quello delle levatri

aceade ci partorire ora fantasmi lefdola] ora esseri reali» (150

ab); a Socrate invece accade di dover verificare «se fantasma

, giacché «alle donne non

o menzogna partorisce lanima del giovane, oppure se cosa vi-

tale 0 reale» (150 c).121 Insomma i giovani che frequentano

Socrate patiscono le stesse sofferenze delle partorienti; hanno

le doglie perché sono gravidi di pensieri, ma l'arte del figlio di

Fenarete é in grado di farle cessare giudicando qualt delle idee

che cercano di venire alla luce siano vere ono. La cosa non vale

per le donne che in ogni caso non daranno maila luce a fanta-

smi o anche soltanto a immagini, vere o false che siano. A loro,

sempre, la concretezza della carne e dei corpi, mai Yastrazione

delle idee, vere o false che siano, principio al quale contri-

bulra, tra gli altri, abelardo con Tosservazione che le donne

hanno a che fare con le «cose» (res) mentre gli uomnini padro-

neggiano i adiscorsi» (verba). 132 Tanto piti che l'idea 8 stata

sovente ripresa e ribadita dalle donne medesime, che paiono

persino compiacersi della e riconoscersi nella loro presunta

concretezza. La stessa Ruddick, tratando il tema del pensiero

astratto e concreto, sembra cedere allopinione ampiamente

diffusa secondo la quale lo stile cognitivo delle donne pit pra-

tico di quello degli uomini. Sebbene le donne siano in grado di

ragionare in maniera astratta, esse tenderebbero a suo avviso

a respingere le domande di astrazione, a preferire strutture

aperte, a riflutare divisioni rigide tra sé e gli altri, tra il mondo

esterno e lesperienza interna22 (sempre che queste siano le

caratteristiche della praticita e della concretezza). La ragione,

sostiene a sua volta Marla Zambrano in riferimento a Seneca

ai padri della chiesa delle origini del cristianesimo, «diventa

materna ... fa ritomno allidealita per aggrapparsi a qualeosa di

concreto ... Da logicamente ideale diventa divinamente mate-

rialista, se con materialismo intendiamo Vattaccamento ma-

terno al concreto, all'uomo reale, la rinuncia all’astrazione per

non separarsi dalle viscere umane».134

Iparto letterario maschile

52 detto che limmaginario del parto intellettuale passa pre-

valentemente nelle mani di letterati e poeti. Catullo per esem-

pio, ricorda Curtius, chiamd le poesie dulces Musarum fetus

(65, 3), mentre Petronio ebbe invece Yonore di introdurre la

locuzione partus mentis, nel significato di «produzione lettera-

ra», nel patrimonto lingulstico latino e romanzo («la mente

non pud concepire o produrre i suoi frutti, se in largo flume le

lettere prima non ’hanno imbevuta»).225

Dulces Musarum fetus, «dolci frutti delle Muse» le poesie,

nella metafora di Catullo, rivelatrice di un ampio campo im.

maginario-metaforico, Fetus Musarum, «frutti, frutto», giac-

che 11 lat. fetus, da cul Tit. feto, deriva dal gr. phyo, «sono,

divento, produco, genero, crescon, cui si collegano phiysis, «na-

turar, phylé, «razza, famiglian, come pure phyton, «vegetale,

rampollo, escrescenza», fenum, «fieno», e cid che & . Radici che non possono consistere nella «semplice>

oppressione della donna da parte delle condizioni sociali 0

della schiavita domestica. Vere ragioni che per Steiner, anche

se Fenunclazione é posta al condizionale, in forma di dubbio,

sembrano proprio stare «nellessenza del dare la forma che ¢

il parto e Vastensione dalla poiesis che quell'atto potrebbe [sic]

comportaren. 152

Insomma l'atto del parto farebbe astenere dalla poiesis, dalla

creazione di persone fittizie, dalla composizione musicale,

dalla produzione di idee filosofiche, matematiche, scientifiche.

Non me ne voglia Steiner se accosterd le sue parole a quelle

del fisico romantico Johann Wilhelm Ritter, che entusiastica-

mente seriveva, nel 1810: «Larte sembra essere il parto del

maschio ... La femmina partorisce esseri umani, il maschio

il capolavoro artistic

delopera darte, la donna del bambino. Umanita e arte sono

due sessiv154 La gid citata epigrafe ovidiana premessa da

L'uomo grazie all'amore si ingravida

Montesquieu all Esprit des lois, figlio concepito senza madre»,

prolem sine matre creatam,155 si inserisce in questo cotesto di

creativita spirituale maschile, sul quale Ovidio aveva insistito

anche in altri verst, contenuti nel Tristia, che abbiamo gla evo-

cato a proposito della nascita di Atena, anchélla sine matre

creata: Palladis exemplo de me sine mate creata / carmina sunt;

stinps haec progeniesque mea est.15&

‘Torno dunque, per concludere in bellezza, come avevo antici-

pato, a Rilke e alle sue Lettere a un giovanepoeta, nelle quali egli

propone lipotest, con la quale mi sento in sintonia, che «il pro-

cesso creativo si compia tutto dentro, nelfombra [im Dunkel],

nell'indicibile

Yora della nascita [Niederkunft >. Lombra, anzi I«oscuri-

dove] con profonda umilta e pazienza attende

ta» (Dunkel) in cui si svolge il processo creativo non 8 ambito

della morte bensi della vita, giacché, come scrive Rilke in un

altro passo della stessa opera, su tutto aleggia «una grandema-

ternita [grofe Mutterschaft]». E vero che Rilke, riprendendo la

ormai nota metafora, afferma che «anche nell'uomo vémater-

nit&, mi sembra, del corpo e dello spirito; anche il suo generare

@ quasi un parto [eine Art Gebiiren», e qui pare prendere corpo

la solita immagine del parto intellettuale maschile; ma prose-

gue, cid che @ stupefacente, chiedendosi se forse «i sessi sono

pit affini di quanto non si creda», per poi venire ad affermare

che «il grande rinnovamento del mondo forse consisteri nel

fatto che Tomo e la fanciulla (Mann und Médchen, termini

scelti probabilmente ad arte, per sottolineare, con Vallittera-

zione, la vieinanzal, liberi da tutti i falsi sentimenti edisamori,

nnon si cercheranno come opposti ma come fratelli ¢ vicini, ¢

si uniranno come esseri umani, per sopportare insieme, con

semplicita, serieta ¢ pazienza, il gravoso sesso [das schwiire

Geschlecht] a loro imposto»15Z Insieme non come opposti ma

nemmeno, grazie Rilke, come complementari, a voi la ragione

anoi il sentimento, a voi la saggezza, anche se fredda, stupida,

grigia, anoi la vita;158 insieme come fratelli e sorelle (cosi ren-

derel il tedesco Geschwister, col prefisso Ge- del nome collettivo

el tema sororale, Schwester), volendosi bene da essere umano

essere umana, da persona a persona, liberi da sentimenti er-

ronel, invast da intima pienezza,

105

Cfr. Alberto Melucei, Creativita. Miti, discorsi, processi,

Feltrinelli, Milano 1994, p. 12.

106

fr. Ulrich Pfisterer, Zeugung der Idee —Schwangerschaft

des Geistes. Sexualisierte Metaphern und Theorien zur

Werkgenese in der Renaissance, in id. e Anja Zimmer-

mann (@ cura di), Animationen/Transgressionen. Das

Kunscwerkals Lebewesen, Akademie Verlag, Rerlin 2005,

pp. 41-72.

4107

Benché la fantasia del poeta gliele attribuisca eccome,

come fa Rilke nella Storia delle mani di Dio, in una

delle Storie del Buon Dio, dove dio affida la creazione

Geluomo daltargilla alle proprie mani, raccoman-

dando loro di mostrarglielo appena completato; ma le

mani silasciano sfuggire 'uomo prima di poterlo mo-

strare a dio perché «era cosi irrequieto !uomo, cos) im-

(Rainer Maria Rilke, Das Machen

von den Hénden Gottes, 1900, in Sdimtliche Werke, acura

paziente di vivere .

del Rilke-Archiv con la collaborazione di Ruth Sieber-

Rilke ed Ernst Zinn, IV: Frithe Erzahlungen und Dramen,

Insel, Frankfurt a. M. 1961, pp. 267-97; trad. it. Storie

del Buon Dio, acura di Sabrina Mori Carmignani, Passi-

gli, Bagno a Ripoli 2007).

408

ft. Charles Hartshorne, Creativity in American Philoso-

phy, State University of New York Press, Albany 1984, p.

1s.

109

ft. Kurt Flasch, Eva und Adam. Wandlungen eines My-

thos, Beck, Miinchen 2004 (trad. it. Eva e Adamo. Me-

tamorfosi di un mito, il Mulino, Bologna 2007, pp. 19 €

37-38).

110

cfr. iia.

a1

ff. Hannah Arendt, The Human Condition, The Univer-

sity of Chicago Press, Chicago 1958 (trad. it. Vita activa.

La condizione umana, Bompiani, Milano 1994, p. 8)

42

Cfr. Hartshorne, Creativity in American Philosophy cit.,

pp. 11e81.

a

Cf. George Steiner, Real Presences, The University of

Chicago Press, Chicago 1989 (trad. it. Vere presenze,

Garzanti, Milano 1992, p. 194), i quale sostiene che il

poeta, lartista ofl compositore si pongono in antagoni-

smo radicale con dio perché proprio come dio vorreb-

bero creare, in veste di divinita ad esso alternative.

lla

Susan Stanford Friedman, Creativity and the Childbirch

‘Metaphor. Gender Difference in Literary Discourse, in «Fe-

minist Studies», XIII, 1, 1987, pp. 56-57

43

Emanuele Tesauro, i! cannocchiale ariswotelice. O sta

Idea dell’arguta et Ingeniosa Elocutione. Che serve a tutta

Tarte Oratoria, Lapidaria: et Stmbolica. Esaminata co’

Principij del divino Avistotele (1670), rist. anast. Editrice

artistica piemontese, Savigliano 2000, p. 124. Alle pp.

266 ¢ 282 del Cannocchiale Tesauro definisce la me-

tafora e lingegno. E Erio Raimondi, nel suo studio su

Ingegno e metafora nella poetica del Tesauro, in Lettera~

tura barocea. Studi sul Seicento italiano , Olschki, Firenze

1991, p. 3, 1. 6, a osservare che «Tingegno é Vintel-

letto nel suo momento creativo, nella sua condizione di

“fecondita’». Cfr. Salvatore Tedesco, La revorica arguta

di Emanuele Tesauro e il problema del paralogismo, in

Giuseppe Cacciatore, Vanna Gessa Kurotschka, Enrico

Nuzzo, Manuela Sanna e Alessia Scognamiglio (a cura

al), 11 corpo @ le sue facolta. G. B. Vico, In «Labora-

torio dell'ISPF>, I, 1, 2005, pp. 257-66, e in http://

wwwispf.enrit/ispf-lab.

116

ff. Rainer M, Holm-Hadulla, Kreativitdt, Konzept und

Lebenstil, Vandenhoeck & Ruprecht, Géttingen 2005, p.

20. Fasi e fondazione della creativita alle pp. 54-55. Cft.

infra, settimo capitolo.

cre

Edoardo Boncinelli, Come nascono le idee, Laterza,

Roma-Bari 2008, pp. 3¢ 141.

1

Il concetto di metafora assoluta @ presentato da

Hans Blumenberg in Paradigmen zu einer Metaphoro-

logie, Bouvier, Bonn 1960 (trad. It. Paradigm! per una

metaforologia, il Mulino, Bologna 1969, poi Cortina,

‘Milano 2009), e in Schiffbruch mit Zuschaver. Paradigma

einer Daseinsmetapher, Suhrkamp, Frankfurta. M.1979

(trad. it. Naufragio con spettatore. Paradigma di una me-

tafora dellesistenza , il Mulino, Bologna 1985). La me-

tafora assoluta esprime una concezione originale del

mondo; é uno strumento ermeneutico che regola e di-

rige il nostro giudizio sulle cose.

119

fi. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen uber

die Asthetik (1832), in Werke, XIII, Suhrkamp, Frank-

furta. M. 1970, p. 444 (trad. it. Lezioni di estetica, acura

di Paolo D'Angelo, Laterza, Roma-Bari 2007).

120

Elizabeth Sacks, Shakespeare's Images of Pregnancy,

‘Macmillan, London 1980,. 1 e passim.

q21

Giambattista Vico, La scienza nuova (1725-44), acuradi

Paolo Rossi, Rizzoli, Milano 1977, p. 284.

daz

Sacks, Shakespeare's Images of Pregnancy cit. p. 27.

123

Cir. James M. Edie, Expression and Metaphor, in «Phi.

losophy and Phenomenological Research», XXIll, 4,

1963, pp. 554-56.

124

Cfr. Stanford Friedman, Creativity and the Childbirch

Metaphor cit., pp. 49-82.

32s

Eugenio Garin, Vita e opere di Cartesio, Laterza, Roma-

Bari 1984, pp. 39-40e 41-44; corsivo mio.

126

Cir. la dotta ricostruzione di Ernst Robert Curtius, Eu

ropiilsche Literatur und lateinisches Mittelalter, Frank,

Bern 1948 (trad. it. Letteratura ewropea ¢ Medio Evo

latino, a cura di Roberto Antonelli, La Nuova Itali

Fi

renze 1992, pp. 152-53) sulla metafora del libro come

Aglio dellintelletto. La stessa argomentazione di Dio-

tima sara commentata da Page DuBois, Sowing the Body.

Psychoanalysis and Ancient Representations of Women,

The University of Chicago Press, Chicago-London 1988

(trad. it. 1 corpo come metafora. Rappresentazioni della

donna nella Grecia antica, Laterza, Roma-Bari 1980,

Dp. 232-34) e da Adriana Cavarero, Nonostante Platone.

Figure femminili nella filosofia antica, Editori Riuniti,

Roma 1990, pp. 102-03, che entrambe tuttavia non cl-

tano Curtius.

Jaz

Cfr. Cavarero, Nonostante Plazone cit, p. 103.

128

Cfr. Donna Krolik Hollenberg, H. D. The Poetics of Child-

birch and Creativity , Northeastern University Press, Bo-

ston 1991.

129

Platone, Teeteto, in Opere, Laterza, Roma-Bari 1974, I,

pp. 276-77; traduzione leggermente modificata.

130

Aristofane, Le muvole, a cura di Giulio Guidorizzi, Fon-

dazione Lorenzo Valla - Mondadori, Milano 1996, p.

35, «La derisione della maieutica socratica ha un ulte-

riore sviluppo comico - commenta Guidorizzi- quando

Strepsiade viene lasciato solo su un lettuccio a “parto-

rire” nuove idee (ved. v. 694 sgg,)» (ibid.)

31

Platone, Teeveto cit, p. 277.

132

Abelardo, Lertere df Abelardo ¢ Elotsa, a cura di Cecilia

Scerbanenco, Rizzoli, Milano 1996, p. 364. Aggiunge

Abelardo che «gli uomini per natura sono pitt forti delle

donne sia nella mente che nel corpo», e quindi é giusto

seguire il precetto paolino che dice: «1uomo sia il capo

della donna, cos) come Cristo lo dell uomo e Dio di Cri-

sto» (ibid., p. 455;la citazione di Paolo in 1 Corinzi, 11,

3).

133

Cfr. Sara Ruddick, Matemal Thinking. Towards a Politics

of Peace, The Women’s Press, London 1989, pp. 95-96

(trad. it. Il pensiero materno. Pacifismo, antimilitarismo,

non violenza: il pensiero della differenza per una nuova

politica, Red, Como 1993).

B

Fs

Marfa Zambrano, El pensamiento vivo de Séneca (1944),

Siruela, Madrid 1994 (trad. ft. Seneca, con suo! testi

scelti dalfautrice, a cura di Claudia Marseguerra, Bruno

Mondadori, Milano 1998, p. 34).

135

Neque concipere aut edere partum mentis non potest nisi

ingenti flumine litterarum inundaca (118: Curtius, Lette-

ratura europea e Medio Evo latino cit., p. 5).

136

Tiziano Terzani, La fine é i mfo inizio, a cura di Folco

Terzani, Longanesi, Milano 2006, p. 284.

137

Cfr. Sergio Benvenuto, Perversioni. Sessualita, etica, psi-

coanalisi, Bollati Boringhieri, Torino 2005, p. 7.

138

Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch

‘fiir Alle und Keinen (1885), in Werke, a cura di Giorgio

Collie MazzinoMontinar, VI, 1, deGruyter, Berlin 1968

(trad. it. Cost parld Zarathustra. Un libro per tutti e per

nessuno, in Opere, acura di Giorgio Coli e Mazzino Mon-

tinari, VI, 1, Adelphi, Milano 1968, p. 76).

139

John Locke, An Essay Concerning Human Understanding

(1690), a cura di John W. Yolton, Dent - Dutton &

Co., London - New York 1961, I, pp. 105-06, 115

175 (trad. it. Saggio sull'intelletzo umano, a cura di Vin-

cenzo Cicero e Maria Grazia D'Amico, Bompiani, Milano

2004).

140

Charles Dickens, David Copperfield (1849-50; trad. it

Davide Copperfield , Sonzogno, Milano 1933, p. 1).

141

Cfr. Brenda R, Weber, The Text as Child. Gender/Sex and

Metaphors of Maternity at the Fin de Siécle, in Ellen

Bayuk Rosenman e Claudia K. Klaver (a cura di), Other

Mothers. Beyond the Maternal Ideal, Ohio State Univer-

sity Press, Columbus 2008, pp. 271-90.

442

Cfr. Margaret Atwood, Negotiating with the Dead. A Wri-

ter on Writing, Cambridge University Press, Cambridge

2002 (trad. it. Negoziando con le ombre, Ponte alle Gra-

zie, Milano 2002, p. 177).

143

Atwood, Negoziando con le ombre cit.,p. 177.

14s

iB

fr. Pascale Sardin, Creation and Procreation in Margaret

Atwood’s «Giving Birth», A Narrative of Doubles, in Diane

Long Hoeveler e Donna Decker Schuster (a cura di), Wo-

‘men’s Literary Creativity and the Female Body, Palgrave

Macmillan, New York 2007,p. 164.

145

Cfr. Francesca Rigotti, Le piccole cose di Natale, Un’inter-

‘retazione laica, Interlinea, Novara 2008, p. 14,

146

fr. Carole Dely, Jacques Derrida: le «peut-écre» d'une

venue de Yautre-femme. La déconstruction du «phallogo-

centrismev du duel au duo, in «Sens Public», 2006, in

Francois Marotin, La Femme au XIX ¢ siécle, Presses

Universitaires de Lyon, Lyon 1978, p. 99, cit. in Thé-

rese Moreau, R/-arredare le stanze del sapere, in Franca

Cleis e Osvalda Varini (a cura di), Pensare un mondo con

le donne. Saperi femminili nella scienza, nella societa @

nella lecteratura, Centro didattico cantonale, Bellinzona

2001, p. 205.

148,

Marotin, La Femme au XIX® siécle cit,, p. 99. Marotin

ripete, consapevolmente o no, le parole di Guy de Mau-

passant, La Lysistrata modeme (1880): le donne non

sono destinate ai grandi lavori delI'intelligenza perché

restano per tutta la vita una via di mezzo trai bambinie

gli adultiecc. E poiché la donna rivendica anch’essa i di-

ritti, diamogliene uno solo, il diritto di piacere! Cfr. Ni-

cole Priollaud (a cura di), La Femme au XX* stécle, Levi-

Messinger, Paris 1983, p. 193.

tas

Cit. in Tillie Olsen, Silences, Virago, London 1978, p.

220.

Is

5

George Steiner, Real Presences, The University of Chi-

cago Press, Chicago 1989 (trad. it. Vere presenze, Gar-

zanti, Milano 1992, pp. 196-98)

isa

fr. Ernest Legouvé, Laliberca voluta: «femmes» (1846).

La storia di istituzioni e donne, a cura di Marisa Forcina

Cavallino, Capone, Lecce 1992.

152

Ibid., pp. 214,217, 218, 229 €231.

153

Steiner, Vere presenze cit., pp. 197 e 199.

154

Johann Wilhelm Ritter, Fragmenze aus dem Nachlasse

eines jungen Physikers (1810), nr. 495, cit. in Chri-

stian Begemann, Gebéven, in Ralf Konersmann (a cura

i), Werterbuch der philosophischen Metaphern, Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2007, p. 132,

1.27.

155

Ovidio, Metamorfost, U1, 553.

156

«Sul modello dt Pallade, le poesie sono state da me

create senza madre; questa é la mia discendenza, la mia

progenies (id, Tristia, Ill, 14, 13-14).

1s?

Rainer Marla Rilke, Briefe an einen jungen Dichter, Insel,

Leipzig 1929 (trad. it. Lettere aun giovane poeta, a cura

di Marina Bistolfi, Mondadori, Milano 1994, p. 57)

158

Se questo é il senso, come interpreto, della curiosa defi-

nizione della saggezza (appunto come fredda, stupida,

grigia) e della vita e della fede/religione (colorate e ap-

passionate) di Ludwig Wittgenstein, nelle Vermischte

Bemerkungen. Eine Auswah! aus dem Nachlag, a cura

i Georg Henrik von Wright con la collaborazione di

Heikki Nyman, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 197 (trad.

it. Pensievi diversi, a cura di Michele Ranchetti, Adelphi,

Milano 1980, pp. 108 e 120).

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Lirica CancionerilDocument35 pagesLirica Cancionerilneobarroco71No ratings yet

- L'io in QuestioneDocument30 pagesL'io in Questioneneobarroco71No ratings yet

- Enemistad y Sororidad Marcela LagardeDocument22 pagesEnemistad y Sororidad Marcela LagardeMaira Aurora Domínguez Barriga100% (2)

- Alborayque 5Document381 pagesAlborayque 5neobarroco71No ratings yet

- Feminaria 01Document50 pagesFeminaria 01neobarroco71No ratings yet

- Revista MedinaDocument1 pageRevista Medinaneobarroco71No ratings yet

- Conversacion Con Chantal MaillardDocument19 pagesConversacion Con Chantal Maillardneobarroco71No ratings yet

- Huellas Mujer JanesDocument18 pagesHuellas Mujer Janesneobarroco71No ratings yet

- Hotel ÚteroDocument17 pagesHotel Úteroneobarroco71No ratings yet

- Anales María Victoria AtenciaDocument17 pagesAnales María Victoria Atencianeobarroco71No ratings yet

- Seminario Matefora CapDocument27 pagesSeminario Matefora Capneobarroco71No ratings yet

- Hannah Arendt - Nel Deserto Del Pensiero - Quaderni e Diari (1950-1973) - 1 (2007)Document327 pagesHannah Arendt - Nel Deserto Del Pensiero - Quaderni e Diari (1950-1973) - 1 (2007)neobarroco71No ratings yet

- Olga Novo, Poemas de Feliz IdadeDocument5 pagesOlga Novo, Poemas de Feliz Idadeneobarroco71No ratings yet

- El Cuento Literario en La PosguerraDocument23 pagesEl Cuento Literario en La Posguerraneobarroco71No ratings yet

- (Letras Femeninas 2004-Sum Vol. 30 Iss. 1) Review by - Kathleen Doyle - NUMERO ESPECIAL CUERPO - GÉNERO - TEXTODocument5 pages(Letras Femeninas 2004-Sum Vol. 30 Iss. 1) Review by - Kathleen Doyle - NUMERO ESPECIAL CUERPO - GÉNERO - TEXTOneobarroco71No ratings yet

- El Linaje de EvaDocument15 pagesEl Linaje de Evaneobarroco71No ratings yet

- Pittura Ed Esperienze SocialiDocument173 pagesPittura Ed Esperienze Socialineobarroco71No ratings yet

- Pedro Salinas, para Vivir No Quiero...Document1 pagePedro Salinas, para Vivir No Quiero...neobarroco71No ratings yet

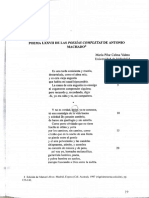

- Poema LXXVII de Las Poesías Completas de Antonio MachadoDocument1 pagePoema LXXVII de Las Poesías Completas de Antonio Machadoneobarroco71No ratings yet

- ArabeschiDocument196 pagesArabeschineobarroco71No ratings yet

- El Conceptismo Interior de Pedro SalinasDocument37 pagesEl Conceptismo Interior de Pedro Salinasneobarroco71100% (1)

- Inmaculada MengíbarDocument1 pageInmaculada Mengíbarneobarroco71No ratings yet

- Jose Ángel Valente, MandorlaDocument7 pagesJose Ángel Valente, Mandorlaneobarroco71No ratings yet

- Juan Ramón Jiménez, La Pureza Poética JuanramonianaDocument2 pagesJuan Ramón Jiménez, La Pureza Poética Juanramoniananeobarroco71No ratings yet

- La Palabra Edificante de Luis Cernuda, O. PazDocument4 pagesLa Palabra Edificante de Luis Cernuda, O. Pazneobarroco71No ratings yet