Professional Documents

Culture Documents

Untitled

Untitled

Uploaded by

Ezéchiel Handjemedji0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views5 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views5 pagesUntitled

Untitled

Uploaded by

Ezéchiel HandjemedjiCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 5

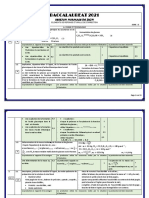

roa;

L 313 :

DUREE : 4 heures

© COMPETENCES DISCIPLINAIRES EVALUEES.

¥ CD 1: laborer une explication d’un fait ou d'un phénoméne de son environnement naturel

‘u construit en mettant en ceuvre les modes de raisonnement propres a la physique, & la

chimie et & la technologie.

¥ CD 2: Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologie dans la production,

l'utilisation et la réparation d'objets technologiques.

¥_ CD3:Apprécier apport de la physique, de la chimie et de la technologie a la vie de 'homme.

© COMPETENCE TRANSVERSALE EVALUEE : Communiquer de fagon précise et appropriée.

NB : Les graphes et les schémas a I’échelle se feront obligatoirement sur papier millimétré.

A/ CHIMIE ET TECHNOLOGIE

Contexte

Uhydroxyde de sodium est un solide ionique se présentant généralement sous la forme de pastilles

blanches. Des solutions aqueuses de ce produit sont utilisées au laboratoire pour différents usages

(titrage de solutions acides, fabrication de savons...). On se propose ici d’utiliser différentes solutions

d'hydroxyde de sodium pour :

~ _vérifier, par dosage, l’exactitude de inscription portée par les sachets d’un lot donné

G’ASPEGIC ;

~ _ étudier la cinétique de la saponification de I’éthanoate d’éthyle ;

~ _ préparer une masse m de palmitate de sodium a partir de ’huile de palme.

Support

A propos de l’exactitude de l’inscription portée par un sachet du lot d’ASPEGIC

* Informations relatives au principe actif de ' ASPEGIC

- Le principe actif de 'ASPEGIC est I’acide acétylsalicylique connu COjH

sous le nom commercial d’aspirine. Sa formule semi-développée

est représentée ci-contre et sa masse molaire est M= 180 g.mol2 O-E—CHs

UASPEGIC est conditionné en sachets. 0

- Un sachet d’ASPEGIC du lot considéré porte indication 500 mg.

- A chaud, acide acétylsalicylique réagit avec les ions hydroxyde (OH™) suivant l’équation-

bilan (€) :

COOH ‘COO™

(Cla +20H- —> + CH,COO- +H,0

o—¢— chi, Cl

0

‘Suite en page 2/5

2/5

+ Dosage de I’acide acétylsalicylique dans un sachet d’ASPEGIC du lot considéré

~ Principe du dosage : On réalise un dosage indirect, c’est-a-dire que l'on fait réagir ’aspirine

avec une quantité connue en exces d'ions hydroxyde. V'excédent des ions hydroxyde est

ensuite dosé par une solution dacide chlorhydrique.

~ Lavaleur (500 mg) portée par I’étiquette est jugée acceptable sila masse expérimentale me

trouvée est comprise entre 490 mg et 510 mg,

~ Protocole

Y On verse un sachet de poudre d’ASPEGIC dans un volume Vj, = 10,0 mL d’une solution

d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C,, = 1,0 mol.L~*. Le mélange est chauffé

4 reflux pendant une quinzaine de minutes puis refroidi.

Y Apres refroidissement, on verse le mélange dans une fiole jaugée de 200 mL. On complate

au trait de jauge par de l'eau distillée puis on agite ; on obtient ainsi une solution S.

Y On dose une prise d’essai de volume Vs = 10,0 mL de la solution S par une solution d’acide

chlorhydrique de concentration molaire C, = 2x10-? mol.L en présence d’un indicateur

coloré approprié. L’équivalence est obtenue lorsqu’on a versé un volume d’acide

Vaz = 10,9 mt.

A propos de la cinétique de la saponification de ’éthanoate d’éthyle

~ On ajoute un volume V = 8,0 ml d’une solution d’hydroxyde de sodium de concentration

‘molaire C = 0,20 mol.L dans un bécher contenant une quantité d'eau distillée pour obtenir

tun volume V! = 400 ml d'une solution S’,

- On maintient dans ce bécher une agitation modérée et on immerge I’électrode d’un pH-

metre.

~ _At'instant t= 0s, on ajoute dans le bécher un volume d’éthanoate d’éthyle pur Equivalent &

la quantité de mati@re n= 0,01 mol. Une réaction a lieu. Le pH est mesuré et la concentration

molaire en ions OHest calculée.

- On procéde de méme a d’autres dates successives et on dresse le tableau ci-dessous :

t (min) ofa [2416] 8 [10] 12] 16] 20 | 24 | 28 [34] 40

[OH™](10-$mol/L)] 4,0 [ 3,3 | 2,8 | 2,1 | 1,6 | 1,3 | 1,0 [0,83] 0,6 [0,45]0,36) 0,3 [0,24|0,27

~ Echelles : En abscisses : 1 cm pour 2 min ; en ordonnées : 1. cm pour 0,2x1073 mol.L-.

+ Letemps de demi-réaction noté ti, est le temps nécessaire 2 la disparition de la moitié de

la quantité du réactiflimitant,

~ Ondonne les dates suivantes : to= 0 min ;t: = 8 min; tz = 40 min,

A propos de la préparation du palmitate de sodium 0

- Le palmitate de sodium est un savon courant obtenu par action 0

d'une solution concentrée d’hydroxyde de sodium sur la

palmitine dont la formule semi-développée est donnée ci-contre. CH — 0 —CO—CysHs1

- On désire préparer une masse m= 1kg de palmitate de sodium |

& partir de I'huile de palme contenant 44 % de palmitine.

CH, — O-C—CysHs;

CH, — O-C— Casas

0

‘Suite en page 3/5

3/5

La solution d’hydroxyde de sodium utilisée a cet effet est en excés et le rendement de la

réaction est r= 80%,

Données : masses molaires des composés : palmitine : M’ = 806 g.mol"1; palmitate de

sodium : M = 278 g.mol7?.

Tache : Expliquer des faits, décrire utilisation du matériel approprié et apprécier apport de la

chimie et de la technologie a la vie de 'homme.

L

1.1. Faire le schéma annoté du dispositif de dosage de la solution S.

12. Justifier que 'équation-bilan (E) résulte d'une réaction acido-basique et d'une

saponification.

1.3. Verifier exactitude de l’inscription portée par un sachet d’ASPEGIC du lot considéré,

2.1. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction.

2.2. Déterminer la vitesse de disparition des ions OH™ a la date ts. Expliquer, en faisant ressortir

le facteur cinétique mis en jeu, I'évolution de la vitesse de disparition des ions OH”.

2.3. Tracer sur le méme graphe allure de la courbe [CH;COO™] = g(t), en précisant les

coordonnées des points d’abscisses respectives : to, ty/2 et tz.

3.1, Ecrire I'€quation de la réaction de synthase de la palmitine.

3.2, Donner les caractéristiques de cette réaction.

3,3, Calculer la masse my, d’huile de palme utilisée.

B/ PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

Contexte

Grace aux théories scientifiques déja élaborées, nombre de dispositifs et d’appareils ont vu le jour.

Dans le fonctionnement desdits appareils, il se reproduit des faits et phénomenes scientifiques qu’ll

est aisé d’interpréter avec les théories sous-jacentes. Ici, on cible quelques faits et phénomenes

‘comme l'accélération et l'identification des particules, un mouvement périodique particulier en

absence des frottements et la formation des images en optique a travers :

- un spectromatre a temps de vol ;

- un flipper a ressor

- une caméra.

Support

‘% Apropos du spectrométre a temps de vol

* Description du fonetionnement du spectromatre a temps de vol

= Le spectrometre & temps de vol est un dispositif permettant d’analyser les constituants d'un

mélange. Une petite quantité du mélange liquide & analyser est injectée dans une

fe ol regne un vide poussé appelée chambre d’ionisation (figure 1).

Suite en page 4/5

als

a 8

‘Chambre | Chambre | Tube déval

ionisation Je'accélération]

Figure 1: schéma de principe du spectromatre a temps de vol

Le liquide se vaporise et les molécules présentes dans le gaz sont ionisées de sorte qu’elles

se retrouvent sous forme d’ions mono-chargés de charge q=e. Ces ions pénétrent dans

la chambre d’accélération od ils acquiérent une vitesse Vg sous I'action d'un champ

électrique uniforme. Les ions parcourent ensuite une distance d connue, dans une zone

oli ne regne pas de champ électrique (tube de vol). Un détecteur & la sortie du tube de vol

permet de mesurer le temps de vol At, durée nécessaire aux ions pour parcourir la distance

d. La mesure du temps de vol, caractéristique de chaque ion, permet d’identifier les

différents constituants d'un mélange.

Usage du spectrométre pour identifier un polyol (glycol ou glycérol)

Le spectrométre & temps de vol est réglé avec les parametres suivants : Ugg = 2,5 x 10* V

et d = 1,50 m. On introduit un échantillon pur d’un polyol inconnu dans la chambre

d'ionisation. Le temps de vol mesuré est ; At = 6,56 is.

‘On peut considérer comme rectiligne uniforme, le mouvement de ion dans le tube de vol.

Données

Glycol : M, = 62 g.mol™? ; glycérol: Mz = 92 g.mol™*;

charge électrique élémentaire e = 1,6x 10-19 C;

nombre d’Avogadro W = 6,02 x 10° mol“! ;

‘Masse m d’une particule de masse molaire M :m

Iz

Relation (R) donnant la masse d'une particule ionisée parvenant au détecteur :

m= 2eUs5 ey.

4 Apropos du flipper a ressort

Un flipper & ressort est constitué d’un tube

Vintérieur duquel se trouve un ressort & spires non

Jointives, de raideur K, soudé & un plateau solidaire

d'une gachette 4 déplacement latéral le long du

tube pour faciliter la compression du ressort dont la

détente permet de lancer un projectile.

Le ressort, le plateau et la gachette sont de masse

négligeable. On dispose le flipper verticalement et

on pose un solide (S) de masse m’ sur le plateau. Le

ressort est alors comprimé de Ato. Le mouvement &

Vintérieur du tube se fait sans frottement (Figure 2).

Suite en page 5/5

» D

= Apartir de la position d’équilibre, on impose au ressort un raccourcissement supplémentaire

x puis on lache la gachette. Le solide (S) part sans vitesse initiale puis se détache dés que le

ressort retrouve sa longueur a vide. Il parvient & une hauteur maximale sans sortir du tube

puis retombe sur le plateau sans perte ¢’énergie pour étre relancé aprés comme

initialement,

- Données

Y Aeo= 15cm; x= 10 cm; m' =50g.

Y Intensité de la pesanteur : g= 10 N.kg ~*.

“Apropos de la formation de l'image par une caméra

= Une caméra dispose d’un téléobjectif constitué de deux lentilles L; et L, caractérisées par :

¥ lentille L; : distance focale image ff = +50 mm, centre optique 0, ;

¥ lentille L, : distance focale image f; = —30 mm, de centre optique O2 ;

= Let Lont méme axe principal, et 0;02 = d.

- Un objet AB situé & infini donne, & travers ce téléobjectif, une image A’B’ sur le négatif

{écran), La distance entre la lentille Lz et le négatif est fixe 02A” = 60 mm.

= objet AB, situé a 'infini, est vu a travers ce téléobjectif sous angle a.

- Echelles : horizontalement : 1 cm pour 10 mm réels ; verticalement : 1 cm pour 1,75 mm

réels.

Tache : Expliquer des faits et apprécier apport de la physique et de la technologie a Ia vie de

Vhomme.

1

1.1, Décrire, justification a appui, le mouvement d’une particule ionisée de la plaque A au

détecteur.

1.2, Démontrer la relation (R).

1.3. Identifier le contenu du flacon.

2.1. Déterminer la valeur de la raideur K du ressort et calculer la vitesse V; avec laquelle le solide

() est libéré du ressort.

2.2. Evaluer la hauteur maximale H atteinte par le solide (S) au-dessus du plan horizontal.

2.3. Justifier qualitativement que le mouvement de (S) est périodique.

3.1. Calculer la distance 0,0; = d.

3.2, Donner, aprés construction graphique, les caractéristiques de l'image A’B’.

3.3, Déterminer la distance focale f§ et la position de la lentille convergente qui donnerait, du

méme objet AB, une image identique 8 A’8’ sur le négatif.

FIN

You might also like

- PCT Série D. Remplac 2022Document5 pagesPCT Série D. Remplac 2022Ezéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- Examen Blanc de JanvierDocument3 pagesExamen Blanc de JanvierEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- UntitledDocument5 pagesUntitledEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- Sujet MathsDocument2 pagesSujet MathsEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- Baccalaureat 2021: Session Normale de JuinDocument13 pagesBaccalaureat 2021: Session Normale de JuinEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- 2011 - Etudes de L'alcool AmyliqueDocument1 page2011 - Etudes de L'alcool AmyliqueEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- DS 7 521 2019-2020 37Document3 pagesDS 7 521 2019-2020 37Ezéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- 1D2S - PCT - Tle C - 2023Document5 pages1D2S - PCT - Tle C - 2023Ezéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- PCT TleD DC2 2022 2023 PDFDocument5 pagesPCT TleD DC2 2022 2023 PDFEzéchiel HandjemedjiNo ratings yet

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5808)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (843)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (346)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (821)