Professional Documents

Culture Documents

1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade

1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade

Uploaded by

RAYANE ALIXANDRINO DUARTE0 ratings0% found this document useful (0 votes)

18 views10 pagesOriginal Title

1.4_Expressões políticas da crise e as novas configurações do Estado e da sociedade

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

18 views10 pages1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade

1.4 - Expressões Políticas Da Crise e As Novas Configurações Do Estado e Da Sociedade

Uploaded by

RAYANE ALIXANDRINO DUARTECopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 10

Expressdes politicas da crise e as novas configuraces do

Estado e da sociedade ci

Elaine Rossetti Behring

Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (VER!)

O significado sic histrico ds transformagBes da socledadecontemporinaa

Expresses politicas da crise e as novas configuracées do Estado e da

sociedade ci

Introdugo

Pretendemos trazer, nas paginas que seguem, alguns subsidios para uma re-

flexio acerca dos impactos da crise do capital, jf caracterizada em muitos de seus

aspectos estruturais nos textos anteriores, sobre o papel do Estado e as relagdes,

entre este e a sociedade civil. A ofensiva burguesa dos anos 80 e 90 do século Xx

até os dias de hoje, tendo em vista a recuperacdo e manutencéo das taxas de lucro,

se deu em trés diregdes centrais, com intimeros desdobramentos: a re-estrutura-

cdo produtiva e a recomposic¢ao da superpopulagdo relativa ou exército indus-

I de reserva como sua condigdo sine qua non, com mudangas nas condi¢es

ica alteracdes das

estratégias empresa busca de superlucros e na financeirizacio do capital;

e na contrarreforma neoliberal, que atingiu os Estados nacionais, tencionados

pela dinamica internacional e pela crise do pacto social dos anos de crescimento,

estes tiltimos marcados pela extensdo dos direitos e politicas sociais e pelo com-

promisso com o “pleno emprego” fordista-keynesiano. No Brasil, estes processos

ganham configuragSes particulares, considerando que nao tivemos situacao de

pleno emprego: tivemos aqui a crise do Estado desenvolvimentista, que ampliou

‘© mercado interno de trabalho e de consumo, sem nunca chegar @ sombra do

pleno emprego, do pacto social-democrata e do Welfare State.

Nossa anidlise estard centrada na questo do Estado no contexto da crise do

capital, aqui visto sempre em sua relaco com a sociedade civil, pelo que cabem

alguns esclarecimentos tedricos preliminares: 0 Estado capitalista modificou-se a0

longo da histéria deste modo de produgao, a qual se faz na relacao entre luta de

classes e requisigées do processo objetivo de valorizacSo e acumulacéo do capi-

fecunda e clissica orientago marxiana de que os homens

realizam sua hist6ria, porém, no nas condicdes por eles escolhidas. Nesse senti-

1 0 presente tonto trae 8 revisioe atuslzagio de dois tens do Capitulo 1 de med vo Bras em Contra-Refor

‘mar desesruturagbo do Esto e perdo ded

exempls sobre 0 Br

‘que ver do amadurecimenta d

Estudos e Pesausas do Oreamer

mbito do PROCAD/CAPES, culo

(Cowtez, 2006, preausise =

70

do, Estado acompanha os periodos longos do desenvolvimento do capitalismo

de expansio e estagnacdo e se modifica histérica e estruturalmente, cumprindo

seu papel na reproducao social do trabalho e do capital, e expressando a hege-

‘monia do capital, nas formagées sociais particulares, ainda que com tragos gerais

comuns. Ou seja, trata-se de um Estado que ganhou certa autonomia em relaggo

2 dinmica imediata da sociedade civil, sobretudo no perlodo dos chamados Anos

de Ouro ~ 1946 ao inicio dos anos 70 do século Xx — (HOBSBAWN, 1995), mas que

manteve uma direcao politica com consciéncia de classe: a hegemonia burguesa,

‘expressando a correlaco de forcas na sociedade civil. Aqui val outra observagio:

vemos a sociedade civil como territério das relacdes econdmicas e sociais priva-

das, da luta de classes, da disputa de hegemonia, da contradi3o. Essa dinamica da

sociedade civil tem reflexos no Estado, os quais so mediados pelas suas institui-

ges e quadros técnicos, mas assegurando-se sua direcdo de classe. Assim, Estado

e sociedade civil compSem uma totalidade, donde nao se pode pensar o Estado

sem a sociedade civil e vice-versa. Nesse sentido, cabe ressaltar a sensibilidade

gramsciana para essa dinamica quando sugere o conceito de Estado ampliado ar-

ticulado & hegemonia. E nesse marco que pensamos o tema em foco, Recusamos,

portanto, a perspectiva analitica segundo a qual o Estado seria o mbito do bem-

comum e érbitro de conflitos que emergem da sociedade civil ilusBo social-demo-

crata alimentada pela experiéncia geo-politicamente situada do welfare state. No

‘mesmo passo, rejeitamos a “satanizagio” neoliberal do Estado como o simbolo da

ineficiéncia e da corrupco; e como complemento dessa linha de argumentacao,

a edificacao da sociedade civil como Iécus da virtude e da

efetividade, ideologia largamente difundida em tempos de neoliberalismo. A lei-

‘ura rigorosa do Plano Diretor da Reforma do Estadi ‘odocumento

orientador das mudangas no ambito do Estado brasileiro nos titimos anos e que

caracterizamos como uma contrarreforma do Estado (BEHRING, 2003), revela esta

Liltima ideia forca.

10 Estado em tempos de crise do capital

Alguns campos de intervencdo do Estado por ocasido do periodo fordista/

keynesiano ~a promosio de uma politica expansiva e anticiclica, a articulacdo de

um aparato produtivo auténomo, a garantia dos servicos publicos, a dotaco dein-

fraestrutura, a realiza¢do de alguma redistribui¢ao de renda por meio das presta-

Bes socials na forma de direitos, tudo isso fundado numa elevada produtividade

e rentabilidade do capital — que deram suporte a um periodo de avanco susten-

tado do emprego e do consumo (MONTES, 1996, p. 23 ¢ 26) pareciam configurar

avancos civilizatérios perenes, capazes de evitar crises da monta de 1929/32 e de

sepultar as anacronicas ideias liberais que regeram 0 mundo até o crack da Bolsa

n

UNIDADE

de Nova lorque. Segundo Montes, o neoliberalismo, contudo, descobre os “peri-

g0s0s efeitos” do Welfare State. Sao eles: a desmotivacio dos trabalhadores, a

concorréncia desleal (porque protegida), a baixa produtividade, a burocratizagio,

a sobrecarga de demandas, o excesso de expectativas, E a conclusfo neoliberal é:

‘mais mercado livre e menos Estado Social, a partir de final dos anos 70 quando

‘assumem governos claramente identificados com a programatica conservadora,

Trata-se de uma verdadeira contrarreforma (BEHRING, 2003) e esta vai ad-

uirir maior ou menor profundidade, a depender das escolhas politicas dos gover-

nos em sua relacdo com as classes sociais em cada espaco nacional, considerando

a diretiva de classe que hegemoniza as decisdes no ambito do Estado (BEHRING,

2002, p. 32-33). Trata-se de uma contrarreforma, jé que existe uma forte evocacéo,

do passado no pensamento neoliberal, com um resgate extemporaneo das ideias,

frais (BEHRING; BOSCHETTI, 2006), bem como um aspecto realmente regressi-

vo quando da implementagao de seu receitudrio de medidas praticas, na medida

‘em que s&o observados seus impactos sobre a questo social, que se expressa nas

condiigBes de vida e de trabalho das maiorias, bem como as condigées de parti-

cipacgo politica. Que linhas gerais s80 essas? As politicas neoliberais comportam

jumas orientacBes/condigBes que se combinam, tendo em vista a insergo de

um pais na dindmica do capitalismo contemporéneo, marcada pela busca de ren-

tabilidade do capital por meio da re-estruturacao produtiva e da mundializacio:

atratividade, adaptacio, flexibilidade e competitividade.

Os Estados nacionais tém dificuldades em desenvolver politicas industriais

restringindo-se a tornar os territérios nacionais mais atrativos &s inversdes estran-

geiras. Os Estados locais convertem-se em ponto de apoio das empresas. Para

Husson (1999), uma das fungdes econdmicas do Estado — a qual Mandel (1982) ca-

racteriza como sendo de assegurar as condigdes gerais de producSo — passou a ser

a garantia dessa atratividade, a partir de novas relagdes entre este e grupos mun-

diats, onde o Estado tem um lugar cada vez mais subordinado e paradoxalmente

estrutural. Dentro disso, os Estados nacionais restringem-se a: cobrir 0 custo de

algumas infraestruturas (sobre as quais ndo hd interesse de investimento privado),

aplicar incentivos fiscais, garantir escoamentos suficientes e institucionalizar pro-

cessos de liberalizacéo e desregulamentacdo, em nome da competitividade. Nesse

sentido Gltimo, so decisivas as liberalizacBes, desregulamentacées e flexibilida-

des no ambito das relagdes de trabalho — diminuigio da parte dos salérios na ren-

da nacional, segmentacao do mercado de trabalho e diminuicdo das contribuigées

Sociais para a seguridade e do fluxo de capitais, na forma de investimento Externo.

Direto (IED) e de investimentos financeiros em portfolio. Aqui, tm destaque os

Processos de privatizacao, reduzindo as dimensdes do setor publico, para livrar-se

R

Osignifeade sco-histrico das transformasbes da socedade contempornes

de empresas endividadas, mas principalmente para dar “guarida” aos investido-

res, em especial ao IED (CHESNAIS, 1996; GONCALVES, 1999). Nesse sentido, os

processos em curso no Brasil de privatizago, de abertura comercial e financeira

fe desregulamentago, desde Collor, quando inicia entre nds a contrarreforma do

Estado, no poderiam ser mais embleméticos (BEHRING, 2003).

Dal decorre que “I... 0 Estado, que supostamente representa o interesse

geral, disp8e a partir de agora de uma base mais estreita [de aco e poder deci-

s6rio] que @ empresa mundializada cujos interesses orientam a ago deste mes-

mo Estado” (HUSSON, 1999, p. 121), com destaque aqui para o capital financeiro

€ 0 papel das dividas piblicas como instrumento de presséo politico-econémica

e chantagem sobre os Estados nacionais, para que implementem suas politicas

endo exercam a soberanta. Assim, assuntos de vocacao particular orientam os

de vocagao geral e de interesse publico, no quadro de uma dissociacdo entre o

poder econémico mundializado e o poder politico nacional. Essa tendéncia ndo

acompanhada pela construcgo de instituicSes supranacionals que no séo ca-

pazes de suprimir todas as funcdes do Estado-Nacio, mas que exercem alguma

coordenacio sobre 0 mundializado territério do capital. De forma que a mundia-

lizagdo altera as condigbes em que o Estado-Nagao articula os compromissos ins-

titucionalizados entre 0s grupos sociais no espaco nacional. Trata-se de gerir um

forte fracionamento social e territorial. Hd uma perda de coeréncia entre Estado,

aparelho produtivo, moeda e sociedade, produzida pelo referido fracionamento €

pelos movimentos de deslocalizacéo do capital internacional, que terminam por

requerer um Estado forte, que enfatiza “a lei e a ordem” (WACQUANT, 2001), pre-

sidindo os “grandes equilibrios” sob o olhar vigilante das instituicSes financeiras

(HUSSON, 1999, p. 123).

Ha, com a mundializac3o, uma tendéncia a diminuigéo do controle demo-

rético, com a configuracao de um Estado forte e enxuto que despreza o tipo de

consenso social dos anos de crescimento, com claras tendéncias antidemocraticas,

Nesse sentido, a hegemonia burguesa no interior do Estado reafirma-se de for-

ma contundente com o neoliberalismo, cujas politicas engendram uma concepcio

singular de democracia, que abandona a perspectiva do Estado liberal de direito

de um tecido social mais denso e participativo em nome: da participacdo nos

processos eleitorais, os quais se convertem — em muitas situagdes, mas ndo em

todas, dependendo dos processos histérico-socials internos dos paises ~ em me-

canismos plebiscitarios de legitimagio do sistema; do reforco do poder executivo

em detrimento dos demais poderes constitucionais; do freio ao desenvolvimento

de uma sociedade civil mais densa e capaz de interferir e controlar os processos

decisérios; da animacdo, em contrapartida, de um “associacionismo light” e bem

B

UNIDADE

comportado, que tem a fun¢io de amenizar as sequelas da dura politica econémi-

ca, ao lado de uma relacao dura e antidemocratica com os segmentos mais criticos

e combativos da sociedade civil.

Considerando que essas condicdes referidas anteriormente — de gesto do

fracionamento por parte do Estado-Nago — no so as mesmas no capitalismo

central e na periferia, Observa-se que enquanto os governos ao norte da Linha do

Equador atuam pragmaticamente em defesa da competitividade, sem abrir mao

da sua soberania (especialmente com medidas protecionistas do mercado inter-

no, de patentes e de suporte tecnolégico, em alianca com os grandes grupos de

origem nacional), 0 modelo de ajuste estrutural proposto pelo Banco Mundial ¢

© FMI para a periferia reforca ainda mals essa perda de substdncia dos Estados

nracionais. Estes tiltimos, a exemplo do Brasil desde o inicio dos anos 90 e de forma

‘mais contundente a partir do Plano Real, reorientam a parte mais competitiva da

economia para a exportacdo, o que implica um largo processo de desindustrializa-

‘so e a volta a certas “vocacdes naturals” ~ bastando observar a mudanca estru-

tural da pauta de exportagdes brasileiras nos ultimos anos e o recente projeto do

etanol e da bioenergia. Contém o mercado interno e bloqueiam o crescimento dos

salérios e dos direitos socials. Aplicam politicas macroeconémicas monetaristas,

‘com altas taxas de juros e 0 estfmulo & depressio dos fatores de crescimento, for-

ando 0 desaparecimento de empresas e empregos. Com essas medidas, tais Es-

tados, a exemplo do Brasil, encontram dificuldades de desempenhar suas funcées

de regulagdo econémico-sociais internas. Dai, decorrem fortes impedimentos para

© avanco da democracia. Na América Latina, de uma maneira geral, assistiu-se a

praticas politicas extremamente nefastas, que variaram da fujimorizacdo peruana

até o Estado de legalidade formal (DALLARI, 1997), no Brasil, por melo das exces-

sivas medidas provisérias e decretos. Estes exemplos confirmam que, se houve

regressao das formas abertas de ditadura em muitos paises do mundo nos uiltimos

anos, existem enormes dificuldades de consolidacio de regimes democraticos, 0

que remete a um certo mal-estar da democracia em tempos neolibe

registra sensivelmente Bobbio (1986).

Cabe desenvolver uma outra determinacdo em todo esse processo. Para

‘além da mudanga substantiva na dirego da intervencdo estatal engendrada pela

mundializacgo, observa-se a chamada crise fiscal do Estado*. Da virada para a

‘onda longa com tonalidade depressiva a partir de 1973, decorre uma inflexdo na

receita e no gasto puiblico, Como se sabe, é 0 esgotamento do keynesianismo, com

54 prmetra formulaeso sobre actse

do Estado encantra-e em O'Connor (1977). Uma sntese extn de

Osieificdo sco histo das transformagBes da socledade contemporanea

sua especifica combinacdo entre capitalismo e social-democracia. Ocorre que, en-

tre 0s aspectos da intervencio estatal, foram ampliadas, no ciclo expansivo, as

fronteiras da proteco social, seja por pressio dos segmentos de trabalhadores

‘excluidos do pacto welfareano — setores nao monopolistas'® — pela universalizaco

dos gastos sem contrapartida, seja dos incluidos no mesmo pacto — trabalhadores

dos setores monopolistas ~, com corregdes de beneficios maiores que a inflacéo,

‘em funcao de seu maior poder de barganha. Os trabalhadores dos paises de capi-

talismo central, estimulados pela condico do pleno emprego, reivindicaram uma

cobertura maior e mals profunda no 4mbito do Welfare State. No contexto da re-

versio do ciclo econémico, a renda nacional é contida enquanto aumenta 0 gasto

ico em funcSo das estratégias keynesianas de contencao do ciclo depressive

.das quando estourou a crise: af reside a razdo

mais profunda se as demandas de protecSo social por parte

dos trabalhadores de fato se ampliaram, como constata O'Connor, a depressao

dos fatores de crescimento e as tendéncias de queda da taxa de lucros propiciam

as resisténcias para seu atendimento, num contexto em que passa a ser questio~

nado o custo direto e indireto da forca de trabalho, em funcdo da queda da taxa

de lucros. O interessante é que a carga tributdria nao caiu apesar das medidas

adotadas, como mostra o estudo de Navarro (1998), 0 que aponta para um redi-

recionamento do fundo pubblico no sentido dos interesses do capital, apesar dos

iscursos neoliberais em defesa do Estado minimo.

Destaca-se, ainda, a tendéncia de crescimento da rentincia fiscal a partir

jrada do ciclo expansivo para a estagnagio no inicio dos anos 70. Para David

Heald (1983), trata-se de uma redistribuigao as avessas, que tende a se ampliar na

se, constituindo um welfare state invisivel, © qual beneficia largamente o em-

presariado. Ou seja, a crise fiscal é induzida ndo apenas nem principalmente pelas

pressdes dos trabalhadores por maior protego social. Este foi, na verdade, um

argumento para a defesa neoliberal do corte dos gastos sociais, escamoteando as,

intengdes reais de diminuiggo do custo do trabalho, ao lado da imposicSo de der-

rotas aos segmentos mais organizados dos trabalhadores, a exemplo dos mineiros

a Inglaterra dos anos 1980 e dos petroleiros no Brasil, em 1995. £ evidente a reo-

rientaco do fundo puiblico para as demandas do empresariado e a diminuicao da

taxacdo sobre o capital, que alimentam a crise fiscal, o que se combina as relagbes

assimétricas entre os palses e ao processo de financeirizacao, a exemplo do papel

das dividas pdblicas para a pungo de mais-valia pelos bancos (ANDERSON, 1995;

CHESNAIS, 1996).

28 sour a atngio ent

25

1

Para além do impacto da reniincia fiscal crescente no contexto da crise, 0

re-estruturagdo produtiva tem fortes implicages para a carga tributdria. A pul-

verizago da grande indiistria e o crescimento do mundo da informalidade de-

sencadeiam a perda do “power of enforcement” do Estado e dificuldades de ar-

recadagio pelas fontes da seguridade social, j4 que o controle fiscal de pequenas

empresas e do trabalho informal encontra grandes dificuldades de operac

za¢do. A regulaco keynesiana se preparou para um contexto de desemprego cor

juntural, diante do qual é admissivel 0 deficit publico para estimular a demanda

efetiva, segundo a l6gica keynesiana. Entretanto, a revolugdo tecnolégica infirma

ipdtese como estratégia de largo prazo, haja vista o desemprego estrutural,

a tendéncia a horizontalizagio das empresas e a mundializago,

Num contexto em que hé presso pela alocacSo do gasto puiblico, a disputa

pelos fundos piiblicas intensifica-se. Entdo, sob o argumento ideolégico da “escas-

sez de recursos”, de “conter o déficit publico”, ou mesmo, como no caso do Brasil

hoje, de “evitar a volta da inflacdo” e engendrar um circulo virtuoso de crescimen-

to, preconiza-se o corte dos gastos estatals, para o “equillbrio das contas publicas”,

como indicador de satide econémica. Assim, promove-se, do ponto de vista fiscal

uma mudanca de pauta regressiva, que atinge especialmente os direitos e as po-

Itticas sociais.

2 Caracteristicas da Politica Social no Neoliberalismo

As politicas socials entram, neste cenério, caracterizadas como: paterna-

listas, geradoras de desequilibrio, custo excessivo do trabalho, e, de preferéncia,

devem ser acessadas via mercado, transformando-se em servicos privados. Esse

Processo é mais intensivo na periferia do capitalismo, considerando os caminhos

da politica econémica e das relagdes sociais delineados no item anterior, bastan-

do observar a obstaculizagio do conceito constitucional de seguridade social no

Brasil, a partir dos anos 90 (MOTA, 1995; BOSCHETTI, 2003; BEHRING; BOSCHETTI,

ectiva, os beneficios, servicos

para se tornarem direito do

protecdo social pelo Estado, o que, aos pouco:

em conflito nese processo eminentemente politico, vai configurando um Estado

minimo para os trabalhadores e um Estado maximo para o capital (NETTO,1993}.

que hé resisténcias e sujeitos

Deve-se considerar também que a degradaco dos servicos publicos e o corte dos,

gastos sociais levam a um processo de privatizagao induzida nesse terreno. Ou

seja, ha uma mercantilizacao e transformagao de politicas sociais em negécios 0

que expressa 0 processo mais amplo de supercapitalizacdo (MANDEL, 1982). O

capital nao prescinde de seu pressuposto geral ~ o Estado —, que Ihe assegura as

|6

|

0 signicado seco histérco das transformactes da socledadecontemporines

condigbes de produco e reproducio, especialmente num ciclo de estagnacéo.

Hoje, cumprir com esse papel ¢ facilitar 0 fluxo global de mercadorias e dinheiro,

por meio, como jé izado, da desregulamentacdo de direitos sociais, de ga-

rantias fiscals ao capital, da “vista grossa” para a fuga fiscal, da politica de privat

za¢%o, entre indmeras possibilidades que pragmaticamente viabilizem a realizacgo

dos superlucros e da acumulaco. Nas licidas palavras de Montes, tem-se que “o

neoliberalismo, mais que menos Estado, propugna outro Estado. O que pretende

6 mudar algumas de suas pautas, porém néo tem asco da intervencéo do Estado

quando preserva e garante os privilégios do capital, individual ou coletivamente

considerados” (1996, p. 86 ~ Traduco de minha responsabilidade).

Este é 0 cardter do ajuste estrutural proposto pelos organismos internacio-

nais, como forma através da qual as economias nacionais devem adaptar-se 2s no-

vas condig6es da economia mundial. Como bem apontam Grassi, Hintze é Neufeld

(1994), estes mesmos organismos jé admitem o custo social e politico do ajuste,

tanto que passaram a ter preocupacdes em relacdo ao flagrante crescimento da

pobreza e decadéncia de indicadores sociais nos paises que vém aplicando o re-

ceituério econdmico do Banco Mundial e do FMI. Esse interessante estudo das au-

toras argentinas mostra os discursos de consultores e dirigentes dessas agéncias,

desnudando o caréter meramente compensatério da intervencao social presente

‘em suas proposiges: a politica social ambuldncia das vitimas do ajuste fiscal ou

estrutural. O estudo identifica ainda as divergéncias entre os varios organismos

das NagBes Unidas quanto 2 questdo das estratégias de enfrentamento da po-

breza ~ que, na verdade, a nosso ver, so estratégias de gesto, administraclo,

compensacao e vigilancia e contengo dos pobres.

© ajuste tem passado, na verdade, pela desregulamentaco dos mercados,

pela redugao do deficit fiscal e/ou do gasto publico, por uma clara polit

como condicao para empréstimos dos pafses da periferia. Para a

assim, a grande orientacao é a focalizacdo das a¢des, com estimulo

de transferéncia

, bem como

das organizagées flantrépicas e organizagSes no governamentais prestadores

de servicos de atendimento, no ambito da sociedade civil, como preconizava o

Programa de Publicizaco do PORE/MARE (BRASIL, 1995) e ainda apontam docu-

mentos recentes do governo federal brasil », que se referem a boa focalizac3o,

(BRASIL, 2003). Aqui, observa-se a emerséo de uma espécie de clientelismo (pos)

moderno ou neocorporativismo, onde a sociedade civil € domesticada ~ so

tudo seus impulsos mais citicos ~ por meio da distribuigSo e disputa dos parcos

Fecursos publicos para agées focalizadas ou da seleg3o de projetos sociais peles

n|

LUNIDADE

agéncias m

terals, Estes sto processos que vo na contramio, no caso brasi-

sssegurados pela

3 Para legitimar a barbérie

Um aspecto central para engendrar tais transformagBes no Ambito do Esta-

do e da sociedade civil é a grande ofensiva ideoldgica em curso. De fato, para man-

ter-se como modo hegeménico de organizagio econdmica, politica e social, num.

mundo to Inseguro e violento cujo sentido ngo se orlenta-para.catendimento.

IM inlimeras estratégias ideoldgicas e culturais, tendo a midia, especialmente a

‘TV (SALES, 2005), como um instrumento decisivo de constituigo de hegemonia

Tals estratégias, combinadas aos processos anteriormente sinalizados, tém sido

bastante eficazes para garantir o consentimento e

Por parte de amplos segmentos e evitar uma radi

‘as expressdes mais radicalizadas de demandas e

politico e/ou a coer¢o violenta.

Tem-se, dentro disso, a massificada divulgaco, pelos mais variados instru-

‘mentos de midia, de algumas “verdades incontestaveis” e aparentemente racio-

nals ~ acompanhada da desqualificagio dos argumentos em contrério -, no senti-

do de forjar um consentimento ativo e majoritério para as medidas econémicas e

politicas tratadas nos itens anteriores. Para tanto, conta-se com o aval de amplas

Parcelas da comunidade cientifica. Eis o chamado pensamento tnico, ou

Conjunto sistemstico de Ideias e medidas difundidas pelos melos de comunicacéo

de massas, mas também dentro dos ambientes bem pensantes, estes ultimos as-

saltados por profundos pragmatismo e imediatismo. O pensamento

amplamente nos anos 90, mas ainda mantém sua forca neste inicio de

Portanto, a hegemonia (ANDERSON, 1995) do grande capital, que se expres-

sa na sua capacidade de implementar as chamadas “reformas orientadas para 0

mercado”, que envolvem as mudancas no mundo do trabalho, a redefini¢ao do

préprio mercado, com a mundializacdo e a contrarreforma do Estado, s6 € possivel

‘a partir de um suporte ideoldgico que envolva em um véu de fumaca as consequ-

ncias desastrosas desse projeto ao norte. do Equador, promovendo o que

Santos chama de(a confusdo. 7 sim, chega aolimite o fetiche_

Jo reino universal eas mercadorias, com sua transformacao das relacSes entre ho-

‘mens em relagbes entre coisas, que oculta a natureza dos processos econmicos ~

:

0 signincadoséco-histérico das transformasbes de sociedad contemnportnet

esociais de dominacao e.

{mbiente do neoliberalismo potencializa o fetiche da mercadoria e a reificacdo®,

jé que o cardter das relagBes sociais aparece ainda mais ocultado pelo espetaculo,

pela difusdo massificada do governo das coisas sobre os homens, com 0 que se

aprofunda a alienago dos mesmos sobre sua condico material e espiritual.

Jameson (1996) analisa estes processos e sugere que se compreenda o pés-

modernismo como uma dominante cultural e estética integrada 4 produco de

mercadorias. A organizaco da produco no capitalismo tardio requer uma funclo

estrutural da inovagdo estética e do experimentalismo, qual seja, produzic produ-

tos que parecam novidades, inventar necessidades. Essa dominante cultural da

spoca POSsuT alguns tacos CONSUIUCWOS" Tala de profundidade e a superficiali-

dade; a auséncia do gesto utdpico (presente na arte moderna); a falta de espago

aberto ao espectador; o esmaecimento do afeto; uma certa frivolidade gratuita;

© fim do individuo, da “pincelada nica”, embutido na massificago e mercanti-

liza¢o, com a crescente in rando © pastiche

@ a imitacao, e metamorfoseando © que era estilo nos modernistas em cédigos

pés-modernistas; a canibalizacao aleatéria dos estilos do pasado, engendrando

ecletismo estilistico (a exemplo da arquitetura); o esmaecimento da temitica mo-

derna do tempo, da duracdo e da meméria, ao lado de uma coloniza¢o Insensivel

do presente pela modalidade da nostalgia, que desloca a histéria real, na impossi-

idade de interferir (ou pretender-se a) ativamente em seu curso; o predominio

do espaco sobre o tempo; e uma auséncia de personalidade, que denota a “morte

do sujeito”.

Esses tragos remetem, para 0 autor, a uma crise da historicidade, na qual a

produsao cultural apresenta-se como um amontoado de fragmentos, uma prética

da heterogeneidade e do aleatorio. Hé uma quebra das cadeias de significagio nes-

se processo, que leva & esquizofrenia, ou seja, a reducdo da experiéncia estética a0

de puros presentes nao relacionados

no tempo" (1996, p. 53), destituidos de intencionalidade e significados. Assim, 0

presente invade 0 sujeito, com uma intensidade avassaladora, produzindo uma

certa euforia isolada. Um outro aspecto sinalizado ¢ a relacdo dessa perspectiva

com a revolugao tecnolégica, que fortalece a reproducao e a cépia, Falando sobre

uma tipica obra de arquitetura pés-moderna, Jameson mostra a relagio indiferen-

” Sobre fetchismo e reifcacdo na socedade captalst,consuar: Marx (2988, Seco 14), Bottomore (1588,

150. 314/316) e Luks (1989),

7

te que é estabelecida com o espaco urbano ao seu redor, projetada em sua parede

de espelhos; de sua intencao de no fazer parte da cidade, mas de substitui-la, de

criar um mundo & parte, em meio a desagregacdo urbana. Ele conclul: “O Bona-

satisfaz-se em ‘deixar o tecido urbano degradado continuar a ser em

seu ser’ (para parodiar Heiddeger). N3o se espera nenhum outro efeito, nenhuma

transformacdo ut6pica protopolitica” (1996, p. 57). E, por dentro, este hiperes-

ago — a exemplo da proliferacao dos shopping centers — submete as pessoas 4

deslocalizagao, dificultando a capacidade de mapear sua posicéo, desnorteando

2 percepsao corporal. Esta é a perspectiva pés-moderna, tomada por Jameson

como a dominante cultural do capitalismo tardio, cuja complacéncia celebrativa

do presente e a assertiva de que estamos numa sociedade pés-industrial so para

ele inaceitéveis.

© argumento de Mota (1995) acerca da existéncla de uma cultura da cr

‘se, como elemento constitutive do fazer politico burgués no sentido da disputa

ideoldgica e constituicgo de hegemonia, na década de 80, é imprescindivel para

pensar as condigdes de legitimagio da contrarreforma do Estado e das politicas,

regressivas neoliberals. Para a autora, uma cultura politica da crise recicla as bases,

da hegemonia do capital, mediando as praticas sociais das classes e formando um

novo consenso. Ou seja, ainda que o capital esteja vivendo uma crise orgénica, ¢

de larga duragio, esta no géfa mecanicamente uma crise de hegemonia (1995,

p°3B). Assim, o enfrentamento da crise relaciona-se & capacidade das classes de

fazer politica, disputando na sociedade civil e no Estado a conducao do processo.

Compée essa disputa a difusio por parte das classes-dominantes de uma cultura

da crise, cujos componentes centrais so pensamento privatista e a constituicéo

do cidaddo-consumidor, com o sentido de assegurar a adesdo as transformagdes

no mundo do trabalho e dos mercados. O exo central do convencimento repousa

fem que hé uma nova ordem a qual todos devem se integrar, e que € inevitével a

ela se adaptar. Estes s8o termos que compéem as justificativas-da-contrarre

ma do Estado$0 discurso prossegue afirmando que outros projetos fracassaram,

@ exemplo das experiéncias socialistas e da socialdemocracia, do que se deduz

mecanicamente uma relacdo entre crise ca

maior ou menor do Estado{A jé referida “Satani nese

argumento, tanto quanto a intensa exploracao polltico-ideoldgica da imploséo da

Unio Soviética em 1991, como “prova” de que hé apenas um caminho a seguir,

como reafirmam os fundamentos do Plano Diretor da Reforma do Estado (1995),

no Brasil.

A crise, sempre localizada no Estado, e a tecnologia — tratada como se ti

vesse vida prépria ~ vo requerer ajustes estruturais que atingem a todos de for-

80

significado sé histric das transormagtes de sociedad contempornes

mma supostamente igual, e que exigem iguais sacrifclos de todos. Dessa forma,

luem-se as dferencas de classe num consentido e sofrido esforco geral de ajuste

f de “eformas’, cuja orientagSo socioeconémica encontra-se, por exemplo, no

chamado Consenso de Washington (FIORI, 1994) Jo integrados, restam

politica focalizadas de combate 8 pobreza, redes de proteco social e, no

pallcia. Todo o esforgo volta-se para.aInsttulgSo dos novos objetos de consenso.

Segundo Mota, s8o eles: “a desqualificagso teérica, politica e historica da existen-

ia de alternativas positivas & ordem capitalista e a negacdo de qualquer mecanis-

mo de controle sobre o movimento do capital, seja enquanto regulaco estatal,

teja por melo de outros mecanismos democréticos de controle socal, em favor da

tegulacio do mercado” (1995, p. 97) Para ela, esses so(Tagos gerai} de uma cul.

tura que compe a ofensiva do grande capital em nivel mundial, mas que assume

tragos particulares em cada formagSo Soctal

Ainterpretagao da crise, adicionada a capacidade de difundi-la como visto

de mundo ideoldgica (LOWY, 1987), vai se amalgamando em amplas camadas da

sociedade como verdade ¢ principio orientador, formando uma cultura/ethos que

é parte de uma contrarreforma intelectual e moral, empreendida pela burguesia,

ou seja, de natureza conservadora. Na verdade, uma espécie de contrarreforma

no nivel dos habites, dado o cardter regressivo das transformacSes em curso.na

lidade e na consciéncia dos homens, que é reforcada pela experiéncia estética

ida por Jameson.

anal

Milton Santos aponta que a realizagio do mundo neoliberal requisita fé-

bbulas, a exemplo da morte do Estado, enquanto se assiste ao seu fortalecimento

para atender aos interesses financeiros e de minorias; ou da aldeia glob:

@ SeU Uso na esfera da Informago contém potencialidades enormes no sentido

da construgdo de uma nova sociabilidade, hd que se pensar na técnica tal como

sada pelos homens: “As técnicas apenas se realizam, tornando-se hist

intermediag0 da politica [..]” (2000, p. 26). E.0 motor tinico do uso das técnicas

at

UNIDADE

fabulacbes, percepcées fragmentadas e do discurso unico invasive do mundo, 0

ue significa um globaritarismo. Ele denuncia o papel despético da informacio

manipulada, que é transmitida para a m: jue, em lugar de

egclarecer, confunde, Por sua vez, a publicidade, forjando necessidades, configura-

s€ como um novo “encantamento do mundo”. O consumo, para Santos, € 0 grande

mo do nosso tempo, que, junto 3 competitividade, engendra o si

ico da época, Ramonet agrega ao argumento de Santos uma ful

ante ofensiva no sentido da padronizacéo, homogeneizacdo e uniformizacao dos

padres de consumo e dos costumes na chamada world culture (1998, p. 47). A

impressdo de que a técnica é uma exterioridade que imprime uma nova dinamica

fora do controle dos homens, ou seja, a naturalizac&o da técnica, acoplada & sua

despolitizaco lugares comuns amplamente difundidos pela midia — so fortes,

i a de dominacio, fortalecendo 0 argumento

componentes de uma cultura in

daCnecesséria adaptacio3 Ao lado disso, o parametro da competitividade resulta

‘num individualismo exacerbado e toda forma de compaixao e de sociabi-

lidade fundada na alteridade e na solidariedade, o que é diferente do solidarismo

em voga.

fa politica —com uma mercantiliza¢ao da democracia —e até o mundo da pesqui

‘gientifica, no que ele caracteriza como um cerco as idéias, promovido pelo pen-

Samento tinico, que leva a um descompromisso com a verdade por parte de mul-

tos intelectuais, que, ao invés de dedicarem-se a desmontar esses argumentos,

aderem ao pragmatismo despético reinante, numa verdadeira desqualificagdo do

espaco académico™, Esses aspectos engendram um violento “sistema da perver-

sidade”, que glorifica a esperteza e a avareza, em detrimento da sinceridade e de

generosidade, sistema esse que atravessa a sociedade e 0 Estado e mina as ba-

ses da democracia, mesmo sendo essa limitada e formal na sociedade burguesa.

‘A democracia vé-se ameacada, num quadro em que a politica no ambito do Es-

l Para Santos, o globaritarismo invade Ideologicamente o mundo do trabalho,

ima agenda fundamental

Der e apes por pate das entiades da

0 sgnicadosdcio-natvco das transormasbies da soedade contemporinea

tado, que supde uma visdo de conjunto, é substituida pela politica empresari

Entdo, 0 que se tem é uma néo-polltica, inclusive no que refere a0 enfrentamento—

da questo social, com a transferéncia de acdes — focalizadas — para 0 “terceito

setor”, processo que caminha ao lado do crescimento da pauperizacao absoluta e

relativa da maiorla da populacdo. Esta ndo-politica € acompanhada da mobiliza-

Go do voluntariado, de um lado, e de uma espécie de clientelismo modernizado,

na relaco entre Estado e organizagdes da sociedade civil, que também constitui

cespaco de construcéo de adesio e cooptacio.

Nota Final

Nossa geracio est assistindo/vivendo o império da barbérie (MENEGAT,

2001), da fragmentaco e do fundamentalismo no espaco mundial internaciona-

izado, onde a material ou

espiritual, mostra toda a sua perversidade. Pensamos que no & possivel interferir

este curso apenas pela implementacio de politicas racionais localizadas e ad hoc,

inda que elas sejam necessérias, ea luta em sua defesa imprescindivel. Uma ldgi-

a, que é global, deve ser enfrentada globalmente, motivo pelo qual movimentos

de cunho internacional como as mobilizagdes altermundistas contra 0 G8 e contra

Davos so esperancas importantes. Mas sao fundamentals as expresses de re-

isténcia nacionais, a exemplo das mobilizagBes francesas contra a precarizagSo

do trabalho e dos direitos, e nos banilieus, contra a discriminagao e a violéncia

em como os Movimentos recentes na Argentina, Equador, Venezuela e

0s instrumentos articulados no periodo da redemocratizas

précesso transformista nas organizacdes de massa construidas, a exemplo do PTe

da CUT, razao pela qual esse projeto obteve bases de legitimidade para expansao.

Hoje, ha um lento processo de rearticulacdo das lutas sociais e de construgao de

outros instrumentos, mas que se realiza em condicdes complexas e dificeis. Cabe-

Ros apostar na velha toupeira da histéria, com sua sabedoria e suas surpresas,

Para superar esse momento de perdas tanto nos sentido da emancipa¢do politica,

‘quanto, e sobretudo, no da emancipacéo humana, com seus impactos no Estado e

na sociedade civil. A saida, portanto, é exigente e politica.

NiDAbE

Referéncias

ANDERSON, Perry. Balanco do Neoliberalismo.

|. Pés-Neoliberalismo: As Politicas Sociais

Paz e Terra, 1995.

: SADER, Emir; GENTILL, Pablo

Estado Democratico. Rio de Ja-

BEHRING, Elaine Rossetti, Brasil em Contra-Reforma: desestruturacao do Estado e

perda de direitos. Sdo Paulo: Cortez, 2003.

Politica Social no Capitalismo Tardio. 2. ed. S80 Paulo: Cortez, 2002.

4; BOSCHETTI, Ivanete. Politica Social - fundamentos e histéria. S40 Paulo:

blioteca Bésica de Servico Social, 2006.

Principals Abordagens Teéricas da Politica Social e da Cidadania. Politica

‘Médulo 03. Programa de Capacitaco Continuada para Assistentes Sociais.

|, CFESS/ABEPSS/CEAD-UnB, 2000.

. Reforma do Estado e Seguridade Social no Brasil. Ser Social. Brasilia, DSS/

UnB, n- 7, 2000a.

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. 5. ed. So Paulo: Paz e Terra,1986.

BOSCHETTI, Ivanete, Assisténcia Social no Brasil: um Direito entre Originalidade e

Conservadorismo. Brasilia: Ivanete Boschetti, 2003.

BOTTOMORE, Tom (Ed.). Diciondrio do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge

Zahar Ed., 1998.

CHAUI, Marilena. A Universidade Hoje(Revista Praga’) Estudos Marxistas. Sio

Paulo, HUCITEC, n. 6, 1998,

CHESNAIS, Frangois. A Mun

lizagéio do Capital. S80 Paulo: Xam, 1996.

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um Estudo sobre seu Pensamento Politico.

Rio de Janeiro: Campus, 1989.

DAIN, Sulamis. O Real e a Politica. In: SADER, Emir (Org.) O Brasil do Real. Rio de

Janeiro: Ed, UERJ, 1996.

DALLARI, Dalmo. O Estado de Direito segundo Fernando Henrique Cardoso. Revi

ta Praga, So Paulo: Hucitec, n. 3, 1997.

24

significado sco ristérico das transformagbes da sociedad contemportnes

a )

FIORI, José Lu(s. Debate sobre 0 Ponto Critico: Consenso de Washington X Apar-

Estudos em Satide Coletiva, n. 90. Rio de Janeiro: Instituto de

Medicina Social/UERJ, 1994.

GONGALVES, Reinaldo. Globalizagéo e Desnacionalizagdo. Sdo Paulo: Paz e Terra,

1999.

GRASSI, Estela, HINTZE, Susana; NEUFELD, Maria Rosa. Politicas Sociales: crisié y

iste estructural. Buenos Aires, Espacio Editorial,1994.

HARVEY, David. Condigdo Pés-Modemna. So Paulo: EdicBes Loyola, 1993.

HEALD, David. Public Expenditure. Oxford, England: Martin Robertson, 1983.

HOBSBAWN, E. A era dos extremos. So Paulo: Cia das Letras, 1995.

HUSSON, Michael. Miséria do Capital - uma eritica do Neoliberalismo. Lisboa: Ter-

ramar, 1999.

(MESON, Fredric. Pés-Modernismo~ A Logica Cultural do Capitalismo Tardio. S40

Paulo: Atica, 1996.

LOWY, Michael. As Aventuras de Karl Marx contra 0 Bardo de Miinchhausen. Mar-

mo e Positivisme na Sociologia do Conhecimento. Séo Paulo: Busca Vida, 1987.

LUKACS, Georg. Ontologia do Ser Social: os principios ontolégicos fundamentais

‘de Marx. S80 Paulo: Ciéncias Humanas, 1979.

. Histéria e Consciéncia de Classe. Porto, Elfos, 1989.

MANDEL, Ernest. A Crise do Capital. Ensaio. Sao Paulo: UNICAMP, 1990.

- 0 Capitalismo Tardio. Séo Paulo: Nova Cultural, 1982.

MARX, Karl, Para a Critica da Economia Politica. Sdo Paulo: Abril Cultural, 1982.

. O Capital; critica da economia politica. 3. ed. Séo Paulo: Nova Cultural,

i988,

0.18 de Brumério de Luis Bonaparte. Portugal: Editorial Estampa, 1976.

A Questéo Judaica. $40 Paulo: Editora Moraes, s/d.

LUNIOADE

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. S40 Paulo: Cor-

tez, 1998,

MENEGAT, Marildo. Depois do Fim do Mundo: a crise da modernidade e a barbé-

rie. Tese de Doutorado. Instituto de Filosofia e Ci&ncias Sociais — UFRJ, 2001.

MONTES, Pedro. E! Desorden Neoliberal, Madrid: Editorial Trotta, 1996.

MOTA, Ana Elizabete. Cultura da Crise e Seguridade Social: um estudo sobre as

tendéncias da previdéncia e da assisténcia social brasileira nos anos 80 e 90. S20,

Paulo: Cortez, 1995.

NETTO, José Paulo. Crise do Socialismo e Ofensiva Neoliberal. Séo Paulo: Cortez,

1993,

O'CONNOR, James. USA: a crise do estado capitalista, Rio de Janeiro: Paz e Terra,

1977.

O'DONELL, Gulllermo. Democracia Delegativa? Novos Estudos. So Paulo, CEBRAP,

n. 31, outubro de 1991.

OLIVEIRA, Francisco de. Os Direitos do Antivalor — a economia politica da hegemo-

nia imperfeita, Petrépolis/RI: Vozes, 1998.

RAMONET, Ignacio. Geopolitica do Caos. Petrépolis/Ri: Vozes, 1998.

SALES, Mione Apolinério. (InJvisibilidade perversa: adolescentes infratores como

‘metafora da violencia. $30 Paulo: Ed. Cortez, 2005.

SANTOS, Milton, Por uma Outra Globalizagao: do pensamento tinico & consciéncia

Universal. Rio de Janeiro: Record, 2000.

WACQUANT, L. As prises da miséria, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

Documentos Oficiais Pu

BRASIL. Politica Econémica e Reformas Estruturais. Ministério da Fazenda, abril de

2003.

- Plano Diretor da Reforma do Estado. Ministério da Administracao e da

Reforma do Estado, Brasilia, 1995.

86

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

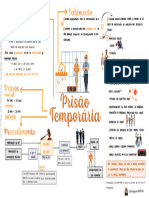

- Proc Penal Prisao TemporariaDocument1 pageProc Penal Prisao TemporariaRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet

- Prisao em FlagranteDocument1 pagePrisao em FlagranteRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet

- Amostra de ExcelDocument1 pageAmostra de ExcelRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet

- Contagem de PrazoDocument1 pageContagem de PrazoRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet

- Hardware IIDocument15 pagesHardware IIRAYANE ALIXANDRINO DUARTENo ratings yet

- Expressões Políticas Da Crise e As Configurações Do Estado e Da Sociedade CivilDocument22 pagesExpressões Políticas Da Crise e As Configurações Do Estado e Da Sociedade CivilRosana Quevedo0% (2)