Professional Documents

Culture Documents

Di Benedetto Antonio - Enroscado

Uploaded by

Gabriela Perez Faure0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views20 pages-

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF, TXT or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this Document-

Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views20 pagesDi Benedetto Antonio - Enroscado

Uploaded by

Gabriela Perez Faure-

Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF, TXT or read online from Scribd

You are on page 1of 20

ENROSCADO

En la casa que ha quedado vacía de la madre, el niño recorre con

suavidad habitación tras habitación. Las mira pausadamente, como

si descubriera su contenido o la altura de las paredes.

La tía, en las pocas horas que permanece para ocuparse de la

cocina o de la batea, le resulta indiferente. Entre los dos median

silencios que parecen olvidos.

Sólo se confía al padre, se recoge en él, durante los descansos

del trabajo, a mediodía y en la noche, que siempre ilusiona con que

será muy larga.

El padre, contra la costumbre, se queda una tarde de semana. El

niño está contento. Pero llegan unos hombres que retiran los

muebles del comedor y los sacan a la calle. El padre los dirige. El

niño se va a la cocina y el padre lo considera, sin decirle nada,

porque puede ser timidez natural acentuada por los

acontecimientos. Los hombres caminan después hacia la cocina y la

nombran, porque deben llevarse el armario y la mesa. El niño lo

advierte y se desliza al patio solitario, donde no hay más que unos

cajones de basura, y se esconde detrás de los cajones. El padre lo

observa y lo compara, apenado, con una lauchita asustada.

Las deudas, por esa enfermedad tan larga y sin remedio de la

mujer, la cifra del alquiler, que en su nuevo estado económico se

vuelve inmoderada, lo constriñen a ese cuarto de pensión. Pero

íntimamente se halla complacido, porque el hogar quebrado no se

arregla con la presencia de la cuñada. No se arregla; se afea. Y él

presiente que debe darle a ella la oportunidad de terminar con un

trato y una responsabilidad que ya no se ven favorecidos por ningún

afecto.

Queda solo, con su pequeño hijo. Quizás para siempre, se dice.

Despacha en una chatita las valijas con la ropa, la cainita del

chico y la silla a la que está acostumbrado su cuerpo.

Cierra la puerta y pasa la calle para tomar el tranvía. Mientras lo

espera, contempla las ventanas clausuradas, sin visillos. Se acuerda

de los visillos que colgó la esposa. ¿Quién los habrá sacado?

Por la otra cuadra viene el tranvía. Es preciso despedirse.

Despedirse de la casa. En los días anteriores, cuando imaginaba

ese momento lo suponía solemne. Sin embargo… Suspira. Siente

cobijada en su mano la manecita del niño. Hurga en el bolsillo del

saco, retira unas monedas y extiende el brazo para prevenir al

motorman.

Entrega la llave al dueño de la casa, toma otro tranvía y

desciende a dos cuadras de la pensión.

Camina, el hombre solo, con, una figurita muda tomada de la

mano, y tampoco él pronuncia una palabra. ¿A quién contar, a quién

explicar nada?

Cuando llegan, antes de entrar, juzga necesario decirle:

—Bertito, aquí vamos a vivir.

El niño lo mira. Mira la casa. Vuelve a mirar al padre. Y esta

última mirada es una pregunta.

El padre no puede contestarla. Quiere terminar esa situación.

Dice: «Entremos», toma en brazos a la criatura, sube el escalón, y

toca el timbre.

Ha dispuesto, para completar el traslado, de la tarde del sábado.

Puede guardar y ordenar la ropa sin apurarse, tanto que le sobra

tiempo y así repara en que son muy pocas las cosas que le quedan.

El chico lo mira hacer. Está sentado en la cama, donde el padre lo

ha puesto una hora antes.

—Papá, tengo sueño.

El padre se sorprende:

—Cómo, hijito. Son las seis de la tarde…

Lo observa, buscando esas sombras de cansando que el niño

declara. No son visibles, no. Pero le admira hallar, en los ojos, un

destello de inquietud. Sí, hasta se desvían hacia determinado lugar,

esos ojitos. Parecen desear que algo no esté donde está. Presta

atención, Viene una voz, una voz de mujer. Una mujer canta.

Conjetura que es una que ambula en salida de baño, como

esperando turno para el agua.

Intenta Comprender a la criatura. Deduce que lo intimida esa voz

tan libre, en chocante contraste con el silencio del hogar propio

recién abandonado. EL niño percibe una presencia extraña, en ese

lugar donde tienen que vivir, y no le agrada, pero se da cuenta de

que le falta derecho para redamar.

—Está bien, Bertito. Vas a dormir. Te preparó tu camita ahora

mismo.

El niño asiente con el gesto. Con el gesto, no más, dice: «Está

bien. Es lo que necesito».

La noche ha sido muy tranquila. El padre recibe el día con esa

confusión que provoca el cambio de cama y de ambiente. Cuando

se despeja se siénte fortalecido y equilibrado.

Despierta al niño:

—Bertito, arriba. Van a limpiar la pieza.

Lo lleva al baño. Le hace beber el café con leche. El niño hace

todo, prudente y pasivamente.

Pero no habla, no muestra alegría, ni satisfacción, ni siquiera

curiosidad.

El padre piensa: «Es el cambio. Ya se le pasará».

Piensa que al niño, y a él también, les sería saludable ir al ciñe, a

la matinée. No se puede, tan pronto, después de lo que ha ocurrido.

Opta por el parque. El niño se deja llevar.

Vuelven anochecido. El aire fresco convidaba a demorarse y

después era difícil conseguir ómnibus. El padre se apura. No sabe a

qué hora servirán la cena los domingos.

La casa es como si fuera otra. Desde la vereda, a través de la

cancel abierta, descubre que el patio está endiablado de bailarines y

de música.

El padre siente algo en la garganta. Un mal trago. No por él

—¿qué puede importarle?— sino por el niño. Intuye que ahí abajo, a

su lado, tiembla un desconcierto, tal vez un pequeño espanto. No se

atreve a mirar al niño. Antes de enfrentarlo procura encontrar una

solución. Sospecha que el error ha sido detenerse. Debió entrar sin

titubeos. Mira al niño. El niño está mirando hacia adentro, como

encogido, como replegada su alma. El padre quiere creer que no

pasará nada. Por fortuna, su habitación es la primera de la izquierda

y tiene puerta al zaguán. No será necesario llegar al patio.

Entonces se decide. Primero intenta animar al niño:

—Mirá, Bertito. Una fiesta. Qué lindo, ¿cierto?

El niño niega con la cabeza.

—Qué, ¿no te gusta la fiesta?

El niño sacude la cabeza, obstinadamente.

El padre juzga que debe actuar con energía.

—Bueno, vamos.

No ha contado con la voluntad del niño. Tira de la manecita, y

ese cuerpo, tan pequeño, se resiste. Si se empeña, puede

arrastrarlo. Pero…

Lo alza en brazos. El niño agita piernas y brazos, en franca

rebeldía.

—Vamos a tomar chocolate.

El niño intenta desasirse, arrojarse al suelo.

—Chocolate con churros, con tortitas. Lo que quieras.

Aclara:

—Aquí no, en otra parte.

El niño se calma y se entrega.

Toman el chocolate en un bar con billares, donde sólo van los

hombres. El niño observa deslumbrado el juego cercano. Pero al

terminar la taza inclina la cabecita sobre la mesa y el padre sabe

que ya no ofrecerá resistencia.

No ha cesado el baile. Son las once.

Acuesta a Roberto.

Desearía pasar al fondo, donde está el baño; se abstiene,

tendría que mezclarse con los bailarines u orillarlos sin saber cómo.

Son tan desconocidos para él…

Lee títulos, mira fotografías del diario de la tarde que compró en

el bar. Bosteza. Se desviste. Antes de apagar la luz, acude a

controlar el sueño del niño. Levanta la sábana. Está con los ojos

desesperadamente abiertos.

El padre quiere decirle: «Duerma, hijito; duérmase». Quiere

decirlo con su voz más tierna y protectora, pero la voz no le sale de

la garganta.

Sección jubilaciones del Centro de Empleados. Un oficinista que

se apura en su trabajo, aunque no podrá arrancarse del escritorio

hasta las doce en punto.

Sin embargo, a las doce y cuarto consigue estar en la pensión.

Lleva una protesta, en nombre de su hijo. Al pasar por el zaguán

observa que la puerta de su habitación permanece cerrada. Le

sorprende, pero no lo retiene.

—Señora, ante todo, buen día. Yo creí que esto era una casa de

familia.

—Señor Ortega, usted sabe muy bien que esto es una casa de

pensión. En la calle hay un letrero.

—Sí, lo sé. Quise decir una pensión familiar.

—Y lo es. ¿Quién dice que no?

—Los hechos, señora; los hechos.

—¿Qué hechos?

—El baile de anoche.

—¿Y eso qué tiene de malo? ¿Acaso este es un night-club?

¿Acaso se baila todas las noches…?

En el primer momento la dueña no estaba dispuesta a someterse

a un pensionista tan nuevo y tan encrespado. No obstante, advierte

que puede transar: el motivo de la irritación es circunstancial y no

tiene importancia.

—Vea, señor Ortega, yo le voy a explicar.

Explica: eso ocurre rara vez. El baile fue entre pensionistas.

Ningún extraño. Llegaron camioneros de Córdoba y como en la

pensión hay señoritas que son turistas…

Ortega escucha y hace suposiciones: «Turistas y camioneros.

Turistas muy económicas. Camioneros que ganan mucho…».

Observa que se ha dejado sacar de su enojo. La defensa de la

dueña es inobjetable. Él y ella lo comprenden. Tanto que de

inmediato la dueña se halla en condiciones de plantear algo más

delicado en que ella es la disgustada.

—Y ahora, señor Ortega, ¿me puede decir qué pasa con su hijo?

¿Todos los días va a ser así?

El hijo. La puerta cerrada. El padre siente que, en ese instante,

puede ser volteado con lo que lo toquen.

Quiere correr. Necesita ver. Pero antes precisa apuntalarse en

alguna información.

Él dejó al niño. Cuando la muchacha quiso entrar, para hacer la

limpieza, el niño se puso a gritar. La muchacha se impresionó y se

negó a avanzar si no mediaba la patrona. Al ver a la dueña el chico

se irritó más. Y se notaba que no le sucedía nada, que no gritaba de

enfermo, que no quería que entrara nadie, no más. De modo que las

mujeres cerraron la puerta y se acabó el ruido. La pieza estaba sin

hacer y así tendría que aguantarla el padre.

—¿Nada más que eso?

—¿Y le parece poco?

La reiteración del episodio, al día siguiente, obliga a combinar un

sistema. La mucama llega a las siete. Antes de limpiar la vereda,

apenas sacados los tachos de residuos, hace la pieza de Ortega, es

decir, mientras éste puede ocuparse del niño. Diez minutos están

salvados por la visita al baño.

Pero ¿el resto del día?

—Benito, yo no puedo quedarme acá. Si quisieras salir de la

pieza mientras no estoy… Al fondo, en el último patio, hay pollitos.

Una luz de interés se enciende en los ojos de la criatura. Es

fugaz. El padre se afana por hacerla renacer:

—Pollitos amarillos. Chiquititos. Así de chiquitos. Caben en tu

mano. Así, hacé un hueco con la mano.

El niño admite que el padre haga combar su manecita.

—¿Querés verlos? Te llevo.

El niño cierra la mano. El padre ve que se ha transformado en un

puño y le duele que la mano del hijo ya anticipe las durezas de la

vida.

Ocho y cuarto de la noche. El padre llega. No desperdicia un

minuto en amigos, en vidrieras, en pizarras. No puede robar al hijo

ese rescate del encierro que dura ya casi una semana, hasta tanto

acierte con una solución o la criatura deponga su empecinamiento

en la clausura. El padre confia en que la salida vendrá sola, por

exclusivo imperio de la naturaleza.

El padre llega. El cuarto está a oscuras. Lo comprueba mirando

desde afuera el vidrio de la banderola. Entra tendiendo la mano

hacia la llave de la luz y diciendo su dolorido reproche:

—Hijo, siempre igual, y en la oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué?

La luz acude obediente al clic de la llave, para revelarle la

integridad del cuarto, pero a él sólo le descubre la presencia del

niño, ahí paradito, conteniéndose con la mano cierta parte del

cuerpo.

—Papá, pi.

El niño no contesta los reproches. Nada dice a la averiguación

del padre. Pide:

—Papá, pi.

—Ya te llevo. Guardo esto y…

Pero el niño lo interrumpe y lo apura:

—Papá, pi.

Es un ruego.

El padre comprende. Arroja las carpetas sobre la mesa, tira al

niño de la mano y lo conduce al fondo.

Cuando llegan, la criatura se ha mojado el pantalón.

Después, mientras aguardan la cena, el padre, sentado al filo de

la cama, considera ese semblante que no parece reflejar culpa ni

vergüenza y sin embargo traduce la guardia frente a un castigo que

no se puede descartar.

El padre está demasiado confundido:

—¿Será, posible, hijo…? ¿Ni aunque te mueras de ganas…?

Ortega pide permiso. Media hora para ir a la tienda.

Vuelve a la oficina. La envoltura de papel no esconde el

contenido. Alguien se da cuenta. Una sonrisa que se comunica.

Ortega la percibe. No había pensado en eso. Tampoco se le ocurrió

dejar el paquete en el guardarropa. Ahora no puede ponerlo sobre el

escritorio. Lo disimula en el canasto de los papeles. Un compañero

ríe con ganas. Todos los compañeros ríen un momento. Pero nadie

insiste con comentarios. Ortega se serena.

A las doce, saca el paquete del canasto de alambre.

El jefe, que no había participado de la risa, le dice:

—¿Se la lleva? Creí que estaba por usarla aquí.

Los demás cargan la burla con entera libertad.

Ortega no se ofende. Sonríe. Acepta. Se le ocurre,

repentinamente, que en todo esto hay un oscuro culpable, y sale

pensando que debe encontrar soluciones, sin-la-menor-demora.

Deshace el paquete. Al niño le resulta un objeto familiar. No hace

mucho que cesó de usarla.

Se desabrocha.

El padre se toma la cara con la mano derecha. «Para no

pegarle», piensa, sintiendo que tiene la mano ocupada en algo.

Lo ataja:

—Pero hijo, si estoy yo aquí te puedo llevar al baño.

Es tarde. Ante el reproche, el niño procura reprimirse; no

obstante, las cosas ya estaban en curso y como consecuencia

mancha el piso.

El padre sonríe, con resignación.

—Bueno, alguna vez había que estrenarla. Que sea ahora.

La reincorporación al cuarto, después de las ocho de la noche, le

permite enterarse de que la utilidad del utensilio ha sido completa.

Enseguida tienen que cenar, ahí mismo. Hay que llevarse eso.

También hay que llevar al niño. Está sucio, ha ensuciado la ropa.

Pero antes que nada, eso.

Lo toma. Sale. Se abre una puerta. La puerta donde está esa

mujer.

Vuelve. Lo deja ahí. Lo rapa con una revista.

Conduce al chico hacia el baño, con ropa interior limpia para

cambiarlo.

Cuando la muchacha viene a poner la mesa, le pide que saque

la vasija. Ella vacila, dudando que, en realidad, a esa hora ral tarea

se cuente entre sus obligaciones. Una resignación heredada le hace

contestar:

—Bueno. Enseguida.

La muchacha hace el reparto de las canastillas del pan desde la

cocina, habitación por habitación. Como la de Ortega es la última de

la casa, de adentro para afuera, cuando le provee su canastilla con

panes franceses las manos le quedan libres. Entonces levanta el

utensilio y sale al patio.

El padre escucha voces de protesta. Es un hombre y vocifera. La

muchacha le dice algo.

El padre se sobresalta. No entiende el sentido de las palabras,

pero sospecha que tienen relación con él.

La muchacha regresa con los platos de sopa. Viene empacada.

Ortega le pregunta qué ocurrió.

—El señor de la pieza 9. Dice que él no va a aguantar que yo

esté tocando esas cosas cuando sirvo la comida. Le contesté que

usted me había mandado, que no lo hago por mi gusto. La señora

también se enojó conmigo. Me tuve que lavar las manos para seguir

sirviendo.

El padre no puede defenderse, no puede discutir el episodio con

persona alguna. Mira con rencor al niño. El niño recibe la mirada.

Había levantado la cuchara. La abandona, junto al plato, e inclina la

frente.

El cambio de pensión está decidido. Roberto no acepta vivir en

ésta, la rechaza, tal vez porque representa su primera morada en

territorio ajeno. Roberto se siente rodeado de enemigos y la

hostilidad se ha declarado contra su padre, no ya con formas

meramente ilusorias.

Demora unos días en encontrar lo que busca, no por exigente,

sino porque precisa una habitación que tenga muy cerca el baño.

Esto se lo a prescripto la experiencia y no es difícil de lograr.

Además necesita —o desea— que esté junto a la calle, con salida

directa o siquiera como la otra, con puerta al zaguán. Esto se lo ha

sugerido cierta idea, que fue súbita, que él no quiere admitir y que

ya, presumiblemente, pasó, aunque le ha dejado el mandato de

hallar la pieza con esa ubicación y no una diferente.

Nada representa, para el niño, el traslado. Sostiene su vocación

de encierro y, a lo más, concede acudir al baño sin la compañía del

padre.

—¡Mañas! ¡Mañas! —dama el padre, el día que se persuade del

fracaso.

—¿Y si atuviera enfermo…? —sugiere esta dueña, que es

menos discreta o menos egoísta que la otra, y ha tratado de entrar

en el problema del padre y el hijo.

—Come, ¿no? —replica con violencia el padre.

—Sí, eso sí.

—Hace todo lo que tiene que hacer, ¿no?

—Sí… Todo, lo que se dice todo… Hace ciertas cosas. Pero no

hace lo que hacen los demás niños.

—Ni lo que hace la demás gente, chicos o grandes. Es el

carácter, señora. El carácter. Eso no lo arreglan los médicos.

La mujer carece de mayores argumentos. Queda en silencio,

concentrada. Después aventura esta opinión:

—El carácter… puede ser. O la pena.

La pena.

Estas palabras se prenden del corazón del padre. La pena.

Recuerda que ha olvidado la pena. Él.

Íntimamente, ya desligado del diálogo con la dueña, procura

justificarse. Enumera: una, dos mudanzas, las contrariedades con el

niño, las deudas, la crueldad de los acreedores.

No obstante, a pesar de los motivos que pueden disculparlo, he

aquí que… la pena, tan lejana, tan apagada en tan pocas semanas.

Pero no en el niño, no puede haberse disipado en el niño. Y él,

que nunca le habla de la madre… Para no hacerlo sufrir, ha Creído

hasta ahora. Y es que su pecho, como aquella casa que dejaron, se

ha vaciado de ella.

En la mañana compra un portarretrato, tamaño de postal. Espera

la noche, que es más propicia para la efusión de sentimientos. Es

más apta, también, para que un padre hable las pocas palabras que

un hombre grande puede decir a su pequeño hijo, y percibir sus

latidos.

—Papá le hará ver algo que usted y yo queremos mucho. Pero,

m’hijito, no vaya a llorar.

El niño recibe con sorpresa esa noticia y esa recomendación.

El padre despoja del papel el portarretrato y lo ubica sobre la

mesa, que ya está libre de las migas de la cena. Abre la cartera de

cuero donde conserva cartas, recibos, documentos de identidad.

Extrae una fotografía. Un retrato, un retrato de la esposa.

«Así era», se dice.

Así era unos meses antes de enfermarse.

La contemplación del retrato lo abstrae en una forma que no

había sospechado. Le viene un calor de emoción y una

desesperanza de ausencia. Comprende que ha sido un error

guardar la fotografía. Tal vez su presencia entre las cosas cotidianas

lo habría confortado de tanto suceso áspero y adverso.

«Así era…».

Así la conoció el niño. Así debe recordarla.

El padre advierte que ha estado todo el tiempo bajo la mirada del

niño. Recela de haber predispuesto sus sentimientos y vacila antes

de mostrarle la fotografía. Pero está decidido —si eso tiene que

suceder— a llorar con su hijo, por primera vez juntos, lo que en

común han perdido.

Coloca el retrato en la mesa, delante del niño.

El niño lo mira.

El padre va a preguntar si la reconoce, porque el niño no ha

despegado los labios, no ha hecho un gesto, no ha intentado tomar

la fotografía. No es necesario preguntar. El niño dice:

—Mamá.

Nada más.

Levanta la mirada al padre, como preguntándole si aparte de eso

hay algo más que ver.

El padre está mortificado. Masculla la sospecha de que el hijo es

idiota. Lo que ha hecho en las pensiones… La falta de reacción ante

el retrato de la madre…

Ha dejado la fotografía en el portarretrato. En la mañana y a

mediodía continuaba ahí. En la noche no. El niño la ha recortado

con tijeras y su falta de destreza para manejarlas ha, causado una

decapitación de la imagen.

—¿Qué has hecho?

El tono es tan duro, ya castiga tanto la pregunta, que el niño

suelta el llanto. Sin embargo, entre sollozos hace escuchar sus

cuestiones:

—Quiero más, quiero otra para jugar.

El padre se enfurece y golpea al niño.

Cuando lo tiene entre las manos cómo una cosa vencida, lo lleva

a la cama. No a la camita propia del niño, sino a la que usa él, la

que estaba ya en la habitación, que es grande, antigua, de

matrimonio. Se acurruca junto al niño. Mientras mide la disminución

de los sollozos, como si al decrecer mermara el mal causado a ja

criatura, le surge un presentimiento y se excita por el deseo

vehemente de comprobar si está o no en lo cierto.

La oportunidad se produce más tarde, después que ha

convencido al niño de que abandone la cama y tome la sopa.

Con gran ansiedad por la respuesta, pregunta:

—Berto, Bertito, hijo, ¿qué le ha pasado a mamá?

De los ojos del niño desciende una agilita fina. El padre teme

lastimar y lastimarse si averigua más el pensamiento del niño. Se

arriesga, con una voz cautelosa dispuesta a retirarse en cuanto vea

que hiere:

—Berto, Bertito, ¿dónde está mamá?

El niño levanta una mano, con el ademán del asombro, el

desconsuelo y la total ignorancia, y dice:

—No sé, no sé, papá. Me ha dejado solo. Me ha abandonado,

papá.

Puede verse que un sollozo le nace muy adentro, y hasta que

sale a la boca y a los ojos le sacude el pecho varias veces.

Y el padre no puede consolarlo porque a él se le ha caído la

cabeza sobre el mantel y también está llorando.

El padre posee ahora dos experiencias significativas.

Por una de ellas sabe que, si olvidó su propia pena, no la había

perdido y por esa pena existente de verdad es que está tan

extremadamente sensibilizado que hasta ha humedecido su rostro

con el llanto.

Por la otra experiencia se cree reconciliado con el hijo. Ya no lo

culpa de sus contratiempos y disimula hasta donde puede el

disgusto que le provoca el tenaz encierro en la habitación.

—Cuando seas más grande, tendrás que ir a la escuela. ¿Hasta

cuándo, Benito, seguirás de esta manera?

Ha intentado amistarlo con una niña vecina. Como siempre,

aceptó salir con el padre; pero jugar, hablar con esa criatura del

mismo tamaño que él, eso no, no.

La tía no puede tenerlo consigo y el padre prefiere que no pueda.

Una visita, tercera o cuarta desde que habitan en pensión, ha

tenido un resultado ingrato. Crispamiento del niño, gritos, una taza

rota. Al salir, la tía deplora en presencia de la dueña:

—Es un animalito.

La dueña trata de ayudar, aunque forma parte de la multitud de

seres que el niño no admite en sus proximidades.

Entonces procura acordar la cooperación del consejo:

—A usted le hace falta mujer y al niño madre.

Mujer.

Otra palabra que se toma de Ortega. Otra palabra tomada de él,

pero tapada.

La dueña no puede saber qué sucede. No es mujer lo que le

falta. Precisamente, una causa de su trastorno es el desorden con

las desconocidas mujeres de medianoche, cuando se desliza a la

calle dejando el hijo al cuidado de su único guardián infalible: el

sueño. Con la mayor tajada de su tiempo otorgada a la oficina y la

espuma de sus minutos cernida para su niño, ¿cómo establecer

relación regular con una mujer? ¿Cómo encontrar mujer respetable

que se avenga a su situación, a su chico, a sus deudas inagotables?

No, mujer no le falta; pero… qué mujeres. De otras habla la dueña,

él lo comprende, pero su impaciencia de hombre no le permite

elegir.

Es la hora en que el domingo declina. Ortega está sentado, con

su niño, cerca del lago. El niño lame un helado.

Pasan muchas mujeres y el hombre las considera, con gustó de

verlas, nada más, sin darse a las ilusiones ni establecer ninguna

especie de provocación sentimental.

Pero ésa, esa que viene allí, con un vestido que manifiesta y vela

su cuerpo inquieto, le pone adentro como un presagio. Ella viene

como llegando a reunirse con alguien. Se nota, porque va sola, si

bien no parece sentirse sola. El hombre se reduce a mirarla a los

ojos y ella se reduce a mirarlo. Pero a los ojos.

Es suficiente. Está penetrado, está herido de deseo. Debe

seguirla, debe darse con ella. Incita al niño a caminar. Le ordena

que lo haga. Allá va ella, con: paso rápido. Él detrás. Se retrasa,

porque el niño sólo logra dar pasitos cortos, perdiéndose entre las

piernas de la gente que camina despacio porque pasea. El padre lo

toma de una mano y tironea. Lo alza. Le hace caer el helado. Se

salva de unos lagrimones de protesta sólo porque la criatura está

ejercitada en la resignación silenciosa.

La mujer ya no se encuentra donde pueda verla Ortega. El

hombre deja al niño en el suelo. Recupera la compostura exterior.

No obstante, se halla convulsionado de anhelos. ¿Por qué tanto? No

lo sabe. Lo piensa un instante. Porque cuando él la descubrió, ella a

su vez lo descubrió a él. Porque no es una mujer de la calle y él no

está acostumbrado, hace tiempo, a las sugestiones que contiene la

mirada de una mujer que se posa en los ojos de un hombre.

Debe encontrarla.

Ella, era evidente, iba al encuentro de alguien. ¿De quién? ¿De

quién? Ahí está la respuesta: iba al encuentro de unas amigas.

Están reunidas, tomadas del brazo, festivas, como muchachas,

aunque ninguna lo sea. Ahora tendrá que pasar él delante de ella.

De ellas. Tendrá que conformarse con verla al pasar. ¿Cómo

abordar a una mujer tomada del brazo de otras?

El hombre espera recoger otra mirada íntima. Recoge en cambio

las miradas de tres, cuatro mujeres. No quiere verlas, ya no quiere

verlas, porque son de ojos de confabulación y de malicia y, para que

las entienda mejor, están subrayadas sus expresiones por unas

risitas de burla.

Súbitamente, el hombre toma conciencia de la imagen que calan

las mujeres: un hombre que intenta el asedio romántico, que sigue a

una mujer por el paseo de los enamorados, y que de la mano lleva

colgado a un hijo, del qué no puede desprenderse y que lo sigue

con la consternación de sentirse forzoso testigo de algo secreto que

está ocurriendo entre los mayores.

Le surge, al padre, una reflexión: le ha perdido el respeto al hijo.

Él mismo se dice que es una extraña idea. Pero la tiene.

El lunes, el padre lleva una revista para que el niño corte las

fotografías y los dibujos. Ultimamente lo hace siempre; aunque esta

vez ha elegido una con figuras de mujeres llamativas. En el quiosco

le pareció que el tamaño, los volúmenes contrastados, el fondo claro

que destaca las siluetas, harían más fácil el recorte a las tijeras del

niño. Mientras espera el almuerzo la abre; observa algunas páginas

y la revista cambia de destinatario.

Al llegar, el niño le ha preguntado: «¿Para mí?», y él ha asentido.

Pero antes de irse la guarda en un cajón que el niño no puede

alcanzar. El niño considera, con tristeza, cómo se desbarata su

juego.

—Ésta no se puede romper. En la noche te traeré otra, con

gatitos y patitos en colores.

La trae, en la noche. Pero el niño quería llenar sus horas de la

tarde: el cojín que se pone sobre la silla para que él alcance la mesa

es de cretona floreada; las tijeras han andado por ahí, dando

independencia a las flores estampadas, y la libertad ha sido

aprovechada por la pobre mezcla de paja y lana sucia que constituía

el relleno.

El padre quiere ocultar los restos del devastado cojín, que no es

de ellos, sino del limitado ajuar de la pensión. En la silla pondrá una

almohada. Mañana comprará otro cojín. Pero la muchacha entra sin

llamar y ve al hombre en el suelo, recogiendo paja.

La señora se entera por la muchacha. Acude como si la hubieran

convocado.

Se detiene en el umbral. El niño se retrae detrás del hombre, que

se ha puesto de pie. No huye porque está el padre.

—Era tan bonito, el cojín… No debí dárselo. Son cosas que

deben traer los pensionistas.

—Se lo pagaré, señora. No es tan valioso.

—No, si no es por el valor, después de todo. Es… usted sabe,

para qué decirlo. Me da lástima. Tiene razón la tía. Es un animalito.

—¡Señora! ¡Qué barbaridad está diciendo! Y el chico oyendo

todo. ¿No tiene compasión? Si no fuera por…

La mujer comprende que ha ofendido demasiado. Se arrepiente,

porque no se proponía hacerlo. Dijo todo eso por disimular la

molestia que le causa perder el cojín.

—Está bien. Tiene razón. Disculpe. Buenas noches.

Quiere sofocar, con muchas palabras, el incendio. Quiere huir del

fuego.

Pero al padre le sigue quemando, horas más tarde, y necesita

escapar adonde haya aire fresco.

Cuando el niño duerme, se va.

Es medianoche.

En la calle recoge a una mujer.

Su entendimiento está turbado por la rabia. Da con el medio de

vengarse de la ofensa que le ha hecho la dueña: le ofenderá la casa

a ella. Recuerda que por algo buscó habitación cercana a la calle,

aunque nunca creyó posible que se animara a sacar provecho de la

ubicación. ¿Y si lo descubren? Bueno, en eso estará la satisfacción.

Cambiará de casa y quedará, para la dueña, el agravio. ¿Y el niño?

Duerme, duerme. Tiene que seguir dormido. Por otra parte, tanto le

hace el niño a él que algo puede hacerle él al niño. Y no se dará

cuenta, aunque oiga, aunque vea.

Lleva a la mujer. El niño reposa. La mujer, al descubrir el cuerpo

en la camita, se rebela. El hombre se pone imperativo y ella cede.

Después la acompaña hasta la esquina.

Cuando regresa, el hijo no está en la camita.

¿Dónde? ¿Dónde?

Busca en el baño, en el patio, sin encender luces, llamando

quedamente, con sonidos empañados por la angustia. Se asoma a

la vereda. Vuelve a la habitación, a revisar rincones.

El niño está debajo de la cama grande, justamente donde se

encuentran dos paredes.

El padre respira aliviado antes de preguntarle qué hace ahí, de

invitarlo a salir.

Cuando le habla, no consigue respuesta. Puede ver que la

criatura permanece agazapada y descubre sus ojos redondos y

luminosos como los de un gato. ¡Cómo lo miran esos ojos…!

Insiste. Da razones: hay que dormir; es tarde; no puede

quedarse ahí, casi desvestido… Pero ¿es que le ha ocurrido algo?

Quiere cambiar el método y recurre a un primer tono:

—¿Estás jugando…? ¿Jugando a qué? Si salieras podrías

contarme.

Luego apela a un segundo tono:

—Berto, Berto, que viene el cuco de los rincones.

Hace una voz de meter miedo, se echa el faldón de la camisa

sobre la cabeza y avanza bajo la cama.

El niño grita.

No es posible dejarlo gritar a esta hora.

El padre se retira.

Ejecuta un plan elemental: correr la cama. Empieza a arrastrarla,

cuidando de no escandalizar con el ruido y que la pata no atropelle

al chico. El niño se solevanta prendido de los hierros que tiene el

elástico al costado. Nada podría contra ja fuerza del padre, pero el

padre no quiere esa lucha.

Enardecido dice: «Estarás ahí hasta…», apaga la luz, se

desviste y se acuesta.

Permanece un rato conteniendo la respiración para espiar, por el

ruido, los posibles movimientos del hijo. Nada se le alcanza.

Se duerme con la hondura de las noches de amor.

Despierta como amenazado, como si un peligro lo hubiera

sorprendido indefenso. Golpean a la puerta. Mira la camita: sigue

vacía. Grita: «Espere».

Se viste someramente.

Entreabre. Es la muchacha.

—No limpie. Hoy no limpie. No es necesario que limpie. Yo le

avisaré, más tarde.

Toma conciencia de la contradicción y procura aliviar su efecto:

—Mejor enseguida me trae el desayuno. Esto y apurado.

Hasta que ella vuelve, respecto al niño afecta olvido o

despreocupación.

Recibe la bandeja en la puerta y la coloca en la mesa.

Llama:

—Berto.

Llama de nuevo:

—Bertito.

Deja caer la tentación:

—La leche, Bertito, con medias lunas y mermelada.

Se inclina a ver, por si el niño está dormido. No está dormido, ¡y

esos ojos, que parece que no fueran a cerrarse nunca…!

Al irse, dice en voz alta, con la seguridad del que sabe más:

—Ya saldrás por tu propia cuenta.

Entrega la bandeja en la cocina. No precisa pedir que las

mujeres no entren durante su ausencia.

A las doce y diez regresa con la intensísima esperanza de que el

niño haya reaccionado como él desea. Que la actitud esté depuesta,

que no sean necesarias las reconvenciones, las amenazas, el

castigo o el ruego. Que no haga falta explicar ni recordar nada.

En el cuarto todo se halla tan contrario a sus deseos que hace lo

que hizo su propio padre cuando él era niño, y que él como padre

había jurado no hacer nunca: afloja el cuero de la hebilla y tira de la

correa. Ahora está armado:

—¿Vas a salir o…?

Permanece de pie. Tiene el cinturón por la hebilla y lo deja caer a

lo largo para que el niño vea la lonja de cuero que llega al suelo.

—¿Vas a salir…?

El niño sólo le devuelve silencio.

Por tercera vez:

—¿Vas a salir?, te he dicho.

Y se hinca, como para un sacrificio, y tira golpes de cuero a lo

ciego, hacia aquel rincón. Uno, dos, tres golpes que se pierden en la

blandura del aire, hasta que sabe que acierta, porque lo siente en la

mano y en el choque del látigo.

Entonces se encoge. La correa queda lacia, debajo de la cama,

porque el hombre la ha soltado. Las dos manos cerradas, el hombre

se afirma en el piso, porque le está pesando brutalmente la cabeza,

cargada de sangre. Teme haber dado en la cara, teme haberlo

desmayado: del niño no ha salido una queja, no ha salido un ay, no

ha salido el miedo.

Mira con terror de haber estropeado demasiado.

Ahí está: vivo, terco, jadeante, acosado, conviniéndose en un

gatito despavorido, en un cachorro de tigre con el espanto de que,

en el último refugio, lo despedacen los perros.

Recibir el almuerzo es más complejo que recibir el desayuno.

Son tantos los viajes de la muchacha… Sin embargo, consigue que

no entre, y más luego consigue que no pregunte por qué quiere

dejar en la habitación un plato con alimentos.

Antes de irse, consiente en humillarse. Ha elaborado las

palabras durante toda la comida, durante toda la siesta, que no

durmió.

—Berto, Bertito. Perdoname por haberte hecho daño.

Perdoname por haberte pegado. Berto, Bertito, ¿saldrás a decirle a

papá que lo has perdonado? ¿Saldrás? ¿Saldrás, Berto?

Espera.

Pero tiene que seguir:

—Bueno, no importa. Yo te perdono. No estoy enojado. Ya no me

enojo más.

Hace otra pausa. Otra pausa que pide respuesta. No la obtiene.

—Bueno, Bertito, chau. Hasta la noche. Tendrás hambre. Sobre

la mesa te dejo comida. Estará fría, pero no importa, te gustará lo

mismo. Podés comer cuando yo no esté.

Camina todos los pasos que debe dar hasta la puerta. Son tan

pocos, pero le duelen, porque no quería darlos.

Abre la puerta, y no se resigna a irse, a abandonarlo así.

Le dice, muy quedo:

—Hasta la noche. Hasta la noche, hijito.

Suspira y cierra.

Sale a la calle. La claridad radiante le choca: «Cómo puede

haber tanto sol, hoy».

A las ocho y diez extiende el brazo, casi desde la puerta, y

enciende la lámpara.

Ya no habla, no llama, no pregunta con palabras. Interroga con

un examen visual: la camita está desarreglada, con el mismo

desarreglo que le conoce desde anoche; el plato que tuvo la comida,

ya no la tiene; el utensilio, que había caído en desuso, ha salido de

la mesita del velador, y habrá que cubrirlo con una revista.

El padre comprende que ahora las cosas serán más difíciles.

You might also like

- La saga europea: Las Cautivas / Las Ciencias NaturalesFrom EverandLa saga europea: Las Cautivas / Las Ciencias NaturalesNo ratings yet

- Pistachio and Raspberry CookiesDocument5 pagesPistachio and Raspberry CookiesSilvia Mariana Bramucci100% (3)

- La memoria del árbolFrom EverandLa memoria del árbolCarlos MayorNo ratings yet

- Tabela Per CapitaDocument91 pagesTabela Per CapitaEstudos em casa100% (1)

- Menu DM LA April23 2Document2 pagesMenu DM LA April23 2Farley ElliottNo ratings yet

- Recetas Maquinas PanDocument64 pagesRecetas Maquinas PanMiriam JuarezNo ratings yet

- Corazones Vecinos: La Delgada Línea Entre El Amor y El Odio | Una Historia De Enemigos A AmantesFrom EverandCorazones Vecinos: La Delgada Línea Entre El Amor y El Odio | Una Historia De Enemigos A AmantesNo ratings yet

- Evaluación como DiagnósticoDocument1 pageEvaluación como Diagnósticomaxi martinNo ratings yet

- Tipos de Mapas de Navegación MultimediaDocument5 pagesTipos de Mapas de Navegación Multimediamaxi martinNo ratings yet

- La Literatura de Vanguardia Material de EstudioDocument15 pagesLa Literatura de Vanguardia Material de Estudiomaxi martinNo ratings yet

- Editable NoticiasDocument2 pagesEditable Noticiasmaxi martinNo ratings yet

- Reescritura de ¿Se Viene El RíoDocument4 pagesReescritura de ¿Se Viene El Ríomaxi martinNo ratings yet

- Glosas 2023 Martín FierroDocument8 pagesGlosas 2023 Martín Fierromaxi martinNo ratings yet

- Corregido - Algo Tiene Que Pasar en Este PuebloDocument7 pagesCorregido - Algo Tiene Que Pasar en Este Pueblomaxi martinNo ratings yet

- Cartas Wilcock y FlaianoDocument6 pagesCartas Wilcock y Flaianomaxi martinNo ratings yet

- Menu Del HogarDocument3 pagesMenu Del HogarEstiven Alvarez MirandaNo ratings yet

- Tugas InggrisDocument17 pagesTugas InggrisConstantine MadeliefNo ratings yet

- Folder - Receita para DiabéticosDocument2 pagesFolder - Receita para DiabéticosAntonio Da SilvaNo ratings yet

- Trabajo Final - LaboratoriosDocument37 pagesTrabajo Final - LaboratoriosKelly TrujilloNo ratings yet

- Boronia EscandalloDocument3 pagesBoronia EscandalloG. Maria G Estética IntegralNo ratings yet

- The Oxford 3000™ by CEFR LevelDocument3 pagesThe Oxford 3000™ by CEFR LevelJdka JsjeNo ratings yet

- Small Plates: Arepa de Choclo Arepa de QuesoDocument3 pagesSmall Plates: Arepa de Choclo Arepa de QuesoNUR DUNo ratings yet

- Festas - Oriente MédioDocument2 pagesFestas - Oriente Médiosr antonioNo ratings yet

- PAZMIÑO BRYAN - Should Shouldnt GrammarDocument1 pagePAZMIÑO BRYAN - Should Shouldnt GrammarBryan PazmiñoNo ratings yet

- Blancs de Poulet Farcis en Croûte de Panko À La Sauce Aux Oignons Et Miel TeriyakiDocument2 pagesBlancs de Poulet Farcis en Croûte de Panko À La Sauce Aux Oignons Et Miel TeriyakiHerve HerveNo ratings yet

- Unit 3 Canning of Fruits and Vegetables: StructureDocument22 pagesUnit 3 Canning of Fruits and Vegetables: StructureChristopher MutuwaNo ratings yet

- Grammar Inside - Level1Document40 pagesGrammar Inside - Level1You SunnyNo ratings yet

- Gibson (Cocktail)Document3 pagesGibson (Cocktail)Nirmal BhowmickNo ratings yet

- Burgos MishellDocument15 pagesBurgos Mishelljose morontaNo ratings yet

- Ship's Biscuits, Sea Biscuits and Hard BreadDocument7 pagesShip's Biscuits, Sea Biscuits and Hard Breadest_nuNo ratings yet

- 1º Avaliação 6º Matémática - OKDocument5 pages1º Avaliação 6º Matémática - OKSara Kids UberabaNo ratings yet

- Our Queer English LanguageDocument2 pagesOur Queer English LanguageFRANCIA GIMENONo ratings yet

- Soal Un 2021Document9 pagesSoal Un 2021JamsulNo ratings yet

- Propuesta EconomicaDocument1 pagePropuesta EconomicaJulissa Aime León PantaNo ratings yet

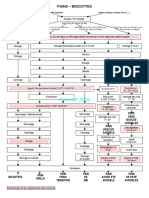

- Pain BiscottesDocument1 pagePain Biscottessabrine100% (2)

- Question Paper ICATS English Linguistics Contest 2024 Grade 9 10Document15 pagesQuestion Paper ICATS English Linguistics Contest 2024 Grade 9 10Shahdil WaheedNo ratings yet

- The Adverb (Adverbs With Two Forms and Differences in Meaning)Document7 pagesThe Adverb (Adverbs With Two Forms and Differences in Meaning)Iulia CalinNo ratings yet

- Analisis Proceso Produccion PanaderiaDocument19 pagesAnalisis Proceso Produccion PanaderiaLUZ AMANDA PEA BUITRAGONo ratings yet

- Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMT 2Document10 pagesSoal Bahasa Inggris Kelas 9 SMT 2Hayati DedeNo ratings yet

- Delivery Order: Q Industries & Trade Co. LTDDocument10 pagesDelivery Order: Q Industries & Trade Co. LTDLan PhungNo ratings yet

- History: Sandwich, Burger, Hamburg orDocument5 pagesHistory: Sandwich, Burger, Hamburg orGina BallNo ratings yet