Professional Documents

Culture Documents

Capitulo V-LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

Capitulo V-LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

Uploaded by

Jose Victor Hernandez Morales0 ratings0% found this document useful (0 votes)

14 views27 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

14 views27 pagesCapitulo V-LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

Capitulo V-LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

Uploaded by

Jose Victor Hernandez MoralesCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 27

CAPITULO V

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

SUMARIO

25.—Nocién de fuente del derecho. 26. legislacién, 27—El proceso legis-

lativo. 28.—Sancién, promulgacién, publicacién. 29. bre como fuente

de derecho. 30.—Relaciohes del derecho consuetudinario con el legislado, Las

tres formas de la—costumbre juridica, segin Walter Heinrich. 31—Distincién

entre la costumbre y los usos. 32——La costumbre en el derecho mexicano.

33.—La jurisprudencia como fuente del derecho. 34—Procesos de creacién

de normas individualizadas, 35.—La doctrina.

25. NOCION DE-FUENTE DEL DERECHO.—En la terminologia juridica

tiene la palabra fuente tres acepciones que es necesario distinguir con

cuidado. Se habla, en efecto, de fuentes formales, reales ¢ histéricas.y

Por, fuente formal entendemos los procesos de creacién de las nor-

s jurtdicas,\ ~

y - Llamamos fuentes reales a los factores y elementos.que determinan

Neontenido de tales. normas. |

El término fuente histérica, por iltimo, aplicase a los documentos

(inscripciones, papiros, libros, etc.), que encierran el texto de una ley

o conjunto de leyeg En este postrer sentido se dice, por ejemplo, que

las Tnstiticiones, et Digesto, el Cédigo y las Novelas, son fuentes del de-

. recho romano. ~

Hemos dicho que las formales son procesos.de manifestacién de nor-

mas juridicas, Ahora bien? la idea dé proceso implica Ja de una sucesién

de momentos.'Cada fuente formal est constituida por diversas etapas que

se suceden en cierto orden y deben realizar determinados supuestos.

De acuerdo con la opi da, las 5 formales

del derecho

rewl de Jos elementos que integran los procesos Tegislativo,

consuetudinario y jurisprudencial, condiciona la validez de Jas normas

que los mismos procesos engendran.t De aqui que el examen de las fuentes

. formales implique el estudio de los susodichns elementos.

1 Ver seccién 23.

52 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

La concurrencia de éstos es indispensable para la formacién de lo

preceptos del derecho. Se trata de requisitos de indole puramente extrin-

seca, lo que equivale a declarar que nada tienen que ver con el contenido

de las normas, es decir, con lo que éstas, en cada caso, permiten o pres-

eriben. Tal contenido deriva de factores enteramente diversos. Asi, por

ejemplo, en el caso de la legislacion, encuéntrase determinado por las si-

tuaciones reales que el legislador debe regular, las necesidades econémi-

cas o culturales de las personas a quienes la ley est4 destinada y, sobre

todo, la idea del derecho y Jas exigencias de la justicia, la seguridad y

el hicn comin. Todos estos factores, y muchos otros del mismo jaez, de-

terminan la materia de los preceptos juridicos y, en tal sentido, asumen

el caracter de_fuentes reales. La relacién entre éstas y las formales po-

dria explicarse diciendo que las segundas representan el cauce o canal

por donde corren y se manifiestan las primeras.

“El término fuente —escribe Claude Du Pasquier—.crea una meta-

fora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un rio es llegar al

Jugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inqui=

rir la fuente de una disposicién juridica es buscar el sitio en que ha sa-

lido de las profundidades de ta vida social a la superficie del derecho.”?

26, __LA LEGIsLActon.—En los paises de derecho escrito, la legislacién

es la mas rica e importante de las fuentes formales. Podriamos definirla

como el ywroceso_por el cual_uno.o varios érganos del Estado formulan_y

promulpan determinadas reglas. juridicas.de obsernancia general, a las que

seda el nombre_especifico.deleyes, Al refetirse al problema que analiza-

mos, los autores mencionan, en primer término, la ley; pero al hacerlo

olvidan que no es fuente del derecho, sino producto de la legislacién. Va-

liéndonos de la metéfora a que alude Du Pasquier, diremos que asi como

Ja fuente de un rio no es el agua que brota del manantial, sino ¢l manan-

tial mismo, Ja. ley no representa el origen, sino el resultado de Ja activi-

dad legislativay

Histéricamente, las costumbres fueron anteriores a la obra del legis-

lador. En_los estadios primitivos d cial existia una cos-

tumbre indiferenciada, mezcla de pi as, religiosas, con-

vencionales y jurfdicas. Al independizarse el derecho de la religién y la

moral, conservé su naturaleza consuetudinaria, y no fue sino en época

relativamente reciente cuando el proceso legislativo se inicié y aparecie-

ron los primeros cédigos.

“La historia —escribe Du Pasquier— revela un constante impulso

spine sitroduecién & Ia shore générale et & la philosophic du droit, Neucwaret, 1957

pagina 34.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 53

hacia el derecho escrito. En la Edad Media, las aspiraciones a la fijeza

del derecho manifestabanse, sea en la redaccién de cartas que estable-

cfan los derechos respectivos del sefior y los sibditos, sea en la redac-

cién de costumbres, primeramente a iniciativa privada, mds tarde a titulo

oficial. Por otra parte, el derecho romano, reunido en las recopilaciones

de Justiniano (Digesto, Institutas, etc.), ocupa el sitio de honor entre

los juristas: denomindbasele el derecho escrito; las regiones. meridiona-

les de Francia, en donde su influencia era preponderante, eran Iamadas

pays de droit écrit, en oposicién al pays de coutumes (norte de Francia).

En Alemania, este vasto fenémeno, ocurrido principalmente en los si-

glos xiv y xv, ha recibido en la historia el nombre de recepcidn del de-

recho romano.

“Bajo Luis XIV y Luis XV, las Grandes Ordenanzas sefalaron una

importante ofensiva del derecho legislado contra el consuetudinario. En

el siglo xvin, diversos Estados de la América del Norte formularon las

primeras constituciones escritas, En la misma época, los codigos pru-

siano y bavaro abrieron la era de las codificaciones, cuya floracién mas

rica se extendié bajo Napoleén.” *

En la mayoria de los Estados modernos la formulacién del derecho

es casi exclusivamente obra del legislador; sélo en Inglaterra y los paises

que han seguido el sistema anglosajén predomina la costumbre.

La tendencia, siempre creciente, hacia’ la codificacién del derecho,

es una exigencia de la seguridad juridica. A pesar de su espontaneidad,

el derecho consuetudinario carece de una formulacién precisa, lo que

hace dificil su aplicacién y estudio. Por otra parte, su ritmo es dema-

siado lento. El legislado, en cambio, ademas de su precisién y caracter

sistematico, puede modificarse con mayor rapidez, y se adapta mejor a

Tas necesidades de la vida moderna.

27. EL PROCESO LECISLATIVO.—En el moderno proceso legislativo

existen_seis diversas etapas, a sa :_iniciatina,discusic

‘sancién, publicacién e iniciacion de la vigencia. -

A fin de explicar. en qué consisten los diferentes momentos de tal

proceso, tomaremos como ejemplo las diversas etapas de la formacién

de las leyes federales, de acuerdo con la Constitucién de los Estados

Unidos Mexicanos. Las reglas que lo norman hallanse contenidas en los

articulos 71 y 72 de la citada ley fundamental, y 3 y 4 del Cédigo Civil

del Distrito, Los primeros refiérense a Ja iniciativa, la discusién, la apro-

Obra citada, pag. 46. =

54 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

bacién, la sancién y la publicacién; los tltimos fijan reglas sobre inicia-

cién de la vigencia.

Son dos los poderes que en nuestro pais intervienen en la elabora-

cién de las leyes federales: legislativo y ejecutivo.* La intervencién de

aquél relaciénase con las tres primeras etapas; la de éste, con las restantes.

a)... Iniciativa.—Es el acto por el cual determinados érganos del Es-

tado someten a la consideracién del Congreso un proyecto de ley. “EL

derecho de iniciar leyes o decretos compete —segin el articulo 71 de la

Constitucién Federal:

I. Al presidente de la Republica;

TI. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unién, y

III. A las Legislaturas de los Estados.

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la Repiblica, por las

Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pa-

sarin desde luego a comisién. Las que Presentaren los diputados o los

senadores, se sujetardn a los tramites que designe el Reglamento de De-

bates” (alude al Reglamento de Debates de cada una de las Cémaras, es

decir, al conjunto de normas que establecen la forma en que deben ser

discutidas las iniciativas de ley).

—hL Discusién—Es el acto por el cual las Camaras deliberan acerca

de las iniciativas, a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. “Todo

proyecto de ley o decreto, cuya resolucién no sea exclusiva de alguna de

las Camaras, se discutira sucesivamente en ambas, observandose el Re-

glamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en

Jas discusiones y votaciones.” 5

“La formacién de las leyes o decretos puede comenzar indistinta-

mente en cualquiera de las dos Camaras, con excepcién de los proyectos

que versaren sobre empréstitos, contribuciones 0 impuestos, 0 sobre re-

clutamiento de tropas, todos los cuales deberdn discutirse primero en la

Camara de Diputados” (fraccién H del articulo 72 constitucional),

A la Camara en donde inicialmente se discute un proyecto de ley

a aNe Podrin reunirse dos © mits de estos Poderes en una sola persona o corpo-

jagign, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de Teceleades ore

ordinarias all Ejecutivo de la Union, coniorme a lo dicpuesto en cl artwute oa ae ningian

tro caso, salvo to dispuesto en el Seguudo pirrafo del articulo 131 cs otorgaran al Eje-

cutivo facultades extraordinarias para legislar™

* Primer parrafo det articulo 72 de la Constitucién Federal.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 55

suele llamarsele Cémara de origen; a la otra se le da el calificativo de

revisora. :

—ch_ Aprobacién.—Es el acto por el cual las Cémaras aceptan un

proyecto de ley. La aprobacién puede ser total o parcial.

_4)_ Sancién.—Se da este nombre a la aceptacién de una iniciativa

por el Poder Ejecutivo. La sancién debe ser posterior a la aprobacién del

proyecto por las Cémaras.

El Presidente de la Repdblica puede negar su sancién a un proyecto

ya admitido por el Congreso (Derecho de veto). Esta facultad no es,

como luego, veremos, absoluta,

¢)_ Publicacién.—Es el acto por el cual la ley ya aprobada y san-

cionada se da a conocer a quienes deben cumplirla, La publicacién se

hace en el Iamado Diario Oficial de la Federacién. Ademis de éste,

existen en México los Diarios o Gacetas Oficiales de los Estados. Publi.

canse en tales Diarios las leyes de cardcter local.

Las reglas sobre discusién, aprobacién, sancién y publicacién hallan-

se consignadas en los siguientes incisos del articulo 72:

“A.—Aprobado un proyecto en la Cémara de su origen pasaré para

su discusién a la otra. Si ésta lo aprobase, se remitiré al Ejecutivo,

quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicaré inmediata-

mente,

”B.—Se reputard aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto

no devuelto con’ observaciones a la Cémara de su origen, dentro de diez

dias dtiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso

cerrado © suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolucién deberd

hacerse el primer dia dtil en que el Congreso esté reunido.

”“C.—El proyecto de ley 0 decreto desechado en todo o en parte por

el Ejecutivo, seré devuelto, con sus observaciones, a la CAmara de su

origen. Deberd ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado

por las dos terceras partes del numero total de votos, pasard otra vez a

la Camara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayo-

ria, el proyecto sera ley o decreto y volver al Ejecutivo para su pro-

mulgacién, .

“Las votaciones de ley o decreto serdin nominales,

56 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

”D.—Si algin proyecto de ley o decreto fuese desechado en su to-

talidad por la Camara de revisién, volveré a la de su origen con las

obsérvaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo

fuese aprobado por la mayoria absoluta de los miembros presentes,

volveré a la Camara que lo deseché, la cual lo tomard otra vez en con-

sideracién, y si lo aprobare por la misma mayoria, pasard al Ejecutivo

para los efectos de la fraccién A, pero si lo reprobase, no podra volver

a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

”E.—Si un proyecto de ley o decreto fuese descchado en parte, 0

modificado, o adicionado por la Camara revisora, la nueva discusién

de la Camara de su origen versard tnicamente sobre lo desechado o

sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los

articulos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Camara

revisora fuesen aprobadas por la mayoria absoluta de los votos presentes

en la Camara de su origen, se pasara todo el proyecto al Fjecutivo, para

los efectos de la fraccién A. Si las adiciones o reformas hechas por la

Camara revisora fueren reprobadas por la mayoria de votos en la Cama-

ra de su origen, volverén a aquélla para que tome en consideracién las

razones de ésta, y si por mayoria absoluta de votos presentes se desecha-

ren en esta segunda revisién dichas adiciones 0 reformas, el proyecto, en

lo que haya sido aprobado por ambas Camaras, se pasara al Ejecutivo

para los efectos de la fraccién A. Si la Camara revisora insistiere, por

la mayoria absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas,

todo el proyecto no volverd a presentarse sino hasta el siguiente periodo

de sesiones, a no ser que ambas Camaras acuerden, por la mayorfa ab-

soluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sélo

con los articulos aprobados, y que se reserven los adicionados o refor-

mados para su examen y votacién en las sesiones siguientes.

”F,—En la interpretacién, reformas o derogacién de las leyes o

decretos, se observardn los mismos trdmites establecidos para su for-

macién.

"G.—Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cé-

mara de su origen, no podra volver a presentarse en las sesiones del

afio...

”{_—Las iniciativas de leyes o decretos se discutiraén preferentemen-

te en la Caémara en que se presenten; a menos que transcurra un mes

desde que se pasen a la Comisién dictaminadora sin que ésta rinda dic-

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO . 57

tamen, pues, en tal caso, el mismo proyecto de ley o decreto puede pre-

sentarse y discutirse en la otra Camara.

”J—El Ejecutivo de la Unién no puede hacer observaciones a las

resoluciones del Congreso o de alguna de las Cémaras, cuando ejerzan

funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Caé-

mara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcio-

narios de la Federacién por delitos oficiales. Tampoco podra hacerlas al

decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comi-

sién Permanente.”

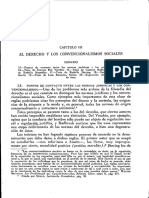

Las reglas enumeradas pueden resumirse en el cuadro de la pagina

siguiente, cuya formacién nos ha sido sugerida por una obra de los maes-

tros argentinos Altalién y Garcia Olano.®

i Injeiacién Je_la_vigencia —En el derecho patrio existen dos_sis-

la a: el sucesivo y el_sincrénice Las re-

glas concernientes a los dos las enuncia el articulo 3° del Cédigo Civil

del Distrito Federal. Este precepto dice asi: (‘Las leyes, reglamentos,

circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general, obli-

gan y surten sus efectos tres dias después de su publicacién en el Pe-

riédico Oficial. En los lugares distintos del en que se publique el Perié-

dico Oficial, para que las leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados

y sean obligatorios, se necesita que, ademds,delplaze, que fija el parrafo

anterior, transcurra un dia mas por cada adrenta kilémetros de distancia

0 fraccién que exceda de la mitad.}

La lectura del precepto transcrito revela qi fh dos las situaciones

que pueden presentarse: si se trata de fijar la fecha de iniciacién de la

vigencia relativamente al lugar en que el Diario Oficial se publica, ha-

4 que contar tres dias a partir de aquel en que la disposicién apa-

rece publicada; traténdose de un Jugar distinto, debera afiadirse a dicho

plazo un dia mAs por cada cuarenta kilémetros o fraccién que exceda

de la mitad.

El lapso comprendido entre el momento de la publicacién y aquel

en que Ja norma entra en vigor, recibe, en la terminologia Juridica, el

nombre de vacatio legis. La vacatio legis ino durante el cual

rogonabmente ce stpone dius los destinatarios del precepta estardn en con-

Ae ane ee emilee dente dl Concluido dicho lapso,

Ia ey obliga a todos los comprendidos dentro del smbito personal de apli-

@ Tnuroducctén al Derecko, Buenos Aires, 1937, 3° ed. pig. 412.

INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

PROYECTOS NO VETADOS POR EL PODER EJECUTIVO

CAMARA DE

CAMARA

REVISORA:

aprueba,

RESULTADO

Pasa al ejecutivo.

P. EJECUTIVO

publica.

Segundo caso:

apruebs,

aprueba nuevamente.

rechaza totalmente.

desecha nuevamente.

vuelve a la Camara de

origen con las obser-

vaciones respectivas, a

fin de ser discutido

nueyamente

el proyecto no puede

volver a presentarse en

el mismo periodo de

‘sesiones,

‘Tercer caso:

‘aprueb:

aprueba nuevamente,

rechaza totalmente.

prueba.

vuelve a la Camara de

origen con las obser-

lvaciones reepectivas, 3

fin de ser discutida

nuevamente

pasa al Ejecutivo.

publica,

aprueba supré

reformas 0 adiciones.

Quinto caso:

aprueba.

rechaza supresion

reformas o adiciones.

Sexto caso:

aprueba.

rechaza supresién,

reformas 0 adiciones.

desecha en parte,

reforma 0 adiciona,

sdesecha en parte,

reforma o adiciona.

insiste en supresiones,

adiciones o reformas.

desecha en parte,

reforma o adiciona.

rechaza supresidn, re-

formas o adiciones, es

decir, acepta el pro-

‘yeeto primitivo.

jruclve a la Cémara de

origen para la discu-

sién de Io desechado o

de Ins reformas o adi

ciones,

pasa al Ejecutivo.

vuelve a Ta Cémara de

origen para la discn.

sin de lo desechado o

de las reformas 0 adi

clones.

l proyecto no puede

volver a presentarse

sino hasta el siguiente

perfodo de sesiones.

vuelve a la Cémara de

origen para la disc

sidn de lo desechado 0

de las reformas 0 adi-

ciones.

pasa al Ejecutivo.

publica,

no puede volver a pre-

sentarse en las sesio-

nes del afio.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 59

PROYECTOS VETADOS POR EL PODER EJECUTIVO

P. EJECUTIVO RESULTADO

aprueba, desecha en todo o en | vuelve a la Cémara

parte. de origen con sus

observaciones.

insiste en su proyecto | insiste por la misma| debe ordenar Ia

por mayoria de las */ mayoria, publicacién.

partes de votes.

cacién de la norma, aun cuando, de hecho, no tengan o no hayan podido

tener noticia de la nueva disposicién legal, Esta exigencia de la segu-

ridad juridica se formula diciendo que la ignorancia de las leyes debi-

damente promulgadas no sirve de excusa y a nadie aprovecha, El prin-

cipio sufre una excepciéri en nuestro sistema, relativamente a los indi-

viduos que por su apartamiento de las vias de comunicacién o su mise-

rable situacién econémica, dejan de cumplir Ia ley que ignoraban. En tal

hipatesis, pueden los jueces eximirles de las canciones en gue hubieren

incurrido 0, de ser posible, concederles un plazo para que Ja cumplan;

pero en ambos casos se exige que el Ministerio Publico esté de acuerdo, y

que no se trate de leyes que afecten directamente al interés pablico.”

Traténdose de lugares distintos de aquel en que aparece el Diario

Oficial, a los tres dias sefialados en la primera parte del articulo hay

que afiadir, segin dijimos antes, uno ms por cada cuarenta kilémetros

o fraccién que exceda de la mitad. Coligese de aqui que la fecha de

iniciacién de la vigencia de una ley federal —en el caso del sistema

sucesivo —va alejandose de la de publicacién conforme crece la dis-

tancia entre la ciudad de México y los diferentes lugares de la Repi-

blica.

La regla del articulo 3 del Cédigo Civil vigente duplica la cifra

sefialada en los anteriores Cédigos de 84 y 71. En el articulo 4° de

éstos estableciase que a los tres dias, contados a partir de la fecha de pu-

blicacién, debia afiadirse otro mas por cada veinte kilémetros‘o frac-

cién que excediese de la mitad.§ La regla contenida en tales Codi-

gos estaba de acuerdo con las condiciones de la época; pero la que

7 Articulo 21 del Cédigo Civil vigente en el Distrito Federal.

8 Cédigo Civil de 1871, Art. 4°: “Para que se reputen promulgados y obligatorios la ley,

© disposicién general, en los iugares en que no reside Ja autoridad que

se computard el tiempo a razon de un dia por cada cinco leguas de

bubiere fraccién que exceda de la mitad de la distancia indicada, ae computard

reglamento, circu!

hace la promulga

distanc

un dia mas,”

Cédigo Civil do 1884, An. 4°: “Para que se reputen promulgados y obligatorios

60 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

establece el actual resulta anacrénica. Dada la gran extensién del terri-

torio puede perfectamente presentarse el caso de que una ley publicada

en México el primero de febrero, no entre en vigor en los lugares fron-

terizos sino aproximadamente dos meses més tarde. Por otra parte, la

aplicacién del sistema sucesivo da origen a problemas de solucién muy

dificil, como el que estriba en saber de qué manera ha de calcularse la

distancia comprendida entre el lugar en que el Diario Oficial se pu-

hlica y aquel en que la disposicién tiene que cumplirse. ;Bastard con

trazar una linea recta sobre el mapa o habr4 que tomar como base las

vias de comunicacién? Y, suponiendo que se opte por este filtimo ex-

tremo y que las vias de comunicacién sean miltiples, cual debera servir

para el calculo de Ja distancia?

Las consideraciones anteriores nos autorizan para soslener la con-

veniencia de que cl sistema sucesivo sea suprimido. Habria, pues, que

dejar en pie el otro, pero adaptandolo a las exigencias de nuestra época

y a las peculiaridades del territorio nacional.

El sistema sincrénico hallase consagrado en el articulo 4° del Cédigo

Civil. “Si la ley, reglamento, circular o disposicién de observancia gene-

ral, fija el dia en que debe comenzar a regir, obliga desde ese dia, con

tal de que su publicacién haya sido anterior.”

Este precepto tiene el defecto de no sefialar el término de la va-

catio legis, Si la disposicién se interpretase literalmente, cabria soste-

ner que una ley puede entrar en vigor en toda la Reptiblica media

hore después de su publicacién, de establecerse asi en sus articulos

transitorios, Ello equivaldria a destruir el principio de la vacatio legis

y daria origen a grandes inconvenientes y abusos. Por ello creemos que

cuando en un texto legal se dice —cosa que a menudo ocurre— que las

disposiciones del mismo entraran en vigor et dia de su publicacién en

el Diario Oficial, no debe aplicarse el sistema sincrénico, sino que hay

que tomar como pauta, pese a sus defectos, las reglas del sucesivo.

28. SANCION, PROMULGACION, PUBLICACION.—Algunos autores jdis-

tinguen, al referirse al proceso legislativo en el derecho mexicano, las ex-

presiones sancién, promulgacién y publicacién.pTranscribimos en segui

da la tesis del distinguido maestro Trinidad Garcia, expuesta en su

obra Introduccién al Estudio del Derecho: {La promulgacién es, en

Ia ley, reglamento, circular © disposicién general, en los higares en que no reside Ia auto:

idad ‘que hace Ia promulgacién, se computard el tiempo a razdn de un dia por cada

yeinte kilémetros de distancia; si hubiere fraccién que exceda de la mitad de la distancia

Wa, se computaré un dia mis.”

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 61

términos comunes, la publicacién formal de la leyy De esta definicion

se infiere que no hay lugar a distinguir gramaticalmente entre la pro-

mulgacién y la publicacién. Las dos palabras tienen el mismo signifi-

~ eado cuando a Ja ley se refieren, y asi lo demuestra el empleo que se les

ha dado y se les da en el lenguaje corriente y en el juridico; la Cons-

titucién y los Cédigos de 70 y 84 emplean indistintamente los dos tér-

minos para expresar la misma idea (articulos 70, 72, inciso a), y 89,

fraccién I de aquélla y 2 a 4 de éstos). Pero la promulgacién de la ley

encierra dos_actos distintos: por el primero, el Ejecutivo interpone su

‘autoridad para que la ley debidamente aprobada se tenga por disposi-

ciéidbTigatoria; por el segundo, la da a conocer a quienes deben cum-

plirla. El primer acto implica, naturalmente, que la ley ha sido aproba-

da-por el Ejecutivo o que, objetada por él, ha sido ratificada por las

Camaras. Como se ve, la intervencién del Ejecutivo en la formacién

de las leyes tiene tres fases independientes, con fines diversos y efectos

propios cada una. Por esta causa deben juridicamente distinguirse los

actos correspondientes a cada una de esas fases y hay que darles nom-

bre especial. Esta necesidad no se sentia en el antiguo derecho, cuando

un solo érgano de gobierno hacia Ja ley y la publicaba; se impone, en

cambio, actualmente, por las complicaciones producidas por los nuevos

sistemas de derecho piblico. Consecuentes, pues, con la realidad pre-

sente de las cosas, emplearemos tres diversos términos para referirnos

a esos actos; serdn los de: a} _sancidn, para la aprobacién de Ja ley _

por _el Ejecutivo; b)_promulgacién, para el_reconocimiento_formal por

éste_ de que la le: sido aprob: mforme a der e-

cida; ¢) publicacién, para el acto de hacer posible el_conocimiento

de la ley, por los medios establecidos para el efecto.” °

29. LA COSTUMBRE COMO FUENTE DE DERECHO.—'

re

“La _costumbre es

un. uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como _ju-

ridicamente obligatorio; es et derecho naci inariamente, el

jus moribu tutum.

Frangois Gény la define como “un uso existente cn un grupo social,

que expresa un sentimiento juridico de los individuos que componen

dicho grupo”!

Las definiciones precedentes revelan que el derecho consuetudinario

posee dos caracteristicas:

* Obra citada, pax. 71.

29.50 Pasgutaa, Introduction a fa théorie générale et & ta philosophic du droit, pig 36

1 Biv Methods dinterpretation, fame. ed, 1, pie. 223.

62 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO.

1° Esta integrado por un conjunto de reglas sociales derivadas de

un uso mds o menos largo; y

2° Tales reglas transférmanse en derecho positivo cuando los indi-

viduos que las practican les reconocen obligatoriedad, cual si se tratase

de una ley.

De acuerdo con la Hamada teoria “somano-canénica”, la costumbre

tiene dos elementos, subjatino uno, objetivo el otro., EL primera consis-

. ys varia ‘ealorio

debe, por tanto, aplicarse: el. se; dctica, suficientemente

rolongada, determinado proceder. La conviccién de la obligato.

uiedad de la costumbre implica la de que el poder pablico pueda aplicarla,

inclusive de manera coactiva, como ocurre con los preceptos formulados

por el legislador. Los dos elementos del derecho consuetudinario quedan

expresados en la ya titada £¢ : tnbétérata consuetudo et opinio juris

seu’ necessitatis, ~~

~ Jorge Jellinek es autor de una teoria que permite explicar la for-

macién de Ja costumbre juridica. Queremos referirnos a la doctrina

de la fuerza normativa de los hechos, que expone en el tomo primero de

su Teoria General del Estado. Los hechos tienen —dice el mencionado

jurista— cierta fuerza normativa. Cuando un habito social se prolonga,

acaba por producir, en la conciencia de los individuos que lo practican,

la creencia de que es obligatorio. De esta suerte, lo normal, lo acostum-

brado, transférmase en lo debido, y lo que en un principio fue simple uso,

es visto mas tarde como manifestacién del respeto a un deber. O, como

dice Ehrlich: “la costumbre del_pa: jorma_del

fi 212

En la tesis que examinamos existe indudablemente un elemento ver-

dadero, pues la repeticién de ciertas maneras de comportamiento suele

dar origen a la idea de que Jo que siempre se ha hecho, delie hacerse

siempre, por ser uso inveterado. El fenémeno a que alude la tesis del

famoso tratadista explica el proloquio: la costumbre es ley.

Al lado del acierto que seftalamos, encierra la doctrina un grave

error: el que estriba en sostener que la simple repeticién de un acto en-

gendra, a la postre, normas de conducta. Tal creencia es infundada,

porque de los hechos no es correcto desprender conclusiones normativas.

Kant tuvo el mérito de demostrar que entre el mundo del ser y el reino

del deber media un verdadero abismo. Hay actos obligatorios que rara

ver se repiten y, ello no obstante, conservan su obligatoriedad. Otros, en

cambio, no pueden reputarse nunca como cumplimiento de una norma,

2 Bucen Enaucn. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Traslated by

Walter L. Moll, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1936, pag. 85.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 63

pese a su frecuencia. Recuerde el lector las ideas desarrolladas en el

capitulo primero de esta obra acerca de la validez y la facticidad de las

proposiciones normativas.

La distincién, anteriormente establecida,*? entre valor formal e in-

trinseco de los preceptos del derecho, no s6lo es aplicable a las leyes

escritas, sino a las reglas de origen consuetudinario. Es posible, por tan-

to, que una costumbre juridica carezca de justificacién desde el punto de

vista filoséfico.

2En qué momento deja una costumbre de ser mero habito, para

convertirse en regla de derecho? ‘Algunos autores sostienen que la regla

consuetudinaria no puede transformarse en precepto juridico mientras

el poder piblico no le reconoce cardcter obligatorio.

El xeconesimiento de Ja obligatoriedad de una costumbre por el

poder piblico puede exteriorizarse en dos formas distintas:. expresa 0

1 reconocimiento expreso realizase por medio de la ley. El le-

gislador establece, por ejemplo, que a falta de precepto aplicable a una

determinada controversia, deberd el juez recurrir a la costumbre. El reco-

nocimiento tacito.consiste en la aplicacién de una costumbre a la solucion

de_casos.concretos,

El problema que debemos resolver es si, a falta de reconocimiento

legal de la obligatoriedad de la costumbre, puede ésta surgir, indepen-

dientemente de su aceptacién por los jueces. La cuestién es resuelta nega-

tivamente por numerosos juristas, entre los que hay que citar a Kelsen,

Mircea Djuvara y Marcel Planiol.

“Kelsen parte del principio de la estatalidad del derecho, y estima que

una regla de conducta sélo asume cardcter obligatorio cuando represen-

ta una manifestacién de la voluntad del Estado. Consecuente con esta

doctrina, concluye que el derecho consuetudinario no puede nacer sino

a través de la actividad de los érganos jurisdiccionales.1*

* Colocéndose en una posicién semejante, el jurista rumano Djuvara

dice que “Ja costumbre no podria ser fuente del derecho positivo si no

fuese aplicada por los érganos estatales a los casos concretos (especial-

mente por los jueces, en materia de derecho privado). Es la_jurispru-

dencia_la_que da vida a la costumbre como fuente del derecho, al apli

-carla_a.los--casos--individvales”.*6————"~" .

Planiol se expresa en forma parecida: “No creo que sea posible

L

18 Ver seccién 23, Véase también mi ensayo Didlogo sobre las fuentes formales del

derecho. en el tomo X, niimero 42, abril-junio de 1949, de Ia Revista de la Escuela Na.

clonal de Jyrisprudencia.

14 Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, Tiabingen, 1911, pag. 34,

35 Recueil etwles sur les sources du drott, Paris, 193%. 1, pag, 237.

64 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

crear, al margen de Ja jurisprudencia, reglas consuetudinarias juridica-

mente obligatorias.” 16 .

En opinién de Francois Gény, la tesis anterior es falsa. Piensa el

ilustre maestro que la costumbre juridica no nace de la practica de. los

tribunales, aun cuando reconoce que Ja aplicacién de aquélla por los jue-

ces es manifestacién indudable de la opinio necessitatis. Si los tribu-

nales aplican la costumbre es precisamente ‘porque en su’ concepto co-

rresponde a una verdadera regla de derecho, es decir, a un precepto

nacido consuetudinariamente, ¥ anterior, por tanto, a las decisiones que

te reconocen validez. La aplicacién no constituye un acto de creacién,

sino de reconocimiento de la norma.}?

En su bello estudio titulado ¢Cudles son las causas de la autoridad

del derecho?, e] jurista suizo Augusto Simonius cita un interesante ejem-

plo que demuestra Ja posibilidad de que una costumbre juridica se for-

me_independientemente, de la actividad judicial, por Ia simple_concu-

riencia de la inveterata consuetudo y la opinio juris sew necessitatis. Helo

aqui: “E] Cédigo Federal de las Obligaciones de 1881 prohibia a las

sociedades anénimas, en su articulo 873, Mevar el nombre de personas

vivas. Pero en la actualidad se reconoce undnimemente que esta prohibi-

cién ha sido abrogada por una gostuinbre, derogatoria* En Suiza hay

ahora centenares de sociedades anénimas que evan el nombre de per-

sonas vivas. Ocurrié que diversas sociedades de esta clase empezaron a

usar tales nombres. Poco a poco, el uso fue generalizindose. No hubo

protestas. Las autoridades del registro de comercio registraron dichas

sociedades, a pesar de su nombre ilegal. Los que formaron el uso proce-

dieron como si Jas sociedades anénimas tuvieran el derecho de llevar

esos nombres. Actualmente, todo el mundo tiene la conviccién de que un

juez Hamado a decidir sobre ese derecho, lo reconoceria. La situacién

es, pues. idéntica a la que existirfa si cl articulo 873 permitiera a las

sociedades de que hemos venido hablando usar el nombre de personas

vivas.”” 78

30. RELACIONES DEL DERECHO CONSUETUDINARIO CON EL LEGISLADO.

LAS TRES FORMAS DE LA COSTUMBRE JURUICA, SEGUN WALTER HEINRICH.

——Si examinamos las relaciones que median entre la costumbre y Ia ley

descubriremos, segiin Heinrich, tres diversas formas del derecho consue-

tudinario, a saber: 1. delegarte. 2. delegado. 3. derogatorio.

26 Citado por Dsuvana en su monografia Droit rationnel et droit positif. Recueit

@études sur les sources du Droit. 1, pag. 25.

17, Méthode a'internretusion cé sources en droit privé positit-2eme. ed., tomo I, pag. 305.

18" Recueil d'études sur les sources dud roit. Paris, 193, I, pag, 212.

LAS FUENTES FORMALES-DEL ORDEN JURIDICO 65

“EI deleganse se_da cuando por medio de una norma juridica no escri.

ta se autoriza a determinada instancia_para crear derecho escrito.” °°

‘a costumbre juridica se halla entonces supraordinada a la ley, Existe la

misma relacién en la monarquia absoluta, cuando el monarca, cuya situa-

cién juridica se encuentra regulada consuetudinariamente, expide leyes

de caracter general.

Se habla de derecho consuetudinario delegado. en aquellos casos en

que ue li Tey remite-s-la-eostimbre-para-la soluciéri de determinadas contio-"*

vérsias. En tal hipétesis, la costumbre hallasel subordinadal al derecho es-

~““@itos es, como dice Somlé, “costumbre juridica secundaria”.2° A la

esfera del consuetudinario delegado pertenecen también, segin Heinrich,

los usos mercantiles (Usances, Verkehrssitten, etc.).

“El consuetudinario delegado no puede ser contrario a los preceptos

de la ley, La delegacién establecida por el legislador no es superflua ni

carece de importancia, como en ocasiones se afirma. Sirve, al menos, para

desvanecer cualquier duda acerca de la vigencia de ciertos usos y costum-

bres populares.” 22

La costumbre desenvuélvese a veces en sentido opuesto al de los textos

legales. Es el caso de la costumbre derogatoria. Heinrich admite la posibi-

didad de-que ésta se forme aur cuando el legisladcr le _niegue expresamente

validez, vomo ocurre, verbigracia, entre nosotros. 1e qurtO. edly at

= eee ~ ae

31. DISTINCION ENTRE LA COSTUMBRE Y LOS USOS.—Con gran frecuen-

cia, el legislador remite al magistrado, para la solucién de determinadas

controversias, a los usos locales o profesionales. Tal cosa ocurre princi -

palmente en materia mercanti! (usos comerciales y bancarios, usances,

Geschiiftsgebrauche, Verkehrssitten, usages de commerce, etc.).

Gény los define en estos términos: “Se trata de. las.practicas, generales

unas, otras locales-o. profesionales, que concurren de un modo tacito en-la

formacién de_los actos juridicos, especialmente los contratos,-y que, en-vit-

tud del principio de la autonomfa de la voluntad, se-sobrentienden-en

todos esos actos, inclusive, con algunas reservas, en los de caracter~so-

lemne, para interpretar o completar la voluntad de-las-partes.” **

Algunos autores consideran que los usos no son sino una variedad de

la costumbre juridica. Entre ésta y aquéllos existen, sin embargo, im-

portantes diferencias, como lo ha demostrado claramente Gény. En los

38 “Zur Problematik des Gewohnheitsrechts", en Recueil 2 éuudes sur les sources du

droit, en Phonneur de Francois Cény, Paris, 1934, tomo II,

20 Juristische Grundlehre, 2° ed., ig, 1927, pag. 350.

2 Obra

3% Obre cita

23° Gény, Méthode

terpretation. 2eme. ed. Parfs, 1919, I, pag. 418.

66 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

usos encontramos el elemento objetivo de la costumbre, la practica mas

© menos reiterada y constante de ciertos actos; mas no podemos afirmar

lo propio del elemento subjetivo, u opinio juris.?4 Los _usos sirven_pata.

completar.o_interpretar Ja. voluntad de.las.partes.s6lo.en-cuunto se estima

que han querido libremente acogerse .a.ellos. Ahora bien: esta facultad

electiva excluye la idea de necesidad que se halla indisolublemente ligada

a la verdadera costumbre juridica. De aqui que los usos no puedan apli-

carse cuando las partes han, manifestado una voluntad diversa.25 ~~~

32. LA COSTUMBRE EN EL DERECHO MEXICANO.—La, costumbre, des-

empeiia en nuestro derecho un papel muy secundario. Sélo.es juridicamen-

te obligatoria cuando Ia ley le otorga tal cardcter. No es, por ende, fuente

inmediata, sino mediata o supletoria del orden_positivo.

E} articulo 10 del Cédigo Civil del Distrito Federal establece ol prin-

cipio general de que “contra la observancia de la ley no puede alegarso

desuso, costumbre o practica en contrario”. Dicho de otro anodo; la cos-

tumbre no puede derogar la ley. Légicamente, nada impide concebir la

posibilidad de que se forme una costumbre contraria a los textos legales

y en la cual concurran los dos elementos, objetivo y subjetivo; de que

hablamos en la seccién 29; desde el punto de vista de la doctrina romano-

canénica, esa practica tendria el cardcter de costumbre juridiea deroga-

ioria; desde el punto de vista legal, en cambio, seria un hecho antiju

sico.

~~ En’el Cédigo que citamos arriba hay varios articulos que otorgan a

la costumbre y al uso el cardcter de fuentes supletorias del derecho mexi-

cano. Por ejemplo:

“Articulos 996 y 997. El usufructuario de un monte disfruta de todos

Jos productos que provengan de éste, segiin su naturaleza.” “Si el monte

fuere talar o de maderes de construccién, podré el usufructuario nace: en

él las talas o cortes ordinarios que haria el duefio; acomodandose en el

modo, porcidn o época a las leyes especiales (legislacién forestal) o a las

"La _costumbre se distinguedel_w seni nico,en_cuanto..

noma del. derecho, mientras que el uso, se_aplica. 6lo.porque una—nornia de_ley hace

expresa referencia a él. El uso, pued, nd ef por si mismo. fuente del derecho, sino -que

sirve solamente para dar el una_determinada norma, de ley, que Je da eficaci

También el uso en. seniid supone la existencia de un elemento- subjetivo qu

sin embargo, ea menos intenso que la opinio necessitatis, y consiste soto en Ia concienci

de la gencralided del uso. En este caso el elemento formal se encuentra en la norma, que

confiere eficacia al uso.” Saivaoon Pucuattt, Introduccién af Estudio del Derecho Citil,

tad. de Aiaerto VAzquez pet Mercado, México, 1943, pag. 97.

#3 Consultar sobre este punto: Atrreno Rocco, Principios de Derecho Mercantil, trail.

Gannrcves, Madrid, 1931, 116-138. R. Esteva Ruiz: “Los Usos Comerciales como Normas

Juridicas", en la Revista de Derecho 'y Ciencias Sociales de ta Facultad de Jurisprudencia,

2 época, ‘tomo I, ntimero I, agosto de 1930.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO

costumbres del lugar.” Creemos que en el precepto anterior se emplea la

-palabra costumbres no en su acepcidn juridica, sino en el sentide de usos.

“Art. 1796.—Los contratos se perfeccionan por el mero consentimien

to, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la

ley. Desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sélo al

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuen-

cias que, segtin su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso 0 &

la ley”.

“Art. 2607.— Cuando no hubiere hi to Ios honorarios

se regularan atendiendo juntamente a las(Costumbreddel lugar, a la impor-

tancia de los trabajos prestados, a la del asunto 0 caso en que se prestaren,

a las facultades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputacidn pro-

fesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Sj los servicios presta-

dos estuvieren regulados por arancel, éste servird de norma para fijar el

importe de los honorarios reclamados”. .

“Art, 2754.—Las condiciones de este contrato (alude al de aparce-

via), se regularan por la volunted de los interesados; pero a falta de con-

venio se observard la/éostumbrs) general del lugar, salvo las siguientes

disposiciones”. Tanto ‘én @I articulo 2754 como en el 2607 la palabra

costumbre se emplea en el sentido de uso.

‘En derecho obrero la costumbre juega el papel de fuente suple-

toria general. Asi lo dispone el articulo 17 de Ja Ley Federal del Trabajo,

que a la letra dice: (‘A falta de disposicién expresa en Ja Constitucién,

en esta ley 0 en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el ar-

ticulo 60., se tomarén en consideracién sus disposiciones que regulen

casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos orde-

namientos, los principics generales del derecho, los principios generales

de justicia social que derivan del articulo_123 de la Constitucién, la

jurisprudencia, la costumbre y la equidad™\

Después de Ja costumbre, la_equidad_tiene-también, de acuerdo con

alude, al hablar de las relaciones_de trabajo, el a

erdenamiento. Tal precepto dice asi: “Los contratos y las relaciones de

trabajo obligan a lo expresamente pactado y a las consecuencias que sean

conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad”.

Existe una referencia a lo que se llama “costumbre del _lugar” en

la fraccién VII, d) del articulo 283 de la misma Ley Federal del Trabajo.

63 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

A los usos bancarios y mercantiles alude la Ley de Titulos y Opera-

ciones de Crédito en su articulo 2°. Este precepto dice: “Los actos y las

operaciones a-que se refiere el articulo anterior (0 sea, los relativos a los

titulos de. crédito) se rigen:

"1. Por lo dispuesto en esta ley y en las demas leyes especiales rela-

“tivas; en su defecto;

“HL Por la legislacién mercantil en general; en su defecto;

[I.. Por los usos bancarios y mercantiles, y en defecto de éstos;

IY. Por el derecho comin, declaraéndose aplicable en toda la Re-

publica, para los fines de esta ley, el Cédigo Civil del Distrito Federal.”

En_nuestro derecho. penal no asume Ja. costumbre papel alguno,_pyes

tal materi alla_dominada_por_el..principio no. hay delito.sinley:

Ro_hay_pena sin ley. “En los juicios del orden criminal —dice la Cons

titucién en su articulo 14—{queda.. prohibido—imponer,, por simple—ana-

logia y aun por mayoria de razén,, -pena_alguna-que-no-esté ~decretada gr

una Jey, exactamente-aplicable al-delito de-que-se-trata.2) WA Porat

ig veerod tel Loncoug”

4-85. ca JunisenunaNeta_como_FuEnTe, pet oenecHo—La palabra

jurisprudencia posee doeaeapcinnes..distintas..En_una de ellas equivale

a cie via_del_orde: * En la_otra,

sirve para designar el conjunto.de .principios: y_doctrinas contenidas..en_

las _decisiones de los tribunales.?"

Algunas veces, la ley otorga a las tesis expuestas en las resoluciones

de ciertas autoridades judiciales, cardcter obligatorio, relativamente a otras

autoridades de inferior rango. En nuestro derecho, por ejemplo, la juris-

jurisprudencia implica el conocimiento del derecho y, en este sentido, se ha

tomado para signifiear no un conocimiento cualquiera, sino sl conocimiento mis completo. y

fandado del mismg, es @ saber, el cientifico. Como’ sindnima de ciencia del derecho ha

y legisladores, Asi los romanos la definian: rerum divinarum atque

nharum notitia, justi atque injusti scientia. Verd non simulata philosophia que decia

Utprano.” & Ciemente oe Dteco, La jurisprudencia como fuente det derecho, Madrid,

ar En “Ia prictica normal del derecho Ievada a cabo coactivamente

del Estado constitucionaimeute ordenados al restableci

to forzoso previn declare

formacién de la jurisprud porque la aplicacién del derecho ‘ncumbe a los

nales como 6rganos especi de esa funcién y de aqui que la jurisprudenci

Per eminentiam a la actividad de tos jueces y tribunales” De Disco,

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 69

prudencia de la Suprema Corte de: Justicia obliga a la propia Corte y a

Jos Tribunales“Unitarios y. Colegiades: de Circuito, . Juzgados de Distrito,

Tribunales Militares y Judiciales del orden comin de Jos Estados, Distri-

ral y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales y fede-

de la Suprema Corte de Justicia funcionando en

Pleno constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en. ellas se sus-

ténté en ‘cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que

hayan sido aprobadas por lo menos por ‘catorce ministros” (pirrafo se-

gundo del articulo 192 de la Ley de Amparo)z‘a ,

De acuerdo con el articulo 193 bis dela. misma. Ley~.de Amparo,

“la jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados.de Circuito,

én materia de su competencia exclusiva, es obligatoria para los mismos

Tribunales,, asi como para los Juzgados de Distrito, Tribunales Judiciales

del fuero comtin, Tribunales Administrativos y del Trabajo que funcionen

dentro de su jurisdiccién territorial.

“Las ejecutorias de los tribunales colegiados de Circuito constituyen

jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco eje-

cutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hayan sido apro-

badas por unanimidad de votos de los magistrados que los integran”.

En_las_disposiciones legales citadas Ja_palabra jurisprudencia vsese

mas. “restringida que el.indicado en wn principio, -ya que

sélo se. aplica.a las tesis que reunan. los-requisitos sefialados por las mismas

disposicionesz En-lo que atafie a nuestro derecho podemos hablar, por tanto,

de_jurisprndencia -obligatoria y no obligatoria:-Relativamente a las auto-

ridades mencionadas en esos preceptos, las tesis jurisprudenciales tienen

la misma fuerza normativa de un texto legal. ** Dichas 1 nde dos

especies: o interpretativas de las leyes.a.que_se. refieren, 0. integrade

_de sus lagunas.

Expliquemos, con ayuda de un ejemplo, la distincién entre tesis y

ejecutcria. Si la Corte, funcionando en Pleno, formula una interpretacién

del articulo 133 constitucional, y la ejecutoria (o sentencia) que la con-

tiene es aprobada, la tesis interpretativa no es jurisprudencia obligatoria.

mando una decisién jurisprudencial es declarada formalmente obligatoria para

Jas decisiones futuras, desempefia _exactamente a mismo papel que la ley.” M. Dsuvara,

Droit ‘rationnel et droit positij, Recueil Gény, I, pag. 269.

70 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

Pero si el Pleno aplica la misma interpretacién en cinco resoluciones no

interrumpidas por otra en contrario, y las ejecutorias son aprobadas por

mas de trece Ministros, la norma jurisprudencial queda formada. Ello

significa que tanto la Corte como los jueces y tribunales a que se refiere

el articulo 192 de la Ley de Amparo tienen el deber de sujetarse al cri-

terio hermenetitico adoptado por el Pleno, 0 en otras palabras, la obliga-

cién de interpretar el articulo 133 de nuestra Constitucién en la misma

forma en que aquél lo entiende. Y tal obligacién sélo se extingue cuando

la norma jurisprudencial deja de estar en vigor.

Antes de que surja la jurisprudencia obligatoria, los criterios inter-

pretativos o integradores no cbligan a otros tribunales, ni a la propia

Corte. Es posible, por ejemplo, que un Juez de Distrito adopte, frente

a les mismos problemas, diferentes soluciones. Y est4 facultado para pro-

ceder asi porque no hay, relativamente a ellos, normas interpretativas

© de integracién que Jo obliguen a seguir ei dictamen de aquel tribunal.

Al formarse la jurisprudencia obligatoria surge una norma nueva,

de indole’ abstracta, que en el caso del ejemplo podria expresarse de este

modo: “E] articulo 133 de. la.Constitucién Federal de los Estados Unidos

Mexicanos debe interpretarse...” (aqui vendria la tesis interpretativa).

De acuerdo con el segundo parrafo del articulo 193 de la Ley de

Amparo, “las ejecutorias de las salas de la Suprema Corte de Justicia

constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente

en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrarié y que hayan

sido aprobadas por lo menos por cuatro ministros”.

Tanto el primer pirrafo del articulo 192, como el primero del 193

citados, tienen el defecto de no referirse al caso en que las tesis constitu.

tivas de la jurisprudencia obligatoria no son interpretativas, sino integra-

doras de lagunas. ——

Segin el articulo 194 de la misma ley, “la jurisprudencia se inte-

rrumpe, dejando de tener cardcter obligatorio, siempre que se pronuncie

ejecutoria en contrario por catorce ministros, sj se trata de la sustentada

por el Pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos

tratandose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito. En todo caso, en

la ejecutoria respectiva deberdn expresarse las razones en que se apoye —

Ja imterrupcién, las cuales se referiran a las que se tuvieron en cdjside-

racién para establecer la jurisprudencia relativa. Para la modificacién

L4S FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 7

de la _jurisprudencia se observaran. las mismas reglas establecidas por

esta ley, para su formaci6n”.

La expresion “se interrumpe”, empleada en el precepto transcnito,

no es correcta, ya que_al gictarse_una-ejecutoria discrepante Ja jurispru-

dencia no se “interrumpe” ni se “modifica”, sino se deroga. A esto

-equivale; en efecto, la extincion de su obligatoriedad general. Una nueva

tesis no puede surgir si no vuelven a cumplirse los requisifos que condi-

cionaron la formacién de la derogada. Volviendo al ejemplo: cuando et

Pleno modifica su interpretacién del articulo 133 de la Constitucion, la

nueva tesis hermenéutica sélo adquiere obligatoriedad general si el pro-

pio Pleno la reitera en cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en

contrario, y esas sentencias son aprobadas por mas de trece ministros. Una

sola resolucién discrepante puede, pues, destruir la obligatoriedad de las

tesis jurisprudenciales, Lo cual significa que aqui, a diferencia de lo que

ocurre en el caso de las disposiciones que emanan del poder legislativo,

una norma individualizada deroga a otra de indole abstracta.

fi siguiente articulo de la Ley de Amparo estafuye que “cuando

las salas de 14 Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias

en los juicios de amparo de su competencia, cualquiera de estas salas,

el Procurador General de la Repiiblica o las partes que intervinieron en

los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas podrin denunciar

-la contradiccién ante la misma Suprema Corte de Justicia,jla que deci-

dira funcionando en pleno, qué tesis debe observarse. El Procurador

General de la Repiblica, por si o por conducto del agente que al efec-

to designe, podra si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro

del plazo de diez dias.

La resolucién que se dicte no afectard las situaciones juridicas

concretas derivadas de las sentencias contradictorias en Jos juicios en

que fueron pronunciadas”’.

De acuerdo con el articulo 195 bis del mismo ordenamiento, “cuan-

do los Tribunales_Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias

en los juicios de amparo materia de su competencia, los ministros de la

Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la Republica, los

mencionados Tribunales, o las partes que intervinieron en los juicios

en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podran denunciar la contra-

diccién ante la sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia,

la que decidir qué tesis debe prevalecer. El Procurador General de

72 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

la Repiblica, por si o por conducto del Agente que al efecto designe

podra, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de

diez dias.

La resolucién que se dicte no afectaré las situaciones juridicas

concretas derivadas de las sentencias contradictorias en los juicios en

que fueron pronunciadas”.

El ultimo parrafo del articulo que acabamos de copiar revela que,

tanto en dicho precepto como en el anterior, las expresiones “‘contradic-

cién” y “tesis contradictorias” no se refieren s6lo a los casos en que hay

contradiccién en el sentido ldgico del término, sino también a aquellos

en que tnicamente existen contrariedad o discrepancia.

-Expliquemos la anterior distincién por medio de ejemplos. Si en las

tesis de dos diferentes Salas de la Suprema Corte se establece, en relacién

con un mismo precepto legal que sefiala un término, por un lado, que

en dicho término deben incluirse los dias feriados y, por otro, que tales

dias no deben incluirse en ese término, entre dichas tesis existe contra-

diccién en sentido légico, puesto que una de ellas ordena y la otra pro-

hibe la misma conducta. No existe, en consecuencia, la posibilidad de

una tercera solucién: en el término legal del ejemplo o deben o no deben

incluirse los dias festivos, tertium non datur.

A menudo, las tesis que forman la jurisprudencia no son contradic-

torias en sentido légico, sino simplemente discrepantes o contrarias.

Supongamos que la diversidad consiste en lo siguiente:

Tesis A: “Las condiciones que en el Estado de Jalisco deben lle-

narse para obtener el titulo de Contador Piblico y Auditor son a, b, ¢

yd”.

Tesis B: “Las condiciones que en el Estado de Jalisco deben Ilenarse

para obtener el titulo de Contador Publico y Auditor son a, d, f yg”.

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 2B

En tal hipétesis no habria contradicci6n, sino contrariedad o simple

discrepancia. Esto significa que las tesis de nuestro ejemplo no pueden

ser validas ambas, pese a lo cual es légicamente posible que, llevando el

asunto al Pleno de la Corte, éste declare que las dos carecen de validez,

y decida que la tnica admisible es C, segin la cual “las condiciones que

en el Estado de Jalisco deben Henarse para obtener el titulo de Contador

Pablico y Auditor son a, f, h ei“,

Cuando hay contradiccién normativa no es posible que las tesis

incompatibles sean ambas validas, ni invalidas las dos. Volviendo al ejem-

plo: entre sostener que en un término deben incluirse los dias inhabiles y

decir que tales dias no deben incluirse en dicho término, no existe una

ilidad. Cuando dos tesis son contrarias, es, en cambio, posible,

“invalidas por la autoridad a quien la ley enco-

la jurisprudencia obligatoria. _ ”

[aun cuando es la légica la que nos ensefia cudndo hay contradiccion

o simple contrariedad entre normas juridicas, debe tenerse muy presen-

te que el problema que estriba en saber cual de dos preceptos de de-

recho contradictoriamente opuestos es valido, o en determinar si dos pre-

ceptos contrarios tienen o no fuerza obligatoria, no es problema logico,

sino cuestiOn que slo el derecho positivo puede resolver

De acuerdo con el articulo 196 de la Ley de Amparo, ‘‘cuando las

partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia de Ja Suprema

Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo haran por escrito,

expresando el sentido de aquélla y designando con precisién las ejecuto-

tias que la sustentan”.

El articulo siguiente dispone: “Las ejecutorias de amparo y los votos

particulares de ios ministros y de los magistrados de los Tribunales Co-

legiados de Circuito, que con ellas se relacionen, se publicaran en el Se-

manario Judicial de la Federacién, siempre que se trate de las necesa-

rias para constituir jurisprudencia o para contrariarla, asi como aquellas

que la Corte funcionando en pleno, las Salas 0 los citados tribunales,

acuerden expresamente”’.

74 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

A la jurisprudencia obligatoria del Tribunal Fiscal de la Federacién

se refieren los articulos 259 a 261 del Cédigo Fiscal correspondiente, Ta-

les articulos dicen asi: Articulo 259: “La jurisprudencia del Tribunal Fis-

cal de la Federacién sera establecida por la Sala Superior y sera obligatoria

para la misma y para las salas regionales y sdlo la Sala Superior podra va-

fiarla.” Articulo 260: “La jurisprudencia se forma en los siguientes casos:

1, Al resolver las contradiciones entre las sentencias dictadas por las salas

regionales y que hayan sido aprobadas lo menos por seis de los magistra-

dos que integran la Sala Superior. II. Si al resolver el recurso de queja in-

terpuesto en contra de una sentencia de la sala regional, la Sala Superior

decide modificarla. HI. Cuando la Sala Superior haya dictado en el recur-

so de revision tres sentencias consectitivas no interrumpidas por otra en

contrario, sustentando el mismo criterio y que hayan sido aprobadas lo

menos por seis de los magistrados. En estos casos, el magistrado instructor

propondra a Ja Sala Superior, la tesis jurisprudencial, la sintesis y el rubro

correspondiente a fin de que se aprueben. Una vez aprobados, ordenaran

su publicacién en la Revista del Tribunal”. Articulo 261: “Los magistra-

dos, las autoridades o cualquier particular podran dirigirse al Presidente

del Tribunal denunciando la contradiccién entre las sentencias dictadas

por las salas regionales. Al recibir la denuncia el Presidente del Tribunal

designard por tumo a un magistrado para que formule la ponencia sobre si

existe contradiccién y, en-su caso, proponga a la Sala Superior el criterio

que deba prevaiecer, el cual no modificard los derechos u obligaciones que

deriven de las sentencias.”

El Articulo 13 de la Ley Organica del Tribunal Fiscal dispone:

“Para fijar o modificar jurisprudencia en los casos a que se refiere el

articulo 231 fraccién III del Cédigo Fiscal de la Federacién, sera ne-

cesario que en cada una de las tres sentencias en que se sustente la mis-

ma tesis hayan votado en igual sentido, cuando menos, seis magistrados.

Para fijar o modificar jurisprudencia en los demés casos sefialados

en dicho Precepto, se requeriré también la votacién en el mismo sentido

de seis magistrados. Cuando no se logre esta mayoria en dos sesiones,

* Ct.E, GARCIA MAYNEZ, Introduccién ala Logica Juridica Fondo de Cultura

Econémica, México 1951, cap. I.

% De acuerdo con el articulo 10. de Ia Ley o

éste es “un tribunal’ administrativo, dotado de plena autonomia para dictar sus fallos, con la

organizacion y atribuciones que esta ley establece”, Semin e] artfculo 2, “E] Tribunal se inte-

gra por una sala Superior y Por Stlas Regionales”. “La Sala Superior se compondré de nueve

magistrados especialmente nombredos para integrarla, pero bastaré la presencia de seis de sus

miembros para que pueda sesionar”’ (Art{culo 11 de 1a citada ley Orgénica).

ica del Tribunal Fiscal de la Federacién,

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 75

se tendraé por desechado el proyecto y el presidente del Tribunal desig-

nar otro magistrado distinto del ponente para que en el plazo de quin-

ce dias formule nuevo proyecto”.

El articulo 15, Fr. I de la mencionada ley organica encomienda

a la Sala Superior la funcién de fijar la jurisprudencia, y el articulo

16, III, nameros 3 y 4 del Reglamento Interior estatuye que el redactor

de la Revista del Tribunal Fiscal de la Federacién debe llevar por ma-

terias “un catdlogo cedular de las tesis sustentadas por las Salas en sus

sentencias y sdlo respecto de aquellas que se publiquen en la revista”,

lo mismo que dar cuenta al presidente ‘‘de las contradicciones” que des-

cubra en las ejecutorias de las diversas salas, a efecto de que dicho fun-

cionario, si lo estima procedente, someta el asunto ai Pleno...”

34, PROCESOS DE CREACION DE NORMAS INDIVIDUALIZA-

DAS—En las_secciones precédentes nos hemos referido a los procesos

~qué culitiinan en Ta créacién de normas generales. Pero el derecho vigente

en un cierto pais y una cierta época no esta exclusivamente integrado

por preceptos de esa findole,, Subordinadas a los de cardcter general

‘existen las normas individualizadas, que, como su nombre lo indica, s6-

lo se aplican a uno o varios miembros, individualmente determinados,

de la clase designada por el concepto-sujeto de los preceptos generales.

que les sirven de base.

Son individualizadas: las re: iones judiciales y’ administrativas,

los testamentos y los contratos; y, el orden internacional, los trata-

dos. Asi como en el caso de los preceptos genéricos la creacién de los

mismos esta condicionada por una serie de requisitos de orden formal,

en el de las individualizadas hay también una serie de condiciones de

validez, lo que nos permite hablar de los procesos creadores de dichas

normas. Relativamente a los contratos, por ejemplo, hay que distinguir

entre la norma contractual y el proceso de contratacién; en el caso

del fallo judicial y en el de las resoluciones administrativas, debemos

distinguir, igualmente, la resolucién del juez o del Srgano administrati-

vo y el proceso que debe seguirse para la formulacién de tales normas.

De manera parecida, los tratados internacionales, que tienen también

el cardcter de normas individualizadas, puesto que solo obligan y facul-

tan a las partes contratantes, no se confunden con los acuerdos conducen-

tes a su formulacién. Declarar que la convencién o el tratado son fuentes

formales del derecho de gentes es error andlogo al cometido por quienes

afirman que la ley es fuente del orden juridico en vigor. * Asi como la

6 INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO

legislaci6n es un proceso cuyo fin estriba en la formulacién de normas

generales, el acuerdo internacional constituye un proceso formalmente

regulado, que culmina en el egtablecimiento de la individualizada que Ila-

mamos tratado internacional. . .*?

35. LA DOCTRINA.— Se_da_el nombre de doctrina a los estudios

de cardcter cientifico que los juristas realizan acerca del derecho, ya séa

con el propésito puramente \tedrico de sistematizacion de sus preceptoy,

ya.con. la finalidad de nterpretar sus normas_ y sefialar las_reglas de su

aplicacién. Como la doctrina representa’el resultado de una activi

especulativa de los particulares; sus-conclusiones carecen de fuerza obli-

gatoria, por grande que sea el prestigio de aquéllos o profunda la influen-

cia que sus ideas ejerzan sobre el autor de la ley o las autoridades encar-

gadas de aplicarla. -

ee

La.doctrina puede, sin embargo, transformarse en fuente formal

del derecho en. virtud de una disposicién legislativa que le otorgue tal

caracter. Las opiniones de ciertos jurisconsultos ilustres de la Roma im-

‘perial, por ejemplo, eran obligatorias para e! juez, por disposicién expre-

sa del emperador. “Es practica constante, desde el emperador Tiberio

(42 a. C-37 d.C.), que los jurisconsultos més eminentes reciban del

emperador el jus respondendi, jus publice, populo respondendi, o sea

el derecho a emitir dictémenes obligatorios para el juez, para el judex

privatus nombrado en el proceso y para el magistrado. Siempre que el

responsum que exhiba una de las partes provenga de un jurista autori-

zado y que en él se guarden las formas de rigor —estar otorgado por

escrito y sellado—, el juez tiene que respetarlo en su sentencia, si no se

je presenta otro de diferente tenor, que retina idénticas condiciones, Es-

ta autoridad, de que en un principio sdlo gozaban las respuestas dadas

especialmente para un proceso, extiéndese luego, por via de costumbre,

a cualesquiera otras formuladas con anterioridad, prescindiéndose también

de la forma oficial y bastando que las opiniones se manifestasen en forma

de doctrina en las colecciones de responsa; consérvase noticia de un

+ Sobre el problema de las fuentes del derecho internacional, consultar: N. POLITIS,

Méthodes d'interpretation du droit international conventionnel; A. VERDROSS Les

principes généraux du droit comme source du droit des gens; CHARLES DE VISSCHER,

Contribution d l'étude des sources du droit intemational; G. SCELLE Essai sur les

sources formelles du droit international; en el Recuell Gény, tomo I.

% La facultad de celebrar tratados con las potencias oxtranferas pertenece en nuestro de-

recho al Presidente de la Repdblica (art. 89, fr. X de la Const, Federal). Los tratados internaclo-

‘alos colobrados par al Presidente debon ser sprobedos por el Senado (fr. 1 del artfeulo 76 cont

tucional),

LAS FUENTES FORMALES DEL ORDEN JURIDICO 7

rescripto del emperador Adriano (76-138 d.C.), en que se confirma ex-

presamente esta costumbre. Los dictamenes de los jurisconsultos privi-

legiados ~responsa prudentium— se convierten as{ en una especie de

fuente de derecho, y su virtud va comunicandose, poco a poco, a toda la

literatura juridica”.3#

* R, SOHM Instituciones de Derecho Privado Romano 17% edicién, trad. de W.

ROCES, pagina 83, :

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Capitulo III-el Dereco y Los Convencionalismos SocialesDocument11 pagesCapitulo III-el Dereco y Los Convencionalismos SocialesJose Victor Hernandez MoralesNo ratings yet

- Capitulo IV-PRINCIPALES ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHODocument15 pagesCapitulo IV-PRINCIPALES ACEPCIONES DE LA PALABRA DERECHOJose Victor Hernandez MoralesNo ratings yet

- Capitulo VI-CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICASDocument19 pagesCapitulo VI-CLASIFICACION DE LAS NORMAS JURIDICASJose Victor Hernandez MoralesNo ratings yet

- Capitulo I-Conceptos de Norma y Ley NaturalDocument12 pagesCapitulo I-Conceptos de Norma y Ley NaturalJose Victor Hernandez MoralesNo ratings yet