Professional Documents

Culture Documents

Makalah Penanganan Sshock

Makalah Penanganan Sshock

Uploaded by

harun0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views25 pagesOriginal Title

makalah penanganan sshock

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views25 pagesMakalah Penanganan Sshock

Makalah Penanganan Sshock

Uploaded by

harunCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 25

TERAPI CAI

AN PADA PASIEN SYOK

Oleh

dr, Kadek Agus Heryana Putra, Sp.An

I Komang Gede Triana Adiputra

DALAM RANGKA ME

GIKUTI KEPANITERAAN KLINIK MADYA,

BAGIAN / SMF ILMU ANESTESIOLOGI DAN REANIMASI

FK UNUD / RSUP SANGLAH DENPASAR

TAHUN 2017

BAB | PENDAHULUA!

BAB II TINJAUAN PUSTAKA........

2.1 Definisi Syok

22 Patofisiologi Syok,

2.3. Etiologi Syok

23.1 Syok Hipovolemik.

23.2 Syok Kandiogenik.

BAA — Syok Obstruktif

23.4 — Syok Distributif.....

2.4 Penatalaksanaaan Umum Syok.

2.5 Manajemen Cairan Pada Syok

25.1 Kompartemen Cairan Tubuh Manusi

25.2 Pemilihan Cairan Resusitasi

2.5.3. Pemantayan Hemodinantik ......

25.1 Terapi Cairan Pada Syok Hipovolemik....

25.2 Terapi Cuiran Pada Syok Sepsis... 19

BAB III SIMPULAN.

DAFTAR PUSTAKA...

BABI

PENDAHULUAN

Dalam kondisi normal, jumlah cairan dan elektrolit di dalam tubuh sclalu scimbang,

dimana asupaa ait dan elcktrolit akan dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Asupan air dan

elektrolit berasal dari makanan dan mimuman yang dikensumsi sehari-hani, sera didapatkan

dari hasil oksidasi di dalam tubuh, Air dikeluarkan di dalam tubuh dalam uni, tinja, dan

insensible water loss (IW1.) atau pengeluaran yang tidak disadari, seperti melalui pernapasan

dan keringat, Gangguan keseimbangan atau homeostasis air dan clektrolit horus segera

diterapi untuk mengembalikan keseimbangan air dan elcktrolit tersebut, dit

diperlukan untuk dilakukan terapi caitan. (Leksana, 2015)

ana dafam hal ini

Syok adalah sindrom klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam meneukupi kebutuhan

oksigen jaringan tubuh. Pada Kondisi syok; terjadi gangguan hemodinamik yung

menyebabkan tidak adekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan. Gangguan

hemodinamik tersebut dapat berupa penurunan tahanan vaskuler sitemik terutama di arteri,

berkurangnys darah bolik, penurunan pengisian ventrikel dan sangat kecilnya eurah jantung,

Gangguan faktor-faktor tersebut disebabkan oleh bermacam-macam proses baik primer pada

sistem kardiovaskuler, neurologis ataupun imunologis. (Hardisman, 2013)

‘Secara umum syok digolongkan menjadi beberapa Kategori berdasarkan penyebab,

yaitu: (1) Syok hipovolemik (dari kehilangan cairan internal maupun eksteral), (2) Syok

kardiogenik (pompa jantung terganggu, contohnya pada AML, kardiomiopati, miokarditis,

dan aritmia), (3) Syok obstruktif (hambatan sirkulasi menuju jantung, contohnya puda emboli

‘paru, tamponade jantung, atau pacumothorax), dan (4) Syok distributif (vasomotor tergangeu,

-contohnya pada sepsis dan anafilaksis) (Vineent & Backer, 2013)

Syok merupakan kondist yang sering ditemui pada pasien kei

pada sepertiva pasien yang dirawat di ICU, Syok sepsis, salalr satu bentuk syok distributive,

merupakon jenis syok yang paling sering ditemui pada pusien di ICU, diikuti syok

yang mana terjadi

kardiogenik, syok hipovolemik, dan syok distributive (Vincent & Backer, 2013)

Penanginan pasien syok memerlukan kerjasama multidisiplin berbagai bidang ilmu

kedokteran dan multi sektoral. Langkah awal penatalaksanagn syok adalah mengenal

diugnosis Klinis secara (lini, olch kurena manajemen syok harus memperhatikan“The Golden

Period”, yaitu jangka waktu dimana hipoksia sel belum menycbubkan “eummulative oxygen

deficit”, Secara empiris satu jam pertama sejak onset dari syok adalah batas waktw maksimal

untuk mengembalikan sirkulasi yang adekuat kembali(Suryano, 2008)

‘Tujuan penanganan tahap awal pada pasien syok adalah untuk mengembalikan perfusi

dan oksigenasi jaringan dengan memulihkan volume sirkulasi intravaskuler, Terapi cairan

paling penting pada syok distibutif Khususnya syok sepsis dan syok hipovolemik, yang

paling sering terjadi pada wauma, perdarahan, dan luka bakar, Pemberian eairan intravena

akan memperbaiki volume sirkulasi intravaskuler, meningkatkon curah jantung dan tekanan

dara, (Leksana, 2015)

‘Terapi cairan dan elektrolit adalah salah satu terapi yang sangat_menentukan

Keberhasilan penanganan pasien kritis, Dalam langkah-langkah resusitasi, langkah D (drug

and fluid treatment) dalam bantuan hidup lanjut, merupakan langkah yang penting secara

simultan dengan langkah - langkah yang lainny. Tindakan ini seringkali merupakan langkah

life saving pada pasien yang menderita kehilangan cairan yang banyak seperti perdarahan,

dehidrasi karena muntah, diate, dan atau lainnya.(Primanand:t, 2010)

24

a

BABII

TINJAUAN PUSTAKA,

Definisi Syok

Syok merupakan gambaran klinis kegagalan sirkulasi yang mengakibatkan

penggunaan oksigen seluler inadektat. Diagnosis syok dapat ditegakkan dengan

gejala Klinis, hemodinamik, dan biokimia yang dapat dibagi menjadi tiga Komponen;

Pertama, biasanya tetjadi hipotensi arterial sistemik, namvun derajat hipotensi yang

sedang dapat ditemui pada pasien dengan hipertenst kronis, Secara umum syok pada

orang dewasa ditandai dengan tekanan darah sistolik kurang dari 90 mmHg atau mean

arterial pressure kurang dari 70 mmilg- yang disertai dengan takikardi. Kedus,

terdapat gejala ktinis hipoperfusi jaringan yang terlihat pada tiga “window” dalam

tubuh; kulit (kulit yang dingin dan keriput akibat vasokonstriksi dan sianosis}, ginjal

¢produksi urin kurang dari 0,5 mi/kg/am), dan neurologis (perubshan status mental).

terdapat peningkatan laktat yang menunjukkan metabolisme oksigen seluler

yang abnormal. (Vincent & Backer, 2013)

Keti

Patofisiologi Syok

Syok dapat timbul akibat cmnpat mekanisme palofisiologis yang tidak selalu terpisah

satu sama lain, yaitu; (1) Hipovolemia (dari kehilangan cairan internal maupun

ceksternal), (2) Kardiogenik (¢.g AMI, kardiomiopati, miokarditis, dan aritmia), (3)

Obstruksi (c.g emboli par, tamponade jantung, atau pneumothorax), dan (4)

Distributif (e.g sepsis, anafitoksis).(Vinoent & Backer, 2013)

Karaktcristik syok cenderung berubah seiring dengan perjalanan penyakit

dengan derajat keparahan yang berbeda pada masing-masing stadiumnya, Secara

umum, syok digolongkan menjadi tiga stadium, yaitu; (1) Stadium kompensata

(compensated stage) dimana mekanisme kompensas| normal masih dapat

mengembalikan fungsi sirkulasi meskipun taspa intervensi dari luar; (2) Stadium

progresif (progressive stage) dimana syok akan cenderung memburuk dan dapat

mengakibatkan kematian jika tidak diterapi; dan (3) Stadium imeversible (irreversible

stage) dimana syok telah berkembang sedemikian rupa schingga segala terapi yang.

tersedia tidak dapat meneegah kematian,(Hall, 2006)

Pada stadium kompensata, mekanisme feedback negative tubuh masih dapit

mengembalikan: cardiac ouput dan tekanan arteri, Mekanisme feedhack tersebut

meliputi; barorecemtor reflex, reverse stress-relaxation response, respon iskemia

susunan saraf pusat, sckresi angiotensin ol¢h ginjal, sekresi vasapressin (ADH) oleh

kelenjar pituitari, Selain itu, terdapat mekanisme konapensasi untuk mengembalikan

volume intravascular seperti abserpsi air dalam jumilah besar dari salurtn cera, shift

cairan dari interstitial ke kapiler, konservasi air dan garam oleh ginjal, dan rasa haus

yang ilirasakan penderita.(Hall, 2006)

Reflek simpatik merupakan mekanisme pertama dalam pemutihan syok karena

teraktivasi sceara maksimal dalam 30 detik — 1 monit pertuma, Mekanisme

Kompensasi yang melibatkan angiotensin dan vasopressin, Serta reverse-sivess

relaxation memertukan waktu 10 menit ~ 1 jam untuk dapat merespon secara penuh;

fnamun mekanisme ini berperan besar dalam meningkatkan tekanan arteri otou /illing

pressure schingga meningkatkan cardiac output, Kemudian, mekanisme untuk

mengembalikan volume intravascular seperti absorpsi cairan dari saluran cema dan

fetensi cairan dan natrium pada ginjal memerlukan 1 — 4% jam untuk berfungsi

maksimal (Hall, 2006)

Syok yang berlanjut akan menimbulkan mekanisme feedback positifyang

menurunkan cardiac ompur sehingga menimbulkan syok progresif! (Gambar 1)

Mekanisme feedback positif tersebut meliputis

1. Cardiae depression

Pada penurunan tekanan arteri yang berat, terutama ickanan diastolic, uliran darah

coroner juga berkurang sehingga terjadi iskemia coroner. Hal ini semakin

memperlemah miokardium dan semakin meourunkan cardiac omtput

Kegagalan vasomotor

Ketika curah jantung menurun, aliran darah ke otak dan jantung umumnya

dipertahankan. Jika tekanan arteri turin cukup rendah, aliran darah ke otak mula

tergunggu dan aliran darah ke pusat vasomotor juga berkurang. Impuls yang

berkurang secara drastic dari pusat vasomotor dapat_menyebabkan semakin

{urunnya fekanap arteri dan kegagalan sirkulasi perifer yang progresif.

3. Penyumbatan pembulub darah kecil

Karena rendahaya aliran darah pada saat syok, metabolit-metabotit jaringan,

termasuk asam laktat dan karbonat tidak dapat dibersihkan dengan baik dan

konscnirasi lokalnya meningkal, Meningkatnya korisentrasi ion hydrogen dan

produk iskemik lain menyebabkan aglutinasi lokal dan pembentukan bekuan

dorah, Darah yang mengental di pembuluh-pembuluh halus ini disebut “sludge

blood”.

|. Peningkatan permeabilitas kepiler

Karena pada syok terjadi hipoksia kpiler dan kurangnya mutrient lain,

permeabilitas kapiler meningkat sehingya cairan dan protcin keluit ke jaringan.

Hal ini menyehabkan penurunan volume darah yang dapal memperparah syok

Pelepasan toksin dari jaringan iskemik,

Dalam keadaan syok, diduga terjadi pelepasan histamine, serotonin, dan enzim

jaringan yang menimbulkan penurunan fungsi sirkulast tebih Janjut. Penurunan

aliran darah ke usus juga dapat menyebabkan peningkatan pembentukan dan

absorpsi endotoxin yang. diproduksi bakteri gram negative pada usus, Toksia ini

menyebabkan peningkatan metabolisme intraseluler walaupun di saat yang sama

terjadi kekurangan nutrisi pada jaringan, Hal ini menimbulkan efek spesifik pada

tot juntung, dimana akan terjadi pesurunan curah jantung.

Gambar 2.1 Feedback positif pada syok progresif(Hall, 2006)

Jikae syok berlanjut sampai pada tahapan tertentu, transfusi ataw terapi lain

tidak mampu menyelamatkan hidup pasien; tahapan ini disebut sebagai irreversible

svok,Pada stadium inj tekanan arteri dan cardiac output dapat normal kembali untuk

beberupa waktu, namun sistem sirkulasi pada ski

iy akan terus memburuk, dan

kematian biasanya terjadi dalam beberapa menit atau jam,

Etiologi Syok

Syok Hipovolemik

Syok hipovolemik merupakan syok yang terjadi akibat berkurangnya volume plasma

di intravaskuler, Penyebab utama syok hipovelemik adalah pendarahan, dimana

pendarahan menurunkan filiiig pressure sirkulasi dan kemudian jugs menurunkan

venous return, (Hall, 2006} Penyebab syok hipovolemik lain adalah dehidrasi berat

oleh berbagai sebab seperti luka baker dan diare berat. (Hardisman, 2013)

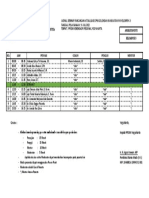

Dalam Klasifikasi ATLS, syok hipoyolemik dibagi atas 4 derajat betdasarkan

perkiraan hilangnya darah (Estimated! Blood Loss) yang digambarkan pada Taki-laki

dewasa dengan berat badan 70 kg (Tabet 1).

‘Tabel 1. Derajat Hipovelemi Berdasarkan EBL (ACS Commitees on Trauma, 2012}

; ~=<15% EBY 30-40% EBV 40%

Kehilangan darah

ml) (750-1500 mip (1500-2000 ml) (©2000 rl)

Frokwensi nadi S100 ximenit «100-120. xmenit—120-140-x/menit > 140-x/menit

“Tekanan darahy Normal Normil Mensrun Menuran

‘Normal aiau o

‘Vekanan nad " Menunan Menurun Meniunait

‘meningkat

Frekuensi papas 14-20x/menit___20-Mix/menit 0-0 x/inewit Sal ximenit

Froduksi urin 330 cejam 20-30 cezjam S15 cofjam ‘Oligourifarairi

ii isorieat

Blanes menial (a Cemax ingcer sete: Letwreis

asi

Koreksi awal Kristaloid “Kristaloid Kristaloid + darah-Kristalold + daralt

Gejata Kebilangan volume pala perdarahan Kelas 1 eenderung minimal,

‘Takikardia minimal biasanya terjadi dengan faju napas, tckanan darah, dan tekanan

adi dalam bates normal, Pada pasien tanpa pangguan lain, kehilangan darah pada

erajat ini tidak memerlukan penggantian karena mckanisme kempensasi tubuh

6

23.2

umumnya dapat mengembalikan volume darah dalam 24 jam,(ACS Commitees on

‘Trauma, 2012)

Pada loki-laki dewasa dengan berat badan 70 kg, kebilangan darah sejumlah

750-1500 mi tergolong sebagai perdarahan kelas I. Gejala Klinis yang muncul

‘meliputi takikardi, twkipneu, dan penurunan tekanan nadi, Penurunan tekanan nadi

umumnya disebabkan peningkatan tekanan darah diastolik akibat peningkatan jumlah

kaickolamin dalam sirkulasi. Tekanan darah.sistoll

uumumnya masih normal pada

fase awal syok hemoragik; oleh karena itu, monitoring tekanan nadi Iebih penting

dibandingkan tekanan darah sistolik. Gejala lain yang dapat diternui adalah perubahan

pada sistem saraf pusat seperti ansietas dan ketakutan(ACS Commitees on Trauma,

2012)

Perdarahan kelas IT hampir selalu ditandai dengan gejala penurunan perfusi,

termasuk takikardi, tokipneu, perubahan signifikan status mental, dan pentiranan

tekanan darah sistolik. Pada kasus tanpa komplikast, perdarahan sejumlah 30% dari

EBV (Estimated Blood Volume) merapakan jumlah minimal yang dapat menyebabkan

penurunan tekanan darah sistolik, Pada perdarahan kelas 1V, tekunan daral sistolik:

turun lebih jauh dan (ekanan nadi menjadi sangat sempit atau tekanan diatolik yang

tidak dapat diukur. Produksi urin pada Kategori ini sangat minimal, dan disertai

Penurunan status mental yang nyata4ACS Commitees on Trauma, 2012)

Syok Kardiogenik

Syok kardiogenik menupakan sindrom klinis akibat penurunan curdh jantuny yang

menyebabkan hipoksia jaringan dan volume intravaseul

yang adekuat, Pada syok

kandiogenik, terjadi perubahan hemodinamik sebagai berikut: (1) Penuranan curah

jantung (<2,2 L/menitim’), (2) Hipotensi sistolik arteri (<9 mmHg), dan (3)

Peningkatan tekanan akhir-diastolik ventrikel kiri (pulmonary capillary wegde

pressure (PCWP) >18 mmHy){Hochman & Ingbar, 2012)

Syok kordiogenik dapat terjadi akibat beberapa mekusisme yang menuninkan

ccurah jantung, yaitu

Disfungsi miokardium (gagal memompa) terutana karen komplikasi infiark

miokardium akut.

233

~ Pengisian diastolik venteikel yang tidak Kuat, antara lain takiaritmia,

tamponade jantung, tension pneumothorsk, emboli paru dan infark ventrikel

kanan,

= Curah jentung yang tidak adekuat, antara lain bradiaritmia, regurgitasi mitral

‘tau ruptur septum interventrikel(Chow JL, 2004)

Gambar 2, Syok Kardiogenik{Hochman & Ingbar, 2012)

Syok kardiogenik terjadi akibat penurunan kentraktilitas miokardium yang,

menimbulkan disfungsi fungsi sistolik dan diastolik jantung. (Gambor 2) Pada

disfungsi sistolik texjadi penurunan isi Sckuncup dan cura jantung yang berdampak

Iangsung terhadap perfusi sistemik. Selain efek langsung terhadop perfusi sistemik,

Penurunan curah jantung juga menurunkan perfusi arieri coroner sebingya terjacdli

iskemia dan kerusakan miokardium yang progresif. Disfungst diastolik berdampak

pada tekanan diastolik akhir ventrikel kiri dan Kongesti paru. Kendisi edema para

akan mempercepat terjadinya hipoksemia jaringan, termasuk pada miokardium.

(Hochman & Ingbar, 2012)

Syok Obstruktif

Syok obstruktif dischabkan oleh ketidakmampuun pasien dalam menghasilkan curah

jamuny yang cukup, walaupun volume intravaskuler dan kontraktilitas: miokardium

134

normal, Keadaan ini dikarenakan aliran darah keluar dari ventrikel terobstruksi secant

mekanik, Penyebab utama obstruksi adalah tamponade pericardium. (Chow JL, 2004)

Syok Distributif

Syok distributif adalah syok yang discbabkan olch maldistribusi volume sirkulast

darah pada tubuh, Ada tiga jenis syok distributif yaitu syok anafilaktik, syok sepsis

dan syok neurogenik, (Chow JL, 2004)

1

Syok anatilaktike

Syok snafilaktik adalah kejadian akut yang berpotensi fatal di mana terjadi reaksi

sistem multiorgan yang discbabkan oleh perilisan mediator kimia dari sel mast

dan basofil, Banyak pemicu yang menycbabkan terjadinya syok anafilaktik.

Makanan adalah pemicu yang paling umum terutama kacang, Selain makanan,

tetdapat obat-abatan (antibiotik, anestesi lokal, analgesik, opiate, dekiran, dan

media kontras), produk-produk biologis (darah, venom, vaksin, ekstrak alergen),

pengawet dan zat adiktif (metabisulfite, MSG) dan lain-lain (lateks dan idiopatik)

Syok sepsis

Syok sepsis tetap menjedi penyebab utama kesakitan dan kematian dalam

berbagai kasus. Infeksi saluran pernapasan dan saluran penecmaan merupakan

tempat yang paling sering terjadi sepsis, diikuti oleh saluran kemih dan infeks!

jaringan lunak, Setiap sistem organ cenderung terinfeksi oleh patogen tertentu.

Syok sepsis disebabkan Olch beberapa hal yaitu bakteri_gram_pasitif,

bakteri gram negatif, parasit dan jamur. Namun, penycbab paling sering adalah

bukteri, Bakteri gram positif adalah organisme utama yang menyebabkan sepsis.

Lalu bakteri gram negatif' menjadi patogen penting yang, menyebabkan sepsis

berat dan syok sepsis.

Syok neurogenik

Syok neurogenik adalah jenis syok distributif dimana terjadi suatu keadaan

hilangnya tonus atonom secant tb;

iba akibat dari cedera tulang belakang,

Syok neurogenik disebabkun oleh usdanya disfungsi sistem saraf otomom dengan

ddisfungsi ganigtia simpatis paravertebral yang mengineryasi segmen

torakolumbal, dimana bagian: ini merupakan persarafan yang berfungsi untuk

mempertahankan tonus pembulul drab perifer. Syok neurogenik disebabkin

oleh adanya cedera tulang belakaing, anestesi umum atau spinal, luka, dan

"

24

kecemasan. Pasien dengan cedera tulang belakang bagian servikal lebih mungkin

untuk berkembang menjadi syok neurogenik.(Chow JL, 2004)

Penatalaksanaaan Univam Syok

Pada pasien dengan syok, dukungan hemodinamik yang dini dan adekuat sangat

penting untuk mencegah disfungsi dan kegagalan organ. Resusitasi scharusnya segera

dilakukan meskipun investigasi penyebab syok masih berjalan. Ketika kausa syok

telah diketabui, penyebab tersebut_harus dikoreksi dengan cepat (eas kontrol

petdarahan, PCI pada sindrom coroner, thrombolysis atau: emnbolektomi pada emboli

pulmonal yang massif, dan pemberian antibiotic dan kontrol sumber infeksi pada syok

sseptik), (Vincent & Backer, 2013)

Manajemen awal syok terdiri atas tiga komponen penting yaitu ventilasi,

resusitasi cairan, dan pemberian agen vasoaktif, Pemberian oksigen sebaiknya dimulai

sesegera mungkin untuk meningkatkan hantaran oksigen dan mencegah hipertensi

pulmonal, Monitoring saturasi dengan pulse oximetry scringkali tidak reliabel akibat

terjadinya ‘vasokonstriksi perifer pada syok sehingga pasien seringkali memerlukun

pemeriksaan gas darah. Intubasi endotrakeal sebaiknya dilakukan untuk memberikan

ventilasi mekanik pada pasion dengan dyspnea berat, hinoksemia, atau asidosis

persisten (pH <7,30). Kelebihan penggunaan ventlasi mekenis adalah berkurangnya

axygen demand dari otot-otot bantu pemapasan dan mengurangi ofierlaad ventrikel

kiri dengan meningkatkan tekanan intratorakal, (Vincent & Backer, 2013)

Resusitasi cairn bertujyan untuk meningkatkun aliran darah mikrovaskuler

dan meningkatkan curah jantung. Hal ini bermanfaat pada semua jenis syok termasuk

syok kardiogen

intravascular efek

‘arena edema pada syok kardiogenik dapat menurunkan eairan

£ Pemberian cairan sebaiknya dimonitor dengan ketat, karena

pemberian cairan yang berlebihan dapat berakibat pada edema dan kensekuensi

lainnya. (Vincent & Backer, 2013)

Jika hipotensi memberat atau menetap setelah dilakukan pemberian cairan,

Penggunoan vasopressor seringkalidiperlukan.Agonis adrenergic merupakan lini

pertuma vasopressor karena onsetnya yang cepat, potensi yang tinggi, dan shaifife

yang rendah schingga memudubkan penyesuaian desis. Norephineprine merupakan

pilihan pertama yasopresser pada syok.dimana pemberiannye dapat meningkatkan

MAP yong signifikan dengan sedikit peningkaton pada laju nadi dan cura jantung.

lo

25

25.1

rikan antara 0,1-2 mey/kg/menit. (Vincent & Backer,

Manajemen Cairan Pada Syok

Kompartemen Cairan Tubuh Manusia

Tubuh manusia terdiri atas dua bagian utama, yaitu agian yany padat (40% berat

badan) dan bagian yang cair (60% berat badan). Bagian yang padat terdiri atas tulang,

kuku, rambut, ott, dan jaringan yang lain. Bagian yang cair merupakan bagian

terbesar, terdiri dari : cairan intraselular (40% berat badan ) dan cairan ekstraselular

(20% berat badan), Sedangkan cairan ekstraselular terdiri dari : cairan intravaskular

(5% berat badan) dan cairan interstitial (15% berat badan) dan cutran transelular

sekitar 1-3% berat badan yang meliputi sinovial, intraokuler dan lain ~ lain, Cairan

intrasetular dan ekstrasclular dipisahkan oleh membran semipermeabel.

i.

Cairan Intraselular

Cairan yang terkandung di dalam set disebut cairan intraseluler. Pada arang

dewasa, sekitar 2/3 dari eairan tubuhnya (40% dari berat badan) terdapat di

intraselular (sekitar 27 liter rata-rata untuk dewasa laki-laki dengan berat bedan 70

kg), sebaliknya pada bayi hanya setengah dari berat badannya merupakan cairan

infraselular. Ruang intraseluler merupakan ruang terhesar (& 25 liter) dimana

kalium mcrupakan kation terbesar, Oleh karcna itu cairan yang mengandung

atrium tidak didistribusi ke intraseluler,

Cairan ekstrasetular

Cairan yang berada di Iuar sel disebut cairan ekstraseluler. Jumlah rel

cekstrasclular berkurang seiring dengan hertambahnya usta, Pada bayi baru ahi,

Sekitur setengah dari cairan tubuh terdapat di ruang ekstraselular (lebih besar dari

f cairan

intraselulur), Perbandingan ini aksn berubah sesuai dengan perkembangan tubub,

sehingga pada dewasa cairan intaselular dua Kali dari eairan ekstraselular, Setelah

vusia 1 tahun, jumlah cairan ekstraselular tenunan satnpai sekitir sepertiza dari

volume total

Caitan ekstraselular dibagi menjadi

+ Cairan Interstitial

Cairan yang mengelilingi sel atau berada di amara sel dan ruany

intravaskuler termasuk dalam catran interstitial, sekitar (10-15% dari

cairan ektraselular}. Cairan limfe termasuk dalam volume interstitial

Relatif terhadap ukuran tubuh, volumenya sekitar 2 kali lipat pada bayi

yang baru Iahir dibandingkan dengan orang dewasa. Cairan interstisial

‘memifasilitasi transpor antara sel dan ruang intravaskuler, Selain air,

reang-ruang intertisial mengandung. elektrolit: dengan predeminan

Kation natrium dengan kensentrasi yang sama dengan mang

intavaskuler,

© Cairn tntravaskular

Merupakan cairan yang terkandung dalam pembuluh darah, misalnya

volume plasma, Rata-rata volume darah orang dewasa sekitar 5-6 liter,

Dimana 3 iiteraya merupakan plasma, sisanya terdin dari sel darah

merah, sé! darah putih dan platelet Sirkulasi mentransportasikan nutrisi

dan oksigen ke scl dan mengangkut hasil metabolisme dan

karbondioksida

252 Pemilihan Cairan Resusitasi

Cairan resusitasi yang ideal digunakon adalah eairan yang menghasilkan peningkatan

cairan intravascular yang bertahan Tama dan dapat diprediksi, memiliki komposisi

yang sedekat mungkin dengan cairan ekstraseluler, dimetabolisme dan diekskrest

sepenuhnya tanpa akumulasi pada jaringan, tidak memiliki efek samping metabolic

dan sistemik, dan cost-effective dalam hal meningkatkan outcome pada pasicn, Akan

tetapi, sampai saat ini tidak ada cairan dengan kurakter seperti cairan ideal di atas

yang tersedia untuk digunekun secara klinis. (Myburgh & Mythen, 2013)

4. Cairan Kristaloid

Cairan kristaloid dapat pindah menembus membrane semipermeable secara bebus.

Kadungannya adalah air dan berbagai clektrolit yang sifatnya isotonic dengan

cairan ekstrasel. Kristaloid yang berbahan dasar satin akan terdistribusi di dalam

rongga ckstrasel, scsuai dengan lokasi terdapamya natrium, Hanya sepertizs

cairan kristaloid yang akan tinggal di dalam pembuluh darah sementara sisanya

akan masuk ke dalm rongga interstitial, (Gaol, et al., 2014)

Larutan normal salin (NaCl 0.9%) metupakan jeais kristaloid yang paling

sering digunakan di seluruh dunia, Larutan salin mengandung natrium dan klorida

dengan konsentrasi yang sama, schingga isotonis dengan cairan ekstrascluler,

in adalah nol, sehingga pemberian satin

Strong ton differenée pada \arutan sal

dalam jumlah besar dapat menychabkan asidosis metabolic hiperkloremik.

(Myburgh & Mythen, 2013)

Kristaloid: dengan komposisi kimia mendekati cairan ekstrascluler disebut

cairan garam fisiologis atau “balanced

‘merupakan heberapa contoh cairan dalam Kategori ini. Jenis cairam ini relatif lebih

hipotonis terhadup cairan ckstraseluler karena memiliki konsentrasi natrium yang

lebih rendah, Pemberian cairan garam fisiologis secara berlebihan dapat

menimbulkan hiperlaktatemia, asidesis. metabolik, dan kardiotoksik (dengan

aasetat). (Myburgh & Mythen, 2013)

Karena risiko kelebihun atrium dan Klorida pada pemberian larutan sain

ger laktwt dan ringer ssetat

dalam jumlah besar, cuiran garam fisiologislebih dirckomendasikan pada pasien

yang menjalani pembedahan, pasien dengan trauma, dan pasion dengan

‘ketoasidosis diabetic, (Myburgh & Mythen, 2013)

‘Cairan Koloid

Cairan koloid tidak thereampur menjadi larutan sei

dan tidak dapat menembus

membrane semipermeable. Koloid cenderung, menetap dalam pembuluh darah

lebih lama dibanding kristaloid karena tidak dapat disaring secara langsung oleh

ginjal, Koloid dapat meningkatkan tekanan osmotic dan menarik cairan keluar

dari rongga interstitial ke dalam pembuluh darah. Koloid digunakan secara

sementara untuk mengganti komponen plasma arena tingal selama beberapa

saat dalam sirkulasi, Lama tinggal suatu koloid dalam pembulub darah bergantung,

pada berat dun ukurar molekul koloid. Jenis cairan koloid yang tersedia antara

lain Gelofusin, Dekstran, starch (HES), dan albumin, (Gaol, et al,, 2014)

Secara umum, penggunaan koloid diindikasikan pada; (1) Resusitasi eairan

pada pasion dengan deficit cairan intravascular berat (e.g syok. hemoragik)

sebelum transfuse darah dapat dilakukan, dan (2) resusitasi cairan pada pasien

dengan hipoalbuminemia berat tau keadaan yang dihubunpkan dengan

kehilangan protein dalam jumlab besar seperti pada luka bakar, Kolvid juga sering

digunakan beramoan dengan kristaloid jika kebutuhan cairang pengganti

melebihi 3.4 L sebelum transfusi, (Butterworth, et al., 2013)

Albumin (4-5%) dalam larutan salin dianggap sebagai eairan koloid rujukan,

Albumin merupekan cairan dengan biaya produksi dan distnbust yang mabal,

schingga hanya tersedlia secara terbatas di negara-negara berkembang, Beberupa

penelition menunjukkan bahwa tidak ads perbedaan outcome yang signifikan

13

aniara resusitasi dengan albumin atau cairan kristaloid(Mybureh & Mythen,

2013) Penclitian SAFE (saline versus albumin fluid evaluation)merupakan,

blinded RCT dengan sampel 6997 pasien dewasa yang dirawat di ICU untuk

mengetalui keamanan penygunaun albumin. Penelitian imi menunjukkan bahwa

tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal angka kematian dalam 28 hari

aniara resusitasi dengan albumin dengan eairah kristaloid (RR 0,99; 95% CL 0,91 -

1,09; P=0,87). Namun analisis lebih lanjut pada penelitian tersebut menunjukkan

Tesusitasi dengan albumin dihubungkan dengan penurunan resiko kematian datum

28 hari pada pasien dengan sepsis berat(OR 0.71; 95% Cl, 0,52 - 0,97, P = 0.03),

Penclitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan resuscitation

endpoints seperti MAP dan laju nadi yang. signifikan pada resusitasi dengan

albumin atau salin. Perbandingan volume albumin dengan salin yang diberikan

untuk mencapai yesuscftation endpoints tersebut 1:1.4(Myburgh & Mythen,

2013)

Hydroxyethy? Starch (HES) merupakan keloid berbahan dasar pati yang

tesproteksi dari hidrolisis. oleh amilase nonspesifik pada darah, sehingga

meningkatkan durasi ckspansi intravaskuler. Akan tetapi, hal ini membuat FES

cenderung terskumulasi di jaringan retikuloendotelial seperti kulit, liver, dan

Binjal. Dosis maksimal HES yang direkomend:

pada jaringan adalah 33-50 mike BB. HE

memiliki konsentrasi yang rendah (6%) dengan berat molekul 130 kD yang

tersedia dalam berbagai jenis cairan krisialoid pembawa, Pada blivided RCT

CHEST(Crisialloid versus Hydroxyethyl Starch Trial yang melibatkan 7000

kan untuk mencegah akumulasi

yang Saat ini sering digunakan

orang dewasa yang dirawat di ICU, didapatkan hasil buhwa tidak ado perbedaan

yang bermokna dalam hal angka kematian dalam 90 hari pada pasien yang

diresusitasi dengan HES dibanding salin (relative risk 1,06; 95% Cl, 0.96 - 1.18; P

0.26); nomun penggunaan HES dihubungkun dengan peningkatan yang

signifikan dalam hal penggunaan terapi pengganti ginjal, Pada penelitian ini juga

didapatkan bakwa perbandiagan volume HES dan kristaloid yang diberikan untuk

meneapai reseucitation endpoints adalah 1:1,3.

25.3) Pemantauan Hemodinamik

Pemantauan hemodinamik penting dilakukan pada pasien syok, terutama untuk

menilai respon terhadap terapi cairan, Secara teorit/s, terapi cairan bertujaan untuk

4

mencapai curdh jantung yang independen terhadap jprefoad, vamun hal ini sulit

dievaluasi secara klinis,(Vincent & Backer, 2013)

Respon pasien terhadap terapi cairan dapat dievaluasi dari beberapa parameter

klinis, seperti tanda vital dar perfusi serta oksigenasi perifer. Kembalit

darah, tckanan nadi dan Taju nadi menandakan perfusi malai membaik, Namun tanda-

ya tekanan

tanda tersebut tidak menggambarkan perfusi pada organ. Perbaikan status mental dan

sirkulasi kulit dapat menandakan perbaiken perfusi, namun tidak dapat dikuastifikasi.

Produksi urin merupakan indicator yang spesifik untuk perfiest ginjal, produksi urin

normal umumnya menandakan aliran darah ginjal yang eukup, Oleh karena itu,

produksi urin merupakan salah satu indicator utama yang dipantau selama resusitasi,

(ACS Commitees on Trauma, 2012)

Fluid challenge merupekan salah satu cara yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi respon terhadap terapi cairan tanpa menimbulkan komplikasi yung

berarti, Terdapat empat elemen dalam fluid challenge yang barus ditentukan

sebelumnya, yaitu: (1) Jenis eairan, (2) Kecepatan pemberian eairan, (3) Parameter

respon, dan (4) Batas keamanan pemberian cairan. (Vincent & Weil, 2006)

Cairan kristaloid sebanyak 300-S00 mi umumnya diberiken dalam 20-30

menit pada fluid challenge. Cairan sebaiknya diberikan dengan cepat untuk

menimbulkan respon yang cepat pula, namun tidak terlalu cepat untuk menghidari

munculnya stress response, Peningkatan tekunan arteri sistemik, penurunan laju nadi,

dan peningkatan produksi urin dapat dinilai sebagai respon terhadam terapi cairan,

Edema pulmonal kareaa gagal jantung kongestif merupakan. komplikasi paling, serius

dari terapi cairan, hal ini dapat dinilai dengan pengukuran central venous pressure

(CVP) pada pasien. (Vincent & Weil, 2006) Fluid challenge dapat diulang.

‘bobcrapakali jika diperlukan, namun harus segera dihentikan jika pasien tidak

‘imerespon untuk mencegah kelebihan cairan, (Vincent & Backer, 2013)

‘Tabel 2.Contoh Fluid! Chaliengepada pasien dengan bipotensi (Vincent & Weil, 2006)

Thiniee mins re

purest teases rr ae

Gre tl | Ge tw ori

Tobel 2 menunjukkan contoh /Puid challenge pada pasien hipotensi dengan

MAP 65 mmbg dan CVP 12 unig. Resusitasi cairan dilakukan dengan ringer laktat

dengan kecepatan 500m1/30 menit. Respon yang diharapkan adalah MAP 75 mmHg

dan batas keamanan yang digunakan adalah CVP.15 mmHg. Pada conteh pertama

(example 1), MAP ceoderung meningkat seiring peningkatan CVP sehinggs fluid

challenge dianggap berhasil dan terepi cairan dapat dilanjutkan. Pada contoh kedua

{example 2) MAP cenderung meningkat pada 10 menit pertama namun menurun

setelah 20 menit sementara CVP terus meningkat dan mencapai batas keamanan

(eafety limit) yaitu CVP 1S mmiig, sehingga fluid challenge dianggap gagal. (Vincent

& Weil, 2006)

Pada pasien dengan ventilasi mekanik, perubaban siklikal pada tekanan

intratoraks menimbulkan perubshon pada preload ventrikel. Peningkatan tekanan

intratoraks selama inspirasi menurunkan venous return dan penurinan lebih lanjut

pada i

hemodinanik yang dipengaruhi ventilusi ini menunjukkan bahwa pulse pressure

sekuncup dan tekanan nadi, Penelitian mengenai perubahan dinamis pada

variation dan stroke volume variation merupakan indikator respon terhadap terapi

cairan yang Sensitive dan spesifik, (Douglas & Walley, 2014)

Passive leg raising (PLR) merupakan salah satu altematif untuk menilai

respon hemodinamik terhadap pemberian cairan karena dapat digunakan sebagai

“selfvohune challenge”, Pada pasien dengan ventilator mekanik yang telah

teradaplasi dengan ventilatornya, perubshan stroke volume pada PLR ditemmukan

menimbulkan respon yung setara dengan pemberian 300 ml koloid. (Monnet &

Teboul, 2008)

Pada pasien dengan posisi 45" semirekumben, PLR dapat dilakukan dengan

merotasikan bed pasien sehingga tubub pasien berada pada posisi horizontal. Metode

ini membuat PLR dapat dilakukan dengan eepat tanpa memicu fleksi pangeul dan

16

perubahan posisi Kateter femoral, Hal ini penting mengingat maneuver pada PLR

sebisa mungkin mengindari munculnya stimulasi simpatik akibat nyeri. (Monnet &

Teboul, 2008)

PLR sebaiknya dilakukan dengan pemeriksaan/pemantauan,kardiovaskular

yang bersifut real-time dan mampu merekam perubahan hemodinamnik dalam 30-90

detik. Perubahon pada tekanon nadi arterial, descending aorta blood flaw, plse-

contour derived stroke volume telah digunakan untuk menilai respon terhadap PLR.

(Monnet & Teboul, 2008)

‘Terapi Cairan Pada Syok Hipovolemik

Pada syok hipovolemik, pemberian cairan bertujuan untuk ekspansi volume

intravaskuler dan mengembalikan venous return, Cairan awal yang dapat diberikan

adaluh cairan isotonik (¢.g normal salin dan ringer laktat) yang dihangatkan sebanyak

142 L untuk orang dewasa dan 20 ml/kg untuk pasien anakeanak. Jenis caitan ini

memberikan ckspansi vaskuler sementara dan lebih lanjut menstabilkan volume

vaskuler dengan mengisi Kehilangan cairan pada ruang, interstitial dan intraselular

(ACS Commitees on Trauma, 2012)

Tujuan resusitasi pada pasien dengan syok hipovolemik adalah untuk

mengembulikan perfusi pada target organ, Hi

ini dicapai dengun penggunaan eairan

restisitusi dan produk darah untuk mengganti volume intravaskuler yang hilang,

Namun, perl diingst bahwa jika tekanan darah naik terlalu cepat sebelum perdarahan

dapat dikontrol, perdahan yang lebih parah dapat terjadi, Penyeimbangan antara

perfusi target organ dengan risike perdarahan vlang dengan menerima tekonan darah

dibawah normal dinamai “permissive ypotension” tau “Aypotensive

resuscitation"(ACS Commitees on Trauma, 2012) Target MAP. dibawah 60-75

mmHg masih dapat diterima pada pasien dengan perdarahan akut tampa gangguan

is yang nyata dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan darah dan

koagulepati sampai perdarahan dapat dikomtrol, (Vincent & Backer, 2013)

Berdasarkan respon terhadap pemberian cairan awal, pasien digolongkan

sebagal: rapiel response, inansient response, dan imininal or no eespanse. (Tabel 2)

Pasien yang tergolong. sebagai rapid response umumnya kehilangan darah dalam

jumlalh yang minimal (<20% dari EBV) dan menespan dengan cepat terhadap

pemberian esiran awal, Pasien dalam Kategori’ int juga cenderung memiliki

W

hemodinamik yang stabil setelah terapi cairan awal dikurangi menjadi desis cumatan.

dan transfusi segera pads kategori ini, (ACS

Tidak ada indikasi bolus cairan resusita:

Commitees on Trauma, 2012)

Pasien dengan sransient response memespon terhadap pemberian eairan awal,

homun menunjukkan tanda-tanda perburukin perfusi seteloh terapi cairan dikurangs

menjadi dosis rumatan, Hal ini dapat menunjukkan resusitasi yang kairang memadai

atau proses perdarahan yang masih berlangsung. Pasien dalam katcgori ini umumnya

kehilangan darah sebanyak 20-40% dari EBV, sehinggn umumnya tranfusi darah dan

produk darah dapat diberikan. (ACS Commitees on Trauma, 2012)

‘Transfusi darah dapat dipertimbangkan pada pada pasien dengan perdarahan

yang mosih berlangsung dan kadar hemoglobin 10 mg/dL. Pasien yang teresusitast

umumnya mengalami koagulopati akibat tidak adanya faktor pembekuan pada cairan

kristaloid dan PRC yang diberikan selama resusitasi. Pemberian dini komponen darah

(FFP dan TC) dengan rasio FFP:PRC mendekati 1:1 terbukti meningkatkan survival

padapasien dengan syok hemoragik. (Maier, 2012)

Pasien dengan minimal or na response umumnyatidak merespon terhadap

pemberian cairan owal, Hal ini menunjukkon diperlukannya terapi definitive (eg

operasi atau embolisasi) untuk mengchentikan perdarshan, Pada beberapi kasus

kegagalan dalam merespon juga dapat disehabkan gangguan pada jantung. akibat

trauma tumpul jantung, tamponade jantung, dan tensian preumothorax. Syak non-

hemoragik harus dipertimbangan sebagai diagnosis banding pada pasien dalam

kategori ini, (ACS Commitees on Trauma, 2012)

‘Tabel 3. Respon Terhadap Pemberian Caitan Awal(ACS Commitecs on Trauma, 2012)

APIO RESPONSE | TRANSIENT RESPONSE MINIMAL OR WO RESPONSE

Wiad ges Fetus 19 nowmal

eran ance

‘Etimated Meo Dons Meat

tame20m)

tow oe to mode Moder 35 bide to rin

severe 5051)

Wee for mare crpatont

x eae ror

[pe tes wen | Teese

= a

eae e

‘25.2 Terapi Cairan Pada Syok Sepsis

Sepsis berat dan syok sepsis merupakan guangguan yang sering dihadapi oleh Klinisi di

ICU, Pada pasien dengan sepsis berat dan syok sepsis umumaya nengalimi

Penurunan efektivitas sirkulasi arterial akibat vasodilatasi bersamaan dengan

terjadinya gangguan cardiae oupni. Penatalsksanaan syok septik menggunakan

‘manajemen kamprehensif untuk mempeshaiki outcome, yaitu protacol EGDT (Early

Goals Directed Therapy), Penataloksanaun syok sepsis dengan resusitasi cairan dini

secara EDGT telah terbukti menurunkan angka disfungsi organ dan mortalitas rumah

‘sokit dibandingkan dengan terapi standar, Selain itu EDGT juga dikaitkan dengan

lama petawatan di rumah sakitdan biaya perawatan yang lebih minimal. Prioritas

utama pada EDGT adalah stabilisasi jalan napas dan perapasan, Protokol EGDT

dimnulai dengan bolus 20 mL/kg bb krisialoid atau koloid diberikan dalam Kurun

waktu 30 menit untuk mencapai CVP 8-12 mmHg. Jika MAP kurang dati 65 mmHg,

diberikan vasopressor, dan MAP. yang lebih dari 90 mmHg, diberikan vasodilator

sampai mencapai 90 mmHg atau kurang, Jika saturasi oksigen vena sentral (SovO2)

kurung dari 70% dan kadar hematokrit < 30%, diberikan sel darah merah yang

dimampatkan (PRC). Apabils sotelah diberikan tranfusi PRC kadar SevO2 masih <

70%, diberikan inotropic dobutamin mulai dengan dosis 2,Suwkubb per menit, Dosis

tersebut dapat dinaikkan 2,5 pgkgbb per menit setiap 30: menit sumpai SevO2

meneapai 70 persen atau lebih ataw sampai dosis maksimal 20 jug/kbb per menit.

Dosis dobutamin diturunkan ataupun dihentikan jika MAP kurang dari 63 mmHg atau

jika denyut jantung diotas 120 kali per menit, Untuk mengurangi konsumsi oksigen,

pasion dengan kondisi hemodinamik yang belum optimal diberikan ventilasi mekanik

dan sedatif. (Widyanti, é1 al., 2012)

Pemilihan cairan resusitasi pada syok septik juga masih menjadi topik yang

kontroversial, Kristaloid cenderung lebih murah, dengan cepat mengisi kompartemen

intravascular don ekstravaskular, meningkatkan perfusi target orga, dan merniliki

risiko reaksi anafilaktoid yang minimal. Sementara koloid dengan capat

menirigkatkan volume intravascular dan tekanan onkotik, dengan demikian resusitasi

dapat memerlukan waktu dan volume eairan yang tebih sedikit. Resusitasi dengan

Koloid dapat meningkatkan transport oksigen, Konraktilitas miokardium, dan curah

Jantung, Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa HES. yang merupakan

salah satu jenis koloid meningkatkan risike kematian dan diperlukannys terapi

pengganti ginjal dibanding penggunaan kristaloid, Penggunaan albumin dibanding

kristaloid pada resusitasi di pasien ICU memiliki risiko kegagalan target organ, waktu

rawat di ICU, terapi pengganti ginjal, dan kematian yang suma. Akan tetapi, analisis

subgroup pada pasicn dengan sepsis berat menunjukkan risiko kematian yang lebih

rendah, (Douglas & Walley, 2014)

BABII

SIMPULAN

Syok adalah sindrom Klinis akibat kegagalan sirkulasi dalam mencukupi kebutuhan oksigen

Jjaringan tubuh, Pada kondisi syok, terjadi ganyguan hemedinamik yang menyebabkan tidak

edekuatnya hantaran oksigen dan perfusi jaringan, Diagnosis syok dapat ditegakkan dengan

eit ki

hemodinamik, dan biokimia yang meliputi hipotensi, takikardi, penurunan

‘perfusi pada kulit, penurunan produksi urin, perubahan status mental dan. kadar asam laktat

pada darah.

Secari umum syok digolongkan menjadi beberapa kategori berelasarkan penyebab,

itu: (1) Syok hipovolemik (dari kehilangan cuirun internal maupun ekstemal), (2) Syek

Aardiogenik (pompa jantung terganggu, contohnya pada AMI, kardiomiopati, miokarditis,

"dap aritmnia), (3) Syok obsiruktif (hambatan sirkulasi menuju jantung, contohnya pada emboli

‘pant, tomponade jantung, atau pneumothorax), dan (4) Syok distributif (vasomotor tergangeu,

-contolinya pada sepsis dan anafilaksis),

‘Terapi cairan pada syok bertujuan untuk memperbaiki aliran mikrovaskular dan

atkan curah jantung dan merupakan bagian esensial dari terapi pada semua j

Akan (ctapi, terapi cairan harus dimonitor dengan ketat, karena pemberian cairan tertalu

meningkatkan risiko edema dengan kensekuensinya yang tidak diinginkan,

DAFTAR PUSTAKA

ACS Commitees on Trauma, 2012. Advanced Trauma Life Suppart (ATES) Student Course

Manual. 9h ed, Chicago: American College of Surgcons,

Butterworth, J. F., Mackey, D.C. & Wasnick. J.D, 2013. Morgan & Mikhail's Clinical

Anesthesiology, Sth ed. New York: McGraw-Hill,

‘Chow JL, BK. a. B, L., 2004, Critica! Care Handbook of the Massachusetts General Hospital,

rd od. US: Lippincott Williams & Wilkins

“Douglas, J. J. & Walley, K. R. 2014, Fluid choices impact outcome in septic shack. Current

Opinion Critical Care, Issue 20, pp. 378-384.

‘Gaol, H.L., Tanto, C..& Pryambodho, 2014. Terapi Cainm. In: C. Tando, F. Liwang, 8. Hanifati

AE. A. Pridipta, eds. Kapita Selektu Kesdokieran. Jakiirta: Media Aesculapius, pp. 561-564.

‘Hall, J. B., 2006, Guytan's Teubook of Medicad Physialogy. | cd. Philadelpia: Elsevier.

‘Hardisman, 2013. Memahamti Patofisiologi dan Aspek Klinis Syok Hipovolemik: Update dan

svewar, diurnal Kesehatan Andatas, U3), pp. 178-182.

shnan, J. $. & Ingbar, D. H., 2012. Cardiogenie Shock and Pulmonary edema, In; D. L.

‘Longo, et al. cds. Harrison's Principle of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill, pp. 2232-

2237.

‘Leksuna, Ery, 2015. Dehidrasi dan Syok. Cermin Dunia Kedokteran, Volume 42, Issue 5, pp

1-395

Maier, R.V., 2012. Approsch to The Patient With Shock, In: D. L. Longo, et al. ects. Harrison's

“Principles of Incernat Medicine. New York: MeGraw-Mill, pp, 2215-2222.

“Mangku, G. & Senapathi, TG. A. 2010. Bukir Afar Mma Anestesia dan Reanimasi, 1st ed,

Jakarta: Indeks,

“Monnet, X. & Teboul, J.-L, 2008, Passive Ley Raising. Jiitensive Care Medicine, Volume 34,

p> 659-663,

‘Myburgh, J. A. & Mythen, M.

i a, E., 2010, Terapi Cairan Pada Syok. Universitas Sumatera Utaru, pps 1-42.

B., 2008, Diagnosis dan Penatalaksanaan Syok Pada Dewasa. Clinica! Updates, pp. 44

2013. Resuscitation Fluids, NEJM , Issue 369, pp. 1243-1251,

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- 5 Fab 8 Ac 66 F 02 C 7099 FC 51 Eb 0Document1 page5 Fab 8 Ac 66 F 02 C 7099 FC 51 Eb 0Bima PerwirayudaNo ratings yet

- Tension Headache RevisiDocument1 pageTension Headache RevisiBima PerwirayudaNo ratings yet

- Ijazah AsliDocument1 pageIjazah AsliBima PerwirayudaNo ratings yet

- 5 Facb 1 BD 6 F 02 C 7099 FC 52048Document1 page5 Facb 1 BD 6 F 02 C 7099 FC 52048Bima PerwirayudaNo ratings yet

- FR New - For MergeDocument132 pagesFR New - For MergeBima PerwirayudaNo ratings yet

- Asyncrounus Agenda 1: Tugas 1 Selasa, 21 Juni 2022: Latsar Cpns Golongan Iii Angkatan Xvii Kelompok 4Document4 pagesAsyncrounus Agenda 1: Tugas 1 Selasa, 21 Juni 2022: Latsar Cpns Golongan Iii Angkatan Xvii Kelompok 4Bima PerwirayudaNo ratings yet

- Seminar Ra Gol III A. Xvii-3-1Document1 pageSeminar Ra Gol III A. Xvii-3-1Bima PerwirayudaNo ratings yet

- Pemberitahuan Habituasi G4Document4 pagesPemberitahuan Habituasi G4Bima PerwirayudaNo ratings yet

- Perwal 70 Tahun 2021 Uptd DinkesDocument9 pagesPerwal 70 Tahun 2021 Uptd DinkesBima PerwirayudaNo ratings yet

- Template RA New OKDocument20 pagesTemplate RA New OKBima PerwirayudaNo ratings yet

- Kartu Tanda Peserta Ujian Kartu Tanda Peserta UjianDocument1 pageKartu Tanda Peserta Ujian Kartu Tanda Peserta UjianBima PerwirayudaNo ratings yet

- Certificate: Presented ToDocument1 pageCertificate: Presented ToBima PerwirayudaNo ratings yet

- Referat Tumor Ginjal Rod FixDocument18 pagesReferat Tumor Ginjal Rod FixBima PerwirayudaNo ratings yet

- Soal TO AIPKI 7 April 2018Document95 pagesSoal TO AIPKI 7 April 2018Bima PerwirayudaNo ratings yet

- 5faa2bc56f02c709a8c4f006 PDFDocument1 page5faa2bc56f02c709a8c4f006 PDFBima PerwirayudaNo ratings yet

- Anamnesis Mata PDFDocument15 pagesAnamnesis Mata PDFBima PerwirayudaNo ratings yet