Professional Documents

Culture Documents

Memotech Productique Mec - Copie

Memotech Productique Mec - Copie

Uploaded by

youssefsaissihassani550 ratings0% found this document useful (0 votes)

43 views50 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

43 views50 pagesMemotech Productique Mec - Copie

Memotech Productique Mec - Copie

Uploaded by

youssefsaissihassani55Copyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 50

Lycée Professionnel.- CFA

memnterh

M. Bonte

R. Bourgeois

R. Cognet

[a Préparation

i

| Cont

| saad

il]

|

|

Documents

= techniques

1.1. Documents techniques

de l'entreprise

1.1.1. Cycle du produit - Fabrication

en série

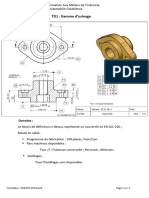

.2. Dessin d’ensemble

3. Nomenclature

4. Dessin de définition

5. Nomenclature des phases

6.

J.

11

I

1.1.

11

1.1.6. Contrat de phase

1.1.7. Carte de controle

Décodage du dessin technique

1. Décodage des formes

2. Décodage des spécifications

3. Désignations normalisées

des matériaux

1.2.

1.2

1.2.

14

1.3. Contrat de phase

1.3.1. Contenu du contrat de phase

1.3.2. Contrat de phase sur

machine-outil conventionnelle

1.3.3. Contrat de phase sur machine-

outil a commande numérique

1.4. Cotation de fabrication

1.4.1, Regles

1.4.2, Méthode vectorielle de détermi

nation des cotes de fabrication

Préparation

du poste d’usinage

Machines-outils

-1, Axes normalisés

.2. Architecture d’une machine-outil

.3. Types de machines

2.2. Relation piéce - porte-pidce

—+ machine

2.2.1. Liaisons mécaniques entre

solides

34

34

35

46

46

Liaison piéce/porte-piéces

. Liaison piéce/machine

2.3. Relation outil + porte-outil

—+ machine

2.3.1. Notions de circuit géométrique

2.3.2. Circuits géométriques en fraisage

2.3.3. Circuits géomeétriques en tournage

2.3.4. Circuits géométriques en pergage

2.35. Porte-outil modulaire

2.4. Données des réglages

du couple outil/pigce

2.4.1, Réglages cinématiques

des mouvements générateurs

2.4.2. Grandeurs géométriques

2.5. Préparation d’une machine-

outil a commande numérique

2.5.1. Procédure de mise en ceuvre

2.5.2. Prises d'origine machine

2.5.3. Origine piece

2.5.4. Origine programme

2.5.5. Jauge d’outil

2.5.6. Notions de point courant

2.5.7. Notions de programmation

2.6. Sécurité

2.6.1. Prévention des risques

professionnels

2.6.2. Fiches de poste

2.6.3. Comité d’hygiéne, de sécurité

et des conditions de travail

6.4. Machines et équipements de travail

2

2.6.5. Dispositifs de protection

2.6.6. Installation et protection

d'une perceuse

2.6.7. Installation et protection d'un tour

2.6.8. Installation et protection d'une

fraiseuse

2.7. Maintenance de premier niveau

2.7.1. Regles générales

2.7.2. Organisation de la maintenance

2.7.3. Maintenance préventive

2.7.4. Procédures

63

63

64

65

66

67

68

68

n

389

93

94

95

96

96

96

97

98

Saisie du besoin

Etude de la faisabilité — Cahier

f

Avant-projet de conception fonctionnal

Dessin

smble

[éalisation du dossier projet |—>

+

nomenclature

‘Commercialisation

Mise en service du produit

Remarque : le nombre important de documents se justifie par l'organisation complexe des grandes

unités de production. Dans de petites entreprises ou dans des ateliers de prototypage, de mainte-

nance curative (réparation selon modéle), un ouvrier qualifié peut étre amene a réaliser un usinage

2 partir d'un relevé succinct d'informations (schema, prise de mesures sur modeéle....). Seuls sa

grande expérience du métier et son niveau professionnel lui permettront d’obteni

‘conforme aux contraintes fonctionnelles de la piece réalisée.

in d’ensemble constitue le document de base du dossi

nnement du s\

jet technique.

projet. II permet la compréhension

systéme considéré et précise la disposition des piéces et leurs li

nomenclature pré-

la désignation de

les piéces de

jet technique ainsi

leur matiére, leur

bre et les référen-

des piéces normali-

1 [Levier de mancouvre Fie BB

13] 7 [vis CHEM 6-10)

12| 2 [Boule lisse Bal 20- M6 |

11 3 | Vis de pression a téton court NEE@?-1e2_[HCM5-16 |

10] 7 | Rondelle de serrage E68

9 [1 [Axe de mancuvre [E335 |

8 [71 [Vis de fixation £335) |

7 [2 [Plaquette de serrage en vé cao A

6 | 2 | Plaquette de serrage pate cao i

5 | 2 [Barre de guidage Fire B12 |

4/1 [Fasque S25 |

3 [1 [Vis de manceuvre x E335, 3

2 [1 [Mors mobile S275 ;

1] 1 [Mors fixe» FeL 250 | Maid Subiee

Rp] Désignation Matiére | Observation | Réferenc 1

a@

Format: At ETAU DE TABLE

Echolle 1:3

|Dessiné par |

Le dessin de définition est un dessin extrait du dessin d’ensemble. II précise toutes les tol

(ou spécifications) dimensionnelles et géométriques (cotation fonctionnelle) nécessaires

fonctionnement de la piéce dans l'ensemble. C’est un document de base (contrat 4 respecter

la réalisation du dossier industriel.

ily a autant de dessins de definition que de pieces a réaliser.

2 [1 | Mors mobile ‘$275,

[Rp [Nb] Désignation ‘Matiére [Observation [Référence

ae

Format: Ad ETAU DE TABLE

Echelle

[Dessing par

Le:

La nomenclature des phases est un document élaboré au bureau des méthodes. I! contient |

semble ordonné des phases pour la réalisation de la piece. Ce document est obtenu a partit

l'avant-projet d’étude de fabrication (APEF), lorsque ce dernier est validé.

10

p. 28),

Phase n* 30

contrat de phase définit chaque phase de la nomenclature. C’est le document de référence de

informations qu’il contient permettent le réglage du poste de travail et la conduite de lusinage

Ensemble: Etau do table

Piece: Mors mobile 1

Matiére: $275

Programme

Mise en poston

~ Appui plan 1-2-3,

= Appuilingsre 4-5

Mainten par brides

Butoe aux offort (6)

301 Surfacage en

inion de,

mn

‘Machine-outil: Fraiseuse verticale

carte de contréle est un document d'aide a la décision permettant d’enregistrer les résultats des

roles réalisés par l'opérateur sur le poste de travail,

util permet de visualiser la variabilité du procédé et de déterminer les moments opportuns

un réglage éventuel (voir p. 179).

1.2, DECODAGE DU DESSIN TECHNIQUE

1.2.1. DECODAGE DES FORMES

ELEMENTS

DE BASE

UES ALA

PIECE

VOLUME

V: volume (parallélépipede) 4

Le volume est un élément géométrique défi

sant les formes de la piéce.

Il est limite par des surfaces (planes,

driques...} extérieures ou intérieures.

SURFACE

S,: surface élémentaire plane

La surface élémentaire est un élément géo

trique généré de maniere indépendante sur

machine-outi

S, + S,: surfaces associées composées

deux Surfaces planes perpendiculaires,

Les surfaces associées sont des éléments o6

métriques générés en association sur ul

machine-outl

S,

LIGNE j

d: droite d'intersection des surfaces

planes §, et S,.

La droite est un élément géométrique pouvant

matérialiser l'axe d'un repere.

a lf Aue

8,

r POINT

P: point d’intersection des droites dyd,

Sy dans la surface plane S,.

ts

% Le point est un élément géométrique pouvant

matérialiser lorigine d'un repére (exemple: ori-

> gine programme en commande numérique).

4;

12

VOLUMES ELEMENTAIRES

ELEMENTS GEOMETRIQUES DE BASE

Parallélépipade

Décodage des formes

Volume limité par

six surfaces planes

Volume limité par

six surfaces planes

lies entre elles par liges par les

les spécifications spécifications

dimensionnelles ensionnelles

C=L=h A,

Cylindre Céne droit de révolution

Solide limité par Solide limité par

une surface une surface

cylindrique Dd

et deux surfaces

planes distantes

de het perpendi-

culaires a l'axe,

conique (2 D, 2 d)

et deux surfaces

planes distantes

de h et perpendi-

culaires a axe.

‘SURFACES ELEMENTAIRES

Surface plane & contour rectangulaire

Surface plane a contour circulaire

Obtenue en faisant

Obtenue, par Se

exemple, en ‘tourner une droite ‘

déplagant une perpengiculairement

droite sur une autre A ‘une autre (axe)

parallélement si

elle-méme. a io

Surface cylindrique (Iatérale) Surface conique (latérale)

Obtenue, par Obtenve en faisant

exemple, en faisant

tourner une droite

parallalement 8 une

autre (axe).

tourner une droite

inolinée par rapport

une autre (axe).

Intersection des

deux surfaces

planes P, et P,.

Intersection d'une

surface plane P,

contenant 'axe

et d'une surface

cylindrique Cyl,

P,

contenant

axe

Cercle

Intersection d'une

surface plane Py

perpendiculaire (1)

al'axe et d'une

surface cylindrique

Cyl,.

Intersection d'une

surface plane P

contenant I'axe et

dune surface de

révolution

quelconque.

contenant

axe

Remarque : les lignes con:

des générations de surface (voir p. 100).

ent les éléments géométriques de base pour la ~a a

13

ALESAGE

Surface cylindrique inté-

ieure de diamétre précis

défini selon normes ISO

Surface cylindrique inté-

eure terminée par une

surface conique a 120°.

bylindre de révolution de

jiamétre précis s‘ajustant

'alésage (norme ISO)

oir p. 23

Conicité C on %

de supprimer une ardte

ve (sécurité,

Surface plane coupant un

cylindre droit de révolution

parallélement a son axe.

MEPLAT

drique

Logement de forme cylin-

en général, a«noyer »une

téte de vis CHC.

LAMAGE

fond plat destiné,

rieure

pour «

vis FS,

Surface conique inté-

FRAISURE

utilisée, en général,

noyer » une tate de

FHC.

Forme

fac

s

oy

fact

EPAULEMENT

général, de deux surfaces

planes (2) ou d'une sur-

‘tement perpen

composée, en

ylindrique

e plane (1)

16

dimension pour loger, par

exemple, un circlips,

(1)DEGAGEMENT — | (1) (1 bis

it évidement réalisé ~

intersection de deux )

ifaces pour assurer la {

liaison >)

(2) GORGE

Dégagement de petite

2 a

ENCOCHE

Entaille en forme de vé.

LANGUETTE

‘ou TENON

Tenon de grande longueur

sjustant sur une rainure

pour assurer une liaison

glissiére.

RAINURES

Entailles de différentes

formes et de différentes

dimensions selon le réle

fonctionnel.

(1) Rainure de clavetage.

(2) Rainure recevant un

tenon ou une languette.

{ou trou oblong,

ou lumiére)

Cavité composée de deux

surfaces planes paral-

les raccordées par

deux demi-surfaces cylin-

driques.

FILETAGE

Surface hélicoidale exté-

eure utilise avec un

—

Représentation

réalle

ARRONDI (1)

et CONGE (2)

Portion de surface cylin-

drique

*supprimant une aréte

vive (1),

sraccordant deux sur-

iéces

Volume en saillie permet-

tant de limiter impo

tance d'une surf

usinge sur des pidces

moulées.

NERVURE

En général, volume a base

triangulaire rapporté ou

moulé sur une piéce afin

d'augmenter sa rigidité.

CHAMBRAGE

Evidement intérieur per-

‘mettant de réduire la lon-

‘queur de portée d'un alé-

sage.

Qa

EVIDEMENT

CIRCULAIRE (1)

Dégagement permettant

de réduire la longueur de

portée d’un arbre (peut

tre également usiné).

EVIDEMENT

SUR SEMELLE (2)

Dégagement permettant

de réduire létendue dela

surface d'appui.

i

18

DAGE DES SPECIFICATIONS

CENTREUR

roy,

fugost générale"

C[L]o 005] F,

Col a0 [c, = © [Echelle 1:1

om

@12e9

aay

B13"

857g

1 +99 a 45°—0,5 *9° a 45°

bere

CLS 0.05],

CJ] os],

(c,JO[ So, [c,

mai

Décodage du dessin technique

MORS MOBILE

BLT

= © [Echelle 1:7

TABLEAU

D'DENTIF-

CATION

DES

SPECIFICA-

TIONS

20

‘Spécifications geométriques

| geiiosce

Forme

Orientation

Position

Spécifications dimensionnelles

Sous-multiples du millimetre

L'unité de base de longueur en productique est le millimétre : mm.

Toutes les dimensions et les intervalles de tolérance (hors tolérancement ISO, voir

p. 22-23) liés a une spécification dimensionnelle sont exprimés a partir de cette unité.

Décodage des spécifications

we : Milliéme

mum Dixiéme | Centizme | Midiom

ie 1mm f

SEEN 0,1 mm 0 1

or 0,01 mm 0 0 1

0,001 mm 0 0 0 1

Exemples d’application (extrait du mors mobile ci-contre)

Spécification | Dimension Intervalle Dimension Dimension

dimensionnelle| nominale | detolérance | _maximale minimale

20 =895 20mm Oimm | 20,05mm | 19,95mm | 20mm

5°37 5mm 0,2 mm 5.2mm 5mm 5.1mm

‘Spécification liant Spécification liant

une surface plane a une autre tun axe a une surface plane

Exemple:5 Exemple : 20

AA

‘DECODAGE renee

‘DES

‘SPECIFI-

|| cations

| | pimension-

INELLES

| | couRANTEs Axa de,

Pour respecter la spécification, la surface

F, doit étre comprise entre deux plans

paralléles, situés au minimum a5 mm de

la surface F, et distants de 0,2 mm.

Pour respecter la spécification, I'axe de C,

doit étre compris entre deux droites,

coplanaires au plan de coupe AA, paral-

lales et situées au minimum a 19,95 de la

surface F, et distantes de 0,1 mm.

| ee

21

Décodage du dessin technique

Les valeurs limites (exprimées en microns : 0,001 mm) de la position de I'intervalle

de tolérance par rapport a la dimension nominale sont extraites des tableaux de tolé-

rancement.

Déemarche d’exploitation des tableaux de tolérancement

Exemples :

© 12H8 (mors mobile, p. 20)

® Choisir dans le tableau correspondant (alésage ou arbre) la désignation de

la spécification dimensionnelle : H8.

Choisir le palior de dimensions en fonction de la valeur nominale de la spé-

TOLERANCES &) cification dimensionnelle : 12.

DEFINIES

oe | A intersection des fléches, lire les valeurs limites aI de I'intervaile de

180 tolérance,

@ 12e9 (centreur, p. 19)

Spécification | Dimension | Intervalle | Dimension it

dimensionnelle) _nominale | detolérance | _maximale | minimale

12H 12mm_| 0,027 mm | 12,027mm | 12mm_| 12,0135 mm|

2 12e9 12mm_| 0,043 mm | 11,968 mm | 11,925 mm | 11,9465 mm|

TOLERANCEMENT DES ALESAGES

Dimension |

moyeni

de dimensions en mm

~s

| aléseg [> 3 6 10

a +6{ +8] +9] +11] +13] +16] +19] +22] +25

+10) +12] +15] +18] +21/ +25[ +30] +35] +40

a id +14] +18[ +22 +33| +30] +46] +54] +63

0 0 0 0 0 0 0 0

i +25| +30] +36{ +43[ +52| +62] +74] +87| +110] +115

0 0 0 0 0 0 0 0 0

+40| +48/ +58/ +70] +84] +100] +120] +140] +160] +185

Ja 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ie +60| +75| +90] +110] +130 +160| +190] +220| +250] +290

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hig [+100] +120 | +150] + 180] +210] +250] +300] +350] +400 | + 460

of 0 0 0 0 0 0 0 0

Hig [+140] + 180] +220] +270] +330] +390] +460 | +540 | + 630] +720

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Js13 70] =90/ +110] +135] +165] = 195] +230] +270| +315| +360

22

Décodage des spécifications

TOLERANCEMENT DES ARBRES

Paliers de dimensions en mm

3 6 wo | | 0 | % | oo | 10 | 10

a | o | 0

-40| -s0| -60

=73 | -89 | = 106 | -126 | - 148 | - 172

=40 | =50 | -60[ -72| —85| -100

=92 | = 112 | = 134 | - 159 | — 185 | —215

=20 | =25 | -30

=33[ —41| —49

=20 | =25 | -30 iS.

=4i| =50| -60| -71| -s3| 96

=20 | =25 | =30| -36 | -43 | —50

=53| -64| -76| -90 | - 106 | - 122

=7 -9 -10 =12 -14 =

=16| -20| -23| -27| -32| -35

=? -9 -10 =2 -14 =

=20 =25 -29 -34 -39 = 44

0 o| oO i) ) 0

=9 il =13 =15 -18 -20

of _o| of oJ o/ o

=13| -16| -19| -22| -25| -29

of of af of of o

=21| -25| -30| -35| -40] —46

of of of] of of o

33 -39 -46 -54 -63 -72

of of o| of o| o

=52[ 62] ~74| —87| -100| -115

| 0 0 oO} a) 0

bio |" ~40 | —as | —s8| — 70] -84| -100| —120| - 140 | - 160 | — 185,

| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

hut [ 60 | =75 | —90| -110| - 130] — 160 | -220 | -220 | - 250 | - 290.

| o o oO oO oO o oO 0 oO 0

hi3_ [= 140 | = ta0 | —220 | = 270 | — 330 | — 390 | — 460 | - 540 | - 630 | -720

+4 +6 +7 +8 +9 +1 +12 +13 +13 +16

id =2[ -2] -2| -3[ -a[ -s| -7/ -9] -1| -13

+6 +8 +10 +12 +13 +15 +18 +20 +22 +25

iv =4{ -4[ -5| -6) -8| -to| ~12| -15| -18] -21

jsi3_ | +70| +90] +110/ +135| +165) +195| +230| +270| +315| +360

+4[ +6[ +7] +9[ +11] +13] +15] +18] +21[ +24

of sit +t +1] +2) +27 +27 +3) +3, +4

+6] +9[ +10; +12] +15] +18] +21[ +25/ +28] +33

of =i] +t +1[ +2] +27 +27 +3) +30 +4

KS

ke

+8] +12] +15] +18] +21] +25] +30] +35/ +40] +46

m6 a 4 ~

ps

+4 +6 +7 +8 +9 +u +13 +15 +17

+i2[ +20| +24| +29| +35| +42] +51] +59] +68] +79

+6{ +12] +15/ +18] +22[ +26| +32] +37] +43] +50

+i6| +246 +30| +36/ +43| +61] +62| +72] +63] +96

BY +6] +12] +15] +18] +22[ +26] +32] +37[ +43] +50

23

Décodage du dessin technique

B. Spécifications géométriques

Exemple : MORS MOBILE

FORME

Pour respecter la spécification, la surface

F, doit étre comprise entre deux plans

paralléles (//) et distants de 0,05 mm.

ORIENTATION

Pour respecter la spécification, la surface

F, doit étre comprise entre deux plans

perpendiculaires ala surface de référence

F, et distants de 0,1 mm.

CYLINDRICITE

Exemple : CENTREUR

Pour respecter la spécification, la surface

C, doit étre comprise entre deux cylindres.

coaxiaux distants au rayon de 0,03 mm.

PERPENDICULARITE

ENTRE AXE ET SURFACE

Exemple : MORS MOBILE

CCL on],

Pour respecter la spécification, axe de C,

doit étre compris dans un cylindre d’axe

perpendiculaire a la surface de référence

F, et de diametre 0,05 mm.

24

Exemple : MORS MOBILE

Fi

paralléles a la surface de

distants de 0,05 mm.

COAXIALITE

Exemple : CENTREUR

metre 0,05 mm.

PARALLELISME

ENTRE SURFACES

[Far]

\

\Zone de

Tolerance

Pour respecter la spécification, la surface

F, doit étre comprise entre deux plans

référence F, et

Clolaar[c]

Pour respecter la spécification, I'axe de C,

doit étre compris dans un cylindre d’axe

coaxial a I'axe de référence C, et de dia-

Cotation de la

surface Fy a partir

d'une inclinaison

Zone de | %

‘wlérance

Pour respecter la spécification, la surface

F, doit étre comprise entre deux plans

inclinés 8|45° par rapport a la surface de

référence F, et distants de 0,5 mm.

SY! IE ENTRE AXE

ET PLAN MEDIAN

Exemple : MORS MOBILE

Gl

Tolérance

Plan médian R

jc

Pour respecter la spécification, I'axe de Cs

doit étre compris entre deux plans paral-

léles distants de 0,3 mm et disposés

symétriquement par rapport au plan

médian de référence R.

25

POSITION

Décodage du dessin technique

LOCALISATION

Exemple : MORS MOBILE

Cotation de I'alésage C,

& partir d’une localisation

Col oo0s TAL]

Pour respecter la spécification, I'axe de C,

doit étre compris dans un cylindre d’axe

ir fi perpendiculaire a la surface F, a [20] de F,

et a[11]deF, et de diametre 0,05 mm.

RUGOSITE,

CRITERE Ra

C. Spécifications d'état de surface

En génération d’enveloppe (voir p. 107),

le déplacement du bec de l'outil engendre

sur la surface générée des stries (ou

sillons) plus ou moins importantes selon

la vitesse d’avance et la forme du bec.

Limportance des stries sur le rdle fonc-

tionnel des surfaces (notamment celle de

frottement) est indiscutable.

Cette exigence fonctionnelle est spécifiée

8 partir d'un critére de rugosité. Le plus

couramment utilisé est le Ra.

Ra : écart moyen arithmétique du profil

de rugosité.

Yat Yo tun + Vo

Rae

7

~ d'aprés NF E 05-015/016 | -d’aprés norme ISO 1302

Valeur fimite max: Symbole du__| Valeur limite maxi Procédé de

du critére \ procédé déla- | dela rugosité fabrication en

‘en microns a oration (1) Raen microns ‘toutes lettres (1)

2 = ug aver Re 18

mus obtes svee Re 1A Crate et var

citireds _f \) Symbolede | unproct de rosie &

rugosité ui Ta fonction respecter autres

que le Ra(1)

Pour respecter la spécification, la valeur du Ra définie par le calculateur du rugosi-

métre doit étre égale ou inférieure a 1,6 micron.

(1) Eléments précisés uniquement en cas de nécessité fonctionnelle.

26

ACIERS

* Acier d’usage général (S)

28)"

+ Aciers non al

Exemple: C40

(xca2)"

+ Aciers de oe ge (pour commande numérique)

Exemple :20S200 +—— Teneur en soufre x 100 (2%)

Teneur en

carbone x7

(0.2%)

‘Symbole du soufre

0 (20k

Décodage du dessin technique

= résistance

Essaide

tract

‘la rupture

a graphite lamellai

FGL 250 <— resistance ia rupture

Rm = 250 MPa \ . i

h

Fonte grise a graphite sphéroidal FGS 7

NF A 32-201

FGS 600-2 +— aliongement a% =2 4 ==

00 MPa oe

nce & la rupture Rm

ALLIAGES D’ALUMINIUM.

+ Alpax

AS13 +— 13% de silicium(S)

\\ a1% daluminium (A)

+ Alpax a usinabilité améliorée

AS9U4 +— 4% de cuivre (U)

87% d‘aluminium (A) 4% 9% de silicium (S)

* Duralumin:

AU4 G +— Trace de magnésium (6)

96% d'aluminium (A) \4% de cuivre (U)

NF A 02-104

1. Correspondance approximative de I'ancienne symbolisation.

27

Ls contrat do phase extla dociarwnt dain ance del endratonn tL ddoukeiadicd

des opérations, éventuellement groupées en sous-phases, réalisées sur un méme

poste de tra

Réalisé a partir de l'avant-projet de fabrication, il permet & lopérateur de :

ki les réglages de la machine,

| - de préparer le poste de contréle.

Le numéro de la phase: il permet de repérer la phase dans I'ordre chron

gique de la nomenclature des phases (voir p. 10).

| @) _Ladésignation dela phase

© Les références de la piece:

~ensemble,

= piece,

~matiére,

~ programme.

@®)_Lamachine-outil utilisée : dans une unité de production importante, la mac

est désignée de facon précise (type, numéro...) en fonction de la planifica

de la gestion de production (ordonnancement).

©® Lecroquis de phase

= dessin de la pice a usiner,

= symbolisation technologique de la mise en position,

= cotation de fabrication,

~ repérage des surfaces.

Le référentiel de mise en position.

Les opérations d’usinage

Dans le cas d'une préparation décentralisée, 'outill

de coupe et le porte-piéce sont repérés de fagon

‘cise (numéro, code barres...) afin d’étre identifié

Vopérateur ou le calculateur de la machine.

Loutillage de coupe.

Le porte-piéce utilisé.

Les conditions de coupe.

Les différents temps (voir p. 213)

od

Phasen?30 (A)

Ensemble : Etau de table

Matiére : S275

BUREAU

Nom:

Programme:

_DES

METHODES

Désignation : FRAISAGE

Machine-outil : Fraiseuse verticale (®)

Mis

PI

© Appui linéaire 4-5

Maintien par brides

Butée aux efforts (6)

301 Surfagage en

finition de Fs

@©ci-60"

FoF,

Fraise 2 tailles

23 2

acierrapide | Pied a

coulisse

Comparateur

Ensemble : Etau de table

Piace : Mors mobile

Phase n° 50

Nom:

Désignation : FRAISAGE

Machine-outil : Fraiseuse horizontale

Mise en position :

~Appui plan 1-23,

~Appui linéaire 4-5

Maintien par brides

Butée aux efforts (6)

501 Surfagages combinés

& predominance en bout

Ch=5°2

Cf,= 10°

FLF, Fell Fy

Equerre

de montage

Fraise 3 tailles

donture

Ensemble:

Piece: Centreur

Matiére : 208200

BUREAU

Nom:

Programme : %100

__DES

METHODES

Désignation : TOURNAGE

Machine-outil : Tour a commande numérique (CN)

5 escamotable

lee

‘Mise en position :

Centrage long 1-2-3-4

—Contact ponctuel 5

‘escamotable

Maintien par serrage

-concentrique des mors

201 Mise en butee

202 Centrage

203 Dressage

204 Contournage ébauche

205 Contournage finition

26 Trongonnage

‘Mandrin a

‘commande

hydraulique

Butée TI

Foret cent. 12

Foret 8,578

Rombic 80 T3

Rombic 80 T4

Out. tronc. 75| Plaqu. Rugotest |

Calibre |

limites

B. Eléments de référence mac!

Machines-outils

e des circuits géométriques

mandrin

Piéce ou porte-pice tau.) Atérentil de bese | I es

ve) Liable Tt

Rainure Table T Appui plan

|

TABLE Rainure R Linéaire reetiigne |!

RAINUREE

AT ‘Eléments extérieurs ‘Machines

{igs & la mac concenées |

OY 77 Pitce Fraiseuses

> 7H ff @~pore-pidce: | -Centre d'usinage

CLL. J) “wackine sau,momaee | —Percouse

Type ASA. Rétérentiel de base | ‘islsons géométriques

Nezde broche Mandi

mectine nea fee ace cepo | Aeniipien

Pointe v ‘Axe de broche “| Cone C, Linéaire annulaire

Int.| Cane C, Pivot

z Zz Eléments extérieurs

lies dla machine |

f iy Porte-pice

\ Cone |, intérieur : pointe’

\ 4

@ wre Tours

male Face dappui] F extériaur: mar

i drin, plateau.

‘Type standard américain Rétérentiel de base | Usisons géométriques

(SA) NF E 62-540

2

Nez de broche | Cone SA Pivot

NEZ

DE Eléments extérieurs Machines

BROCHE la machine (®) concernées

Outi — Cone SA @ —Porte-outil ~ Fraisouses

eines Contre d'usinage

z

Type morse Rétérentiel de base | Liaisons géométriques

NFE 66-531 eee

4,

Cone morse Pivot

Noz de broche |

‘machine Eléments extérieurs, Machines

ligs ala machine concernées

Cine morse eae ae —Perceuses

Outi ——" 1@). _— —Tours (fourreau

Porte-out ‘Axe debroche aE, poupée mol

38

4: pénétration longitudinale (axe 2),

obtention des Cf axiales (® ou @).

a: pénétration transversale (axe X),

obtention des Cf radiales (2) (@).

Tambou

Détermination graduation g

Exemple: pour un tour du tambour

gradué de 100 graduations, le chariot

~ se déplace de 5 mm (pas de la vis).

o- 3 05 mm.

Procédure de réglage au vernier: voir

p. 116.

Butée longit

Tou de banc)

Différentes butées

+Butée de broche: positionne la

pice sur l'axe Z.

+ Butée longitudinale (ou de bane) :

arréte le mouvement d’avance lon-

gitudinal Mf, de l’outil afin de res-

pecter la Cf axiale Z.

Elle peut étre fixe ou débrayable.

+ Butée transversale : positionne I’ou-

til par rapport a I’axe broche afin de

respecter la Cf 2.

Procédure de réglage des butées :

voir p. 117.

Machines-outils

2.1.3. TYPES DE MACHINES

+ Tour paralléle a charioter

Principaux éléments

@ biti

@® chariot transversal

® trainard ou chariot longitudinal

@ fourreau

Principaux éléments extérieurs

iés ala machine

porte-piéce mandrin et

~ BS

MACHINES- railage | @ porte-outil amovible

ours

CONVEN- 4

TIONNELLES coupe ® piece

pees pidce | (@) outila tranchant unique

GENERATION

@ hat porte-outl ou chariot

orientable

@) poupée mobile

@ carter de protection

@ barre de chariotage

Principaux éléments de la machine

levier de

@® moteur commande de @ broche

l'avance manuelle

7 | @ boite de vitesses bt emp

@ csienne @ bone devitesses | @ bat e=hir

40

MISE EN

EUVRE

D'UNE

LIAISON

MECANIQUE

ENTRE

SOLIDES

Exemple

Liaison piéce/porte-piéce

Phase 30 (voir p. 29)

Porte-piéce : équerre de mon-

tage (type Norelem, voir p. 57)

Piece : mors mobile

Mise en ceuvre

La mise en ceuvre dune liaison

mécanique entre deux solides

(piéce sur porte-piéce) néces-

site deux étapes.

MISE EN POSITION

ISOSTATIQUE

du référentiel pice

sur le référentiel porte-piéce

Elle permet de supprimer les degrés

de liberté de la liaison (voir page ci-

contre).

Elle peut étre définie :

= par une symbolisation géomeétrique

(voir p. 48-49) utilisée pour la rédac-

tion de I'avant-projet d’étude de fabri

cation (APEF);

~par une symbolisation technologique

| (voir p. 50-51) utilisée pour la rédac-

tion du contrat de phase.

eB

de la piéce sur le porte-piéce

dans la position géométrique

2 MAINTIEN EN POSITION

définie

Le dispositif de maintien doit :

~ assurer la stabilité de la piece sur le

porte-piéce,

=étre proche de I'usinage sans le

géner,

= ne pas déformer la piece.

Les actions de serrage seront appli

quées face aux appuis de mise en posi-

tion. La force du serrage sera minimale

mais toujours supérieure a celle des

efforts de coupe.

ilest défini par une symbolisation tech-

nologique (voir p. 50-57) utilisée pour

| la rédaction du contrat de phase.

2.2. RELATION PIECE > PORTE-PIECE —- MACHINE

2.2.1. LIAISONS MECANIQUES ENTRE SOLIDES

Piéce

Porte-piéce

Retérentiel

porte-piéce)

Retérentiel

piece

serrage

Butée

‘opposition aux efforts

de coupe, prélacalisation

dela piéce

46

Detail A

Rétérentiel porte-pidce

Reéférentiel

piece

Référentiel

porte-piéce

Le référentiel piéce n’est pas

lié géométriquement au réfé-

rentiel porte-piéce. Dans I'es-

pace, par rapport au repére

XYZ, la piéce peut se déplacer

selon 6 mobilités élémentaires

appelées degrés de liberté

(DL):

-3 DLen translatio

-3DLen rotation:

Le référentiel piéce est lié au

référentielporte-piéce. Par

rapport au repére XYZ, cette

mise en position isostatique

supprime globalement 5 de-

grés de liberté dans la liaison

piéce/porte-piéce :

-2 DL en translatio

-3DLen rotation

[

Chaque contact, ponctuel en

théorie, entre les deux référen-

tiels supprime un degré de

liberté. Par exemple, la géné-

ratrice de contact (G) supprime

la translation T

a7

Relation piéce —> porte-piéce > machine

A. Symbolisation géométrique (d’aprés NF E 04-01

Définition Symbole de base Symbolo projets

Chaque contact est représenté par un vecteur

normal (perpendiculaire) a la surface consi- e

dérée du référentiel. On l’appelle normale de }

repérage. FL retoreni

Principales régles d’installation

Les normales de repérage sont installées : ———

~ du cété libre de la matiére directement sur

la surface du référentiel (éventuellement sur

une ligne de rappel en cas de manque de

NORMALE | Procol

REPERAGE | - et éloignées au maximum (meilleure sta-

lite) ;

~ sur les vues ou leurs positions facilitent leur

compréhension ; 1 @

~ et affectées d'un indice numérique de 1.8 6.

2

3

Remarque: la représentation abrégée qui

précise strictement le nombre de degrés de

liberté supprimés n’est pas conseillée.

Ee

Suppression directe d’un degré de liberté | Projection de base Projection de profil

en rotation pour obtention d'une cote angu-

laire ou d'une spécification d'orientation cN aD

cas | (//, 1, 2): utiliser le symbole ci-contre Se

particuuier | (3 possibilités de représentation).

Projection de dessus

GB

‘Surface du | Désignation | Nb de DL Ree ne Symbolisati

ion

référentiel | de aliaison | supprimés |7, | 1, | T, | R,| Ry | &

Appui plan

PRINCIPALES (supprime

LIAISONS le maximum

ELEMENTAIRES| de DLsur : “| *

UTILISEES la surface

EN Surface | considérée)

ISOSTATISME| plane

Linéaire

rectiligne | 2 | ® :

Ponctuelle 1 e

48

Le nombre de normales a installer sur

une surface est fonction:

= de la précision de(s) spécification(s)

lige(s) a cette surface,

~de son étendue.

Liaisons mécaniques entre solides

Désignation | Nb de DL ‘Nature OL ‘Symbolisstion

dela liaison | supprimés | 7, |, | T, | Ry | Ry | R,

41

(supprime

le maximum 4 ele eje 1

de DL surla =

surface

considérée) als

PRINCIPALES | Surface

UAISONS | cylindrique

|ELEMENTAIRES | |

UTILISEES

EN em a

ISOSTATISME meauaa 2 J|ele

(suite) q

5

5

x >

Surface ‘ eel 2

conique pest eye |e ee ae

Plan de

3 jauge

Les surfaces composant le référentiel | Exemple =

sont, en général, les surfaces de réfé- | phase 30

rence des spécifications a respecter. | fraisage

mors mobile

101

4

Appui plan sur F, ae

(grande surface, tolérance = 0,1).

Linéaire rectiligne sur Fy (tolérance = 2).

La mise en position (a) est hypersta-

tique (sur les rotations @ (@)): im-~

possibilité d’assurer la liaison sur tous

les contacts, en méme temps, sans

déformation.

Une mise en position (b} est isosta-

tique :

-si le nombre de normales de

repérage est égal au nombre de

degrés de liberté 8 supprimer et ne

dépasse pas 6;

~ sichacune des normales de repé-

rage supprime un degré de liberté

sur une seule surface @ la fois.

a Appui plan sur F,

7£®@ ®

supprimés.

~ 16,

vs

Pivot glissant

surCy

TE. VQ®

‘supprimés.

Pivot glissant

sur Cy

Ty Ty Ry R,

supprimés.

Ponctuelle sur F,

‘Ty suppri

ion piece —> porte-piece —> machin

B. Symbolisation technologique

(d’aprés NF E 04-013)

Cette représentation définit par des symboles les solutions technologiques utilisées

oBvectiF_| pour assurer la mise en position et le maintien des piéces lors de leur fabrication. Elle

figure sur les dessins des contrats de phase.

D Type de technologie G Nature du contact avec

_de élément j } les surfaces (type d'appuil

/ ' Fonction de I'élément.

B | Neture de ta surface A\| technotagique

A Fonction de élément technologique

MISE EN POSITION ‘MAINTIEN

Fax , (éventuellement prélocalisation,

Symbole de base | Symbole projeté Oe nee

3 1 © Symbole de base | Symbole projeté

- ®

Tiangle

aquilatéralnoici

Triangle |

- = Squilatéralvide |

F y normal | dégagé

svmeous || © & |

50

La surface du référentiel est usinée (1 seul trait)

Nature de la surface

La surface du référentiel est brute (double trait)

C

Nature du contact avec les surfaces (type @'appui)

Contact |Contact surfacique :

ponctuel | plan ou cylindrique Contact strié

Contact dégagé Cuvette

p¥) |

sa) |

Palonnier

Pointe fixe Pointe tournante

Hof

+3 |g

Liaisons mécaniques entre solides

‘Symbolisation du type de technologie

D ‘Appui fixe Centragefixe | Centrage réversible

VW

°

SYMBOLES:

tate) Systine 400" | syeeme a sevane

rp] wt

Le symbole est placé perpendiculairement (direc- t >

| tion normale) du cété libre de la matiére directe-

ment sur la surface concernée ou sur une ligne de

postion | 'Ppel. Il faut les installer sur les vues permettant

de les représenter tels qu’ils sont définis sur les 7

tableaux précédents.

Certaines inscriptions Eclipsable

sont parfois explicite-

ment précisées pour i Rotule

éviter toute ambiguité

(voir exemples ci- 3touches

et ci-dessous). 8 120°

2

Dispositif et fonction ‘Symbole Dispositif et fonction ‘Symbole

Contact surfacique fixe de Mors striés (durs) a serrage

mise en position surune sur- concentrique assurant une

face usinée. mise en position sur une sur-

face brute.

Contact ponctuel fixe de Mars lisse (doux) a serrage

mise en position surune sur- concentrique assurant une

face brute. ¢ mise en position sur une sur-

face usinée.

Palonnier de mise en posi- Pointe fixe de mise en posi-

tion sur surface brute avec tion sur une surface usinée.

deux touches bombées.

Centreur fixe long {ou court) | Centrage Pointe tournante de maintien

de mise en position sur une | long en position.

surface usinée.

Vé fixe long (ou court) de Vé lone Dispositif de maintien en

mise en position sur une sur- | Y@!0no position (bride) & contact

face usinée, ponctuel sur une surface | cS}

brute.

St

Relation piece —> porte-piece —> machine

NOTIONS DE CIRCUIT GEOMETRIQUE

MACHINE <3 PORTE-PIECE <= PIECE

Nez de broche Mandrin 3 mors

QB, ws

soe (Définition coaxialité ©, voir p. 25.)

Mors

Noz de broche

montage | Axe broche

Procédure générale ‘installation

du circuit

Debut

Mise en position et

maintien du mandrin

Lil {P-P) sur le nez de

he (M).

‘TOURNAGE broche (M)

: défaut de coaxialité

axe mandrin (P-P)’axe nez de broche (M).

Sa valeur dépend de la qualité des Montage NON

contacts dans la liaison (pas d'impure- correct

tés). Généralement négligeable.

~ ©, : défaut de coaxialité al

axe pidce (P)/axe mandrin (P-P).

Montage des mors

Sa valeur dépend : (éventuellement).

—du montage des mors (bien respecter Mise en position et

Vordre de montage), maintion de la pice

~de la précision du P-P, {P) sur le porte-

= de la qualité des contacts dans la liai- piece (P-P).

son (pas d'impuretés, de bavures...).

~ ©: défaut de coaxialité résultant mesuré

sur la piéce entre l’'axe de C; (cylindre

généré) et I'axe de C, (cylindre lié au

P-P),

‘Montage(s)

correct(s)

j=—Oul

* Savaleur dépend essentiellement de ©,

done de la liaison P/P-P. Elie doit etre infe

rieure ou égale a la tolérance imposée. Fin

Rel:

ion piéce —> porte-pigce —> mac!

2.2.3. PORTE-PIECES LIES A LA MACHINE

| | Porte.

PIECES

STANDARD

+ Etau a mors paralléles et @ base tournante (voir réglage p. 111)

Mors mobile

Direction

du serrage

Mors fixe

principal

(MF)

Table

Base tournante

Commande manuelie

{peut étre pneumatique ou

hydraulique)

Liaison étau/machine (voir p. 38).

Référentiel de base de |’étau pour la liaison

avec les piéces :

Base + mors fixe (MF)

Evolutions de I'étau:

~ Mors plaqueurs. Les directions de serrage

permettent de plaquer la piéce sur les deux

surfaces du référentiel de I'étau (base et MF).

~ Les mors sont interchangeables. IIs peuvent

étre lisses, striés (pour surface brute) et parfois

deédiés & une forme spécifique de piece

(exemple ci-contre : liaison d'une piéce cylin-

drique sur un MF avec vé long).

~ L’étau convient essentiellement pour la liaison de piéces aux formes simples et régu-

ligres. La mise en position répétitive des piéces est, dans certains cas, assez peu pré-

cise, ce qui limite son utilisation en fabrication sérielle (éventuellement petite série

unique). En revanche, il est trés employé en fabrication unitaire.

+ Diviseur universel

Liaison diviseur/machine identique a celle de I'étau

(voir p. 38).

‘Le référentiel de base pour la liaison avec les piéces

dépend du porte-piéce utilisé: mandrin, pointe...

(voir p. 54 4 56).

De plus en plus remplacé pour les travaux de divi-

sion par les commandes numériques, le diviseur

est essentiellement employé en fabrication unitaire. Pointe ou mandrin

53

PORTE-

PIECES

‘STANDARD

DE

‘TOURNAGE

Relation piéce —> porte-piéce —> machine

+ Mandrins a serrage concentrique

Assurent a la fois la mise en position et le maintien des

pieces liaison mandrin/machine (voir p. 38, 52).

Principe de fonctionnement : une rotation sens horaire

sur un des satellites de serrage permet une rotation de

la couronne spirale qui entraine simultanément en trans-

lation les mors vers I'axe (action de serrage concen-

trique).

On en recense trois types.

~Mandrin a3 mors durs a l'endroit

Liaison piece/3 mors durs (voir p. 60),

Machine ‘Axe broche Satollte de serrage

Badri!

t

T °

de roprise

Défaut de coaxialité usuel ~ [30,1 <© < G03 |.

Utilisé en fabrication unitaire et en fabrication de série pour la reprise de piéces en

général brutes. Existe en 4 mors pour le montage de pieces de forme prismatique.

~Mandrin @ 3 mors doux montés sur semelle

Le référentiel de reprise pour la liaison des

pieces est usiné en fonction de la forme des —Epaulé. _—_Débouchent-—_Conique

surfaces du référentiel de ces derniéres.

Défaut de coaxialité usuel :|O@=@ 0,05]. 4 al

Utilisé en fabrication unitaire et en fabrication ; E

de petites séries, il permet une reprise précise Cr

sans marquage des pieces.

{Voir p. 60)

~Mandrin 4 3 mors durs réglables Réglage mors

indépendants

Utilisé essentiellement pour la réa-

lisation de surfaces usinées excen-

trées (e) par rapport aux surfaces du

référentiel de reprise.

Existe en 4 mors pour le montage de

pieces de forme prismatique.

Doe. ROKM a}

54

Porte-piéces liés a la machine

PORTE-

PIECES

‘STANDARD

DE

‘TOURNAGE

(suite)

+ Mandrin 4 mors a serrage indépendant (voir réglage p. 113).

Les mors a et b assurent la mise en

position.

Les mors c et d assurent le main-

tien.

Utilisé essentiellement en fabrica-

tion unitaire pour la reprise de

pieces prismatiques. Mise en

ceuvre assez longue.

Doe. ROWM

+ Mandrin de reprise expansible

Liaison piéce/mandrin de reprise

(voir fig. 1 et 2).

+ La douille assure le centrage long en

général sur l'alésage de reprise et le

maintien grace au serrage concentrique

résultant de l'expansibilité de la douille

lorsqu’on agit sur I'écrou de serrage.

+ La butée axiale fixe assure I’arrét en

translation sur l'axe

Liaison mandrin de reprise/machine :

Ecrou d

SONA SEES Douile expansible

interchangeable

Butée axiale fixe

Type EPN monté entre pointes

oc, TOBLER

Entre pointes |

Figure 1

Figure 2

Il permet une reprise de piéce précise : défaut de coaxialité |©@=@ 0,01] sans marquage

des surfaces de reprise.

Ce porte-piace est essentiellement utilisé pour des usinages a faibles efforts de coupe

(£,) compatibles avec la force limitée du serrage (F,) par pincement

Crest un porte-piéce de finition.

Fi> Fe

La douille expansible est interchangeable. Il faudra consulter le catalogue construc-

teur pour le dimensionnement de la douille (@ A).

55

Relation pigce —» porte-piéce —» machine :

Machine

Peuvent étre poussées (exemple ci-dessus) ou tirées.

Deéfaut de coaxialité usuel ~ |G 0,01 % < © < S002 %

Elles permettent I'usinage des piéces directement dans la barre (brut étiré en géné-

ral). Elles existent en plusieurs sections O, ©, ©... et sont surtout utilisées sur les tours

en commande numérique.

+ Pointes (voir régiage p. 112)

Machine Toc entrainantla pitce —_Céne de référence (60°)

PoRTE- {

PIECES

STANDARD

DE

TOURNAGE Cline de rétérence

ate) pointe vive (ou ie) |

Plateau pous

i ,

!

~ Montage entre pointes de type industriel !

| Nezdebroche Pointe avec entr Contre-pointe tournante

| ae ———

iaison pointe vive, plateau pousse-toc/machine (voir p. 38).

Liaison piéce/pointes (voir p. 67).

Défaut de coaxialité usuel : |©=@ 0,05 % maxi

Trés utilisé en fabrication unitaire ou fabrication de série pour la reprise des pieces

demi-longues et longues.

Remarque : la contre-pointe tournante peut

étre associée avec un mandrin. II s‘agit du 4

montage mixte (voir liaison p. 61).

56

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Beige Bleu Foncé Épuré CV Vendeuse CVDocument1 pageBeige Bleu Foncé Épuré CV Vendeuse CVyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Sciences1 Mziwira Ecologie Generale 2023Document98 pagesSciences1 Mziwira Ecologie Generale 2023youssefsaissihassani55No ratings yet

- Présentation de StageDocument15 pagesPrésentation de Stageyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Systèmes Industriels Et Supply Chain ENSA KENITRADocument1 pageSystèmes Industriels Et Supply Chain ENSA KENITRAyoussefsaissihassani55No ratings yet

- LPLOG Est FeeeeeeeeeeeeeeeesDocument2 pagesLPLOG Est Feeeeeeeeeeeeeeeesyoussefsaissihassani55No ratings yet

- TD1-Gamme D'usinage - CopieDocument2 pagesTD1-Gamme D'usinage - Copieyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Table Des MatièresDocument18 pagesTable Des Matièresyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Ingénierie de La Qualité ENSA KENITRADocument1 pageIngénierie de La Qualité ENSA KENITRAyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Gamme de FabricationDocument1 pageGamme de Fabricationyoussefsaissihassani55No ratings yet

- Outil de Suivi de Projet1Document3 pagesOutil de Suivi de Projet1youssefsaissihassani55No ratings yet

- Rapport de Stagpro ProDocument25 pagesRapport de Stagpro Proyoussefsaissihassani55No ratings yet