Professional Documents

Culture Documents

Chap16 18 PDF

Chap16 18 PDF

Uploaded by

Emmanuel0 ratings0% found this document useful (0 votes)

8 views17 pagesOriginal Title

chap16_18.pdf

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

8 views17 pagesChap16 18 PDF

Chap16 18 PDF

Uploaded by

EmmanuelCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 17

“arGes?r

Neisseria

NEISSERIA MENINGITIDIS

NEISSERIA GONORRHOEAE

D AUTRES COCCI A GRAM NEGATE

Introduction

) le genre Neisseria est constitue de cocci a Gram négatif groupés par paires, aéro-

anaérobies facultatfs. ll comprend différentes espéces dont deux sont pathogénes :

N. meningitidis et N. gonorrhoeae.

) NEISSERIA MENINGITIDIS

N, meningitidis, ou méningocoque, est une bactérie fragile ne cultivant

que sur des milieux riches, sous une atmosphere enrichie en CO,. Elle

posséde une capsule polysaccharidique dont il existe plusieurs varietés

Permettant tne classification en sérogroupes. Les groupes les plus fré-

quents sont les groupes A, B, C, ¥ et W135. Le groupe B est largement

prédominant en France, le groupe A en Afrique. Divers antigenes de la

paroi permettent aux centies de réigrence de distinguer, a fintérieur

des strogroupes, des types et des sous-types. Ces antigsnes servent

de marqueurs épidémiologiques.

Dd Habitat

La Bactérie est présente dans le rhinopharynx dun grand nombre de

sujets (porteurs sains). Elle est spéciiquement humaine.

DB Transmission

La transmission se fait par voie aérienne. Elle peut étre ropide dans

les collectivités (miliew militaire ou scolaire.

DB Pouvoir pathogéne

Chez un petit nombre dindividus, la bactérie frenchit le bacritre

mugueuse et gagne les meninges par voie hématogéne, ou bien

Produit une septicémi

Méningite

La méningite & méningocoque (ou méningite cérébro-spinale) survient

surtout chez l'enfant et I'adulte jeune. Elle s‘accompagne parfois d'un

eo

ae

CCONNAISSANCES

purpura pétéchial. L’évolution peut étre rapide, d’ou une mortalité de

Fordre de 5 8 10%.

La maledie peut provoquer des épidémies dans certaines collecivités

(en milieu scolaire ou militaire), mais dans nos régions la plupart des

as apparaissent sporediques. On dénombre quelques centaines de cas

par an en France. De grandes énidémies peuvent survenir dans les pays

en voie de développement, en particulier en Afrique sub-saharienne.

Septicémie

Elle se traduit par un syndrome infectieux plus ou moins sévére et

souvent la présence de pétéchies. Une forme particuliére est le purpura

fulminans ott le purpura est rapidement extensif et s'accompagne ¢'un

état de choc et de signes de coagulation intravasculaire cissémis

Son pronostic est trés severe.

D Facteurs de pathogénicité

Adhésines

Elles permettent 'achésion de la bactérie aux muqueuses et sont donc

impliquées dans le processus de colonisation. La principale adhesine

est constituée par les pili, mais des protéines de la membrane externe

imerviennent également.

Capsule

Si le bactétie franchit la muqueuse, la capsule lui permet de résister &

Faction du complément et a la phagocytose. Les anticorps dingés

contre la capsule (spécifiques de sérogroupe) permettent au complé-

ment d'exercer une action bactériolytique. Les anticorps anticapsulaires

sont donc protecteurs. ls peuvent apparaltre en réponse 8 un portage

au niveau du thinopharynx ou a une vaccination. Le capsule du sér0-

groupe B est melheureusement trés peu immunogéne.

Les sujets ayant un déficit génétique portant sur la production des

immunoglobutines ou du complement ont une sensibilite accrue aux

infections 8 méningocoques.

Lipopolysaccharide

Il est appelé lipooligosaccharide en

saccharidique. On pense quil est impliqué dans les phénomenes de

choc qui peuvent survenir au cours des infections a méningocoques

et dans leur forme majeure, le purpura fulminans.

Autres facteurs

Le méningocoque posséde une ig protéase.

Les épidémies sont générelement dues & des clones particuliers. On

ne sait pas bien reconnaitre actuellement les facteurs qui permettent

4 ces clones d'étre plus pathogénes.

Db Diagnostic biologique

Le diagnostic repose sur 'isolement de la bactérie & partir du LCR ou

du sang. Les piélevements doivent étre acheminés rapidement au

1029

essen

laboratoire, en évitant leur exposition au froid. L'examen direct du LCR

ne montre que trés inconstamment des diplocoques a Gram négatif.

Lorsque Ia culture est positive, il faudra confirmer Identification, pré-

ciser le sérogroupe et vériffer la sensibiité aux pénicillines en mesurant

la CMI de la pénicilline G.

administration antérieure d'antibiotiques entraine souvent une négatvité

des cultures. On peut tenter de rechercher les antigénes solubles (capsu-

laires)libérés por la bactérie, mais cette recherche est souvent décevante.

La recherche de méningocoques au niveau du pharynx n'a que peu

de valeur en raison de la fréquence du portage.

D Bases du traitement

Curatif

Le méningocoque est sensible eux S-lactamines. Il est resté longtemps

‘res sensible aux pénicillines, mais ces demiéres années un pourcen-

toge appréciable de souches ayent une sensibiité diminuée aux

pénicilines sont apparues. Ces souches ont subi des modifications au

niveau des génes des PLP (chapitre 10). Leur CMI 8 la pénicilline G

este cependant en régle inférieure @ 1 g/mL La sensibilité aux

céphalosporines de 3° génération n’est pas modifiée. La précocité du

traitement est un éément essentiel du pronostic. La constatation d’un

4ément purpurique de plus de 3 mm de diamétre chez un sujet pré-

sentont un état infectieus, impose d'administrer sens délai une

lactamine par voie parenterale.

Préventif

Méningite et septicémie 2 méningocoque sont a dedaration obliga-

tite. On conseille de traiter entourage immédiat du malade par la

rifampicine pendant 48 heures, car le risque de survenue d'un autre

cas dans entourage est beaucoup plus élavé que dans la population

générale. Signalons que de reres souches résistantes & la rifampicine

Ont ete decites.

ll existe en France un vaccin contre les groupes A et C. Ce vaccin peut

etre propose aux sujets ayant été au contact d'un patient infecté par

un de ces sérogroupes. Il est également conseillé aux voyagours se

rendant dans des régions oli ces sérogroupes sont prédominants

(Aftique sub-saharienne). Il est peu immunogéne avant 'age de 2 ans.

D NEISSERIA GONORRHOEAE

N. gonorrhoece ou gonocoque est une bactérie trés fragile, ne cultivant

que sur un milieu riche, spécifique et sous une atmosphére enrichie

en CO,,

D Habitat

La bactérie est présente dans les voies génitales, uniquement dans

espace humaine.

e103

(46

CONNASSANCES,

=

om

ee

Se

DB Transmission

La transmission est vénérienne. La fréquence de la maladie a diminué

lorsque lépidémie de sida a induit des changements de comportement.

DB Pouvoir pathogéne

La bactérie envahit les cellules de la muqueuse et engendre une réac-

tion inflammatoire. Dans de rares cas linfection locale est 4 l'origine

dune dissémination par voie sanguine.

Tun des génes sien

Sax 0152) permet

seiant de la pine

Infection urogénitale

Appelée aussi blénorrhagie, Cest une des infections vénériennes les

plus fréquentes.

Chez homme, la maladie se traduit habituellement par une urétrite

aigué survenant classiquement 2 a 5 jours aprés la contamination,

mais la durée dincubation peut étre plus longue. En absence de trai-

tement, une extension ascendante peut se produire entrainant

prostatite ou épididymite. Dans un faible pourcontage de cas Vinfection,

peut rester inapparente.

Chez la femme, les symptomes sont généralement moins évocateurs.

infection peut se traduire par une cervicite (pouvant entratner une

eucorrhée) ou plus rarement par une urétrte, une bartholinite. Dans

prés de la moitié des ces, linfection passe inapercue. Des complica-

fions ascendantes peuvent survenir: salpingite (dont les séquelles

peuvent étre cause de stérilité ou de grossesse extra-utérine), inflam

mation pelvienne, périhépatite

Localisations extragénitales

‘On peut observer des infections pharyngées, rectales ou conjonctivales.

Ges demigres peuvent survenir chez le nouveau-né lorsque la mére ast

infectée. atteinte oculaire peut entratner une ophtalmie, cause de cécté

Des bactériémies ou das septicémies peuvent parfois survenir, entrat-

nant volontiers des arthtites septiques.

D Facteurs de pathogénicité

Pili

Ils jouent un role important dans Tadhésion du gonocoque aux

mugqueuses génitales et sont indispensables a expression du pouvoir

pathogéne. Les pili sont constitués principalement d'une protéine

appelée piline. A leur extrémité se trouve une protéine PiIC qui est

impliquée dans Vachésion aux cellules épithéliales. Pour échapper aux

effets de la réponse immunitaite, le gonocoque dispose d'un systéme

complexe. expression des pili peut étre interrompue par un méca-

niisme de variation de phase. Per ailleurs la spécificte immunologique

de la piline peut étre modifiée. Cette variation antigénique résulte de

recombinaisons entre le géne de la piline (pile) et des genes silencicux

pilS. (Fig. 16.1). Les genes pilS intervenant dans la recombinaison

peuvent provenir de la méme bactérie ou d'une autre bactérie (par

transformation).

e104

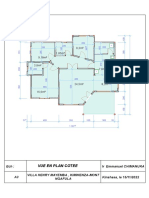

> Fig, 16.1. Variation antigénique des pil. >

te gine ple est te oe

nf dexpression tO. 1st 4 :

Siisant Paulas pis pils2 pit pil Se

genes ps1 ps2, ete | |§ —SSSS- ZZ} —//§ a —

Ber das gil sere

Bx Couns ce |

oa

Brn care par a

Fin des, ges sien. 1 |

‘Geux (pis?) permet la

Synthese Gun noweau|)|§ yy) _// {remy

‘Griant de la piline

Protéines de la membrane externe

Certaines de ces protéines interviennent dans l'adhésion et invasion

de cellules épithétiales. Parmi elles, les protéines Opa jouent un rdle

important. Elles sont codées par une famille de genes qui peuvent

s‘exprimer ou non de maniére indépendante. Selon la protéine Opa

exptimée, la spécificité antigénique et le tropisme cellulaire peuvent

varier chez la bactérie.

Autres facteurs

Il existe, comme chez A. meningitidis, un lipooligosaccharide qui joue

un 1dle dans les lésions cellulaires que peut provoquer la bactérie. 1!

est lui aussi le siége de variations antigéniques. Le gonocoque posséde

par ailleurs une IgA protéase.

‘Au total, le gonocoque dispose de multiples moyens pour échapper &

{a réponse immunitaire : variation de phase et variation antigénique con-

cemant plusieurs de ses facteurs de pathogénicité, production d'iga

protease, capacité a envahir les cellules épithélales. Cela expiique que

Finfection évolue de manidre chronique en 'absonce de traitement, que

des récidives soient possibles et que la mise au point d'un vaccin se

heurte & des diffcultés qui n’ont pu jusqu’a présent étre surmontées.

Db Diagnostic biologique

La méthode de choix repose sur I'solement de la bactérie par culture

sur des milieux spécifiques. Chez homme, le prélévement porte habi-

tuelloment sur I'Scoulement urétral. Chez la femme, les préléverients

portent sur Iurétve, endocol, la marge anale. En fonction du contexte,

les prélvements pourront porter sur dautres localisations. Le gono-

coque étant une bactérie trés fragile, il est impératif d'ensemencer

immédiatement les préléverents ou bien de les acheminer au labo-

ratoire dans un milieu de transport adapté. Lorsque les prélévements

Proviennent d'une surface muqueuse (qui n'est pas stérile) les prélé-

vements sont ensemencés 8 Ia fois sur des milicux sélectifs et non

sélectifs. La culture permet identification (par l'étude de caractéres

biochimiques) et la réalisation d'un antibiogramme.

examen direct du prélévement permet souvent un diagnostic pré-

somptif chez fhomme, en mettant en évidence des cocci 2 Gram

négatif dans certains polynucléaires.

1059

CONNAISSANCES:

Les autres méthodes de diagnostic reposent, soit sur des méthodes

immunologiques, soit sur des méthodes de biologie moléculaire

(hybridetion, amplification génique).

Notons que la recherche de gonocoque est souvent coupiée a celle

de Chlamydia trachomatis.

D Bases du traitement

Curatif

Les souches sauvages de gonocoque sont sensibles & la pénicilline G,

mais des résistances a cet antibiotique sont devenues fréquentes, soit

par modification des PLP, soit plus souvent par l'acquisition dune B-

lactamase plasmidique. La spectinomycine (un aminoglycoside) a été

utilisée dans le traitement des infections génitales & gonocoque, mais

des souches résistantes sont également apparues. La résistance & la

tétratétracycline est assex fréquente. Le traitement habituel repose

actuellemient sur les céphalosporines de 3* génération ou les fluoro-

auinolones. Cependant de rates souches de sensibilité diminuée ou

résistantes aux fluoroquinolones ont été observées.

Préventif

identification et le traitement du (ou des) parteneire(s) est indispen-

sable si fon veut prévenir les récidives, car la maladie ne paraft pas

induire d'immunité de protection.

Par ailleurs usage du préservati est un moyen de prévention dassique.

Ladministration systématique d’un collyre contenant des agents anti-

bactériens, au nouveau-né, est destinée @ prévenir une éventuelle

contamination conjonctivele.

D auTRES COCCI A GRAM NEGATIF

D Autres Neisseria

Les autres espéces de Nelsserio sont des commensales des voies res-

Piratoires. I est exceptionnel quielles produisent des infections

profondes.

D Moraxella

Les bactéties sont arrondies ou ovoides (cocco-baxiles).

Morexolla catarrhalis, désignée aussi sous le nom de Branhamella

catarrhalis, est un commensal des voies aériennes superieures. La bac-

thrie est responsable dotites et de sinusites, surtout chez l'enfant. Ciest

aussi un agent de surinfection dans les pathologies bronchiques chro-

Tiiques. La bactérie produit souvent une Blactamase qui la rend

résistante & la péniciline G et aux aminopénicllines. Elle est par contre

sensible a association d'une aminopéniciline et d'un inhibiteur de

Prlactarase.

Diautres espéces de Moraxella (M. nonliquetaciens) sont

dans des infections oculaires. Elles sont sensibles & la pénicilline G.

D Kingella

Ce sont des commensales des voies aériennes supérieures. K. kingae

est une bactérie trés fragile, impliquée parfois dans des infections

ostéo-articulaires de enfant, et plus raremient dans d'autres infections

profondes (endocarcite). La bactérie est irés sensible aux antibiotiques.

| Les Neisseria pathogenes sont des germes fragiles. /V. meningitidis est 'un des prin-

cipaux agents impliqués dans les méningites bactériennes. Cas méningites peuvent

parfois se propager sur un mode épidémique. 1. gonorrhoeae tient une place domi-

+ nante dans les maladies sexuellement transmissibles.

Moraxella catarrhalis peut provoquer des otites ou des surinfections bronchiques.

Pour en savoir plus)

Murphy TM. Branhamella catarrhalis: epidemiology, Van Deuren M, Bxandeacg P, ven der Meer JVM,

sutface antigenic structure, and immune resporse Update on meningococcal disease with emphasis on

Microbiol Rev, 1998, 60, 267-279. pathogenesis and clinical management. Gi Micro-

Riou IY, Guibourdenche M. Aspects actuels de la biol Rev, 2000, 13: 144-166.

sistance aux entbiotques de Neisseria goror Ven Duynhoven Y. Te epidemiblogy of Nesseria goo

shoene, Rey Fr Lab, 1997, 294: 31-37. rhoeae in Europe Microbes infect. 1999, 1: 455-454.

( Bacilles a Gram positif

Corynebacterium

D CORMNEBACTERIUM DIPHTERINE

D AUTRES CORYNEBACTERIES

troduction

} Le genre Corynebacterium est fait de bacilles Gram positif, a¢robies (et généralement

anaércbies facultatifs) dont le graupement « en lettres chinaises » est caractéristique. 1

comprend une espéce trés pathogéne, C. diphieriae, agent de la dightérie, ainsi que des

espéces commensales pouvant parfois se comporter comme des bactéries opportunistes.

D CORYNEBACTERIUM DIPHTERIAE

La bactérie doit son pouvoir pathogene a la sécrétion d'une toxine tres

puissante. On peut s‘en prémunir par la vaccination.

D Habitat

Le bactérie est présente dans le pharynx et parfois sur la peau. Dans

les régions ot la diphtérie est presente a état endémique, les porteurs

seins sont trés nombreux.

D Transmission

La bactérie se transmet par voie eérienne ou per contect direct

La fréquence de la diphtérie dépend essentiellemient de état immunitaire

de la population. Lorsque la vaccination antidiphtérique est insuffisante

ou abserte, la maladie se propage par épidémies touchant surtout les

enfants, Dans les pays ott la vaccination est bien appliquée (comme en

France), la maladie est devenue exceptonnelle. Un relachement dans les

mesures de prévention peut permetire Ie retour de la maladie, comme

cela s'est produit récemment dans l'ex-Union soviétique. La population

adulte (qui nentretient pes son immunité) savére vulnérable.

D Pouvoir pathogéne

Angine diphtérique

Crest une angine & fausses membranes, Cest-i-dite constituée d'un

‘exsudat blanchatre, adhérent, de nature fibrineuse. Elle est de caractére

extensif et tend a déborder ies loges amygdaliennes.

Elle peut se compliquer secondairement de signes toxiques divers

(troubles du nythme cardiaque, paralysies s‘installant suivant une

am

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (347)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- SITESDocument5 pagesSITESEmmanuelNo ratings yet

- Projet Exc. Mbutamutu R1Document1 pageProjet Exc. Mbutamutu R1EmmanuelNo ratings yet

- Foot Descriptif CCTPDocument9 pagesFoot Descriptif CCTPlot4No ratings yet

- Projet Villa Peter - BiandaDocument5 pagesProjet Villa Peter - BiandaEmmanuelNo ratings yet

- Apres Avoir Examiné Le DosDocument1 pageApres Avoir Examiné Le DosEmmanuelNo ratings yet

- Rodrigue 3Document14 pagesRodrigue 3EmmanuelNo ratings yet

- Les 24 Communes de KinshasaDocument5 pagesLes 24 Communes de KinshasaEmmanuel80% (5)

- Henry ProjetDocument1 pageHenry ProjetEmmanuelNo ratings yet

- Projet r1 Ema BiandaDocument1 pageProjet r1 Ema BiandaEmmanuelNo ratings yet

- Devis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelDocument1 pageDevis Des Travaux de Peinturage Du Bureau Du Pere SamuelEmmanuelNo ratings yet

- AbreviationDocument2 pagesAbreviationEmmanuelNo ratings yet

- Calendrier BondekoDocument2 pagesCalendrier BondekoEmmanuelNo ratings yet

- Syllqbus Bilogie Cliniaue PDFDocument352 pagesSyllqbus Bilogie Cliniaue PDFEmmanuel100% (2)

- Anapath GénéraleDocument159 pagesAnapath GénéraleEmmanuel100% (2)

- Pathologie Non TumoraleDocument59 pagesPathologie Non TumoraleEmmanuelNo ratings yet

- TP BioClinDocument28 pagesTP BioClinEmmanuelNo ratings yet

- TP Morpho PDFDocument15 pagesTP Morpho PDFEmmanuelNo ratings yet

- Zaina Myriam UccDocument67 pagesZaina Myriam UccEmmanuel100% (1)

- Wisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFDocument3 pagesWisdom Kuzamba Chacun À Sa Place PDFEmmanuelNo ratings yet

- Ballade Des Pendus Villon PDFDocument1 pageBallade Des Pendus Villon PDFEmmanuelNo ratings yet

- Liste de Presence 2Document2 pagesListe de Presence 2EmmanuelNo ratings yet

- Concours Math PDFDocument10 pagesConcours Math PDFEmmanuelNo ratings yet

- Concours ChimieDocument12 pagesConcours ChimieEmmanuel100% (1)

- Liste D1 UpcDocument8 pagesListe D1 UpcEmmanuelNo ratings yet

- Chap35 42 PDFDocument33 pagesChap35 42 PDFEmmanuelNo ratings yet