Professional Documents

Culture Documents

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

12 viewsUnidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Unidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Uploaded by

Javier Fallas UmañaCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Carta Lic Eugenia FernandezDocument1 pageCarta Lic Eugenia FernandezJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Unidad 7 Semana 9 Javier Jose Fallas UmañaDocument3 pagesResumen Unidad 7 Semana 9 Javier Jose Fallas UmañaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- CONGRESODocument16 pagesCONGRESOJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Simulación de Audiencia Preliminar Sept Dec 2022Document4 pagesSimulación de Audiencia Preliminar Sept Dec 2022Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Estado ContribuyenteDocument2 pagesEstado ContribuyenteJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Consejo Nacionalrepresentantes2020Document19 pagesConsejo Nacionalrepresentantes2020Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Carta de Intención para Participación YBOA - ULACIT 2023Document1 pageCarta de Intención para Participación YBOA - ULACIT 2023Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Certificado Mentor - Jose Fabián Vargas CastilloDocument1 pageCertificado Mentor - Jose Fabián Vargas CastilloJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Trabajo de KristellDocument17 pagesTrabajo de KristellJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Maureen Reubicacion FilialDocument1 pageMaureen Reubicacion FilialJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Portafolio Abierto Vive Bien 2023 Versión OPENDocument18 pagesPortafolio Abierto Vive Bien 2023 Versión OPENJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Agenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaDocument1 pageAgenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen PatitóDocument2 pagesResumen PatitóJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Agenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaDocument2 pagesAgenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Propuesta Politica de Formato Oficial DEFD 2Document11 pagesPropuesta Politica de Formato Oficial DEFD 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Mod 2 PDC - FES Agente de Cambio - HERRAMIENTASDocument3 pagesMod 2 PDC - FES Agente de Cambio - HERRAMIENTASJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Ejecutivo OfendidoDocument1 pageResumen Ejecutivo OfendidoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Copia de Copia de Medicina LegalDocument5 pagesCopia de Copia de Medicina LegalJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Documento PDFDocument18 pagesDocumento PDFJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Caso #2Document3 pagesCaso #2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Lectura #2Document5 pagesResumen Lectura #2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Caso #1Document2 pagesCaso #1Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-12939 Pág 2Document1 pageCircular DRH-12939 Pág 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Medidas de Seguridad Incapacidad SobrevenidaDocument4 pagesMedidas de Seguridad Incapacidad SobrevenidaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- TestigoDocument1 pageTestigoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-12939 Pág 1Document1 pageCircular DRH-12939 Pág 1Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- ENSAYO - OEA - Abordaje Educacion Dual - Privados de LibertadDocument28 pagesENSAYO - OEA - Abordaje Educacion Dual - Privados de LibertadJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Teoría de Los Derechos Adquiridos en Las Relaciones de Empleo PúblicoDocument45 pagesTeoría de Los Derechos Adquiridos en Las Relaciones de Empleo PúblicoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Estatuto Sintramidos - FinalDocument16 pagesEstatuto Sintramidos - FinalJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-11122 Pág 2Document1 pageCircular DRH-11122 Pág 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

Unidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Unidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Uploaded by

Javier Fallas Umaña0 ratings0% found this document useful (0 votes)

12 views19 pagesOriginal Title

Unidad 1 La Obligación de Motivar en el Ordenamiento Jurídico Costarricense

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

12 views19 pagesUnidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Unidad 1 La Obligación de Motivar en El Ordenamiento Jurídico Costarricense

Uploaded by

Javier Fallas UmañaCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 19

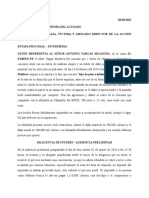

Unidad I:

La obligacién de motivar en

el ordenamiento juridico costarricense

° Tema I: {Qué significa la motivacion en

el razonamiento judicial?

* Tema II: La motivacidn del fallo como principio

constitucional: resefia de la evolucién del precepto

en la historia constitucional del pais

* Tema Ill: Constitucion Politica

(7 de noviembre de 1949).

Exégesis y alcances

19

Introduccion

En este apartado, se analizara el desarrollo constitucional de

la “necesaria demostracién de culpabilidad”. Para tal propésito,

acudiremos al método histdrico, tratando de ubicar las referencias

normativas que se aproximen al contenido de la regulacién actual

del articulo 39 de la Carta Magna. Interesara, ademas, describir

brevemente la forma en que la legislacion ordinaria regulaba el

tema, para desembocar, finalmente, en las discusiones suscita-

das en la Asamblea Constituyente y las sucesivas interpretacio-

nes que los tribunales constitucionales han otorgado al instituto

en cuestion.

Tema I:

Qué significa la motivacion en el razonamiento judicial?

1. Antecedentes

La obligacién de motivar las decisiones jurisdiccionales es

una reconquista democratica de la modernidad’. Si bien es cierto

el pensamiento iluminista, que inspiré y alimenté la Revolucion

Francesa (1789), alz6 como una de sus banderas la necesidad de

prohibirle al juez interpretar las leyes, esto obedecié al momento

histérico particular que se vivid hasta el siglo XVIII, a saber, la

existencia de monarqufas absolutistas que, a través de sus fun-

cionarios, impartieron “justicia” de manera totalmente arbitraria y

sin control alguno, lo que hizo que se propusiera la necesidad de

que el juez fuera una especie de automata, aplicador mecanico

del silogismo clasico, por medio del cual sdlo se limitaria a ser /a

boca que pronuncia /a ley, y se iba a abstener de incurrir en inter-

pretaciones tan proclives a la mera arbitrariedad. No obstante, la

imposibilidad practica de mantener al juez atado a semejante dog-

a La historia del Derecho en occidente conocié momentos en que se

obligaba a fundamentar los fallos y momentos en que se prohibia.

21

ma, hizo que a lo largo de los siglos XIX y XX, se impusiera un

importante cambio en esta materia, pues se fue consolidando la

practica de motivar las decisiones, como una verdadera obliga-

cion del funcionario que resuelve en el marco de un régimen de-

mocratico?.

Este cambio histérico fue acompanado de otro, no menos

importante, y que tuvo que ver con los sistemas de valoracion pro-

batorios. Para el destacado jurista espafiol Perfecto Andrés Iba-

fez, en oposicion al sistema tasado de prueba, propio del sistema

inquisitivo premoderno, fue paulatinamente imponiéndose, con el

advenimiento de la llustracién, el sistema de libre conviccion del

juez en la valoracién de la prueba. Sin embargo, este concepto de

libre conviccidn, en su criterio, se desvirtud al entenderse como

un sistema de valoracion completamente libre, sin controles, sub-

jetivo y casi como un procedimiento “mistico”, cuando en realidad

debia tratarse de una actividad racional sometida a controles, a

los elementos de prueba y a las limitaciones propias del proceso’.

Conforme con la tradicién doctrinal espafiola, que prefiere la divi-

sién dual de los sistemas probatorios en tasado y de libre convic-

cid, otras corrientes de pensamiento prefieren hacer la diferencia

en tres sistemas, a saber, el tasado, el de libre conviccidn que si

tendria ese caracter de libérrima conviccidn 0 juicio en conciencia;

y el sistema de sana critica que se basaria en la libertad probato-

tia de demostrar todo y por cualquier medio, con dos limites in-

franqueables: la legitimidad de los elementos probatorios y la ra-

Zonabilidad en el andlisis de ellos.

2. El doble caracter de la motivacion juridica

en un Estado de Derecho

Surge entonces en la conformacién del Estado de Derecho

moderno, una doble funcién juridica para la labor de fundamentar

. Perelman, Ch., La logic juridica y la nueva retérica; Editorial Civitas

S.A.; Madrid, 1998, p, 35, Andrés Ibafiez, Perfecto: Acerca de la

mativacion de los hechos en la sentencia penal, Revista de la Aso-

ciacién de Ciencias Penales de Costa Rica, Ano 8, N° 11, SanJosé,

Costa Rica, julio 1996, p. 21.

= Andrés Ibanez, p. 22.

22

© motivar las decisiones judiciales. Por un lado es sin duda una

tarea de naturaleza juridica en la medida en que se trata de pon-

derar o valorar los elementos de prueba traidos al proceso, la ade-

cuacién o no de la plataforma factica establecida a las previsiones

normativas, y el establecimiento de las consecuencias juridicas

del caso. Pero, por otra parte, se trata también de una labor que

atafie directamente a la legitimacién politica de las decisiones que

se tomen, pues sdlo en la medida en que los jueces y los funcio-

narios publicos en general, expresen las razones que han tenido

para tomar una determinada resolucién, de manera explicita y ra-

zonada, es que esas decisiones podran adquirir la legitimidad in-

dispensable para que el sistema politico-juridico funcione, y se

reproduzca adecuadamente, no sdlo frente a las partes involucra-

das en el conflicto particular, sino también frente a la comunidad

en su conjunto.

Contrario a lo que proponen autores de la talla de Ch. Perel-

man que, al rechazar el mero positivismo, afirma que en el razo-

namiento judicial no se trata de una simple conformidad con ley a

través del silogismo clasico, sino que ese proceso de razonamien-

to consiste en una “idea previa” de la solucién que aparezca “jus-

ta, razonable y aceptable para el medio” en que se dicta, nosotros

consideramos que la motivaci6n judicial de un fallo, si bien no puede

renunciar a las caracteristicas de razonable y justa, también pue-

de ser abiertamente polémica para el medio en que es dictada

porque el juez no esta para complacer o conformarse al criterio

tradicionalmente dominante, ni a lo que las mayorias consideren

aceptable. Por el contrario, las decisiones judiciales muchas ve-

ces estan para defender los derechos de las minorias, contra la

tradicién y contra las mayorias. En el Derecho Penal esto es par-

ticularmente relevante en la medida en que el acusado es esa

radical minoria que se enfrenta al aparato de persecusi6n estatal

y al prejuzgamiento de un publico cada vez mas influenciado y

manipulado por los medios masivos de comunicaci6n.

Mas bien nos parece que la justicia y razonabilidad de una

decisién debe derivar, en primer término, de criterios objetivos. A

nuestro juicio esos criterios objetivos —contrapuestos a lo que la

tradici6n 0 las mayorias esperan y califican— estan en los princi-

pios mismos que informan el Estado constitucional de Derecho.

Por supuesto que no se trata de entender el razonamiento judicial

como una mera aplicacién literal de la ley por medio del silogismo

clasico, pero si de tener como norte, sobre todo en el ambito juri-

23

dico penal, el marco en el cual se desarrolla la convivencia demo-

cratica civilizada, a saber, el derecho internacional de los dere-

chos humanos, la Constitucién Politica y la normativa comun a

ella conformada.

Lo justo, razonable o aceptable para |a mayoria de la comu-

nidad, bien podria ser abiertamente contrapuesto al respeto de

garantias y libertades fundamentales. En este contexto se ubica,

por ejemplo, la perniciosa tendencia de que, en respuesta a la

alarma social con respecio a ciertas formas delictivas especial-

mente graves, justificada 0 ficticia, se pretendan suprimir esas

garantias o libertades para cierto tipo de delito 0, peor aun, para

cierto tipo de delincuente.

Tema Il:

La motivacién del fallo como principio constitucional:

resefa de la evolucion del precepto en la historia

constitucional del pais*

1. Ley Fundamental del Estado Libre de

Costa Rica (25 de enero de 1825)

Disponia el articulo 101 de esta Ley Fundamental que en

asuntos criminales, nadie podia ser detenido sin orden escrita de

juez competente y previa informacion sumaria, en la que constara

un hecho que segtin la ley debfa sancionarse con pena mas que

correccional. Es claro que tal precepto incorpora el principio de

'egalidad, al menos en dos matices: el que se refiere al ambito

sustantivo (ley previa, cierta y escrita), y el que concierne a la

existencia de un procedimiento regular que culmina con una or-

den jurisdiccional escrita, que declara la existencia de la infrac-

cion punible. Dichas formalidades debian seguirse en los casos

en los que se temiera la fuga del reo (a no dudarlo como un presu-

puesto de razonabilidad, propio de las limitaciones que en nues-

tros dias supone el dictado de cualquier media cautelar, sobre todo

la prisi6n preventiva).

4 Las referencias han sido tomadas del texto de Hernan G. Peralta:

Las Constituciones en Costa Rica, Instituto de Estudios Politicos,

Madrid, 1960, Tomos | y Il. Es necesario aclarar que, en las citas

textuales, por su naturaleza, se mantienen los errores ortograficos,

sintacticos y de estilo, del texto original.

24

No obstante la trascendencia de este precepto, el numeral

108 establecia la posibilidad de obviar dichos tramites, por razo-

nes de “seguridad del Estado”, y siempre y cuando el Congreso

asi lo dispusiera por tiempo limitado. Desconocemos si alguna vez

se recurrié a tal alternativa, pero lo que si es comprensible es la

existencia de esta excepcidn, pues no debe olvidarse que el pais

recién se habia independizado del Reino Espafiol, y surgian op-

ciones de anexarse a otras naciones. Es claro, entonces, que esa

norma era propia de un clima politico de inestabilidad, en el que el

Poder Legislativo contaba con amplias atribuciones, incluso para

obviar una garantia tan elemental y caracteristica del Poder Judi-

cial.

2. Constitucion Federal de Centro-América/ Blaiarecg

(13 de enero de 1835) UCIT

Se

En lo que interesa, la Carta Fundamental establecia la ven-

taja de que todos los ciudadanos de la region serian juzgados por

los mismos procedimientos (articulo 157)

De ella deben destacarse también los ordinales 160 y 161. El

primero disponfa que nadie podia ser preso sino en virtud de or-

den escrita de autoridad competente para darla. Por su parte, el

articulo 161 preceptuaba que no podia librarse esta orden sino

porla existencia de delito que mereciera pena mas que correccio-

nal, y del sefialamiento que hiciera al menos un testigo de quién

era e| delincuente.

Es notoria la coincidencia de los numerales con su similar, la

Constitucion de 1825, solo que ahora se destaca una maxima re-

lativa a la motivacion: la suficiencia, es decir, que hubiera una ra-

z6n suficiente respaldada en alguna prueba, aunque se tratara de

un unico testimonio. Con ello, evidentemente se excluia ya, desde

inicios del siglo XIX, algunas normas de prueba tasada. Se aban-

donaba a concepciones cuantitativas, para exigir consideraciones

cualitativas en funcidn de la prueba. Ello implicaba, desde aquella

época, abandonar la consabida y perjudicial maxima testis unun,

testis nullum.

Fue durante la vigencia de esta Constitucién que entré en

vigor el Codigo General de Carrillo (1841), el cual definia al testigo

como persona fidedigna de uno u otro sexo, que puede manifestar

la verdad (articulo 191), y excluia de esa condicién expresamente

a los menores de 14 afos, a los que carecen de juicio y a los

25

infames declarados en juicio (articulo 192). Ademas aclara que

nadie podia ser testigo en causa propia, ni en la que tuviere intere-

ses, aunque no fueran personales como los abogados, peritos,

los procuradores, tutores, etc. (articulo 193). Posteriormente, en

junio de 1842, se emitié el Decreto LXVII| que establecié la doble

instancia constituida por dos magistrados y creé una tercera en-

cargada de conocer recursos de nulidad en segunda instancia.

Con respecto a la sentencia, en el Capitulo XVII, se establecia las

siguientes reglas: “Articulo 77. Acordada que sea la sentencia in-

terlocutoria o definitiva, sera redactada por el Presidente del Tri-

bunal que la diere, con relacion sucinia de los hechos, y cita de la

ley en que se funde, firmandola los magistrados”. “Articulo 78, A

continuacion sera leida por el mas antiguo en publico, en presen-

cia del Secretario que debe autorizarla, poniendo esta razdn: de

que fue publicado, segtin se dispone en el articulo 46”. Después,

se dictaron otros decretos que se referian al tema, pero que no

regulaban de manera expresa en qué consistia la motivacion. Por

ejemplo, el decreto N° VII, del 11 de mayo de 1880, se referia a la

conmutaci6n de penas, jurisdiccién de jueces del Crimen y Alcal-

des, y el Decreto N° 9 del 23 de setiembre de 1862 (Ley N° 9)

Estos Ultimos, son los marcos normativos a los que con mayor

frecuencia se alude en las sentencias de casacién estudiadas en

la segunda mitad del siglo XIX.

3. Constitucién Politica del Estado de Costa Rica

(9 de abril de 1844)

Sobre el tema, especial mencién merecen los articulos del

24 al 28 de esta Carta Constitutiva. El numero 24 establecia que

el orden de los procedimientos, en las causas civiles y criminales,

debia ser el mas pronto y eficaz para su terminacion, y las leyes

que lo arreglaban debian ser estrictamente justas y razonables

Para que no peligraran la vida, el honor, y los bienes del inocente,

y para que jamés el crimen quedara impune. Es manifiesta la alu-

sion al principio de inocencia y al derecho a la regulacién de un

proceso sin dilaciones indebidas.

Por su parte, el articulo 25 regulaba lo siguiente: “Ninguno

podra ser detenido, arrestado ni castigado sind en nombre, con

las formas y segun las disposiciones de ley". Pero el texto que

mas se aproxima a las normas actuales de motivacién y al dere-

cho de defensa es el del articulo 26, segun el cual: “En todo crimi-

26

nal, el acusado jamas sera privado del sagrado derecho de ser

oido por si, 6 su defensor, de ser informado de la naturaleza y

causa de la acusacién hecha contra él, de que se le presenten los

testigos cara a cara, siendo posible, de sacar testimonio de docu-

mentos de declaraciones de testigos ausentes que puedan probar

su inocencia, y de ser juzgado por autoridad competente y por

jueces imparciales y de capacidad legal”.

Luego, se regula el derecho del justiciable de no confesar en

su contra, estableciéndose para tal efecto la prohibicién de no uti-

lizar medios directos o indirectos que menoscabaran dicha venta-

ja.

4. Constitucién Politica (10 de febrero de 1847)

Como se destaca en el preambulo de esta Constitucién, la

idea de su promulgacién fue la de reformar la constitucién ante-

rior. Por ello, no extraha que, por su orden, los articulos 11, 12 y

43, sean copia literal de los articulos 24, 25 y 26 de la Constituci6n

precedente. Sin embargo, se agrega que nadie podra ser privado

de su libertad, sino cuando hubiese infringido la ley, y hubiera sido

juzgado por tribunales legalmente establecidos con anterioridad

(articulo 14). Se excluia, en consecuencia, el juzgamiento por co-

misiones 0 tribunales especiales.

5. Constitucion Politica “reformada” (1848)

De igual forma, este texto es una modificacién originada en

los “inconvenientes practicos” y las dudas por el modo en que es-

tan expresadas las “disposiciones" de la Constitucion de 1847. En

términos generales, reitera la redaccién y principios de los parra-

fos anteriores, pero agrega una frase muy valida y vigente en nues-

tros dias: “Ninguno puede ser detenido sin un indicio comprobado

de haber cometido delito, y sin mandato estricto del juez...” (arti-

culo 36). Resalta, que a nadie se le hara sufrir pena sin haber sido

oido y convencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por

sentencia ejecutoriada de juez o autoridad competente (articulo

38). Es aqui donde se encuentra la exégesis mas clara del dere-

cho a la motivaci6n de! fallo como garantia de rango constitucio-

nal. En otras normas se ha hecho referencia al principio de juez

natural, y a la existencia de un procedimiento regular, pero es en

este precepto donde se manifiesta la funcién que cumple la mo-

27

tivacién dentro de la relacién procesal: convencer a las partes de

que los razonamientos empleados son suficientes.

En 1862 se promulgé el Decreto N° XXV, que reglamentaba

la tramitacion de juicios verbales en materia civil y criminal, que no

contiene regulaciones propias de la valoracién probatoria que

merezcan destacar.

6. Constituci6n Politica (15 de abril de 1869)

Esta Constitucién no contiene mayores datos que ameriten

su andlisis. En lo esencial, reproduce la Constitucion anterior.

7. Constitucién Politica (7 de diciembre de 1871)

En la materia que nos interesa, esta Carta Politica no contie-

ne mayores modificaciones. No obstante, durante su vigencia, en

1910, entré a regir un cédigo de procedimientos penales, de mar-

cada inspiracion inquisitiva, que se mantuvo vigente hasta 1973.

Es importante sefialar que, mediante Decreto Legislativo N°

19 del 9 de junio de 1889, se desarrollo el recurso de casacién en

materia criminal. Aqui se distinguié -taxativamente— entre vicios

por el fondo y por la forma, destacando entre estos Ultimos: a.

cuando la sentencia no expresara cudles fueron los hechos que

se tenian probados, o cuando hubiera contradiccién entre los mis-

mos. b.cuando la sentencia no resolviera todos los puntos que

hubieran sido objeto de la acusaci6n y de la defensa (articulo 6).

Se reconocfa, ademas, la garantia de la no reforma en perjuicio

(articulo 8), el efecto extensivo de lo resuelto favorablemente en

provecho del procesado (articulo 9). En esa misma fecha, el 9 de

junio de 1889, mediante Decreto N° 20, el Congreso de la Repu-

blica aprobd una ley sobre el recurso de revisién en materia crimi-

nal. De aqui destacan los siguientes motivos, que han encontrado

su correlativo en la historia procesal reciente: a. Inconciliabilidad

(prevista en la forma de condena de dos personas diversas

por un hecho que sdlo pudo ejecutarlo una sola). b. Cuando la

condena resultara de un fallo posteriormente declarado insubsis-

tente. c. Cuando se hubiera basado en documentos o declaracio-

nes que luego fueron declarados como falsos. d. Cuando se hu-

biera obtenido el fallo mediando cohecho o violencia, declarados

en juicio criminal (articulo 1). Se regulaba ademas, la posibilidad

28

excepcional de suspender la ejecucién del fallo, cuando el Tribu-

nal de Casacion lo creyera conveniente.

Luego, el Poder Legislativo, en Decreto N° 29 del 9 de julio

de 1902, se dispuso que “...los jueces, al apreciar en los procesos

criminales el dicho de los testigos y al compararlos entre si y con

otras pruebas, sujetardn su juicio 4 las reglas de la sana critica.

En consecuencia, no haran depender forzosamente su conviccién

de la circunstancia de numero en los testigos, ni les sera prohibido

dar crédito a testigos contra quienes hubiere motivo de tacha legal

(...) Silas circunstancias del caso ocurrente justificaren no dar im-

portancia decisiva al numero de testigos, 6 prescindir de las ta-

chas 6 impedimentos legales de los mismos sino que tratardn de

dar alos testimonios, la gravedad especifica que les corresponda,

en cada caso. Ese mismo prevalecera en la valoraci6n de los indi-

cios 6 presunciones, los cuales, para constituir buena prueba, ha-

bran de ser precisos, graves y concordantes...” (articulo 18).

Ya en esa época, propiamente en 1903, mediante Decreto

Legislativo N° 37, se suprimis la institucion del jurado (Decreto N°

LXXXV del 31 de octubre de 1892) y se atribuyd a los tribunales la

facultad de fijar los hechos “... conforme a las reglas de la sana

critica ...” (articulo 2)

El Codigo de Procedimientos Penales de 1910 establecia que

« Articulo. 421- Nadie puede ser condenado, sino cuando el Tri-

bunal que lo juzgue haya adquirido por los medios de prueba le-

gales la conviecion de que el hecho punible es cierto y que en é/

ha tenido el reo una participacién penada por ley. Los Tribunales

tienen la facultad de fijar en cada caso los hechos que deben te-

nerse por ciertos, examinando las pruebas con arregio a las re-

glas de la sana critica y cualquiera que sea su numero y enti-

dad...” Contenia ademas, prohibicién de declarar a los cényuges,

ascendientes, descendientes dentro de tercer grado de consan-

guinidad 0 segundo de afinidad, a los locos, ciegos y sordos (arti-

culo 455); e instituyé la tacha de los testigos, de acuerdo con un

listado previsto en la ley (articulo 456),

8. Constitucién Politica (8 de junio de 1917)

Al principio de que el juez debe oir y convencer, se agrega

que el deber de que en la legislacién ordinaria se garantice el de-

recho de defensa del acusado, para que se escuchen sus descar-

gos y se le reciban las pruebas pertinentes (articulo 28).

29

Tema ill:

Constitucion Politica (7 de noviembre de 1949).

Exégesis y alcances

1. Discusion en la Asamblea Constituyente

En la Asamblea Constituyente, la discusién versé sobre la

conveniencia 0 no de mantener la redaccion original del articulo

42 de la Constitucion Politica de 1871, que habia sido puesta de

nuevo en vigencia después de los hechos politicos de 1917-1919.

Como alternativa a aquel texto, la fraccién socialdemécrata pre-

senté una mocion, que a la postre fue la que en definitiva se apro-

bd bajo el numero 395. Por su utilidad, y para una mejor compren-

sién de esta norma, conviene resaltar algunos extractos de las

intervenciones mas relevantes que se suscitaron.

Como se ha dicho, algunos diputados consideraban conve-

niente conservar la redaccidn de 1871. Asi, el congresista Castro

Sibaja indicd que “..e/ concepto de nuestra vieja Carta Politica —

que a nadie se hara sufrir pena alguna, sin haber sido ofdo y con-

vencido en juicio—, implica no solo un derecho, sino algo mas: que

la justicia se hara recatadamente. Este concepto no esta de por

mas. Obliga al juez a proceder en una forma recta. Ademas, ga-

rantiza al ciudadano el derecho a defenderse, de acudir a los tri-

bunales para demostrar su inculpabilidad...”

5 Asamblea Legislativa. Actas de la Asamblea Nacional Constituyen-

te. Tomo I|. Acta 109. Sesion de las 15:00 h del 14 de julio de 1949,

p. 519 a 522. Respecto de las Constituciones que anteceden, las

referencias de los Archivos Nacionales son escasas, pudiéndose

determinar Unicamente que los articulos se discutieron y se apro-

baron. Véase: DGAN N° 13799, Congreso. Serie Legislativa. Asam-

blea Nacional Constituyente, que se refiere a la sesién 9 de laAsam-

blea Nacional Constituyente de 1869, celebrada a las 6 de la tarde

del viernes 22 de enero de ese afio. En su articulo 4 se dispuso

discutir y aprobar sin modificacién alguna los articulos 33 a 39 in-

clusive de} proyecto. Entre ellos, sin mayor discusion documenta-

da, se aprobd el numeral 37, que posteriormente fue base del 42 de

la Constitucion de 1871 (cfr. sesién N° 5 de la Asamblea Nacional

Constituyente, celebrada a las 6 de la tarde del jueves 9 de noviem-

bre de 1871 DGAN # 13520. Congreso, Tema Administrativa, 1871.

Asamblea Nacional Constituyente).

Por su parte, el diputado Baudrit Solera aclaré que la modifi-

cacién propuesta refundia los articulos 42 y 43 de la Constitucion

de 1871, dandoles una redacci6n mas apropiada, pero dejando

claro que el indiciado tendré siempre oportunidad de ejercer el

derecho de defensa. Al respecto, acoté lo siguiente: “...Que toda

persona sea oida previamente antes de condendrsela, esta co-

recto: pero el convencimiento viene por las pruebas aportadas

durante el juicio. El proyecto de! 49 no contiene ninguna variacién

sustancial. ¢lmplica, acaso, una variacién que pueda desvirtuar la

idea de la Constitucion del 71? De ninguna forma. El articulo 42

de la Carta derogada persigue que al inculpado se le oiga y que la

pena que se le imponga venga tras la demostraci6n de su respon-

sabilidad, que es lo mismo que dice la mocidn en debate, en la

que ademds se consigna el principio de que el inculpado tiene

siempre el derecho de defensa” (...) Terminé afirmando que la

moci6n planteada respondia a una mejor técnica juridica no slo

por eso, sino porque obliga a oir y convencer aun en las faltas de

policia..

El diputado Jiménez Quesada defendid la redaccion conteni-

da en la Constitucién de 1871, destacando que no debia ignorar-

se un principio que habia sido acogido y desarrollado por la Sala

de Casaci6n, y que no se justificaba su modificaci6n por el simple

deseo de “innovarlo todo”. Distinguid el juicio penal moderno de

los Tribunales Especiales, pues “... En estos Tribunales se proce-

de exactamente al revés, ya que no se Je demuestra al indiciado

que es culpable, sino que éste tiene que demostrar al Estado que

es inocente. El articulo 42 lo dice claramente: es el Estado el que

va a convencer al inculpado, y no éste al Estado de su inocencia.

Hasta que exista evidencia plena de que el procesado es culpable

se le debe condenar...”.

Ante esto, el representante Baudrit Solera replicé que “...

segun el sefior Jiménez Quesada, “convencido en fuicio” quiere

decir plena demostracién de culpabilidad. Asi lo ha explicado la

jurisprudencia. Pero, yo me atrevo a decir que la respuesta en la

gran mayoria de los casos sera negativa si se pregunta a los reos

del presidio de San Lucas si estén convencidos de su culpabili-

dad; pues en el lenguaje comin se le ha dado al término una erré-

nea significacion. La jurisprudencia ha entendido e! mencionado

articulo en su acepcién correcta, no como convencimiento del reo,

sino comprobacién legal de la responsabilidad del inculpado...".

31

En apoyo de esa posicidn, el diputado Chacén Jinesta resal-

t6 que “El principio viene de la legislacion espanola. Pero la propia

Constitucion de la Republica Espafiola, redactaaa, entre otros, por

el gran penalista Jiménez de Asua, elimind el concepio de nuestra

Carta derogada. Agreg6 que la mocién en debate era muy clara y

garantiza al ciudadano su derecho a ser oido, a defenderse ynoa

que se le convenza, como dice el articulo 42

El representante Dobles Segreda manifesto que convencer

a alguien en juicio es probarle que ha cometido un delito. Aclaré

que la Constitucién de 1871 no pretendia que el reo se convenza

asi mismo, “.. sino convencerlo, porque se le vencio ...”

2. Derecho fundamental a la motivacion

de la sentencia penal

2.1. La motivacion del fallo como garantia de un proce-

dimiento justo. Consideraciones sobre los deberes

del juez

En el proceso penal contemporaneo, la exigencia de motivar

las decisiones judiciales, en especial la sentencia, se establece

como una garantia del acceso de los ciudadanos a un régimen de

administracién de justicia que provea —de manera oportuna y ra-

zonable- las conflictos sometidos a su conocimiento.

Desde esta perspectiva, debe conceptuarse la motivacion del

fallo como un derecho fundamental, pues es por su intermedio

que puede prevenirse 0 corregirse la arbitrariedad en la toma de

decisiones sumamente relevantes, como lo son aquellas propias

del proceso penal, en el que con facilidad se pueden comprome-

ter bienes esenciales del encausado (libertad, intimidad, propie-

dad), o bien desproteger una tutela oportuna de los intereses del

damnificado.

La opcidn constitucional por un sistema de gobierno demo-

cratico, implica el limite de los poderes publicos, con aras de res-

guardar intereses de los particulares®. Desde esta perspectiva, el

% Por ello, el Tribunal Constitucional ha interpretado que:

Rica en el articulo 1 de la Constitucién Politica, al constituirse en

Estado segun los principios basicos de una democracia, opt6 por

una formulaci6n politica en la que el ser hurnano, por el simple he-

32

Poder Judicial encuentra su legitimacion en la defensa de las |i-

bertades basicas constitucionalmente establecidas, tanto frente a

los otros Poderes de la Republica (representativos de las mayo-

tfas) como con respecto a organos dependientes de su estructura

cho de serlo, es depositario de una serie de derechos que Je son

dados en proteccidn de su dignidad, derechos que no pueden serle

desconocidos sino en razon de intereses sociales superiores, debi-

damente reconocidos en /a propia Constitucién o las leyes. En una

democracia, el delincuente no deja, por el solo hecho de haber sido

condenado, de ser sujeto de derechos, algunos se le restringen

como consecuencia de la condenatoria, pero debe permitirsele ejer-

certodos los demas..."(Sentencia N° 1231-90 citada por Mora Mora,

Luis Paulino y Navarro Solano, Sonia: Constitucién y Derecho Pe-

nal, Escuela Judicial, San José, 1995, p. 56).

La fundamentacién del fallo permite realizar controles intra y

extraprocesales:

“... 1V.- VALORACION RAZONABLE DE LA PRUEBA: Este princi-

pio obedece a la necesidad de que la prueba que sirva de funda-

mento a un fallo sea valorada atendiendo a las reglas de la sana

critica, a saber, las de la légica, la experiencia comun y la psicolo-

gia. El juez no puede valorar la prueba en forma antojadiza y arbi-

traria, sino que debe atender a criterios objetives y reglas general-

mente admitidas, que le permitan de una forma més confiable arri-

bar a un juicio valedero. Este principio, se encuentra intimamente

ligado al deber de fundamentacién de las resoluciones, que exige

al juzgador expresar en forma clara, precisa e inequivoca las razo-

nes y motivos que lo conducen a determinada conclusion. Es éste

un medio de control propio de un sistema de administracidn de jus-

ticia democrdtica que exige que tanto Jas partes como la comuni-

dad en general puedan controlar el iter ldgico sequido y los razona-

mientos utilizados por los jueces. Si la sociedad ha tomado la deci-

sién de.dotar a algunos funcionarios, del poder de privar de libertad

a otros seres humanos, obviamente, las decisiones que éstos to-

men deben ser transparentes, razonadas y carentes de arbitrarie-

dad. Por lo expuesto, concluye la Sala que la valoracién razonable

de la prueba es un principio integrante del debido proceso. V.- PRIN-

CIPIO DE IN DUBIO PRO REO: Este principio es una clara deriva-

ci6n de la presuncién de inocencia que consagra nuestra Constitu-

cidn Politica en el numeral 39 al sefalar que debe darse una ‘nece-

saria demostracién de culpabilidad" para poder sancionar a una

persona por la comisidn de un hecho ilicito. No puede afirmarse

que la situacién de cualquier ciudadano en la sociedad sea una

33

organica, esto es, el contro! de los tribunales de instancia a través

de los medios de impugnacién’.

La reconstruccion del acontecimiento historico preliminarmen-

te calificado por el acusador como delito (como funcién inmediata

del proceso penal)’, esta condicionada por variables tan comple-

jas —que van desde la calidad y cantidad de! material probaiorio

situacién de inocencia; la “inocencia” es un concepto referencial

que sdlo toma sentido cuando existe la posibilidad de que una per-

ona pueda ser declarada culpable. La situacién normal del ciuda-

dano es de libertad, es ese su estado natural, sin referencia alguna

al Derecho, Es cuando una persona ingresa al ambito de actuacion

de las normas procesales que tiene sentido decir que es “inocente",

porque eso significa que, hasta que se dicte una sentencia conde-

natoria, no se le podran aplicar consecuencias penales. Para de-

clarar culpable a alguien debe tenerse certeza tanto de la existen-

cia de los hechos como de su participacién, debe desiruirse, sin

lugar a dudas, Ja situaci6n basica de inocencia de la persona impu-

tada. Si no existe ese grado de certeza, no se puede arribar a la

decision de culpabilidad y ese es el principio de in dubio pro reo

(otrora denominado de favor rei), segun el cual, si no es posible

aleanzar la certeza, permanece el estado basico de libertad. No se

trata de un beneficio para el imputado, o una concesién de las le-

yes para favorecer, sino, que constituye una limitacion a la activi-

dad sancionatoria del Estado. Cuando del material probatorio no

sea posible desvirtuar el estado de inocencia del encartado, el mis-

mo debe imperar como garantia de que ningun inocente sea san-

cionado. En definitiva, el principio de in dubio pro reo, si forma parte

del debido proceso. Deberd la Sala consultante determinar sien el

caso concreto dicho principio fue o no infringido...". (Sala Constitu-

cional. Sentencia N° 4636-97, de las 16:12 h del i2de agosto de

1997).

% En ese sentido, Ferrajoli sostiene que: Esta legitimacion no tie-

ne nada que ver con la demnocracia politica, ligada a la representa-

cién, No se deriva de la voluntad de la mayoria, de la que asimismo

la ley es expresion. Su fundamento es dnicamente Ia intangibilidad

de los derechos fundamentales. Y, sin embargo, es una legitima-

cién democratica de los jueces, derivada de su funcién de garantia

de los derechos fundamentales ...” Ferrajoli, Luigi. Derechos y ga-

rantias: La ley del mas débil, Editorial Trotta, 1999, pp. 26-27.

En el juicio penal comtn, la averigdacién de la verdad real no es un

fin en si mismo, pues la declaracién de existencia de un suceso

delictivo permite aplicar la ley sustantiva y cumplir con los efectos

de prevencion general positiva atribuidos a la ley penal. Por ello, se

ha resaltado qu . El hallazgo de la verdad no constituye un fin

en si mismo, sino un mero fin intermedio, que debe esclarecer sila

sospecha del hecho que resulta contra el imputado esta 0 no justi-

recopilado, pasando por la apreciacién que de tal prueba realicen

los juzgadores, y culminando con las valoraciones equivocas en

las referencias legales, doctrinarias o jurisprudenciales— que no

inmunizan contra el riesgo de adoptar decisiones injustas. Desde

este punto de vista, la motivacién del fallo debe realizarse con

base en parametros de claridad, razonabilidad y proporcionalidad,

que han de ser conocidos y compartidos por los operadores, pre-

viendo la posibilidad de que, en caso de que existiera desconoci-

miento o discrepancias sobre la existencia, contenido o aplicacién

de tales reglas, una instancia de control establezca criterios de

validez en el caso concreto. En razén de ello, y para hacer efecti-

vas el resto de garantias que se evaluan en la motivacion de la

sentencia, debe descartarse la utilizacidn de métodos de averi-

guacion en los que el proveido se sustente exclusiva o primordial-

mente en una mera opinién del juez’ o en el azar.

ficada. Por medio de esta clase de esclarecimiento de la sospecha

del hecho consigue la sentencia la paz juridica y se restablece la

validez de la norma penal lesionada. De esta manera, realiza el

proceso penal, al mismo tiempo, el Derecho Penal material...”.

Roxin, Claus. Arzt, Gunther y Tiedemann, Klaus. Introduccién al

Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Ariel, Barcelona, 1989,

p. 134.

& Como cualquier acto incardinado en el proceso, la sentencia debe

reunir requisitos elementales para su validez. En ese orden, se ha

expresado que “... para la justicia de la decisidn no basta la volun-

tad de hacerla coincidir con lo que piensa justo, sino que deben ser

respetadas las formas esenciales de control y garantia previstas

para que esa voluntad se manifieste validamente. La ley no con-

siente que el juez busque como quiera la justicia, sino que fija el

camino que debe transitar, porque si renunciara a las formas proce~

sales daria lugar al puro arbitrio y abrirla paso a la injusticia y la

inseguridad (...) El proceso es un modo de conocimiento y esta

regulado para que se logre ese conocimiento respetando derechos

fundamentales de los interesados. Dentro de esta regulacién, el

juez debe hacer justicia. Lo que hiciera fuera de ella seria injusto e

ilegitimo. Esas formas, ese proceso, alcanzan a la sentencia, cuya

estructura esta prevista para excluir la arbitrariedad y procurar el

acierto, Solo respeiando las formas el juez acta en el marco de la

ley y puede buscar Ia justicia ...” De la Ria, Fernando. Teorla ge-

neral del proceso, Depalma, Buenos Aires, 1991, p. 137.

19, Una defensa de esta ultima opcién puede verse en: Elster, Jon.

Juicios salomonicos. Las limitaciones de la racionalidad como prin-

cipio de decisién, Editorial Gedisa, 2da. Ed., Barcelona, 1995,

Como destinatario de las normas que preceptuan la sujecion

ala ley en sus actuaciones, el juez debe establecer la culpabilidad

del infractor con base en juicios razonables (articulos 11, 39, 41,

152 y 153 de la Constitucion Politica). Esto es, respetuoso de las

garantias de legalidad de la prueba, con un procedimiento sus-

ceptible de ser sometido a un proceso de comprobacién argumen-

tativa, propiciado por alguna de las partes involucradas. Esta res-

ponsabilidad del administrador de justicia de dilucidar la contienda

en el caso concreto, trasciende a un ambito general, pero de igual

relevancia. Y es que desde un punto de vista politico, el juez asu-

me el deber de dictar resoluciones que —adecuadas a los precep-

tos legales— evidencien el compromiso con la aplicacién de la ley.

No obstante, debe aclararse que cuando se alude a la responsa-

bilidad politica que implica la motivacién del fallo deben descartar-

se las referencias a imagenes de persecuci6n penal (simbdlicas 0

aparentes), pues aunque es evidente que tales proclamas pueden

ser populares, se apartan ostensiblemente de una administracion

de justicia humana e imparcial".

En este contexto, se aprecia que la fundamentaci6n de las

resoluciones no constituye un fin en si mismo. No se agregan ra-

zones al fallo simplemente para cumplir con un mandato legal.

Por el contrario, aunque encuentre su sustento en principios y

normas constitucionales, convencionales y legales, no consiste

en:urrsimple rito procedimental. Si asi fuera, bastaria con estan-

darizar formularios de resolucién validos para cualquier tribunal, y

aplicables a cualquier tipo de decisién. Sin embargo, conforme se

vera, cada supuesto sometido a conocimiento de las autoridades

jurisdiccionales, presenta variables propias que ameritan un ana-

Asi, no es de extrafiar que se haya resaltado a la motivacién como

una caracteristica del sistema judicial: “...e! Juez o el Tribunal ha

de motivar su decision de tal forma que quede claro que no obede-

ce a motivos o razones subjetivas, sino a razones basadas en nor-

mas preestablecidas, lo que hace que la respuesta judicial aparez-

ca como una respuesta de todo ef sistema...”. Hierro, Liborio. Esta-

do de Derecho. Problemas actuales, Biblioteca de Etica, Filosofia

del Derecho y Politica, México, p. 50. Ademas, reconocer esta ca-

racteristica responde a la necesidad de eliminar el caracter secreto

0 divinizado de la actuacién del Poder Judicial, ya que éste, al ex-

36

lisis bAsico y racional de los aspectos facticos y juridicos que re-

sulten de interés, es decir, que sean relevantes para emitir la deci-

sién.

2.2. Contro! jurisdiccional superior sobre el fallo de ins-

tancia

Al menos, en lo que respecta a la sentencia, la motivacién

cumple la finalidad de proporcionar a las partes, las razones por

las cuales el Tribunal ha decidido de una manera determinada,

posibilitando de esta forma, en los casos y en los supuestos en los

que Ia ley autoriza, que se ejerza el derecho de defensa mediante

la impugnacién de lo resuelto. Este control es eventual, pues de-

pende de que la parte que se considera perjudicada en sus intere-

ses, acuda ante un Tribunal que pueda controlar la adecuacién

del fallo a la normativa en vigor, independientemente de que se

reclamen vicios sustantivos o procesales.

En nuestro sistema de impugnacion, no existe la garantia de

la “doble instancia”, es decir, la posibilidad generalizada de some-

ter a conocimiento de otro tribunal los hechos y las pruebas deba-

tidas. A pesar de ello, tal como lo ha estimado la Sala Constitucio-

| BIBLIOTECA ULAGIT

presar sus argumentos y razones, se convierte en un poder res-

ponsable, tanto en el ambito interno de! proceso, como fuera del

mismo. L6pez Guerra, Luis. Presuncién de inocencia, tutelas judi-

cial y motivacién de sentencias penales, en Los principios del pro-

ceso penal y la presuncién de inocencia, Consejo General del Po-

der Judicial, Madrid, 1992, p. 150. En este sentido, De la Rita apun-

ta que: “... Por medio de la sentencia, la voluntad abstracta de la

ley se hace real y operante en lo concreto: El poder del juez es

amplio y fuerte. El no es Ja ley, pero lleva la palabra de la ley; es la

voz del Estado, que dice la justicia en el caso particular. Su deci-

sién produce modificaciones en la realidad, y el conjunto de las que

/a pronuncian los distintos jueces tiene amplia repercusion social.

La paz de Ia colectividad depende en gran medida de la justicia, y

se pone en riesgo cuando esa justicia no convence 0 deja flotando

sentimientos de arbitrariedad...” De la Rila, Fernando. Ob. cit., p.

136.

37

nal, la flexibilizacién de los requisitos para acceder al control de

casacidn, contribuye a hacer realidad la garantia constitucional de

acceso a la justicia’*.

38

Sobre el tema, conviene consultar las siguientes sentencias de la

Sala Constitucional: Sentencia N° 719 de 16:30 h del 26 de junio de

1990. N° 282 de 17 h del 13 de marzo de 1990 y N° 1739-92 de

11:45 h del I? de julio de 1992),

Ver ademas: Arce Viquez, Jorge Luis. Los dérganos de casacién

penal frenie a la apertura del recurso de casacién, en Ciencias Pe-

nales, Revista de la Asociacién de Ciencias Penales de Costa Rica,

San José, N° 8, Afio 5, marzo de 1994. Gonzalez Alvarez, Daniel y

Houed Vega, Mario. Algunas consideraciones sobre la evolucién

de la casacién penal, en Ciencias Penales, Revista de la Asocia-

cién de Ciencias Penales de Costa Rica, San José, N° 10, Ano 7,

setiembre de 1995.

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Carta Lic Eugenia FernandezDocument1 pageCarta Lic Eugenia FernandezJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Unidad 7 Semana 9 Javier Jose Fallas UmañaDocument3 pagesResumen Unidad 7 Semana 9 Javier Jose Fallas UmañaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- CONGRESODocument16 pagesCONGRESOJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Simulación de Audiencia Preliminar Sept Dec 2022Document4 pagesSimulación de Audiencia Preliminar Sept Dec 2022Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Estado ContribuyenteDocument2 pagesEstado ContribuyenteJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Consejo Nacionalrepresentantes2020Document19 pagesConsejo Nacionalrepresentantes2020Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Carta de Intención para Participación YBOA - ULACIT 2023Document1 pageCarta de Intención para Participación YBOA - ULACIT 2023Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Certificado Mentor - Jose Fabián Vargas CastilloDocument1 pageCertificado Mentor - Jose Fabián Vargas CastilloJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Trabajo de KristellDocument17 pagesTrabajo de KristellJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Maureen Reubicacion FilialDocument1 pageMaureen Reubicacion FilialJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Portafolio Abierto Vive Bien 2023 Versión OPENDocument18 pagesPortafolio Abierto Vive Bien 2023 Versión OPENJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Agenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaDocument1 pageAgenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen PatitóDocument2 pagesResumen PatitóJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Agenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaDocument2 pagesAgenda Asamblea I 2023 Filial Basica 1-10-08 CTP de Ulloa HerediaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Propuesta Politica de Formato Oficial DEFD 2Document11 pagesPropuesta Politica de Formato Oficial DEFD 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Mod 2 PDC - FES Agente de Cambio - HERRAMIENTASDocument3 pagesMod 2 PDC - FES Agente de Cambio - HERRAMIENTASJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Ejecutivo OfendidoDocument1 pageResumen Ejecutivo OfendidoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Copia de Copia de Medicina LegalDocument5 pagesCopia de Copia de Medicina LegalJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Documento PDFDocument18 pagesDocumento PDFJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Caso #2Document3 pagesCaso #2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Resumen Lectura #2Document5 pagesResumen Lectura #2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Caso #1Document2 pagesCaso #1Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-12939 Pág 2Document1 pageCircular DRH-12939 Pág 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- Medidas de Seguridad Incapacidad SobrevenidaDocument4 pagesMedidas de Seguridad Incapacidad SobrevenidaJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- TestigoDocument1 pageTestigoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-12939 Pág 1Document1 pageCircular DRH-12939 Pág 1Javier Fallas UmañaNo ratings yet

- ENSAYO - OEA - Abordaje Educacion Dual - Privados de LibertadDocument28 pagesENSAYO - OEA - Abordaje Educacion Dual - Privados de LibertadJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Teoría de Los Derechos Adquiridos en Las Relaciones de Empleo PúblicoDocument45 pagesTeoría de Los Derechos Adquiridos en Las Relaciones de Empleo PúblicoJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Estatuto Sintramidos - FinalDocument16 pagesEstatuto Sintramidos - FinalJavier Fallas UmañaNo ratings yet

- Circular DRH-11122 Pág 2Document1 pageCircular DRH-11122 Pág 2Javier Fallas UmañaNo ratings yet