Professional Documents

Culture Documents

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 viewsCamScanner 04-12-2023 17.56

CamScanner 04-12-2023 17.56

Uploaded by

rabab ouerdighiCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Ta P - CardiologieDocument38 pagesTa P - Cardiologierabab ouerdighiNo ratings yet

- Appareil Locomoteurs Des VertébrésDocument3 pagesAppareil Locomoteurs Des Vertébrésrabab ouerdighiNo ratings yet

- Milieux MarinsDocument30 pagesMilieux Marinsrabab ouerdighiNo ratings yet

- 5 Metabolisme GluciDocument9 pages5 Metabolisme Glucirabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية- الجزء الرابعDocument14 pagesعلوم التربية- الجزء الرابعrabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية- الجزء السابعDocument11 pagesعلوم التربية- الجزء السابعrabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية - الجزء العاشرDocument5 pagesعلوم التربية - الجزء العاشرrabab ouerdighiNo ratings yet

- CNE - 1 Nom, Prénom (Étudiant 1) CNE - 2 Nom, Prénom (Étudiant 2) CNE - 3 Nom, Prénom (Étudiant 3)Document8 pagesCNE - 1 Nom, Prénom (Étudiant 1) CNE - 2 Nom, Prénom (Étudiant 2) CNE - 3 Nom, Prénom (Étudiant 3)rabab ouerdighiNo ratings yet

- 1111cours Biologie Cellulaire CompletDocument117 pages1111cours Biologie Cellulaire Completrabab ouerdighiNo ratings yet

- Interros Des Lycées by ElmeknassiaDocument41 pagesInterros Des Lycées by Elmeknassiarabab ouerdighiNo ratings yet

- 1 - Les Compositions Des AlimentsDocument18 pages1 - Les Compositions Des Alimentsrabab ouerdighiNo ratings yet

- Rapport Retrait 2017Document15 pagesRapport Retrait 2017rabab ouerdighiNo ratings yet

- Demande de Mouvement Enseignant-20170507Document1 pageDemande de Mouvement Enseignant-20170507rabab ouerdighiNo ratings yet

- BV - Généralités - 2ième Partie - S2 - NihalDocument34 pagesBV - Généralités - 2ième Partie - S2 - Nihalrabab ouerdighiNo ratings yet

- Chapitre 1 Le Comportement Mécanique Des RochesDocument7 pagesChapitre 1 Le Comportement Mécanique Des Rochesrabab ouerdighi100% (1)

CamScanner 04-12-2023 17.56

CamScanner 04-12-2023 17.56

Uploaded by

rabab ouerdighi0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views13 pagesCopyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

5 views13 pagesCamScanner 04-12-2023 17.56

CamScanner 04-12-2023 17.56

Uploaded by

rabab ouerdighiCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 13

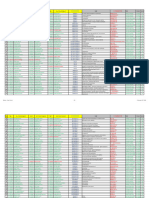

Facteurs écologiques

Le Saneur Ge mien ax wet Gement de mubiea preven agit dihactememt sar es eS

2Interaction des milieux et des étres vivants

Les des vivants pecvent awwir des riactioas morphologiquas, pysinlggues eta.

vis des facteurs du milieu Ces rhactions engendrent I'dtimination des.

ethologigess vi

easitt dks Acteurs

does vivems ce bien |e riduction de leur efffictif logue IY

aes est proche des limites de tolérance_oa les dépasse,

a. Loi de tolérance (Intervalle de tolérance)

Enonege par Schelford en 1911 « Pour tout facteur de environnement existe un

Gomaine de valeurs ov gradient (jntervalle de tolérance) dans lequel tout processus

écologique sous la dépendance de ce facieur poura s’effeetuer normatement » C'est

seulement.

térieur de cet intervalle qu’en cons&quence, la vie de tel ou tel organise,

Pepparition de telle ou telle biocénose, seront possible,

Figure 1 : Intervalle de tolérance en fonction de intenslté du faeteur de milieu,

Interprétation de la figure 1 :

~ Au-dessous d’une borne inférietre, ga correspond a In mort de lorganisme,

~ Au-dessus dune borne supérieure, ga correspond aussi mort de organisme

ocanne avec Lamocanner

- Une valeur optimale « préférendum » ou « optimum écologique » cela implique un

métabolisme optimum.

b. Valence écologique

La valence écologique d'une espéce est la capacité de cette demiére & peupler des

milieux différents caractérisés par des variations plus ou moins grandes des facteurs

écologiques :

On peut distinguer :

Les espaces eury2ces (du gr. eurus, large) qui présentent une forte valence écologique,

supportant done d'importances variations des facteurs écologiques. Ce sont souvent des

espéces a forte capacité de colonisation du milieu (on y trouve, par exemple, les espéces

envahissantes).

Les espéces mésoéces (du gr. mesos, milieu) qui présentent une valence écologique

‘moyenne, supportant donc moyennement les variations des facteurs écologiques.

Les espices sténodces (du gr. stenos, étroit) qui présentent une faible valence écologique,

ne survivant que dans des gammes précises et variant faiblement de facteurs écologiques.

Ce sont souvent des espéces A faible capacité de colonisation du milieu. On peut utiliser

les préfixes eury- / méso- / sténo- pour n’importe quel facteur écologique donné.

Quelques exemples :

§ Eurytherme / mésotherme / sténotherme : température

§ Euryhalin / mésohalin / sténohalin : salinité

§ Euryphote / mésophote / sténophote : lumiére § Etc.

‘stenotherme

Eurythermie et sténothermie. D’aprés FISCHESSER & DUPUIS-TATE (2007).

<

ocanne avec Lamocanner

c. Facteurs limitants| * ki

Un facteur écologique joue le réle d'un facteur limitant lorsquiil est absent, réduit au-

dessous d'un seuil critique ou bien excéde le niveau maximum tolérable, C’est le facteur

limitant qui empéchera l'installation et la croissanée d'un organise dans un milieu,

*Habitat / Niche écologique

L’habitat est environnement physique dans lequel un organisme est trouvé, Ex. :

Forét, océan, trone d’arbre.

Quant a In niche écologique, elle se définie comme étant la position que organisme

occupe dans son environnement, comprenant les conditions dans lesquelles il est

trouvé, les ressources qu’il utilise et le temps qu’il y passe.

Les organismes peuvent changer de niche quand ils se développent. Ex. : Les Crapauds

communs Bufo bufo.

| Jeune Adulte

Environnement |‘ Aquatique Terrestre

«© Alimentation Algues Insectes

Un habitat peut contenir plusieurs habitats. Exemple : Foret (Habitat) abrite des

oiseaux (Mésanges charbonniéres, Bécasses), Insectes (Papillons, coléoptéres,

araignées), mammiféres (Renards, litvres) et plantes (champignons, lichens).

1 habitat = 9 espéces = 9 niches écologiques.

3: Classification des facteurs écologiques :

| Ils sont de deux types : facteurs biotiques et facteurs abiotiques

Facteurs abiotiques : Ensemble des caractéristiques physico-cl

ques du milieu, ils

sedivisent en :

Facteurs climatiques : (température, pluviosité, lumiére, vent...)

Facteurs édaphiques : (texture et structure du sol, composition chimique du sol...)

Facteurs hydriques : (densité de l'eau, gaz dissous, salinité...)

Facteurs biotiques : Ensemble des interactions qui se réalisent entre des individus de la

3

ocanne avec Lamocanner

méme espéce ou d’espéces différentes : prédation, effet de groupe, effet de masse,

coopération, parasitisme et compsétition.

3.1 Facteurs abiotiques

3.1.1 Facteurs climatiques :

a. Le climat

Ensemble des circonstances atmosphériques et météorologiques propres 4 une région du

globe.

Le climat d'une région est déterminé A partir de étude des paramétres

météorologiques évalués aplusieurs dizaines d'années.

b. Les composantes climatiques

Les composantes climatiques présentent dans la biosphére des variations considérables

qui peuvent s°étudier sur des échelles Spatiales différentes. On cite : Le macroclimat, le

mésoclimat et microclimat,

bl Le maeroclimat, + |

Un climat relatif a une zone géographique trés vaste, Il résulte de la situation

géographique et orographique (relief) ou encore les conditions météorologiques

générales qui caractérisent les grandes zones climatiques. Exemple : Le climat du

Maroc.

b.2. Le mésoclimat

Climat d'une région particuliére. Exemple : le climat d’une forét.

b.3. Le microclimat

Désigne généralement des conditions climatiques limitées a une région géographique

trés petite, Exemple : Climat sous un arbre ou une pierre.

3.1.2 Principaux facteurs climatiques

A. Température

+ Grandeur physique a laquelle nous sommes le plus sensible.

* Lanotion du temps au'i fait est lige au sentiment de chaud ou de froid.

+ Traduit l’agitation moléculaire des gaz atmosphériques, conséquence des chocs entre

leurs molécules.

ocanne avec Lamocanner

La température est un facteur limitant de toute premitre importance car elle

contrdle :

> Ltensemble des phénoménes métaboliques

» Répartition de la totalité des espaces et des communautés d'étres vivants dans la

biosphere.

a, Importance de la température

1, Toute hausse de température accélére le métabolisme, les réactions biochimiques

ainsi que les phénoménes physico-chimiques (Joi de Quo: 1a quantité de chaleur

produite, Q, double lorsque la température s’éléve de 10°C).

2. Agit directement sur les activités enzymatiques. Elle contréle, airisi, la respiration, la

croissance, la photosynthése, la résistance A des facteurs défavorables du milieu...

2, Les limites des aires de répartition géographique sont souvent déterminées par la

température (Facteur limitant). Tres souvent ce sont les températures extrémes

plutét que les moyennes qui limitent I'installation d'une espéce dans un milieu,

*L'intervalle thermique dans lequel la vie est possible, est compris entre -200°C et

+100°C,

Exemple 1 ; Certaines Cyanophycées capables de se développer dans des eaux

dont la températuredépasse 80°C.

Exemple 2 : Certains kystes de Nématodes, spores de cryptogames peuvent

supporter des températures inférieures & -180°C.

* Résistance aux températures extrémes par l’anhydrobiose :

= Etat particulier d'un organisme vivant manifestant une forme de résistance.

*Lorganisme est fortement déshydraté et les fonctions vitales sont complétement ou

presque complétement arrétées.

* Le retour de 'humidité provoque la remise en route du métabolisme « reviviscence »

Exemple : La larve du Diptére Brachycere polypedilum réduit la teneur en eau de son

corps & 97%, peutétre exposée des T° comprises entre -270°C et +90°C,

sans mourir

Cependant, I'intervalle de tolérance de la plupart des espéces vivantes est

5

ocanne avec Lamocanner

sgénéralement beaucoup plus érot, tout au plus de Vordre d'une soixantaine de degrés

(60°C). :

“Les organismes s’adaptept différemment aux variations thermiques, on distingue

des organismes ectothermes (hétérothermes, oikilothermes) : organismes :

> Incapables de réguler leur température

> Se réchauffent s'il fait plus chaud et se reftoidissent s'il fait plus froid, Ils

sont dits « & sang fr:

» 3 Exemple : Invertébrés, poissons, amphibiens et

reptiles

Endothermes (homéothermes) : ce sont des organismes qui :

> Régulent leur température

> Maintiennent leur température corporelle & un niveau constant (37°C pour les

mammiféres), Ils sont dits « & sang chaud»; Exemple : Mammiféres et

oiseaux

*Il existe aussi des organismes :

Sténothermes : qui ne tolérent qu’un intervalle limité de températures ambiantes.

Exemple : La Truite de rivigre (Salmo trutta) est un poisson sténotherme dont la

température optimaleest de 7 8 17°C et la température étale est de 22 425°C.

Eurythermes : Doués d’tine haute tolérance écologique par rapport a la température.

Exemple : La Puce des neiges (Boreus hyemalis), insecte qui demeure actif entre -12 et

32°C. ;

Microthermes (oligothermes) : Adaptés aux basses températures,

Exemple : Le Poisson des glaces (Trematomus bernacchii) est un poisson de V’océan

glacial arctique qui vit entre -2,5 et 2°C.

Mégathermes (polythermes) : Adaptés aux températures élevées.

Exemple : Le Madrépore (Corail) vit dans les massifs coralliens entre 20 et 27°C.

«La température op'

ale

Température A laquelle le développement et les réactions meétaboliques se

déroulent de la meilleure maniére possible, avec le minimum de dépenses

énergétiques.

Stratification « thermique » d’un lac tempéré en été.

6

ocanne avec Lamocanner

Les eaux de surface, chauffées par le soleil, constituent 1’épilimnion. Les eaux

profondes, qui restent froides, constituent ’hypolimnion, séparé de I’épilimnion, par

une strate intermédiaire de quelques métres d’épaisseur, la thermocline. Cette structure

thermique, qui change au cours ces saisons, influence toute lorganisation de

Pécosystéme lacustre.

Le mouvement de I'air provoqué par la différence de température s‘appelle la convection

naturelle.

Epllimnion

2 te: - =

& yo] Thermectine

2 -

° a S 2 Te zo

+ Temperature *S

b. Réactions des étres vivants aux conditions thermiques défavorables

Les étres vivants réagissent aux conditions thermiques défavorables par des réactions

soit :morphologiques (M), physiologiques (P) ou bien comportementale (¢).

Exemples :

L’ours polaire développe de la peau épaisse et de la graisse car elle est isolante

et complete d’éventuelles carences alimentaires, (M)

Le lézard se chauffe au soleil le jour et se cache dans son terrier la nuit (C)

7

ocanne avec Lamocanner

Soe

Le chien, pour se reffoidir, haléte, dilate ses vaisseaux sanguins cutanés et

transpire...(P)

Les oiseaux se serrent les/uns contre les autres, quand ils migrent pour maintenir une

température clémente (C)

ocanne avec Lamocanner

de continentalité Ouest-Est.

B. Brouillards

Brouillard : Amas de gouttelettes d’eau en suspension dans I’air.

Rosé : c’est un ensemble de fines gouttelettes produites par la condensation de la vapeur

eau atmosphérique a la fin de la nuit.

Gel:

brumes se forment par reftoidissement de I’air chaud et humide dans les basses couches

.¢ sont des pluies congelées qui tombent sous forme de grains de brouillards et

de 'atmosphire, on distingue :

C. L’eau et la végétation

Les plantes sont essentiellement constituées d’eau (H20) :

Exemple : graine de blé eh -15%

Carotte de 85 %

D’autre part, ’eau est d’une importance vitale pour les plantes et en particulier en ce qui

conceme la respiration, la transpiration et I’assimilation, des besoins des plantes en eau.

Selon les besoins en eau les plantes peuvent étre classées en plantes aquatiques vivantes

dans l’eau parmi ces plantes on distingue :

+ Plantes hydrophiles : (ou hydrophytes) les plantes dont les feuilles et les fleurs se

trouvent généralement a la surface de l’eau.

+ Plantes hélophyte

(ou hélophiles) ont des feuilles et des fleurs qui se trouvent au-

dessus du niveau de l'eau.

+ Plantes hygrophiles : Plantes qui me vivent pas dans l’eau mais elles exigent une

alimentation en eau plus importante.

+ Plantes mésophiles : elles se contentent en général des réserves d’eau a condition que

ces réserves soient suffisantes durant toute l'année.

+ Plantes xérophiles : elles résistent A la stcheresse prolongée en réduisant un

minimum stricte leur consommation d’eau par toutes sortes d’adaptation.

D. Précipitation

Trois facteurs interviennent dans la répartition des précipitations :

1.La position géographique

Elle se traduit par une diminution des précipitations annuelles avec :

«La latitude on parle d'un gradient nord-sud ou gradient latitudinal.

ocanne avec Lamocanner

* La longitude ou continentalité, on parle d’un gradient ouest-est, c’est & dire les

moyennes annuelles des précipitations baissent lorsqu’on s’éloigne de la mer

dans un relief homogéne.

2. L’altitude

Elle se traduit par une augmentation des précipitations avec l’altitude. La présence des

montagnes compense done Péloignement de la mer par l’altitude.

Exemple : Fés située A415 m d’altitude regoit annuellement 545 mm par contre a Ifrane

située a 1635 m daltitude récoit 1101 mm.

3. L’exposition

Les reliefs constituent un’ barrage qui arrétent les précipitations, il en résulte une

dissymétrie pluviométrique netle entre les versants Ouest exposés aux vents pluvieux et

les versants Est et Sud en position d’abri et soumis en outre aux influences sahariennes.

E. Humidité

Lhumidité de Pair : quantification de la présence d’eau (généralement sous forme de

vapeur) dans l'air, Lthumidité de T'air dépend largement des précipitations, de la

température... mais aussi de Phumidité du sol ou encore du couvert végétal ; c’est un

bel exemple de couplage biotope-biocénose.

On peut lexprimer de diverses fagons ; les plus courantes sont I"humidité absolue

massique (masse de vapeur d’eau par unité de volume d’ait m/V, souvent en g / m)et

Phumidité relative (pression de vapeur d’eau mesurée sur la pression de vapeur

saturante* Pv / Pys, exprimée en %).

+ pression maximale autorisant Iétat gazeux avant le passage a éat liquide

3.1.2 Facteurs édaphiques :

Introduction :

Les facteurs liés au sol préventent une importante particuliére par le développement des

‘végétaux et leur répartitiont Le sol intervient également par sa nature chimique et par sa

nature physique.

Constitution du sol :

a. Fraction minérale

b. Fraction organique

Caractéristiques et propriétés du sol :

Iis dépendent essentiellement de la taille de ces éléments consttutfs ee qui constitue 8

structure et le mode d’agencement (arrangement) de ces éléments les uns aux autres Ce

12

>canne avec Vamscanner

qui détermine sa structure.

1. Texture :

C'est la composition granulométrique du sol, elle est définie par la proportion des

éléments du sol aprés élimination de la matiére organique. Cette texture est déterminge a

Paide des tamis :

Fraction fine @ <2 mm

Fraction grossigre@>2mm

Aprés avoir isolés les particules minérales, on trie ces éléments en trois fractions : sable,

limon et argile. La texture équilibrée représente le sol le plus intéressant pour la culture.

2. Structure : .

On appelle structure du sol ensemble de ces agrégats ou de ces unités structurales

caractérisées par la forme, porosité, solidité mécanique et résistance de I’eau.

On distingue trois types de structures :

- Structure particulaire

+ Structure massive

- Structure fragmentaire

Porosité

Le volume des pores dans le sol et leurs dimensions dépendent de la composition

mécanique et de la structure ; le nombre des pores, leurs proportions et leur dimension

détermine les principales propriétés des sols. La porosité peut étre subdivisée en

porosité capillaire (contenant de l’eau retenue par les pores pelliculaires) et en porosité

non capillaire (pores d’aération).

Eau dans Je sol : Etat de Ifeau dans le sol, on dstingue:

- Peau hygroscopique (eau de rétention)

- Peau capillaires absorbables (c’est l'eau qui remplit les pores ou les capillaires), .

3.2 Facteurs biotiques | |

En écologie, les facteurs biotiques représentent les interactions qui se réalisent entre des,

individus d’une méme espéce (populaticin) ou d’espéces différentes (communauté) dont

la prédation, coopération, parasitisme et compétition.

N.B : Ca sera étudié en TD.

13

ocanne avec Lamocanner

> La régle d'Allen

Réduction de la longueur ‘des appendices (oreilles, queue, cou, pattes, ailes) afin

de réduire les pertes thermiques M.

Exemple : Renard polaire, yard roux et fennée

Cette adaptation permet a animal des milieu chauds, de rayonner de la chaleur et

de lutter ainsi contre Iélévation de sa température corporelle.

Exemple: Le Fennec (Fenecus zerda) ayant de trés grandes oreilles, est inféodé

aux déserts subtropicaux M.

> La ragle ou loi de Bergmann

C’est un principe corrélant la température exteme et le rapport de la surface corporelle

au poids chez les animaux a sang chaud. Ainsi, les oiseaux et les mammiféres des

régions froides sont plus volumineux que les individus de la méme espéce dans les

régions chaudes.

La taille et la masse des espces tendent A eroitre avec Ia latitude M.

Exemple : Le Manchot Empereur Latitudes australes est de 50 Kg alors que

Manchot de Galépagosa Equateur <3 kg.

La loi de Bergmann prévoit que la taille des organismes, surtout d'une espéce

occupant une grande aire géographique, croit avec Ia latitude, Elle n'est vérifige que

pour les vertébrés homéottermes (mammiferes et oiseaux). Ainsi, les individus dune

espdee sont plus grands sils vivent en zone tempérée, et leur taille diminue en se

rapprochant des tropiques puis de I'équateur. Autrement dit, il existe une tendance

intra‘espéce chez les animaux a sang chaud & avoir une taille corporelle croissante

avec une latitude croissante et une température ambiante décroissante.

c. Autres mécanismes d’adaptation chez les animaux

c.1 Migration :

Solution parfaite qui échappe aux organismes dépourvus de grandes possibilités de

déplacementactif.

Exemple : Oiseaux (Flamant Rose), Insectes (Monarque).

ocanne avec Lamocanner

+ Les oiseaux (a état adulte) quittent en automne, des régions qui vont bient6t

devenir trop froides et par conséquent trop pauvres en nourriture,

+ Isteviendront au printemps.

‘* La ponte, U'éclosion surtout, et les premigres semaines de vie des jeunes se

dérouleront ensuite dans des conditions thermiques optimales.

¢.2 Hibernation et hivernation

A l'approche de 'hiver, bon nombre de mammiféres se réfugient dans leur terrier.

Certains hibement alors que d'autres hivernent.

A.1 Variation avec la latitude

La quantité de chaleur regue par rayonnement solaire sur une surface de la terre dépend

de angle d’incidence des rayons. Cet angle d’incidence varie avec les saisons.

Aux péles, les rayons solaires ne sont jamais perpendiculaires a la surface du sol ; donc

la température va décroire au fur et A mesure que la latitude augmente. Il en résulte une

distinction de la végétation en fonction de la latitude.

A.2 Variation avec Paititude

Avec l'altitude, Ja température baisse & raison de 0,6 °C dans les 100 m, cest un

gradient moyen qui est variable avec les saisons et la situation g¢ographique.

Cette baisse de température combinée @ une augmentation de précipitation détermine

une succession de formation végétale appelée = Etage de végét:

: ; + Xérophytes épineuses

3. Quercus plex, | Précipitation f et T°C \e

2. Jupripetus phoenicia__-

1. Steppe de Alfa ___,

A.3 Notion de continentalité

En Eté, plus on s’enfonce vers Vintérieur du continent plus la température (T°C

augmente, c’est ce qu’on appelle effet de la continentalité, Au Maroc, il y a un gradien

10

ocanne avec Lamocanner

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1093)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Ta P - CardiologieDocument38 pagesTa P - Cardiologierabab ouerdighiNo ratings yet

- Appareil Locomoteurs Des VertébrésDocument3 pagesAppareil Locomoteurs Des Vertébrésrabab ouerdighiNo ratings yet

- Milieux MarinsDocument30 pagesMilieux Marinsrabab ouerdighiNo ratings yet

- 5 Metabolisme GluciDocument9 pages5 Metabolisme Glucirabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية- الجزء الرابعDocument14 pagesعلوم التربية- الجزء الرابعrabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية- الجزء السابعDocument11 pagesعلوم التربية- الجزء السابعrabab ouerdighiNo ratings yet

- علوم التربية - الجزء العاشرDocument5 pagesعلوم التربية - الجزء العاشرrabab ouerdighiNo ratings yet

- CNE - 1 Nom, Prénom (Étudiant 1) CNE - 2 Nom, Prénom (Étudiant 2) CNE - 3 Nom, Prénom (Étudiant 3)Document8 pagesCNE - 1 Nom, Prénom (Étudiant 1) CNE - 2 Nom, Prénom (Étudiant 2) CNE - 3 Nom, Prénom (Étudiant 3)rabab ouerdighiNo ratings yet

- 1111cours Biologie Cellulaire CompletDocument117 pages1111cours Biologie Cellulaire Completrabab ouerdighiNo ratings yet

- Interros Des Lycées by ElmeknassiaDocument41 pagesInterros Des Lycées by Elmeknassiarabab ouerdighiNo ratings yet

- 1 - Les Compositions Des AlimentsDocument18 pages1 - Les Compositions Des Alimentsrabab ouerdighiNo ratings yet

- Rapport Retrait 2017Document15 pagesRapport Retrait 2017rabab ouerdighiNo ratings yet

- Demande de Mouvement Enseignant-20170507Document1 pageDemande de Mouvement Enseignant-20170507rabab ouerdighiNo ratings yet

- BV - Généralités - 2ième Partie - S2 - NihalDocument34 pagesBV - Généralités - 2ième Partie - S2 - Nihalrabab ouerdighiNo ratings yet

- Chapitre 1 Le Comportement Mécanique Des RochesDocument7 pagesChapitre 1 Le Comportement Mécanique Des Rochesrabab ouerdighi100% (1)