Professional Documents

Culture Documents

Pilote ULM Chapitre2 Réglementation

Pilote ULM Chapitre2 Réglementation

Uploaded by

oaca twraimhb0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views20 pagesOriginal Title

Pilote ULM chapitre2 réglementation

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

15 views20 pagesPilote ULM Chapitre2 Réglementation

Pilote ULM Chapitre2 Réglementation

Uploaded by

oaca twraimhbCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 20

CHApitRE II : REGLEMENTATION

REGLEMENTATION

Les niveaux de vol remarquables dans ’atmosphére météorologique

Division espace aérien

Organismes de la circulation aérienne

Langues 4 utiliser

Prévention des collisions entre aéronefs au sol ou en vol

Les siéges

Le survol de Veau

Hydro ULM

Vol en altitude

La prévention des collisions entre les aéronefs et les obstacles au sol

Obligation d’emport de documents pour un pilote

Obligation d’emport de documents pour un éléve pilote

La nuit aéronautique

Laire a signaux

Signaux lumineuxen vol et au sol

Classe d’espace : résumé

Tableau récapitulatif des classes d’espace

Intégration dans un circuit de piste

Hauteur de survol des obstacles

Carburant : emport et couleurs

Questionnaire

sh FL660

Tropopause

11.000 m

“

Niveau mer

CHAPITRE II: REGLEMENTATION

Division de l’espace aérien

Ilse divise en deux étages bien distincts :

* étage supérieur qui commence du FL 200 jusqu’au FL 660 inclus ; c’est un espace de

classe « A», donc réservé aux IFR, a l'exception de la fenétre de « Lure » réservée aux

planeurs en vol d’onde dans les Alpes de Haute Provence.

ILest également appelé l’UIR.

Du FL 205 au FL 285 des dérogations peuvent, depuis le 01/01/2007, étre accordées a

des appareils volant en VFR, particuligrement au-dessus de la région parisienne.

Au-dessus du FL 660 l’espace est de classe « G » mais... il est interdit en VFR.

+ \ijaamniaiitiey qui part du sol jusqu’a inclus ; c’est un espace de classe

«Cou lessus du plus élevé des deux niveaux : soit le FL 115, a l'exception de

Vespace au-dessus des Alpes et des Pyrénées de classe « E », soit 3 000 ft ASFC et de

classe A, C, D, E, G sous le FL 115.

Cinq FIR, ou régions d’information de vol, se partagent cet espace aérien inférieur :

Paris, Bordeaux, Marseille, Brest, Reims ; chacune comporte un Centre d’Information

de Vol ou C.1.V., of le service d’alerte est également rendu.

Cet étage inférieur comporte :

1. espace aérien contrélé E.A.C. qui est composé par les AWY, CTR, TMA, CTA.

Les AWY « sont des couloirs aériens empruntés par les vols IFR, et matériali-

sés par des aides radio électriques au sol.

En France, ils mesurent, majoritalrem eng gaa de large, leur plafond est le

FL 195, et leur plancher est variable, en fonction du relief notamment.

Ils sont de classe « E » sous le FL 115 of lon peut les utiliser, méme sans radio, mais

avec vigilance car ce sont des classes d’espace contrélées.

may: Control Traffic Region » sont des zones de contrdle qui englobent les trajec-

toires de décollage et d’atterrissage depuis les aérodromes ainsi que les trajectoires

des vols IFR a l’arrivée et au départ et prévues en IMC, méme en dehors de la zone de

contrdle. Elles se situent souvent sous une TMA ; ce sont des espaces de classe C ou D,

qui n’admettent plus les espaces de classe E et dont le plancher est le sol et dont le pla-

fond ne dépasse pas en général 3 000 ft AMSL ou 1 000 ft ASFC, et pour un minimum

de 700 pieds.

Depuis le centre de l’aérodrome, elle s’étend 4 5 NM dans toutes les directions d’ap-

proches possibles et vers le haut, elle va au moins jusqu’au plancher de la TMA.

aoe terMinal control Area » sont des régions de contrdle terminales qui surplom-

ent une ou plusieurs CTR, et donc un ou plusieurs aéroports ; elles englobent les tra-

jectoires IFR de départ, de transit, d’attente et d’arrivée.

-33-

Ce sont des espaces aériens contrélés situés au-dessus d'une limite déterminée par

rapport a la surface ; ils sont de classe C, D ou E leur plancher minimal est a 700 pieds,

Leur plafond est variable.

Les CTA « Control Traffic Area » sont des TMA qui ne surplombent pas de CTR.

En E.A.C. les conditions de vol a vue, VMC, sont différentes selon que l’on vole au des-

sus ou au dessous du FL 100 ou, en E.A.N.C., au dessous de la surface 3 000 ft.

2. espace aérien non contrélé E.A.N.C. : c’est... ce qui reste.

2, D, R, et depuis le 01/01/2007 TRA, TSA, CBA.

Ce sont des volumes partic jui peuvent étre délimités a l’intérieur des FIR, régions

d'information de vol, aussi bien que dans l’espace aérien contrélé ou dans l'espace

aérien non contrdlé, sur des zones maritimes ou transfrontaliéres.

eS Il s'agit d’espaces fermés a la circulation aérienne générale, donc interdits

rohibited, sauf autorisation de l’autorité compétente.

Ce sont des zones Dangereuses dans lesquelles il n'est pas interdit de pénétrer

sans accord préalable, ni sans contact radio, mais qui présentent, ou peuvent présen-

ter, un danger selon qu’elles sont actives ou non; la nature du danger et les heures

d’activité figurent dans le « Complément aux cartes aéronautiques ».

eR: Ce sont des zones Réglementées dont la pénétration est soumise a certaines

conditions de, vitesse, hauteur, contact radio, horaires, accord du contréleur, etc., et

qui sont spécifiées dans l’opuscule « Complément aux cartes aéronautiques ».

© TRA: Zone réservée temporairement : espace aérien réservé a des usagers spéci-

fiques pendant une durée déterminée, et au travers duquel d’autres aéronefs peuvent

étre autorisés a transiter avec une clairance ATC.

© TSA: Ce sont des zones de ségrégation temporaire réservées exclusivement a des

usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

© CBA: Ce sont des zones de ségrégation temporaire transfrontaliéres réservées exclu-

sivement a des usagers spécifiques pendant une durée déterminée.

a s

mi

CHAPITRE II: REGLEMENTATION

Les organismes de la circulation aérienne :

réglementation 1” janvier 2007

Selon l'espace aérien et la classe d’espace il existe 3 services de la circulation aérienne :

1- Le service ducontréle fle la circulation aérienne :

Ce service a pour fonction d’empécher les collisions entre aéronefs, d’empécher les

collisions entre les aéronefs sur l’aire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur

cette aire, d’accélérer et d’ordonner la circulation aérienne ; ce service étant luiméme

subdivisé en trois, de la maniére suivante :

a)ke\contréle régiong! : pour les vols contrdlés a pour fonction d’ordonner et d’accélé-

rer la circulation aérienne.

© dggamipttestiopprocty pour les parties des vols contrélés se rattachant a Varrivée

UU au départ, a pour fonction d’empécher les collisions entre aéronefs, d’ordonner et

d’accélérer la circulation aérienne.

£ dans la circulation d’aérodrome, il a pour fonctions d’em-

pécher les collisions entre aéronefs, d’empécher les collisions entre les aéronefs sur

Vaire de manoeuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire, d’ordonner et d’accé-

lérer la circulation aérienne.

Avec tous les organismes de contrdle, il est impératif, pour quitter la fréquence, de

cléturer la liaison radio. En effet, dans le cas contraire, il y a un risque de déclenche-

ment des phases d’urgences soit : INCERFA, ALERFA, DETRESFA, ce qui entrainera des

sanctions.

2- Le service in de vol :

Ce service a pour fonction de fournir les avis et les renseignements utiles a l"exécution

sire et efficace des vols.

3- Le service

Ce service a pour fonction d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs

ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage, et de préter a ces

organismes le concours nécessaire.

N.B. : Sur les aérodromes non contrélés, il peut exister un organisme d’information, dit

AFIS, [Aérodrome Flight Information Service] qui assure, quand il est en activité,

le service d’information de vol et d’alerte, qui fournit ce que l’on appelle les para-

meétres, soit le QFU, le QNH, le QFE, la vitesse et l'orientation du vent au sol, la

visibilité au sol.

Ce n’est pas un organisme de contrdle, il ne donne donc pas de clairance mais une

information sur le trafic connu.

Lorsqu’un aérodrome AFIS n’est accessible qu’aux aéronefs dotés d’équipement

‘om, il est possible, lorsque sa route le permet, de s’intégrer directement en

approche finale ou en étape de base, si aucun autre aéronef n’évolue dans |a Circula.

tion d’aérodrome.

Langues 4 utiliser

Les messages de la circulation aérienne peuvent étre vane en francais ou Nn anglais

sauf lorsque la mention « Fr uniquement » est indiquée sur les cartes de |’ ‘aérodrome,

Dans ce cas, seul le francais doit étre utilisé et les pilotes frangais doivent utilise, la

langue francaise sauf pour les besoins de l’entrainement.

N.B.:La mention « Fr uniquement» est automatiquement indiquée lorsque Vaéro.

drome est accessible en IFR en l'absence d’organisme de la circulation aérienne,

Notons que depuis le 1" janvier 2007, les notions de collision et d’abordage sont confon-

dues sous l’appellation unique de « collision ».

En conditions VMC et selon les régles VFR, la prévention des collisions est toujours de

la responsabilité du commandant de bord.

Birman: 4

Il s’effectue toujours par la droite en deca d’un angle de 70° de convergence entre le

plan de symétrie de l’'aéronef dépassé et la trajectoire de celui qui dépasse. Un aéronet

ne peut dépasser un autre aéronef dans le circuit d’aérodrome qu’a condition de ne pas

géner et de ne pas retarder l’atterrissage de V'aéronef dépassé et des autres aéronefs

7

qui peuvent suivre des circuits d’aérodrome différents.

|

Chacun s’écarte sur sa droite et se tient a distance.

La priorité est a droite au-dela d’un angle de 70° de convergence. *

Un aéronef en vol a toujours la priorité sur un aéronef au sol.

ILest interdit de pénétrer sur la piste si un aéronef y roule ou va sy poser.

Si deux aéronefs se présentent ensemble a Vatterrissage : le plus bas.

Un acronef a Vatterrissage ou en approche finale ne doit pas franchir le

tant que l’aéronef qui le Précéde n’a pas franchi Vextrémité de p

ieee oy tant que tous les aéronefs le Précédant a l’arrivée n’ont pz

sauf clairance anticipée d’atterrissage apra i u

Rae '8€ aprés franchissement du

La s€paration devant étre effective quand le second appareil fr

Cuaprre II: REGLEMENTATION

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome :

a) surveille la circulation d’aérodrome afin d’éviter les collisions.

b) s‘intégre dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d’évolution ou

s’en tient a l’écart.

©) effectue tous les virages a main gauche quand il effectue une approche, et aprés

décollage, sauf instructions contraires.

d) atterrit et décolle face au vent, sauf si a sécurité, la configuration de la piste ou les

nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction.

Certains aéronefs sontprioritaires par rapport a d’autres :

dans l’ordre décroissant :

Ballons libres ou a air chaud. Planeurs. Dirigeables.

Aéronefs remorquant d’autres aéronefs ou objets ; Formation de plus de 2 aéronefs.

Aéronefs moto-propulsés. Hélicoptéres.

Sans que ce soit une régle, V'esprit est que les appareils les plus rapides et les plus

maniables laissent la priorité aux moins rapides et aux moins maniables.

Les siéges

En ULM multiplace, il ya deux places maximum donc deux siéges. Chaque siége, le plus

souvent réglable, doit étre équipé d’une ceinture de sécurité.

Le survol de l'eau

Selon l’éloignement de la terre, trois distances sont a considérer

i au-dela de cette distance un gilet par personne est

4 il doit étre facilement accessible.

easonmidelalesie/ av dela de cette distance, la méme obligation est imposée et ce,

quelle que soit la distance maxi de plané de l’aéronef.

Sapppaecintannie you ° de cette distance, obligation de détenir un émetteur radio

che et autonome fonctionnant sur 121.500 MHz, fréquence de détresse aéronau-

tique et 243 MHz, fréquence de détresse nautique, ainsi que suffisamment de canots

pour tous les occupants de V'aéronef.

Tout hydro ulm doit détenir au minimum ’équipement suivant :

‘e un gilet de sauvetage facilement accessible pour chaque occupant.

‘ede quoi émettre les signaux sonores ou lumineux prescrits par les réglements de

navigation.

ge

ire pourle pilote et pour toute la durée dy Vol.

atoire

Ai

lessus du Fl xy8

dessi Fl 8 igatoire pour le pa

s du FL 145, oxygéne obligatoire Pp

& Fs

Aw

ssager et pour toute la durée duvol,

fs et

La prévention des collisions entre les aérone les

obstacles au sol

LS so n est assurée parle service du controle sur un aérodrome contrélé

ett i S' parle service d

C 1

les jotice To Air Men :

ifs a Pétat ou la modification d’une instal|

i igateurs relatifs a Véta' “ a

ean pesaVis aus: sh de piste, véhicules sur le ee area de |

état une eee mais la responsabilité reste celle du com e|

quence, de proc: .

i i concerne le

Le «SNOWTAM >»: indique l'état des pistes en ce qui Col

lenneigement.

Pour tous les vols autres que les vols en eee

concernant la route et le déroutement éventuel.

Pour tous les vols dont le terrain d’atterrissage n’est pas le méme que

décollage :

+ La carte d’identification de la machine.

ela licence du pilote et éventuellement

la DNC pour la pratique d

Particuliéres.

2

«La licence de la station d’aéronef et les références et approbations d’ir

Véquipement radioélectrique, si 'aéronef en est équipé.

documents pour u

question d’examen

+ La carte d’identification de la machine.

* Attestation de début de formation, annexe eae

* Autorisation d’entrainement env

* La licence de la

Uéquipement ra:

ol seul a bord signée par Vinstru

Station d’aéro,

; nef et les référen

dioélectrique, ces et app)

aii me

sil’aéronef en est Equipé,

Sous nos latit

Uheure « local

de son lever,

des, entre 30° et 60°

le» du Coucher q

de latitude Nord, elle

U Soleil et se termine 30 min,

CuapiTre IL: REGLEMENTATION

Pendant cette période, du coucher + 30’ au lever du soleil - 30’, le vol en ULM est

interdit.

« Pour information » :

des latitudes inférieures 4 30° ce temps est ramené a 15 minutes.

Les bureaux de piste donnent le coucher du soleil, CS, sur leur aérodrome alors que la

documentation le donne au méridien « o ». Il faut donc faire la correction de 4 minutes/

degré de longitude E ou W en mesurant sur la carte les, degré, minute et seconde.

Attention par exemple a la différence de longitude entre Strasbourg et Brest soit 12°

C'est a dire 48 minutes de différence d’heure de coucher et lever du soleil puisqu’il y a

4 minutes par degré de longitude, 360° = 24 heures ; 15° = 1 heure ; 1°

A Strasbourg, le soleil est couché prés d’une heure avant Brest mais... s'y léve prés

d’une heure avant.

Vaire a signaux .

Précautions spéciales

a prendre au cours Interdiction

de l'approche ou de l'atterissage d'atterrissage

Direction d'atterrissage

et de décolage. Une portion de piste ou de

Un T d’atterrissage horizontal ou voies de circulation inutilisable

orangé indique la direction & porte un croix blanche a chaque

utiliser pour 'atterrissage et le extrémité de la portion,

décolage. Ce peut étre la piste ou la vole

LeT symbolise 'avion entiére,

a

Une fléche de couleur rouge

dirigée vers la droite, placée

sur aire & signaux ou

disposée horizontalement &

Vextrémité de la piste, indique

e Un circuit & main droite ; i

sera a main gauche si "autre

QFU est utilise,

Un groupe de deux chiffres jaunes placé

verticalement sur batiment de la tour de

contrOle indique au roulage la direction

du décollage exprimée en dizaine de

degrés du compas magnétique arrondie

ala dizaine la plus proche.

La lettre C noire surfond

—__Iaune placée verticalement,

us = indique ‘emplacement du

bureau de piste,

Parachutages en cours

Vols d'hélicoptares

as

Atterissage, décolage, circulation

‘ur les pistes ou voies de citulation.

=

Atterrissage, décolage sttles

7 _Pristes seulement. 7

Signaux lumineux au sol

MmEbASSESDIESPACE, (Résu2)

Le terme « espacement » est désormais remplacé par celui deiséparation ng

Classe d’espace A : Tous les aéronefs présents sont connus

Seuls les vols IFR y sont admis ; il est fourni un service de contrdle de la C.A. a tous les

vols et la séparation entre tous est assurée.

Sur dérogation obtenue auprés de l’autorité ATS compétente et aprés obtention d’une

clairance, un aéronef en vol VFR peut évoluer dans un espace de classe A, dans ce cas :

* une séparation est assurée entre les vols IFR et ce vol VFR.

une information de trafic est fournie 4 ce vol VFR sur les autres vols VFR dament

autorisés,

Classe d’espace B : Tous les aéronefs présents sont connus

© Les vols IFR et VFR sont admis ; il est fourni un service de contréle de la C.A. a tous

* les vols et la séparation sont assurés entre tous.

Classe d’espace C: Tous les aéronefs présents sont connus

Sont admis :

* les vols IFR

* les vols VFR jusqu’au FL 195

Lest fourni un service de contréle de laC.A.a tous les vols et la séparation est assurée

entre les vols IFR et entre les vols IFR et les vols VFR.

Les vols VFR sont séparés des vols IFR e

t, sauf dispositions contraires, au-dessus du

FL 195, ne recoivent que des information

S de trafic relatives a tous les autres vols,

Classe d’espace D : Tous les aéronefs présents sont connus

Les vols IFR et VFR sont admis, et il est fourni un service de contrdle de la C.A. a tous les

vols ; la séparation est assurée entre les vols IFR qui recoivent aussi des informations

de trafic relatives aux vols VFR 3 les vols VER recoivent des informations de trafic rela-

tives a tous les autres vols, IFR et VFR.

Classe d’espace E : Tous les aéronefs ne sont pas nécessairement connus

Les vols FR et VFR sont admis : il est fourni un service de contréle de la C.A. aux vols

|FR et la séparation est assurée entre vols IFR.

Tous les vols connus recoivent, dans la mesure du possible, des informations de trafic.

Classe d’espace G : Tous les aéronefs ne sont

Pas nécessairement connus

Les vols IFR et VFR sont admis et bi

énéficient du service d'info, de vol s'ils le demandent.

Le service du contréle de la C.A. est assuré :

Atous les vols IFR dans les espaces aériens des classes A,B,C, DetE.

Atous les vols VFR dans les espaces aériens des classes B, Cet D,

Atous les VER spéciaux.

Atensemble de la circulation d'aérodrome des aérodromes contrdlés,

Aux vols VER de nuit.

CHAPITRE II : REGLEMENTATION

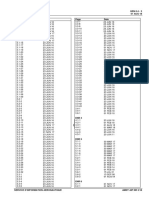

Tableau récapitulatif concernant 'ULM :

Classe Services rendus Exigences Conditions VMC z

lap

A @ ® 9

Séparation iFR —IFR Contact radio Visibilité = 8 km

Séparation VFR -IFR obligatoire >FL100 | Nuages= 1500 m horizontal

c 300 m vertical

Info trafic VFR - VFR : 4 Visibilité = 5 km Horrzenflea

Info de vol Clairance «FL100 | Nuages=

contact aio deanery het

-si contact radio- facultatif

Visibilité = 5 km

«FL100__ | Nuages= 1500 m horizontal

G 300 m vertical

ee See ale

Sous |e | Visibilité = la plus élevée

Info de vol > FL 115, reclassé plus | des deux valeurs :

Service d’alerte | enclasse d’espace D| élevéde: | Soit 1500 m pour tous et

- soit | 800m pour hélicoptéres

jf) 50008 | soit la distance parcourue

‘Au dessous du FL 100 la vitesse des aéronefs en IFR_ | © QNH en 30 secondes de vol.

‘comme en VER est limitée & 250 kt soit

Pour certains avions de chasse, visibilité nécessaire | Sooo ft | Pourtous, hors des nuages e

pour la distance parcourue en 30 secondes de vol QFE | envue dela surface du sol

En dehors de leurs heures de fonctionnement, les espaces aériens contidlés sont déclassés en

classe d’espace G et ces horaires sont précisés dans le complément des cartes aéronautiques.

pres

43

:

Pendant ses horaires de fonctionnement, l'aéroni

‘ef doit obtenir la clairance pour s’inté-

grer dans le circuit de piste.

En matiére de fréquence radio, soit le terrain dis

émet en « auto information »,

la fréquence, dite Club, 123.

a Vintention d’effectuer.

Pose d’une fréquence AFIS et le pilote

soit, s'il n’existe pas de fréquence spécifique, il émet sur

500 Mgh et indique toutes les manceuvres qu’il effectue ou

Mais ouvert a la CAP, circulation aérienne publique, l'intégration doit se faire selon la

procédure suivante : réaliser un Passage prés de l’aire a signaux mais au moins 500 ft

au dessus de la hauteur du tour de piste, hauteur notée sur la carte VAC, sinon 1 000 ft

par défaut, puis se raccorder ensuite sur la branche vent arriére. [question d’examen]

Sur un terrain contrélé avec ATIS : Automatical Terminal Information Service

La fréquence de cet aérodrome est indiquée sur la carte VAC et le pilote doit écouter les

informations avant de prendre contact avec le contréleur.

Il s'agit d’informations enregistrées et diffusées de facon continue mais remises a jour.

CHapiTRE I: REGLEMENTATION

Rassemblement de personnes ou

d'animaux ; agglomération d'une

largeur moyenne ¢ a1 200 métres ;

plages, stades, hippodromes

‘Cheminement le long d'une autoroute ;

stallations portant

une marque distinctive, hopitaux,

usines isolées

Hauteur minimale de survol au-dessus des

150 métres obstacles naturels ou artificiels hormis les

eepoorpieds’ —_desoins du décollage, de l'atterrissage et

des manceuvres s'y rapportant

Depuis le 1* janvier 2007 :

¢ H<150 m pour les PUL, ballons, planeurs en vol de pente mais sans risques pour les

personnes ou les biens a la surface.

eH=sometD=150m de toute personne, véhicule ou tout obstacle artificiel pour les

vols d’instruction d’entratnement aux atterrissages forcés en avion.

C’est une réglementation « ion » quine concerne pas ('ULM, du moins de fagon régle-

mentaire, mais......question d’examen 5 et pourquoi d’ailleurs ne pas jouer la sécurité en

s'inspirant de cette ragle qui est la suivante :

Lors des vols de navigation :

La quantité de carburant doit permettre d’atteindre la destination prévue compte tenu

des derniéres prévisions météorologiques connues, sinon cette quantité sera augmen-

tée de 10 % ; dans les 2 cas, aprés l'arrivée destination, il sera possible de poursuivre

le vol en VFR pendant encore 20 minutes.

Lors d'un voltocal: /

La quantité de'carburant embarqué doit correspondre a 30 minutes de vol minimum et

a V'atterrissage il doit rester la possibilité de réaliser encore 15 minutes de vol.

Carburant

Quant a la couelur de "essence aviation,

elle est coloré selon son indice d’octane, ce qui

nest pas le cas du mélange utilisé le pl

‘us souvent en ULM, mais question d’examen:

80/87 de couleur rose ; 100 Lt de couleur bleue ; 100/130 de couleur verte

CHapiTRe II : REGLEMENTATION

Questions de réglementation (25)

4) Au cours d’un vol, vous traversez un espace aérien de classe C. Comme tout vol VFR

dans un tel espace, votre vol est contr6lé. Cela veut dire que, dans cet espace:

a) Vorganisme du contréle assure la séparation entre votre trajectoire et les vols IFR, et

vous bénéficiez de l'information de trafic.

b) Vorganisme du contrdle assure l’espacement entre votre trajectoire et les vols IFR et

VFR, et vous bénéficiez de l’information de trafic.

© votre transit est soumis a une autorisation du contréle et vous bénéficiez de la sépa-

ration VFR/IFR, de l'information de trafic, de vol, et du service d’alerte.

d) votre transit est soumis uniquement au respect des régles VMC.

2) Le niveau de vol maximal pour un ULM sans réserve d’oxygéne est le:

a) FL195.

b) FLa75.

©) FL125.

d) FL 145.

3) Votre passager désire effectuer des photographies d’un plan d’eau. Vous

apercevez aux abords de celui-ci une personne. Vous pouvez descendre jusqu’a

une hauteur minimale de :

a) 500 métres.

b) 300 métres.

©) 500 pieds.

d) 150 pieds.

4) Les conditions météorologiques de vol @ vue sont:

espace aérien contrélé et sous 3000 ft QNH ou 1000 ft ASFC.

a) identiques dans un

équipement radioélectrique d'aide a la navigation qui se trouve

b) différentes suivant ’

a bord.

O différentes au-dessus et en dessous de 3000 ft QNH en espace aérien non contrélé.

d) identiques dans tout l'espace aérien.

5) Une piste orientée au 254° est numérotée :

a) 26.

b) 260.

0) 25.

d) 254.

~y*

6) Afin d’intégrer le circuit d’aérodrome doté d’un organisme AFIS : en dehors des

horaires de fonctionnement de cet organisme :

a) vous vous reportez verticale terrain 4 une hauteur supérieure 4 celle du tour de piste

au dessus de 'aire a signaux puis vous rejoignez le début de la branche vent arriére,

b) vous vous reportez directement en finale.

©) vous vous reportez directement en étape de base.

d) vous effectuez un passage a basse hauteur au-dessus de l’aire a signaux puis vous

rejoignez la branche vent arriére.

7) Un éléve pilote d’ULM souhaite entreprendre un vol d’entrainement seul a bord. Il

doit étre Ggé de 15 ans révolus et doit en outre détenir :

1-une attestation de début de formation délivrée par un instructeur habilité.

2-une approbation pour Vutilisation d’ULM multiaxe.

3- une carte d'identification de stagiaire ULM.

4~ une autorisation de vol seul 4 bord délivrée par un instructeur habili

La combinaison regroupant toutes les affirmations correctes est :

a) 1, 2,3 et4.

b)

4.

Oiety.

d)1,2etg.

8) Al'atterrissage, la Priorité revient @:

a) un aéronef gouvernemental.

b) un aéronef militaire,

©) une évacuation sanitair é i

eaten Ire transportant une Personne nécessitant une prise en charge

d) un aéronef en situation durgence.

9) La présence d'une grue a proximité il de pi

io grue @ proximité du seuil de piste peut étre signalée par un:

b) NOTAM,

©) METAR.

d) SNOWTAM.

10) En VFR, le premier niveau de vol utit

a) FL 45

b) FL55,

©) FL30

d) 3 000 ft QNH

lisable, en espace aérien non contralé, est e+

CHAPITRE II : REGLEMENTATION

14) Vous arrivez aux abords d'un aérodrome non contrélé of il n’y a pas de fréquence

publiée. Vous affichez sur le poste de radiocommunication la fréquence :

a) 123,45 Mhz.

b) 123,050 Mhz.

©) 123,500 Mhz.

d) 121,500 Mhz.

12) Les zones 4 statut particulier peuvent se situer:

a) dans l'espace aérien contrélé.

b) dans espace aérien non contrélé.

©) dans les deux.

d) ne concernent pas le vol en ULM.

13) Un ULM est toujours prioritaire sur un avion :

a) vrai.

b) faux.

14) Il existe 6 zones @ statut particulier :

a) Vrai

b) Faux

15) On peut pénétrer dans une zone D [dangereuse] :

a) sans autorisation préalable

b) avec autorisation préalable

©) cela dépend de chaque zone

16) Actuellement Vautorisation de vol seul @ bord délivrée par Vinstructeur 4 la fin de

la formation, permet a Véleve:

a) de voler seul en attendant l’établissement de sa licence par la DGAC.

b) ne lui permet pas de voler.

) lui permet de voler seul pendant un mois.

4) lui permet de voler seul jusqu’a la fin dum

autorisation.

ois qui suit celui de la délivrance de cette

47) Le survol des plages est autorisé @ partir d'une hauteur de :

a) 1000 m

b) 1000 ft

©) 1600 ft

d) 500 ft

“49

8) Un panneau carré rouge a diagonale jaune, disposé sur Vaire @ signaux

1

a) vols d’hélicoptéres en cours.

b) aérodrome réservé aux planeurs.

©) atterrissage interdit. ; :

3 prendre des précautions spéciales au cours de l'approche.

a) la fréquence en service.

») la fréquence de détresse 121.500 MHz.

© mrimporte quelle fréquence internationale d’urgence.

4) rimporte quelle fréquence 4 la discrétion du pilote.

20) Dans un espace aérien contrélé la visibilité minimale envolest:

a) 8Nm.

b) 5 km.

O5Nm.

d)a,

»5 km, ou la distance parcourue en 30 secondes de vol si cette val

24) Sauf autorisation ou instruction con

approche finale peut franchir le seu!

1-V’aéronef au départ et

un virage. 4

2-Vaéronef au départ et qui le précade a décollé.

3 “fous les aéronefs a Vartivée qui le préc&dent ont atterri,

» 14. lous les aéronefs a Varrivée qui le précadent ont dégagé la

aiety ‘

b)2et4

iets

d) 2et3

traire, un aéronef a Vatteri

il de piste utilisée dés que:

Gui le précéde a franchi Vextremité de

a) - FL 180 (5500 m)

5) - FL 195 (5950 m)

©) - FL 100 (3050 m)

d) - FL125 (3800 m)

23) Les conditions

VMC requis

celles ‘quises & |

‘intérieur d’une zone ast

2 - d'un espace de classe G,

- de Vespace dans lequel se t

i rouvi

©) - d’un espace de classe E, -

4) - d’un espace de classe D.

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5814)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Pilote ULM Chapitre4 NavigationDocument19 pagesPilote ULM Chapitre4 Navigationoaca twraimhbNo ratings yet

- Pilote ULM Chapitre1 L'altimétrieDocument19 pagesPilote ULM Chapitre1 L'altimétrieoaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 DTMB 55.a Amdt Airac 1 18 PDFDocument2 pagesAd2 DTMB 55.a Amdt Airac 1 18 PDFoaca twraimhbNo ratings yet

- Pilote ULM Chapitre3 Météorologie2Document20 pagesPilote ULM Chapitre3 Météorologie2oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad 1.5 1 Amdt Aip 3 18Document2 pagesAd 1.5 1 Amdt Aip 3 18oaca twraimhbNo ratings yet

- Gen 0.4-3 Amdt Aip 3-18Document2 pagesGen 0.4-3 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- الخطة السنوية - 2015 - 2016 PDFDocument2 pagesالخطة السنوية - 2015 - 2016 PDFoaca twraimhbNo ratings yet

- Ad-0 6Document7 pagesAd-0 6oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 DTNH 51 Amdt Airac 1 18 PDFDocument2 pagesAd2 DTNH 51 Amdt Airac 1 18 PDFoaca twraimhbNo ratings yet

- Gen 0.4-5 Amdt Aip 3-18Document2 pagesGen 0.4-5 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Gen 0.4-1 Amdt Aip 3-18Document2 pagesGen 0.4-1 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Gen 3.2-7 Amdt Aip 3-18Document2 pagesGen 3.2-7 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Enr 0.6-1 Amdt Aip 3-18Document2 pagesEnr 0.6-1 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 DTTJ-7 Amdt Aip 3-18Document2 pagesAd2 DTTJ-7 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Enr 4.3-1 Amdt Aip 3-18Document2 pagesEnr 4.3-1 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 DTTF-5 Amdt Aip 3-18Document2 pagesAd2 DTTF-5 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- AD2 DTTA - 38 Model PDFDocument1 pageAD2 DTTA - 38 Model PDFoaca twraimhbNo ratings yet

- Devoir de Synthèse N°2 - Math - 8ème (Collège Pilote Les Berges Du Lac) MR Faouzi El Gharbi 3Document2 pagesDevoir de Synthèse N°2 - Math - 8ème (Collège Pilote Les Berges Du Lac) MR Faouzi El Gharbi 3oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 Dtta-3 Amdt Aip 3-18Document2 pagesAd2 Dtta-3 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- Ad2 Dtka-7 Amdt Aip 3-18Document2 pagesAd2 Dtka-7 Amdt Aip 3-18oaca twraimhbNo ratings yet

- منشور التراتيب الجديدةDocument2 pagesمنشور التراتيب الجديدةoaca twraimhbNo ratings yet

- Devoir de Synthèse N°3 2ème Semestre - Math - 8ème (2018-2019) MR Saem MongiDocument2 pagesDevoir de Synthèse N°3 2ème Semestre - Math - 8ème (2018-2019) MR Saem Mongioaca twraimhbNo ratings yet