Professional Documents

Culture Documents

Manfredo Tafuri, para Una Crítica de La Ideología Arquitectónica

Manfredo Tafuri, para Una Crítica de La Ideología Arquitectónica

Uploaded by

BARBARA LEMA GAC0 ratings0% found this document useful (0 votes)

21 views29 pagesOriginal Title

Manfredo Tafuri, Para una crítica de la ideología arquitectónica

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

21 views29 pagesManfredo Tafuri, para Una Crítica de La Ideología Arquitectónica

Manfredo Tafuri, para Una Crítica de La Ideología Arquitectónica

Uploaded by

BARBARA LEMA GACCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 29

\

‘) |] universipan pouitecn ica |

i

Ql ep ed

i :

i \ coussereuah

et ARG AITICR

COLECCION ARQUITECTURA Y CRITICA

La mayor parte de las publicaciones én lengua cavtalenafan

arquitecténicos, abordan solamente los aspectos tecnolégidas;

recoleccién informativa gréfica. 4

«Arquitectura y Critica» quiere superar este nivel, ofreciendc

que, en torno al hecho arquitecténico, tienden a elaborar sug b

cas y Criticas. Esto supone una opcién inicial por dos tipos fe

de revision histérica y los de aportacién metodologica. Ld rélectut

los momentos significativos del pasado histdrico de la arquitecturi

reinterpretacién desde los problemas del presente y la publicacio

textos oldsicos de Critica, seré una de las lineas teméticds de la ‘

cién. La metodologia del disefio, la problematica interdistipl

intento de clarificacién de las bases de la Teoria afquitebtonica, cor

tuirdn también otto campo al que intentaremos contribuir,

Provocar el debate, enriquecer su nivel, ampliar las bases de nuestra

cultura arquitecténica, he aqui nuestros objetivos.

Los tres ensayos recogidos en el presente volumen constituyen otras

tantas etapas de un trabajo colectivo de investigacién que se esta desa-

rrollando, desde 1968, en el seno del Istituto di Storia dell’Architettura

del Istituto Universitario di Architettura de Venecia.

Confrontar las hipstesis propuestas por el movimiento moderno en ar-

quitectura y por las experiencias socialistas, con los nuevos problemas

planteados por el desarrollo capitalista: tal es el objetivo basico que

caracteriza al grupo de trabajo veneciano, del cual los tres ensayos

que constituyen esta obra representan tres momentos clave.

Reunidos, los tres ensayos intentan ofrecer una muestra del trabajo de

sus autores que, como ya podré comprobar el lector, es fruto de un con-

tinuo intercambio de experiencias y de colaboraciones interdisciplinares.

En este sentido, el sectarismo de sus planteamientos y el corte «poli-

tico» que los caracteriza, podrén aparecer, no como gratuitas aventuras

intelectuales, sino como elementos de un razonamiento que tiene sus

origenes y su horlzonte do referencia «més alld de ta arquitectura».

EDITORIAL GUSTAVO GILI, 8. A, ® Rosollén, 87-89 - Barcelona-15

COLECCION ARQUITECTURA Y CRITICA

Dirigida por IGNACIO DE SOLA-MORALES RUBIO, Arqto.

Profesor de la Universidad de Barcelona

DE LA VANGUARDIA

A LA METROPOLI

Critica radical a la arquitectura

EDITORIAL GUSTAVO GILI, S. A.

BARCELONA-15 ROSELLON, 87-89

MADRID-G Alcéntara, 21

viGo Marqués de Valladares, 47, 1°

BILBAO. Col6n de Larredtegui, 14, 2° izg.

SEVILLA Madre Réfols, 17

BUENOS AIRES Cochabamba, 154-158

MEXICO Hamburgo, 303,

BOGOTA Calle 22, nimero 6-28

SANTIAGO DE CHILE Santa Beatriz, 120

SAO PAULO Rua 24 de Malo, 35

DE LA VANGUARDIA

A LA METROPOLI

Critica radical a la arquitectura

Manfredo Tafuri |

Massimo Cacciari

Francesco Dal Co

G

EDITORIAL GUSTAVO GILI, S. A. - BARCELONA

{>

G BIBLIOTECA 7 )

\rausnos,/

pA

r 353669.

La presente traduccién ha sido preparada I L2-XU-F3

y revisada por el Seminario de Urbanistica II p ; Signatur OP R222. |

de Ja ETS de Arquitectura de Barcelona. INDICE |

Notas biogréficas . 2 ane aaa

Advertencia . i Le

Para una critica de la ideologia arquitectonica. . . . . 13

1, Las desventuras de Ja raz6n: naturalismo y ciudad en

el Siglo de las Luces . CO Oe Sth ia

2. La forma como utopfa regresiva. . . . . . . 3L

3/Dialéctica de la vanguardia “~~. . . . . . . 37

4, Arquitectura «radical» y ciudad’. i eal

5. Ta erisis de la utopia: Le Corbusier en Argel... 6

6. Desarrollo capitalista frente a ideologia. . . . . 69

Dialéctica de lo negativo en la época de la Metrépoli. . . . 79

1, Metrépolis . . : Bel

2, Pensatniento negativo y representacién artistica. . . 105

3, Ensayo y tragedia . . ng

4, Apéndice acerca de Ia sociologia alemana de la ciudad

entre 1800 y 1900. . TOT.

Futurismo y Vanguardia en la ideologia de ta arqutectura so

tica de los afios veinte . wk he 153

© Manfredo Tafuri, Massimo Cacciari y Francesco Dal Co

y para la edicién espafiola Editorial Gustavo Gili, S. A, Barcelona

Printed in Spain

Depésito legal: B. 46594-1972

eA

Imprenta Juvenil - Maracaibo, s/n. - Barcelona-16

NOTAS BIOGRAFICAS

Massimo Cacctart, nacido en 1944. Ensefia en el Istituto

Universitario di Architettura de Venecia. Ha dirigido

las revistas «Angelus Novus» y «Contropiano». Ha lle-

vado a cabo la edicién italiana de varias obras de G. Sim-

mel y G. Lukacs.

Francesco Dar Co, nacido en 1945. Ensefia en el Istituto

Universitario di Architettura de Venecia. Colabora en

diversas revistas italianas y de otros paises. Ha realizado

el libro H. Meyer, Scritti 1921-1942, Padua, 1969 (traduc-

cidn castellana: Hannes Meyer, el arquitecto en la lucha

de clases y otros escritos, Barcelona, 1972) y publicado,

entre otros, Architettura e citta: URSS 1917-1934, Roma,

1972 (2.* edicién).

Manrrevo TaFuri, nacido en 1935. Dirige el Istituto di Sto-

ria dell’Architettura del Istituto Universitario di Archi-

tettura de Venecia. Colabora en diversas revistas italia-

nas y de otros paises, Ha publicado, entre otros, Teorie e

storia dell'architettura, Bari, 1970 (2. edic.; traduccién

castellana: Teorias e historia de ta arquitectura, Barce-

lona, 1972); L’architettura dell'Umanesimo, Bari, 1972

(22 edic.); Austromarxismo e citta, en «Contropiano»

2/1971.

ADVERTENCIA

Los tres ensayos recogidos en el presente volumen cons-

tituyen otras tantas etapas de un trabajo colectivo de in-

vestigacién que se esta desarrollando, desde 1968, en el seno

del Istituto di Storia dell’Architettura del Istituto Univer-

sitario di Architettura de. Venecia.

Dificilmente podrén ser comprendidos en su auténtico

significado si no se les coloca en el interior del reempren-

dido proceso de investigacién tedrica del campo marxista,

caracterizado, durante Ja década de 1950, en Italia, por las

hipétesis politicas y los primeros intentos de critica a las

ideologias desarroilados principalmente en las revistas

«Quaderni Rossi» y «Classe Operaia».*

Durante la siguiente década, experiencias de lucha, re-

flexiones autocriticas y profundizaciones teéricas modifi-

* El primer mimero de «Quaderni Rossi» aparecié en 1962, di

gido por Raniero Panzieri y, a su muerte, a partir del mimero 4,

por Vittorio Rieser; miembros del equipo de redaccién eran Gio-

yanni Mottura, Dario y Lilina Lanzardo, Bianca Beccalli, Michele

Salvati y Mario Carrari, entre otros, Ademés de los «Quaderni>, vo-

iminosos estudios sin periodicidad regular, el grupo publica «Cro-

nache», analizando situaciones concretas, y «Lettere», sobre cuestio-

nes de politica nacional e internacional, que aparecen hasta 1967.

En 1963 se escinde un grupo de «Quaderni Rossin y publica, desde

1964 hasta 1967, la revista «Classe Operaia>, dirigida por’ Mario

‘ronti, con A. Asor Rosa, M. Cacciari, T. Negri, R. Alquati, M. Paci,

A, Softi y P. Cristofalini, éntre otros, como principales colaboradores.

n 1967 «Quaderni Rossi» publica, en colaboracién con «Quaderni

centini> y «Classe Operaia», Imperialismo e rivoluzione in Ame-

rica Latina, que debia servir de punto de partida para una fusién

ntre los tres equipos, pero el cambio cualitativo que los movimien-

tos de masas imponen en 1969-69 elimina las condiciones de exis-

tencia de unas publicaciones que eran a la vez tedricas, politicas,

culturales y militantes, sin ser érgano de expresién de ninguna

‘organizacién politica de masas. Entre el abanico de revistas y orga-

nizaciones que se producen desde aquel momento, figura la revista

«Contropiano», con la que, desde 1968 hasta 1972, en que deja de

hublicarse, un’ grupo de miembros. del P.C.I. —al que pertenecen

Vafuri, Cacciari y Dal Co— y de otras organizaciones, prosiguen el

desarrollo teérico de acuerdo con Jos puntos de vista marcados en

esta Advertencia, (N. del T.)

9

caron en gran medida aquellas primeras aproximaciones.

Pero referirnos a ellas nos parece, aqui, necesario para que

el lector no se llame a engafio acerca del significado de los

ensayos que presentamos al publico de habla espafiola. No

es casual que dos de los ensayos —el de Tafuri y el de Dal

Co— aparecieran, en una primera version, en la revista

«Contropiano», dirigida por Asor Rosa y Massimo Cacciari,

érgano destinado a reunir elaboraciones teéricas homogé-

neas y que desde 1968 hasta el momento ha significado para

nosotros una fundamental oportunidad de trabajo. En la

revista hemos intentado confrontar, desde un punto de vista

tanto estrictamente politico como teérico, los problemas de

Jas tendencias propugnadas por el desarrollo capitalista con

respecto a la estrategia y tradicidn ideolégica del Movimien-

to Obrero organizado.

Confrontar las hipétesis propuestas por el movimiento

moderno en arquitectura y por las experiencias socialistas,

con los nuevos problemas planteados por el desarrollo ca-

pitalista: tal es el objetivo basico que caracteriza al grupo

de trabajo veneciano, del que estos tres ensayos que siguen

representan tres momentos clave.

Per una critica dell’ideologia architettonica aparecié en

el mimero 1/1969 de «Contropiano», levantando en seguida

un eco polémico encabezado por criticos empefiados en de-

fender las mds agotadas ideologias de la arquitectura y la

urbanistica modernas. Presentarlo de nuevo, a tres afios

vista de su primera edicién, con sélo algunas pocas amplia-

ciones y correcciones, vale para nosotros como explicita res-

puesta a los ataques suscitados.

El ensayo de Dal Co sobre las vanguardias y la ciudad

socialista forma parte de un grupo ya concluido de estu-

dios sobre el papel de Ja ideologia en la construccién del

socialismo, en los que, desde hace algtin tiempo, ha venido

trabajando el Istituto di Storia: véase, por ejemplo, el vo-

lumen Socialismo, citta, architettura: URSS, 1917-1937 (Of-

ficina ed., Roma, 1972, 22 edic.) y el nttmero monogrdfico

de la revista francesa «VH 101», n.° 7-8/1972.

El ensayo de Cacciari sobre la sociologia urbana de prin-

10.

cipios de 1900 en Alemania, aparecido en el ntimero 21/1971

de «Angelus Novus», dirigida por C. de Michelis, constituye,

a su vez, una de las hipdétesis fundamentales de trabajo

de una investigacién sobre la teor{a y la prdctica urbanis-

ticas alemanas entre 1900 y 1933, atin en elaboracién.

Reunidos, los tres ensayos intentan ofrecer una muestra

de nuestro trabajo que, como ya podra comprobar el lec-

tor, es fruto de un continuo intercambio de experiencias y

de colaboraciones interdisciplinares. En este sentido, el sec-

tarismo de sus planteamientos y el corte «politico» que los

caracteriza podran aparecer, no como gratuitas aventuras

intelectuales, sino como elementos de un razonamiento que

tiene sus origenes y su horizonte de referencia «mas alla de

Ja arquitectura».

Agradecemos a las editoriales «La Nuova Italia», de Flo-

rencia, y «Marsilio», de Padua, su amable permiso de publi-

car la traduccién castellana de estos ensayos.

MANrReDO TAFURI, Massimo Caccrart, FRANCESCO Dat Co.

PARA UNA CRITICA DE LA IDEOLOGIA ARQUITECTONICA

Alejar la angustia, conteniendo y otorgandose sus causas:

tal parece ser uno de los principales imperativos éticos del

arte burgués. Poco importa que los conflictos, las contra-

dicciones, los desgarros que esta angustia produce queden

absorbidos por un mecanismo totalizador, capaz de compo-

ner provisionalmente estos desacuerdos, 0 que se llegue a

Ja catarsis a través de la sublimacién contemplativa. El «de-

ber-ser» del intelectual burgués se reconoce en el valor im-

perativo que asume su misién «social»: entre las vanguar-

dias del capital y las vanguardias intelectuales existe una

especie de tacita entente tal que el mero intento de sacarla

a la luz levanta un coro de indignadas protestas. La funcién

mediadora de la cultura ha solido identificar tan a menudo

sus propias connotaciones en términos ideolégicos, que su

astucia Iega, mas allé de toda buena fe individual, a impo-

ner formas de contestacién y protesta a sus propios pro-

ductos: cuanto mayor es la sublimacién de los conflictos

sobre el plano formal, tanto mejor se esconden las estruc-

turas que dicha sublimacién confirma y convalida.

Afrontar el tema de la ideologfa arquitecténica desde

este punto de vista, significa intentar poner en claro de qué

manera las aparentemente mds funcionales propuestas de

reorganizacién de un sector del desarrollo capitalista se

han visto obligadas a padecer las mds humillantes frustra-

ciones; tanto que, atin hoy, siguen pretendiendo presentarse

como valor objetivo sin connotacién alguna de clase o, me-

jor adn, como «alternativas, como campo de enfrentamien-

to directo entre capital e intelectuales.

Reconozcamos, de entrada, que no creemos casual que

la mayor parte de las recientes hipdtesis culturales en el

seno del debate arquitecténico partan de un atento examen

de los propios origenes de las vanguardias histéricas. Re-

montandose a sus fuentes, correctamente identificadas en

aquel perfodo que precisa la estrecha conexién entre ideo-

15

logias burguesas y anticipaciones intelectuales, queda cerra-

do, en una estructura unitaria, el ciclo completo de la ar-

quitectura moderna.

Aceptar esta premisa permite considerar globalmente la

formacién de las ideologias arquitectonicas y, en particular,

sus implicaciones sobre la ciudad.

Pero, entonces, seré necesario reconocer el car4cter uni-

tario del ciclo cultural recorrido por la cultura burguesa:

en otras palabras, continuamente serd necesario tener pre-

sente el cuadro completo de sus elaboraciones. No es ca-

sual que la sistematica exploracién del debate de la Ilus-

tracién permita recoger, a su nivel ideolégico puro, gran

parte de las contradicciones que, de diversas formas, acom-

pafian el desarrollo del arte contempor4neo.

1, Las desventuras de la raz6n: naturalismo y ciudad

en el Siglo de las Luces

La formacién del arquitecto como idedlogo de la «socie-

dad»; la conerecién de su campo de actuacion particular

en los fenémenos urbanos; el papel de Ja forma, persuasivo

frente al publico y autocritico frente a su propia investiga-

cion; la dialéctica, a nivel de busqueda formal, entre el pa-

pel del , 1969, n? 159/160 y ne 156.

oy

a que pretendiese ponerse por su parte, quedaba teftido por

ella y no podia verla desde fuera como Engels. (...) La masa

es tan intrinseca en Baudelaire que en vano buscamos en

él su descripcién, (...) Baudelaire no describe ni a los habi-

tantes ni Ja ciudad. Esta renuncia le pone en situacién de

evocar a los unos en la figura de la otra. Su multitud es

siempre la de la gran ciudad; su Paris est4 siempre super-

poblado. Esto es lo que le hace muy superior a Barbier,

porque el proceder de éste es la descripcién, esto es, que

Ja masa y Ja ciudad van por lados diferentes. En Tableaux

parisiens se puede comprobar casi siempre la secreta pre-

sencia de la masa.»

Esta presencia, esta inmanencia, incluso, de las reales

relaciones de produccién en el comportamiento del «ptibli-

co», que usa la ciudad siendo usado por ella sin saberlo, se

identifica con la propia presencia de un observador —como

Baudelaire— obligado a reconocer su posicién insostenible

de participe de una mercantilizacién cada vez mas genera-

lizada, desde el instante en que descubre, en su propio tra-

bajo, que la timica necesidad ineludible para el pocta sera,

en adelante, la prostitucién.!*

@ poesia de Baudelaire, como la produccioa A

en las Exposiciones universales o la transformacién de la

morfologia urbana iniciada por Haussmann, sefialan la toma

de conciencia de la indisoluble dialéctica existente entre

uniformidad y diversidad. Especialmente en Ia estructura

de Ja nueva ciudad burguesa, no se puede hablar atin de ten-

sin entre excepcién y regla. Pero si puede hablarse de

tension entre la obligada mercantilizacién del objeto y los

intentos subjetivos de recuperar —ficticiamente— su auten-

ticidad.

Sdlo que, ahora, no queda mas camino que reducir la

btisqueda de Ja autenticidad a la busqueda de lo excéntrico.

No sélo es el poeta quien debe aceptar su propia condicién

de mimo (esto puede explicar, entre paréntesis, por qué todo

Op. cit., pp. 137-138.

16 La prostitucién adquiere, con la aparicién de las metrépolis,

nuevos secretos. Uno de ellos, es ante todo, el cardcter laberintico de

Ja ciudad misma: Ja imagen del laberinto ha entrado en la sangre

del viandante. La prostitucién, por asi decirlo, la colorea de otro

modo.» Ibidem.

38

vl arte contempordneo se nos presenta, en conjunto, como

aclo voluntariamente «heroico» y como bluff, consciente

aracter mixtificado): es, mas bien,

Turada objerivamente-como

Henjamin liga estrechamente el declive de la prdctica y

de la experiencia en el trabajo obrero —necesarios atin en

li manufactura— con la experiencia del shock, tipica de

lu condicién urbana.

«Al obrero no especializado —escribe—"* es a quien mas

humilla el adiestramiento en la maquina. Su trabajo se hace

impermeable a la experiencia. El ejercicio pierde en él su

derecho. Lo que el Luna Park consigue con sus diversiones

ho es mas que Ja prueba del adiestramiento al que el obrero

no especializado esté sometido en la fabrica (una prue-

ba que a temporadas se convertia en el programa entero, ya

que el arte de lo excéntrico, en el cual el hombre cualquiera

podia dejarse adiestrar en Luna Park, tomaba auge con el

paro laboral). El texto de Poe (Benjamin se refiere al Hom-

bre de la masa, traducido por Baudelaire) vuelve transparen-

ic la verdadera interdependencia entre disciplina y barbarie.

Sus transeintes se comportan como si, adaptados a los

automatas, slo pudiesen expresarse automaticamente. Su

conducta es una reaccién a los shocks. “Cuando los empu-

jaban, se deshacian en saludos hacia los responsables y

parecfan Ienos de confusién”.»

Entre el cédigo de comportamiento ligado a la experien-

cia del shock y la técnica del juego de azar existe, pues,

una profunda afinidad, «Cada manejo sobre la maquina es

ian impermeable al precedente como el “coup” de una par-

tida de azar respecto de cada uno de los anteriores; por eso

Ja prestacién del asalariado coincide, a su manera, con la

prestacién del jugador. El trabajo de ambos esta igualmen-

te vaciado de contenido.» '*

1 Ibidem., p. 148.

18 Tbidem., p. 150.

A pesar de lo ingenioso de sus observaciones, Benjamin,

ni en los ensayos sobre Baudelaire ni en La obra de arte en

la época de su reproductibilidad técnica, liga esta irrupcién

de los modos de produccién en la estructura de la morfo-

logia urbana, con la respuesta dada por las vanguardias his-

toricas al tema de la ciudad.

Passages y grandes almacenes de Paris son, ciertamente,

como las Exposiciones, lugares en los que las masas, con.

virtiéndose en espectaculo de si mismas, encuentran el ins-

trumento espacial y visual para una autoeducacién segin

el punto de vista del capital.” Pero la experiencia lidico-

pedagégica concentrada en tipologias arquitecténicas excep-

cionales, revela, aun peligrosamente, a lo largo de todo el

siglo x1x, la parcialidad de sus propuestas. La ideologia de

lo piiblico no es, en efecto, un fin en si misma. No es mas

que un momento de la ideologia de Ja ciudad como unidad

productiva, en sentido estricto, y, al mismo tiempo, como

instrumento de coordinacién del ciclo produccidn-distribu-

cién-consumo.

Por ello, la ideologia del consumo, lejos de constituir un

momento aislado 0 sucesivo de la organizacién productiva,

debe ofrecerse al puiblico como ideologia del correcto uso

de la ciudad. (Puede resultar conveniente recordar aqui, ha-

ciendo un inciso, cémo el problema del comportamiento

influye en las experiencias de Jas vanguardias curopeas, y el

ejemplo sintomatico de Loos que, en 1903, de vuelta de

Estados Unidos, publica dos ntumeros de la revista Das

Andere, dedicados, en tono polémico e irénico, a introdu-

cir en la burguesia vienesa modos «modernos» de compor-

tamiento ciudadano.)

Mientras la experiencia de la masa se traduzca —como

en Baudelaire— en sufrida conciencia de participacion, ésta

servird para generalizar una realidad activa, pero no contri-

buird a su avance, Al llegar a este punto, y sélo aqui, la

+9 Las relaciones entre el nacimiento de la ideologia de to piiblico

y el programa de las grandes Exposiciones han sido analizadas por

Alberto Abbruzzese en el ensayo Spettacolo e alienazione, en «Con-

tropiano>, 1968, n# 2, pp. 379-421. Sobre la estructura de los passages,

véase el reciente y documentadisimo volumen de J. Friedrich Geist,

Fassagen, ein Baiityp des 19. Jahrunderts, Presta’ Verlag, Munich,

40

jevolucién lingiiistica del arte contempordneo podra ofre-

cer su aportacién particular,

Liliminar de la experiencia del shock cualquier auto-

matismo, y fundar sobre esta experiencia cédigos visuales

y de accién facilitados por las caracteristicas ya consolida-

das de la metrépoli capitalista —velocidad de los tiempos

de transformacién, organizacién y simultaneidad de comu-

nicaciones, tiempos acelerados de uso, eclecticismo—; re-

duciv a puro objeto —tranparente metdfora del objeto-mer-

eanefa— la estructura de la experiencia artistica; envolver

al puiblico, unificado en una declarada ideologfa interclasis-

4, por esta razén, antiburguesa: tales son las tareas que,

en conjunto, serén consideradas como propias por las van-

ardias del Novecientos. ‘ \

Lo repetimos: en su conjunto, por encima de cualquier

distincién entre constructivismo y arte de protesta, Cubis-

mo, Futurismo, Dada, De Stijl. Las vanguardias historicas

surgen y se suceden siguiendo la ley t{pica de la produccién

industrial: su esencia es la continua revolucién técnica. Para

todas las vanguardias —y no solamente las pictéricas— la

ley del montaje es fundamental. Y, puesto que los objetos

montados pertenecen al mundo real, el cuadro se convierte

en campo neutro donde se proyecta la experiencia del schok

padecida en la ciudad. Es més, el problema estriba ahora

en ensefiar a no «padecer» aquel shock, sino a absorberlo,

a asimilarlo como condicién inevitable de existencia.

Al respecto, unos pérrafos de Georg Simmel son escla-

recedores, Examinando las caracteristicas de lo que él llama

cel hombre metropolitano», Simmel analiza el nuevo com-

portamiento seguido por el individuo-masa en el interior

de la Grossstadt, identificada como ambito espectfico del

«fluir de la corriente monetaria». La intensificada estimula-

cién nerviosa, resultado del «amasijo de imagenes cambian-

tes, la intensa discontinuidad contenida en una sola ojeada,

Ja inesperada potencia de una impresién imprevista», son

leidos por Simmel como las nuevas condiciones que engen-

4

"al

CL Moyimmns jel

dran la actitud blasée del individuo metropolitano: del

«hombre sin atributos», indiferente, por definicién, a los

valores.

«La ¢ a actitud _blasée —escribe Simmel—**

rere intia dela notinud Blasco —e i aT See

le en Ja nsensibibd rente a cualquier distincién, pero

esto no Significa que los objetos no sean percibidos, como

ic insuliciencia mental, sino mas Dic! te

significado y el diverso valor err consecuen-

ia, las las Cosas, son percibidos como no ésenciales-

individuo blasé se le ar i porcerachrsan plnotaorne sobre un plano uniforme y en

una tonalidad opaca; ningim objeto merece ser preferido

a otro: este estado de dnimo es el fiel reflejo subjetivo de

una total interiorizacién de la economia del dinero (...).

Los objetos flotan todos con un mismo peso especifico en

el constante movimiento de la economia monetaria. Los ob-

jetos yacen todos a un mismo nivel y no difieren entre si

mds que por el drea que ocupan en el espacio.»

Dejamos al ensayo de Massimo Cacciari, publicado en

este mismo volumen, la tarea de analizar el sentido especifi-

co de la sociologia urbana de Simmel.”

Por ahora, nos interesa sefialar que las consideraciones

simmelianas sobre la gran metrépoli, escritas entre 1900 y

1903, contienen en embridn las tematicas sobre las que se

ejercitaran a fondo las vanguardias histéricas. Los objetos

flotan todos a un mismo nivel, con idéntico peso especifico,

en el movimiento constante de la economia monetaria: ¢no

nos parece estar leyendo un comentario literario a una Merz-

bild de Schwitters? (Y no se olvide que el propio término

«Merz> no es mas que una extrapolacién del término «Com-

merz».) El problema, de hecho, es cémo activar la intensifi-

cacion de la Nervenleben, de cémo salir al paso del shock

provocado por la Grossstadt, transformandolo en nuevo

principio de desarrollo dindmico, de cémo «utilizar», hasta

el limite, la angustia que la «indiferencia al valor» provoca

y alimenta de continuo en la experiencia metropolitana. Del

20 Georg Simmel, Die Grossstadt und das Nervenleben, Dresden,

1903, trad. it,, en Cifta ¢ analisi sociologica, a cargo de Guido Marti-

notti, Marsilio, Padua, 1968, p, 280. La cursiva es nuestra.

21’ Véase también, de Massimo Cacciari, el ensayo introductivo a

Jp edicign, italiana de los Sagat ai estetica, de Simmel, ed, Liviana,

vadua, 1970.

a2

wlorido de Munch seré necesario pasar a la Historia de los

dos cuadrados de Lisitskii: del angustiado descubrimiento

de Ja anulacién del Valor, al uso de un lenguaje de puros

sipnos, que sea perceptible por una masa que haya asi-

milado completamente el universo sin-calidad de Ja corrien-

fe monetaria.

Las leyes de la produccién pasan asia formar parte de

iin nuevo universe de convencior Onsideradas exphcita-

Mente como «naturales». és la razon por la que las

marcia @ plantean et probiem: cercamento

ublico. Hs mas, es un problema que ni tan siquiera pue-

do llegar a plantearse. Puesto que las vanguardias no hacen

mas que interceptar algo necesario y universal, puede, por

jto, aceptar perfectamente una impopularidad _pasajera,

sabiendo que su ruptura con el pasado es la condicién que

fundamenta su valor de modelos para la accién.

El arte como modelo de accién: gran principio-guia de

la revancha artistica de la burguesia moderna; pero al mis-

mo tiempo, absoluto del que nacen nuevas ¢ inabolibles

contradicciones. Vida y arte, al revelarse antitéticas, deben

posibilitar la busqueda, bien de instrumentos de mediacién

con lo que la produccién artistica deberé aceptar lo pro-

blematico como nuevo horizonte ético—, bien de las formas

de pasar del arte a la vida, aunque esto convierta en realidad

la profecia hegeleniana de la muerte del arte.

Ahora se revelan mds concretamente los lazos que ligan

en un conjunto tinico la gran tradicién del arte burgués. La

referencia inicial a Piranesi como teérico y critico, al mismo

tiempo, de las condiciones de un arte ya no universalizante

) atin no burgués, se justifica por su funcién esclarecedora.

Criticismo, problematicidad, drama de la utopia: éstos son

los pilares sobre los cuales se funda Ja tradicién de aquel

«movimiento moderno» que, como proyecto de remodela-

cién del chombre burgués» como «tipo» absoluto, tiene una

indudable coherencia interna. (Aunque no se trate de la co-

herencia que la historiografia usual le reconoce.)

Tanto el Campomarzio, de Piranesi, como la Dame au

violon, de Picasso, son «proyectos», aunque el primero or-

43

Yn me WM We ENTENDIOIL®. —

NGUSMANWA Wanton di OlL

ganice una dimensién arquitecténica y el segundo un com-

portamiento humano, Ambos usan la técnica del shock:

aunque el grafismo de Piranesi utilice materiales histéricos

preexistentes y el cuadro de Picasso materiales artificiales,

como hard mds tarde Duchamp con mayor rigor. Ambos

descubren la realidad de un universo-mdquina: aunque el

proyecto urbano del Setecientos lo convierta en abstracto y

reaccione con terror ante este descubrimiento, y la tela pi-

cassiana actie completamente inmersa en él.

Sin embargo, y es lo mds importante, tanto Piranesi como

Picasso convierten en «universal», mediante el exceso de

verdad alcanzado con los instrumentos de una elaboracién

formal profundamente critica, una realidad que todavia po-

dia ser considerada como totalmente particular. El «pro-

yecto» intrinseco al cuadro cubista va mds alla del cuadro

mismo. Los ready-made objects, que Braque y Picasso in-

troducen en 1912 y que Duchamp codifica como nuevos ins-

trumentos de comunicacién, consagran la autosuficiencia de

Ja realidad y el rechace definitivo, por parte de la propia

realidad, de cualquier representacién. El pintor puede uni-

camente analizar esta realidad. Su pretendido dominio de

la forma no es mas que cobertura de algo que no quiere ser

aceptado atin como tal: de ahora en adelante ser la forma

la que domine al pintor.

Sélo que, ahora, debe entenderse por «forma» la légica

de las reacciones subjetivas ante el universo objetivo de la

produccién. El Cubismo, en su conjunto, tiende a definir

Jas leyes de estas reacciones: es sintomatico que toda su ac-

tividad parta del sujeto y desemboque en su rechace total.

(Asi lo advertia, y con inquietud, Apollinaire.) Como «pro-

yecto», el Cubismo quiere realizar un modo de comporta-

miento. Sin embargo, su antinaturalismo no contiene nin-

gtin elemento persuasivo para el ptiblico: se puede persuadir

a alguien sélo si se considera que el objeto de la persuasion

es externo y est por encima de aquel a quien se dirige. El

Cubismo pretende, en cambio, demostrar la realidad de la

«nueva naturaleza» creada por la nueva metrépoli capita-

lista, su cardcter necesario y universal, la coincidencia, en

él, de necesidad y libertad.

Por esto, las telas de Braque, de Picasso y, més atin, las

44

de Gris, adoptarén la técnica del montaje para dar forma

absoluta al universo del razonamiento de la civilisation ma-

chiniste. Primitivismo y antihistoricismo son consecuencia,

y no causa, de sus alternativas fundamentales. ‘

Como técnicas de andlisis de un universo totalizador,

tanto el Cubismo como De Stijl son invitaciones explicitas

a la accién: con respecto a sus productos artisticos podria-

mos hablar perfectamente de la fetichizacin del objeto ar-

tistico y su arcano.

El ptiblico debe ser provocado: sélo asi puede integrarse

activamente en el universo de la precisién dominado por las

leyes de la produccién. La pasividad del flaneur de Baude-

Jaire debe ser vencida y convertirse en participacién activa

sobre la escena urbana. La ciudad es el objeto del que no

hablan ni las telas cubistas ni las «bofetadas» futuristas ni

cl nihilismo Dada, pero que es el punto de referencia —al

presuponerla constantemente— a que tienden las vanguar-

dias. Mondrian tendré el valor de «nombrar» la ciudad como

objeto tiltimo al que tiende la composicién neoplastica: pero

deberd reconocer que la pintura, una vez transformada en

estructura urbana y, por tanto, reducida ya a puro modelo

de comportamiento, deber4 morir.”

Baudelaire descubre que la mercantilizacién del produc-

to poético puede acentuarse precisamente por el intento del

poeta de desvincularse de sus condiciones objetivas. La

prostitucién del artista consigue su mas alto momento de

sinceridad humana. De Stijl y, mas atin, Dada descubren

que existen dos vias para el suicidio del arte: Ja inmersion

silenciosa en las estructuras de la ciudad, idealizando sus

contradicciones, o la introduccién violenta en las estructu-

ras de la comunicacién artfstica de lo irvacional (también

idealizado) que la misma ciudad le permite.

De Stijl se transforma en método de control formal del

universo tecnolégico; Dada quiere enunciar apocaliptica-

2 Cfr, P. Mondrian, en «De Stijl», I y IIL. Traducci6n italiana en:

Ottavie Morieank Piet Mondrian, Neri Pozza, Venecia, 1956, pp. at

49. Véase también, de Mondrian, Casa, strada, citta (1927), ibidem,

pp. Ill y 55.

45

mente el absurdo inmanente en él. Pero la critica nihilista

formulada por Dada acaba siendo instrumento de control

para la proyeccién, y no nos debe sorprender encontrar,

incluso en sentido filolégico, muchos puntos de tangencia

entre los movimientos de vanguardia mas «constructivos>

del Novecientos y el mas destructivo.

La descomposicién del material lingiiistico y el antipro-

yectismo de Dada, qué son sino sublimacién, a pesar de

todo, del automatismo y la mercantilizacién de los «valo-

res», difundidos ya a todos los niveles de existencia por la

avanzadilla capitalista? De Stijl y Bauhaus, el primero con

inquietud y el segundo eclécticamente, introducen la ideo-

logia del Plan en un design cada vez mas profundamente

ligado a la ciudad como estructura productiva: Dada de-

muestra, por reduccién al absurdo, sin nombrarlo, la exis-

tencia del planeamiento.

Pero atin hay mds. Todas las vanguardias histéricas ac-

tan adoptando como modelo la accién de los partidos poli-

ticos. Dada y Surrealismo pueden considerarse ciertamente

expresiones particulares del espfritu anarquista; en cambio,

De Stijl y Bauhaus no pretenden situarse explicitamente

como alternativas globales a la praxis pol{tica. Alternativa,

insistimos, que posee todas las caracteristicas de una op-

cién ética,

_De Stijl opone al Caos, a lo empirico, a lo cotidiano, el

principio de la Forma. Una forma que tiene en cuenta todo

Jo que concretamente convierte a la realidad en informe,

caética y empobrecida. El horizonte de la produccién indus-

trial, que empobrece espiritualmente el mundo, queda ale-

jado como universo «sin calidad», como no-valor, pero es

sucesivamente Lransformado en un nuevo valor mediante su

sublimacién. A la descomposicién neoplastica en formas ele-

mentales, corresponde el descubrimiento de que la «nueva

riqueza» del Espiritu no puede ya buscarse fuera de la «nue-

va pobreza» alcanzada por la civilizacién mecanica. La de-

sarticulada recomposicién de estas formas elementales su-

blima el universo mecanico, demosirando que no puede

hallarse ya ninguna forma de reconquista de la totalidad

46

(tanto del ser como del arte) que no dependa de Ja proble-

maticidad de la propia forma.

Dada, en cambio, profundiza en el Caos. Representéndo-

lo, confirma su realidad; ironizando sobre él, denuncia su

inadecuacién.* Y esta experiencia insatisfecha es precisa-

jente este mismo control de lo Informe que De Stijl, junto

con las corrientes constructivas europeas y, en el Ochocien-

10s, las estéticas formalistas desde la Sichtharkeit habian

sefialado como nueva frontera para las comunicaciones vi-

suales, No es extrafio, pues, que la Anarquia de Dada y el

Orden de De Stijl se encuentren y confluyan de 1922 en ade-

lante, tanto a nivel teérico como en la elaboracién de los

instrumentos de una nueva sintaxis, a nivel operativo.*

Caos y Orden, de este modo, son consagrados por las

yuardias histéricas como Jos «valores» en sentido es-

tricto de la nueva ciudad capitalista.

El Caos, ciertamente, es un dato, y el Orden un objetivo.

Pero la Forma, desde ahora, no es buscada més alla del

Caos sino en él. Es el Orden quien da significado al Caos

y lo convierte en valor, en «libertad». Por otra parte, tam-

bién la destruccién Dada —y particularmente en los ambien-

tes americanos y berlineses— contiene una instancia «po-

sitiva». Con ello, histéricamente hablando, el nihilismo da-

dafsta, en manos de un Haussmann o de un Heartfield, se

convierte en expresién de una nueva técnica de comunica-

2 Lo que es del todo evidente en la actitud de un Hugo Ball. Cfr.,

de Bail, Die Flucht aus der Zeit, Lucerna, 1946. Sobre Ball, cfr. la

reciente monografia de Luisa Valeriani, Ball e il Cabaret Voltaire,

Martano ed., Turin, 1971. : i

"4 Por lo’ dems, el tema de Ja unificacién de las aportaciones de

las vanguardias, aparece como urgente ya a partir, al menos, de 1922.

La accion de figuras como El Lisitskii, como Moholy-Nagy, como van

Doesburg, como Hans Richter es determinante en este sentido. Una

primera sintesis ontre dadafsmo y constructivismo se encuentra ya

tn el manifesto de Raoul Haussmann, Hans Arp, Ivan Puni, Laszlo

Moholy-Nagy, Aufruf zur Elementaren Kunst, en «De Stijl», 1921, IV,

no 10, p. 156, Fundamentales, al respecto, son las dos reuniones de

las vanguardias celebradas en Dusseldorf y en Weimar, en 1922. Cfr.

«De Stijl», 1922, V, ne 4, para el manifiesfo que clausura la reunién

de Dusseldorf (30 'de mayo de 1922), y: Van Doesburg, H. Richter,

K, Maes, Max Burchartz, El Lisitskii, Konstruktivistische Interna-

tionale schdpferische Arbeitsgemeinschaft, en «De Stijl», 1922, V,

n,° 8, pp. 113-115, Resultado de tal sintesis son, sin duda, las revistas

«Mecano», «G», «Merz».

47

cién. Se retinen técnica del montaje y uso sistematico de lo

imprevisto, para formar las premisas de un nuevo lenguaje

no verbal, basado en la improbabilidad y en aquello que el

Formalismo ruso Ilamarfa «distorsién semantica».

Precisamente con Dada, la teoria de Ja informacion apa-

rece como instrumento de verificacién en el universo de las

comunicaciones visuales. Pero el Ambito consagrado a lo

improbable es la ciudad.

Lo deforme de la ciudad es rescatado, extrayendo de esta

forma, todos sus elementos progresivos. La exigencia de un

control programado sobre las nuevas fuerzas desencadena-

das por el universo tecnolégico, llamado a cumplir esta ope-

racién de esclarecimiento dialogado, es identificado con ex-

trema claridad por las vanguardias, que descubren no estar

en condiciones de dar una forma concreta a aquella instan-

cia de la Razén.

En este momento es cuando la arquitectura puede entrar

en liza, absorbiendo y superando todos los principios de las.

vanguardias historicas: poniéndolos incluso en crisis, pues-

to que es la tinica capaz de dar respuestas reales a las exi-

gencias planteadas por el Cubismo, por el Futurismo, por

Dada, por De Stijl, por el Constructivismo internacional.

Bauhaus, camara de decantacién de las vanguardias,

Sample su papel histérico; select

Thes_de Tas propias vanguardtas;-poniérdolas-z-prucba-ante—

“Tas Gxigencies de Ta Tentttact prodcerra st decry meena

as cere ag ger eileen cei oe

25 Desde 1962, fecha de publicacién del volumen de Wingler, con

una rica (aunque parcial) documentacién inédita, la revision del sig-

nificado histérico del Bauhaus ha ocupado sin interrupcién a los es-

tudiosos de la arquitectura moderna, Entre las contribuciones mas

recientes sefialemos: Walter Scheidig, Le Bauhaus de Weimur, 1913-

1924, Leipzig, 1966, el numero especial de «Controspazio» (1970, nie

mero 4/5); Aa. Vv., Bauhaus, 1919-1929, Catélogo de la exposicion del

Musée National d’Art moderne, Paris, 2/422/6, 1969; y, principalmen-

te: Francesco Dal Co, Hannes Meyer'e la «venerabilé Scuola» di Des-

Sau, introduccién a la antologia de escritos de H. Meyer publicada

en castellano con el titulo El arquitecto en la lucha de clases y otros

escritos (Gustavo Gili, Barcelona, 1972); Cfr. también, Marcel Francis.

cono, Walter Gropius and the Creation of the Bauhaus in Weimar.

The Ideals and artistic Theories of its founding years, University of

Illinois Press, 1971.

48

de organizacién de la produccién, antes incluso que méto-

Wo de configuracion dé objetos, acaba con los residuos uté-

picos de las poéticas vanguardistas, La ideologia no se su-

perpone ahora a las realizaciones (concretas, al estar en

contacto con los reales ciclos de produccién), sino que es

interna a las mismas realizaciones.

También el design, pese a su realismo, impone exigen-

cias insatisfechas y adquiere, en el impulso que exige de la

organizacién de las empresas y de la produccién, un grado

de utopia. (Pero se trata, ahora, de una utopia funcional

respecto del objetivo de reorganizar la produccién, que se

pretende alcanzar.) El Plan, propugnado por los movimien-

tos arquitecténicos de punta — el término vanguardista no

es ya el mas adecuado—, desde la formulacion del Plan

Voisin de Le Corbusier (1925) y la transformacién del Bau-

haus (1923) en adelante, contiene esta contradiccioén: par-

tiendo del sector de la produccién constructiva, la cultura

arquitecténica descubre que sdlo podra alcanzar los obje-

tivos fijados ligando aquel sector a la reorganizacién de la

ciudad. Pero esto equivale a decir, que del mismo modo a

como las exigencias denunciadas por las vanguardias his-

téricas remitian al sector de las comunicaciones visuales

mas directamente ligadas a los procesos econémicos (ar-

quitectura y design), la planificaci6n enunciada por las teo-

cias arquitecténicas y urbanisticas remiten a una reestruc-

turacién de la praduccion y el consumo en general: en otras

palabras, a una coordinacién de la produccién. En este sen-

tido, la arquitectura media entre realismo y utopia. La uto-

pia reside en la obstinacién en esconder que la ideologia de

la planificacién puede desarrollarse en la produccién cons-

tructiva sdlo si indica que un verdadero Plan podra tomar

forma cuando deje atras a la produccién constructiva; de

este modo, una vez aceptado el objetivo de la reorganizacién

de la produccién en general, la arquitectura y el urbanismo

seran objetos, y no sujetos, de la planificacion.

La cultura arquitecténica de la década de 1920 no acepta

facilmente estas consecuencias. Lo que tiene claro es su pro-

pia tarea «politica». Arquitectura (Iéase: la programacién

49

y la reorganizacién planificada de la construccién y de la

ciudad como organismo productivo) antes que Revolucién:

Le Corbusier enuncia claramente esta alternativa.

Mientras, y surgiendo precisamente de los circulos po-

liticamente més comprometidos, desde el Novembergruppe

hasta las revistas «Ma» y «Vesch» y al Ring berlinés, la ideo-

logfa arquitecténica se perfila técnicamente: aceptando con

Tacida objetividad todas las conclusiones sobre la «muerte

del aura» y sobre la funcién puramente «técnica» del inte-

lectual, enunciadas apocalipticamente por las vanguardias,

la Neue Sachlichkeit centro-europea adecua el propio mé-

todo de disefio a la estructura, idealizada, de la cadena de

montaje. Las formas y los métodos del trabajo industrial

penetran en la organizacién del proyecto y se reflejan en las

propuestas de consumo del objeto.

Del elemento estandardizado, a la célula, al bloque exen-

to, a la Siedlung, a la ciudad: tal es la cadena de montaje

que la cultura arquitecténica de entreguerras crea con cla-

ridad y coherencia excepcionales. Cada «pieza» de la cade-

na esta completamente resuelta en si misma y tiende a

desaparecer 0, mejor, a diluirse formalmente en el montaje.

Con todo ello queda revolucionada la propia experiencia

estética. Ya no se presentan a juicio objetos, sino procesos,

vividos y disfrutados como objetos. El elemento central de

este proceso es el usuario, él es quien debe completar los

espacios «abiertos» de Mies van der Rohe o de Gropius. La

arquitectura, llamando al publico a participar en el disefio

(puesto que las nuevas formas no son ya absolutos indi

dualistas, sino propuestas de organizacién de la vida colec-

tiva —la arquitectura integrada de Gropius—), hace dar un

salto adelante a la ideologia del pubblico. El suefio del socia-

lismo romdntico de Morris, un arte hecho por todos y para

todos, toma forma ideoldgica en el seno de las férreas leyes

de la mecdnica del beneficio. También desde este punto de

vista la ciudad es el ultimo término de confrontacién de cara

a verificar las hipétesis tedricas.

50

4, Arquitectura «radical» y ciudad

«La arquitectura de las grandes ciudades —escribe Hil-

Terseimer—™" depende esencialmente de Ia solucién dada —

a dos factores: Ta célula elemental y el organismo urbano—

‘Como conjunto. La habitacion, como elemento constitutive”

aieta-vivienda, determina su aspecto y, porque las viviendas—

SE a er Tas mmateanae Ta RebtactOn se CONVeTTTe

“tn un factor de configuracién urbana, representando la ver-

cmtera fnalidad-de-tr-arquitectara; reciprocamente, la es-

tructura_planimétrica de la ciudad fendra ma _influen

—rpran ciudad, por tanto, es una real y propia unidad.——

Leyendo al autor més alla de sus propias intenciones pode-

mos traducir sus afirmaciones a esta otra: es toda la ciudad

moderna que, en su estructura, se transforma en «maquina

social», Hilberseimer, selecciona —a diferencia de cuanto

cen muchos de los teéricos alemanes entre 1920 y 1930—

este tiltimo aspecto de la economia urbana, aisléndolo para

analizar y resolver por separado sus componentes. Todo lo

que escribe sobre las relaciones entre la célula y el organis-

mo urbano es ejemplar, por la lucidez en la exposicion y

por la reduccién de los problemas a lo esencial. La célula

no es sélo el elemento primordial de la continua cadena

de produccién que termina en la ciudad, sino también ele-

mento condicionante de la dindmica de agregacién de los

edificios, Su valor de tipo permite su andlisis y solucién en

abstract. La céhila constructiva, en este sentido, represen-

ta la estructura de base de un programa productivo del que

se excluye cualquier ulterior componente tipolégica. La uni-

dad constructiva no es ya un «objeto». Es sdlo el lugar don-

de toma forma fisica un montaje elemental de células sin-

26 Ludwig Hilberseimer, Grosstadtarchitektur, Jul. Hoffman Ver-

lag, Statieatt 1927. Cfr.: G. Grassi, Introduzione a la edicion ital )

liana de Entfaltung einer Planungsidee, Ullstein Bauwelt Fundamen-\ +

te, Berlin, 1963 (Un'idea di Piano, Marsilio, Padua, 1967).

51

derna no procede de «fatigas» 0 «dilapidaciones»: es més

bien la crisis de la funcidn ideoldgica de la arquitectura. La

«caida» del arte moderno es el ltimo testimonio de la am-

bigiiedad burguesa, desplegada entre objetivos «positivos»

y Ja despiadada autoexploracién de su objetiva mercantili-

zacién. Ninguna «salvedad» puede encontrarse en su inte-

rior, ni embrollandose de un modo inquieto en «laberintos»

de imagenes tan polivalentes que resultan mudas, ni ence-

rrandose en un malhumorado silencio de geometrias enamo-

radas de su propia perfeccién.

Por esto no es posible proponer «contraespacios» arqui-

tecténicos: la btisqueda de una alternativa que no salga

fuera de las estructuras que condicionan el cardcter mixti-

ficado del proyectar es una evidente contradiccién.

La reflexién sobre la arquitectura, como critica de la

ideologia concreta, «realizada» desde la propia arquitectura,

s6lo puede ir ms alla y alcanzar una dimensién especffica-

mente politica. En este sentido, la destruccion sistematica

de las ideologias que acompafian las vicisitudes del desarro-

llo capitalista no es mds que un capitulo de tal accién po-

ica. Y bien sabemos que la critica de la ideologia tiene

hoy un papel dedicado por entero a ajustar cuentas con los

importantes e ineficaces mitos en que se transforma, las

més de las veces, bajo la apariencia de espejismos que per-

mitan la supervivencia de anacrénicas «esperanzas proyec-

tuales».

Manrrepo TaFurt

78

DIALECTICA DE LO NEGATIVO EN LAS EPOCAS

DE LA METROPOLI

Giovan Battista Piranesi. lamina del

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5810)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Pier Vittorio Aureli - The Possibility of An Absolute Architecture (Intro+ Cap1)Document31 pagesPier Vittorio Aureli - The Possibility of An Absolute Architecture (Intro+ Cap1)BARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Rice - 04 - The Geometry of Interior UrbanismDocument13 pagesRice - 04 - The Geometry of Interior UrbanismBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Alison y Peter Smithson - Urban Structuring - 1967Document50 pagesAlison y Peter Smithson - Urban Structuring - 1967BARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Kenneth Frampton, Reflexión Sobre El Campo de Aplicación de La TectónicaDocument29 pagesKenneth Frampton, Reflexión Sobre El Campo de Aplicación de La TectónicaBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Palmer, Vergara 1990 Lote 9x18Document149 pagesPalmer, Vergara 1990 Lote 9x18BARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Choay Fragmento 4Document11 pagesChoay Fragmento 4BARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Choay Fragmento 3Document20 pagesChoay Fragmento 3BARBARA LEMA GACNo ratings yet

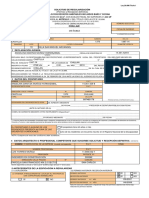

- 12.1 Solicitud Regularizacion Ley 20.898 Vivienda Hasta 90 m2Document3 pages12.1 Solicitud Regularizacion Ley 20.898 Vivienda Hasta 90 m2BARBARA LEMA GAC100% (1)

- Seeding Community - Collaborative Housing As A Strategy For Social and NeighbourhoodDocument32 pagesSeeding Community - Collaborative Housing As A Strategy For Social and NeighbourhoodBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Nazario - Porpuestas de Equipamiento ComunitarioDocument159 pagesNazario - Porpuestas de Equipamiento ComunitarioBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Collaborative Housing Research 1990-2017. A Systematic Review and Thematic Analysis of The FieldDocument31 pagesCollaborative Housing Research 1990-2017. A Systematic Review and Thematic Analysis of The FieldBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Entre Vecinos - Leo ZenziperDocument52 pagesEntre Vecinos - Leo ZenziperBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Ovalle, Paez-EQUIPAMIENTO URBANO EN LA RECONSTRUCCION DE VINCULDocument15 pagesOvalle, Paez-EQUIPAMIENTO URBANO EN LA RECONSTRUCCION DE VINCULBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Cadorniga-Planificación Colaborativa de Los Equipamientos Comunitarios.Document15 pagesCadorniga-Planificación Colaborativa de Los Equipamientos Comunitarios.BARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Janeth - Equipamientos Comunitarios y Orden TerritorialDocument211 pagesJaneth - Equipamientos Comunitarios y Orden TerritorialBARBARA LEMA GACNo ratings yet

- Designing Neighbourhoods For Social Interaction The Case of Cohousing Es - UnlockedDocument52 pagesDesigning Neighbourhoods For Social Interaction The Case of Cohousing Es - UnlockedBARBARA LEMA GACNo ratings yet