Professional Documents

Culture Documents

如何擋住同步輻射光

如何擋住同步輻射光

Uploaded by

廖述榮Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

如何擋住同步輻射光

如何擋住同步輻射光

Uploaded by

廖述榮Copyright:

Available Formats

國家同步輻射研究中心 | 簡訊

如何擋住同步輻射光

薛秦

國家同步輻射研究中心 真空小組

台 灣 光 子 源 是 由 一 座 周 長 518.4 公 尺 的 儲 存 環 和 在符合台灣法規下必須小於 5 毫瓦 (mW) [1],超過此功率

496.8 公尺的增能環組成,電子經增能環增加能量至 30 億 的雷射已經不能稱為雷射筆且需要在實驗室的安全環境下

電 子 伏 特 (3 GeV) 後 注 射 進 入 儲 存 環, 儲 存 環 維 持 在 3 使用,雖然高功率的光源需要考量對於人體傷害的保護,

GeV、500 mA 的電流常態運轉,當電子在儲存環中經過 在工業運用上卻也常運用於金屬焊接與切割的工作,這些

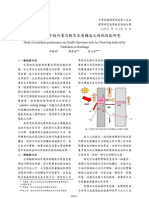

轉彎磁鐵或插件磁鐵時會產生同步輻射光,由轉彎磁鐵產生 運用的光源功率大約是千瓦等級,意味著功率比工業運用

的同步輻射光在水平方向上呈現扇形如圖一所示,而由插件 的光源還要大的同步輻射光,是有穿透與融燒金屬的能力,

磁鐵產生的同步輻射光發散角則遠小於轉彎磁鐵,同步輻射 那我們要如何阻擋高功率的同步輻射光呢 ?

光經由光束線的引導進入實驗站,讓研究學者使用這些光源

來進行實驗。 13.5 千瓦的同步輻射光看起來功率很高,但更重要的

是照光的面積。我們小時候都做過太陽光透過放大鏡點燃

由於光束線與實驗站內的許多光學元件非常精密,無法 火柴的實驗,那是因為太陽光藉由放大鏡的聚焦功能,把

忍受高功率的光產生的熱變形,並且研究學者僅需要約 0.2 熱能集中在一點上使火柴點燃。相反的,如果沒有透過放

- 1.0 mrad 大小的光源來進行實驗,因此必須透過許多不 大鏡的聚焦功能,因為溫度不夠,火柴是很難被太陽光給

同功能的光子分岔吸收器 (Photon Absorber) 把不必要的 點燃。由此我們知道光透過放大鏡聚焦在一個點上的熱通

同步輻射光給阻擋住,只讓所需要的光源尺寸通過,圖一為 量 ( 單位面積的熱量 ) 是不一樣的,這裡我們要反其道而行。

轉彎磁鐵產生同步輻射光後第一個遇到的光子分岔吸收器示

意圖。 面對先前的問題,首要處理的是如何降低同步輻射光

的熱通量,第一種方式就是拉長與光源的距離,如果在距

台灣光子源是由 48 個轉彎磁鐵所組成,運轉時會產生 離同步輻射光 1 公尺處直接阻擋,經過計算熱通量將高達

的同步輻射光總共是 648 千瓦 (kW) 的功率,平均一個轉 每平方毫米 397 瓦特 (W/mm2) 如圖二 (a) 所示,但假如

彎磁鐵會產生 13.5 千瓦的功率,除了少部分經由開口進入 在 10 公尺處阻擋,則熱通量可大幅降低成每平方毫米 3.97

實驗站進行實驗,大部分都需要被轉化成熱量來進行處理, 瓦如圖二 (b) 所示。第二種方式就是設計一個斜面來分散同

13.5 千瓦的同步輻射光是甚麼概念呢?一般市售的雷射筆 步輻射光的熱量如圖二 (c) 所示,同樣在 10 公尺處照射在

(a)

(a)

距離1 m處時,最大熱通量為397 W/mm2

N

(b)

(b)

電子束行進路線

距離10 m處時,最大熱通量為3.97 W/mm2

(增加受光面積)

S (c)

(c)

同步輻射光

距離10 m處並且受光面傾斜45゚最大熱通量為2.81 W/mm2

穿過光子分岔吸收器的同步輻射光 (增加受光面積)

圖一 第一個光子分岔吸收器阻擋多餘不必要的同步輻射光示意圖。 圖二 距離光源處 (a) 1 m、(b) 10 m 和 (c) 10 m 並傾斜 45°受光

面時的熱通量。

08

09

45°斜面,則熱通量降低了 30% 變成 2.81

(a)

(a) W/mm2。合併上述兩種做法,可以將同步輻

射光的熱通量降低 100 倍,以上是光子分岔

吸收器的基本設計概念。接著採用高熱傳係數

的材料來製作光子分岔吸收器,並且加裝冷卻

水來帶走吸收器上的熱量,除了吸收與傳導熱

量的考量外,光子分岔吸收器還需要安裝於超

高真空的環境下,所以同時具備高熱傳、適用

超高真空並且易加工等條件的無氧銅材料,便

成為最佳選擇。

(b)

(b)

在計算合適的光子分岔吸收器擺放距離、

受光面角度設計、添加冷卻水迴路等考量下,

經過反覆的優化與模擬計算,使得光子分岔吸

收器在受光時最高溫度低於無氧銅的軟化溫

度大約 150 ℃,並且熱應變維持在材料的彈

性限度範圍內,也就是低於無氧銅材料的降伏

應力 295 MPa [2],避免發生不可逆的破壞,

最終成功設計出 TPS 轉彎磁鐵的光子分岔吸

收器,如圖三所示。

參考文獻:

1. https://www.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=91710&ct-

圖三 光子分岔吸收器之熱分析 (a) 溫度分布和 (b) 應力分布。

Node=2509&mp=88

2. C. Shueh, Y. M. Hsiao, B. Y. Chen, Y. H. Guo, Y. T. Cheng,

C. M. Cheng, I. C. Yang, C. C. Chang, C. K. Chan, Nuclear

Instruments and Methods in Physics Research Section

A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associ-

ated Equipment, 1032 (2022).

會議/課程

▍ 2023 台灣物理年會 (2023 年 1 月 16 - 18 日 ) ▍ 2023 化學年會 (2023 年 3 月 10 - 12 日 )

台灣物理年會為台灣物理學會主辦的學術界 2023 化學年會於高雄大學舉行,本次會議主

年度盛會,全國物理相關系所專家、學者與 題為「化學新紀元─永續發展」(A New Era

學生積極參與,同時也邀請國外學者專家共 in Chemistry - Sustainable Development),

襄盛舉,為促進國內各研究單位交流並與國 邀請全國化學相關領域的專家學者進行學術

際接軌的重要會議。國輻中心於該會議第一 的探討,還有化學相關產業、廠商的徵才博

天 (1 月 16 日 ) 同步舉辦一日「高亮度同步 覽會。希望藉由年會的舉行,進行經驗與新

輻射光源於量子材料之研究契機論壇」。 知的交流討論,也增進大學校院與產業界的

交流。此次年會中,國輻中心於 3 月 11 日

( 六 ) 下午舉辦「同步輻射研究於化學領域論

壇」,歡迎蒞臨與會。

註:上述會議 / 課程若因 COVID-19 疫情有異動,請依各會議 / 課程網站公告為主。

You might also like

- 02.6 - NC-201410-05 - 0i-MODEL F消耗電力監視器參數設定Document22 pages02.6 - NC-201410-05 - 0i-MODEL F消耗電力監視器參數設定廖述榮No ratings yet

- 0i-MODEL F 特色 0i-MODEL F 特色: 台灣發那科 CNC 營業技術部 Taiwan CorporationDocument259 pages0i-MODEL F 特色 0i-MODEL F 特色: 台灣發那科 CNC 營業技術部 Taiwan Corporation廖述榮No ratings yet

- 04.5 NC-201507-01 遠端診斷機能設定範例Document11 pages04.5 NC-201507-01 遠端診斷機能設定範例廖述榮No ratings yet

- 如何擋住同步輻射光Document2 pages如何擋住同步輻射光廖述榮No ratings yet

- Dalian Advanced Light Source Beam Dump Radiation Shielding Design and Thermal AnalysisDocument7 pagesDalian Advanced Light Source Beam Dump Radiation Shielding Design and Thermal AnalysisMauricio García CamachoNo ratings yet

- 3-气体中的沿面放电和高压绝缘子 1Document63 pages3-气体中的沿面放电和高压绝缘子 1ShuliNo ratings yet

- CPPC 2019 D011 马剑豪 一种用于脉冲电子抢栅极调制的10.75MHz亚纳秒方波脉冲发生器研制Document5 pagesCPPC 2019 D011 马剑豪 一种用于脉冲电子抢栅极调制的10.75MHz亚纳秒方波脉冲发生器研制yu zhangNo ratings yet

- Review of HTS DC Induction Heating TechnologiesDocument9 pagesReview of HTS DC Induction Heating TechnologiesIbrahim HedouacheNo ratings yet

- 传热学考试题库(附答案)Document34 pages传热学考试题库(附答案)林佳鈺Chloe Lim Jia YiNo ratings yet

- SiC (碳化矽) 發射太赫茲輻射Document3 pagesSiC (碳化矽) 發射太赫茲輻射陳哲揚No ratings yet

- 251302Document61 pages251302E54066094孫俊宏No ratings yet

- 光热膨胀材料的光谱特性分析及微型光热驱动机构研究 刘超Document5 pages光热膨胀材料的光谱特性分析及微型光热驱动机构研究 刘超jianan yaoNo ratings yet

- 百年超导之魅Document21 pages百年超导之魅kongjqNo ratings yet

- 建築物雙層外殼內置流動空氣層構造之隔熱性能研究Document6 pages建築物雙層外殼內置流動空氣層構造之隔熱性能研究jihjer chiouNo ratings yet

- 微波Document20 pages微波徐瞅No ratings yet

- $接收机供电系统EMC设计 毛志军Document5 pages$接收机供电系统EMC设计 毛志军huilin wuNo ratings yet

- 2019 DSE PHY 2 1 - RotatePdfDocument14 pages2019 DSE PHY 2 1 - RotatePdfLuis CheahNo ratings yet

- 脉动热管传热性能的实验研究现状与展望 周宇昕Document6 pages脉动热管传热性能的实验研究现状与展望 周宇昕Fredy Akenaton ArroyoNo ratings yet

- 11090070Document1 page1109007078ryng6gwyNo ratings yet

- An Optoelectronic Framework Enabled by Low-Dimensional Phase-Change Films - Support - InformationDocument11 pagesAn Optoelectronic Framework Enabled by Low-Dimensional Phase-Change Films - Support - InformationlongchunlongNo ratings yet

- 磁冰箱的原理Document2 pages磁冰箱的原理scribdgggNo ratings yet

- 石墨烯纳米带热导率的分子动力学模拟 - 複製 PDFDocument5 pages石墨烯纳米带热导率的分子动力学模拟 - 複製 PDF吳晨維No ratings yet

- 102 SIPDA 2009 Necessaryseparationdistancesforlightningprotectionsystems-IEC62305-3revisited ZHDocument22 pages102 SIPDA 2009 Necessaryseparationdistancesforlightningprotectionsystems-IEC62305-3revisited ZHhh1113076939No ratings yet

- 大功率等离子体智能控制点火系统研究Document5 pages大功率等离子体智能控制点火系统研究梅新灵No ratings yet

- 電漿源原理與應用之介紹Document13 pages電漿源原理與應用之介紹Edison ChangNo ratings yet

- 9.4 温度的测量Document54 pages9.4 温度的测量jackNo ratings yet

- 线圈式电磁炮放电回路参数研究Document9 pages线圈式电磁炮放电回路参数研究wangsw2020No ratings yet

- 12 斯格明子电子学的研究进展 PDFDocument25 pages12 斯格明子电子学的研究进展 PDFyz ZNo ratings yet

- 2013 Dse Phy 2 1Document14 pages2013 Dse Phy 2 1Luis CheahNo ratings yet

- 儀器總覽 材料分析儀器 PDFDocument129 pages儀器總覽 材料分析儀器 PDF劉彥廷No ratings yet

- 激光焊接技术讲义二Document100 pages激光焊接技术讲义二Leon LiuNo ratings yet

- 9.3 温度的测量Document17 pages9.3 温度的测量jackNo ratings yet

- 真空感应高温石墨化炉Document5 pages真空感应高温石墨化炉zsmithNo ratings yet

- 2 并联间隙在典型同塔三回线路中的应用(正文)Document6 pages2 并联间隙在典型同塔三回线路中的应用(正文)342180073No ratings yet

- 強耦合作用Document9 pages強耦合作用quuuaageaaNo ratings yet

- 高压直流输电晶闸管阀用饱和电抗器的设计Document4 pages高压直流输电晶闸管阀用饱和电抗器的设计YUN ZHUNo ratings yet

- 开关电源高频功率平面变压器热设计研究Document5 pages开关电源高频功率平面变压器热设计研究李漢祥No ratings yet

- 层状Bi1 xSbxSe纳米薄膜的制备及其热电性能研究Document10 pages层状Bi1 xSbxSe纳米薄膜的制备及其热电性能研究王一No ratings yet

- 永磁直驱风力发电机组的几个问题 上 贾大江Document7 pages永磁直驱风力发电机组的几个问题 上 贾大江shareavNo ratings yet

- exp6電磁炮 新版Document5 pagesexp6電磁炮 新版t077762571No ratings yet

- Adi 技术指南合集 电路仿真和 Pcb 设计 第一版Document145 pagesAdi 技术指南合集 电路仿真和 Pcb 设计 第一版service iyadMedicalNo ratings yet

- UntitledDocument15 pagesUntitledwang tongtianNo ratings yet

- The Effect of Cold Rolling and Annealing On The Microstructure and Irradiation Hardening Resistance of v-5Cr-5Ti AlloysDocument9 pagesThe Effect of Cold Rolling and Annealing On The Microstructure and Irradiation Hardening Resistance of v-5Cr-5Ti AlloyskasturiNo ratings yet

- 高循環穩定性碳化鈦 氧化石墨烯複合超級電容 張光彩Document9 pages高循環穩定性碳化鈦 氧化石墨烯複合超級電容 張光彩cyc22115326No ratings yet

- 6 1-2传感器Document46 pages6 1-2传感器Jay TseNo ratings yet

- 高温压电陶瓷材料的研究进展及应用 王丹钰Document13 pages高温压电陶瓷材料的研究进展及应用 王丹钰gary jeyNo ratings yet

- 浅析10kV线路氧化锌避雷器故障诊断方法 李兆阳Document2 pages浅析10kV线路氧化锌避雷器故障诊断方法 李兆阳xuandahou1No ratings yet

- "石墨烯的性质、制备及应用分析 - 赵朝军.pdf"; filename*=utf-8''石墨烯的性质、制备及应用分析 - 赵朝军Document4 pages"石墨烯的性质、制备及应用分析 - 赵朝军.pdf"; filename*=utf-8''石墨烯的性质、制备及应用分析 - 赵朝军han zhangNo ratings yet

- 常用金属的Drude 参数Document12 pages常用金属的Drude 参数施玟宇No ratings yet

- CsPb (Cl Br) (... 矿量子点玻璃的载流子动力学 陈荣华Document12 pagesCsPb (Cl Br) (... 矿量子点玻璃的载流子动力学 陈荣华moosacongNo ratings yet

- Introducton To Wae Otics ModleDocument48 pagesIntroducton To Wae Otics ModleMytNo ratings yet

- 风电场工程建设项目环境影响报告表Document86 pages风电场工程建设项目环境影响报告表赫易军No ratings yet

- 異常透射Document11 pages異常透射quuuaageaaNo ratings yet

- IEC 61215标准中紫外试验的解读 SDocument4 pagesIEC 61215标准中紫外试验的解读 Susagi liongNo ratings yet

- 光電效應 (預報)Document4 pages光電效應 (預報)ZovyNo ratings yet

- 热处理设备与自动控制作业汇总Document24 pages热处理设备与自动控制作业汇总kevin jinNo ratings yet

- 9 4静电防护Document47 pages9 4静电防护zumjssNo ratings yet

- 9 4Document47 pages9 4zumjssNo ratings yet

- 1092636 余昌峰Document4 pages1092636 余昌峰李沅熹No ratings yet

- 大學部實驗 金相Document20 pages大學部實驗 金相謝睿杰No ratings yet

- 译自 Lωerf∞U8,Document2 pages译自 Lωerf∞U8,californium252No ratings yet

- 我國同步輻射科學研究的願景Document5 pages我國同步輻射科學研究的願景廖述榮No ratings yet

- 超詳細USB Type-C引腳信號及PCB佈局佈線介紹 KameraDocument4 pages超詳細USB Type-C引腳信號及PCB佈局佈線介紹 Kamera廖述榮No ratings yet

- GBT 19520 17-2010iec 60297-3-1052008Document16 pagesGBT 19520 17-2010iec 60297-3-1052008廖述榮No ratings yet

- TIMTOS2015FANUCSeries0i MODELFDocument48 pagesTIMTOS2015FANUCSeries0i MODELF廖述榮No ratings yet

- Conbextra GP (Chinese)Document4 pagesConbextra GP (Chinese)Zunfeng ZhuNo ratings yet

- 黃翊翔 台灣離岸流好發地Document5 pages黃翊翔 台灣離岸流好發地NA8101016陳美慧No ratings yet

- 电厂英语词汇Document23 pages电厂英语词汇meirangongNo ratings yet

- 小松DH 1发动机专用机油简介Document49 pages小松DH 1发动机专用机油简介江柄宏No ratings yet