Professional Documents

Culture Documents

采用双面光伏组件的光伏电站... 集成设计中应考虑的因素分析 王忆麟

采用双面光伏组件的光伏电站... 集成设计中应考虑的因素分析 王忆麟

Uploaded by

jameskingiswellOriginal Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

采用双面光伏组件的光伏电站... 集成设计中应考虑的因素分析 王忆麟

采用双面光伏组件的光伏电站... 集成设计中应考虑的因素分析 王忆麟

Uploaded by

jameskingiswellCopyright:

Available Formats

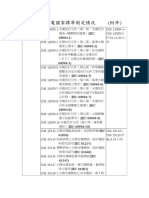

第 08 期 总第 352 期 太 阳 能 No.08 Total No.

352

2023 年 08 月 SOLAR ENERGY Aug., 2023

DOI: 10.19911/j.1003-0417.tyn20220516.02 文章编号:1003-0417(2023)08-58-08

采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成

设计中应考虑的因素分析

王忆麟

( 特变电工新疆新能源股份有限公司,西安 710119)

摘 要:采用双面光伏组件是一种能够有效提升光伏电站发电量的手段。基于双面光伏组件的特点,通过列

举行业内常用的双面光伏组件辐照度数学模型,对影响双面光伏组件发电量的地面反射率、前后排光伏阵列

间距、光伏组件最佳安装倾角和光伏组件离地高度这几个主要因素进行了研究,并通过 PVsyst 软件对这几个

主要因素进行了逐一仿真验证,从实际应用角度提出了采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计中应考

虑的几个因素。研究结果表明:1) 双面光伏组件的最佳安装倾角比单面光伏组件的最佳安装倾角大,根据地区、

地面反射率的不同,二者的差值大致在 2° 之间;2) 提高光伏组件离地高度可以增加双面光伏组件的发电量,

~10°

而发电量增益大小会因光伏组件所在地纬度的不同有所不同,实际光伏电站的系统集成设计中,可选择最具

经济性的光伏组件离地高度;3) 在光伏组件最佳安装倾角过低的地区,光伏组件的自遮挡效应严重,需要根

据实际情况选择是否采用双面光伏组件。

关键词:双面光伏组件;Perez 倾斜表面辐照度模型;地面反射率;光伏组件安装倾角;光伏组件离地高度;

前后排光伏阵列间距

中图分类号:TM615 文献标志码:A

0 引言 题也出现了一些不同观点。

近年来,中国的光伏发电已实现了“平价上 基于此,本文从双面光伏组件的特点出发,

网”,其发电成本已经低于传统的火力发电成本。 通过列举行业内常用的双面光伏组件辐照度数

光伏组件技术也不断迭代,不断推陈出新,自双 学模型,对影响双面光伏组件发电量的重要因

面光伏组件被第 3 批光伏“领跑者”基地大规模 素进行分析,并采用 PVsyst 软件逐一进行仿真

采用以来,国内主流光伏组件生产厂家均更新了 验证;最终结合系统集成设计进行综合考虑,

其双面光伏组件生产线,使双面光伏组件越来越 从应用角度提出采用双面光伏组件的光伏电站

广泛地被光伏电站设计人员应用到现阶段的光 在系统集成设计中应考虑的几个因素,以供大

伏发电项目中。 家参考。

在适合情况下,通过提升双面光伏组件背面

发电量来降低光伏电站的平准化度电成本已成为 1 双面光伏组件接收辐射的特性及常用数学

广泛认知。虽然当前双面光伏组件的制造技术已 模型

经十分成熟,但是在光伏电站的系统集成应用方 针对太阳辐射情况分析,目前国内外技术人

面尚有很多问题未进行彻底研究,并且关于系统 员提出了大量的数学模型。常用的数学模型主要

集成设计中双面光伏组件的特点及需要注意的问 包括:1) 天空各向同性模型 ( 于 1942 年提出 );

收稿日期:2022-05-16

通信作者:王忆麟 (1981—),男,本科、高级工程师,主要从事光伏发电技术方面的研究。wang-yi-lin@163.com

58

2023-08杂志.indd 58 2023/8/25 14:39:25

第 08 期 王忆麟:采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计中应考虑的因素分析 技 术 应 用

2)Klucher 模型 ( 于 1979 年提出 );3)Hay-Davies 得到。通过 PVsyst 软件的说明文件可知,该软

模型 ( 于 1980 年提出 );4)Reindl 模型 ( 于 1990 件采用的双面光伏组件背面辐照度模型是基于

年 提 出 );5)Perez 倾 斜 表 面 辐 照 度 模 型 [1] ( 于 Perez 倾斜表面辐照度模型进行计算的,这样就

1990 年提出 );6)Muneer 模型 ( 于 1997 年提出 )。 给研究人员研究双面光伏组件的发电情况提供了

其中,对于正面辐照度模型,行业内比较认可 便利工具。

的是 Perez 倾斜表面辐照度模型,该模型也是 根据双面光伏组件可以两面都吸收太阳辐射

PVsyst 软件仿真计算采用的模型。 的特性,当光伏电站采用双面光伏组件时,在系

[2]

根据 Perez 倾斜表面辐照度模型,陈磊等 统集成设计中应该综合考虑双面光伏组件背面接

研究了一种双面光伏组件辐照度模型,具体为: 收的太阳辐照度情况,而不能仅根据双面光伏组

[2]

1) 双面光伏组件正面辐照度模型 : 件正面接收的太阳辐照度情况来确定系统集成设

IF=IDINcosα+IskyFsky+Icircosα (1) 计方案。

式中:I F 为双面光伏组件正面接收的太阳辐

照度,W/m2;I DIN 为法向直射辐照度,W/m2;α 2 双面光伏组件发电量的影响因素

为太阳入射角,(°);Isky 为天空穹顶的散射辐照度, 双面光伏组件的主要特点是能够利用背面发

W/m2;F sky 为天空穹顶散射分量的配置因子;I cir 电产生发电量增益,在同等占地面积内,使用双

2

为太阳环形区域的散射辐照度,W/m 。 面光伏组件可以有效提升光伏电站的发电量。光

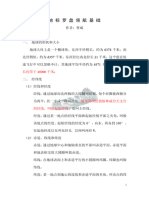

2) 双面光伏组件背面辐照度模型 [2]: 伏电站采用双面光伏组件时的安装示意图如图 1

180°

IB=bFb(IDIN+Icir)+ ∑F FiIi

c,i (2)

所示。图中:θ 为光伏组件安装倾角;H 为光伏

i=1° 组件离地高度;D 为前后排光伏阵列间距。

式中:I B 为双面光伏组件背面接收的太阳辐

照度,W/m2;b 为太阳入射角的余弦值与零之中 直射辐射

的最大值;F b 为太阳入射光的校正因子;F c,i 为

第 i 段 ( 每段为 1°,共 180 段 ) 的配置因子;F i

反射辐射

为第 i 段的太阳入射角的校正因子;I i 为第 i 段中 θ H

2

双面光伏组件背面接收的太阳辐照度,W/m 。

D

根据该双面光伏组件辐照度模型可知,双面

光伏组件正面接收的太阳辐照度的主要来源是法

图 1 光伏电站采用双面光伏组件时的安装示意图

向直射辐照度和天空穹顶的散射辐照度 ( 包括太 Fig. 1 Installation diagram of bifacial PV modules used in

阳环形区域的散射辐照度 )。双面光伏组件背面 PV power station

接收的太阳辐照度的主要来源是天空穹顶的散射 根据图 1,从双面光伏组件背面可以接收到

辐照度、来自地面的反射辐照度,以及来自后排 来自地面的反射辐照度、后排双面光伏组件的反

双面光伏组件的反射辐照度。由于以上双面光伏 射辐照度、天空穹顶散射辐照度可知,在光伏电

组件辐照度模型较为复杂,一般需要通过编程来 站的系统集成设计时需要考虑的影响双面光伏组

实现。 件发电量的几个因素包括:地面反射率、光伏组

此外,根据文献 [3],双面光伏组件背面辐 件安装倾角、光伏组件离地高度、前后排光伏阵

照度模型还可以根据视觉因子模型来建立,通 列间距。考虑到双面光伏组件正面的发电量是光

过地面的太阳总反射辐照度与视觉因子的乘积 伏电站发电量的主要来源,光伏组件安装倾角、

59

2023-08杂志.indd 59 2023/8/25 14:39:26

技 术 应 用 太 阳 能 2023 年

前后排光伏阵列间距这两个因素优先以双面光 用双面光伏组件的光伏电站中系统集成设计时比

伏组件正面发电量最大作为设计条件进行系统 较关心的光伏组件安装倾角、光伏组件离地高度、

集成设计。另外,虽然地面反射率、光伏组件 前后排光伏阵列间距这 3 个因素进行仿真研究。

离地高度对双面光伏组件正面发电量的影响不 3.1 同一地区中不同因素对光伏电站发电量的影

大,但是这两个因素会影响双面光伏组件背面 响分析

的发电量,所以在光伏电站采用双面光伏组件 采用 PVsyst 软件对同一地区中,不同前后

时,其系统集成设计中需要增加对这两个因素 排光伏阵列间距、光伏组件安装倾角及光伏组件

的设计分析。 离地高度条件对光伏电站发电量的影响进行仿真

模拟分析。

3 基于 PVsyst 软件的仿真分析 仿真环境设定光伏电站所在地为甘肃省凉州

[3]

根据廖东进等 针对双面光伏组件辐照度 地区;采用隆基绿能科技股份有限公司 ( 下文简

模型的仿真研究结果可知:双面光伏组件背面接 称为“隆基”) 生产的型号为 LR5-72 HBD 550 M

收的太阳辐照度随着光伏组件安装倾角的增大而 的双面光伏组件,采用固定安装方式,光伏组件

增大;双面光伏组件正、反面接收的总太阳辐照 安装倾角为 38°

;采用特变电工西安电气科技有

度在光伏组件离地高度介于 0 ~1.5 m 时的变化 限公司生产的型号为 TBEA-TS228KTL 的组串式

率较大,而在光伏组件离地高度高于 1.5 m 后的 逆变器。

变化率极低。文献 [3] 中也提及:前后排光伏阵 系统集成设计中,26 块光伏组件组成 1 串光

列间距增大到一定程度后,若再增大间距,双面 伏组串,一共设置 240 串光伏组串,总装机容量

光伏组件正面接收的太阳辐照度随之产生的变化 为 3432 kW,容配比为 1:1。由于暂时不研究地

会很小;双面光伏组件背面接收的太阳辐照度也 面反射率对双面光伏组件发电量的影响,因此地

会随着前后排光伏阵列间距的增大而增大,且变 面反射率采用 PVsyst 软件的默认值。设置完成后,

化更为剧烈,但该变化也会慢慢变小。 通过仿真模拟得到该光伏电站的年发电量结果。

关于光伏组件离地高度这一因素对双面光伏 在不改变光伏组件安装倾角的情况下,通过

[3-5]

组件背面发电量的影响,研读国内外相关研究 设置不同的前后排光伏阵列间距和光伏组件离地

后发现,不同文献中对于光伏组件离地高度对双 高度这两个因素进行仿真模拟,绘制出不同前后

面光伏组件背面发电量影响的结论不统一,且差 排光伏阵列间距条件下,光伏电站年发电量随光

别较大。通过对这些文献中的具体研究进行对比 伏组件离地高度提升而变化的曲线图,如图 2 所

后发现,影响结论的主要原因在于研究地点不同 示,并观察其变化趋势。

( 也意味着光伏组件安装倾角或纬度不同 ),最佳 从图 2 可以明显看出:在同一地区环境条件

光伏组件离地高度有所不同。这与文献 [5] 研究 下,增大前后排光伏阵列间距或提高光伏组件

得到的开罗 (30°N) 的最佳光伏组件离地高度为 1 离地高度,均可以提升光伏电站的年发电量。

m 和奥斯陆 (60°N) 的最佳光伏组件离地高度为 其中,增大前后排光伏阵列间距带来的光伏电

0.5 m 这一结论相吻合。 站发电量提升主要是由后排光伏阵列正面受阴

由于 PVsyst 软件仿真计算采用的辐照模型 影遮挡的时间变少所致。但是从曲线变化趋势

为普遍被认可的 Perez 倾斜表面辐照度模型,其 的一致性也可以看出,增大前后排光伏阵列间

仿真结果具有一定的参考性。因此为了进一步验 距并不能影响光伏组件离地高度导致的光伏电

证前面提到的结论,本文利用 PVsyst 软件对采 站发电量的变化趋势。

60

2023-08杂志.indd 60 2023/8/25 14:39:26

第 08 期 王忆麟:采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计中应考虑的因素分析 技 术 应 用

6150 2) 在不同光伏组件安装倾角下,通过提升

光伏电站年发电量/MWh

6100

光伏组件离地高度带来的光伏电站年发电量变

6050

6000 化趋势出现明显不同。当光伏组件安装倾角为

5950 10°时,随着光伏组件离地高度的增加,一开始

5900

光伏电站的年发电量出现明显增加,然后在光

5850

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

光伏组件离地高度/m 伏组件离地高度为 1.5 m 以后,年发电量增加趋

前后排光伏阵列间距/m:

11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 势趋于平缓;而当光伏组件安装倾角为 60°时,

图 2 不同前后排光伏阵列间距条件下,光伏电站年发电量 提升光伏组件离地高度几乎不能给光伏电站带来

随光伏组件离地高度变化曲线

明显的发电量提升。由此可以判断出:双面光伏

Fig. 2 Curve of annual power generation capacity of PV power

station changing with height above ground of PV modules 组件背面的发电量增益在不同光伏组件安装倾角

under conditions of different front and 下对光伏组件离地高度的要求是不同的。

back PV array spacing

3.2 不同地区光伏组件离地高度对光伏电站发电

在满足冬至日 09:00 ~15:00( 当地真太阳时 ) 量的影响分析

前后排光伏阵列不受阴影遮挡的间距条件下,通 通过前文的仿真模拟结果可知,通过增加光

过设置不同的光伏组件安装倾角和光伏组件离地 伏组件离地高度来提升双面光伏组件背面发电量

高度两个因素进行仿真模拟,绘制出不同光伏组 的设计与光伏组件安装倾角的关系较大。因此,

件安装倾角条件下,光伏电站年发电量随光伏组 对不同地区光伏组件离地高度对光伏电站发电量

件离地高度提升而变化的曲线图,如图 3 所示, 的影响进行仿真模拟研究。

并观察其变化趋势。 选择吉林省白城地区 (45.6°N)、甘肃省凉州

6080

6000 地区 (38.0°N)、陕西省西安地区 (34.2°N)、海南

5920

省海口地区 (19.3°N) 4 个不同纬度的地点作为光

光伏电站年发电量/MWh

5840

5760

5680

伏电站所在地,光伏组件最佳安装倾角分别按照

5600 45°

、38°

、25°

、14°

进行设置,前后排光伏阵列间

5520

5440 距按照冬至日 09:00 ~15:00( 当地真太阳时 ) 前

5360

5280 后排光伏阵列不受阴影遮挡进行设置,其余参数,

5200

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 包括光伏组件参数、逆变器参数、装机容量、光

光伏组件离地高度/m

光伏组件安装倾角/(° ): 伏组串形式、容配比等的设置均一致。设置完成

10 20 30 40 50 60

图 3 不同光伏组件安装倾角条件下,光伏电站年发电量 后,通过仿真模拟得到不同光伏电站的年发电量

随光伏组件离地高度变化曲线 结果。

Fig. 3 Curve of annual power generation capacity of PV power

将光伏电站年发电量结果绘制成曲线,并

station changing with height above ground of PV modules

under conditions of different installation 对曲线进行趋势线拟合。不同地区光伏电站年

tilt angles of PV modules 发电量随光伏组件离地高度变化的拟合曲线如

从图 3 可以明显看出: 图 4 所示。图中:公式为拟合曲线公式;R2 为

1) 在同一地区环境条件下,通过改变光伏组 相关系数。

件安装倾角可直接导致光伏电站年发电量产生大 从图 4 可以看出:在光伏组件最佳安装倾角

幅变化,这也是常说的光伏组件最佳安装倾角的 为 14°

的海口地区,当光伏组件离地高度小于等

选择原则。 于 1.5 m 时,提升该参数对提升光伏电站年发电

61

2023-08杂志.indd 61 2023/8/25 14:39:26

技 术 应 用 太 阳 能 2023 年

5650 背面发电量的提升效果不明显。西安地区的拟合

5630

光伏电站年发电量/MWh

5610 曲线趋势显示,当光伏组件离地高度小于等于 3

5590

5570 m 时,提升该参数对提升光伏电站年发电量均有

5550

5530 明显效果。而凉州地区、白城地区的拟合曲线显

5510

y=-0.0934x + 6.8869x+ 5492.7

2

5490

R2=0.9976

示,提升光伏组件离地高度对提升光伏电站年发

5470

5450

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

电量的效果一直很明显。

光伏组件离地高度/m

综上所述,随着地区纬度升高,光伏组件最

a. 吉林省白城地区

6050

佳安装倾角增大后,才能凸显光伏电站采用双面

6030

光伏电站年发电量/MWh

6010

光伏组件设计的意义,项目所在地的纬度越高,

5990

5970

y=-0.1040x2+7.5144x+5888.3 通过提升光伏组件离地高度来达到提升光伏电站

R2=0.9988

5950

5930 年发电量的效果越好;在中国低纬度地区,采用

5910

5890 双面光伏组件对提升光伏电站发电量的意义不大。

5870

5850 3.3 不同地区双面光伏组件最佳安装倾角的分析

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

光伏组件离地高度/m 通过文献 [5] 对中纬度地区开罗 (30°N) 和高

b. 甘肃省凉州地区

3850

纬度地区奥斯陆 (60°N) 的研究结果可知:双面

3830 y=-0.0990x2+6.2265x+3655.6

R2=0.9970 光伏组件的最佳安装倾角比单面光伏组件的最佳

3810

光伏电站年发电量/MWh

3790 安装倾角大。但是该项研究结果缺少赤道附近低

3770

3750 纬度地区的数据,因此,本文以中国的中纬度地

3730

区中的较高纬度地区吉林省白城地区 (45.6°N) 和

3710

3690 低纬度地区海南省海口地区 (19.3°N) 为例,对不

3670

3650 同地区双面光伏组件的最佳安装倾角进行分析。

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1

光伏组件离地高度/m 使用 PVsyst 软件“高级仿真”里的“优化

c. 陕西省西安地区

工具”来计算光伏组件最佳安装倾角;双面光伏

4220

4200

y=-0.0624x2+3.4953x+4038 组件采用前文对比分析中的同一型号,为减小光

光伏电站年发电量/MWh

4180 R2=0.9604

4160 伏组件参数误差,单面光伏组件采用与双面光伏

4140

4120 组件型号相似的隆基生产的 LR5-72 HPH 550 M

4100

4080 光伏组件 ( 同一型号光伏组件采用的封装工艺相

4060

4040 似 );地面反射率分别设置为 0.3 和 0.6。不同地

4020

0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9 4.1 面反射率条件下,不同地区双面光伏组件最佳安

光伏组件离地高度/m

装倾角的仿真结果如表 1 所示。

d. 海南省海口地区

图 4 不同地区光伏电站年发电量随光伏组件离地高度 当地面反射率增大,除了可以增加双面光伏

变化的拟合曲线 组件的发电量以外,根据表 1 的仿真结果基本上

Fig. 4 Fitting curve of annual power generation capacity of PV

power stations changing with height above ground of

可以认定:地面反射率增大几乎不会对单面光伏

PV modules in different regions 组件的最佳安装倾角产生影响,但会对双面光伏

量有明显效果;当光伏组件离地高度超过 1.5 m 组件最佳安装倾角产生影响,其随着纬度的增加

之后,提升该参数不再有明显效果;但是总体上 而增大。

来看,该地区光伏组件离地高度对双面光伏组件 考虑到提升光伏组件离地高度可以降低双面

62

2023-08杂志.indd 62 2023/8/25 14:39:27

第 08 期 王忆麟:采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计中应考虑的因素分析 技 术 应 用

表 1 不同地面反射率条件下,不同地区双面 通过对数据进行竖向对比得出,随着光伏组件离

光伏组件最佳安装倾角的仿真结果 地高度增加到一定程度后,光伏组件最佳安装倾

Table 1 Simulation results of optimal installation tilt angle of

bifacial PV modules in different regions under

角最终收敛成固定值,并与地面反射率无关。但

different ground albedo conditions 通常在设计光伏组件离地高度时需要考虑技术经

双面光伏 单面光伏 济性,该值不会设计太高,所以在有限的光伏组

地面 组件最佳 组件最佳 差值

地区 件离地高度范围内,地面反射率仍然是设计双面

反射率 安装倾角 安装倾角 /(° )

/(° ) /(° ) 光伏组件最佳安装倾角的影响因素。

吉林省白 0.3 45 40 5 通过以上两次的仿真研究可以得出:双面光

城地区 0.6 51 41 10 伏组件的最佳安装倾角比单面光伏组件的最佳安

0.3 11 9 2 装倾角大,随着纬度、地面反射率的增加,二者

海南省海

口地区 0.6 14 9 5 的差值可能达到 10°。当提升光伏组件离地高度

后,这种差值可以逐渐减小。

光伏组件的自遮挡效应,从而增加其背面接收的反

射辐照度,导致光伏组件最佳安装倾角产生变化。 4 双面光伏组件在系统集成设计中应考虑

为此,设置不同的光伏组件离地高度,对以上两 的因素

个地区不同地面反射率对应的双面光伏组件最佳 通过不同因素的仿真计算分析,梳理出了采

安装倾角进行分析,仿真结果如表 2 所示。 用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计上需

表 2 不同光伏组件离地高度条件下,不同地区的双

要考虑的几个因素。其中,除了地面反射率、前

面光伏组件最佳安装倾角的仿真结果 ( 单位:(° ))

Table 2 Simulation results of optimal installation tilt angle of

后排光伏阵列间距以外,光伏组件最佳安装倾角、

bifacial PV modules in different regions under different 光伏组件离地高度这两个因素会相互产生影响。

conditions of height above ground of 一般在进行固定倾角光伏电站的系统集成设

PV modules (Unit:(° ))

计时,项目地点、地面反射率这两个因素固定不

吉林省白城地区 海南省海口地区

光伏组件离地 变,设计时需要考虑的因素主要是光伏组件最佳

高度 /m 地面反射 地面反射 地面反射 地面反射

率为 0.3 时 率为 0.6 时 率为 0.3 时 率为 0.6 时 安装倾角、前后排光伏阵列间距、光伏组件离地

高度这些参数。光伏组件最佳安装倾角和光伏组

0.3 45 51 11 14

件离地高度的确定与光伏支架的成本相关,前后

1.0 44 48

排光伏阵列间距的确定与系统电缆成本相关。所

1.5 44 48

以在设计这些参数时,通常会对比这些参数改变

2.0 44 45

造成的发电量增益与系统集成成本的增加,从技

2.5 44 44 10 11

术经济性的角度确定这些参数的取值。

注:由于前文已验证低纬度地区光伏电站的年发电量对光伏

组件离地高度不敏感,因此本仿真模拟关于低纬度地区的光 根据固定纬度和地面反射率,结合前文的

伏组件离地高度的仿真跨度较大,仅选择 0.3、2.5 m 分析,对于中国纬度在 35°

以上的新疆维吾尔自

从表 2 可以看出:通过对数据进行横向对比 治区、东北地区等,重点考虑通过改变设计的光

得出,由于地面反射率增大使光伏组件背面发电 伏组件安装倾角来增加发电量,但当计算出的光

量的占比增大,导致光伏组件最佳安装倾角变大。 伏组件最佳安装倾角过大时,可以通过提升光伏

白城地区属于中纬度地区中的较高纬度地区,光 组件离地高度的方式来降低光伏组件最佳安装倾

伏电站年发电量对光伏组件离地高度比较敏感, 角;对于中国的南方低纬度地区,光伏组件最佳

63

2023-08杂志.indd 63 2023/8/25 14:39:27

技 术 应 用 太 阳 能 2023 年

安装倾角较小,只能通过提升光伏组件离地高度 果表明:

的方式带来发电量增益;对于光伏组件最佳安装 1) 双面光伏组件的最佳安装倾角比单面光伏

倾角非常小的地区,由于双面光伏组件的自遮挡 组件的最佳安装倾角要大,根据地区、地面反射

效应明显,需要分析该地区光伏电站采用双面光 率的不同,二者的差值大致在 2°

~10°

之间。

伏组件的经济可行性。 2) 提高光伏组件离地高度可以增加双面光

以纬度为 38°

的甘肃省凉州地区为例,假设 伏组件的发电量,不同纬度地区的发电量增益

拟建的光伏电站地面为戈壁沙漠,从 SolarGIS 大小有所不同。双面光伏组件的发电量增益与

网站可以直接查出该区域戈壁沙漠的地面反射率 光伏组件离地高度之间的关系是非线性的,随

为 0.27。根据前文的分析结果,该地区的光伏组 着光伏组件离地高度的增加,发电量增益逐渐

件最佳安装倾角为 38°

。通过增加光伏组件离地 趋于平缓。在系统集成设计上,可根据系统集

高度能在提升发电量的同时降低光伏组件最佳安 成成本和发电量增益情况选择最具经济性的光

装倾角,进行仿真模拟后可知,当光伏组件离地 伏组件离地高度。

高度提升至 2.5 m 时,光伏组件最佳安装倾角可 3) 在中国的低纬度地区,由于光伏组件最

降为 36°

,光伏电站的年发电量由 5908.8 MWh 佳安装倾角过低,自遮挡效应严重,通过改变

提升到 6008.376 MWh,增幅为 1.69%。而从经 光伏组件安装倾角、提高光伏组件离地高度等

济性角度分析,光伏组件离地高度提升至 2.5 m 设计手段对提升双面光伏组件发电量的效果不

带来的发电量增益与其增加的系统集成成本相比 明显,需要根据实际情况选择是否采用双面光

并不划算。因此最终经过对比,该光伏电站可采 伏组件。

用“光伏组件安装倾角为 38°

、光伏组件离地高

[ 参考文献 ]

度为 1 m”的方案。 [1] PEREZ R,INEICHEN P,SEALS R,et al. Modeling

daylight availability and irradiance components from direct

and global irradiance[J]. Solar energy,1990,44(5):271-

5 结论 289.

本文基于双面光伏组件的特点,列举了行 [2] 陈磊,惠武,伍子嘉,等 . 双面光伏组件辐照度模型的

建构与研究 [J]. 科技创新与应用,2018(35):65-66.

业内常用的双面光伏组件辐照度数学模型,对 [3] 廖东进,黄志平,方晓敏,等 . 双面光伏组件辐照度模

影响双面光伏组件发电量的地面反射率、前后 型的研究 [J]. 太阳能学报,2021,42(2):471-476.

[4] YUSUFOGLU U A,PLETZER T M,

排光伏阵列间距、光伏组件最佳安装倾角和光 KODUVELIKULATHU L J,et al. Analysis of the

伏组件离地高度这几个主要因素进行了研究, annual performance of bifacial modules and optimization

methods[J]. IEEE journal of photovoltaics,2015,5(1):

并通过 PVsyst 软件对几个主要因素进行逐一仿 320-328.

真验证,虽然无相关的实证数据,但从应用角 [5] YUSUFOGLU U A,LEE T H,PLETZER T M,et al.

Simulation of energy production by bifacial modules with

度基本上给出了采用双面光伏组件的光伏电站 revision of ground reflection[J]. Energy procedia,2014,

在系统集成设计中应考虑的几个因素。研究结 55:389-395.

64

2023-08杂志.indd 64 2023/8/25 14:39:27

第 08 期 王忆麟:采用双面光伏组件的光伏电站在系统集成设计中应考虑的因素分析 技 术 应 用

ANALYSIS OF FACTORS TO BE CONSIDERED IN SYSTEM

INTEGRATION DESIGN OF PV POWER STATIONS USING

BIFACIAL PV MODULES

Wang Yilin

(TBEA Xinjiang Sunoasis Co.,Ltd.,Xi’

an 710119,China)

Abstract: Adopting bifacial PV modules is an effective way to increase the power generation capacity of

PV power stations. Based on the characteristics of bifacial PV modules,this paper lists the commonly used

mathematical models of bifacial PV modules irradiance in the industry,and studies the main factors affecting the

power generation capacity of bifacial PV modules,such as the ground albedo,the spacing between the front and

back PV array,the optimal installation tilt angle of PV modules,and the height above ground of PV modules,

simulates and verifies these main factors one by one through PVsyst software,several factors that should be

considered in the system integration design of PV power stations using bifacial PV modules are proposed from a

practical application perspective. The research results show that:1) The optimal installation tilt angle of bifacial

PV modules is larger than that of single sided PV modules,and the difference between the two is roughly

between 2°

~10°depending on the region and ground albedo. 2) Increasing the height above ground of PV modules

can increase the power generation capacity of bifacial PV modules,and the gain of power generation capacity

will vary depending on the latitude of PV modules location. In actual system integration design of PV power

station,the most economical height above ground of PV modules can be selected. 3) In areas where the optimal

installation tilt angle of PV modules is too low,the self occlusion effect is severe,and it is necessary to choose

whether to use bifacial PV modules based on the actual situation.

Keywords: bifacial PV modules;irradiance model of Perez inclined surface;ground albedo;installation tilt

angle of PV modules;height above ground of PV modules;spacing between front and back PV array

65

2023-08杂志.indd 65 2023/8/25 14:39:28

You might also like

- 风电场建模和仿真研究Document84 pages风电场建模和仿真研究bjergkun caiNo ratings yet

- 配電工程(十Document57 pages配電工程(十billNo ratings yet

- 工业厂房光伏屋顶构造形态对发电效益的影响 姜雷Document7 pages工业厂房光伏屋顶构造形态对发电效益的影响 姜雷李涵溥No ratings yet

- 兰州新区智能微电网实验系统的设计与实现 刘琛琛Document5 pages兰州新区智能微电网实验系统的设计与实现 刘琛琛李卓航No ratings yet

- 太陽光發電原理與應用rDocument84 pages太陽光發電原理與應用rbillNo ratings yet

- 集成于太阳能电池板的高增益分形天线设计 张丞皓Document4 pages集成于太阳能电池板的高增益分形天线设计 张丞皓vertex JJNo ratings yet

- 光伏电站影响因素及发电量分析验证方法的探讨 柯学进Document4 pages光伏电站影响因素及发电量分析验证方法的探讨 柯学进jameskingiswell100% (1)

- 108Document5 pages108葉清No ratings yet

- 太阳能发电技术及其发展趋势和展望 上官小英Document4 pages太阳能发电技术及其发展趋势和展望 上官小英quanyuan2019No ratings yet

- 太陽能電源轉換管理系統與應用Document124 pages太陽能電源轉換管理系統與應用Thomas YangNo ratings yet

- Speech 04Document42 pagesSpeech 04SolarPanelNo ratings yet

- 整体设计导向下的光伏建筑一体化研究综述Document8 pages整体设计导向下的光伏建筑一体化研究综述fswNo ratings yet

- 光热 光伏 风电 火电联合发电调度优化 - 李红伟Document9 pages光热 光伏 风电 火电联合发电调度优化 - 李红伟忈奇緣No ratings yet

- 中材屋顶光伏项目 九折參考 PDFDocument46 pages中材屋顶光伏项目 九折參考 PDFLeo LeeNo ratings yet

- 應用太陽電池 Applied PhotovoltaicsDocument52 pages應用太陽電池 Applied PhotovoltaicsSTM WorksNo ratings yet

- CN114793086A 双面双玻光伏板调节支架及调节方法Document24 pagesCN114793086A 双面双玻光伏板调节支架及调节方法samthings518No ratings yet

- 中国太阳能热发电行业蓝皮书 2022CSTADocument88 pages中国太阳能热发电行业蓝皮书 2022CSTAAlien liuNo ratings yet

- - 巴基斯坦50 kW离网型风光互补发电系统设计 PDFDocument6 pages- 巴基斯坦50 kW离网型风光互补发电系统设计 PDFxiaowei tuNo ratings yet

- 光伏电站输出功率影响因素分析 张雪莉Document7 pages光伏电站输出功率影响因素分析 张雪莉jameskingiswellNo ratings yet

- 太阳能光伏建筑一体化中光伏幕墙的设计要点分析 姜文化Document3 pages太阳能光伏建筑一体化中光伏幕墙的设计要点分析 姜文化fswNo ratings yet

- 01 風光電 PDFDocument30 pages01 風光電 PDFping hung hsuehNo ratings yet

- 20080701 103 太陽能電池及轉換元件Document52 pages20080701 103 太陽能電池及轉換元件engineeringhandbook100% (11)

- SAC Ⅲ+G - 太阳能光伏电池实验 (探究型) 系统实验指导及操作说明书 - 2014 05 09Document17 pagesSAC Ⅲ+G - 太阳能光伏电池实验 (探究型) 系统实验指导及操作说明书 - 2014 05 09g1169861954No ratings yet

- 宽带圆极化偶极子天线研究Document97 pages宽带圆极化偶极子天线研究李三No ratings yet

- CN214851088UDocument7 pagesCN214851088UShantanu ShendreNo ratings yet

- 20080701 135 光電子學Document107 pages20080701 135 光電子學engineeringhandbook100% (4)

- 1 1 碩士班 光電學 課程簡介 20220914 PDFDocument44 pages1 1 碩士班 光電學 課程簡介 20220914 PDF蔡昕霖No ratings yet

- 光伏扬水系统与传统灌溉方式对比1Document11 pages光伏扬水系统与传统灌溉方式对比1solartechszNo ratings yet

- 瑞可论文Document21 pages瑞可论文david sagitaNo ratings yet

- Environmental Effects On The Performance of Polycrystalline Silicon Solar Cells)Document61 pagesEnvironmental Effects On The Performance of Polycrystalline Silicon Solar Cells)Wikki BhattiNo ratings yet

- 太陽光電國家標準制定情況Document2 pages太陽光電國家標準制定情況Jason GuoNo ratings yet

- What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EEDocument7 pagesWhat's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE What's Fun in EE郭致呈No ratings yet

- 瑞可论文Document21 pages瑞可论文david sagitaNo ratings yet

- 通霄計畫發電機及勵磁設備之規劃Document36 pages通霄計畫發電機及勵磁設備之規劃simonchangNo ratings yet

- 多能互补智慧微网系统在楼宇型零碳建筑中的应用 马伟Document4 pages多能互补智慧微网系统在楼宇型零碳建筑中的应用 马伟Zhang JunjunNo ratings yet

- 屋顶光伏Document51 pages屋顶光伏Leo LeeNo ratings yet

- Key Technologies and Applications of Excimer Laser As Light Sources in LithographyDocument18 pagesKey Technologies and Applications of Excimer Laser As Light Sources in LithographycaokovskyNo ratings yet

- 光伏发电系统的MATLAB设计与仿真 张欢欢Document4 pages光伏发电系统的MATLAB设计与仿真 张欢欢annemannNo ratings yet

- 第三組書面資料Document28 pages第三組書面資料api-3768766100% (1)

- 习题课Document6 pages习题课Yifan NiuNo ratings yet

- CPPC 2019 D003 杨温渊 束电子碰撞激发的二次电子对磁绝缘线振荡器(MILO)输出性能的影响Document7 pagesCPPC 2019 D003 杨温渊 束电子碰撞激发的二次电子对磁绝缘线振荡器(MILO)输出性能的影响yu zhangNo ratings yet

- 0109進度報告Document36 pages0109進度報告張志榮No ratings yet

- Economics of Urban Distributed PV in China CNDocument20 pagesEconomics of Urban Distributed PV in China CNbalnurmaksatova9No ratings yet

- 天線工程導論Document194 pages天線工程導論David TasiNo ratings yet

- 6.2 CCD图像传感器Document88 pages6.2 CCD图像传感器98orangerNo ratings yet

- Gb 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范Document81 pagesGb 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范黄赛赛No ratings yet

- 永磁直流有刷空心杯电机设计Document90 pages永磁直流有刷空心杯电机设计KoumNo ratings yet

- Perovskite/silicon Heterojunction Tandem Solar Cells: Advances in Optical SimulationDocument14 pagesPerovskite/silicon Heterojunction Tandem Solar Cells: Advances in Optical SimulationEniNo ratings yet

- 222022322092043 电力系统及其自动化技术Document6 pages222022322092043 电力系统及其自动化技术justin2fooNo ratings yet

- Gb 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 - ocrDocument60 pagesGb 50257-2014 电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 - ocrWinnjone YinNo ratings yet

- 一种虚拟电池的无人机长续航照明系统的研究Document5 pages一种虚拟电池的无人机长续航照明系统的研究王飞No ratings yet

- 太陽能電池發電系統設計及應用Document19 pages太陽能電池發電系統設計及應用蘇 漢 儒No ratings yet

- Etd 0712116 155045Document97 pagesEtd 0712116 155045Cong WangNo ratings yet

- 變電所規劃設計工程實務研討Document24 pages變電所規劃設計工程實務研討Jen Huang100% (1)

- 线圈式电磁炮放电回路参数研究Document9 pages线圈式电磁炮放电回路参数研究wangsw2020No ratings yet

- 寒冷地区多能互补双层通风光伏幕墙设计与研究Document35 pages寒冷地区多能互补双层通风光伏幕墙设计与研究fswNo ratings yet

- Chapter03 PDocument67 pagesChapter03 Pwen.hustNo ratings yet

- C 09902538Document29 pagesC 09902538Shsoi LinNo ratings yet

- 光伏电站影响因素及发电量分析验证方法的探讨 柯学进Document4 pages光伏电站影响因素及发电量分析验证方法的探讨 柯学进jameskingiswell100% (1)

- PVsyst软件对阴影分析的可靠性 李立强Document3 pagesPVsyst软件对阴影分析的可靠性 李立强jameskingiswellNo ratings yet

- 工程经济学Document35 pages工程经济学jameskingiswellNo ratings yet

- xxxx公司发电机操作流程Document1 pagexxxx公司发电机操作流程jameskingiswellNo ratings yet

- 洛克菲勒留给儿子的38封信Document99 pages洛克菲勒留给儿子的38封信jameskingiswellNo ratings yet

- 01 國中社會 會考衝刺包 地理統整掛圖Document6 pages01 國中社會 會考衝刺包 地理統整掛圖YUPIN TSENGNo ratings yet

- 共和国教科书·新国文 (高等小学校) (套装全6册)Document80 pages共和国教科书·新国文 (高等小学校) (套装全6册)GangSunNo ratings yet

- 單元02 空間坐標系 Super習作簿教用pdf檔Document5 pages單元02 空間坐標系 Super習作簿教用pdf檔c89j2xggs6No ratings yet

- PPL手册3 2Document136 pagesPPL手册3 2linhai xyNo ratings yet

- 目视地标罗盘领航学Document33 pages目视地标罗盘领航学joker hotNo ratings yet

- 國中社會第一冊 學習手冊Document166 pages國中社會第一冊 學習手冊goodman.ks100% (5)

- 基礎物理二A全 課本word檔 - 第4章 萬有引力Document21 pages基礎物理二A全 課本word檔 - 第4章 萬有引力elty TanNo ratings yet

- 方位判定與方向維持Document25 pages方位判定與方向維持陸汴探No ratings yet

- 第一章 认识地球Document21 pages第一章 认识地球陳杏迎No ratings yet

- 天文學第一回 (周日運動周年運動) 學生版本含周日運動練習Document10 pages天文學第一回 (周日運動周年運動) 學生版本含周日運動練習S10835407史詠瑄No ratings yet

- UntitledDocument150 pagesUntitled李韬No ratings yet