Professional Documents

Culture Documents

Wa0034.

Wa0034.

Uploaded by

Thomáz M.A.F0 ratings0% found this document useful (0 votes)

11 views12 pagesOriginal Title

DOC-20201006-WA0034.

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

11 views12 pagesWa0034.

Wa0034.

Uploaded by

Thomáz M.A.FCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 12

WED Dologre bet Fe

cA

pOk’ NS

CIPRIANO C. LUCKESI

ELIZETE S. PASSOS

INTRODUCAO

a FILOSOFIA

aprendendo a pensar

S SiO

CAPITULO I

O conhecimento: significado,

processo e apropriacao

. No cotidiano, 0 conhecimento parece ser alguma

coisa tio corriqueira que nés nao nos perguntamos pelo

que ele é, pelo seu processo, pela sua origem, pela

sua forma de apropriagdo. Aos poucos, ao longo de

nossa infancia, adolescéncia, juventude, vamos adqui-

indo entendimentos das coisas que compdem o mundo

que nos cerca, das relacées com as pessoas, das normas

sis que regem as relagdes entre os seres

por isso, nos acostumamos a esses en-

tendimentos, a partir do momento em que fomos ad-

quirindo-os espontaneamente. Com eles e a partir deles,

conversamos, discutimos, temos certezas e diividas, for-

mulamos juizos. Contudo, quase nunca, excecio feita

‘aos especialistas, nos perguntamos sobre 0 que € 0

conhecimento, seu significado, origem. Habituamo-nos

a utilizar o entendimento, por isso ndo 0 problemati-

zamos.

Aqui, a0 introduzirmo-nos no ambito da filosofia

como uma forma de conhecimento, bem cabem tais

perguntas. Nao podemos, de forma alguma, adentrar

no seio da reflexao filoséfica, que é uma reflexao critica,

13

sem nos questionarmos sobre esses elementos. Se a fi-

losofia € uma forma de conhecimento, como veremos

a frente, cabe, em primeiro lugar, saber consciente e

ctiticamente 0 que ele €. E este 0 objetivo deste texto.

Vamos tentar estabelecer uma forma de entendi-

mento sobre o conhecimento que abranja os elementos

acima indicados. Comecamos pelo seu conceito, pas-

sando, sucessivamente, por seu. processo, sua origem,

até chegar a questo de sua apropriacao.

1. Uma aproximagio conceitual do conhecimento

A pergunta para a qual vamos tentar dar uma

resposta é: 0 que & 0 conhecimento?

Toda vez que perguntamos a alguém o que ele

entende por conhecimento, a primeira resposta que nor-

malmente recebemos é a seguinte: “conhecimento é aqui-

Jo que aprendemos nos livros”; ou entao: “conhecimento

6 aquilo que aprendemos com nossos professores, com

nossos pais”.

De fato, essa resposta nao esta de todo inadequada,

pois que, certamente, adquirimos conhecimentos com.

nossos professores e nos livros que lemos e estudamos.

Contudo, ela é insatisfat6ria na medida em que nos

diz de onde adquirimos conhecimento, mas nao informa

sobre o que é conhecimento. Para encontrarmos uma

resposta para a pergunta que colocamos, temos de dar

atencdo ao segundo aspecto e nao ao primeiro, ou seja,

0 que é e nao onde adquirimos 0 conhecimento.

Assim sendo, a questdo formulada estA a merecer

uma resposta. Hé que se buscar uma resposta que es-

clareca 0 sentido essencial do conhecimento.

4

Por vezes, ouvimos dizer que 0 conhecimento € a

elucidagao da realidade.' Essa afirmacao parece ser correta,

pois, ainda que de forma sintética, expressa o sentido

correto do conhecimento. Vamos fazer algumas expli-

citagées.

Em primeiro lugar, podemos nos ater ao sentido

etimolégico da palavra “elucidagéo”, que é significativa

para a compreensio da afirmativa feita

do ponto de vista de sua origem vocabular,

"trazer & luz muito fortement

a realidade, quer dizer uma forma de

“‘trazer & luz” a realidade

Mas, que luz é essa? Com certeza, no 6 a luz

{isica, que ilumina e clareia os contornos externos dos

objetos. A luz do elucidar tem a ver com incidéncia da

“uz da inteligéncia” sobre a realidade; tem a ver com

\ga0 da rea-

lidade, € a forma de tornar a realidade inteligivel, trans-

parente, clara, cristalina. E o meio pelo qual se descobre

a esséncia das coisas que se manifesta por meio de

suas aparéncias.

Assim sendo, enquanto a realidade, por meio de

suas manifestagées aparentes, manifestar-se-ia como

misteriosa, impenetrével, opaca, oferecendo resisténcias

a0 seu desvendamento (desvendar/des-vendar = tirar

a venda) por parte do ser humano, a elucidagfo seria

a sua iluminagao, a sua compreensio, o seu desvela-

mento (desvelar/des-velar = tirar 0 véu). O ato de co-

1. Sobre isso, cf Luckes, Cipriano C. et al, Fazer Uni

roposia metodolégice, Sto Paule, Cortez, 1984, pp. 4760

lade: uma

15

nhecer, pois, como ato de elucidar, € 0 esforgo de en-

frentar 0 desafio da realidade, buscando-Ihe o sentido,

a verdade. Essa realidade tanto pode ser um tinico

objeto, como pode ser uma rede deles formando um

todo, mesmo porque nenhum objeto se da isolado. O

que importa, para o conhecimento, é tornar essa rea

lidade compreendida, clara, iluminada.

No que se.tefere ao conhecimento, hé quatro ele

mentos a setem destacados: um sujeito que conhece;

um objeto que € conhecido; um ato de conhecer, e, fi-

nalmente, um resultado, que é a compreenséo da rea-

lidade ou o conhecimento propriamente dito (a expli-

cago produzida e exposta, tornada disponivel as pes-

soas)

© sujeito, no caso que nos interessa aqui, é o ser

hhumano que construiu a faculdade da inteligibilidade,

construiu um interior capaz de apropriar-se simbélica

e representativamente do exterior, conseguindo, inclu-

sive, operar de forma abstrata com seus simbolos e

representacées. O objeto é 0 mundo exterior ao sujeito,

que é representado em seu pensamento a partir da

manipulagéo que executa com eles. Os conceitos nao

nascem de dentro do sujeito, mais sim da apropriagao

adequada que ele faz do exterior. Deste modo, a ilu-

minacdo da realidade nao é um ato exclusivo do sujeito,

mas um ato que se processa dialeticamente com e a

partir da realidade exterior. O sujeito ilumina a realidade

‘com sua inteligéncia, mas a partir dos fragmentos de

“Juz”, dos sinais que a prépria realidade Ihe oferece.

O sujeito, no nivel da teoria, explica um objeto, nao

porque ele voluntariamente queira que a explicacao seja

esta e ndo outra, mas sim porque os fragmentos da

realidade com os quais ele trabalha Ihe oferecem uma

logica de compreensdo, Ihe permitem descobrir uma in-

teligibilidade entre eles, formando, assim, um conceito

16

que nada mais € do que a expressio pensada de um

objeto,

‘Além do sujeito e do objeto, no conhecimento, ha

‘ato de conhecer e 0 resultado desse ato, O ato de conhecer

6 0 processo de interago que 0 sujeito efetua com 0

objeto, de tal forma que, por recursos variados, vai

tentando captar do objeto a sua légica, a possibilidade

de expressé-lo conceitualmente. Entao, o sujeito interage

‘com 0 objeto para descobrir-lhe, teoricamente, a forma

de ser. Por ultimo, 0 resultado do ato de conhecer é

‘0 conceito produzido, o conhecimento propriamente dito,

a explicacao ou a compreensao estabelecidas, que podem

ser expostas e comunicadas. Enquanto o ato de conhecer

exige anélise dos elementos, dos fragmentos da reali-

dade, enquanto o ato de conhecer é analitico, 0 conhe-

cimento (a explicagio) ¢ sintético. A exposicao da ex-

plicagdo obtida nao necessita reproduzir, passo por pas

$0, todos 0s fragmentos do processo de investigacéo,

basta apresentar a ligica central dos dados da realidade

que sustentam o conceito formulado?

Em sintese, 0 conhecimento € a compreensio/ex-

plicagao sintética produzida pelo sujeito por meio de

tum esforgo metodolégico de andlise dos elementos da

realidade, desvendando a sua l6gica, tornando-a inte-

ligivel.

Se retornaemes agora A respbeta, mais ou menos

ingénua, que as pessoas dao espontaneamente & per~

gunta “o que é conhecimento?”, veremos que ela nao

6, de todo, despropositada. Quando se diz que conhe-

cimento é aquilo que adquirimos nos livros, significa

2. Sobre isto, cf. Marx, Kal, Prefécios. In Marx, Karl, © Capital, Rio

de Janeito, Civikeagio Brasileita, 1970. Idem. A mercadoria,liveo 1, ¥. 1

PP. ai.33. Assim como vale a Ieitura do texto "Métoda’ da economia

Pri ate, con Mats, Karl, Contrbuiio a erica de economia polite, Sko Paulo,

astins Fontes, 1977, pp. 218-26.

wv

que nos apropriamos dos resultados do proceso do co-

mhecer, nos apropriamos da explicagao pronta e elabo-

rada. No livro, na exposicio, esta a elucidacéo da rea-

lidade obtida por alguém e da qual nés também nos

apropriamos. Adquirir conhecimento é adquirir uma

compreensio da prépria realidade. O que acorre com

‘a aquisicao de conhecimentos a partir dos livros, es-

pecialmente na experiéncia escolar, é que ela tem sido

torné-las uma compreensio efetiva da realidade. Saber

de cor uma determinada quantidade de inforracdes

néo significa que se tenha uma determinada compreen-

so do mundo objetivo.

Por isso, aquela primeira resposta, em parte, é ver-

dadeira e, em parte, nao. Verdadeira, na medida em

que aquilo que esté exposto, em principio, € resultado

de um ato de conhecer, um conceito formulado; falsa,

na medida em que reter informagées, pelo processo de

memorizacao, nao significa conhecimento, pois que este

implica essencialmente compreensdo, o que vai além

da pura memorizacio. Além, evidentemente, de que 0

exposto pode conter uma informacéo enganosa sobre

o real.

Em sintese, 0 conhecimento, como elucidagio da

realidade, decorre de um esforgo de investigacio, de

um esforco para descobrir aquilo que est4 oculto, que

no est compreendido ainda. S6 depois de compreen-

dido em seu modo de ser é que um objeto pode ser

considerado conhecido.

2. O processo de produgéo do conhecimento

O conceito explicativo da realidade nunca esta

Pronto; ele € uma construgo que o sujeito faz a partir

da légica que encontra nos fragmentos da realidade.

18

Para tanto, utiliza-se de recursos metodolégicos, de

meios e processos de investigacao. Ele se constr6i por

meio de longa busca, por meio de esforgo de desven-

damento. A elucidacéo do mundo exterior exige ima-

ginagao investida, busca disc

tendo em vista captar os meandros do rez

‘Ao se deparar com um desafio, 0 sujeito do co-

nhecimento passa ao esforgo de elucidé-lo. Ele trabalha

para desvendar a trama de relagdes que constitui a

realidade.

Para conseguir isso, comeca por produzir respostas

(hipéteses) decorrentes dos esclarecimentos que jé pos-

sui, adquiridos pela experiéncia pessoal ou de estudos

com outras pessoas ou com os livros. Caso essas res-

postas no satisfacam, importa inventar outras expli-

cacées, até que se encontra aquela que seja satisfatoria.

S6 apés verificar a veracidade de sua hipétese é que

© cientista expde suas certezas.

Mas, como saber qual € a resposta satisfatéria se

a realidade nao se expressa? Somente parece que a rea-

lidade nao se expressa. Grifamos 0 “parece” porque so-

mente parece que a realidade nao se expressa. De fato,

ela sempre se manifesta; entao, torna-se necessdrio saber

entender a sua expressdo. £ preciso saber “Ié-la” para

se entender o que ela diz. f preciso ser “alfabetizado”

na aprendizagem do desvendamento da realidade para

poder entendé-la. Daf a necessidade que 0 sujeito do

conhecimento tem de se utilizar de recursos metodolégicos

para fazer a realidade “dizer” o que ela 6. O investigador

necesita utilizar-se de “rodeios metodolégicos”, por

dos quais capta o possivel verdadeiro sentido da

eis e procura ver nas manifes-

tages da realidade se a resposta que formulou ¢ ade-

19

quada ou ndo. Por vezes, essa resposta é encontrada

€ confirmada rapidamente e outras vezes exige anos

de trabalho.

Para ilustrar esse processo, vamos lembrar dois

casos de pesquisa, um no ambito da investigagto das

ciéncias da satide e outro no ambito da investigacéo

das ciéncias sociais. O primeiro refere-se a descoberta

da febre puerperal pelo médico sufgo Iguaz Semelweiss*,

e 6 outro exemplo refere-se A construcao do conceito

de governo bonapartista, produzida por Karl Marx, na

sua obra O dezoito brumédrio de Luiz Bonaparte.

Em primeiro lugar, vamos ao exemplo de Semel-

weiss. Entre 1844 e 1848, ele se deparou com uma si-

tuagéo desafiadora e, apés muito trabalho, encontrou

sua explicagdo, seu desvelamento. Para apresentar este

exemplo, vamos nos utilizar do relato-sintese de sua

descoberta, que se encontra no livro Filosofia da ciéncia

natural, de Carl G. Hempel.

A citagio que se segue é um tanto longa, mas

necessétia para se poder aprender o caminho de um

processo de pesquisa no seu todo, da situacdo proble-

mitica ao seu desvelamento.

A situagao de investigacéo relatada deu-se no Hos-

pital Geral de Viena, que possui dois servicos de ma-

ternidade,

No Primeiro Servico da Maternidade desse Hospital,

em 1844, das 3.157 mulheres internadas para 05 pro-

cedimentos do parto, 260 (ou seja, 8% delas) morriam

de febre puerperal (doenga infecciosa que pode atacar

as mulheres apés o parto). Em 1845, esse percentual

3. Ck, Hempel, Car G. Filosofia da

1974, pp. 186

4. ct

Keygelan. Bi

al. Rio de Janeiro, Zahae,

uiz Bonaparte © Carts @

foi de 6% e, em 1846, ele chegou a 114%. Esse nivel

de mortalidade tornava-se mais alarmante com a cons-

tatagio de que os indices de mortalidade, pela mesma

doenca, no Segundo Servigo de Maternidade do Hos-

pital, eram bem menores. No caso, 2,3% para 1844;

2,9% para 1845 e 2,7% para 1846.

Ai estava 0 desafio para Semelweiss. At es

realidade, 0 aspecto oculto da realidade que el

conhecia: 0 que causa nivel tio alto de mortalidade

nas parturientes do Primeiro Servigo, que néo atinge

as gestantes do Segundo Servico?

‘Atormentado pelo terrivel problema, Semelweiss es-

forgou-se para resolvé-lo seguindo um caminho que ele

mesmo veio a descrever mais tarde em livro que es-

creveu sobre a causa e a prevengio da febre puerperal

‘Comegou considerando vérias explicagSes entdo em.

voga; algumas rejeitou logo por serem incompativeis

jos; outras, passou a submeter

Uma idéia amplamente na época atribuia as

devastagées da febre puerperal a “influéncias epidémi-

cas”, vagamente descritas como mudancas “césmico-

atmosféricas” espalhando-se sobre bairros inteiros

sando febre nas mulheres internadas. Mas,

Semelweiss, como poderiam tais influéncias afetar o Pri-

meiro Servigo durante anos e poupar o Segundo? E

como poderia conciliar-se essa idéia com o fato de estar

a febre grassando no Hospital sem que praticamente

‘ocorresse outro caso na cidade de Viena ou em seus

arredores? Uma epidemia genuina, como ¢ a célera,

néo poderia ser tio seletiva. Finalmente, Sem

nota que algumas das mulheres admitidas no

Servigo, residindo longe do hospital, vencidas pelo tra~

batho de parto ainda em caminho, tinham dado a luz

em plena rua; pois, a despeito dessas condicées des-

favordveis, a taxa de morte por febre puerperal entre

esses casos de "parto de rua” era menor que a média

no Primeiro Servigo

2

Segundo outra opinio, a causa da mortalidade no

Primeiro Servico era 0 excesso de gente. Mas Semelweiss

observa que esse excesso era ainda maior no Segundo

Servigo, 0 que em parte se explicava como resultado

dos esforgos desesperados das pacientes para evitar’ o

Primeiro Servico, jé mal-afamado. Ele rejeita também

duas conjeturas semelhantes, entao correntes, observan-

do que nao havia diferenca entre os dois Servicos quanto

a dieta e ao cuidado geral com as pacientes.

Em 1846, uma comiss4o nomeada para investigar

© assunto atribufa a predominancia da doenga. no Pri-

meiro Servigo a danos causados pelo exame grosseiro

de Medicina, que recebiam seu

iro Servigo. Se-

melweiss observa, refutando esta opinido, que: a) os

danos resultantes naturalmente do processo de parto

sio muito mais extensos que os que poderiam ser cau-

sados por um problema grosseiro; b) as parteiras que

recebiam seu treino no Segundo Servigo examinavam

suas pacientes quase do mesmo modo, mas sem os

mesmos efeitos nocivos; ¢) quando, em conseqiiéncia

do relatério da comissao, 0 niimero dos estudantes de

Medicina ficou diminufdo a metade e os seus exames

nas mulheres foram reduzidos ao minimo, a mortali-

dade, depois de breve declinio, elevou-se a niveis ainda

mais altos do que antes.

Vérias explicagdes psicolégicas tinham sido tentadas.

‘Uma delas lembrava que o Primeiro Servico estava dis-

posto de tal modo que um padre, levando o iiltimo

sacramento a uma moribunda,.tinha que passar por

cinco enfermarias antes de alcangar o quarto da doente:

© aparecimento do padre, precedido por um auxiliar

soando uma campainha, produziria um efeito aterrador

e debilitante nas pacientes dessas enfermarias ¢ as trans-

formava em vitimas provéveis da febre. No Segundo

Servigo, nao havia esse fator prejudicial porque o padre

tinha acesso direto ao quarto da doente. Para verificar

esta conjetura, Semelweiss convenceu o padre a tomar

um outro caminho e ndo soar a campainha, chegando

22

a0 quarto da doente silenciosamente € sem ser obser-

vado. Mas a mortalidade no Primeiro Servico

minui,

Observaram, ainda, a Semelweiss, que no Primeiro

Servigo as mulheres, no parto, ficavam deitadas de cost

e, no Segundo Servigo, de lado, Mesmo achando a idéia

iro Servigo, a mortalidade ndo se alterou. Fi-

nalmente, no comeco de 1847, um acidente deu a Se-

melweiss a chave decisiva para a solugéo do problema.

Um colega, Kolletschka, feriu-se no dedo com o bisturi

de um estudante que realizava uma autopsia e more.

depois de uma agonia em que se revelaram os sintomas

observados nas vitimas da febre puerperal.

Apesar de nessa época néo estar ainda reconhecido

© papel desempenhado nas infeccdes pelos microorga~

nismos, Semelweiss compreendeu que "a matéria ca-

davérica”, introduzida na corrente sangtiinea de Kol-

letschka pelo bisturi € que causara a doenga fatal do

seu colega. As semelhancas entre 0 curso da doenca

de Kolletschka eo das mulheres em sua clinica levaram,

‘Semelweiss a conclusdo de que suas pacientes morreram,

da mesma espécie de envenenamento do sangue: ele,

seus colegas e os estudantes tinham sido 0 veiculo do

infeccioso, pois vinham as enfermarias logo

apés realizarem dissecagées na sala de aut6psia € exa-

minavam as mulheres em trabalho de parto depois de

avarem as méos apenas superficialmente, muitas vezes

retendo 0 cheiro nauseante,

Novamente, Semelweiss submeteu sua idéia a um

teste. Raciocinou que, se estivesse certo, entdo a febre

puerperal poderia ser prevenida pela destruigao quimica

do material infeccioso aderido as maos. Ordenou, entio,

que todos os estudantes lavassem suas méos numa so

lugao de cal clorada antes de procederem a qualquer

exame. A mortalidade pela febre logo comesou a de-

23

crescer, caindo, em 1848, a 1,27% no Primeiro Servigo,

enquanto que no Segundo era de 1,33%.

Justificando ainda mais suas idéias ou sua hipstese,

como também diremos, Semelweiss observou que cla

explicava o fato de ser a mortalidade do Segundo Servigo

les eram socorridas por parteiras

ja instrugéo anatémica por disse-

cacao dos cadaveres.

Ea hipétese também explicava a menor mortalidade

entre os casos de “parto de rua”, pois as mulheres que

ja chegavam trazendo seus bebés a0 colo raramente

eram examinadas apés a admissio e tinham, assim,

melhor sorte de escapar & infeccao.

Finalmente, a hipétese explicava 0 fato de serem

vitimas de febre os recém-nascidos cujas mies tinham.

contraido a doenga durante o trabalho de parto, pois

entio a infeccdo podia ser transmitida & crianga antes

do nascimento, através da corrente sangiiinea comum.

a mie e ao filho, 0 que era impossivel quando a mie

permanecera sadia.

A citagdo foi longa, porém cremos que suficien-

temente clara para demonstrar 0 processo do conh

mento, 0 processo pelo qual o sujeito vai construindo

a explicaco para a realidade desafiadora que tem diante

de si. Semelweiss, sujeito do conhecimento, tinha diante

uma situacéo problemética, ainda sem ibi-

lidade, opaca. O que ele fez? Trabalhou disciplinada

e metodologicamente para construir sua compreensio

e sua explicagdo. Observou a realidade, junto frag-

mentos ¢ sobre eles tentou articular relagdes tedricas

(hipéteses); observou os fatos novamente; muitas vezes

frustrou-se em suas possiveis explicagdes, até que atin-

giu o nivel verdadeiro de compreensao da realidade.

Conseguiu, pois, “iluminé-la”, torné-la transparente. A

realidade nao é transparente por si, mas pode tornar-se

por meio da investigagao que constréi 0 conhecimento.

24

Esse € um exemplo experimental, ou quase experimen-

tal, de investigacao,

‘Um segundo exemplo que vamos lembrar é a cons-

truco do conceito de “governo bonapartista” ou 0 “bo-

napartismo", realizado por Matx em sua obra O dezoito

brumdrio. Marx conceitua 0 bonapartismo como a forma

de governo que se d4 no mundo burgués-capitalista,

onde o Executivo tem predominancia sobre o Legisla-

tivo, apoiado no exército como forca de represséo, no

clero, como forga ideolégica e no campesinato como

forca popular. Esse governo parece estar desvinculado

da sociedade, auténomo sobre ela; no entanto, isso é

s6 uma aparéncia, desde que esté a servico do segmento

dominante.

De onde Marx retirou esse conceito de “governo

bonapartista”, que pode ser aplicado a muitos governos

de hoje, inclusive na América Latina? Ele o inventou

de sua imaginacao? Nao, Certamente que nao. Essa

“iIuminagdo” da realidade politica da sociedade bur-

guesa-capitalista, ele a construiu a partir do estudo sis

temitico e disciplinado dos acontecimentos politicos que

envolveram a Franga entre 0s anos de 1848 e 1852.

Em 1848, a Revolucdo de Fevereiro colocou 0 pro-

letariado no poder ao lado de outros segmentos da

sociedade. Em 1851, Luis Napoledo deu o golpe de

Estado. Marx acompanha ¢ estuda os acontecimentos

politicos entre uma e outra data, desvendando a trama

da luta de classe que subjazia a0 processo politico da

sociedade francesa de entao. Ele descreve e demonstra

que, primeiro, 0 proletariado ¢ eliminado da cena po-

litica. A seguir, o proprio parlamento da Republica Fran-

cesa é apagado por sucessivas eliminagées dos repre-

15 politicos dos diversos segmentos da sociedade:

de inicio, os republicanos; depois, os sociais-democratas;

e, por ultimo, os préprios representantes da grande

25

burguesia (0 partido da ordem). Quem ficou no poder?

Bonaparte, apoiado nos camponeses, na forga do exército

€ na ideologia dos padres. O que foi que Marx fez?

“Leu”, por sob os fragmentos da realidade, um fio con-

dutor dos acontecimentos que permitiu construir a ex-

plicagéo de uma forma de governo, que foi o bona-

partismo. Forma de governo localizada na Franca de

meados do século passado, porém, conceito generali-

zAvel para a compreensao de muitos outros governos

modernos e contemporaneos. Bismark, na Alemanha,

foi um bonapartista; os governos ditatoriais latino-ame-

ricanos so bonapartistas; muitas das democracias oci-

dentais contemporéneas possuem tracos bonapartistas.

Um e outro exemplo nos mostram que 0 conhe-

cimento (0 conceito explicativo da realidade) surge de

um esforgo metodolégico de investigacao. Ele se ma-

nifesta como uma forma de compreenséo universal dos

fatos e acontecimentos. Os dois exemplos citados so

ilustrativos. £ preciso submeter a realidade a um “es-

tragalhamento” analitico, para, a partir dai, descobrir

a sua ldgica e a sua inteligibilidade. Sob a mortalid:

das mulheres, Semelweiss desvenda a "febre puerper

€, sob o golpe de Estado de Lufs Napoledo, Marx des-

venda © “bonapartismo”. A tarefa de todos nos esta

posta: sob a aparéncia dos fatos e dos fendmenos, des-

cobrir a sua esséncia, o seu verdadeiro significado. Isto

& proceder a criago do conhecimento como elucidacao

da realidade. Nenhum dos dois investigadores retirou

suas explicagées do bolso das calgas. Ambos detinham.

uma consulta prévia e ambos se debrugaram metodo-

logicamente sobre os seus respectivos objetos de estudo.

Esse exercicio metodol6gico, criativo, inventivo, in-

teressante, ndo é espontaneo, simples e facil. Ele e

disciplina e esforgo. Liicio Lombardo Radice em s

livro Edueazione della Mente, nos diz 0 segui

26

desenvolvimento intelectual, a aquisig’o de um

fatriménio cultural sério e significativo requerem um

Eeforgo sistemético: constituem um. trabalho. Qualquer

trabalho sério, mesmo 0 que amamos, que escolhemos

livremente e que por nada do mundo deixariamos, pos-

sui diversas fases e exigéncias complexas. O trabalho

no é uma sucessio ininterrupta de alegrias, conquistas,

criagdes. A alegria, a conquista e a criagdo sf0 0 re-

Sultado de um esforg colidano, humid, obscur, aber

recido, Em qualquer trabalho... até no do poeta e no

do cientista criador... existem problemas técnicos, a ne-

cessidade de dedicar muito tempo a aquisicéo de nodes,

de conhecimentos sisteméticos, do dominio sobre os

instrumentos. Quer dizer: as premissas do trabalho pro-

priamente criador. O domingo deve suceder aos demais

dias da semana, as férias vém depois de um longo

ano de rotina. O ce apés prolongados

terérios, hist6ricos. Os

infatigavel

fatigosamente construiram. O génio que surge magica

mente € um mito roméntico deseducativo: os poetas

(ou cientistas geniais so, acima de tudo, infatigéveis

trabalhadores.

Portanto, a produgo do conhecimento exige tra-

balho. Trabalho gratificante, mas trabalho! H4 que se

dedicar com esforco, atencdo e disciplina metodolégica

para se chegar a resultados significativos. Os resultados

do desenvolvimento dos segredos do mundo trazem

ao investigador satisfagdo e prazer. Porém, como vimos

nos exemplos, exige dedicagio disciplinada por meio

de uma proposta metodoldgica.

5, Radice, Lio L. Edueaglo e reohugio, Rio de Janeiro, Paz e Terra,

1964, p. 94

7

3. A questéo da apropriagéo do conhecimento

Diariamente, de algum modo, nos apropriamos de

novos conhecimentos, seja no nivel do senso comum,

seja no nivel da ciéncia. Por isso, vale a pena abordar

essa questao.

Entendemos, aqui, por apropriagao do conhecimen-

to, 0 modo pelo qual & possivel ao sujeito humano

tomar posse de um entendimento da realidade, Apro-

priagéo néo significa uma retencdo de informacées, mas

sim a compreensio do mundo exterior, utilizando-se

das informagées.

Assim sendo, entendemos que o sujeito se apropria

do conhecimento de duas maneiras: a direta e a indireta,

Essas duas modalidades de apropriagao na prética séo

insepardveis, porém didaticamente distintas.*

Diretamente, 0 sujeito se apropria cognitivamente

da realidade que se dé a partir de enfrentamento direto

entre sujeito do conhecimento e mundo exterior. su-

jeito € desafiado por alguma coisa nova que se Ihe

apresenta e ele se esforca, metodicamente, para descobrir

© seu sentido. Neste tipo de apropriagao cognitiva da

ealidade, ndo hé alguém ou algum meio que ensine

a0 sujeito 0 que a coisa é. Ele a desvenda.

A titulo de exemplos, poderiamos dizer que Tho-

mas Edison se apropriou diretamente do modo de cons-

trucdo de uma Kimpada elétrica, visto que realizou inti-

meros experimentos até chegar a um bem-sucedido.

6 CF. Licks, Cipriano C. eta. © tor, no ato de estdar a paven

Propet micodoigc, op. et, pp- 143.

Parte do texto agut apresentad, sobre os dos lpes ve. concent,

encontase em Likes: Cipriano C, "Os mios de comunicagio na col

zag pesagogicae prepares para aidadania in Kroling, Margarida,

fee educa. canines eras, S80 Paulo, Layo, 1985, pp. 232

28

Poderiamos dizer que a apropriacZo da compreenséo

da causa da febre puerperal, que matava as mulheres

no Primeiro Servico de Maternidade no Hospital Geral

de Viena, por Ignaz Semelweiss, foi direta. Podemos

lembrar, ainda, 0 fato da descoberta da penicilina por

Fleming. Ele se apropriou de um entendimento novo

da realidade, conseguindo, inclusive, criar um modo

técnico de agir em razio da sobrevivéncia de muitas

pessoas. Poderiamos ainda, retomar a descoberta do

bonapartismo por Marx. E tantos outros...

A apropriagio direta do entendimento da realidade

seria, entdo, a aquisicao de uma compreensio da rea-

Tidade que nasce do esforco de entendé-la a partir de

seus proprios elementos e relagées, seja a partir de

‘uma intuigao direta e imediata, seja a partir de longos

esforgos de testagem, como foi o caso da construgao

da lampada.

‘A apropriagao indireta da realidade é a compreensao

inteligivel da mesma que fazemos por meio de um

entendimento ja produzido por outro. £ a compreensao

da realidade por meio do entendimento que outros ti-

veram e nos relataram através de algum veiculo de

comunicagao, qualquer que seja ele: oral, escrito, pic-

torico, visual, auditivo etc. Ou seja, pela via indireta,

a apropriacdo do conhecimento se d4 por um mediador

que nos diz que a realidade é assim, porque ele a

interpretou assim e, para tanto, apresenta argumentos

que devem nos convencer. E posstvel, mediado por

uma comunicagéo, chegar a um entendimento da rea-

lidade, a um entendimento verdadeiro.

Essa segunda forma de apropriagio do conheci-

mento é a mais utilizada na pratica escolar, especial-

mente quando se usa o livro como mediador entre

sujeito cognoscente (educando) e a realidade. Indicar

que especialmente 0 livro é 0 meio utilizado na escola,

29

nao tem por intengao pri

lo: Apenas constatamos

um fato que ocorre todo di

Através do texto, que no caso serve como “lente

de interpretagao” da realidade, 0 educando deveria

apropriar-se de um entendimento dessa realidade, ainda

que nem sempre o consiga, devido ater-se mais ao texto

que & realidade que ele espelha.

O que importa, na apropriagao direta ow indireta

do conhecimento, é a compreensao da realidade, porque

€ ela que cada sujeito humano tem de enfrentar. Quanto

mais competente for o entendimento do mundo, mais

satisfat6ria seré a acdo do sujeito que o detém.

Na escola é que, pela hipertrofia do uso do modo

indireto de apropriagéo do conhecimento, muitas vezes,

© intermediério do conhecimento é transformado, mis

tificado, reificado como se fosse a propria realidade a

ser entendida. Existem professores que selecionam textos

extremamente dificeis de compreender. O texto passa

a ser a dificuldade para o aluno, e nio 0 mundo que

© texto pretende expressar. O que importa conhecer

nao € 0 texto em si, mas a realidade que ele veicula,

a menos, evidentemente, que se esteja estudando o texto

mo objeto de abordagem, como nos casos de literatura,

gua nacional, estilistica etc. Nesse caso, a realidade

a ser compreendida é 0 préprio texto; 0

para esta situacdo seria 0 comentério analitico sobre o

texto e suas qualidades ou fragilidades.

Com essa hipertrofia do meio, a realidade a ser

compreendida fica totalmente obscurecida; 0 objeto do

conhecimento fica supresso. O pensamento do educan-

So, como manifestaséo do conhecimento apropriado,

ae gerd um Pensamento sobre 0 abjeto do conheci-

Foc a scbte ©, discurso feito sobre 0 objeto. Disso

eaeteac Ghamade “razio ornamental”, que nada mais

Possivel discurso brilhante sobre alguma

30

coisa que se conhece, ‘mas que no traduz uma ver-

dadeira compreenséo sobre ela,

‘A razdo ornamental assemelha-se ao “verbalismo”,

que nada mais é do que um belo discurso que efeti-

vamente nada expressa da realidade. O verbalismo &

‘uma articulagio de palavras lancadas ao vento, sem

qualquer amarra efetiva com 0 objeto ao qual deveria

estar articulada.

Assim sendo, vale a pena 0 uso dos conhecimentos

4 acumulados pelo sujeito cognoscente? Claro que si

Mais que isso: para a efetiva aptopriacéo do conheci-

mento como entendimento da realidade, hoje, ndo ha

como fugir ao legado da humanidade. A apropriagéo

do conhecimento acumulado, como forma de entendi-

mento da realidade, é elemento fundamental para 0

avanco do conhecimento novo.

Em nossa civilizacao atual, néo ha como produzir

conhecimento novo, no sentido de fazer avangar 0 le-

gado da humanidade, sem que nos apropriemos dele.

Roberto Gomes, falando a respeito do legado filoséfico,

diz que “é tio grave esquecer-se no passado quanto

esquecer-se dele”.

Em termos de conhecimento, ocorre a mesma coisa,

Nao se pode suprimir 0 legado cognitive da humani

dade; ele é 0 nosso lastro de “saber” e de “saber fazer”

Fa partir dele e de suas lacunas que temos de avangar.

Semelweiss, Marx e todos os grandes pesquisadores

utilizaram-se desse legado. Ele é necessério.

As apropriagées diretas e indiretas do conhecimen-

to esto profundamente inter-relacionadas e so impo-

ivamente necessérias, Nao hé razio para desmerecer

uma via e privilegiar a outra. Ambas as formas sao

necessdrias a0 sujeito para que ele elucide 0 mundo

em que vive.

31

Cabe @ escola, que se quer comprometida com a

Preparacao do educando para a conquista da cidadania,

Possibilitar e criar condigées para que o educando com.

Preenda o mundo por meio dos conhecimentos ¢ ha.

bilidades necessarios. Essa compreensio oferecer Ihe d

meios para transformar a realidade em razo do bem-

estar da sociedade

O educando, apropriando-se por meio da escola,

lo conhecimento como forma de compreensio da tex,

lidade, esta se preparando nao s6 para o enfrentamento

dos desafios da natureza propriamente dita (parte do

mundo), mas também para enfrentar as mazelas socisis

que 0 envolvem. O educando estara se preparando para

Preencher os quadros de recursos que uma luta pela

cidadania vai exigir e estard se Preparando para rei-

vindicar socialmente os seus direitos. O conhecimento

que se transforma em consciéncia social é um instru.

mento bsico na luta pela transformacao.

Muitas vezes, os nossos educandos, além de nio

S® apropriarem da. realidade por meio dos processos

de conhecimento, também nao se apropriam dos mele

Pelos quais podem reivindicar os seus direitos, Certs,

mente ndo seré com o “espontaneismo” na aprendiza.

Sem que conquistaremos a compreensio da realidade

¢ faremos 0 avanco do conhecimento. Ao contratio, a

apropriagio do conhecimento, como instrumento de pre-

Faracio para a conquista da cidadania, exigird disciplina

de aprendizagem, de estudo, de cr iagdo, seja no processo

Prioritariamente direto ou prioritariamente indireto de

conhecer.

4. Concluséo

AP6s esse exercicio de reflexéo, podemos dizer que

fomamos contato com trés questdes que envolvent

32

discussdo do sentido do conhecimento, Estudamos 0

iscu ¢ dames

€ como iluminagdo da realidade, qual 0 set

te oes ae a sultado da interacdo

de construgio como res

Bo sujet id terior e os modos de sua

sujeito com 0 mundo ex 0 a

ade. Se bem compreendidos e Saou See

‘imeit 30 func ental

entos, temos um primeiro pass fundamé a

ae wis ee ene gn rer conhe

cimento com o préximo capitulo, que tem por om a

tratar dos tipos de conhecimento e respectivos signif

cados para a vida humana.

33

You might also like

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5819)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (845)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- BOEHNER, Philotheus GILSON, Etienne - História Da Filosofia Cristã Desde As Origens Até Nicolau de CusaDocument581 pagesBOEHNER, Philotheus GILSON, Etienne - História Da Filosofia Cristã Desde As Origens Até Nicolau de CusaThomáz M.A.FNo ratings yet

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Red and Turquoise Playful Doodle Creativity Children Trifold Brochure - 20240110 - 194819 - 0000Document1 pageRed and Turquoise Playful Doodle Creativity Children Trifold Brochure - 20240110 - 194819 - 0000Thomáz M.A.FNo ratings yet

- Você Sabe o Que Realmente Significa NeoliberalismoDocument4 pagesVocê Sabe o Que Realmente Significa NeoliberalismoThomáz M.A.FNo ratings yet

- Pucsp BR Pos Cesima Schenberg Alunos Paulosergio Ciencia Explicacao HTMLDocument1 pagePucsp BR Pos Cesima Schenberg Alunos Paulosergio Ciencia Explicacao HTMLThomáz M.A.FNo ratings yet

- Santo Agostinho Filosofia PolíticaDocument10 pagesSanto Agostinho Filosofia PolíticaThomáz M.A.FNo ratings yet

- ARTIGO - Filosofia Prática e Incondicionado. VIEIRA, LeonardoDocument18 pagesARTIGO - Filosofia Prática e Incondicionado. VIEIRA, LeonardoThomáz M.A.FNo ratings yet

- Atentah: Apsen Farmacêutica S.A. Cápsula Dura 10 MG, 18 MG, 25 MG, 40 MG, 60 MG e 80 MGDocument21 pagesAtentah: Apsen Farmacêutica S.A. Cápsula Dura 10 MG, 18 MG, 25 MG, 40 MG, 60 MG e 80 MGThomáz M.A.FNo ratings yet

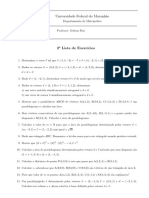

- 2 Lista Vetorial UFMADocument2 pages2 Lista Vetorial UFMAThomáz M.A.FNo ratings yet

- PT Wikipedia Org Wiki Teoria Tripartite Da Alma de Plat C3 A3oDocument1 pagePT Wikipedia Org Wiki Teoria Tripartite Da Alma de Plat C3 A3oThomáz M.A.FNo ratings yet

- ARTIGO - Um Deus em Devir. A Possibilidade e Efetividade Do Mal (E Do Bem) No Tratado Sobre A Liberdade de Schelling. BLASIO, CarolinaDocument15 pagesARTIGO - Um Deus em Devir. A Possibilidade e Efetividade Do Mal (E Do Bem) No Tratado Sobre A Liberdade de Schelling. BLASIO, CarolinaThomáz M.A.FNo ratings yet

- 2313 6889 1 PBDocument18 pages2313 6889 1 PBThomáz M.A.FNo ratings yet

- 2-PRova EspecialDocument1 page2-PRova EspecialThomáz M.A.FNo ratings yet

- 1 Lista Vetorial UFMADocument2 pages1 Lista Vetorial UFMAThomáz M.A.FNo ratings yet

- Universidade Federal de Alfenas 01 06 2023 2Document148 pagesUniversidade Federal de Alfenas 01 06 2023 2Thomáz M.A.FNo ratings yet

- Img20230617 11355920Document18 pagesImg20230617 11355920Thomáz M.A.FNo ratings yet

- Modelo de NormasDocument148 pagesModelo de NormasThomáz M.A.FNo ratings yet

- Img20221110 08491173Document8 pagesImg20221110 08491173Thomáz M.A.FNo ratings yet

- Markley, RESUMO 002 - AFDocument1 pageMarkley, RESUMO 002 - AFThomáz M.A.FNo ratings yet

- COPLESTON, F. Tomás de AquinoDocument17 pagesCOPLESTON, F. Tomás de AquinoThomáz M.A.FNo ratings yet

- COPLESTON, F. Os AverroístasDocument9 pagesCOPLESTON, F. Os AverroístasThomáz M.A.FNo ratings yet

- Filosofia Da Educacao Texto 02-1Document6 pagesFilosofia Da Educacao Texto 02-1Thomáz M.A.FNo ratings yet

- O Problema PedagógicoDocument5 pagesO Problema PedagógicoThomáz M.A.FNo ratings yet

- Werner Wilhelm Jaeger - Paidéia A Formação Do Homem GregoDocument38 pagesWerner Wilhelm Jaeger - Paidéia A Formação Do Homem GregoThomáz M.A.FNo ratings yet