Professional Documents

Culture Documents

최치원의 국제 문화 교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안-3

최치원의 국제 문화 교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안-3

Uploaded by

나기지Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

최치원의 국제 문화 교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안-3

최치원의 국제 문화 교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안-3

Uploaded by

나기지Copyright:

Available Formats

주제발표 3

최치원 한시 속에 나타난 인물과

문화교류의 현상

한 정 호(경남대학교 교수)

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 91

최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상

한 정 호(경남대학교 교수)

1. 들머리

2. 최치원 한시 속의 인물

3. 최치원의 인간관계와 문화교류

1) 문사:학제・학문적 교류 체험

2) 관료:행정・외교적 교류 체험

3) 승려:이념・사상적 교류 체험

4) 우인 또는 기타 인물:인륜・사회적 교류 체험

4. 마무리

1. 들머리

이즈음 고운 최치원(孤雲 崔致遠, 857-?)에 관한 문화담론이 풍미하고 있다. 특히

‘고운국제교류사업회’(2009년 5월 설립)는 최치원의 학문적 업적과 유적 등의 발자취를

찾아 발전시키고, 이를 한・중의 문화교류 증진과 국위 선양을 위해 다양한 사업을 추진

하고 있다. 또한 ‘최치원 인문관광 도시연합협의회’(2015년 결성)에서는 최치원을 콘텐츠로

삼아 21세기 새로운 한류문화를 개척하고 상생발전에 상호협력하기 위한 교류의 장을

열어가고 있다. 이렇듯 최치원은 한・중 문화교류의 시조이자 모범적 인물로 칭송받고 있다.

흔히 우리의 삶을 구성하는 중요한 요소로 삼간(三間), 이를테면 인간, 시간, 공간을

들곤 한다. 우리는 이 세 가지 요소들과 관련을 맺고 살아가고 있다. 이는 ‘누가 언제

어디서 어떻게’ 사는가의 문제뿐 아니라, 상호관계를 통한 문화교류와도 연관되어 있다.

지금으로부터 천백여 년 전에 살았던 최치원도 여러 인물과 오랜 시간, 그리고 많은

공간들과 인연을 맺으며 삶을 영위했을 것이다. 특히 그는 12세의 어린 나이에 당나라로

유학을 떠났고, 그곳에서 16년 동안 학문을 익혔으며 관직생활을 했다. 그런 다음 29세 때

고국 신라로 돌아와 벼슬살이를 했으며, 말년에는 여러 곳에서 유람과 은거생활을 했다.

이러한 최치원의 삶도 각별한 삼간, 나아가 문화교류의 장으로 채워져 있다고 하겠다.

특히 최치원의 한시 속에는 여러 인물들이 등장한다. 물론 그가 동시대를 살아가면서

각별하게 정서적 교감을 나누었던 사람들이다. 그런 점에서 최치원의 인간관계 내지

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 93

문화교류의 현상을 살펴볼 필요가 있다. 왜냐하면 이는 그의 학문과 사상에 많은 영향을

미쳤을 것으로 여겨지기 때문이다.

지금껏 그의 한시에 대한 연구는 많이 이루어졌다. 그런데도 기존의 연구는 한시의

주제적 특성, 이를테면 최치원의 시세계 고찰에 집중되어 있었다. 아울러 특정 시편에

편중되어 다루어지거나, 시적 특성을 확대 해석하고 있다. 또한 최치원과 인연을 맺은

인물들에 대한 개괄적 소개, 인물 교유의 관점에서 문화교류의 현상에 접근하고 있는 글도

더러 있다. 하지만 한시 창작의 배경과 실상, 이를테면 인간관계 내지 문화교류의 현상에

대해서는 제대로 파악하지 못한 면이 있다.

이에 글쓴이는 최치원의 문장 속에 들앉은 인물들과 긴밀하게 조응하고 있다는 점을

통해 문화교류의 차원에서 그의 삶과 활동을 살펴보고자 한다. 따라서 이 글에서는 최치원의

한시 속에 나타난 인물들에 초점을 두고, 그의 학제・학문적 교류, 행정・외교적 교류,

이념・사상적 교류, 그리고 인륜・사회적 교류 차원에서 따져볼 것이다. 이를 통해 최치원

한시의 특성은 물론이고, 그의 인간관계 내지 나・당의 문화교류 현상을 파악하는 데

일조하기를 기대한다.

2. 최치원 한시 속의 인물

최치원은 다양한 분야에서 수많은 저술을 남긴 대문장가로 알려진다. 특히 그는 시선

(詩仙)으로 일컬어질 정도로 많은 시문을 썼다. 그가 지은 시문은 계월필경 서문에서

보듯, 당나라에 유학하여 빈공과에 급제하기까지의 작품이 상자에 가득했다고 한다. 이후

율수현위(溧水縣尉) 시절, 고변(高騈)의 종사관으로 지내던 시기를 비롯한 재당 시기의

작품이 수백 수로 추산된다. 또한 신라에 귀국해서도 상당수의 작품을 남겼을 터지만,

거의 인멸되고 현재 전하는 한시는 120여 편에 불과하다.

이러한 최치원의 한시들은 앞서 펴낸 문집・전집・선집 등에서 이미 여러 차례 소개된 바

있다. 이를테면 계원필경, 전당시, 동문선, 동국여지승람을 비롯한 최문창후전집,

고운선생문집, 고운선생속집, 이밖에도 최치원 시선집을 통해 알 수 있다.

최치원의 일생 동안 교류했던 사람들은 아주 많았을 테지만, 그가 남긴 저술을 통해

각별하게 대했던 인물들을 확인할 수 있다. 이에 대해 장일규는 계원필경집에 보이는

인물들을 유형별로 구분하여 정리하고 있다. 이를테면 고변과 세력을 겨루던 인물들, 고변

휘하의 인물들, 그리고 최치원과 친분을 맺었던 인물들로 나누었다. 이 가운데 최치원과

관계한 인물로 고변(高騈), 고운(顧雲), 김인규(金仁圭), 박인범(朴仁範), 배숙(배료의 동생),

배료(배찬의 제종제), 배졸(裵拙), 배찬(裵瓚), 송현(宋絢), 양섬(楊贍), 오만(吳巒), 이관

94 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

(李琯), 장고(張翶), 장웅(張雄), 최서원(崔棲遠) 등을 소개하고 있다.

이구의는 ‘고운이 만난 사람들’에서 고변, 배찬, 고운, 두순학(杜荀鶴), 나은(羅隱), 이복

(李福), 장교(張喬), 오만, 희랑화상(希朗和尙), 박인범, 최인연(崔仁渷), 김준(金峻) 등의

인물에 대해 논의하고 있다. 그밖에도 최치원이 회남막부에 있을 때 그의 상관이었던 이관,

정숙(鄭俶), 그의 동료였던 고언휴(高彦休), 제갈은(諸葛殷), 제갈성(諸葛成), 설려(薛礪),

허권(許權), 소종(邵宗), 왕계(王棨), 장완(臧浣), 송현, 낙잠(駱潛), 그리고 고비서(高秘書),

주번(周繁), 장웅, 양섬, 오첨(吳瞻), 배료, 배졸, 원낭중(元郞中), 김인규 등을 소개하고

있다.

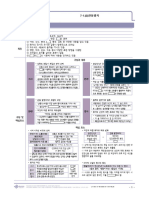

현재 남아 있는 최치원의 한시 120여 편 가운데, 특정 인물을 대상으로 지은 작품으로는

65편을 찾을 수 있다. 여기에는 구체적으로 인물을 제시한 작품도 있고, 추상적 대상으로

인물을 표현된 작품도 있다. 그리고 실제 작품은 확인되지 않지만, 최치원과 창화(唱和)

했다고 알려지는 경우도 있다. 해당 작품을 인물의 유형별로 나눠 정리해 보면 다음과

같다.

구분 대상 인물 한시 제목 창작 시기 비 고

오만 수재의 석별 시에 답하다

876년 율수현위

(酬吳巒秀才惜別 二絶句)

오만(吳巒)

강남 가는 진사 오만을 보내며

881년 고변 종사관

(送進士吳巒歸江南)

진사 전인의에게

875년 낙양 유람 때

(成名後酬進士田仁義見贈)

전인의(田仁義)

낙양의 벗에게

875년 낙양 유람 때 전인의(?)

(留贈洛中友人)

수재 양섬에게

876년 율수현위

(酬楊贍秀才送別)

양섬(楊贍)

문사 진사 양섬의 송별시에 답하다

884년 귀국 무렵

(酬進士楊贍送別)

진사 장교가 병중에 보낸 시에 화답하며

장교(張喬) 880년 고변 종사관

(和張進士喬村居病中見寄)

신축년에 진사 오첨에게

오첨(吳瞻) 881년 고변 종사관

(辛丑年寄進士吳瞻)

시어사 고운에 화답하여 중양절에 국화를

읊다 884년 귀국 무렵

(和顧雲侍御重陽詠菊)

고운(顧雲)

늦은 봄날에 시를 지어 사신으로 간 벗

고운에게 화답하다 884년 귀국 직후

(暮春即事 和顧雲友使)

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 95

구분 대상 인물 한시 제목 창작 시기 비 고

양주에 피난 중인 좌주 상서의 시에

880년 고변 종사관

배찬(裵瓚) 화답하며

직전

(奉和座主尙書避難過維陽寵示)

사도상공에게 바치다 기덕시 30수 879년 고변 종사관

(謹獻司徒相公:七言紀德詩三十首) 직전

태위에게 진정을 올림

883년

(陳情上太尉)

고변(高騈) 귀연음을 지어 태위께

883년

(歸燕吟獻太尉)

태위께 삼가 시를 지어 바치다

(行次山陽續蒙太尉寄賜衣段令充歸覲 884년 귀국 무렵

續壽信物謹以詩謝)

장안 여관에서 이웃에 사는

877년 율수현위 사직

우신미(于愼微) 우신미 장관에게

관료 이후

(長安旅舍與于愼微長官接隣有寄)

겨울 산사에 노닐며 이전 장관에게

877년 율수현위 사직

화답하다

이후

(和李展長官冬日遊山寺)

이전(李展) 가을날 우이현을 다시 지나며 이장관에게 877년 율수현위 사직

(秋日再經盱眙縣寄李長官) 이후

곤주에서 이원외에게 2수 이원외

875년 낙양 유람 때

(袞州留獻李員外) (李員外)

초주 강촌에서 장상의 영접에 사례하며 장상서

장웅(張雄) 876년 율수현위

(楚州張尙書水郭相迎因以詩謝) (張尙書)

서경 소윤 김준과 헤어지며

김준(金峻) 893년 부성군 태수

(留別西京金少尹峻)

여도사와 헤어지며 877년 율수현위 사직

여도사(女道士)

(留別女道士) 이후

운문사 지광상인에게

지광(智光) 895-897년 은둔기

(贈雲門蘭若智光上人)

호원상인에게

호원(顥源) 895-897년 은둔기

(寄顥源上人)

희랑화상에게

희랑(希郞) 897년 무렵

(贈希朗和尙)

승려

금천사 주지에게

주지「主」 893년

(贈金川寺主)

재곡사에 혼자 사는 스님에게 878년 율수현위 사직

스님「僧」

(贈梓谷蘭若獨居僧) 이후

어느 중에게

스님「僧」 897년 은둔기

(贈山僧)

96 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

구분 대상 인물 한시 제목 창작 시기 비 고

봄날 시골 정자에서 벗의 시에 답하며

우인(友人) 875년 낙양 유람 때 고운(?)

(和友人春日遊野亭)

벗이 구장을 선사해서 보검으로 답례하며 878년 고변 종사관 고운(?)

우인(友人)

(友人以毬杖見惠以寶刀爲答) 임용 때 원낭중(?)

산양 땅에서 고향 친구와 작별하며

향우(鄕友) 883년 고변 종사관 박인범(?)

(山陽與鄕友話別)

벗

섣달 그믐날 밤에 친구의 시에 답하며

884년 귀국 무렵 김인규(?)

(和友人除夜見寄)

우인(友人)

참산의 청상인에게

884년 김인규(?)

(和金員外贈巉山淸上人)

봄날 벗을 청하였으나 오지 않아서

벗「友」 895년 은둔기 김인규(?)

(春日邀知友不至)

아우를 보내며

아우「弟」 884년 귀국 무렵 최서원(?)

(送舍弟嚴府)

기타 당성에서 나그네로 노닐면서 선왕의

악관(樂官) 약관에게 주다 876년 율수현위?

(旅遊唐城贈先王樂官)

최치원은 여러 문사, 관료, 승려, 벗들과 인간관계를 맺었고, 그들과의 교류 체험을 한시

작품으로 남겼다. 다시 말해서 그는 여러 사람들에 대한 교류 체험을 시로 형상화하고

있다. 따라서 그의 한시는 특정 인물에게 보내는 헌시(獻詩) 또는 답시(答詩)의 경향을

보여준다고 하겠다. 이를 통해 최치원의 인간관계, 정서적 교감, 사유의 궤적, 나아가

문화교류의 행보를 따져볼 수 있을 것이다.

도표에서 보듯, 최치원의 한시에 들앉은 인물 유형은 문사로서 오만・양섬・전인의・장교・

오첨・고운 등이 있고, 관료로서 배찬・장웅・고변・이전・우신미 등이 있으며, 그밖에도

승려로서 지광・호원・희랑 등이 있다. 그밖에도 이름을 구체적으로 밝히지 않은 문우와

향우, 아우, 약관 등에 이르기까지 여러 인물을 대상으로 삼고 있다.

3. 최치원의 인간관계와 문화교류

1) 문사:학제・학문적 교류 체험

최치원은 868년 12세에 국자(國子)로 뽑혀 당나라 서경(장안)으로 건너가 국자감(國子監)

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 97

태학에 입학했다. 그는 인백기천(人百己千)의 노력으로 학문을 익힌 결과, 874년(18세)

배찬(裵瓚)이 실시한 빈공과(賓貢科)에 장원으로 급제하여 진사(進士)가 되었다. 이후 그는

동도(東都) 낙양(洛陽)을 유람하며 학문 연구와 많은 시부(詩賦)를 지었다. 당시 지은 글이

상자에 가득했으나 모두 버렸다고 한다.

이렇듯 최치원은 당나라 유학시절 7년 동안 학문에 열중하면서 많은 문사들과 교분을

맺었을 것이다. 따라서 그의 한시 속에는 당나라 문사들과의 정서적 교감, 이른바 학제・

학문적 교류 체험이 들앉아 있다.

먼저, 최치원은 오만(吳巒)과 양섬(楊贍), 그리고 전인의(田仁義)를 두 차례에 걸쳐 시적

대상으로 삼고 있다.

높은 자리에 오르면 친해지기 어렵다네. 榮祿危時未及親

갈림길에 잠시 괴롭다고 슬퍼마오. 莫嗟岐路暫勞身

오늘의 먼 이별에 무슨 말을 하겠는가 今朝遠別無他語

오로지 이 마음만은 부끄럽지 않다네. 一片心須不愧人

석양에 변방의 기러기 높이 날고 殘日塞鴻高的的

멀리 물가 나무에는 저녁 연기 자욱하네. 暮煙汀樹遠依依

고개 돌려 바라보니 어찌 정한(情恨)이 없으리 此時回首情何恨

하늘가 외로운 배만 물결 가르며 떠나가네. 天際孤帆窣浪飛

- 「오만 수재의 석별 시에 답하다(酬吳巒秀才惜別 二絶句)」

그대와 안 뒤 몇 번째 이별인가 自識君來幾度別

이번에 또 헤어지니 한이 더욱 깊어지네. 此廻相別恨重重

전쟁으로 가는 곳마다 어수선하니 干戈到處方多事

시와 술로 어느 때 다시 만나볼까. 詩酒何時得再逢

먼 나무는 강변길에 늘어섰고 遠樹參差江畔路

찬 구름은 말 앞 봉우리에 떨어지네. 寒雲零落馬前峰

가다가 좋은 경치 보거든 새로운 시나 전해주고 行行遇景傳新作

혜강(嵇康)의 게으름은 부디 본받지 말게나. 莫學嵇康盡方慵

- 「강남 가는 진사 오만을 보내며(送進士吳巒歸江南)」

98 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

앞의 시는 계원필경집에 실려 있다. 여기서 오만을 ‘수재라 일컫는 점으로 볼 때,

최치원은 과거공부를 할 때 오만과 더불어 친교를 나누었다고 여겨진다. 이 시는 “높은

자리에 오르면 친해지기 어렵다네”와 “갈림길에 잡시 괴롭다고 슬퍼마오”에서 알 수

있듯이, 최치원은 진사시에 합격한 뒤에 그와 이별을 했을 것이라고 판단된다. 그런

점에서 이 시는 최치원이 율수현위의 관직을 받게 되면서 헤어질 때인 876년 무렵에 지은

것으로 판단된다. 물론 그 당시 오만의 석별시에 화답하여 읊은 작품인 것이다.

뒤의 시에서는 오만을 ‘진사’로 지칭하고 있는 것으로 보아, 오만이 과거에 급제한 뒤에

지어준 작품으로 판단된다. 시의 내용으로 보면, 오만이 자신의 고향인 ‘강남’으로 돌아

갔던 모양이다. 그리고 두 사람은 전쟁으로 인해 시를 짓고 술을 마시면서 서로 담화하는

즐거움은 사라지고 말았다. 그런데도 그는 “이번에 또 헤어지니 한이 더욱 깊어지네”

하면서, 떠나가는 오만에게 소식 전해주기를 바라고 있다. 그 때의 이별을 아쉬워하며

읊은 작품인데, “전쟁으로 가는 곳마다 어수선하”다는 표현에서 알 수 있듯이, 아마도

황소의 난이 한창일 때인 880년 무렵으로 여겨진다.

최치원이 ‘오만’을 대상으로 삼은 시는 2편이다. 이들 시에서는 당나라 유학시절에

사귀었던 오만을 대상으로 읊었는데, 오만을 ‘수재’와 ‘진사’로 각각 지칭하고 있다. 최치원은

유학시절부터 그와 친교를 쌓았다고 여겨진다. 2편 가운데 시기적으로 앞서 지은 작품인

것이다. 이들 시로 미루어 최치원과 오만은 여러 차례 이별을 하면서 당시의 심정을

표현하고 있는 것이다. 이렇듯 오만은 시로서 화답하며 주흥을 함께하고, 흉금을 터놓고

말할 수 있었던 최치원의 각별한 지지(知己) 가운데 하나이다.

바다에 뗏목배는 이태마다 돌아오는데 海槎雖定隔年廻

재주 없어 금의환향 못함이 부끄러워라. 衣錦還鄕愧不才

잠시 무성(蕪城)에서 이별할 땐 낙엽지더니 暫別蕪城當葉落

멀리 봉래(蓬萊)섬 찾아가니 꽃피는 시절이라. 遠尋蓬島趂花開

골짜기의 꾀꼬리는 벌써 높이 날았으련만 谷鶯遙想高飛去

요동(遼東)의 흰 돼지 또 바치려니 부끄러워라. 遼豕寧慙再獻來

부디 장한 마음으로 뒤에 다시 만나서 好把壯心謀後會

광릉(廣陵) 풍월(風月)에 술잔 마주하길 바라네. 廣陵風月待銜杯

- 「수재 양섬에게(酬楊贍秀才送別)」

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 99

멀리 바다의 산은 새벽 연기에 싸이고 海山遙望曉烟濃

백 폭 돛은 만 리 바람에 펼치었네. 百幅帆張萬里風

슬퍼도 슬퍼마오, 아녀자인가 悲莫悲兮兒女事

이별이라도 너무 슬퍼하진 마오. 不須怊悵別離中

- 「진사 양섬의 송별시에 답하다(酬進士楊贍送別)」

앞의 시에서 최치원은 양섬을 수재(秀才), 곧 향시(鄕試)에 합격한 뒤 중앙의 과거에

응시하려던 인물로 일컫고 있다. 그러면서 최치원은 “무성에서 이별할 때”를 떠올리며

다시금 양섬과 이별해야 하는 아쉬운 마음을 드러내고 있다. 그런 점에서 이 시는 876년

최치원이 율수현위로 부임할 무렵에 쓴 작품으로 보인다.

뒤의 시는 884년 귀국할 때 양섬의 송별시에 화답하여 지은 작품이라 생각된다. 여기서

“진사 양섬”이라 한 것으로 보아, 그 당시 양섬은 진사시에 합격했던 것으로 보인다. 특히

이 시는 “백 폭 돛은 만리 바람에 펼치었”다는 표현으로 미루어, 최치원의 귀국 시기에

지어진 것으로 볼 수 있다. 그런 점에서 이 시는 “이별이라도 너무 슬퍼하지” 말자는

시인의 심정을 토로하고 있는 것이다.

최치원이 ‘양섬’을 대상으로 삼은 시도 2편이다. 이들 작품은 계원필경집에 실려 있다.

이들 시에서는 양섬을 ‘수재’와 ‘진사’로 각각 지칭하고 있다. 그리고 지명으로 등장하는

“무성”과 “광릉”은 모두 회남(지금의 양주)의 별칭으로서, 최치원이 회남에 머물 때 지은

것으로 보인다. 이를 통해 최치원과 양섬은 회남에서 서로 따르며 친밀하게 지낸 문우

(文友)였음을 알 수 있다.

다음으로, 최치원은 장교(張喬), 오첨(吳瞻), 고운(顧雲) 등의 문사들을 시적 대상으로

끌어오고 있다.

시의 명성은 세상에 전했으니 一種詩名四海傳

낭선(浪仙)이 어찌 그대와 비슷하리. 浪仙爭得似松年

소아(騷雅)로 새로운 격조 세우고 不惟騷雅標新格

행장(行藏)으로 옛 현인을 이었네. 能把行藏繼古賢

밤에는 외로운 섬의 달을 따라 명아주 지팡이 짚고 藜杖夜携孤嶼月

아침에는 먼 마을 연기에 갈대 주렴을 걷네. 葦簾朝捲遠村烟

병 들자 장빈(漳濱) 시구(詩句)를 읊어 病來吟寄漳濱句

성곽으로 들어가는 어옹(漁翁)의 배편에 부쳤네. 因付漁翁入郭船

- 「진사 장교가 병중에 보낸 시에 화답하며(和張進士喬村居病中見寄)」

100 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

이 시의 원주(原註)에는 장교의 자는 송년(松年)이라고 적었다. 시로 명성이 높았던

장교는 병이 들어 “외로운 섬”에서 요양을 했던 모양이다. 그런 그가 병중에도 최치원에게

시를 적어 “성곽으로 들어가는 어옹(漁翁)의 배편에 부쳐”왔던 것이다. 이에 최치원은

장교가 보낸 시에 화답하고 있다.

이 시에서 최치원은 장교를 당나라 때의 유명한 시인 가도(賈島, 779-843), 곧 낭산

(浪山)에 견주었다. 그리고 그에게 시를 지어주는 것을 후한(後漢) 또는 위(魏)나라 때의

시인 유정(劉楨) 이장빈(漳濱)을 문병할 때 지어주었던 시에 비유하였다. 그런 만큼 이

시는 장교에 대한 최치원의 인간적・문학적 존경심을 헤아려 볼 수 있다.

위태로울 때 단정하여 원망 않는 것이 장부이니 危時端坐恨非夫

나쁜 세상 만난 것을 어찌할 것인가. 爭奈生逢惡世途

봄 꾀꼬리 아리따운 소리 모두들 사랑하고 盡愛春鶯言語巧

가을 매 거친 성질은 못내 미워한다네. 却嫌秋鶽性靈醜

세파에 헤매다 남의 웃음이나 사지 말게 迷津懶問從他笑

바른길은 어리석은 척해야 능히 갈 수 있다네. 直道能行要自愚

장한 뜻 세워도 말할 곳이 없으니 壯志起來何處說

속인(俗人)들 상대해서 무엇 하리오. 俗人相對不如無

- 「신축년에 진사 오첨에게(辛丑年寄進士吳瞻)」

이 시는 최치원이 고변의 막부에 있었던 신축년(881년)에 진사 오첨에게 보낸 작품이다.

여기서 그는 “나쁜 세상 만난 것을 어찌할 것인가” 하며, 당시의 세태에 대한 공감을 서로

나누고 있다. 그 무렵 당나라는 지배세력의 횡포와 극심한 기근으로 어지러웠으며. 마침내

황소의 난이 일어나 그 혼란이 극에 달했다. 그런 상황에서 최치원은 “바른길은 어리석은

척해야 능히 갈 수 있다”며 오첨에게 조언을 아끼지 않았던 것이다.

자색의 꽃받침 붉은 꽃, 온갖 것이 피었으나 紫萼紅萉有萬船

평범하고 속된 자태 볼 것이 별로 없네. 凡姿俗態少堪觀

어찌 삼추(三秋) 시절에 피는 꽃과 같으랴 豈如開向三秋節

국화 홀로 구일(九日)날의 환희를 바치네. 獨得來供九夕歡

술은 여향(餘香)을 띄워 좌석을 훈훈하게 하는데 酒泛餘香薰坐席

해는 찬 그림자를 옮겨 서리 친 난간에 걸었네. 日移寒影掛霜欄

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 101

시객(詩客)의 마음 무척 슬프고 안타까운데 只應詩客多惆悵

앞에 영락(零落)하는 것은 차마 보지 못하겠네. 零落風前不忍看

- 「시어사 고운에 화답하여 중양절에 국화를 읊다(和顧雲侍御重陽詠菊)」

최치원의 재당시기 가장 가까이에서 오래도록 교분을 나눈 인물로 고운을 꼽을 수 있다.

그는 최치원과 함께 진사시에 급제했을 뿐만 아니라 고변의 막부에서도 막역한 교분을

나누었다. 그런 점에서 고운은 최치원의 삶과 문학에도 깊은 영향을 미친 인물로서 널리

알려져 있다.

이 시는 중양절에 시어사 고운을 만나 시를 주고받으며 지었던 작품으로 보인다. 예로

부터 중양절은 음력 9월 9일로서 중구일(重九日)이라 불렀다. 중양절에는 국화를 감상

하거나 국화주를 담그고, 화전을 부쳐먹는 풍속이 있었기 때문에 자연스레 국화절이

되었다. 그런 점에서 이 시는 고운의 시에 화답하여 “국화”를 읊은 것으로 되어 있다.

여기서 최치원은 국화를 빗대어 자신의 “슬프고 안타까운” 심정을 드러내고 있다.

봄바람에 온갖 향기 맡아도 東風遍閱百般香

마음은 긴 버들가지에 맴도네. 意緖偏饒柳帶長

소무(蘇武)의 편지는 변방에서 돌아오고 蘇武書回深塞盡

장주(莊周)의 꿈은 낙화를 좇아 바쁘네. 莊周夢逐落花忙

남은 경치에 의지해 아침까지 취해도 好憑殘景朝朝醉

이별의 정은 일일이 헤아리기 어렵네. 難把離心寸寸量

때는 바야흐로 기수에 목욕하던 시절 正是浴沂時節日

옛날에 놀던 혼이 고향의 흰구름 위에서 끊어지네. 舊遊魂斷白雲鄕

- 「늦은 봄날에 시를 지어 사신으로 간 벗 고운에게 화답하다(暮春即事 和顧雲友使)」

이 시는 최치원이 지사(支使) 고운에게 화답한 작품이다. 여기서 최치원은 고운과의

이별을 슬퍼하고 있다. 이 시에서 최치원은 늦은 봄, 꽃이 피어서 지고 버들가지는 늘어

졌는데, 이별의 정을 못잊어 날마다 술을 마신다. 몸은 늙어 가는데 옛날 지우(知友)와

놀던 일 생각하니 혼이 흰구름 위로 떠가는 기분이다. 이처럼 최치원은 고운과의 이별을

앞두고 안타까운 심정을 잘 그려내고 있다.

최치원은 당나라의 많은 문사들과 교류를 보여주고 있다. 이를테면 오만, 양섬, 전인의,

장교, 오첨, 고운 등과 시적 교감을 나누었던 것이다. 특히 고운은 최치원과 막역한 학문적

교류를 나누었던 문사였다고 하겠다. 이렇듯 그의 한시 속에 나타난 문사들은 인간적

102 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

교감을 넘어 문화교류의 대상이었던 것이다. 이를 통해 당시 신라와 당나라 사이의 학제・

학문적 교류 체험을 읽어낼 수 있을 것이다.

2) 관료:행정・외교적 교류 체험

최치원은 876년(20세) 배찬의 적극적인 추천으로 율수현위(溧水縣尉)가 되어 관계(官界)에

진출하게 되었다. 그때 공사간(公私間)에 지은 글을 모아 중산복궤집(中山覆簣集) 5권을

만들었다. 이후 그는 879년(23세)에 고변(高騈)의 종사관(從事官)이 되어 서기(書記)의

책임을 맡았다. 특히 881년에는 <격황소서(檄黃巢書)>를 지어 반란군을 회유했고, 문명을

천하에 떨쳤다. 당시 고변의 군막에서 지내면서 지은 1만여 편의 글 가운데 정수만을 뽑아

계원필경(桂苑筆耕) 20권을 만들었다.

이렇듯 최치원은 율수현위 1년을 거쳐 고변의 종사관 4년의 관직생활을 하면서, 여러

관료들과 교분을 나누었을 것이다. 따라서 그의 한시 속에는 당시 관료들과의 교류 체험이

들앉아 있다.

1.

해마다 유원(儒苑)에는 가시덤불 우거지고 年年荊棘侵儒苑

여기저기 전장(戰場)에는 연기와 흙먼지 자욱하네. 處處烟塵滿戰場

오늘 아침 선부(宣父)를 만나고서 豈料今朝覲宣父

문장 접하니 무릇 안목이 열리고 넓혀지네. 豁開凡眼睹文章

2.

난리 때라 모든 일이 슬프기만 하여 亂時無事不悲傷

난조(鸞鳥)와 봉황(鳳凰)도 놀라 서울을 떠나가네. 鸞鳳驚飛出帝鄕

기수(沂水)에 목욕하던 제자 생각나 應念浴沂諸弟子

봄이 오면 한결같이 이별의 슬픔을 녹이네. 每逢春色耿離腸

3.

강 건널 때에 도와주길 바라더니 濟川終望拯湮沈

훌륭한 글을 보고 속된 마음 씻었네. 喜捧淸詞浣俗襟

안타깝게 읊으며 저 바다로 돌아가니 唯恨吟歸滄海去

깊은 은혜 갚지 못해 눈물만 흘리네. 泣珠何計報恩深

- 「양주에 피난 중인 좌주 상서의 시에 화답하며

(奉和座主尙書避難過維陽寵示 絶句三首)」

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 103

이 시에서 보듯, “난리 때라 모든 일이 슬프기만” 한 시기였다. 당나라는 880년 무렵

황소(黃巢)와 왕선지(王仙之)의 내란에 휩싸였던 때였던 것으로 보인다. 이 시는 배찬의

시에 화답한 작품으로, 최치원은 그에 대해 염려하는 마음을 담아내고 있다.이 시에서

“좌주(座主)”는 과거에 급제한 사람이 그 시험관을 높이어 부르는 말로서, 배찬을 일컫는다.

당시 배찬의 직위는 ‘상서’였음을 알 수 있다.

여기서 최치원은 1수의 “오늘 아침 선부(宣父)를 만나고서 / 문장 접하니 무릇 안목이

열리고 넓혀지네.”와 3수의 “훌륭한 글을 보고 속된 마음 씻었네.” 하는 구절에서 배찬의

학덕을 칭송하고 있다. 이처럼 그는 배찬을 공자(孔子)에 비유하며 “난봉”, 곧 현인과

군자로 칭송하고 있다. 그러면서 “피난”으로 헤어질 때의 “깊은 은혜 갚지 못해 눈만

흘리”는 자신의 안타까운 심정을 고스란히 드러내고 있다.

이렇듯 최치원은 배찬을 ‘은문(恩門)’으로 일컫은 바 있다. 그리고 그와 자신을 ‘좌주

(座主)와 문생(門生)’의 관계로서 존경과 믿음을 바탕으로 친분을 나누었다. 다시 말해서

배찬은 최치원의 재당시절 입신(立身)의 후견인으로서 오래도록 교유했던 것이다.

다음으로, 최치원은 당나라 시절 그의 상관이었던 고변을 대상으로 삼은 작품을 가장

많이 남기고 있다. 고변은 최치원이 양주 회남절도부에 있을 때 그의 막주(幕主)였다.

최치원의 문장을 알아보고 받아들여 종군(從軍)을 윤허했던 인물이다. 물론 여기에는

고변의 인품과 공덕을 칭송하는 작품, 그에 대해 고마움을 표현하는 작품들이 주를 이룬다.

해내(海內)의 누가 해외(海外) 사람 어여삐 여기겠습니까 海內誰憐海外人

나루를 물어도 어느 길이 나루로 통하는지요. 問津何處是通津

본디 녹(祿)을 구했을 뿐 이익 구한 건 아니고 本求食祿非求利

단지 어버이 빛낼 뿐 제 몸 위한 건 아니랍니다. 只爲榮親不爲身

객지에서 이별하는 시름은 강에 내리는 비요 客路離愁江上雨

고향으로 돌아가는 꿈은 저 하늘가의 봄이랍니다. 故園歸夢日邊春

강 건너다 다행히 넓은 은혜의 물을 만나면 濟川幸遇恩波廣

속된 갓끈의 십 년 먼지 씻어버리고 싶습니다. 願濯凡纓十載塵

- 「태위께 진정을 올림(陳情上太尉)」

이 시는 최치원의 진정시(陳情詩)에 해당된다. 이 시에서 제목으로 끌어온 태위는 삼공

(三公)의 하나. 군(郡) 이외의 지방 관청에 대한 감독관의 임무를 맡고 하남(河南) 외에

6군(郡)을 통할했다. 이는 고변의 직책을 두고 일컫는 대상일 것이다. 그런 점에서 이

시는 최치원이 고변의 막부에 기용될 무렵에 지어진 것으로 추측된다.

104 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

이 시의 시적 화자는 해외인(海外人)이자 나그네인 최치원이다. “해내(海內)의 누가

해외(海外) 사람 어여삐 여기겠습니까”에서 알 수 있듯이, 당나라에서 자신은 신라 사람

으로서 차별받고 있음을 토로하고 있다. 그러면서 자기가 벼슬길로 나가고자 하는 까닭은

“본디 녹(祿)을 구했을 뿐 이익 구한 건 아니”며 “단지 어버이 빛낼 뿐 제 몸 위한 건

아니”라고 고백하고 있다. 다시 말해서 최치원은 고변에게 자신의 상황과 의탁하려는

심정을 적극적으로 요청하고 있는 것이다. 이처럼 최치원의 진정시는 자신의 문학적

역량을 이용하여 입신 영달의 길로 나아가려는 의지의 표상이라 하겠다.

그러한 최치원의 입신 영달을 위한 적극적 의지는 고변에게 바친 ‘칠언 기덕시 삼십수

(七言紀德詩三十首)’ 「사도상공에게 바치다(謹獻司徒相公)」에 잘 드러나 있다. 이는

계원필경에 실려 있는데, 30수 모두는 자신의 상관이었던 고변의 인품과 공덕을 칭송

하고 있는 작품들이다.

돌에 새긴 글씨 신묘한 경지에 들어 刻石書蹤妙入神

한 번 엿보매 또 한 번 새로워라. 一廻窺覽一廻新

하물며 왕사(王師)의 큰 일 이루었으니 况能早遂王師業

복사꽃 오얏꽃도 만대(萬代)의 봄을 이루리라. 桃李終成萬代春

- 「반계의 글씨(磻溪)」

이 시의 원주(原註)에서는 상공(相公) 고변의 반계시(磻溪詩)를 보면, “왕사(王師)에

몸이 이미 늙었으니 / 알지 못하겠구나, 누구를 위해 고생하는지”하였고, 또 괵현(虢縣)

을 지나며 지은 시에 “복사꽃 오얏꽃을 손수 심은 지 십여 년에 / 오늘 지나가며 거듭

공을 세웠네.”(伏覩相公磻溪詩云 及到王師身已老 不知辛苦爲何人 又經虢縣詩云 手裁

桃李十餘春 今日經過重建勳)라고 하였다. 여기서 반계(磻溪)는 강태공(姜太公)이 낚시

하던 곳이다.

그곳에 고변이 글을 새겼던 것으로 여겨지는데, 최치원은 “돌에 새긴 글씨”를 보며

고변의 공덕과 신묘한 경지에 감탄했다고 표현하고 있다. 나아가 그는 고변이 왕의 스승

으로서 “큰 일을 이루었으니” 오래도록 영화를 누릴 것이라고 높이 칭송하고 있다.

비단 자리 꽃 아래에 앵무배(鸚鵡杯)를 날리고 錦筵花下飛鸚鵡

비단 소매 바람 앞에 자고사(鷓鴣詞)를 부르네. 羅袖風前唱鷓鴣

선가(仙家) 시와 술의 흥취 얻어서 占得仙家詩酒興

한가히 달을 읊고 봉호(蓬壺)를 생각하네. 閒吟烟月憶蓬壺

- 「조어정(釣魚亭)」

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 105

이 시의 원주(原註)에서에서 밝히고 있듯이, “술은 금동이에 가득하고 꽃은 가지에

가득한데 / 두 선녀 나란히 자고사를 부르네”(酒滿金缸花滿枝 雙娥齊唱鷓鴣詞) 하였고,

또 조어정시(釣魚亭詩)에 “물이 급하니 고기 낚기 어렵고 / 바람이 부니 버들이 쉽게

숙여지네.”(水急魚難釣 風吹柳易低)라는 시를 고변이 운주(鄆州)에서 지었다고 했다.

이 시 또한 고변의 시를 극찬하고 있는 것이다. 최치원은 “조어정”에서 지은 고변의

시를 “선가의 시”라고 추켜세우며, “봉호”의 경지에 올랐다고 읊었다. 이렇듯 최치원은

입신과 영달을 위해 자신의 상관, 특히 고변의 공덕을 매우 적극적으로 시로서 형상화하고

있다. 이들 시는 고변의 공덕을 기리는 기덕시(紀德詩)로 자리매김되고 있는 것이다.

이밖에도 최치원은 현위, 도통순관, 승무랑, 시어사, 내공봉 등의 직책을 가지면서. 여러

고관 명사들과도 교유(交遊)했던 것으로 생각된다. 그의 한시 속에 나타난 인물로는

이전(李展), 우신미(于愼微), 장웅(張雄) 장관 등을 들 수 있다.

잠시 선방에 쉬니 온갖 생각 솟아나고 暫遊禪室思依依

산과 시내가 너무나도 아름답다네. 爲愛溪山似此稀

좋은 경치에 오래 머물지 못함이 서러워 勝境唯愁無計住

조용히 시 읊으며 돌아갈 집도 잊네. 閑吟不覺有家歸

스님은 샘물 찾아 먹을 물 길어내고 僧尋泉脈敲氷汲

학은 오갈 때마다 솔 위의 눈을 날리네. 鶴起松梢擺雪飛

일찍이 시와 술을 벗 삼던 도연명을 알았더라면 曾接陶公詩酒興

세상의 명리(名利)를 모두 잊었을 것이라네. 世途名利已忘機

- 「겨울 산사에 노닐며 이전장관에게 화답하다(和李展長官冬日遊山寺)」

외로운 나그네 다시금 신세지니 孤蓬再此接恩輝

가을바람 읊조리며 이별을 슬퍼하네. 吟對秋風恨有違

문 앞의 새로 난 버들잎은 이미 시들었건만 門柳已淍新歲葉

나그네 옷은 아직 작년 그대로네. 旅人猶着去年衣

하늘같이 아득한 길, 시름 속에서 늙어가니 路迷霄漢愁中老

바다 건너 고향집은 꿈에나 돌아갈까. 家隔煙波夢裏歸

우습다, 이 몸은 봄날의 제비처럼 自笑身如春社燕

그림 들보 높은 집에 다시 날아왔다네. 畫梁高處又來飛

- 「가을날 우이현을 다시 지나며 이장관에게(秋日再經盱眙縣寄李長官)」

106 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

당나라에서 벼슬을 못하고 있던 최치원은 우이현 현위를 지냈던 그의 친구 이전 장관

에게 많은 신세를 졌다고 한다. 이에 최치원은 당시 그와의 교류 체험을 두 편의 시로

남기고 있다. 그의 한시에서 이전은 재당시절에 돈독한 우의를 나누었던 관료로서 표현

되고 있다.

앞의 시는 이전 장관과 함께 “겨울 산사”로 나들이를 나갔던 모양이다. 비록 오래도록

머물지 못했지만, 그들은 그곳에서 “좋은 경치”를 구경하였고, 서로 조용히 “시”를 주고

받으며 “세상의 명리”를 잠시나마 잊고 있었다. 뒤의 시는 어느 “가을날 우이현을 다시

지나며” 이전 장관에게 신세를 졌을 때의 심정을 읊고 있다. 여기서 최치원은 “봄날 제비”

처럼 다시 찾게 된 자신의 처지를 한탄하고 있다. 결국 최치원은 이전 장관에 대한 고마운

심정을 드러내고 있는 것이다.

중국의 타향살이 오래 되니 上國羈棲久

만 리의 사람도 부끄러움 많나네. 多慙萬里人

안회(顔回)의 골목을 어떻게 견디겠으며 那堪顔氏巷

맹가(孟家)의 이웃에 사는 행운을 얻었다네. 得接孟家隣

도리(道理) 지키며 옛글을 배울 뿐이니 守道唯稽古

사귀어 온 정이 어찌 가난을 탓하겠는가. 交情豈憚貧

나를 알아줄 사람도 별로 없는 타향에서 他鄕少知己

자주 그대를 찾아가도 부디 싫어하지 말게. 莫厭訪君頻

- 「장안의 여관에서 이웃에 사는 우신미 장관에게(長安旅舍與于愼微長官接隣有寄)

이 시는 여러 정황으로 미루어, 877년 율수현위를 사직하고 장안(長安)에서 시작과

학업에 몰두했던 시기에 지어진 것으로 보인다. 이 시는 제목에서 알 수 있듯이, 최치원이

장안의 여관에 머물 때 이웃에 살고 있는 우신미 장관에게 지어준 작품이다.

당시 최치원은 궁핍한 생활을 하면서 우신미 장관의 신세를 많이 졌던 모양이다. 여기서

최치원은 그런 우신미 장관을 “안회”와 “맹자”에 빗대며 추켜세우고 있다. 그러면서 서로

“사귀어 온 정”을 생각하여 “자주 찾아가도 부디 싫어하지 말게” 하며, 최치원은 우신미

장관에 대한 고마움과 미안한 감정을 시로 전하고 있다. 이렇듯 우신미 또한 이전 장관과

마찬가지로, 최치원이 장안의 객사에서 가난을 참아가며 학문에 전념할 때 많은 도움을

받았던 인물로 드러나고 있다.

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 107

소슬한 가을, 하늘도 맑은데 楚天蕭瑟碧雲秋

여준(旟隼)은 높이 날아 조각배 찾아드네. 旟隼高飛訪葉舟

만 리 길을 뗏목 타고 여길 떠나면 萬里乘槎從此去

사공루(謝公樓) 그리워 어찌할까. 預愁魂斷謝公樓

- 「초주 강촌에서 장상서의 영접에 사례하며(楚州張尙書水郭相迎因以詩謝)」

상서(尙書)는 천자(천자)와 조신(朝臣) 사이에 왕래하던 문서를 맡아본 관직으로 상서령

밑에서 정무를 분장하였는데, 당나라 때는 중앙정부의 수위(首位)에 앉아 6부(部)의 장관이

되었다고 한다. 이 시에서 ‘장상서(張尙書)’는 장웅(張雄)을 일컫는 것으로 여겨진다.

따라서 이 시는 최치원이 귀국을 앞두고 “초주 강촌”에 머물면서, 그곳의 장관인 장웅의

영접에 사례를 표현한 작품이다. 그러면서 최치원은 고마운 심정과 더불어 “만 리 길을

뗏목 타고 여길 떠나면 사공루(謝公樓) 그리워 어찌할까” 하면서 이별의 아쉬움을 토로

하고 있다.

최치원은 여러 관료들과의 교류 체험을 보여주고 있다. 이를테면 배찬과 고변, 그리고

우신미와 이전 장관 등과 시적 교감을 나누었던 것이다. 이 가운데 고변은 최치원의

입신과 영달에 큰 영향을 미쳤다고 하겠다. 이렇듯 그의 한시 속에 나타난 관료들은

서로의 친밀감을 확인하는 정신적 기저에서 행정・외교적 교류의 체험까지 내포하고 있다.

3) 승려:이념・사상적 교류 체험

최치원은 885년에 신라로 돌아와 시독 겸 한림학사 수병부시랑 지서서감(侍讀兼翰林

學士守兵部侍郞知瑞書監)에 임명되었다. 그때부터 외교문서뿐 아니라 <사산비명(四山碑銘)>의

찬술을 비롯해 왕실과 관련된 불사(佛事)의 저작들을 작성했다. 하지만 890년에는 시기

하는 자들로 말미암아 외직을 자원하여 태산군(泰仁, 전북 정읍 칠보면 일대), 부성군(富

城郡, 충남 서산), 천령군(天嶺郡, 경남 함양) 태수로 부임하여 지방관으로 활동했다. 그뒤

895년부터 관직을 버리고 여러 지역을 유람했으며, 말년에는 가야산 해인사로 들어가

은거했다. 그런 와중에도 최치원은 승전(僧傳)을 비롯한 불교 관련의 저술을 남겼다.

이렇듯 최치원은 재당 시절을 거쳐 귀국 이후 신라에서 불사의 저작에 관여하면서, 불교

관련 인물들과도 많은 교류가 있었을 것이다. 최치원의 한시에 나타난 인물로는 불교의

출가 수행자인 승려를 꼽을 수 있다. 이는 지혜와 덕을 갖추어 타인의 스승이 될 수 있는

고승(高僧), 곧 상인(上人)과 화상(和尙) 등의 표제로 나타난다.

108 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

구름 가에 절을 지어 놓고 雲畔構精廬

선정(禪定)에 든 지 48여 년. 安禪四紀餘

지팡이는 산 밖을 나선 일 없고 筇無出山步

붓은 서울로 가는 편지 안 쓰네. 筆絶入京書

대 홈에 샘물소리 끊이지 않고 竹架泉聲緊

소나무 창에 해 그림자 성기네. 松欞日影疏

높은 경지라 시 또한 끝이 없고 境高吟不盡

눈 감고도 진여(眞如)를 깨우치네. 瞑目悟眞如

- 「운문사 지광상인에게(贈雲門蘭若智光上人)」

이 시에서 최치원은 운문사(雲門寺)에서 수행하고 있는 지광(智光) 스님을 칭송한

작품이다. 허름한 암자에서 “선정(禪定)에 든 지 48여 년”(1기는 12년)을 거처했던 스님은

산 밖을 나선 적이 한 번도 없었고, 세속의 명예를 얻으려고 “서울로 가는 편지”를 보낸

적도 없었다. 그런 스님에게서 최치원은 청정하게 계율을 지키는 참된 구도자의 모습을

발견하고 있다.

그리하여 아름다운 시구로써 스님의 “높은 경지”를 담아 세상 사람들에게 전하고자

하지만, 그런 자신의 행동이 얼마나 어리석은지 깨닫는다. 그래서 그는 “눈 감고도 진여

(眞如)”의 세계를 몸으로 체득하고자 하는 것이다.

종일토록 머리 숙여 붓끝을 희롱하니 終日低頭弄筆端

사람마다 입 다물며 속내 말하기 어려워라. 人人杜口話心難

속세 멀리 떠난 건 기쁘지만 遠離塵世雖堪喜

품은 뜻 막을 수 없어 어찌할거나. 爭奈風情未肯란

개인 노을 그림자 단풍 길에 깔리고 影鬪晴霞紅葉逕

밤비 소리 흰 구름 아래 여울로 이어지네. 聲連夜雨白雲湍

경치를 읊은 심정 얽매임 없으니 吟魂對景無羈絆

사해(四海)의 깊은 기틀은 도안(道安)을 생각나게 하네. 四海深機憶道安

- 「호원상인에게(寄顥源上人)」

호원(顥源) 스님의 자세한 행적에 대해서는 알 수 없다. 최치원이 지리산 쌍계사에

있으면서 그와 글을 서로 주고받으면서 사귀었다 한다. 따라서 신증동국여지승람 권30

<진주목(晉州牧) 쌍계사(雙溪寺)>를 보면, 이 시는 최치원이 쌍계사에 있으면서 호원

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 109

스님에게 부친 작품이라고 전해진다.

최치원은 합천 해인사에 은거하기 이전에도 한 차례 다녀갔던 것으로 추정된다. 그는

895년에 <해인사묘길상탑기(海印寺妙吉祥塔記)>를 지었는데, 천령군(天嶺郡) 태수로

재직하고 있을 때였다. 그 무렵에 최치원은 해인사 주지를 맡았던 희랑(希朗, 889-966)과도

교유했던 것으로 보인다. 이밖에도 인물의 이름을 밝히지 않았지만 특정 사찰의 스님을

대상으로 삼은 작품들이 있다.

흰구름 시냇가에 절을 짓고 白雲溪畔創仁詞

서른 해 내내 이곳에서 머무르네. 三十年來此住持

웃으며 문 앞 한 갈래 길을 가리키는데 笑指門前一條路

산자락을 나서자 천 갈래가 되네. 纔離山下有千岐

- 「금천사(金川寺) 주지에게(贈金川寺主)

이 시는 최치원이 금천사의 주지 스님에게 지어 준 작품이다. 여기서 말한 금천사는

가야산에 있던 사찰이었다고 한다. 앞서도 언급했듯이, 최치원은 은거 이전에도 합천

해인사를 다녀갔던 것이다. 그런 점에서 당시 최치원은 해인사에 머물며 <해인사묘길상

탑기(海印寺妙吉祥塔記)>뿐 아니라 그 곳의 희랑화상을 만났을 터이고, 아울러 금천사

주지와도 교류했을 것으로 판단된다.

이 시에서는 한 곳에 30년을 머물렀다는 주지 스님의 삶을 통해, 시대현실의 혼란과

고난에 부대끼는 최치원 자신의 내면을 성찰하고 있다. 특히 절 앞의 “한 갈래 길”과

속세의 “천 갈래 길”의 대비가 선명하게 드러난다. 물론 금천사를 속세와 직접 대비시키지는

않는다. 다만 주지 스님의 외길 인생과 “천 갈래 길(千岐)”의 속세에 살아가는 자신의

삶을 대비시키고 있다.

솔바람 소리 말고도 귀가 시끄럽지 않은 除聽松風耳不喧

흰 구름 깊은 골에 띠풀로 집을 이었네. 結茅深倚白雲根

세상사람 길 아는 것 한스러워라 世人知路飜應恨

돌 위의 이끼가 신발 자국에 더럽혀지네. 石上莓苔汚屐痕

- 「재곡사에 혼자 사는 스님에게(贈梓谷蘭若獨居僧)」

이 시는 “재곡사에 혼자 사는 스님에게” 지어 준 작품이다. 재곡사는 중국 산시성 서안

(장안) 남쪽의 종남산(終南山)에 있는 사찰인 듯하다. 그런 점에서 이 시는 최치원이

율수현위를 사직하고, 박학굉사과에 응시하기 위해 종남산에 들어가 학업에 몰두했던

110 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

879년 무렵에 쓴 것으로 여겨진다.

여기서 최치원은 재곡사를 “솔바람 소리”말고는 아무 소리도 없는 공간으로 표현하고

있다. 그렇지만 세상 사람들이 재곡사로 향하는 길을 잘 알고 있으니, 그들의 신발 자국

으로 재곡사를 더럽히지 않을까 걱정하고 있다. 특히 그는 “혼자 사는 스님”에 대해 염려하는

마음을 담아내고 있다. 이는 어쩌면 그곳에 머물고 있는 자기 자신에 대한 염려인 것이다.

결국 이 시는 속세의 번뇌에서 벗어나고픈 자신의 마음, 자연지향적 세계관을 드러내고

있는 것이다.

중아, 청산(靑山)이 좋다고 말하지 말라 僧乎莫道靑山好

산이 좋으면 무엇 하러 나오느냐. 山好何事更出山

두고 보라, 훗날 나의 자취를 試看後日吾踪跡

한 번 청산에 들면 다시는 나오지 않으리. 一入靑山更不還

- 「어느 중에게(贈山僧)」

이 시는 구전되어 전하는 것을 부산 해운대에 있는 <고운선생동상시문>에 소개하고

있는 작품이다. 흔히 「산 속에 들어가며(入山詩)」라는 제목으로 널리 알려져 있다. 일반적

으로 그가 가야산 해인사로 들어가면서 지은 작품으로 알려지고 있다. 이 시는 최치원이

은거에 들어가며 단호하고 호기 있게 자신의 굳은 의지를 표명하고 있다.

최치원은 그의 모형이자 해인사 승려였던 현준을 대상으로 삼은 한시를 따로 남기지

않았지만, 그의 불교 관련 저술들은 현준의 영향을 많이 받았던 것으로 여겨진다.

최치원의 한시 속에는 각별한 승려들과의 정서적 교감, 이른바 이념・사상적 교류

체험이 들앉아 있다. 이를테면 지광, 호원, 희랑 스님을 비롯해 여러 사찰의 승려들과 시적

교감을 나누었던 것이다. 물론 최치원은 유불선 삼교를 통합한 사상가로 알려지고 있지만,

그의 이념・사상적 교류의 핵심은 불교사상이었다고 하겠다. 이렇듯 최치원은 여러 승려들과

교류하며 자신의 불교사상을 형성시켜 나갔던 것이다.

4) 우인(友人) 또는 기타 인물:인륜・사회적 교류 체험

최치원은 나말여초의 격변기를 살았던 학자이자 시인・문장가였고, 정치가이자 사상가

였다. 그를 두고 한문학의 조종(朝宗)이니 동국문종(東國文宗)이라 일컫는 것은 그의

문학적・학문적・사상적 업적이 지대했음을 일러준다. 하지만 최치원 또한 생활인으로서

혈연과 지연의 인간관계를 맺으며 평생을 살았던 것이다.

이렇듯 최치원은 일생 동안 혈연과 지연의 인간관계, 이를테면 자신의 가족과 친척,

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 111

고향의 벗, 그리고 생활 속의 인물들과도 잦은 교류가 있었을 것이다. 따라서 그의 한시

속에는 벗과 친척 또는 여타 인물들과의 정서적 교감, 이른바 인륜적・사회적 교류 체험이

들앉아 있다.

먼저, 최치원의 한시에서 벗을 대상으로 삼은 작품은 모두 7편을 찾을 수 있다. 하지만

벗의 이름을 구체적으로 밝히고 있는 작품은 없다.

서로 만나 잠시 초산(楚山)의 봄을 즐기다가 相逢暫樂楚山春

또 다시 헤어지려니 눈물이 수건에 가득하네. 又欲分離淚滿巾

바람 앞에 슬피 바라봄은 이상하게 생각 말라 莫怪臨風偏悵望

타향에서 고향사람 만나기는 참으로 어렵다네. 異鄕難遇故鄕人

- 「산양 땅에서 고향 친구와 작별하며(山陽與鄕友話別)」

이 시에서 가리키는 “고향 친구”가 누구인지 확실하게 밝혀낼 수 없다. 하지만 최치원과

같은 시대에 당나라 들어가 과거에 급제하고 시로써 이름을 날렸던 인물로는 박인범

(朴仁範)을 들 수 있다. 만약 그 벗이 박인범이라 가정한다면, 이 시는 883년에 지은

작품이다. 아무튼 최치원은 당나라 산양(山陽)에서 고향의 벗을 만나 “초산(楚山)의 봄”을

즐겼다. “타향에서 고향 사람 만나기”는 참으로 어려운데, 다시금 그 벗과 작별하는 것에

대해 슬퍼하고 있다.

매양 시와 술로 평생을 즐기는데 每將詩酒樂平生

봄 깊은 양제성(煬帝城)을 그냥 보내랴. 况値春深煬帝城

한 눈에 드는 경치 끝도 없고 一望便驅無限景

칠언시가 이 정취 옮기려 하네. 七言能寫此時情

비단 펼친 꽃은 나비를 머물게 하고 花鋪露錦留連蝶

버들은 명주를 짜서 꾀꼬리를 붙드네. 柳織燃絲惹絆鶯

좋은 벗 서로 불러 술 취하는 자리에 知己相邀勸醉處

환영(桓榮)도 못 당할 그대 학식 부러워라. 羨君稽古賽桓榮

- 「봄날 시골 정자에서 벗의 시에 답하며(和友人春日遊野亭)」

이 시는 누구의 시에 창화(唱和)한 것인지 명확하지 않다. “양제성(煬帝城)”은 지금의

강소성 양주에 있는데, 수(隋)나라의 2대 황제였던 ‘수양제’ 때 쌓은 성이다. 혹자는

여기서 말하는 벗이 ‘고운(顧雲)’이라 하지만, 최치원이 부러워할 만큼 경전에 해박한

학식을 갖추었던 인물일 것이다. 그런 점에서 볼 때, 당시 그곳에 찾아와 만난 벗은

112 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

‘김인규’로 추정된다.

884년 최치원은 입회남사(入淮南使)로 당나라에 온 김인규(金仁圭)를 만났다. 그들은

회남에서 만나 서로 교감을 나누었다. 이에 최치원은 용단을 내려 17년 동안의 당나라

생활을 청산하고, 그해 10월 김인규와 함께 귀국길에 올랐던 것이다.

그대여 우리 노래 부르고 시나 읊조리며 與君相見且歌吟

한 해의 포부 이루지 못한 것 한탄마세나. 莫恨流年挫壯心

다행히 봄바람이 돌아갈 길 맞아준다면 幸得東風已迎路

꽃피는 좋은 시절엔 계림(雞林)에 도착할걸세. 好花時節到雞林

- 「섣달 그믐날 밤 친구의 시에 답하며(和友人除夜見寄)」

이 시는 최치원이 귀국할 무렵인 884년 섣달 그믐밤에 지은 작품이다. 여기서 벗(友人)은

당나라에 사신의 임무를 띠고 온 김인규(金仁奎)를 일컫는다. 당시 그들은 귀국을 앞두고

당나라에서의 삶을 아쉬워하며 시를 서로 주고 받았다. 이 시는 김인규의 시에 화답한

작품인 것이다.

여기서 최치원은 벗(김인규)에게 서로의 꿈을 이루지 못한 것을 한탄하지 말라고 한다.

앞으로 장래는 봄바람이 길을 맞이하듯 희망이 있기 때문이다. 이를테면 지금은 비록

암울하다 할지라도 봄이 되어 신라에 돌아가면 자신이 다하지 못한 포부를 펼쳐보겠다는

의지가 담겨 있다.

한편, 최치원의 한시 속에는 앞서 언급한 인물들 말고도 선왕의 악관, 그의 친척 등을

대상으로 삼은 작품들이 더러 있다. 먼저, 최치원은 당나라 시절에 만난 선왕의 악관

(樂官)을 만났다.

다음으로, 최치원은 자신의 친척인 아우를 대상으로 작품을 남기고 있다.

구름 덮인 먼 하늘에는 용의 형세가 빼어났고 雲布長天龍勢逸

바람 부는 가을 달밤에 기러기떼 가지런히 날아가네. 風高秋月雁行齊

- 「아우를 보내며(送舍弟嚴府)」

사실 최치원의 가족 관계에 대해서는 제대로 알려진 바 없다. 문헌에 따르면, 그의 친형

(母兄)으로 현준((賢儁), 사촌아우(從弟)로 최서원(崔棲遠)과 최인연(崔仁渷) 등이 언급되고

있다. 이 시는 천재가구(千載佳句)에 실린 작품으로 875년 무렵에 쓴 작품이다. 물론

이를 최서원으로 볼 수 있겠으나, 시의 내용으로 미루어 이 시에서 사촌아우는 최인연으로

추정된다. 왜냐하면 최서원은 최치원과 따로 이별의 정한을 나누지 않았던 까닭이다.

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 113

따라서 최치원이 만나고 헤어졌던 아우는 최인연으로 볼 수 있다.

최치원은 문학, 정치, 사상, 생활 등 신라와 당나라 사이 문화교류의 주역이었다. 시

말해서 최치원은 유학생으로 출발하였지만, 점차적으로 양국 간의 문화가 교차하고 교류

하는 역할을 맡았던 것이다. 최치원의 한시 속에는 벗과 주변 사람들과의 관계를 통해

삶의 의미를 발견하고 있다. 이는 그의 인륜・사회적 교류의 차원에서 여러 인물들에게

영향을 미치고 있는 것이다.

4. 마무리

최치원이 한 세상을 살면서 만난 인물들은 그의 삶과 활동에 여러모로 영향을 미쳤을

것이다. 그런 점에서 최치원의 한시 속에는 여러 인물들이 등장하는데, 이는 그가 동시대를

살아가면서 각별하게 정서적 교감을 나누었던 사람들이다. 특히 최치원은 여러 문사, 관료,

승려, 벗들과 인간관계를 맺었고, 그들과의 교류 체험을 작품으로 남겼던 것이다. 따라서

그의 한시의 특성은 그가 만난 인물들과의 인정(人情)의 세계뿐 아니라 나・당 간의 문화교류

현상을 풀어내고 있다고 하겠다.

지금껏 글쓴이는 최치원의 한시 속에 나타난 인물과 문화교류 현상에 대해 살펴보았다.

이를 위해 최치원이 한시로 형상화한 인물들에 초점을 두고, 그의 학제・학문적 교류,

행정・외교적 교류, 이념・사상적 교류, 그리고 인륜・사회적 교류 체험을 중심으로 따져

보고자 했다.

첫째, 최치원은 당나라 유학시절 7년 동안 학문에 열중하면서 많은 문사들과 교분을

맺었다. 이를테면 오만, 양섬, 전인의, 장교, 오첨, 고운 등과 시적 교감을 나누었던 것이다.

특히 고운은 최치원과 막역한 학문적 교류를 나누었던 문사였다고 하겠다. 따라서 그의

한시 속에는 당시 문사들과의 정서적 교감, 이른바 학제・학문적 교류 체험이 들앉아 있다.

둘째, 최치원은 당나라에서 율수현위 1년, 고변의 종사관 4년의 관직생활을 하면서,

많은 관료들과 교류했다. 이를테면 배찬과 고변, 그리고 우신미와 이전 장관 등과 시적

교감을 나누었던 것이다. 이 가운데 고변은 최치원의 입신과 영달에 큰 영향을 미쳤다고

하겠다. 이렇듯 그의 한시 속에 나타난 관료들은 서로의 친밀감을 확인하는 정신적 기저

에서 행정・외교적 교류의 체험까지 내포하고 있다.

셋째, 최치원은 재당 시절을 거쳐 귀국 이후 신라에서 불사의 저작에 관여하면서, 불교

관련 인물들과도 많은 교류가 있었다. 최치원의 한시 속에는 각별한 승려들과의 정서적

교감, 이른바 이념・사상적 교류 체험이 들앉아 있다. 이를테면 지광, 호원, 희랑 스님을

비롯해 여러 사찰의 승려들과 시적 교감을 나누었던 것이다. 따라서 그의 한시 속에는

114 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

각별한 승려들과의 정서적 교감, 이른바 사상・이념적 교류 체험이 들앉아 있다.

넷째, 최치원은 일생 동안 혈연과 지연으로 맺어진 인물들과도 잦은 교류가 있었다.

특히 최치원의 한시 속에는 벗과 주변 사람들과의 관계를 통해 삶의 의미를 발견하고

있다. 이렇듯 그의 삶과 문장은 인륜・사회적 교류의 차원에서 당대 여러 인물들에게

영향을 미쳤다고 할 수 있다.

최치원은 문학, 정치, 사상, 생활 등 신라와 당나라 사이 문화교류의 주역이었다. 시

말해서 최치원은 유학생으로 출발하였지만, 점차적으로 양국 간의 문화가 교차하고 교류

하는 역할을 맡았던 것이다. 그런 점에서 최치원의 한시에는 인정(人情)의 세계뿐 아니라

문화교류의 현상을 담아내고 있는 것이다. 이렇듯 문장가이자 정치가이며 사상가였던

최치원의 삶은 다양한 인간관계를 통해 학문적, 정치적, 사상적 문화교류로 이어졌을

것이다.

【도 움 글】

1. 기본자료

∙ 최치원, 허경진 옮김, 고운 최치원 시선, 평민사, 1989.

∙ 최치원, 김진영・안영훈 옮김, 고운 최치원 시집, 민속원, 1997.

∙ 최치원, 김수영 편역, 최치원 선집-새벽에 홀로 깨어, 돌베개, 2008.

∙ 최치원, 이상현 옮김, 고운집, 한국고전번역원, 2009.

∙ 최치원, 최광식・최영성 역주, 고운최치원선생문집(상, 하), 고운국제교류사업회, 2016.

∙ 최치원, 최영성 옮김, 최치원 전집 2 고운문집. 아세아문화사, 1998.

∙ 임영주・송성안・한정호 엮음, 최치원이 읊은 시의 향기, 마산문화원, 2015.

2. 참고자료

∙ 고운국제교류사업회, 고운 최치원의 시문학, 문사철, 2011.

∙ 구본기, 「최치원의 시세계」, 한국한시작가연구 1집, 태학사, 1995.

∙ 김동준, 「귀국기 최치원 한시의 자부(自負)와 장심(壯心)에 대하여」, 진단학보

112호, 2011.

∙ 김복순, 「최치원의 해외체험과 문화수용」, 한국문화연구 10집, 2006.

∙ 김은미, 「최치원의 삶과 시적 대응」, 한국문학논충 제67집, 한국문학회, 2014. 8.

∙ 김인종과 여럿, 고운 최치원, 민음사, 1989.

∙ 김중렬, 「나・당 문인의 교류시 연구」, 동양고전연구 제6집, 1996.

| 최치원 한시 속에 나타난 인물과 문화교류의 현상 | 115

∙ 김태호, 「최치원 시의 연구:작시(作詩)의 의식적 경향」, 성균관대학교 박사논문, 2012.

∙ 김혜숙, 「최치원의 시문 연구」, 서울대학교 석사논문, 1981.

∙ 당은평, 「신라 문인 최치원과 당 말 문사의 교유」, 중국의 최치원 연구, 심산,

2009. 891-932쪽.

∙ 방효위, 최치원사상화작품연구, 광릉서사(중국 양주), 2007. 285-289쪽.

∙ 박병선, 「당대 한중문인의 교류에 관한 연구:동국문종 최치원을 중심으로」, 중국어

문학논집 제46호, 2007. 10. 441-469쪽.

∙ 성낙희, 「최치원의 시정신 연구」, 중앙대학교 박사논문, 1986.

∙ 양기선, 고운 최치원 연구, 한불문화출판, 1995.

∙ 엄원대, 「최치원 연구사에 대한 분석」, 고운의 사상과 문학, 파전학국학당, 1997.

∙ 이강옥, 「남북국시대 지식인의 고뇌와 문학 -고운 최치원」, 한국고전문학작가론,

소명, 1998.

∙ 이구의, 최고운 문학 연구, 아세아문화사, 2005. 49-78쪽.

∙ 이복규, 「최치원의 문학사상」, 청람어문교육, 1권 1호, 1988.

∙ 이재운, 최치원 연구, 백산자료원, 1999.

∙ 이정화, 「고운 최치원의 술회시(述懷詩) 연구」, 한국사상과 문화 제28집, 2005.

∙ 이충양, 고대 한・중 교유시, 고려대학교출판부, 2010.

∙ 이황진, 「최치원의 귀국 후 한시 작품 연구」, 한국민족문화, 51집, 부산대 한국민족

문화연구소, 2014. 267-294쪽.

∙ 이황진, 「최치원의 현존시 재고」, 아세아문화연구 29집, 가천대학교 아세아문화

연구소, 2013. 345-346쪽.

∙ 이황진, 「최치원의 재당시기 한시 고찰」, 열상고전연구 37집, 열상고전연구회, 2013.

∙ 장일규, 「신라 말 서해 항로와 최치원의 지방관 활동」, 한국고대사탐구, 19집, 2015.

∙ 장일규, 「최치원 연구의 성과와 전망」, 북악사론 9집, 북악사학회, 2002.

∙ 장일규, 「계원필경집과 최치원의 교유관계」, 민족문화 제34집, 2010.

∙ 조범환, 「최치원의 재당(在唐) 활동과 귀국」, 이화사학연구 33집, 2006.

∙ 조성환, 「최치원의 관직명 고찰」, 고운학보 창간호, 2003.

∙ 진량운, 「‘동방문학의 비조’ 최치원 시론(詩論)」, 중국의 최치원 연구, 시만, 2009, 359쪽.

∙ 최광식・최영성 역주, 고운최치원선생문집(상, 하), 고운국제교류사업회, 2016. 650쪽.

∙ 최병헌, 「고운 최치원 연구의 문제점과 과제」, 원불교사상과 종교문화 21집, 1997.

∙ 최상범 엮음, 고운 최치원의 생애 -시와 문장, 도서출판 문사철, 2013. 227-239쪽.

∙ 하진하, 중국의 최치원 연구, 심산, 2009.

∙ 허권수, 「최치원의 재당 생애에 대한 소고」, 중국어문학 제10집, 영남중국어문학회,

1985.

116 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

주제발표 4

가야산 유람록에 형상된

최치원문화경관 특성

노 성 미(경남대학교 교수)

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 117

가야산 유람록3)에 형상된 최치원문화경관 특성

노 성 미(경남대학교 교수)

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 작품 개관 및 유람의 특징

Ⅲ. 유람록에 형상된 최치원문화경관

1. 홍류동의 명문(銘文)

2. 해인사의 진상전과 학사대

Ⅳ. 마무리

Ⅰ. 머리말

본 연구의 목적은 조선시대 선비들의 가야산 유람록을 개관하고, 유람록에 형상된

최치원문화경관의 특성을 규명하는 것이다. 아울러 가야산 유람록을 통해 조선시대 선비

들의 산수 유람의 풍경을 찾아냄으로써 유산(遊山)의 문화적 정체성을 밝혀보고자 한다.

가야산 경관은 해인사와 홍류동으로 대표되며, 이들 경관은 한시4), 가사5), 기행수필6)

등 다양한 문학 창작의 대상이 되었다. 특히 가야산은 최치원의 행적을 좇아 찾아오거나

아름다운 자연경관을 구경하는 곳으로서 대표적인 명소였다. 이곳은 최치원의 은둔과

천화의 역사7)와 전설을 담고 있어 산수 유람과 함께 최치원이라는 역사적 인물과 대면

하는 공간이 되기도 한다. 가야산을 찾은 유람객은 최치원과 관련된 표지를 확인하고 그

의미를 확인하는 것에 많은 비중을 두고 있다. 또 가야산 유람록에 형상된 경관은 최치원

서사와 상호텍스트가 되어 새로운 경관과 문학을 낳는 모태가 되기도 한다. 따라서 가야산

3) 가야산 유람록은 가야산을 체험한 기행산문을 말한다. 「유가야산록」, 「가야산기」, 「가야산유록기」 등 다양한 이름으로 전하는데,

본고에서는 가야산 유람의 기록이라는 의미가 가장 잘 드러나도록 ‘가야산 유람록’으로 통칭하며 개별 작품을 설명할 때는

작품명을 그대로 쓰기로 한다. 본고의 작품 해석은 문화콘텐츠닷컴 http://www.culturecontent.com의 ‘문화원형백과-유산기‘와

한국고전종합DB http://db.itkc.or.kr/의 번역을 참고하기로 한다.

4) 노성미, 「<제가야산독서당> 차운시 연구」(『한국문학논총』 76, 한국문학회, 2017). 이구의, 「한시에 나타난 가야산의 형상」

(『한국사상과 문화』 70, 한국사상문화학회, 2013) 등 참고.

5) 임기중, 『한국역대가사문학주해연구』(아세아문화사, 2005). 이정옥, 『영남내방가사』(국학자료원, 2003). 한국가사문학관

http://www.gasa.go.kr 등 참고.

6) 아직 발견되지 않은 개인 문집 소재 작품을 고려하지 않더라도 현재까지 조사된 가야산 유람록만 60편 정도에 이른다.

7) 최치원은 신라 효공왕 2년(899년) 11월, 벼슬에 물러나 가야산 해인사로 들어가 은둔했다. 삼국사기에 ‘고운 최치원은

어지러운 세상을 떠나 처자를 데리고 깊숙이 가야산에 들어가서 그의 모형(母兄)인 현준과 그곳 남악사의 정현 스님과 함께

도우(道友)를 맺고 한가히 지내다가 이곳에서 여생을 마쳤다’고 기록하고 있다. 이로써 유람객들에게 가야산을 최치원의 은둔지

이며 종신(終身)로 인식하게 된다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 119

유람록에 형상된 최치원문화경관의 정확한 고증은 최치원 서사의 이해를 위한 중요한

기반이 된다.

본고는 가야산 유람록에 형상된 최치원 유적을 최치원문화경관으로 명명한다. 최치원

유적이 최치원문화경관이 되는 것은 그곳이 최치원의 삶과 관련되는 특별한 경관이며,

최치원을 기억하는 특별한 상황에 놓여있는 경관이기 때문이다. 문화경관에는 기념물,

건물 군집, 유적 등이 속한다. 유네스코에서 정의하는 유적은 인간의 ‘노작’이거나 자연과

인간의 결합된 ‘노작’으로 본다.8) 가야산은 최치원의 가야산 은둔과 선화(仙化)라는 역사적

사건, 경관에 이름을 부여한 구체적 행위, 돌에 시를 새기고 나무를 심은 특별한 상황과

관련됨으로써 최치원문화경관이라는 이름을 부여할 수 있다. 따라서 본 연구에서 사용한

최치원문화경관은 역사적 사건의 유적, 유물, 활동 또는 최치원이라는 인물과 연관된

문화자원의 일체를 의미한다.

본 연구를 통해 최치원문화경관이 최치원의 서사와 어떻게 상호텍스트가 되어 새로운

서사와 새로운 경관을 만들게 되는지 그 상호텍스트성을 규명하기 위한 토대를 마련하고자

한다.

Ⅱ. 작품 개관 및 유람의 특징

조선시대 선비들의 산수 유람은 심신수양의 일환으로 이루어졌다. 그러나 산수를 선택

하는데 있어서는 어떤 특별한 동기가 있었다. 청량산을 유람하는 사람들에게 청량산은

퇴계 이황이요 곧 퇴계의 정신9)이 되었던 것처럼 가야산을 유람하는 사람들에게는 가야산은

고운 최치원의 자취를 순례한다는 의식이 깔려 있다. 가야산 유람록을 통해서 선비들의

산수 유람과 유람록의 창작은 그들의 문화적 자부심이며 하나의 문화적 관습이었음을 알

수 있다.

여문화의 「유가야산록」에 “서쪽 협문(夾門)을 나와 학사대에 오르니 원근의 벗들이

점차로 모여들어 이야기를 나누었다... 피곤하면 문득 쉬고, 쉬고 나면 반드시 둥글게 둘러

앉아 산수를 평가하였다.”고 했고, 이명범의 「가야산유록기」에 “유람을 기록하는 문장에

대해서는 벗 노자능이 크게 선창하고 내가 이어 가다듬었다. 뒷사람이 보면 그 반드시

8) 손호기, 「문화경관 유형에 따른 관광영향과 보전의식」, 경북대학교 조경학 박사학위논문, 2007. 12, pp.8-12, 참고.

9) 퇴계는 청량산에서 과거 공부를 했으며 어려서부터 시작하여 49년 동안 청량산을 오르내렸다. 그가 직접 청량산 유람록을

쓰지는 않았지만 주세붕의 「유청량산록」의 발문을 쓰면서 청량산을 ‘吾家山’이라 불렀고, ‘淸凉山人’이라는 호를 쓰기도 했다.

그의 청량산에 대한 애호의 정도는 대단해서 그의 사후 제자들과 후학들의 청량산 순례가 이어졌으며 청량산 유람록 창작

또한 계속되었다. ; 청량산박물관 엮음, 『옛 선비들의 청량산 유람록 1,2,3』, 2007, 2009, 2012, 민속원. 우응순, 「창량산

유산문학에 나타난 공간인식과 그 변모 양상-주세붕과 이황을 중심으로」, 『어문연구』 34-3, 한국어문교육회, 2006, 참고.

120 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

소금강의 선유록(仙遊錄)이라고 할 것이다.”고 했다. 이들에서 보듯이 자신들의 산수

유람에 대한 집단 평가를 하거나 유람록을 적어 서로 소리 내어 읽기도 하는 등 유람과

유람록 창작은 한 짝을 이루어 선비들의 문화적 자긍심을 고취하는 역할을 했던 것으로

보인다.

아아, 세상의 일이 변화가 많아 헤어지고 만남이 일정함이 없는데, 다른 날 다시 가야산을

유람하려 해도 진실로 기약하기가 쉽지 않을 것이다. 지금부터 뒤에 또한 어찌 이번

모임에 모인 사람들이 다 모이는 것을 보장하겠는가. 이에 성명을 죽 써서 수창시로

항목을 지어 후일의 명목을 삼고자 한다. 같이 놀러갔던 이들이 또한 나에게 명하여

서문을 쓰게 하니 드디어 이것으로써 『동유록(同遊錄)』을 만들었다.(허돈, 1625)

허돈(1586-1632)은 함께 가야산을 유람했던 사람들의 글을 모아 『동유록(同遊錄)』을

만들었고, 독서를 통해 산수를 유람하는 『와유록(臥遊錄)』10)과 같은 기행문 선집이 출판

되기도 한 것은 이 시대 선비들의 산수 유람을 촉진하고 유람록을 다투어 쓰게 하는11)

동기가 되었던 것으로 보인다. 또한 김종직, 김일손부터 시작해서 사림들이 산수를 유람

하고 유람기록을 남기는 풍토는 16세기 재지사림(在地士林)이 중심이 되어 본격적인

지방문화 시대를 열면서 성행하였다.12) 그리고 여정은 혼자보다는 여럿이 동행하는 경우가

대부분이며, 학연, 지연, 혈연 등으로 이루어진 동유(同遊)인 경우가 많다.

마침 어떤 일로 성주와 칠곡의 사우들이 회연서원에 많이 모였다. 모이는 가운데 가야산을

돌아보고픈 생각이 났다.(정위, 1781)

백부께서 고을 자택으로부터 서찰 한 통을 가지고 오셨다...그 편지의 대략을 말하면

‘지금 이렇게 바지를 걷고 행차하여 가야산으로 발걸음을 옮겨서...그대는 마땅히 골짜기

아래 천석지간에서 나를 기다려야 하지 않겠는가.’ 하는 것이었다.(문해구, 1803)

임진년 봄에 나의 벗 이창산이 가야산의 상봉에 올라 유람하려는 마음으로 여러 번

편지를 써서 나에게 보냈다... 4월 4일에 또 편지를 보내 나를 초청하였다. 대개 이번 산에

10) 여조겸이 편찬한 『와유록』을 허균(1569~1618)이 구한 이후, 조선시대에는 이 이름으로 기행문 선집이 많이 편찬되었다. 조선중

기 이후 김종직(1431-1492)의 『유두류록』, 홍백창(1702-1742)의 『동유실기』 등과 같이 하나의 산을 유람한 기록이 단행본으

로 편집되어 널리 읽혔고, 홍인우(1515-1554)의 『관동일록』과 성해응(1760-1839)의 『동국명산기』 등은 산과 명승에 관한

인문지리서의 성격을 지닌다. 또 『와유록』이나 정원림(1731-1800)의 『동국산수기』와 같은 유산기 선집까지 출판되었다.

이에 대해서는 이종묵, 「조선시대 와유문화(臥遊文化) 연구」, 『진단학보』 98, 진단학회, 2004, 참조.

11) 죽헌 위계창(1861-1943)이 「가야산기」를 쓰면서 미수 허 목(1595-1682)의 「가야산기」를 그대로 베낀 것이나, 농곡 김명

범(1730-1808)이 「가야산유록기」의 말미에 “유람록을 기록하는 문장에 대해서는 벗 노자능이 크게 선창하고 내가 이어 가다듬었

다. 뒷사람들이 보면 반드시 소금강의 선유록이라고 할 것이다.”라고 한 것 등을 볼 때 유람에는 유람록이라는 과제가 따라 다녔

던 것으로 보인다.

12) 우응순(2006), p.428

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 121

오른다는 약속은 이번 봄에 처음 있던 것이 아니고 실로 십 수 년 전부터 쌓여왔던 것

이다.(하석홍, 1832)

이와 같이 가야산 유람은 동학들과 함께 떠나고 싶었던 꿈이었으며, 동류들의 초청에

응하여 이루어지기도 하고, 타지로부터 오는 사람을 안내하기 위해 이루어지기도 했다.

또 여정의 중간에서 다른 사람들과 합류하기도 하는 등 집단적인 유람 형태가 많다.

이것은 당시 유람의 풍속을 보여주는 것이며 그만큼 선비들의 산수 유람이 성행했음을

알 수 있다.

이러한 풍토는 퇴계 이황이 「유소백산록」(1549)에서 “내가 본 것을 차례대로 엮고 또

기록하는 것은 훗날에 이 산을 유람하는 자들이 나의 글을 읽고 느끼는 점이 있게 하기

위해서이니, 이 또한 내가 주세붕 선생의 글을 읽고 느낀 것과도 같은 것이 아니겠는가.”라고

했는데, 이것은 유람록 창작의 관습을 단적으로 보여주는 예이다.

가야산 유람록의 창작은 조선시대 산수유기의 풍성함과 시대를 같이 한다. 조선 전기에

등장하여 조선 중기에 이르러 개화한 유람록은 새로운 서술체계와 산수유관을 바탕으로

만들어진 독특한 산문양식이다. 지리산, 청량산, 가야산 등은 영남에 근거지를 두고 활동한

영남사림들의 정신적 터전이 되었고, 이를 중심으로 한 영남권 신진사류 더 나아가 사림들에

의해 본격적으로 창작되었다13). 정우락14)은 16세기 이후 이황과 조식을 중심으로 학단이

형성되면서 영남학파의 성립을 보게 되는데, 이에 따라 이황이 유람했던 청량산과 조식이

유람했던 지리산이 그 제자들에 의해 스승의 자취를 따라 밟으며 진리를 구하는 하나의

수도장으로 기능하였고, 이에 따라 많은 유산록이 생산되었다고 했다. 가야산 유람의

특수성은 이들 산이 갖는 상징성과 나란히 검토될 필요가 있다.

산수 유람과 유람록의 창작뿐만 아니라 유람의 행장에 있어서도 전 시대를 답습을

발견할 수 있다. 한강 정구는 「유가야산록」에서 “이렇게 하고 보니 중국 송나라 심괄(沈括)이

유람할 때 갖추었던 것에 비교해보아도 더 간단하다.”고 했다. 이것은 유람을 위해 행장을

꾸리는 순간부터 앞 시대 여행자들의 관습을 따르려는 태도를 보인 것이다. 그러므로

조선시대 선비들은 여행에 임하는 마음자세, 행장, 여행일기의 기록은 문학뿐만 아니라

풍속의 역사로서도 귀중한 자료가 된다. 유람록에 나타난 주요 관심을 다음과 같이 정리

된다.

13) 유산기 창작의 1차적 배경은 여말선초 사대부들의 의식과 대자연관에 있다. 또 세종대부터 진행된 팔도지리지의 편찬,

『동국여지승람』과 같은 인문지리지의 편찬이 유산기 성립이라는 당대의 사회 문화사적 흐름을 주도했다. 이에 대해서는

이혜순・정하영 외 공저, 『조선중기의 유산기 문학』, 집문당, 1997, pp.14-27, 참고.

14) 정우락, 「조선중기 강안지역의 문학 활동과 그 성격-낙동강 중류지역을 중심으로 한 하나의 시론」, 『한국학논집』 40, 계명

대학교 한국학연구소, 2010, 참고.

122 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

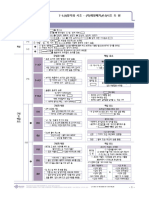

<표 1> 가야산 유람록 개관 ○ 『해인사 사적』 소재 경관, △ 기타 경관

연대 작품(저자, 연도) 최치원문화경관

○홍류동, 무릉교

1400 가야산해인사조현당기(김일손,1490)

△치원대, 독서당

○홍류동, 자필암, 취적봉, 광풍뢰,

1500 유가야산록(정구, 1579) 제월담, 분옥폭포, 완재암, 학사대

△고운 제시석

○무릉교, 홍류동, 자필암, 취적봉,

음풍뢰, 완재암, 제월담, 광풍뢰,

가야록(이중무, 1625)/ 유가야산기(허돈, 1625)/ 가야산기(허목,

분옥폭, 낙화담, 첩석대, 칠성대,

1600 164?)/ 유가야산기(조근, 1664)/ 유가야산록(신필청, 1681)/

학사대,

유가야산기(이시선, 1696)

△고운 제시석, 회선암, 우비정, 유상곡수,

수식송, 회화나무, 청량암

유가야산록(여문화, 1705)/ 유가야산기(권섭, 1711)/ 유가야기(유

척기, 1712)/ 가야산기(이만부, 172?)/ 유가야기(남유상, 1720)/ ○무릉교, 홍류동, 칠성대, 음풍뢰,

가야산록(정식, 1725)/ 남유기(김도수, 1727)/ 동유록(안덕문, 제월담, 광풍뢰, 첩석대, 취적봉,

1743)/ 유가야산록(최흥원, 1757)/ 유가야산록(이기, 1759)/ 유 낙화담, 분옥폭, 자필암, 완재암,

1700

가야산기(김상정, 177?)/ 가야산유록기(김명범, 178?)/ 유가야산 학사대,

기(정위, 1781)/ 가야산기(이덕무, 1782)/ 가야동유(이만운, △고운 제시석, 우암 제시석, 진상전,

1786)/ 가야산기(이의숙, 179?)/ 유가야록(하진태, 1790)/ 유가 최치원 영정, 수식송, 유상곡수

야수도산록(도우경, 1795)

가야산기(위계창, 18??)/ 유가야산록(이만성, 18??)/ 유가야산록 ○무릉교, 칠성대, 홍류동, 취적봉,

(문해구, 1803)/ 가야산산수기(성해응, 182?)/ 유가야산록(이호윤, 자필암, 낙화담, 광풍뢰, 제월담,

182?)/ 가야유기(문정유, 1821)/ 유가야산록(하석홍, 1832)/ 유 완재암, 분옥폭, 음풍뢰, 첩석대,

1800 가야산기(김익동, 1841)/ 입가야산기(신석우, 1856)/ 남유가야산기 학사대

(김문호, 1872)/ 가야산기(송병선, 1872)/ 가야일기(이승희, △우암 제시석, 홍류정, 농산정, 최치원

1883)/ 유가야산록(박근욱, 1885)/ 가야산기(위계창, 189?)/ 유 노닐던 굴, 최치원이 심은 해체,

가야산기(이병규, 1895) 우비정, 수식송

○칠성대, 홍류동, 자필암, 음풍뢰,

지리산유상록(김회석, 1902)/ 두류산기(최익현, 1902)/ 입가야산기

취적봉, 완재암, 광풍뢰, 제월담,

1900 (이규준, 1909)/ 유가야산기(이종익, 1932)/ 유가야산기(권용현,

본옥폭, 낙화담, 첩석대

1940)

△문창후 영당, 농산정

유람록에 형상된 최치원문화경관은 『해인사사적』에서 정리하고 있는 최치원 사적

목록이 시대마다 다 보인다. 그러나 고운 제시석의 존재와 마멸되고 소멸되고 우암 제시석이

만들어지는 과정이 나타난다. 또 최치원 영정이 모셔진 진상전은 1700년대의 유람록에만

보인다. 1900년대에 이르면 해인사 경내의 경관은 더 이상 주목받지 못하고 있음을 알

수 있다.가야산 유람록의 특징을 살펴보기로 한다.

첫째, 유람록에는 가야산을 대하는 유람자의 태도가 잘 나타나 있다. 그 태도는 앞

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 123

시대의 유람록을 전범으로 하여 지속적으로 되풀이 된다. 『와유록 목록』15)에는 김일손의

「가야산해인사조현당기」(1490), 정구의 「유가야산록」(1579), 조근의 「유가야산기」(1664),

남유상의 「유가야기」(1720) 네 편이 들어있다. 이들은 각 시대를 대표하여 선집된 것으로

보인다. 현재까지 알려진 최초의 가야산 유람록은 김일손의 글인데, 해인사 조현당(釣賢堂)의

기문을 적게 된 내력이 기록되어 있고, 가야산 여정과 유람하면서 겪은 일16)을 시간의

순차에 따라 적은 전형적인 기행문이다.

문창후(文昌侯) 최치원이 당나라로부터 돌아와 신라 말의 세태에 뜻을 잃었다. 그가

아름다운 산과 좋은 물을 찾아 지나간 곳은 한 두 곳이 아닌데 그가 죽은 곳은 바로

가야산이니 바로 이 산이다. 반드시 어떤 것보다도 뛰어난 기이한 경치에 숨은 신선이

머무르는 곳이 있을 것이다. 문창후의 백대의 뒤에 또한 반드시 세속을 떠난 높은 선비가

그 사이에서 살면서 그 이름을 숨긴 자가 있을 것이다. 이에 한 번 유람하면서 그 사람들을

찾아보려고 한다.(김일손, 1490)

김일손의 가야산 유람의 목적은 신선이 사는 기이한 경치를 보고 최치원과 같은 ‘세속을

떠난 높은 선비’를 찾는 것이다. 그의 유람은 최치원이 머무른 곳을 찾아가는 것이며,

세속을 떠난 높은 선비의 흔적을 더듬어가는 것이라는 생각이 담겨있다. 김일손과 나발

화상의 대화에서 ‘釣賢’의 의미에 대해 나누는 대화는 작가가 가야산의 가치를 어디에서

찾으려 하는지 분명히 보여준다.

이른바 현(賢)이라는 것은 지금의 현을 말하는 것이 아니라 바로 옛날의 현을 말하는

것이다. 벼슬길에서 이름을 날리는 현이 아니라, 맑은 마음으로 도를 사모하는 현이다.

멀리 말하자면, 호계(虎溪)의 삼소(三笑) 가운데 원량(元亮) 도잠(陶潛)이 들어갈 것이다.

(중략) 고운은 신라의 현인이 아닌가? 이른바 ‘현’이라는 것은 지금의 이른바 현자를

이르는 것이 아니다. 홀로 즐기는 삼십 년간 세상에 원량과 고운이 없는 것을 슬퍼하였으니,

나의 즐거움은 깊은 산에서 긴 세월 홀로 하는 것으로 더불어 같이 할 자가 없다.(김일손,

1490)

나발화상이 그의 집 이름을 조현당이라고 짓겠다는 뜻을 김일손에게 설명한 것이다.

유람록의 서두에 작가는 최치원과 같은 현인의 흔적을 찾아 나섰다고 했고, 나발화상은

최치원과 같은 현인을 한 시대에 같이 만나지 못함을 아쉬워하고 있다. 결국 두 사람의

15) 『와유록 목록』은 아사미 린타로(淺見倫太郞)(1868-1943)가 조선시대 기행문 선집인 『와유록(臥遊錄)』의 목록을 따로 필사한

책이다. 이들 관계에 대해서는 이종묵, 「조선시대 와유문화(臥遊文化) 연구」, 『진단학보』 98, 2004, 참고.

16) 유람에 동참한 김대유, 송구보, 이호원, 송시숙, 하응기 등을 차례로 만나는 과정, 조현당 기문을 부탁한 나발화상과 나눈

대화 등이 자세히 기록되어 있다.

124 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

말을 통해 가야산은 최치원 현인의 은둔 장소로서 가치가 있음을 드러내고 있다. 이러한

태도는 이후 가야산 유람을 하는 사람들의 태도에 영향을 미치고 유람록의 창작에 있어서

하나의 전범17)이 되었을 것으로 보인다.

김명범의 「가야산유록기」에는 “매번 봄에 연분홍 꽃이 필 때나 가을에 붉게 단풍이

들 때 시인이나 문사들이 지팡이를 짚고 이곳에 유람하는데, 발자국이 서로 이어지고

어깨가 서로 맞닿을 정도로 사람들이 많다.”고 하였고, 하진태의 「유가야록」에는 “대개

그 산수의 아름다움과 건축, 새겨진 제명의 교묘함은 천하에 보기 드문 것으로서, 문장에

조예가 있고 성품이 호쾌한 선비나 맑고 기이한 것과 예스러운 괴이함을 숭상하는 자들이

옷을 걷고 구경하지 않는 자가 없다.”고 하였다. 이들을 통해 당시 가야산에 대한 선비들의

애호 정도를 알 수 있다. 따라서 선비들의 가야산 유람은 최치원의 삶의 가치를 환기하여

오늘의 자신을 밝혀보는 인문여행으로서의 의미가 있었던 것이다.

둘째, 가야산 유람록에는 당시 유람객의 여정, 음식, 행장, 유람에서 겪은 사건 등이

시간적 순차를 따라 표현되어 있다.

쌀 한 자루, 술 한 통, 반찬 한 소쿠리, 과일 한 바구니로 행장을 꾸리고, 책으로는

『근사록』 한 권과 『남악창수』만을 챙겼다...점심을 조금 먹으면서 술 한 잔을 곁들여

마시고 있었는데, 동자 배협이 쌀가루를 권하여 그것도 먹었다...작은 죽통을 나에게

올렸다...통을 열어보니 찐 밤을 찧어서는 꿀에 버무려 환을 만든 것이었다. 하지만 여러 날

동안 감싸고 다닌 탓에 푸른곰팡이가 떠서 그릇에 가득하고 쉰 냄새는 코를 찔러 얼굴을

가까이 댈 수 없을 정도였다.(정구, 1579)

유람에 앞서 여정에 필요한 먹거리를 어떻게 준비하고 감당했는지 알 수 있는 대목이다.

한강 정구는 9월 10일에 출발하여 24일에 집으로 돌아오기까지 14일 동안의 여정을

일기형식으로 자세히 기록했다. 음식, 행장뿐만 아니라 틈틈이 읽을 책까지 챙겼다. 여정의

도중에 『근사록』의 독서일기도 빠뜨리지 않았다. “힘이 거의 다하고 숨이 끊어질듯 하여

고르지 않은 돌 위에 앉아 뻣뻣한 시체처럼 누웠다. 겸숙이 전대에서 대추와 밤 호두 등의

과일을 꺼내 나누어 주어 허기를 면했다. 갑자기 생기가 나서 앉아서 눈을 뜨니 마음이

한결 나았다.”(여문화, 1705)와 같이 휴대한 음식을 소개하고 있다. 또 “저녁을 마친 후

승려가 송엽차(松葉茶)를 내왔는데, 큰 사발 하나를 다 마시자 자못 매운 훈채의 기운을

씻어내는 듯했다.”(이종무, 1625)고 하여 스님들이 절간에서 마시는 ‘송엽차’도 소개된다.

17) 이것은 청량산을 대상으로 한 최초의 유산기인 주세붕(1495-1554)의 「유청량산록」이 창량산 유산과 유산문학의 전범을 만든

것과 같은 현상이다. 김일손과 정구의 가야산 유람록은 후배 선비들의 가야산 유람을 촉진하는데 그치지 않고 유람록을

창작하게 하는 추진체가 되었다고 본다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 125

음식뿐만 아니라 행장을 어떻게 꾸렸는지도 보여준다. “말몰이꾼 귀계에게는 노새를

채찍질하게 하고, 동자 봉삼에게는 싣고 갈 짐을 갖추게 하여, 시통(詩筒), 술병, 붓과

연적, 종이와 먹, 침구와 패랭이 등을 다 들게 하였다.”(하진태, 1790)와 같이 말에 짐을

싣고 시중들을 대동하는 것, 침구나 패랭이 등의 구체적인 행장 목록이 등장하는 것이

흥미롭다.

또 유람록에는 어떤 형식으로 산행을 감당했는지 보여주는 기록들이 있다.

2,3리를 가니 해인사 중 서너 명이 동네 아이 6,7명을 데리고 가마를 메고 와서 기다리고

있었다. 가마를 타고 2,3리를 가니 다시 마을 하나가 있는데 여기도 말정촌이라 하였다.

4,5명이 횃불을 들어 길을 인도한다. 가마를 멘 사람들은 시내를 건너뛰고 돌길을 가는데

원숭이보다도 민첩하다....10리쯤 가니 절에서 중 15,16명이 횃불을 들고 마중 나오는데

멀어서 반딧불 같았다. 절에 도착하여 궁현당(窮玄堂)에서 쉬는데 중이 꿀물과 산자(饊子)와

대추・감 따위를 내왔으며 다시 저녁밥을 주었다. 밥상에는 석이버섯・도라지・아욱・녹각채

(鹿角菜)가 있는데 모두 맛이 있었다.(이덕무, 1782)

이덕무18)의 「가야산기」는 벼슬아치들이 유람할 때 해인사 스님들의 시중, 절의 접대

음식 등에 대해 자세히 보여준다. 이덕무가 가야산을 유람한 시기는 그가 사근도찰방

(沙斤道察訪) 재임시로 보인다. 사근도는 조선시대 경상도 함양의 사근역을 중심으로 한

역도(驛道)이다. 관할 범위는 함양-산청-단성-진주-하동-남해, 산청-삼가 등으로 이어지는

역로이다. 이 역도는 1894년 갑오경장 때까지 존속하였다.19) 당시 해인사에서 이덕무를

맞이하는 접빈 의례는 대단했다. “새벽밥을 먹은 후에 건장한 한 화상으로 하여금 점심

밥 상자를 짊어지고 앞에서 인도하게 하였다.”(이종무, 1625), “우리들 아홉 사람은 짚신을

신고 명아주 지팡이를 잡고 갈 길을 정하였다. 한 명의 승려가 점심을 준비하고 술병을

짊어졌다.”(정위, 1781), “저녁 식사 후에 함께 노니는데 취승이란 승려가 술을 준비해서

정성껏 대접했다.”(문해구, 1803)에서 보듯이 유람객들 중에 관리 또는 지체 높은 인물이

있을 때는 해인사 승려들의 노역이 동원되었던 것을 알 수 있다.

해가 기울 무렵 해인사로 향했는데, 저녁이 되어 어두워서야 무릉교 밖에 다다랐다.

견여를 타고 횃불을 밝히고 홍류동으로 들어갔다...삼문을 지나 법당 앞에 이르러 견여를

세우니 날이 밝았다...나는 모든 만류에 대꾸하지 않고 재빨리 견여에 앉았다. 그러자 다른

18) 이덕무는 1779년(39세)에 규장각 초대 검서관으로 발탁되었다. 정조의 신임을 받아 1781년 내각검서관, 사도시주부, 사근

도찰방, 광흥창주부, 적성현감 등을 거쳐 1791년 사옹원주부가 되었다. 그가 가야산을 유람했을 당시 해인사의 접빈 형태를

보면 당시 그의 정치적 위상을 알 수 있다.

19) 한국학중앙연구원, 한국민족문화대백과 http://encykorea.aks.ac.kr 참고

126 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

사람들도 견여에 앉았다. 앞서서 15,6리를 가서 숲 사이를 바라보니 점차 푸른 봉우리들이

번갈아 솟아올랐다. 가마를 메는 사람들을 훔쳐보니 미안한 생각이 들어 내려서 가자고

말하려고 했다. 상솔에 이르러 견여에서 내려 걸어갔다.(김상정: 1722-1788)

늦은 시간 횃불을 들고 방문객을 맞이하는 풍경이 고스란히 담겨있다. 15,6리를 여러

선비들이 견여를 타고 가고 있고 그 견여마다 몇 명씩의 가마꾼이 따른다. 스스로 그들의

노역에 대해 ‘미안한 생각’이 들었지만 자신들의 편안함을 위해 짐짓 모른 채 하는 선비들의

이기심을 드러내기도 한다. “옷과 관을 풀어헤치고 각각 소매의 수건으로 상투를 묶고

죽장을 고쳐들고 짚신을 신고서 곧바로 봉천대에 올랐다...사람이 모두 버선과 신발을 벗고

나무를 잡고 벼랑을 따라 힘겹게 올랐다.”(하석홍, 1832) 같이 산을 오르는 선비들의

행장을 자세히 그리는 부분도 많이 보인다.

셋째, 가야산 유람록은 최치원문화경관을 마주한 시점에서 역사인물 최치원의 삶, 특히

그의 정치적 선택과 가야산 은둔에 대한 논평을 담아내고 있다.

고운 최치원은 빼어나고 위대한 사람이다...스스로 대우 받지 못함을 한탄하고 드디어

초연히 세속을 벗어나 그 자취를 감추어버렸으니, 그의 풍격은 비록 신선 속의 사람이라

고 하여도 틀린 말이 아니다...고운이 세상을 떠나 숨어 버렸다는 비난은 사정을 하소연

하려 함일 것이다. 이윽고 한 잔의 술을 들어 고운을 위로하였다.(김도수, 1727)

골짜기는 넓고 밝아서 사람의 연기가 저 멀리서 넘보지 못하니, 의심컨대 고운 최치원이

벼슬을 버리고 석실에서 도끼자루 썩는 줄 모르고 붉은 노을을 가리키는 것을 상상하면서

볼 수 있을 것 같으니, 참으로 동양의 제일가는 골짜기다...아름다운 화원을 떠나니 갑자기

더러운 구역으로 들어갔는데, 아름다운 경치와 기이한 유람이 모두 꿈속으로 떨어지고

말았다. 하루 안에 신선과 범인의 세계가 구별되니 밤에 밤을 자도 마음이 남았다.(하석홍,

1832)

가야산을 유람하는 사람은 최치원의 은둔처를 순례한다는 의식이 전제되어 있다. 그들은

경관을 마주대하고 최치원의 은둔에 대한 각자의 논평을 드러내고 있다. 최치원이 불가에

의탁한 것을 이단의 가르침에 빠진 것으로 비난하는 경우도 있지만 대부분 세속을 벗어난

초월로 인식20)하고 있다. 그래서 가야산은 신선과 범인이 사는 영역으로서 골자기 밖의

속세와 구분되는 별천지로 해석된다. 이것은 최치원의 가야산 은둔이라는 역사적 사건과

20) 이구의(2013)는 한시 속에 나타난 가야산의 형상을 초탈, 교유, 명승, 도학의 장으로 나누어 분석하였다. 그 중에서 탈속(脫俗)

의 장으로서의 가야산을 다룬 것이 가장 많다고 했다. 이는 최치원의 은둔을 세속적 명리를 초월한 삶으로 평가한 것이다.

그러기에 시적 자아는 가야산에서 현실의 고단함에 속박된 자신을 돌아보면서 최치원을 동경하고 그리워하는 태도를 가지는

것이다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 127

선화(仙化) 전설에 기대고 있다. “이 산에 유람한 대가로는 문창후 최치원이 있으며,

출가하여 이 산에 거한 자로는 순흥, 이정, 희랑 등의 승려가 있다. 그러므로 진실로

명리의 길에 뜻을 두지 않는 자나 더러운 세속에서 벗어나지 않는 자는 또한 그 지경을

구경하여 그 정취를 얻을 수 없다.”(하진태, 1790), “세속에서는 전하기를, 고운 최치원이

누런 잎과 푸른 솔의 조짐을 알고, 이 산에 은거하였다가 신선이 되어 하늘로 올라갔다고

한다. 이 말이 비록 상고할 길이 없어 믿을 수가 없지만 산의 신령스러움을 절로 미루어

상상할 만하다.”(이병규, 1895)고 하였다. 또 “이제 72살에 이르러 비로소 6,70리의

신비스런 산들을 구경하니 헛된 부담을 면하게 되었다. 오호라. 신선의 풍류를 늦게나마

하였구나.”이시선(1696)21)라고 하여 삶을 마감하는 노년의 과제로 신선의 풍류를 접하는

것으로 생각하는 태도도 볼 수 있다.

좌우의 봉우리가 어른거리는 것이 마치 신선의 영혼이 흔들거리는 것 같았다. 내가 이에

엄숙해지면서 두려워하여 동행을 돌아보며, “어제 소학당에서 내가 어찌하여 최 선생을

비방하였던가? 선생은 신선이니 이번 여행을 방해하여 승경을 두루 보지 못하게 할까

두렵다.”라고 하니, 동행이, “겨우 골짜기 입구에 들어왔는데 급하게 항복을 하니 어찌

그리 겁이 많은가?” 라고 하자 일행이 모두 크게 웃었다.(이호윤, 1777-1830)

이호윤의 경우는 골자기에 들어서기 전에 최치원을 비판했다. 그러다가 가야산 골짜기에

접어들어 승경을 접하게 되자 마음이 엄숙해지면서 최치원에 대한 다른 태도를 보인다.

그는 혹시 어젯밤에 최치원을 비판한 자신의 죄로 인해 선경을 제대로 볼 수 없게 되지나

않을까 노심초사하고 있다. 이러한 태도는 가야산 골짜기의 주인은 최치원이며, 유람객이

세속적 욕망을 벗어나야만 제대로 그 경지를 이해할 수 있는 곳으로 생각한 것이다. 즉,

가야산은 최치원의 은둔이 갖는 의미를 환기하는 장소22)로 인식되었다.

유람록의 대부분은 최치원문화경관을 매개로 하여 유람의 의미를 드러내고 있다. 그러나

이규준(1909)23)의 유람록은 형식면에서 독특하다. 이 작품은 서술의 대부분이 대화체

21) 이시선은 1685년에 「유속리산기」, 1686년에 관동(關東)의 금강산, 백두산, 묘향산, 구월산을 유람하고 「관동록」을 짓고

1696년 72세의 나이에 가야산을 유람하고 「유가야산기」를 지었다. 그는 만년에 가야산을 유람함으로써 일생의 소회를 다

해소한 것으로 생각했다.

22) 이러한 태도는 조선 후기 여성들의 가야산 기행가사에도 나타난다. <가야희인곡>의 “최고운애 노든자최 홍유동이 여기로다

무러보자 홍류동아 고금일을 뉘알리요/ 고은선생 어대가고 비인정자 날앗든고 신선대여 가신후에 언제다시 오셧든야/ 나도

여기 왓드락고 부대함개 일너다오”에서 작가는 최치원의 종신을 선화로 해석하고 있다. 그리고 홍류동을 최치원과 소통하는

장소로 인식하고 있음을 알 수 있다. 이러한 태도는 최치원문화경관으로서의 가야산이 일반적인 인식이었음을 말한다. 여성의

가야산 기행가사에 대해서는 최은숙, 「가야산 기행가사의 작품 양상과 표현방식」, 『온지논총』 41, 2014, 참고.

23) “다전(茶田)에 이르러 참찬(參贊) 면우 곽종석을 찾아보았다. 면우는 치포관을 하고 건을 쓰지 않았다. 일어나 읍을 하며,

“병이 나서 예를 차리지 못합니다.”라고 말하였다. 내가 “선생님은 무슨 병입니까?”라고 하자 “어찌할 수 없는 병입니다.”라고

하였다. “선생님은 시절의 흐름에 병이 걸린 것입니까?”라고 하며 학문의 세태에 대해 나눈 두 사람의 대화체 형식으로

구성된 독특한 유람록이다.

128 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

형식이다. 새로운 학문이 세력을 떨치고 옛 학문을 배울 수 없는 세태, 사사로이 학문을

하려면 훈장을 벌주기 때문에 혼자 공부하기의 어려움 등 당시 변화하는 학문의 세태를

기록하고 있다. 서술적인 면에서도 작가 이규준이 가야산 여행의 끝에 곽종석을 방문하여

동양과 서양의 지구에 대한 이론의 차이, 기호학과 영남학의 차이 등에 대해 논하는

현학적 대화 형식으로 되어 있어 유람록의 새로운 형식을 보여준다.

이외에도 유람록에서는 골짜기의 돌에 이름이나 시를 새기는 유람의 관습도 기록하고

있다. “이사온에게 이름 세 글자를 쓰게 하고 곧바로 석공에게 명하여 홍류동 최치원이

시를 지은 곳에 새기게 하였다. 석공은 승려 준화이다...석공에게 세 글자의 값으로 동전

5개를 주었다.”하진태(1790)라고 한 것과 김상정(1722-1788)이 “내가 바야흐로 낙화담에

이르렀을 때, 승려가 이름을 새길 것이냐고 묻기에, 내가 좌우의 암벽을 가리키며 웃으면서

말하기를, “여기에 어찌 이름을 새길 아주 작은 틈이 있겠는가...마침내 이름을 새기지

않았다.”고 한 것이 그것이다. 정식(1725)은 ‘해환’이라는 각승의 이름까지 소개했다. 이들

기록을 통해 해인사에는 석각을 전문으로 하는 승려가 있었으며, 바위에 글자를 새기는

유람의 관습24)이 있었고, 그 관습에 대한 찬・반의 의견이 있었음도 알 수 있다. 이러한

관습으로 인하여 이호윤(1777-1830)은 “한 모퉁이를 돌아 나가자 겹겹이 쌓인 돌 표면은

모두 청운의 귀한 객이 이름을 새기고 쓴 것이었다. 이것이 이른바 ‘돌 면에 조정 인물의

반이 다 있다’ 라는 것이다.”고 했다. 유람하는 사람마다, 힘 있는 조정의 관리마다 이곳에

이름을 새기고 자신의 유람을 확인하려 했음을 말한다. 이들 행위는 홍류동의 경관 속에

자신의 기록을 얹음으로써 최치원과 자신을 동화하고자 하는 유람객의 태도를 보여주는

것이다.

Ⅲ. 유람록에 형상된 최치원문화경관

가야산 유람은 아름다운 경치를 찾아 떠나는 산수 유람인 동시에 역사인물 최치원을

대면하는 의미가 있다. 따라서 유람록에는 최치원문화경관에 대한 관심이 가장 많고 그

각각의 경관이 갖는 의미를 확인하려 하고 있다. 그 중에도 최치원의 제시석이 있는

홍류동과 학사대가 있는 해인사가 중심을 이룬다. 『해인사사적』에 정리된 목록을 중심으로

최치원문화경관의 구체적 현황을 살펴보기로 한다. 이를 통해 경관의 생성, 변형, 소멸

등의 과정을 확인할 수 있다.

24) 유척기의 「유가야산기」(1712)에 보면 승려에게 부탁하여 불상을 모시는 진상전 안의 기둥에까지 이름을 새긴 것을 볼 수

있다. 당시 선비들이 자신의 이름을 새기는 데 얼마나 집착했는지 알 수 있는 단적인 예라 하겠다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 129

홍류동의 최치원문화경관은 돌에 새긴 글(銘文)로 대표된다.

<표 2> 홍류동 최치원문화경관 위치

1. 홍류동의 명문(銘文)

가야산 유람록에 가장 많이 등장하는 장소가 홍류동이다. 이곳은 최치원의 은둔시인

<제가야산독서당>이 새겨진 제시석(題詩石)이 있기 때문이다. 유람객은 이 시석을 통해

최치원의 가야산 은둔의 의미를 해석했고 자신들이 이곳을 찾은 의미를 확인하려고 했다.

따라서 이 시에 대한 많은 차운시가 창작되고, 시석 주변에 많은 명문이 남게 된 것이다.

『해인사사적』25)에는 해인사의 최치원 유적을 다음과 같이 정리하고 있다. 본고는 이

사적의 기록을 근거로 하고 이들이 유람록에 어떻게 표현되어 있으며 시대에 따라 어떤

변화 과정을 겪게 되는지 정리하기로 한다.

무릉교(武陵橋) 학사대(學士臺)

25) 『해인사사적』(동국대학교 중앙도서관 소장 자료)에 최치원이 지은 「순응화상(順應和尙) 찬(贊)」과 「이정화상(利貞和尙) 영정

(影幀) 찬(贊)」이 실려 있다. 찬의 작가를 ‘防虜大監天嶺郡守遏粲 崔致遠’으로 소개하고 있다. 이 시기 최치원은 천령군수와

알찬의 직위를 유지하고 있었던 것으로 보인다.

130 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

칠성대(七星臺)

홍류동(紅流洞)

자필암(泚筆岩)

음풍뢰(吟風瀨)

취적봉(吹笛峯)

완재암(完在岩)

광풍뢰(光風瀨)

제월담(霽月潭)

분옥폭(噴玉瀑)

낙화담(洛花潭)

첩 석대(疊石臺)

정구(1579)는 “어떤 곳에는 호사가가 절벽과 너럭바위에다 이름을 지어 글자를 새겨

놓았는데 글자의 획이 뚜렷이 보였다. 홍류동, 자필암, 취적봉, 광풍뢰, 제월담, 분옥폭포,

완재암 등의 이름이 그것으로, 앞으로도 오랫동안 닳아 없어지지 않고 유람하는 사람들의

구경거리가 될 만하였다.”고 했다. 위계창(1861-1943)은 “남산의 바위 절벽에는 신라 때

최학사가 산수 간에 은거한 전설이 있다. 천석(泉石) 사이에는 홍류동, 취적봉, 광풍뢰,

음풍대, 완재암, 분옥폭, 낙화담, 첩석대, 회선암(會仙巖)이 있으며, 골짜기를 나오면

무릉교와 칠성대가 있는데, 모두 최학사의 큰 글자가 바위에 새겨져 있다.”고 했다. 이는

홍류동 일대를 최치원문화경관으로 이해하고 있는 것이다. 이러한 인식은 허목의 「가야

산기」26)에서도 확인된다.

먼저 홍류동에서 가장 주목할 것은 최치원의 <제가야산독서당> 시석(詩石)의 형성과

변화 과정이다. 홍류동에 있는 최치원의 시석은 생성, 마멸, 소멸, 재건의 과정을 거쳐

현재의 형태에 이르렀으므로 ‘제시석’, ‘치원대’, ‘석벽제시’의 관계에 대한 정확한 고증이

필요하다.

홍류동 시석에 대한 가장 이른 기록은 정구의 「유가야산록」이다.

또 최고운의 시 한 수가 폭포 곁의 바위에 새겨져 있었다. 하지만 장마철이면 물이

불어나 소용돌이치며 바위를 깎아 내는 바람에 지금은 더 이상 글자를 알아보기 힘들었다.

한참 동안 더듬어야 어렴풋이 한두 자를 구분할 수 있을 정도였다.(정구, 1579)

26) “천석 사이에는 홍류동, 취적봉, 광풍뢰, 음풍대, 완재암, 분옥폭, 낙화담, 첩석대, 회선암이 있다. 골짜기에 나오면 무릉교와

칠성대가 있으니 모두 학사의 큰 글씨를 돌에 새기었다.”

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 131

이 시기 정구가 확인한 것은 최치원의 시석디아. 홍류동 골짜기에 있는 제시석은 몇

글자를 겨우 알아볼 수 있을 정도지만 아직은 존재감이 있었다. 홍류동을 찾아가서 잘

보이지 않은 글자를 더듬으며 최치원의 필적을 찾는 선비들의 모습을 상상할 수 있다.

그러나 “홍류동에 이르니 또한 최치원이 짓고 새긴 시와 글씨가 있다. 돌에 새긴 자획은

이미 마모되어 다만 돌일 따름이다.”(신필청, 1681)고 한 시기에 이르면 계곡 물살에 돌이

마멸되어 글씨의 흔적이 사라진 것으로 보인다. 더 나아가 정식은 “시내 가운데 최치원의

친필이 있는데 세월이 오래되어 글자가 마모되었습니다. 그러므로 이곳에 옮겨와 다시

새긴 것입니다...글씨는 우암 송시열이 쓴 것입니다.”(정식, 1725)라고 했다. 그는 동행한

승려의 말을 인용하여 최치원 시석의 마멸과 송시열(1607~1689)의 글씨로 새로 새긴

시석의 관계를 증언하고 있다. 이후 김도수27), 이만성, 유척기도 마멸된 시석의 존재를

언급하고 난 뒤에 우암의 시석을 소개하고 있다.

그러나 1800년대에 이르면 성해응의 <가야산 산수기>에서 “‘첩첩 바위 사이를 거세게

달려 봉우리 울리니 지척에서 하는 말도 분간하기 어렵구나. 늘 시비하는 소리 들릴세라

짐짓 흐르는 물로 둘렀네’라는 시구 28자를 새기었는데 최치원의 시로 우암 송시열이

썼다.”와 같이 우암의 시석에 대한 기술만 되어 있다. 그것은 김회석의 「지리산유상록」

(1902)28), 이만성(1659-1722)의 「유가야산록」에서도 마찬가지다. 이 시기에는 최치원

시석이 이미 확인 불능의 상태이기 때문에 유람자들은 우암의 시석을 찾고 있음을 말해

준다. 더 나아가 “최치원의 시를 낭랑하게 읊조리고, 우옹의 필체를 손으로 문질러 보니

남아있는 분에 향기가 넘쳐나서 걸어가는 옷자락에 온통 묻어나는 듯했다. 옛 사람이 시를

읊조리며 돌아가는 흥취에 양보하지 못할러라.”(문해구, 1803)고 한 것은 최치원의 시는

우암의 시석을 통해 확인되고, 유람객은 우암의 글씨에서 최치원을 느끼고 있음을 말해준다.

지관 스님이 쓴 『해인사지』에는 암벽에 둔세시와는 전혀 다른 글씨체로 두인에 이증원

이시원이라고 쓰여 있고, 관지 부분에 우암서尤庵書라고 적혀 있다고 밝히고 아마도

송시열의 글이라는 것을 표시하기 위해 후학들이 다시 기록해둔 것일 가능성에 무게를

두고 있다.29) 시석의 글씨는 행초서로 쓴 유려한 명필이고 ‘우암서’의 필체와 달리 ‘이증원’30)

‘이시원’은 반듯한 해서체이다. 『해인사지』에 세 사람의 이름만 소개된 것으로 보아 시석

27) “골짜기 가운데에는 최고운의 시를 돌에 새긴 것이 있는데 물결에 마모되어 지금 다시 확인할 수 없으나, 우암 송시열이

골짜기의 절벽에 옮겨 새긴 것은 규룡이 날아오르며 발로 움켜잡는 듯하다.”

28) “일찍이 들으니 우암 송시열 선생이 최치원의 시구인 ‘짐짓 흐르는 물로 하여금 산을 에워싸게 하네’를 써서 바위 면에

새겼다고 하였는데, 이끼가 글자를 덮어 찾을 수가 없다.”

29) 종현, 『보장천추 비밀의 계곡』(해인사출판부, 2015), p.56에 보면, 지관 스님이 당시 우암의 시석을 탁본하고 찍은 사진이

있다. 현재와 비교하면 돌의 오른쪽 상판 귀퉁이가 잘려나간 것을 알 수 있다. ‘朴壽祖朴○○’의 ‘○○’이 탈락되었다. 그리고

시석의 오른쪽에 바위의 상층부 한 단이 굴러 떨어졌거나 하여 없어진 것을 확인할 수 있다.

30) 종현(2015)에서 ‘이증원’이라 한 ‘增(증)’은 ‘堛(벽)’을 잘못 읽은 것으로 보인다.

132 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

표면에 있는 많은 이름들은 그 이후 이 시석의 존재가 알려지면서 이곳을 찾은 사람들이

새긴 것으로 보인다. 또 그리고 우암의 시석 밑에는 ‘회당정혜선사’가 쓴 시판31)이 있다.

“한 늙은 승려가 묘향산에서 와서 산 지 올해 75년째라고 하는데, 신이한 풍모는 쇠하지

않았고 말도 막힘이 없다. 도를 깨달은 것처럼 보이는 그 승려는 이름이 정혜(定慧)라고

했다.”(유척기, 1712)는 기록에서 그 늙은 승려가 바로 이 시판의 주인임을 알 수 있다.

따라서 최치원은 홍류동 너럭바위에 <제가야산독서당>을 새겼고, 시석은 계곡 물살에

의해 마멸되어 결국 글자를 확인할 수 없는 소멸의 상태가 되었다. 이에 우암 송시열은

계곡 물살이 닿지 못하는 맞은편 언덕 입석에 최치원의 시를 새김으로써 우암 시석이

만들어진 것이다. 이러한 생성과 변화의 과정을 아는 지관32) 스님은 ‘최치원제시석처

(崔致遠題詩石處)’ 비석과 ‘고운최선생둔세지(孤雲崔先生遯世地)’라는 비석을 세워 그

연원을 후세에 알리고자 했다.

다음으로 여행자들이 주목했던 경관은 ‘紅流洞’ 각석이다. 홍류동은 가야산에서 가장

아름다운 절경으로 꼽힌다. 율곡 이이(1536-1584)는 「유가야산부」에서 “기이한 바위가

주위에 벌려 있고, 푸른 절벽이 사면으로 둘러싸여, 돌에는 붉은 전자(篆字)가 새겨 있고

물결에는 은은히 천둥소리가 일어나는데, 이곳이 이른바 홍류동이다.”라고 하여 홍류동

각석이 붉은 전서체였음을 기록했다. 이 ‘홍류동’ 각석은 이후 많은 사람들의 관심을 받았다.

홍류동에는 이곳이 홍류동임을 알리는 각석(刻石)이 네 개 있다.

계곡 한복판에 전서체로 쓴 최치원의 글씨, 환선대에 있는 이순상이 쓴 글씨, 누구의

필체인지는 알 수 없는 조그만 바위에 쓴 초서체, 합천군수로 있던 김순(1648-1721)이

쓴 ‘紅流洞門’까지 모두 네 개의 각석이 있다. 모두 최치원의 ‘홍류동’을 각자의 필체로

다시 확인한 것이다.

최치원이 쓴 부드럽고 힘찬 전서체의 ‘홍류동’ 각석은 2002년 태풍 루사의 피해를 입어

바위의 일부가 깨어져 떠내려가고 현재는 ‘洞’자만 남아있다.33) 이 석각에 대해서는

허돈의 「유가야산기」(1625)를 비롯하여 정식의 「가야산록」(1725), 성해응의 「가야산산수기」,

이만성의 「유가야산록」 등에 “돌 위에는 ‘홍류동’ 세 글자를 새겼는데, 문창후 최치원이

31) 노성미(2017), pp.185-186, 참고.

32) 가산 이지관(1932-2012) 스님은 17세에 해인사로 입산 출가하여 32세부터 저술활동을 시작하여 많은 문헌을 남겼으며, 62세에

해인사 주지에 재임했다. 그는 고운의 둔세시가 마멸되어 겨우 넉자만이 그 흔적을 알아볼 수 있게 되자 그 넉자 부분을

깊이 새겨 원형을 보존하려고 했다. 동시에 ‘제시석처(題詩石處)’란 비문을 새겨(1996.3.10: 불기 2540년) 후인들의 착견

(錯見)을 없애려고 하였다.

33) 종현 스님(2015)이 해인사 계곡 반석의 글씨를 3년 간 조사하여 정리한 책에는 태풍에 잘리기 전의 최치원 필체 ‘홍류동’

각석의 온전한 모습이 실려 있다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 133

쓴 것이다.”라고 했다.

환선대에 새겨진 ‘紅流洞’은 ‘流 ’와 ‘洞’의 ‘氵’를 같은 모양으로 세 번 힘차게 찍어

올린 개성 있는 필체다. 이호윤(1777-1830)의 「유가야산록」에 “중류의 지주석에는 크게

홍류동 세 글자가 새겨져 있는데 또한 이순상의 글씨이다.”라고 했는데, 이때 지주석이란

환선대를 가리킨다. 또 하나는 ‘紅流洞門’이라 쓴 석각이다. 유척기의 「유가야기」(1712)에

“홍류동은 골짜기 입구에 있다. 물줄기가 여기에 이르면 더욱 커져서 매우 시끄럽고 물이

튀어 부서진다. 군수 김순(金洵)이 ‘홍류동문’이란 넉 자를 바위에 새겼다. 곁에는 고운

최치원이 썼다는 ‘홍류동’ 석 자가 있다.”고 했다. 이로써 홍류동을 표시한 각석은 초서체의

작은 글씨를 제외하고 모두 누구의 필체인지 알려져 있다. 이로써 최치원 필체의 각석과

그 이후 이곳을 찾은 사람들이 또 자신의 필적을 홍류동에 남긴 과정을 확인할 수 있다.

다음으로 유람록을 통해 무릉교(武陵橋)의 생성과 소멸 과정을 확인할 수 있다. 무릉교는

정식의 「가야산록」에서 처음 소개된다.

무릉교에 이르니 바로 홍류동의 하류다. 돌을 연결하여 공중에 다리를 만들었는데,

형상이 기다란 무지개 같았다. 또 돌을 더듬어 용 세 마리의 머리를 만들었는데, 거꾸로

머리를 늘어뜨려 물을 마시는 형상이었다. 용의 입에는 풍경을 매달아 바람이 불면 소리가

났다.(정식, 1725)

무릉교는 무지개 모양의 다리이며 계곡의 물을 마시는 형상을 한 용 머리를 장식했음을

알 수 있다. 같은 시기인 김도수의 「남유기」(1727)에는 무릉교에 풍경이 달렸는데, “바람에

패옥(佩玉)이 쨍그랑 소리를 내는 것이 마치 가릉(伽陵)의 새와 같다.”고 하여 다리의

장식을 더 구체적으로 전해준다.

이 무릉교가 없어진 시기는 하진태의 「유가야록」(1790)에서 알 수 있다. “자필암,

칠성대, 무릉교는 비록 이름은 있으나 실상은 없다.”고 하고, “무릉교에 이르니 옛날

계유년에 볼 때는 돌을 깎아 용을 새기어 머리를 드러내고…그러나 지금은 땅을 쓸어버린

듯 흔적이 없다. 대개 신축년 8월 5일 홍수가 난 뒤의 일이다.”라고 했다. 하진태가

무릉교를 보았던 계유년은 1753년(영조 9)이다. 그 이후 1781년(정조 5)년 홍수로 무릉교가

유실되었고, 다시 홍류동을 방문한 1790년에는 이미 다리의 흔적이 없어진 상태였음을

알 수 있다. 『조선왕조실록』에 의하면, 8월 6일부터 조정에 홍수상황에 대한 보고가

올라오고 그에 대한 대책들이 의논되었다. ‘영・호남에 큰물이 지다’, ‘각신을 소견하고

영남 지방의 수재를 구제할 방도를 묻다’, ‘조사를 지어 영남 지방 수재에 대한 임금의

134 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

마음을 전하게 하다’, ‘대신과 비국의 당상을 소견하고 수재민의 환곡을 면제하는 것을

의논하다’, ‘수재를 입은 합천 읍창의 곡물을 썩게 한 군수 심흥영을 파직하다’ 등의

의논이 수재에 대한 의논이 많은 것을 볼 때 무릉교 유실의 상황을 짐작할 수 있다.

이호윤의 유람록에서 “무릉교의 주막에 이르러 갈증이 나므로 술을 다 비웠다. 주인으로

하여금 술 한 병을 팔게 하고 어둑어둑할 무렵 다리에 도달하였다. 다리는 물 때문에 많이

파손되었다.”고 한 것으로 보아 잔교가 있었음을 알 수 있다. 또 박근욱의 「유가야산록」

(1885)에는 “무릉교에 도달하였다. 물은 백 길의 아래로 쏟아 내려가고 골짜기 문은

하늘에 활짝 열려 있다. 잔도를 비껴 다리를 만들었는데, 시내 위로 무지개가 떠 있는

듯하다.”고 한 것은 수재를 복구한 뒤의 무릉교를 말한다.

이외에도 <해인사사적>에 나오는 경관으로 음풍뢰, 완재암, 제월담, 광풍뢰, 자필암,

낙화담, 첩석대, 분옥폭, 취적봉, 칠성대 등이 있다. 이들 경관은 최치원니 명명하고 그

이름을 바위에 새긴 것으로 전한다. 그러나 자필암과 음풍뢰에 대해서는 이견이 있어

주목된다.

신필청의 「유가야산록」(1681)에 “낙화담을 지나 분옥폭에 이르렀다. 음풍뢰, 완재암,

제월담, 광풍뢰를 보니 모두 최치원이 이름 붙인 곳으로 지금도 바위에는 자획이 완연하여

난새와 봉황이 날아오르는 것 같으니, 최치원이 쓴 것임을 의심할 수 없다.”고 한 것을

볼 때 당시 일반적으로 이 경관들을 최치원의 만든 것으로 인식하고 있었다. 그러나

김도수의 「남유기」(1727)에는 “자필암과 음풍뢰는 진산(晉山) 강희맹이 이름을 지은

것이다.”라고 한 것과 이만성(1659-1722)의 「유가야산록」과 성해응(1760-1839)의

「가야산산수기」에 “음풍뢰와 자필암은 강희맹의 글씨”라고 분명하게 밝히고 있다. 이 두

경관에 이름을 부여한 것은 최치원이 아니라 가희맹인 것을 알 수 있다. 왜냐하면 신증

동국여지승람 「합천조」에도 “찬성 벼슬에 있던 강희맹이 일찍이 남쪽 지방을 유람하다가

이곳에 와서, ‘이와 같이 훌륭한 곳이 아직도 이름이 없다 하니, 어찌 문인묵객의 부끄러움이

아니겠는가.’ 라고 하고, 여울은 ‘음풍뢰’, 바위는 ‘자필암’이라고 이름 지었다”고 했다.

1481년(성종 12)에 강희맹이 동국여지승람의 편찬에 참여한 것으로 보아 이 시기

합천을 답사하고 이름을 짓고, 이후 1530년(중종 25)에 『신증동국여지승람』 편찬자가 이

사실을 기록한 것으로 보인다.

그럼에도 불구하고 그 이후에도 많은 사람들이 음풍뢰와 자필암 역시 최치원이 명명

하고 글씨를 쓴 것으로 이해했다. 그들에게 홍유동의 명문(銘文)은 개별적인 존재로서

보다는 전체가 최치원문화경관이며 그것은 최치원의 제시석과 ‘홍류동’ 각석에 근거하여

형성된 상징적 의미로 받아들여졌음을 알 수 있다.

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 135

2. 해인사의 진상전과 학사대

<표3> 해인사 최치원문화경관

해인사를 탐방한 내용 중에서 가장 관심을 보인 곳은 진상전과 학사대이다. 이들 경관은

해인사 경내에 스님이 아닌 최치원의 영정이 모셔졌다는 것과 최치원의 역사적 행적을

기억하게 하는 학사대가 있다는 점에서 주목을 끈다.

첫째, 진상전에 대한 기록은 1681년 신필청의 「유가야산록」에서 시작된다. 여기에는

시왕당(十王堂)과 서쪽의 탑각에 대해 소개하고 있는데, “각 안에는 금탑이 두 개 있다.

왼쪽 것은 28층으로 스물여덟 개 별자리를 나타내고, 오른쪽 것은 33층으로 33천(天)을

나타내는데 기괴했다.”고 하여 탑각의 이름이나 그 안의 최치원 영정은 언급하지 않았다.

대신 “이야기들은 거짓되나 오호라 또한 기이하구나.”라고 하여, 그 각에 얽힌 이야기를

절의 스님으로부터 들었다는 것과 그 내용은 기이하다고는 생각하지만 진실된 것이라고

생각하지 않는다는 저자의 입장만 표명하고 있다. 신필청이 소개한 탑각의 명칭은 1712년

유척기의 「유가야기」34)에 진상전(眞常殿)으로 구체적으로 명시되어 있다.

또 진상전과 나란히 해행당이 있었다. 유척기는 “전 아래에는 고려 시대 명승 희랑조사

34) “법당 서쪽에는 진상전이 있다. 전 안에는 법당처럼 비로 등 세 불상을 모셨다. 금탑 두 개가 좌우에 서 있는데 왼쪽 것은

20층이고 오른쪽 것은 33층이다. 부처상 뒤에는 하얀 비단으로 짜서 만든 천불상을 걸어 놓았다. 불상 한 좌의 몸체는

길이가 한 치 정도이고, 몇 천 년을 이어 내려왔으나 아직도 마모되지 않았다.”

136 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

(希朗祖師)의 목상을 모신 해행당(解行堂)이 있다.”고 했다. 해행당과 희랑의 소상에

대해서는 김도수(1699-1733)의 「남유기」35)와 최흥원의 「유가야산록」(1757)36)에도 소개

된다. 희랑의 소상은 현재 해인사 성보박물관에 소장되어 있는 합천해인사건칠희랑대사

좌상(陜川海印寺乾漆希朗大師坐像, 보물 제999호)을 말한다.

진상전의 소개와 함께 그 안에 최치원의 영정이 안치된 상태를 보여주는 중요한 기록

들이 있다. 최흥원(1757)은 “그 북쪽 벽의 끝에 고운 최치원의 화상이 있는데, 한가로운

듯 보인다.”고 하여 진상전 안의 최치원 영정의 실체와 상의 고요한 느낌을 전하고 있다.

김상정(1722-1788)37)과 이덕무(1782)도 진상전 안의 최치원 영정을 소개하고 있다.

서쪽에 진상전이 있으니, 홍치 연간에 건축한 것이다. 뒷벽에는 천불(千佛)을 직조한

비단 휘장을 드리웠는데, 부처가 새끼손가락만큼씩 하며 모두 해져서 나비 날개와

같다...오른쪽 북쪽 벽 아래에는 나무로 조각해 만든 신라 말의 희랑선사의 상(像)을 모셔

놓았는데, 얼굴과 손을 모두 까맣게 칠하였고 힘줄과 뼈가 울퉁불퉁 나왔으며 옷섶을 헤쳐

가슴을 드러냈는데 양쪽 유방 사이에 앵두가 들어갈 만한 구멍이 있으니...희랑 선사의

옆에 최고운의 화상이 있는데, 건(巾)과 도포는 비록 당(唐)나라의 장식이지만 얼굴과

머리칼은 이처럼 속되지는 않을 것이다.(이덕무, 1782)

희랑선사의 상이 조각한 지가 오래되어 썩고 좀먹어 구멍이 생긴 상태를 자세히 묘사

하고 있으며, 최치원의 상에 건과 도포의 색상가지 자세히 기록하고 있다. 이덕무의

문장은 자세한 관찰과 실감나는 묘사를 했지만 유학자의 시선으로 불교의 영역 안에서

비판적인 입장을 숨기지 않고 있다. 진상전에 모셔진 최치원의 영정은 김회석의 「지리산

유상록」(1902)에 이르면 탈해당으로 바뀐다. “탈해당(脫解堂)은 시해인(尸解人)의 화상이

나열되어 있으며 문창후 최치원의 영정도 그 안에 있다.”고 하여 진상전 대신 탈해당에

최치원의 영정이 모셔진 것으로 되어 있다. 이것은 진상정의 이름이 탈해당으로 바뀐

것인지 진상전이 없어지고 탈해당을 옮긴 것인지는 더 조사가 필요하다.

둘째, 해인사 경내에 있는 학사대에 대한 관심을 읽을 수 있다. 이동항(1790)은 학사대가

최치원이 활을 쏘며 놀았던 곳이라 했다. 정식(1725)은 학사대를 최치원이 활을 쏘던

곳으로 소개하고 “학사대에 올라가 제법 오랫동안 앉아 있었다.”고 하여 높은 대의 형태

였음을 알려준다. 이덕무(1782)는 “서쪽 높은 언덕을 학사대라고 하는데 이곳에 오르면

35) “해행당에는 희랑의 소상을 안치하였는데, 매우 검고 기이하였다.”고 하여 그 형상을 조금 더 자세하게 소개하고 있다.

36) “적광전 서쪽에 또 진상전이 있다. 전의 안쪽 불상의 좌우에는 이른바 금탑이 서 있는데, 오른쪽은 33층이며 왼쪽은 28층

이다. 그 수는 모두 나타내는 바가 있다.”

37) “진상전에 이르니 두어 개의 금탑이 있었다. 희랑의 소상(塑像)을 거쳐 고운 거인(巨人) 최치원의 화상을 구경하고, 뒷문으로

나오니 학사대가 우뚝 서 있다.”

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 137

해인사의 경내를 다 볼 수가 있다.”고 했다 이들로 보아 학사대는 높은 언덕 형태이며

아래 경치를 조망할 수 있는 위치였음을 알 수 있다.

학사대와 함께 최치원이 심은 나무에 대한 많은 관심도 보이고 있다. 신필청(1681)은

비를 맞으며 학사대에 올랐는데, 대 위에는 늙은 소나무와 회화나무38) 수십 그루가

있었다고 했다. 동행한 승려의 말을 빌려 그 소나무와 회화나무가 최치원이 손수 심은

나무라고 했다. 또 정식(1725)은 학사대 위에 최치원이 손수 심은 소나무가 있어 비바람을

피할 장소를 마련해 주었다고 했다. 이 나무는 2년 뒤 김도수(1727)에 이르면 “고운

최치원이 손수 심은 소나무가 있는데, 큰 바람에 꺾여 모습이 마치 호랑이가 넘어지고

용이 거꾸러진 것 같았다. 내가 어루만지면서 탄식하였다.”고 되어 있다. 정식이 가야산을

여행한 시기가 ‘을사년(1725년) 3월 29일’이고, 2년 뒤인 1727년(영조 3) 9월 22일 김도수가

학사대에 올랐다39). 그러므로 이 시기에 최치원의 수식송(手植松)이 사라지는 때로 보인다.

고운이 손수 심은 소나무는 이미 말라버리고 다만 그 흔적만 남아있었다. 이번 여행은

마침 이월 달이고, 비가 내려서 소나무 심기에 적당했다. 그래서 노비에게 명하여 네그루의

작은 소나무를 캐어 그 곁에 심으라고 했다. 뒷날 이 대에 오르는 자는 반드시 “조대

(措大)가 특별히 최학사가 한 것을 배웠구나.”라고 할 것이다. 승려들이 과연 잘 보호하여

키울 것인지는 모르겠다.(최흥원, 1757)

이로 볼 때 최흥원이 심은 소나무는 원래 최치원의 수식송이 태풍에 꺾이고 나중에는

그 흔적조차 사라지자 그것을 안타까워하여 심은 후계목이다. 후계목을 심은 것은 최치원이

나무를 심은 정신을 계승한 것이라고 스스로 의미를 부여하고 있다. 김문호(1872)는

“학사대 밖에는 오래 묶은 낙락장송이 있는데, 승려가 “고운 최치원이 손수 심은 것입니다.”

하였다”고 했다. 따라서 김문호가 목격한 ‘낙랑장송’은 115년 전에 최흥원이 심은 후계송40)

이다. 그러나 “절에는 고운 최치원이 입산한 사적이 있는데, 학사대 뒤 수십 보쯤에

고운이 손수 심은 소나무 두 그루가 있으니, 이 사실은 몇 해 전에 시강(始僵)이 말해준

것이다.”(송병선, 1872)고 한 것과 같이 이후 후계송을 심은 사실보다는 최초에 최치원이

심었다는 것에 더 큰 의미를 두고 전승된 것을 알 수 있다. 이것은 소나무의 역사적

38) 최치원이 학사대 옆에 회화나무를 심은 것은 회화나무가 중국에서 학자수(學者樹)로 여겨지는 것과 관련하여 생각해볼 수

있다. 대의 이름을 학사대라 하고 학자수로 대의 뒤를 숲으로 만들었으니 그의 해인사 은둔기도 여전히 학자로서의 정체성을

가지고 있었다고 해석할 수 있겠다.

39) 김도수는 1727년 9월 경양(景陽)의 관직을 그만 두고 12일 유람을 나섰다. 남원, 하동, 진주, 합천을 거쳐 21일 가야산

홍류동에 도착했으며 22일 해인사 법당 구경을 했다. 「남유기」는 12일에 길을 떠나 10월 5일에 한강, 숭례문을 지나 집에

도착하기까지의 23일간의 여정을 상세하게 기록하고 있다. 또 유람을 마치고 돌아온 7일 만인 10월 11일에 삼각산 신왕사

에서 유람록을 쓴 것으로 되어 있다. 여정과 견문 내용이 어느 유람록보다 상세하다.

40) 현재 천연기념물 제541호로 지정된 해인사 학사대의 나무는 소나무가 아니라 전나무이다. 전나무는 소나무과에 속하는

상록침엽교목인데, 이 전나무를 소나무로 부른 것 같다.

138 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

실제보다는 그 나무에 부여된 최치원의 기억에 더 큰 의미를 두고 있었기 때문이다.

이외에도 가야산 정상으로 가는 길에 있는 ‘바위샘’과 ‘해채(薤菜)’41), ‘우비정’42),

‘바위굴’, ‘유상곡수’43) 등을 소개하고 있다. 이들을 소개한 유람록이 많지 않다. 그 이유는

유람객의 발길이 산 정상에까지 이르지 못하고 홍류동과 해인사 경내에서 그치는 경우가

대부분이었기 때문이다.

Ⅳ. 마무리

가야산은 지리산, 청량산과 더불어 영남지역의 중요한 유산(遊山) 장소였다. 지리산과

청량산이 각각 남명 조식과 퇴계 이황의 성지가 되었던 것처럼 가야산은 고운 최치원에

대한 기억을 환기하고 그의 삶을 생각하는 장소였다. 가야산은 최치원의 역사적 실제와

경험에 닿아 있으며 유람록에 소개된 경관은 최치원문화경관이라는 의미를 확보하고 있다.

가야산 유람록의 창작은 조선시대 유산문학의 시대적 유행과 궤를 같이 한다. 가야산

에서 있었던 최치원에 대한 담론의 대략은 그의 은둔과 정치적 선택에 대한 것이다.

최치원에 대한 비판적 입장을 토로하는 경우도 있지만, 대부분은 그의 은둔을 세속을

버리고 신선세계의 깨끗함을 선택한 긍정적인 행위로 해석하고 있다. 유람록에는 유람객의

행장, 음식, 여정, 그들의 여정에 동행한 가마꾼이나 해인사 승려들의 노역, 돌에 글씨를

새기는 각승(刻僧)의 존재 등 조선시대 유산 문화의 일면이 잘 나타나 있다.

유람객들이 최치원문화경관에서 가장 많은 관심을 보인 것은 홍류동과 해인사이다.

홍류동은 최치원의 <제가야산독서당> 시석과 최치원 필적의 ‘홍류동’ 각석이 경관의

중심이 된다. 유람에는 이들을 중심으로 새로운 명문(銘文)이 재생산되는 과정이 나타나

있다. 돌에 이름을 새기는 것은 자신과 최치원을 동화하겠다는 의지의 산물로 해석된다.

다음으로 관심을 보인 것은 해인사 경내의 진상전과 학사대이다. 진상전에 최치원 영정이

있었던 것과 오랜 시간동안 쇠퇴되고 마멸되는 과정, 학사대의 기능과 형태, 최치원

수식송이 후계송으로 이어지는 과정 등을 알 수 있다.

41) “바위 중간에는 수 십 발이나 되는 구멍이 남북으로 뚫려 있어 정상 봉우리로 가는 길이 되었다. 그 안에는 바위샘이 있는데,

매우 맑아서 어떤 사람은 마시기도 하고 어떤 사람은 씻기도 하였다. 위에 축축이 젖은 곳에 방울진 물이 처마에서 떨어지는

물 같았다. 두 방울을 손으로 잡고 발로 버티며 다시 한 층을 올라가니 금잔디가 평평하게 펼쳐져 있어서 수 십 사람이 앉을

수 있었다. 우비정에서 개구리가 떠다니다 펄쩍 뛰었다. 해채(薤菜)가 있는데 어떤 사람은 고운 최치원이 심은 것이라 하였다.”

(김문호, 「남유가야산기」, 1872)

42) “고개를 오르고 절벽을 넘어 우두봉에 올랐는데, 이것이 가장 높은 봉우리다. 꼭대기에 우물이 있는데 모양이 소의 코와

비슷하다. 아래에 굴이 있는데 고운 최치원이 노닐다가 명명한 곳이라 한다.”(송병선, 「가야산기」, 1872)

43) “일주문 위에는 석천 임억령이 지은 오언절구가 있어서 지금도 사람들 사이에 회자되고 있다. 문 밖에는 돌을 깎아 빙 돌아

가게 하여 유상곡수(流觴曲水)를 만들었는데 이것도 또한 최치원의 자취라고 한다.(허돈, 「유가야산기」, 1625)

| 가야산 유람록에 형상된 최치원문화경관 특성 | 139

가야산 유람록을 통해 최치원문화경관이 생성, 변화, 소멸하는 과정을 확인할 수 있다.

뿐만 아니라 하나의 경관이 새로운 전승을 낳고 또 그것이 경관의 의미가 되는 역사를

읽을 수 있다. 본고는 가야산 유람록을 통해 가야산의 최치원문화경관을 고증함으로써

경관과 서사의 상호텍스트성을 규명하는 발판을 마련하였다.

【참고 문헌】

∙ 문화콘텐츠닷컴 문화원형 백과사전 http://www.culturecontent.com

∙ 한국고전종합DB http://db.itkc.or.kr/

∙ 강정화, 「지리산 유람록으로 본 최치원」, 『지리산과 유람문학』, 2013, 130-167.

∙ 노성미, 「<제가야산독서당> 차운시 연구」, 『한국문학논총』 76, 한국문학회, 2017, 175-200.

∙ 박영민, 「한강 정구의 <유가야산록>과 그 심미경계」, 『우리어문연구』 29, 우리어문학회,

2007, 265-299.

∙ 손호기, 「문화경관 유형에 따른 관광영향과 보전의식」, 경북대학교 조경학박사

학위논문(대학원 조경학과 조경학전공, 2007.

∙ 우응순, 「청량산 유산문학(遊山文學)에 나타난 공간인식과 그 변모 양상-주세붕과

이황의 작품을 중심으로」, 『어문연구』 34-3, 한국어문교육회, 2006, 425-446.

∙ 이구의, 「한시에 나타난 가야산의 형상」, 『한국사상과 문화』 70, 한국사상문화학회,

2013, 95-120.

∙ 이종묵, 「조선시대 와유문화(臥遊文化) 연구」, 『진단학보』 98, 진단학회, 2004, 81-106.

∙ 이혜순・정하영 외 공저, 『조선중기의 유산기 문학』, 집문당, 1997.

∙ 전송열・허경진 외 엮음, 『조선선비의 산수 기행』, 돌베개, 2016.

∙ 정우락, 「조선중기 강안지역의 문학 활동과 그 성격-낙동강 중류지역을 중심으로 한

하나의 시론」, 『한국학논집』 40, 계명대학교 한국학연구소, 2010, 203-541.

∙ 정치영, 「유산기로 본 조선시대 사대부의 청량산 여행」, 『한국지역지리학회지』

11-1, 한국지역지리학회, 2005, 54-70.

∙ 종현, 『보장천추 비밀의 계곡』, 해인사출판부, 2015.

∙ 최석기, 「조선중기 사대부들의 지리산 유람과 그 성향」, 『한국한문학연구』 26, 한국

한문학회, 2000, 237-270.

∙ 최은숙, 「가야산 기행가사의 작품 양상과 표현방식」, 『온지논총』 41, 온지학회,

2014, 143-174.

∙ 최은주, 「조선후기 영남선비들의 여행과 공간감성-18세기 영남선비 淸臺 權相一의

사례를 중심으로」, 『동양한문연구』 31, 동양한문학회, 2010, 373-409.

140 | 최치원의 국제문화교류와 콘텐츠의 현대적 활용 방안 |

You might also like

- 송순 - 면앙정가 PDFDocument5 pages송순 - 면앙정가 PDF배주희No ratings yet

- 단서대강 번역본 PDFDocument80 pages단서대강 번역본 PDFtumangru100% (1)

- UntitledDocument65 pagesUntitled수현No ratings yet

- e Book40 역옹패설Document162 pagese Book40 역옹패설dhaniya87No ratings yet

- 학습자료 4.1. (1) 찬기파랑가 (v.2021)Document33 pages학습자료 4.1. (1) 찬기파랑가 (v.2021)galmini1215No ratings yet

- 궁중어Document14 pages궁중어Si Eun LeeNo ratings yet

- 15개정) 문학 - 교과서 (미래엔) - 3단원Document42 pages15개정) 문학 - 교과서 (미래엔) - 3단원진사연No ratings yet

- 무송 유씨 PDFDocument3 pages무송 유씨 PDFIvene AmbatNo ratings yet

- Da Data m12 05 m12 05 1Document59 pagesDa Data m12 05 m12 05 1張鑫莉No ratings yet

- 고려시대Document23 pages고려시대김민준100% (1)

- F 10 Ac 516Document7 pagesF 10 Ac 516qweasd6979No ratings yet

- 51회 한국사 - 문제지 (심화)Document12 pages51회 한국사 - 문제지 (심화)행정학과/유혜성No ratings yet

- Kci Fi002378854Document75 pagesKci Fi002378854Sojeong MinNo ratings yet

- 선비라는 사람들의 삶Document198 pages선비라는 사람들의 삶구본준No ratings yet

- 12-1.Document20 pages12-1.이수현No ratings yet

- 삼국사기 강독Document5 pages삼국사기 강독세인No ratings yet

- I410 Ecn 0199 2022 001 000168432Document16 pagesI410 Ecn 0199 2022 001 000168432hx8rbnbc4kNo ratings yet

- Danseodaegang PDFDocument80 pagesDanseodaegang PDFtumangruNo ratings yet

- Danseodaegang PDFDocument80 pagesDanseodaegang PDFtumangruNo ratings yet

- nch0115 이종훈약력Document31 pagesnch0115 이종훈약력ShinNo ratings yet

- 일문학감상 시대별문학Document13 pages일문학감상 시대별문학김지윤No ratings yet

- 규원사화Document76 pages규원사화HT KIM100% (1)

- 과천시 (果川市) - 한국민족문화대백과사전Document9 pages과천시 (果川市) - 한국민족문화대백과사전gbs.s240050No ratings yet

- #1부 고전운문 (06~35)Document30 pages#1부 고전운문 (06~35)이재명No ratings yet

- 8. 『周易四箋』과 정약용의 易해석 방법-금장태Document50 pages8. 『周易四箋』과 정약용의 易해석 방법-금장태원왕생願往生No ratings yet

- 2022 1 712Document27 pages2022 1 712seohg0608No ratings yet

- 발해고Document39 pages발해고HT KIMNo ratings yet

- Kci Fi000926040Document22 pagesKci Fi000926040zeldasaNo ratings yet

- 환단고기 임승국Document149 pages환단고기 임승국HT KIMNo ratings yet

- 핀환대전123254Document149 pages핀환대전123254kimsuyeulNo ratings yet

- (발전) 8.한국 문학의 빛깔 (01) - 비상 (박안수) 고1 국어 (25문제) (Q)Document12 pages(발전) 8.한국 문학의 빛깔 (01) - 비상 (박안수) 고1 국어 (25문제) (Q)GENIUSNo ratings yet

- 한국사 족보Document12 pages한국사 족보sskolhs07No ratings yet

- 임춘, 「동행기」 정리본.hwp 학생용Document3 pages임춘, 「동행기」 정리본.hwp 학생용ljh060911No ratings yet

- 한능검 53회 심화 해설 한proDocument26 pages한능검 53회 심화 해설 한progreatkingparkNo ratings yet

- I410 Ecn 0199 2022 001 000168432Document6 pagesI410 Ecn 0199 2022 001 000168432bw7drdhcznNo ratings yet

- EBS수특 (고전시가 1) 엄태욱국어연구소 (수만휘)Document23 pagesEBS수특 (고전시가 1) 엄태욱국어연구소 (수만휘)EncycloNo ratings yet

- 고전문학입문 - 2강 - 구비문학 둘러보기Document15 pages고전문학입문 - 2강 - 구비문학 둘러보기공용No ratings yet

- 문학Document340 pages문학likedark33No ratings yet

- 제03주차 (2) 고구려의 역사와 문화Document4 pages제03주차 (2) 고구려의 역사와 문화whtmdvy1234No ratings yet

- 15중등역사② (001-228) .indb 36 2020. 9. 18. 오전 11:04Document10 pages15중등역사② (001-228) .indb 36 2020. 9. 18. 오전 11:044dxw4shvtmNo ratings yet

- #2부 고전산문 (36~80)Document45 pages#2부 고전산문 (36~80)이재명No ratings yet

- 고전시가 필기노트Document126 pages고전시가 필기노트sxb1n15No ratings yet

- 관동별곡 수능학평 231103 154332Document13 pages관동별곡 수능학평 231103 154332ygang2293No ratings yet

- ˝示˝字의 原義와 고인돌文化 比較考察-甲骨文을 中心으로Document15 pages˝示˝字의 原義와 고인돌文化 比較考察-甲骨文을 中心으로최일No ratings yet

- 거란고전 해석Document23 pages거란고전 해석tumangruNo ratings yet

- 3. 훈민정음 (완결)Document2 pages3. 훈민정음 (완결)xinwu0836No ratings yet

- 2-3 고구려 고분과 벽화Document17 pages2-3 고구려 고분과 벽화fufos7777No ratings yet

- 정석가서경별곡 30119이안Document14 pages정석가서경별곡 30119이안Ian RheeNo ratings yet

- 52회 한국사 - 문제지 (심화)Document12 pages52회 한국사 - 문제지 (심화)행정학과/유혜성No ratings yet

- I410 Ecn 0199 2022 001 000168432Document14 pagesI410 Ecn 0199 2022 001 000168432hx8rbnbc4kNo ratings yet

- 2022 고1 국어 신사고 712 관동별곡 수능형 기출 문제Document19 pages2022 고1 국어 신사고 712 관동별곡 수능형 기출 문제miji3202No ratings yet

- 환단고기 암송문 (2012.10.15)Document38 pages환단고기 암송문 (2012.10.15)taeulju50000No ratings yet

- 한능검 52회 심화 해설 한proDocument26 pages한능검 52회 심화 해설 한progreatkingparkNo ratings yet

- 20220726 고1.2 문학특강 02 고전시가 학생용Document90 pages20220726 고1.2 문학특강 02 고전시가 학생용unjeong23.21207No ratings yet