Professional Documents

Culture Documents

定義老化的最佳生物標記 - 端粒 (Telomere) GeneOnline News

定義老化的最佳生物標記 - 端粒 (Telomere) GeneOnline News

Uploaded by

jerry85093153Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

定義老化的最佳生物標記 - 端粒 (Telomere) GeneOnline News

定義老化的最佳生物標記 - 端粒 (Telomere) GeneOnline News

Uploaded by

jerry85093153Copyright:

Available Formats

繁體⾸⾴

简体 English編輯精選 會議報導 專題報導 產業動態 科技新知 ⼈物專訪 研討會議 訂閱電⼦報

Search...

GO GREEN

YOU ARE AT: Home » 科技新知 » 定義老化的最佳⽣物標記 — 端粒 (Telomere)

定義老化的最佳⽣物標記 — 端粒 (Telomere) ⼤ ⼤⼤

每週熱⾨⽂章

2024 年 3 ⽉ 25 ⽇

BY GENEONLINE ON 2018 年 12 ⽉ 28 ⽇ 科技新知

諾和諾德攜 NVIDIA 建置丹麥超

級電腦 AI 基地

長壽⼀直是⼈類的夢想,⽽如何延緩老化,更是許多學者專家持續不斷研究的議題。⼈們常⽤⾝體感受與外觀改變

來定義⾃⼰是否老化,缺乏⼀個標準去得知老化的程度,⽽端粒就是那最佳的⽣物標記 (Biomarker)。

2023 年 3 ⽉ 2 ⽇

罕病新解!發現兒童尤⽂⽒⾁瘤

1941 年,⼀位美國的細胞遺傳學家 — Barbara McClintock 偕同他的研究夥伴發現了端粒,也在 2009 年時共同榮獲了諾

強烈依賴的關鍵蛋⽩

⾙爾⽣醫獎的殊榮。端粒位於染⾊體的末端,他就像是鞋帶末端的塑膠套保護棉線不鬆開⼀樣,保護了染⾊體的完整性。

2023 年 6 ⽉ 15 ⽇

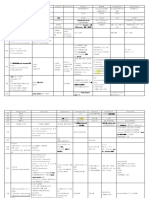

為甚麼我們需要端粒呢 ? ⾸先要先解釋 DNA 複製時的末端問題 (End replication problem)。細胞要分裂,就需要DNA 的

複製,DNA 聚合酶在合成新股 DNA 時必須要符合 3’ 端到 5’ 端的順序,但 DNA 兩股的⽅向是相反的,因此其中⼀股必須 甜味背後暗藏安全危機?常⾒代

需等待 DNA 解旋酶解開了⼀段以後,才能接上 RNA 引⼦ (RNA primer) 開始複製,也因為如此會產⽣許多岡崎片段 糖恐有健康隱患

(Okazaki fragment),DNA 複製完以後,RNA 引⼦會降解,再由 DNA 聚合酶補⿑這個空缺,完成複製。這樣的機制在複

製末端則會產⽣⼀個很⼤的問題:最後⼀個 RNA 引⼦降解後,在 5’ 端的位置沒有前⼀個核⽢酸可以讓 DNA 聚合酶延長, 2021 年 9 ⽉ 30 ⽇

補⿑空缺,因此每複製⼀次,DNA 的序列就會變短⼀點,⽽端粒就是⽣物在演化上為了解決這個問題⽽存在的結構,使每 從 8 間⽣技製藥公司,看懂台灣

⼀次的減短,都不會影響到真正帶有遺傳資訊的部分。 產業技術亮點!

3’ 近期⽂章

⿊⽯⽣命科學投 7.5 億挹注莫德納流感計劃,防堵疫

5’ 情爆發更上層樓

DNApolymerase

elongation(5'3') 3 期臨床試驗成果理想,默沙東肺動脈⾼壓新藥獲

3’ FDA 核准

最後⼀個

岡崎片段 ⽪膚檢測洩「神經退化」天機,⾼鑑別度助複雜疾病

診斷

5’

歐洲 IPO 復甦強勁,Galderma 總市值上看 160 億

RNAprimer

degredation 美元

3'

歐盟⾸批必治妥施貴寶 CAR-T 療法於多發性骨髓瘤

治療

5’

艾伯維連報喜訊,ADC 藥核准新併購案相繼出爐

DNApolymerase

elongation(5'→3*) ⾸例 69 處基因編輯豬腎移植⼈體,⽬前狀態穩定

3'

諾和諾德攜 NVIDIA 建置丹麥超級電腦 AI 基地

缺失的片段

閱讀更多

延伸閱讀:⾸次解析出端粒酶結構! 抗老化及抗癌的新時代來臨?

隨著細胞分裂次數越多,端粒長度則會越來越短,當端粒消耗殆盡時,也就無法再保護染⾊體的完整性,會有染⾊體不穩定

(Chromosome instability) 的現象,這是基因突變的⾼風險因⼦,因此細胞會開始透過 p53、p21 等傳遞訊息,走向老化

(senescence) 或凋亡 (apoptosis)。因為有這樣⼀個機制的存在,細胞分裂次數就會有⼀個極限,當次數到達時,就是老化

5

之時。

年齡 端粒長度

新⽣兒 10,000 base pair

35歲 7,500 base pair

65歲 4,800 base pair

我們都需要細胞再⽣,⾎球細胞、消化道細胞、⽪膚細胞、肺部細胞、頭髮細胞、⾎管內⽪細胞、幹細胞等都需要不斷再⽣

才能夠維持⾝體機能,因此這些細胞內含有「端粒酶」能使端粒的長度延長,維持動態的變化,同時能保有適度的細胞分

裂。

隨著年紀增長,除了外表上的變化外,總會伴隨著老化相關的疾病發⽣。⼀位哥本哈根⼤學的教授 Stig Egil Bojesen 從

1991 年開始主持了⼀場端粒長度與死亡率的研究,為期了 22 年,招募了 64,637 名受測者,他利⽤ qPCR 的技術測量受測

者的平均⽩⾎球端粒長度,當中有 7,607 名受測者在研究期間因癌症或⼼⾎管疾病等因素⽽離世。研究結果發現端粒長度

越短者,死亡率越⾼,並且當端粒長度少了 69 個鹼基對時,死亡風險會⾼出約 1倍。[1] 舉個例來說,當⾎管內⽪細胞內的

端粒長度過短,沒有辦法在⾎管遭受破壞時及時透過細胞分裂來修復,因此造成⼼⾎管疾病的罹患率⼤增。

但好消息是:我們可控制端粒延長!

近年來有非常多的研究發現,良好習慣⽣活者平均⽩⾎球端粒長度較長,良好的⽣活習慣包含:

1. 運動、體重管理 [2]

2. 適時紓壓 [3]

3. 補充omega-3 [4]

4. 補充維⽣素D [5]

5. 食⽤地中海飲食 [6]

我們要明⽩,在分⼦機制上端粒的延長有兩種情況,⼀是端粒酶活性增加,促使端粒長度延長,稱為「真實延長(actual

lengthening)」;第⼆種情況被稱為「假性延長 (Pseudo-telomeric lengthening)」,是由於細胞種類的比例分布改變所造

成,例如初始細胞 (naïve cell) 比例的增加,使平均⽩⾎球端粒長度增加,因為初始細胞的端粒長度較記憶細胞 (memory

cell) 來的長。研究也有指出運動同時能夠使端粒實際長度延長,也能夠增加初始細胞的數⽬。[7]

過去我們早已知道上述的⽣活習慣可以為我們帶來更健康的⾝體,但都只是藉由⽣化指標 (例如三酸⽢油脂、膽固醇、尿蛋

⽩等) 或是⾝⾼體重去量測,現在我們終於可以從最根本的細胞,釐清⽣活習慣與⾝體機能的關係。相信⼤家常常問⾃⼰⼀

個問題:我平常的運動量/保養量是否⾜夠? 有了現代的科學,我們就可以⽤全新⾓度的看待健康,透過端粒指數知道細胞

年齡是否有比較年輕,讓健康指標更有依據,使我們有個更健康的⼈⽣。

⽂ / Yi Ping Liu

參考⽂獻:

1. Rode L et al. Peripheral Blood Leukocyte Telomere Length and Mortality Among 64,637 Individuals From the

General Population J Natl Cancer Inst. 2015 Apr 10;107(6):djv074.

2. Nicole C. et al. Physical activity and telomere length: Impact of aging and potential mechanisms of action

Oncotarget. 2017 Jul 4;8(27):45008-45019

3. Xiao Wang et al. Leukocyte telomere length and depression, anxiety and stress and adjustment disorders in

primary health care patients BMC Psychiatry. 2017 Apr 24;17(1):148.

4. Ramin Farzaneh-Far et al. Association of Marine Omega-3 Fatty Acid Levels With Telomeric Aging in Patients With

Coronary Heart Disease 2010 Jan 20;303(3):250-7.

5. Brett M. Ho"ecker et al. Systemic Lupus Erythematosus and Vitamin D Deficiency Are Associated with Shorter

Telomere Length among African Americans: A Case-Control Study PLoS One. 2013 May 20;8(5):e63725.

6. S Garcı´a-Calzo´n1 Longitudinal association of telomere length and obesity indices in an intervention study with a

Mediterranean diet: the PREDIMED-NAVARRA trial Int J Obes (Lond). 2014 Feb;38(2):177-82.

7. Simpson RJ et al. Exercise and the aging immune system. Ageing Res Rev. 2012 Jul;11(3):404-20.

©www.geneonline.news. All rights reserved. 基因線上版權所有 未經授權不得轉載。合作請聯繫:

service@geneonlineasia.com

分享此⽂:

Facebook Twitter LinkedIn 電⼦郵件 列印 WhatsApp

SHARE. LINE

⽪膚檢測洩「神經退化」天機,⾼鑑別度助複雜疾病診斷

20 ⽇,⼀篇在美國醫學會(The Journal of the American Medical Association,JAMA)發表的研究(Synuclein-One

Study ) 指 出 , ⽪ 膚 切 片 ( Skin Biopsy ) 可 以 在 病 ⼈ 中 檢 測 出 具 神 經 退 化 性 病 理 特 徵 的 磷 酸 化 α- 突 觸 核 蛋 ⽩ ( α-

synuclein),這項研究結果有望為帕⾦森⽒症(Parkinson’s Disease,PD)乃⾄其他神經退化性疾病提供⼀種更簡易的檢

查⽅式。

突破性的即時 MRI 優化了神經系統基因治療的⽅法(基因線上國際版)

神經退化性疾病⽇趨普遍,精準便利檢測成剛需

近年⼈⼝⾼齡化,連帶使神經退化疾病(Neurodegenerative Disease,ND)比例⽇趨上升,根據 2023 年⼀篇⽂獻指

出,全球有接近 15% 的⼈⼝受 ND 之苦。研究作者哈佛醫學院神經學教授 Christopher Gibbons 更說:「在美國,每年有

近 20 萬⼈被診斷出患有帕⾦森⽒症、路易體失智症或相關疾病。」

神經退化性疾病包含帕⾦森⽒症、多發性系統退化症(Multiple System Atrophy,MSA)、路易⽒體失智症(Dementia

with Lewy bodies,DLB)與單純⾃主神經功能衰竭(pure autonomic failure,PAF)等。本篇研究的出發點是希望測試

⽪膚切片可否透過偵測 ND 病理特徵「磷酸化 α-synuclein」,進⼀步找出相關疾病?

盲法多中⼼研究設計,層層測試檢測有效性

研究挑選來⾃ 30 個中⼼共 428 個試驗參與者,使⽤盲法(blinded)橫斷性研究(cross-sectional)試驗,評估使⽤⽪膚

磷酸化 α-synuclein (P-SYN)的免疫組織化學染⾊檢測(Immunohistochemical detection)檢出 PD、MSA、DLB 與

PAF 的陽性率。

試驗從 2021 年 2 ⽉執⾏⾄ 2023 年 3 ⽉共 2 年時間,試驗者年齡從 40 ⾄ 99 歲不等,分成臨床上確診神經退化性疾病的

試驗組,與沒有疾病相關症狀或病史的控制組。所有的受試者皆完成仔細的神經學檢查、疾病問卷填寫與⽪膚檢測,並在最

後邀請專家組成審查⼩組(review panel),對這些受試者的病理資料進⾏盲性判讀,以評定最終診斷結果。

在 428 個受試者中,有 343 個⼈被納入初級分析,此群體平均年齡為 69 歲,其中 175 名為男性。經過專家⼩組審查後,

篩選出 223 個符合神經病理標準的試驗組病⼈,以及 120 個符合控制組標準的病⼈。

⾼鑑別率克服難區分神經疾病揭開神經退化疾病檢測新希望

值得⼀提的是,本項研究的研究團隊曾在 2023 年發表了⼀篇研究如何有有效鑑別 PD 與 MSA 的⽅法,2 種疾病有著相似

的症狀,但需要進⾏不同的治療,並且預後也有所不同,該研究發現,與 PD 病⼈相比,MSA 病⼈的 P-SYN 沉積現象更為

嚴重,且其在體內的分佈也更均勻,初步提供了區分 PD 與 MSA 的⽅法。

⽽在本項研究結果進⼀步顯⽰,利⽤本⽅法檢測 PD、MSA、DLB 與 PAF 的陽性率分別為 92.7%、98.2%、96.0% 與

100%,反觀控制組就只有 3.3% 被檢測出來,顯⽰此⽅法能有效檢測出多種常⾒的神經退化性疾病。

同⼀研究中⼼的⾃主神經和周邊神經疾病中⼼主任 Roy Freeman 表⽰:「找出適合的病⼈參與這些複雜疾病的臨床試驗是

非常重要的⼀件事,識別病⼈與疾病相關的⽣物標記,並在臨床試驗過程中對其進⾏密切追蹤,將會對神經退化性疾病領域

的藥物開發提供重⼤的幫助。」

延伸閱讀:帕⾦森⽒症診斷新突破,眼睛腸道或藏早期警訊

參考資料:

1. https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2816441?

utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2024.0

792

2. https://news.harvard.edu/gazette/story/2024/03/parkinsons-warning-in-skin-biopsy/

3. https://karger.com/ned/article/56/5/309/828662/Descriptive-Epidemiology-of-Neurodegenerative

4. https://www.mdpi.com/2077-0383/12/5/1709#B1-jcm-12-01709

5. http://www.pdcenterntuh.org.tw/ContentAspx/Browser00.aspx?isClass=3&setTable=1&type=3

6. https://www.je#inmd.com/post/2020-08-17-designtype/

7. https://cndlifesciences.com/

©www.geneonline.news. All rights reserved. 基因線上版權所有 未經授權不得轉載。合作請聯繫:

service@geneonlineasia.com

Load More

基因線上 GENEONLINE|亞洲最具影響⼒的⽣技媒體 CONTACT 搜尋... 搜尋

歡迎蒞臨基因線上官⽅網站

GeneOnline 基因線上,為亞洲最具影響⼒的⽣醫媒體,以 會議曝光、業務合作或參展訊息,請洽:

客觀專業的科學⾓度,深入報導亞洲與全球的⽣技醫藥領 服務信箱 service@geneonlineasia.com

域最新產業動態、研發焦點,以及獨家專訪全球重量級⽣ 連絡電話 +886-2-2514-0360

醫領域⼈⼠,影響層⾯遍及全球⽣醫產業圈、學研機構、

創投等,連結⽣技醫藥產業的交流與合作。團隊由不同⽣

醫專業背景組成之跨國編輯團隊,藉由多語⾔數位線上平

台,發揮在全球⽣物醫學領域影響⼒,打破語⾔與⽂化的

屏障,無時差接軌全球⽣物醫學趨勢。

You might also like

- 準分子光照基礎知識v2Document28 pages準分子光照基礎知識v2api-19522927No ratings yet

- Mrna 的技术和平台之辩Document48 pagesMrna 的技术和平台之辩whitecommaNo ratings yet

- M2巨噬细胞分化为破骨细胞的机制研究Document94 pagesM2巨噬细胞分化为破骨细胞的机制研究ab931115andyNo ratings yet

- 生物芯片技术及其应用 生科院研究生课程1Document80 pages生物芯片技术及其应用 生科院研究生课程1api-3701422No ratings yet

- iPSCs TelomeraseDocument58 pagesiPSCs Telomerase张林瀚No ratings yet

- 第三期 课堂评估 4 年级 PDFDocument32 pages第三期 课堂评估 4 年级 PDFLee FongNo ratings yet

- 我國再生醫療製劑管理現況及未來展望 (2020)Document37 pages我國再生醫療製劑管理現況及未來展望 (2020)Chi-Hsiang ChenNo ratings yet

- 打造基因药物领域CDMO独角兽 (20200911)Document41 pages打造基因药物领域CDMO独角兽 (20200911)zjuwindNo ratings yet

- DNA 定序技術之演進與發展Document10 pagesDNA 定序技術之演進與發展Li ZhongNo ratings yet

- 环境生物工程-DNA芯片技术Document36 pages环境生物工程-DNA芯片技术amyw1990No ratings yet

- 2019 神经科学生物标志物研究策略 0522Document24 pages2019 神经科学生物标志物研究策略 0522Jin CaoNo ratings yet

- 7 非侵入光學式血糖量測技術-劉志祥Document25 pages7 非侵入光學式血糖量測技術-劉志祥吳庭昕No ratings yet

- 期末報告 台醫生技Document37 pages期末報告 台醫生技api-3828237100% (3)

- 認證班 抗老科技篇Document28 pages認證班 抗老科技篇Sheep DancingNo ratings yet

- 08 淋巴瘤和四肢肿瘤的计划设计 任雯廷 55''Document10 pages08 淋巴瘤和四肢肿瘤的计划设计 任雯廷 55''go withyouNo ratings yet

- 基于论文和专利的基因编辑技术发展态势分析与展望 王婷Document10 pages基于论文和专利的基因编辑技术发展态势分析与展望 王婷Chou CharlesNo ratings yet

- 2022新版多能干细胞实验方案手册Document107 pages2022新版多能干细胞实验方案手册wanglongcNo ratings yet

- 睿导基因bp Jan2022Document19 pages睿导基因bp Jan2022zjuwindNo ratings yet

- 台灣默克 以科學力驅動職場健康與安全的永續力Document20 pages台灣默克 以科學力驅動職場健康與安全的永續力itasfangNo ratings yet

- 2023 秋季-阿思丹(ASDAN China)学生课外活动一览表Document16 pages2023 秋季-阿思丹(ASDAN China)学生课外活动一览表demiNo ratings yet

- 亿康培训学院2019002《亿康基因的技术主线及主营产品的原理、优势与应用》Document52 pages亿康培训学院2019002《亿康基因的技术主线及主营产品的原理、优势与应用》zjuwindNo ratings yet

- 眼 球 解 剖Document48 pages眼 球 解 剖Ariel LiNo ratings yet

- 剪切力通过机械敏感离子通道Piezo1介导Hippo YAPTAZ信号通路调控内皮细胞炎症在动脉粥样硬化中的作用Document81 pages剪切力通过机械敏感离子通道Piezo1介导Hippo YAPTAZ信号通路调控内皮细胞炎症在动脉粥样硬化中的作用秦金保No ratings yet

- 20210428 CAR T的现状和未来Document44 pages20210428 CAR T的现状和未来hg0ghjNo ratings yet

- 1Document146 pages1tigris chenNo ratings yet

- 卡罗琳斯卡医学院 生物医学硕士Document6 pages卡罗琳斯卡医学院 生物医学硕士sicongli.leonleeNo ratings yet

- 第 1 型 增殖 学员笔记 05Document1 page第 1 型 增殖 学员笔记 05xiqianvictoryNo ratings yet

- 多囊肾 肿瘤 耳聋PGDDocument35 pages多囊肾 肿瘤 耳聋PGDzjuwindNo ratings yet

- 2018 06 25 (一) 「醫療器材法規與實務」講座系列課程九+智慧生醫趨勢 應用大數據翻轉醫療與行銷手法Document54 pages2018 06 25 (一) 「醫療器材法規與實務」講座系列課程九+智慧生醫趨勢 應用大數據翻轉醫療與行銷手法jackpei2010No ratings yet

- 2 李建德 院長 以指標驅動的流程改善 從醫院評鑑看病人流管理Document44 pages2 李建德 院長 以指標驅動的流程改善 從醫院評鑑看病人流管理Evelyn HuangNo ratings yet

- 基因治疗产品的开发现状与挑战Document9 pages基因治疗产品的开发现状与挑战Chou CharlesNo ratings yet

- 分生共筆5Document18 pages分生共筆5趙敏清No ratings yet

- 生命科學探索 第18週 - 森林化學因子與疾病之關係Document65 pages生命科學探索 第18週 - 森林化學因子與疾病之關係frankyeh0816No ratings yet

- 神外 腦腫瘤Document3 pages神外 腦腫瘤黃郁晴No ratings yet

- 西南证券 医疗创新器械 内窥镜行业专题:核心三问,内窥镜技术趋势图谱和投资机会Document82 pages西南证券 医疗创新器械 内窥镜行业专题:核心三问,内窥镜技术趋势图谱和投资机会jnfzNo ratings yet

- 新穎的小分子化合物之抗癌機制研究Document92 pages新穎的小分子化合物之抗癌機制研究林介元No ratings yet

- 神经示踪 贾梦Document50 pages神经示踪 贾梦YuanNo ratings yet

- 低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢手冊醫療版Document68 pages低劑量胸部電腦斷層肺癌篩檢手冊醫療版許欣羽No ratings yet

- SCI完整版 20220307Document170 pagesSCI完整版 20220307AsyyrafNo ratings yet

- 【医脉通】影像学引导肺癌冷冻消融治疗专家共识2018版Document5 pages【医脉通】影像学引导肺癌冷冻消融治疗专家共识2018版james chenNo ratings yet

- 生技藥品產業發展現況及趨勢 06-01-2017Document98 pages生技藥品產業發展現況及趨勢 06-01-2017ichengmelody0108No ratings yet

- 科技與社會Document9 pages科技與社會蔡No ratings yet

- 2.V4 (3) 111 142Document32 pages2.V4 (3) 111 142王湘淇No ratings yet

- 脑动脉瘤破裂致命率高 医生:25人24小时内死亡 - 国内 - 全国综合Document1 page脑动脉瘤破裂致命率高 医生:25人24小时内死亡 - 国内 - 全国综合Loh YNo ratings yet

- 分生共筆2Document22 pages分生共筆2趙敏清No ratings yet

- 綠茶多酚及"超靈級芝"萃取物與預防癌症之關係Document37 pages綠茶多酚及"超靈級芝"萃取物與預防癌症之關係nsagelocspaNo ratings yet

- 雷射醫療Document59 pages雷射醫療aa podxtNo ratings yet

- 雷射醫療 PDFDocument59 pages雷射醫療 PDFaa podxtNo ratings yet