Professional Documents

Culture Documents

Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta

Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta

Uploaded by

Georgios Tsamouras0 ratings0% found this document useful (0 votes)

17 views16 pagesOriginal Title

injonctif et subjonctif dans les Gāthās de l'Avesta

Copyright

© © All Rights Reserved

Available Formats

PDF or read online from Scribd

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

0 ratings0% found this document useful (0 votes)

17 views16 pagesInjonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta

Injonctif Et Subjonctif Dans Les Gāthās de L'avesta

Uploaded by

Georgios TsamourasCopyright:

© All Rights Reserved

Available Formats

Download as PDF or read online from Scribd

You are on page 1of 16

JERZY KURYLOWICZ.

Injonctif et subjonctif

dans les Gathas de I'Avesta.

I. Injonctif.

Les formes définies par Bartholomae (Grundriss der iran.

Phil. 1., 1., p. 56, § 103 note) comme celles du prétérit,

jouent dans les Gathas de |’Avesta des réles trés variés.

Pour éviter I’Gquivoque on se servira dans cet article du terme

injonctif ce qui veut dire tout simplement que la forme en

question consiste en un théme présent/aoriste + désinence se~

condaire. On dira, par contre, que |'injonctif a la valeur d’un

passé ou d’un futur ou d’un présent (dans le sens le plus large

du mot) ou enfin une valeur modale (ordre, désir).

Car c’est toujours d’une de ces quatre maniéres qu'il nous

faut rendre l'injonctif en traduisant les Gathas. La traduction

de Bartholomae, critiquée et corrigée dans les détails, mais

solide dans son ensemble, nous montre qu’aucune de ces

quatre valeurs de l’injonctif n’est exceptionnelle.

Dés 1885 (KZ XXVII, p. 173) M. Thurneysen a avancé

Yidée que Vinjonctif représentait la couche la plus ancienne

du systéme verbal indoeuropéen. Il aurait été originairement

purement attributif, c’est-a-dire il attribuait 4 une per-

sonne une action ou un état, comme on lui attribue une qualité;

aucune notion de temps ne s’y mélait. Peu a peu cette masse

amorphe aurait dégagé, par différentiation, des formes de présent

(i), d’impératif (p. e. -u), de passé (augment). L’aoriste gno-

mique grec représente (abstraction faite de la question d’aspect)

ce qui reste aprés ces pertes successives: Il'ancienne valeur

attributive n’ayant rien de commun avec une expression de

temps quelconque.

INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 165

En face de cette théorie plausible, quoique non susceptible

d'une démonstration précise, "hypothése de MM, Streitberg et

Hirt (IF XII, p. 212 ss.) manque de vraisemblance. Les dif-

férentes valeurs de Vinjonctif se seraient développées, d’aprés

eux, dans les thémes aoristiques seulement et de la facon

suivante: “indicatif d’un théme perfectif” > “futur” > “modalité”.

Cette hypothése, disons-nous, a peu de probabilité, d’abord parce

que nous ne savons pas si l’opposition de présent et d’aoriste

telle qu’elle suppose est assez ancienne pour entrer en ligne

de compte, ensuite puisqu’un théme perfectif qui prenait la

valeur de futur justement en vertu de sa perfectivité, n'aurait

pas pris en méme temps la valeur d’un passé. Et ce passé.

doit étre, lui aussi, ancien, puisqu’il se présente sous une forme

identique & celle du futur (c’est-a-dire sans augment) en

gathique et en védique. Enfin la modalité (désir, ordre) est

mieux attestée que le futur dont elle se serait développée

Ainsi p. e. en védique ce chainon intermédiaire, le futur,

manque.

Les valeurs variées de l'injonctif gathique résultent du

contexte et c'est seulement le contexte qui rend possible

la fixation de la valeur d’un injonctif. Une forme dadat Pe.

se traduit en latin, suivant les cas, “creabat”, “creet”, “creabit”,

“creat”. Elle équivaut, en somme, & une phrase nominale

composée d’un pronom personel -+ un nom d’agent oit la forme

de la copule se définit par l’entourage. “ille-creans” ou »creator”.

Le temps n’est exprimé que la ow c’est stricte-

ment nécessaire. C’est ce que nous montre une comparaison

des phrases nominales avec les phrases contenant un injonctif.

1° Valeur de passé

A. Phrase nominale.

Y. 34, 13 mizdam mazda yehya ta datram “la récompense,

© Mazda, que tu as fixé (cuius tu constitutor)”.

La promesse de Ja récompense fait partie de la révélation

qui est le point de départ de I’activité de Zoroastre. Une dé-

termination de temps n’était donc point nécessaire.

51, 12 noit ta im x3ndus vaepyo kavind parats zamo “l’amant

du Kavi ne V’a pas contenté au seuil de I’hiver”.

166 JERZY KURYLOWICZ

La valeur temporelle de passé résulte de la phrase sub-

ordonnée oit I’on a: hyat ahmi uriraost ato “quand il lui a re-

fusé son hospitalité” (ururaost azata (dja-) conformément 4 la régle.

46, 1 kata twa mazda xinaosai ahura: mais x$naosai ne vaut que 2

syllabes, car wa compte pour deux syllabes, comme a Y 46,3; 46, 9.")

7) On pourrait naturellement admettre que le second hémistiche (mazda

xSnaosai ahura) est correct et le premier seulement fautif (kala twa).

INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 173

49, 12 ya va staolai mazda frinai ahura (frinai 2 syllabes).

On attendrait 3 syllabes (<*) prind-ai).

En somme on a 40 exemples favorables en face d’un seul

exemple contraire. La régle peut donc passer pour prouvée.

* Quant aux désinences on ne trouve & la 2-éme pers. de

Yactif que les désinences primaires -hi, Na (dahi 53, 9; otéayaa

46, 15; azada 50, 7). De méme la 1-ére pers. du sing. ne con-

nait que la désinence primaire -a (14 exemples; et aussi, avec

adjonction d’une particule: -ani; 9 exemples). L’unique exemple

de la 3-éme pers. du duel (jamaete 44, 15) présente une dési-

nence primaire. On trouve deux exemples de la 1-ére pers. du

pluriel, dont I’un avec la désinence primaire -mahi (joamahi 31,

2), autre avec la désinence secondaire -ma (44, 13 (ni3jna-

3ama). — Ne présentent une alternance bien attestée entre dé-

sinences primaires et désinences secondaires que les 3-&mes

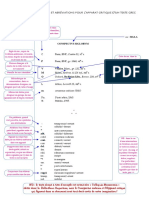

personnes de l’actif. On trouve dans les Gathas:

Dés. primaires Dés. secondaires

Actif 3-éme pers. sing. 21 51

a » plur. 3 12

Le manque de désinences secondaires pour la 2-éme pers.

sing. n’est qu’un accident. L’Avesta récent nous présente

aphé = ind. asas, lat. eris; paya, cf. ind. jays (Grundriss 1, 1,

p. 59). On a donc le droit de conclure que 18 ot les deux

classes de désinences se distinguent par la

présence et l'absence de “i”, c’est-a-dire. 8 le 2-8me,

3-éme pers. sing. et & la 3-8me pers. du pluriel®), le sub-

jonctif peut présenter et les désinences pri-

maires et les désinences secondaires. On ne

saurait décider si l’alternance naiama — joamahi (cf. plus

dessus) est due au fait que Vindoiranien a introduit l’-7 aussi

a Ia 1-ére pers. du pluriel en créant ainsi une alfernance sem-

blable & -t/-ti etc.; ou si joamahi, forme unique dans tout

VAvesta (les autres subjonctif n'ont que -ma) est tout simple~

®) La premiére personne du sing. ne connait Valternance -m/-mi

& Vindicatif que pour une partie de verbes, &@ savoir pour les verbes

athématiques. Dans la classe thémathique c’est ~@ qui est la désinence

primaire regulitre en gathique et en indoeuropéen (6).

174 JERZY KURYLOWICZ

ment une forme d’indicatif. Cette derniére possibilité nous

semble plus probable.

Jusqu’ici il n’a été question que des désinences actives.

On a vu qu'on y rencontre une forte majorité de désinences

secondaires. Au moyen les choses se passent tout autrement.

Désinences primaires:

21 exemples de 1-ére pers. sing. (dont 2 cas

avec -né, paralléle au -ni de l’actif)

1 exemple de 2° pers. sing.

10 exemples, 3° ,, »

8 i 7 or ne eplure

Désinences secondaires:

2 exemples de 1° pers. sing.

2 » » Fy on

Ce qui frappe d’abord c’est le manque total de désinences

secondaires pour la 3-éme pers. du pluriel et le rapport de dé-

sinences primairés aux désinences secondaires dans les 3-émes

pers. (sing. et plur.). Il est 18:2 au moyen et 24:63 4 I'actif.

Il y a mieux encore. De ces deux exemples (darasata

30, 1; mainyata 45, 11) darasata est tout a fait hypothétique:

il pourrait représenter un participe passif futur (féminin), Gr. |,

1, p. 110, ou méme un aoriste radical thémathique (injonctif).")

Il ne reste donc qu’un exemple différent pour tout I’Avesta;

car dans |’Avesta récent on ne trouve que Jes désinences pri-

maires au moyen du subjonctif. Et la proportion établie ci-

dessus (18:2 en face de 24:63) nous autorise d’affirmer qu’au

moyen le subjonctif ne connait que les désinences primaires.

mainyala qui est inattaquable au point de vue de la tradition

(il est attesté par tous les manuscrits exceptés Je Ks Pts ot

mainyanta est une faute évidente, car le sujet est (ahmat)ya; la

faute s’explique facilement par le mainyanta de la ligne précé-

dente), est donc vraisemblablement une innovation.

Pour définir la différence de valeur entre les deux classes de

désinences au subjonctif, si différence il y a, nous n’avons

®) Dans le Grundriss, Bartholomae considérait encore comme sub-

jonctifs mazdawho.dam (Gr.1, 1, p. 165; mais Dict., col. 1181 il le considére

comme aor, thém.), et dawha (Gr. J, 1, p. 63; mais Dict., col. 744: nom d'action).

INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 175

donc que les 3-émes pers. (sing. et plur.) de l’actif qui puissent

fournir des renseignements. Car la et seulement 1a il y a alter -

nance de désinences primaires avec les désinences secondaires.

Il semble que les matériaux fournis par les Gathas per~

mettent de tracer assez nettement cette différence. II résulte de

examen de ces matériaux (ils sont donnés complets) que les

désinences primaires du subjonctif expriment la réalité (future

ou méme présente) tandis que les désinences secondaires dé-

signent l’éventualité et la modalité (impératif futur).

A. Subjonctif & désinences primaires.

Il a la valeur de futur simple:

I. Dans les phrases affirmatives simples:

30, 14 at aipt tai§ avhaiti usta; 31, 22 hod toi mazda ahura

vazisto avhaiti asti3; 43, 6 acibyo rata songhaiti armaitis; 45,7 yehya

sav i8anti radavho yoi...; 51, 1 vohi x3afram... vidiSemnais... ada

antara. Earaiti; 53, 7 at va vayoi avhaiti apamam vaéo; cf. aussi avec

bava-, perfectif de ah-, 30, 10 aa zt ava drujo bavaiti skand6 spa-

ees

IL Dans les phrases interrogatives qui ne sont pas intro-

duites par une particule ou un pronom interrogatif (qui ne se

dinstinguent donc que par le ton de la phrase affirmative):

44, 6 aiam Syaotanais dabqzaiti armaitis? 47, 5 hanara fwah-

mal zaosat dragoa baxSaiti?

III. Dans les phrases relatives qui n’ont pas de couleur modale:

31, 5 ya... awhaiti; 31, 14 ta Gwa parasd ahura ya zt aili

jenghaitita; 33, 10 ya zi awhara yasta hanti yasta mazda bavaintt

(bav- servant de futur 8 ah- comme plus haut); 45, 7 yoi zi joa

avharata bvantiéa; 54, 13 ta dragvato maradaite daena arazaos hai-

Yim yehya@ urea xraodaiti; 53, 9 tat mazda tava xatlram ya ara-

Zajyoi dahi drigaove vahyo.

Les deux derniers exemples expriment des dogmes concer-

nant la récompense et la punition. C’est une réalité future,

il n’y a aucune nuance modale.

IV. Dans les phrases temporelles (a fond dogmatique):

30, 8 atéa@ yada aesgm kaend jimaiti aénawhqmat mazda taibyo

xSailram vohit manasha voividaitt; 48, 1 yezt adai§ drujam venghaiti;

48, 2 para hyat ma ya mang paratla jimaiti.

176 JERZY KURYLOWICZ

Le subjonctif 4 désinences primaires a la valeur de présent:

V. dans les phrases relatives généralisées si la phrase prin-

cipale contient un présent:

33, 2 at ya akam dragoaité vatavha va af va manawha zastoibya

va varasaili vavhau va oidaité aslim — toi varai radanti ahurahya

zao3é mazda.

Bartholomae considére radonti comme indicatif prés. Peut

&tre Zoifaite lui méme est-il aussi un indicatif, cf. le pré-

térit éoidat, 46, 9 (thématique). On ne voit pas pourquoi

Bartholomae pose un kaei athématique. varasaitt est équivalent

4 radanli et a éoitaité, c’est-a-dire il a le sens d’un ind. prés.

51, 6 ya vahyo vavhaus dazdé yaséa hoi varai radat... at ahmai akat

aSy0 ya hoi noit vidaitt. — dazdé est pr ésent, radat (inj.) remplace

un présent, vidaiti a donc le sens d’un présent; 51, 8 ho zi mgtra

Syato ya vidusé mravaiti. Cf. aussi le prétérit thém. mravat (45, 2).

B. Subjonctif 4 désinences secondaires.

Les désinences secondaires se rencontrent la ot Je subjonctif

exprime soit une action €ventuelle soit un désir dont l’accom-

plissement n’est possible que dans l'avenir.

Le subjonctif 4 désinences secondaires se rencontre:

I. Dans les phrases interrogatives introduites par une particule

ou un pronom interrogatif:

29, 9 kada yava hed awhat; 44, 12 éyavhat; 44, 19 ka tom

ahya maéni§ avhat paouruye; 46, 3 katibyo wai voha jimat manaeha;

48, 2 kat aiava mazda venghat dragoantam; 48, 11 kada mazda aka

mat aGrmaitis jimat; 49, 7 ka airyama ka xvaétu3 datais avhat;

48, 11 kang @ vavhaus jimat mananha Zistis.

De méme dans les phrases interrogatives indirectes:

28, 11 fro. ma si8a... yaiS 2 avhuk paouruyo bavat; 31, 14 parasa...

yaa ta avhan hankoraté hyat; 31, 16 parasa avat... yada hoo

avhat ya.syao%anaséa; 34, 12 fravacéa ya vidayat adi3 raingm.

Il. Dans les phrases modales:

a) d. 1. ph. finales:

30, 4 yataéa avhat apemam avhus atisto dragoaite (peut-étre

oraison indirecte); 44, 1 yata na a vohii jimat manavha; 53, 4 ya

fadrai vidat;

b) d. lL. ph. consécutives:

INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 177

30, 7 aeigm toi @ avhat yatla ayavha adanais paouruyd.

c) d. 1. ph. conditionnelles:

43, 4 hyat moi vavhaus haza jimat manavho.

Ill. Dans les phrases qui dépendent de phrases modales:

a) ph. dép. d'une interrogation:

29, 9 kada yava hv6 avhat ya hoi dadat zastavat avo.

b) ph. dép. d’un ordre ou d’un désir:

30, 9 até hoi vaem hyama yoi im faraiam karanaon; 43, 12

uziraidyai para hyat moi G.jimat saraoio; 46, 8 paityaoget 1a

ahmai jasdit doaesawha tanvam a ya im hujyatois payat; 51, 14 gavoi

Groi3 Gsanda xvaik syaoianai§ sanghaista ya sangho apamam

drajo demane Gdat.

c) ph. dép. d’une phrase finale:

30, 9 hyat hailré mana bavat yatlra dsti§ awhat maeila.

d) ph. dép. d’une phrase a éventuel:

31, 6 ahmai avhat... avat x3airam hyat hoi vaxkat; 43, 12

para hyat moi G.jim@t saraogo... ya vi... dayat,

e) Sont finales les phrases suivantes dépendantes d’inter-

rogations :

29, 7 kasté vohii manavha yo t dayét aaava maratacibyo;

44, 2 kaila awhous vahistahya paourvim kate siidyai ya im pai-

ti8at; 49, 7 ka... awhat ya vorazanai vanuhim dat frasastim.

IV, Aprés la négation:

31, 9 vastrat va Gite yo va noit avhat vastryo; 31, 5 ya noit

va avhat avhaiti va (opposition !).

V. Dans les phrases relatives généralisées qui ont une nuance

conditionnelle et se rapportent au futur:

31, 20 ya dyal asavanam divamnam hoi aparam xsyo; 33, 3

ya asauné vahisto... ai hod awhat aSahya vawhauséa vastré manawho;

45, 5 yoi mdi ahmai soraosam dan éayasé@ upajiman haurvata

amaratata; 46, 4 yastam x3athat mazda moi%at jyateus va hvo tang

fro.ga_pattmang hutistoi garat; 46, 6 at yastom noit nd isomno

ayatdrujo hve damgn haitya gat; 46, 10 ya va moi na@ gona va

mazda ahuré dayat avhouS-ya ta voista vahi8ta... fro tais vispais

invato frafra pearatiim; 48, 4 ya dat (injonctif) vasyo ‘mazda

asyaséa... Swahmi xrata apamam nand avhat; 31, 6 ahmai avhat

vahistam yo moi vidva vaokat hailltm.

12

178 JERZY KURYLOWICZ

L’action de la phrase relative étant éventuelle celle de

la phrase principale l’est aussi; dans les deux le subjonctif

& désinences secondaires est donc de régle.

Cf. aussi 30, 5 varatd. . atam mainyus spaniito... yaééa xinaoson

ahuram; 31,1 ta va ureata sanghamafit... aeibyé vahista yoi zarazda

avhan mazdai;

et a cété d’un parfait:

32,11 yoi cikoitaras... yoi vahistat aSaond mazda rarasygn manawho.

VI. Dans les phrases simples le subjonctif 4 désinences

secondaires exprime un ordre ou un désir (a réalisation future);

41, 4 kava avhat; 32, 2 ha na avhat; 43, 1 vasa x’aygs mazda

dayat ahuré; 50, 11 data awhau$ aradat voha manavha.

Dans ces quatre derniers exemples Bartholomae traduit le sub-

jonctif par un désir (ou ordre). Dans les autres exemples ot un

subjonctif & désinence secondaire se présente soit dans une phrase

simple soit dans une phrase relative pure, Bartholomae le traduit

par un futur ou un présent. D’aprés tout ce qui précéde nous

croyons pouvoir affirmer qu’il faut le traduire partout de la méme

maniére (ordre, désir), & moins qu'il n’exprime une éventualité.

31, 20 tam va ahum dragvanté syaoianais xvais dana naeiat “qu’a

cette vie-la vous conduise votre conscience”! Bartholomae

traduit: “vous conduira”. — 47, 1 toute la strophe avec le subj.

dgn “que nous accordent”! Bartholomae: “accorderont”.. —

48, 1 at toi savais vahmam vaxsat chur “qu’il éléve ton adorateur”!

Bartholomae: “élévera”. — 53, 7 aféa va mizdam aphat ahya

magahya “que vous revienne la récompense de cette alliance”!

Bartholomae: “vous reviendra”. — 53, 5 aa va anyo ainim

vivanghala tat zi hoi hu’enam avhat — “que ceci lui procure la

récompense” (quant a zi accompagnant une commande, cf.

Dictionnaire, col. 1695). Bartholomae: “lui procurera”. — 49, 11

0 damane haitlya avhan astayd “quils soient (a la fin) hétes

dans la maison de la Drug.” Bartholomae: “ils seront”. — 48, 6

at aliyai aa mazda ureara vaxiat “que Mazda laisse pousser

(dorénavant) les plantes pour lui (le boeuf). Bartholomae: “il

laisse pousser”. .

A ces exemples il faut peut-étre joindre les suivants:

29, 4 ata na avhat yatla hvd vasot “que nous advienne ce

qu'il voudra”. Bartholomae: “adviendra”. — 46, 11 yang xva

INJONCTIF ET SUBJONCTIF DANS L'AVESTA 179

urea xvaeéa xraodat'’) daéna hyat aibi.gaman yailra éinvats parotus

“quils aient peur de leur propre conscience”. Bartholomae:

“auront peur”, — 48, 12 at toi avhan saogyanto dakyungm yoi

xinam vohii mansha hatante “que ceux-la deviennent les sauveurs

des pays...” Bartholomae: “sont”. — 50, 5 ardi. zi xima... zastaista

ya na xvailre dayat “qui puissent (un jour) nous transporter au

paradis“. Bartholomae: “qui nous transportent”.

Il y a enfin 6 exemples qui sont nettement contraires:

a) Désinences secondaires au lieu de désinences primaires:

31, 4 yada aiam zavim avhan mazdaséa ahuranho; 44,19 vidoa

avgm ya im arhat apama.

b) Désinences primaires au lieu de désinences secondaires:

44, 19 yastat mizdam hananteé noit daitt ka tam ahya maénis

avhal paouruye; 45, 3 yoi im va noit ida m@giram varaganti-aéibyo

avhaus avdi avhat apamam; 46, 19 ya modi aSal hata varasaiti...ahmai

mizdam hananté parahim...gava azi; 50, 3 atéa ahmai mazda aka

avhaili..ya nd as6iS aojavha varadayaeta.

Il resterait 4 rechercher si la répartition que nous venons

de préciser est de date ancienne. Une analyse détaillée du

Rigveda pourrait seule fournir une réponse satisfaisante. Si cette

derniére est négative, il restera néanmoins vrai, que la réparti-

tion est clairement esquissée dans les Gathas, et on pourra

admettre qu’elle est secondaire et provoquée par l’opposition du

présent (désinences primaires; réalité) et de l'injonctif (désinen-

ces secondaires; modalité entre autres).

©) Opposition avec xraodaiti (futur; 51, 13). Cf plus haut.

12*

You might also like

- Her Body and Other Parties: StoriesFrom EverandHer Body and Other Parties: StoriesRating: 4 out of 5 stars4/5 (822)

- A Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryFrom EverandA Heartbreaking Work Of Staggering Genius: A Memoir Based on a True StoryRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (231)

- Devil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaFrom EverandDevil in the Grove: Thurgood Marshall, the Groveland Boys, and the Dawn of a New AmericaRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (266)

- The Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)From EverandThe Sympathizer: A Novel (Pulitzer Prize for Fiction)Rating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (122)

- The Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingFrom EverandThe Little Book of Hygge: Danish Secrets to Happy LivingRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (401)

- On Fire: The (Burning) Case for a Green New DealFrom EverandOn Fire: The (Burning) Case for a Green New DealRating: 4 out of 5 stars4/5 (74)

- Team of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnFrom EverandTeam of Rivals: The Political Genius of Abraham LincolnRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (234)

- Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureFrom EverandElon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic FutureRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (474)

- The Unwinding: An Inner History of the New AmericaFrom EverandThe Unwinding: An Inner History of the New AmericaRating: 4 out of 5 stars4/5 (45)

- Hidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceFrom EverandHidden Figures: The American Dream and the Untold Story of the Black Women Mathematicians Who Helped Win the Space RaceRating: 4 out of 5 stars4/5 (897)

- The World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyFrom EverandThe World Is Flat 3.0: A Brief History of the Twenty-first CenturyRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (2259)

- The Emperor of All Maladies: A Biography of CancerFrom EverandThe Emperor of All Maladies: A Biography of CancerRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (271)

- Shoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeFrom EverandShoe Dog: A Memoir by the Creator of NikeRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (540)

- Grit: The Power of Passion and PerseveranceFrom EverandGrit: The Power of Passion and PerseveranceRating: 4 out of 5 stars4/5 (590)

- The Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)From EverandThe Yellow House: A Memoir (2019 National Book Award Winner)Rating: 4 out of 5 stars4/5 (98)

- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeFrom EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeRating: 4 out of 5 stars4/5 (5813)

- The Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersFrom EverandThe Hard Thing About Hard Things: Building a Business When There Are No Easy AnswersRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (348)

- The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreFrom EverandThe Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You're Supposed to Be and Embrace Who You AreRating: 4 out of 5 stars4/5 (1092)

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItFrom EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (844)

- Hoffmann-Das Kategoriensystem Des Indogermanischen VerbumsDocument13 pagesHoffmann-Das Kategoriensystem Des Indogermanischen VerbumsGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20230127150704949Document1 page20230127150704949Georgios TsamourasNo ratings yet

- 20230421153312972Document21 pages20230421153312972Georgios TsamourasNo ratings yet

- Perfect STHĀDocument2 pagesPerfect STHĀGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Retrospektivität Im Rigveda: Aorist Und PerfektDocument32 pagesRetrospektivität Im Rigveda: Aorist Und PerfektGeorgios TsamourasNo ratings yet

- The Augment in Homer (Continued)Document18 pagesThe Augment in Homer (Continued)Georgios TsamourasNo ratings yet

- Greek and Latin From An Indo-EDocument7 pagesGreek and Latin From An Indo-EGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Mycénien Et Grec D'homèreDocument11 pagesMycénien Et Grec D'homèreGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 44518873070002321Document19 pages44518873070002321Georgios TsamourasNo ratings yet

- Mélanges de Linguistique Offerts À M. Ferdinand de Saussure: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceDocument335 pagesMélanges de Linguistique Offerts À M. Ferdinand de Saussure: Source Gallica - BNF.FR / Bibliothèque Nationale de FranceGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20230331152006690Document7 pages20230331152006690Georgios TsamourasNo ratings yet

- 20230327160013471Document8 pages20230327160013471Georgios TsamourasNo ratings yet

- 20200424221353Z VishnouismeDocument15 pages20200424221353Z VishnouismeGeorgios TsamourasNo ratings yet

- The Unaugmented Verb-Forms of The Rig - and Atharva-VedasDocument37 pagesThe Unaugmented Verb-Forms of The Rig - and Atharva-VedasGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Inscriptions Osques Ornées D'images de MonnaiesDocument15 pagesInscriptions Osques Ornées D'images de MonnaiesGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Ya - Presents STHĀDocument3 pagesYa - Presents STHĀGeorgios TsamourasNo ratings yet

- P1clas01 CDocument17 pagesP1clas01 CGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20200318131936Z Gonda BeginningDocument20 pages20200318131936Z Gonda BeginningGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20200318121119Z VedismeDocument23 pages20200318121119Z VedismeGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20200401225754Z Naissance BouddhismeDocument13 pages20200401225754Z Naissance BouddhismeGeorgios TsamourasNo ratings yet

- 20200430191222Z ShivaismeDocument10 pages20200430191222Z ShivaismeGeorgios TsamourasNo ratings yet

- auteurs-BAC1-Dém. Corona-Début Du Texte - CopieDocument2 pagesauteurs-BAC1-Dém. Corona-Début Du Texte - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Altiranischeswr00bartgoog PDFDocument1,041 pagesAltiranischeswr00bartgoog PDFGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Hodel 2 GuidelinesDocument11 pagesHodel 2 GuidelinesGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Francois G., Grammaire Latine. Trad. Exemples (1976) - OCR - CopieDocument52 pagesFrancois G., Grammaire Latine. Trad. Exemples (1976) - OCR - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Apparat Critique-Sigles Et Quelques Abréviations - CopieDocument1 pageApparat Critique-Sigles Et Quelques Abréviations - CopieGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Power Point MémoireDocument12 pagesPower Point MémoireGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Traduction CorrigéeDocument7 pagesTraduction CorrigéeGeorgios TsamourasNo ratings yet

- Apparat Critique-Présentation Et StructureDocument1 pageApparat Critique-Présentation Et StructureGeorgios TsamourasNo ratings yet

- GrEpiAbbr 2version Janvier2022Document26 pagesGrEpiAbbr 2version Janvier2022Georgios TsamourasNo ratings yet