Professional Documents

Culture Documents

NFT와 저작권 쟁점

NFT와 저작권 쟁점

Uploaded by

Minho SoCopyright

Available Formats

Share this document

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Report this DocumentCopyright:

Available Formats

NFT와 저작권 쟁점

NFT와 저작권 쟁점

Uploaded by

Minho SoCopyright:

Available Formats

2024

이슈리포트

NFT와 저작권 쟁점

- 미 특허청(USPTO)과 저작권청(USCO)의 대체불가능토큰(NFT)과 지식재산권에 관한

의회보고서1)를 중심으로-

한국저작권위원회 법제연구팀

박다효 연구원

1. 배경

2022년 6월 9일, 미국 상원 법사위원회 소속 지식재산소위원회 위원장인 패트릭 리히(Patrick

Leahy) 상원의원 및 톰 틸리스(Thom Tillis) 상원의원의 요청에 따라 미국 특허청(USPTO)과 저

작권청(USCO)은 대체불가능토큰(NFT)에 관한 지식재산권 법률 및 정책을 평가하기 위한 공동

연구를 진행하였다.

해당 연구를 위해 2022년 11월 23일부터 2023년 2월 3일까지 이해관계자로부터 서면 의견을

수집하고, 상표, 특허, 저작권 분야별로 3차례에 걸쳐 공개 라운드테이블을 개최하였다. 공개

라운드테이블에서는 총 95명의 창작자, 기업가, 기술계 인사, 학계 및 실무자 등이 참여하여 다

양한 의견을 제시하였고, 이를 청취한 결과를 토대로 이해관계자 의견을 종합하고 지식재산권

분야에서 발생할 수 있는 법적 쟁점을 분석하였다. 이러한 과정을 통해 「대체불가능토큰과 지

식재산권에 관한 의회 보고서(Non-Fungible Tokens and Intellectual Property: A Report to

Congress, 이하 ”보고서“)」가 작성되었다.

한편, 우리나라에서도 2022년 6월 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권 안내서」를 발표하였고

2022년 12월까지 「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」가 진행된 바 있다. 2021년 말, NFT 시장

이 부상함에 따라 NFT와 관련된 저작권 유의 사항을 안내하는 한편, 저작권 쟁점을 도출하고

제도 개선 방안을 분석함으로써 건전한 저작물 유통 환경을 마련하고자 한 것이다. 이에 이하

에서는 미 특허청과 저작권청의 보고서 내 저작권과 관련한 주요 내용을 소개하고 우리나라에

서 발표된 안내서와 연구 내용을 비교함으로써 시사점을 찾고자 한다.

2. 미 보고서의 저작권 관련 내용

(1) 저작권 보호와 NFT의 민팅·저장·마케팅·양도

1) 민팅(Minting)

보고서는 NFT 민팅 시 저작물의 새로운 사본을 생성하는 경우 저작권자의 복제권을 침해할

1) 이하에서 서술하는 미 의회보고서의 저작권 관련 주요 내용은 “USTPO·USCO, Non-Fungible Tokens and

Intellectual Property: A Report to Congress, 2024”의 14쪽부터 44쪽까지의 내용을 인용 및 정리한 것임.

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 1 -

2024

이슈리포트

수 있다고 한다. 물론, 이러한 경우라도 NFT가 단순히 관련 자산이 저장된 위치를 링크하는 것

에 그치는 경우 복제권을 침해하는 것은 아니라는 점도 함께 강조하고 있다. 그러나 처음 NFT

민팅을 하려는 자에게 NFT를 민팅할 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인해야 할 필요성이 있

다. 이와 관련하여 일부 참여자에게서 저작물과 관련된 NFT 민팅이 (우리 법상) 2차적저작물의

생성에 해당할 수 있다는 발언이 있었으나, 이 문제를 다룬 2건의 미 소송이 합의 및 기각됨으

로써 법원의 판단이 내려진 바는 없다.

한편, 보고서에서는 민팅된 NFT와 관련된 저작물의 저작권 유무에 대한 의문이 제기될 수 있

다는 점도 지적되었다. NFT와 관련된 저작물의 저작권 보호 기간이 만료되었거나 AI에 의한

산출물일 수 있다는 점에 유의해야 한다고 밝히고 있다.

2) 저장(Storage)

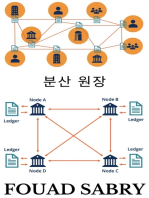

보고서는 NFT와 연관된 저작물의 저장 위치, 즉 저작물이 온체인에 있는가 오프체인에 있는

가에 따라 구분하여 서술하고 있다. NFT와 연관된 저작물이 ‘온체인’에 저장되는 경우 저작물

의 사본이 NFT 자체와 함께 블록체인에 포함되므로 복제물을 만들 수밖에 없고, 따라서 복제

권 침해의 위험 있다는 문제를 제기하고 있다.

한편 NFT와 연관된 저작물은 대부분 ‘오프체인’에 저장되고 이 경우 NFT와 별개의 장소에 저

장되어 단순히 외부에 존재하는 저작물의 위치만을 표시하므로 NFT에 의한 복제권 침해는 관

련되지 않을 것이라고 보고 있다. 그러나 탈중앙화된 네트워크가 NFT와 연관된 저작물의 오프

체인 저장소라면 동일 식별자(Identifier)를 가진 저작물의 디지털 사본이 여러 서버에 분산되어

저장될 수 있고, 이는 추가 복제물 제작이 수반됨을 의미하므로 유의할 필요가 있다고 지적하

였다.

3) 마케팅 및 판매 제공(Marketing and Offering for Sale)

보고서는 시각예술저작물 판매 시 마켓플레이스(marketplace)가 무단으로 해당 저작물의 썸네

일(thumbnail)을 표시하고 전시하는 경우 복제권 및 공공전시권(public display right, 이 경우

우리 법상 전송권에 해당)을 침해하는 것일 수 있다는 문제를 제기하고 있다.

한편 디지털 음반 판매 시 마켓플레이스가 웹사이트에서 음반의 전체 또는 일부를 재생할 수

있도록 한다면 공연권(public performance right, 이 경우 우리 법상 전송권에 해당) 침해가 될

수 있고, 디지털 음반을 다운로드 할 수 있도록 한다면 음반과 음악저작물에 대한 권리자의 복

제권 및 배포권 침해일 수 있음도 지적하고 있다. 다만, 현재까지 미국 법원은 NFT 판매자 외

에 마켓플레이스 자체의 책임에 대하여 다룬 적이 없는 실정이다.

4) NFT와 관련 권리 양도(Transferring NFTs and Associated Rights)

보고서는 NFT 관련 권리의 양도에 관해 NFT의 소유권과 저작물에 대한 저작권은 별개의 권

리임을 강조하면서, NFT 거래와 관련하여 저작권 등을 이전하기 위해서는 별도의 계약이 필요

하다고 서술하였다. 특히 미 저작권법에 따라 저작권의 양도 또는 독점적 라이선스가 유효하기

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 2 -

2024

이슈리포트

위해서는 저작권자 또는 권한 있는 대리인이 서면으로 작성하고 서명해야 한다는 점에 유의해

야 한다. 관련하여 스마트 콘트랙트가 이러한 요건을 충족할 수 있는지에 대한 미국 법원의 판

단은 존재하지 않는 상황이라고 한다.

물론, 마켓플레이스의 이용약관에서 NFT와 함께 저작권을 라이선스하는 내용의 계약을 찾을

수 있더라도 이것만으로는 충분하지 않을 수 있다는 점을 지적하였다. 특히, NFT와 저작권에

대한 라이선스는 별개이므로, 라이선스의 조건과 추후 사용 또는 판매에 대한 계약은 후속 구

매자에게 구속력이 없을 수 있어 유의해야 한다는 점도 덧붙였다.

(2) 집행(Enforcement)

1) 기존 법률을 통한 집행 가능성

기존 법률을 통해 NFT 관련 저작권 침해에 대한 집행이 가능하다는 결론이다. 보고서는 많은

저작권자는 미 저작권법(DMCA)의 통지 및 삭제조치(Notice & Take down)를 통해 마켓플레이

스에 특정 NFT의 상장을 폐지하도록 요청하였고 이러한 시도가 성공적으로 이루어진 사례가

있음을 제시하였다.

2) 집행의 실질적 어려움

NFT 관련 저작권 집행은 온라인 집행에 있어서와 같이 침해자 식별의 어려움, 관할권 문제,

침해 콘텐츠 삭제의 어려움이 존재함을 언급하였다. 특히 NFT의 특성상 저작권 침해 콘텐츠

삭제의 어려움과 깊은 관련이 있다. 마켓플레이스에서 특정한 NFT의 리스트를 삭제할 수 있지

더라도 NFT는 블록체인에 남아있으며 무단 복제물도 블록체인이나 다른 저장 위치에 존재할

수 있기에 침해 콘텐츠가 완전히 삭제하기가 어려운 문제가 있음을 제기하였다. 또, NFT 관련

자산이 블록체인 네트워크에 존재하는 경우 블록체인 자체의 불변성으로 인해 게시 중단 및

완전한 삭제가 불가능하다는 점이 문제이다. 마지막으로, 침해 저작물이 오프체인에 저장되어

있더라도 분산된 탈중앙화 네트워크에 저장된 경우라면 완전히 삭제하기가 어렵다는 문제가

있다.

(3) 저작권 생태계에서 NFT의 진화하는 역할(Evolving role of NFTs in the Copyright

Ecosystem)

1) 출처 표시(Provenance)

NFT가 창작물의 출처 및 저작권 기록 보관 도구, 즉 연대기적 역사 기록 도구로 활용될 수

있다는 점은 긍정적이나, 신뢰할 수 없거나 부정확한 사기성 정보가 남는다는 위험도 제기되었

다.

2) 저작권 등록(Copyright Registration and Recordation)

저작권 등록에 대하여 서비스 접근성 확대 및 거래 비용 감소 측면에서 미 저작권청의 저작

물 등록을 개선할 수 있다는 제안이 있었다. 그러나 한편으로는 저작권 등록에 대한 기록 보존

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 3 -

2024

이슈리포트

을 위해 특정 블록체인 네트워크에 계속해서 의존하는 것은 위험하다는 문제가 제기되었다.

특히, 현행 등록 시스템은 저작권청에 의해 등록이 취소되거나 법원에 의해 무효가 될 수 있

고 허위 진술하는 경우 형사 처벌을 받을 수 있는 등 강력한 기능이 있다는 점을 고려해야 함

을 강조하였다. 현행 미 저작권청의 등록 체계와 같이 관리기관을 통한 중앙집중화 관리 체계

는 분산형 네트워크에서는 해결하기 어려운 사기, 실수, 취소 등 문제를 해결하기가 훨씬 용이

하다는 것이다.

3) 재판매 보상(Remuneration for Resale or Licensed Use)

재판매 보상에 있어 저작자가 NFT의 스마트 콘트랙트를 이용하여 후속 판매에 대한 재판매

로열티 청구를 용이하게 할 수 있다는 의견이 제기되었다. 실제로 판매량 기준 상위 25개 NFT

프로젝트를 조사한 결과, 대다수인 23개 프로젝트(92%)가 재판매 로열티를 받기로 선택했다고

한다.

그러나 이에 대해 재판매 로열티는 후속 NFT 판매가 다른 마켓플레이스나 오프체인에서 이

루어지는 경우 쉽게 회피될 수 있다는 점이 지적되었으며, 오픈씨(OpenSea)를 제외한 마켓플

레이스는 재판매 로열티를 의무적으로 징수하지 않고 있다는 비판도 제기되었다. 관련하여 우

리나라의 「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」는 더 나아가 NFT 재판매 수익과 추급권과의 관

계를 고찰한 바 있다.2)

4) 디지털 저작권 관리(DRM)

디지털 저작권 관리(DRM)의 한 형태로 NFT와 스마트 콘트랙트를 사용할 수 있다는 의견이

제시되었다. 그러나 이에 대해 DRM 정보를 차단하는 방법으로도 사용될 수 있다는 위험도 제

기되었다.

(4) 종합

보고서는 NFT는 새로운 기술이지만, NFT로 인해 제기되는 저작권 문제는 새로운 것이 아니며

대부분 현행 저작권법으로 적절한 대응이 가능할 것으로 보인다고 결론지었다. NFT가 저작물

을 무단으로 복제하거나 링크하는 경우 해당 NFT는 무단 복제 또는 표시와 동일한 방법으로

저작권법을 위반하는 것이므로 기존과 같은 방법으로 문제를 해결할 수 있다고 본 것이다.

3. 우리 안내서와 연구보고서의 내용

(1) 민팅(Minting) 및 저장

2) 한국저작권위원회 법제연구팀, 앞의 보고서, 131-142쪽.

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 4 -

2024

이슈리포트

「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」에서도 타인의 저작물을 저작권자의 동의 없이 NFT로 발

행하는 경우 복제권 및 전송권 침해에 해당할 수 있으며, 원본 저작물을 변형하는 경우 2차적

저작물작성권 침해에 해당함을 명시하고 있다.3) 또, 타인의 저작물을 저작권자의 동의 없이 민

팅하는 경우와 NFT와 연관된 저작물이 오프체인에 저장되더라도 탈중앙화 네트워크인 IPFS에

저장되는 경우에는 저작권법상 복제권 및 전송권의 침해에 해당할 수 있다고 언급하고 있음은

물론이다.4)

한편 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권 안내서」에서는 자유 이용 저작물(Ppublic Domain)은

누구나 자유롭게 이용할 수 있지만, 저작권 보호 기간이 남아있거나 이용조건에 제한이 있는

기증 저작물 등은 권리자가 여전히 존재하므로 NFT로 발행하여 판매하는 것은 주의가 필요하

다고 밝히고 있다.5)

(2) NFT 마켓플레이스

NFT 마켓플레이스의 책임과 관련하여 「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」는 저작물의 저장

방식을 유형화하여 그에 따른 우리 법상 NFT 마켓플레이스의 유형과 그에 따른 법적 지위를

고찰하고, 우리 법상 온라인서비스제공자(OSP) 해당 가능성과 면책 가능성을 검토한 바 있다.6)

(3) NFT와 권리 양도

우리 저작권법을 기준으로 하는 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권 안내서」에도 NFT와 관련

권리 양도 유의사항에 관해 미 보고서와 동일한 내용이 기술되어 있다. 특히, 우리 안내서는

NFT를 구매한 자가 이를 재판매하는 경우, 최초판매자(권리자)로부터 얻은 저작물에 대한 이용

권리를 제3자에게 양도하려면 권리자의 동의가 필요하다는 점을 명확히 하고 있다. 우리 저작

권법 제46조에 따라 이용허락에 의하여 저작물을 이용할 수 있는 권리는 저작재산권자의 동의

없이 제3자에게 이를 양도할 수 없기 때문이다.7)

「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」에서도 마켓플레이스 약관을 통한 판매 조건의 설정이 가

능하지만 구매자가 구매한 NFT를 다른 마켓플레이스에 재판매하고자 하는 경우 문제가 발생할

수 있다고 지적하고 있다. 약관은 채권 계약이므로 당사자 간 구속성만 있어 다른 플랫폼에 약

관의 효력이 미친다고 보기도 어렵고, 약관이 중첩되는 경우도 있기 때문이다.8)

(4) 집행 문제

3) 한국저작권위원회 법제연구팀, 「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」, 한국저작권위원회, 2022, 97쪽.

4) 한국저작권위원회 법제연구팀, 위의 보고서, 96-97쪽.

5) 문화체육관광부·한국저작권보호원·한국저작권위원회, 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권 안내서」, 한국저작권보호원,

2022, 9쪽.

6) 한국저작권위원회 법제연구팀, 앞의 보고서, 115-117쪽.

7) 문화체육관광부·한국저작권보호원·한국저작권위원회, 앞의 안내서, 8쪽.

8) 한국저작권위원회 법제연구팀, 앞의 보고서, 106-107쪽.

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 5 -

2024

이슈리포트

「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」도 미 보고서와 같이 마켓플레이스가 기술적 측면에서 저

작권 침해 게시물을 삭제하는 것이 불가능하다고 한다. 다만 스마트 콘트랙트의 수정 등을 통

해 사실상 저작물을 삭제하는 것과 유사한 효과를 거둘 수 있는 방법이 있을 뿐이라고 하여

집행에 어려움이 있다는 문제점을 지적하고 있다.9)

(5) 평가

「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」와 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권 안내서」도 NFT로 발

생할 수 있는 저작권 쟁점을 분석하고 현행 저작권법의 체계 하에서 해석하여 NFT로 인해 발

생하는 문제에 대응하고자 하였다. 즉, 미 보고서와 같이 NFT로 인해 발생하는 문제는 현행 저

작권법으로 해결할 수 있으며, 법 개정이 필요하지는 않다는 태도를 견지하고 있다.

4. 시사점

상술한 내용에서 살펴볼 수 있는 바와 같이 이번에 미국에서 공개된 보고서가 기존에 우리가

제시하지 못한 특별히 새로운 쟁점을 제기하고 있지는 않은 것으로 보인다. 미 보고서도 우리

연구에서와 같이 NFT와 관련된 저작권 문제는 기존의 저작권법 체계 내에서 해결될 수 있다는

점에서 동일한 결론을 도출하고 있다. 다만, NFT의 독특한 특성과 기술적 복잡성을 고려하여

앞으로도 지속적인 관심을 유지할 필요는 있을 것으로 생각한다.

참고자료

《USTPO·USCO, Non-Fungible Tokens and Intellectual Property, A Report to Congress, 12.

March 2024,

(https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Joint-USPTO-USCO-Report-on-NFTs-and-I

ntellectual-Property.pdf)》

《문화체육관광부·한국저작권보호원·한국저작권위원회, 「NFT 거래시 유의해야 할 저작권

안내서」, 한국저작권보호원, 2022,

(https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/research-report/view.do?brdctsno

=50817)》

《한국저작권위원회 법제연구팀, 「메타버스, NFT 저작권 쟁점 연구」, 한국저작권위원회, 2022,

(https://www.copyright.or.kr/information-materials/publication/research-report/view.do?brdctsno=51

531)》

9) 한국저작권위원회 법제연구팀, 앞의 보고서, 118-119쪽.

COPYRIGHT ISSUE REPORT

- 6 -

You might also like

- 기도형-저작권과 상표권의 상호저촉 및 중첩보호에 관한 연구Document29 pages기도형-저작권과 상표권의 상호저촉 및 중첩보호에 관한 연구Hoon JoNo ratings yet

- 20해외지식재산제도가이드3북미중남미Document357 pages20해외지식재산제도가이드3북미중남미이태훈No ratings yet

- E2007 09Document203 pagesE2007 09민아No ratings yet

- Kci Fi002541107Document42 pagesKci Fi002541107pv6h4wrdtyNo ratings yet

- 고동원 - 해외증권시장의 다크풀 (Dark Pool) 규제 현황과 시사점Document32 pages고동원 - 해외증권시장의 다크풀 (Dark Pool) 규제 현황과 시사점Wonsoon KimNo ratings yet

- 강기봉-인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권 보호Document29 pages강기봉-인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권 보호Hoon JoNo ratings yet

- 2023 Highlight - 가상자산 이용자 보호법Document21 pages2023 Highlight - 가상자산 이용자 보호법myportdleeNo ratings yet

- Kci Fi001283642Document26 pagesKci Fi001283642영동고gbe-23-134990No ratings yet

- 20-2Document10 pages20-2bbbsikNo ratings yet

- 법제6월호 (공유경제를 통한 혁신과 규제에 관한 일 고찰)Document29 pages법제6월호 (공유경제를 통한 혁신과 규제에 관한 일 고찰)김동엽No ratings yet

- 상명대학교 저작권보호학과 - 김종원 jwkim@smu.ac.krDocument4 pages상명대학교 저작권보호학과 - 김종원 jwkim@smu.ac.kr당근과자No ratings yet

- 4차 산업혁명 관련기술 특허 통계집 2020년Document98 pages4차 산업혁명 관련기술 특허 통계집 2020년이태훈No ratings yet

- 2회차Document9 pages2회차김세민No ratings yet

- NFT 66 - 11Document25 pagesNFT 66 - 11bancoweNo ratings yet

- 신윤호 김원오-인공지능 기술을 활용한 수치한정발명의 특허법상 고려사항Document19 pages신윤호 김원오-인공지능 기술을 활용한 수치한정발명의 특허법상 고려사항Hoon JoNo ratings yet

- 2017 저작권 보호 연차보고서Document441 pages2017 저작권 보호 연차보고서dragolexNo ratings yet

- 이 논문은 2016년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2016S1A5A2A03927422)Document39 pages이 논문은 2016년 대한민국 교육부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2016S1A5A2A03927422)minamulNo ratings yet

- 20해외지식재산제도가이드6러시아CIS대양주Document187 pages20해외지식재산제도가이드6러시아CIS대양주이태훈No ratings yet

- Accounting Issue (Crypto)Document28 pagesAccounting Issue (Crypto)Sewon OhNo ratings yet

- 23년 업뎃 4차 산업혁명으로의 항해 2021, 2022년도 기말고사Document10 pages23년 업뎃 4차 산업혁명으로의 항해 2021, 2022년도 기말고사jkim19No ratings yet

- 2 특허출원및심사절차Document55 pages2 특허출원및심사절차ᄋᄂᄋᄂNo ratings yet

- PSK061 06 08Document9 pagesPSK061 06 08milkujinNo ratings yet

- 26 - 전자파 차폐기능을 갖는 폰케이스Document11 pages26 - 전자파 차폐기능을 갖는 폰케이스Sloth45No ratings yet

- 20-2Document10 pages20-2bbbsikNo ratings yet

- 20해외지식재산제도가이드5아프리카Document286 pages20해외지식재산제도가이드5아프리카이태훈No ratings yet

- 전성태 정수연-온라인 전시회 주최자의 책임과 지식재산 보호 방안Document34 pages전성태 정수연-온라인 전시회 주최자의 책임과 지식재산 보호 방안Hoon JoNo ratings yet

- E2008 03Document150 pagesE2008 03이태훈No ratings yet

- Kci Fi001909654Document19 pagesKci Fi001909654FredericoNo ratings yet

- (스페셜리포트 2018-3) EU ML 신규제메카니즘 설명가능 AIDocument19 pages(스페셜리포트 2018-3) EU ML 신규제메카니즘 설명가능 AIjwpaprk1No ratings yet

- Korbit White Paper Block Chain Primer 1Document14 pagesKorbit White Paper Block Chain Primer 1Janggeun HyunNo ratings yet

- 20-1Document10 pages20-1bbbsikNo ratings yet

- 20-1Document10 pages20-1bbbsikNo ratings yet

- Kci Fi002189729Document28 pagesKci Fi002189729pv6h4wrdtyNo ratings yet

- 14장 지적재산권과 지식보호-1Document51 pages14장 지적재산권과 지식보호-1Berry RockNo ratings yet

- Kci Fi001956866Document32 pagesKci Fi001956866윤서현 / 학생 / 정치외교학부No ratings yet

- 8 ÃÖÈ ÁøDocument32 pages8 ÃÖÈ ÁøKlen HunorNo ratings yet

- 변리사1차 (1교시) 20230218 (교사용)Document8 pages변리사1차 (1교시) 20230218 (교사용)Hyeon Jun KimNo ratings yet

- EPRS BRI (2021) 698792 EN - En.koDocument12 pagesEPRS BRI (2021) 698792 EN - En.ko장윤석No ratings yet

- 「언론기본법」의 새로운 권리에 대한 평가 — 정보청구권・취재원보호권・반론권을 중심으로 —Document39 pages「언론기본법」의 새로운 권리에 대한 평가 — 정보청구권・취재원보호권・반론권을 중심으로 —gusdngywoguswlsNo ratings yet

- 교보문고 KYOBO: Book CentreDocument44 pages교보문고 KYOBO: Book CentreWoojin JeongNo ratings yet

- 2023년 제60회 변리사 1차 1교시 산업재산권법Document19 pages2023년 제60회 변리사 1차 1교시 산업재산권법seohyeon8895No ratings yet

- 2022년 제2기 - 서류함 실행과제 1Document12 pages2022년 제2기 - 서류함 실행과제 1dongkyun ryuNo ratings yet

- 논문1Document34 pages논문1nennosi59No ratings yet

- Digital Asset Social Environmental IssueDocument21 pagesDigital Asset Social Environmental IssueSewon OhNo ratings yet

- ÆÀÌ Ð Î °ø Ðàü DBÀÇ È¿À Àû Ãà Æ È ¿ °á°úº °í (ÃÖÁ ÀΠº ) PDFDocument289 pagesÆÀÌ Ð Î °ø Ðàü DBÀÇ È¿À Àû Ãà Æ È ¿ °á°úº °í (ÃÖÁ ÀΠº ) PDFAtthapol YuyaNo ratings yet

- 이더리움+백서+v1 2Document33 pages이더리움+백서+v1 2Daesung JiNo ratings yet

- 비공개대상세부기준매뉴얼 (조달청0917) PDFDocument69 pages비공개대상세부기준매뉴얼 (조달청0917) PDFRenee Kilkn ONo ratings yet

- STEPI Insight 284Document54 pagesSTEPI Insight 284Taehyung KimNo ratings yet

- BSD EyDocument16 pagesBSD EyShampooNo ratings yet

- (Legal Code) DisclaimerDocument386 pages(Legal Code) DisclaimerBatzundui GNo ratings yet

- 2011 Test For Certified Realtor 1st BDocument11 pages2011 Test For Certified Realtor 1st BJung Hoon LEENo ratings yet

- 강명수-특허발명 실시계약 체결 이후 특허가 소급적으로Document32 pages강명수-특허발명 실시계약 체결 이후 특허가 소급적으로Hoon JoNo ratings yet

- SdwqaDocument14 pagesSdwqaBhaskar Lal DasNo ratings yet

- 발명과특허 11주차 2교시Document12 pages발명과특허 11주차 2교시2001joseph1No ratings yet

- 발명과특허 12주차 2교시Document16 pages발명과특허 12주차 2교시2001joseph1No ratings yet

- 11 기술이전Document27 pages11 기술이전키키No ratings yet

- 인공지능 로봇에 의한 손해의 불법행위책임Document75 pages인공지능 로봇에 의한 손해의 불법행위책임asdf11235813No ratings yet

- Free Speech and The Void For Vagueness Doctrine - A Comparative Analysis of Free Speech Cases in The Korea Consitutional Court and The United States Supreme CourtDocument28 pagesFree Speech and The Void For Vagueness Doctrine - A Comparative Analysis of Free Speech Cases in The Korea Consitutional Court and The United States Supreme CourtWoojin JeongNo ratings yet

- Kyobo 10445376Document35 pagesKyobo 10445376fuiopNo ratings yet